探寻4000年前的石头城

张琪悦

九曲黄河,奔流不息。黄河在中华大地上画出了一个巨大的“几”字弯。这里,是远古人类演进的重要区域和孕育华夏文明的摇篮。黄河在进入晋陕大峡谷之后,接纳了来自黄土高原的支流秃尾河。在秃尾河的岸边,一座用石头砌成的古城,默默守护了这片土地数千年。

进入21世纪,考古学家终于叩开了这处史前城址的大门。石峁古城中蕴藏的中华文明密码正在被一点点揭开。

中国已知规模最大的史前城址

石峁遗址位于陕西省神木市高家堡镇,横亘在秃尾河河岸上。20世纪初,在石峁遗址不断出土的玉器等文物,引起了考古界注意。1927年,媒体和学界首次对这里进行调查。

1958年,参与陕西文物普查的考古工作者踏上石头城。经过调查,考古工作者确认这是一处龙山文化时期的遗址。

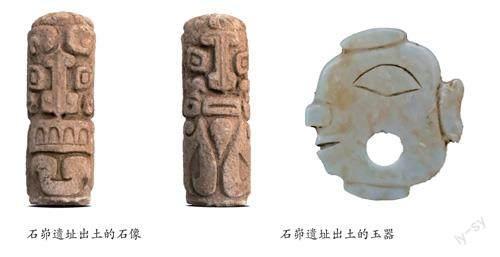

20世纪60年代至90年代,陕西省文物考古工作者陆续对该遗址进行多次考古调查和试掘,发现、征集到一批玉器、陶器等重要文物,正式提出“石峁遗址”的命名。从此,石峁遗址的相关研究逐渐展开,遗址保护工作逐步升级。

2006年,石峁遗址被确定为全国重点文物保护单位。2011年,陕西省文物局决定启动石峁遗址区域系统考古调查工作。由陕西省考古研究院、榆林市文物考古勘探工作队等单位组成的联合调查队调查确认,石峁遗址范围超过400万平方米。

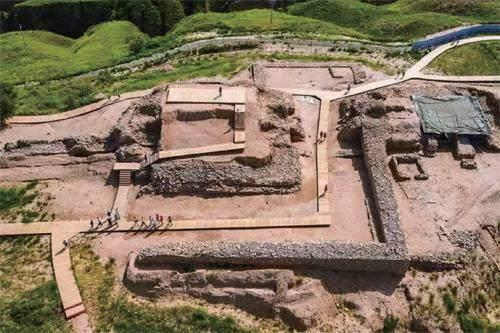

2012—2020年,经国家文物局批准,石峁考古队对古城遗址进行了系统的调查与发掘。经过考古工作者的艰苦努力,石峁遗址这个建筑规模宏大、聚落结构清晰、年代序列完整、出土遗物丰富、中国已知规模最大的史前城址,终于清晰地呈现在了世人面前。

研究表明,石峁古城初建的年代不晚于公元前2300年,废弃于公元前1800年前后。

考古发掘证实,石峁城址由皇城台、内城和外城3部分构成,内、外城以石城垣为周界。皇城台是石峁城址的最核心区域,具备了早期“宫城”性质,是目前东亚地区保存最好、规模最大的早期宫城建筑。皇城台内布局有序、大型宫室云集,是整个城址的中心和贵族居住区,也是宫庙基址、祭祀等礼仪性建筑的所在地。

考古工作者陆续发掘了外城东门遗址、成排成列的房屋基址和高等级墓葬,出土了数以万计的骨器、陶器、玉器、乐器等文物。

令人瞩目的是,考古人员在皇城台发现了70多件精美石雕。石雕绝大多数为单面雕刻,少量为双面雕刻,最大的石雕长度超过2.6米。雕刻内容大致可分为神面、人面、神兽、动物和符号5类。测年数据显示,这批石雕距今4000年左右。

石峁古城的建筑结构与体量、石雕像、壁画、陶鹰等珍贵文物及铸铜、制骨等人类文明早期“核心技术”的发现,奠基性人头骨堆积及“藏玉于墙”等神秘现象,一次次刷新着人们对史前文明高度的认知。

石头城中那些待解的谜团

按照时间推断,石峁古城应该是龙山时代晚期至夏代早期中国北方地区的一处超大型中心聚落。如此大规模的城址是何人所建?何人所住?石峁遗址给我们留下了一个又一个待解的谜团。

根据现有考古资料、史学文献及历史传说,有学者提出石峁古城是黄帝部落或其后裔北狄先民的居邑。然而,用考古学的方法很难直接证明黄帝部落的生活年代和地域。也有学者提出,石峁古城是尧帝躲避洪水的幽都。还有学者认为,石峁古城是古史中记载的西夏古国。甚至有人说,石峁古城就是传说中的“不周山”。

针对学术界关于石峁遗址属性的争论,石峁遗址考古发掘者孙周勇、邵晶从考古学角度,给出了石峁遗址的定义:石峁遗址是公元前2300年中国北方区域政体的中心。

“分子人類学研究表明,石峁居民就是本地人群。他们从仰韶时代就一直在石峁繁衍生息。”陕西省考古研究院副研究馆员、石峁考古队副队长邸楠介绍。

考古发现,石峁古城内以天然沟壑为界,区分出16个相对独立的梁峁。梁峁上均分布着居址、墓葬等文化遗存。这种“大聚居、小分散”的居住形态,暗示着石峁遗址内部囊括了众多小规模血亲集团,是当时政权统一所形成的结果。

石峁古城所用的建筑材料主要是石料,仅内城与外城墙就长达10千米,城墙厚度约2.5米。考古人员初步推测,石峁古城所用石料量约20万立方米。

用量如此之大的石料从何而来?如何开采、运输、加工、砌墙?需要多少人力,历时多少年?

考古学家分析,石峁遗址兴盛时代不晚于公元前2300年,废弃于公元前1800年前后,延续了500年左右。石峁古城所用的建筑石料都来自当地。古人采用就地取材的方式,直接从山体和黄土下采掘砂岩,然后进一步加工。砂岩质地相对较软,便于打磨成型。石峁居民用较硬的石灰岩、石英岩等岩石对砂岩进行粗加工。

“从石峁的规模等级来看,它肯定是当时的一个王国都邑,也就是当时在中国北方的一个王朝,也许是和夏朝并存过的一个早期政权。”邸楠说。

据不完全统计,石峁遗址附近有不下10处石城聚落。这些聚落奠定了“石峁王权国家”的社会基础,其存在形式改变了仰韶晚期及龙山早、中期所见的多中心、对抗式聚落分布形态,逐渐向单中心、凝聚式的聚落形态演变,最终在公元前2300年前后形成了以石峁古城为中心的早期国家。

关于石峁古城废弃的原因,至今没有直接证据。

“陕北地区的气候比较敏感。历史上,陕北地区长期是农耕文明和游牧文化的一个交汇地。有考古学家猜测,气候对石峁古城的影响较大,其废弃原因可能跟气候的恶化有一定关系。”邸楠说。

探寻中华文明起源的重要基地

距离石峁古城东门遗址5分钟路程的皇城台,是一处高70米的平顶金字塔形建筑区域,体量巨大,极具视觉冲击力。一面写着“石峁考古队”的红色旗帜在这座庞然大物的最高处迎风飘扬,引人注目。

10余年来,数十名考古工作者扎根在这里。数以万计的珍贵文物、古城的城门遗迹、宫殿区,在他们的手铲与毛刷挥舞间被一一揭示。石峁遗址取得的重要考古收获,对探寻中华文明的起源和发展具有重要意义。

如今,在皇城台区域对面设有石峁遗址考古工作平台。这个平台同时也是石峁文物医院,考古工作者驻扎于此,负责遗址考古发掘、现场文物保护和长期学术研究等工作,可以就近对重要文物开展及时的保护和修复。

石峁遗址的外城东门遗址被专家誉为“华夏第一门”。考古人员在这里确认了体量巨大、结构复杂、构筑技术先进的门址、石城墙、内外瓮城等重要遗迹,出土了玉器、壁画、陶器等重要遗物。这些发现都是华夏文明演进史上的重要实证。

随着石峁遗址基础设施及其他相关条件逐渐改善,石峁遗址管理处组织实施了石峁遗址博物馆建设项目。博物馆设置有文物展示区、文明史视频体验区、考古体验区等,在保护遗址的同时实现了对石峁文化的传承。

文章来源:《陕西日报》

——石峁遗址