许身国威壮河山

文/徐鲁

秘密的使命

邓稼先是我国著名核物理学家、中国科学院院士、“两弹一星功勋奖章”获得者。1950年,留学美国的他获得了物理学博士学位。毕业当年,他就毅然回到祖国,要用自己的所学回报祖国母亲。

1958 年的一个深夜,邓稼先对妻子许鹿希小声说道:“我要调动工作,今后家里全靠你了。做好了这件事,我这一生就过得很有意义,就是为它死了也值得!”

两弹一星功勋奖章

“这是国家对你的信任,我当然会支持你!那你可不可以告诉我,你要调到哪里呢?干什么工作?”

“这个有严格的保密规定,‘上不告父母,下不告妻儿’!希望你能理解。”

许鹿希一听就明白了,再也没有追问。

这一年7 月,北京西北郊的一片高粱地里悄悄耸立起了一座四层的红砖楼房。神秘的楼房北面,还有稻田、菜地和一些低矮的农舍。

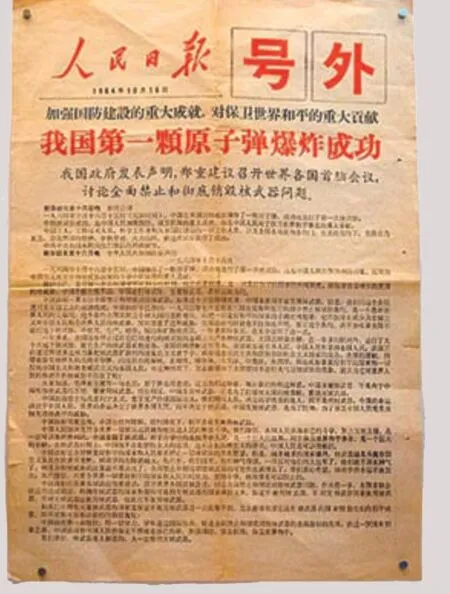

34 岁的邓稼先带着胡思得、孙清和、朱建士等十几位刚刚毕业的大学生,就在这座神秘的小楼里,开始了新中国研制原子弹的前期理论探索。在几年后,随着一声声惊天巨响,新中国的第一颗原子弹、第一颗氢弹横空出世。而这一切,正是从这座神秘的红砖楼房里悄悄起步……

天边的“牧马人”

有一天,邓稼先的儿子平平和女儿典典看到几个月不见的爸爸突然回家来了。

“爸爸!”姐弟俩同时扑进爸爸的怀抱,“您知道吗,妈妈总说你是草原上的牧马人呢!”

“牧马人?”邓稼先一边脱着大皮靴一边笑着说,“是呀是呀,我们在那里牧马、放羊、放牧洁白的云朵……”

“我知道,那朵大大的蘑菇云,也是爸爸‘放牧’的!爸爸,您太伟大了!”

“不,那不是爸爸一个人的功劳,那是很多叔叔阿姨用汗水、泪水和生命换来的!这朵蘑菇云,是我们国家最坚强的‘核盾’,有了它,谁也不敢再欺负我们!”

邓稼先这次回来,有一个特殊的任务,他要接待一位从远方来的客人——他的大学同学、获得过诺贝尔物理学奖的物理学家杨振宁。

当邓稼先和杨振宁紧紧拥抱在一起的时候,两个人的眼睛里都闪烁着晶莹的泪花。

“见老了!稼先,你们在那里……一定很苦吧?”杨振宁端详着邓稼先的白发和皱纹说。

“没什么!”邓稼先笑了笑,指着平平说,“只要我们多吃一点儿苦,他们这一代,就会多一些快乐、安宁和幸福!”

邓稼先(左)和杨振宁在一起

听着两人的对话,平平的脑海里仿佛闪过了很多画面——

爸爸和叔叔们扛着沉重的仪器,在茫茫的风雪中艰难地行走着;宝石一样的星星,在寥廓的天空中闪耀,爸爸和叔叔们睡在冰冷的帐篷里;天太冷睡不着,爸爸和叔叔们围着篝火,一边吃着干粮,一边讨论着工作,有的叔叔,手里捏着还没吃完的干粮就睡着了……

临别之际,杨振宁忍不住问了一个困扰他已久的问题:“我听说有一个美国人参与了中国原子弹的研制工作,这是真的吗?”

告别老朋友后,邓稼先马上向上级请示是否可以回答这个问题,在得到可以如实相告的答复后,他连夜给杨振宁写信,明确告知:中国的原子弹、氢弹全部都是中国人自己造出来的!

收到信的杨振宁由衷地为祖国高兴,也发自内心地钦佩邓稼先和他那些并肩战斗的同行,他们依靠自己的力量完成了看似不可能完成的任务。

踏遍戈壁共草原

当然,研究并不总是一帆风顺的。有一次,试验失败了,坠地损毁的核弹碎片四散在试验场地上。

邓稼先让大家待在原地,自己却顾不上辐射的危险,一个人冲进了试验场地。他想要查清楚失败的原因,甚至不由自主地捡起了碎弹片。这让邓稼先的身体受到了过量的辐射,严重影响了他的健康……

1986 年7 月29 日,这位为我国核试验事业奉献了毕生心血的爱国科学家告别了人世,终年62 岁。而就在临终前不久,他还起草了一份我国核武器未来发展的建议书。

“踏遍戈壁共草原,二十五年前。连克千重关,群力奋战君当先。捷音频年传。蔑视核讹诈,华夏创新篇。君视名利如粪土,许身国威壮河山。哀君早辞世,功勋泽人间。”长期领导我国核试验事业的张爱萍将军含泪为邓稼先写下了这样一首悼词。

邓稼先在核试验现场

平平和典典知道,爸爸这一代人最坚定的理想就是:“干惊天动地事,做隐姓埋名人。”邓稼先和他的战友们揭开了原子弹和氢弹的奥秘,让生活在蘑菇云阴影下的中国人拥有了自己的“核盾”,为国家和人民立下了大功。平平懂得,爸爸这一代科学家奋斗了一辈子的梦想,终于实现了。1999 年,邓稼先和其他 22位科学英雄一起被授予“两弹一星功勋奖章”。

在四川省梓潼县,中国工程物理研究院旧址“两弹城”里的邓稼先旧居内,安放着我国第一颗原子弹和第一颗氢弹的一比一复制的模型。

中国成功引爆的第一颗原子弹,就是由邓稼先最后签字确定的设计方案。他还同于敏等人一起投入了对氢弹的研究。按照“邓-于方案”,我国成功研制出了氢弹,并在第一颗原子弹爆炸的两年零八个月后试验成功。

以邓稼先为代表的中国科学家们响应国家号召,毅然决然背井离乡,来到荒漠戈壁,他们隐姓埋名,把自己全部的青春与热血奉献给了祖国的国防事业,向世界展示了何为“中国速度”,何为“中国力量”。