荔湾社区无症状颈动脉狭窄患者脑血管功能评估及干预的研究

许璇 祁风 余科 刘祖佑 梁晓君 冯丽娟

广州市荔湾中心医院神经内科,广州 510000

脑梗死是目前我国城乡居民主要疾病构成比中最主要的死亡原因。目前,社区医院承担了大量慢性疾病患者的管理工作,与脑梗死相关常见慢性病包括高血压、2 型糖尿病、心房纤颤、心脏瓣膜病等,这些慢性病患者是脑梗死潜在高危人群,尤其是具有脑梗死危险因素的无症状颈动脉狭窄患者,其次年发生脑梗死的风险可增加3%[1-4]。以往社区开展慢病管理尚缺乏对高危人群进行脑梗死危险因素评估、脑血管功能评估及干预。无症状颈动脉狭窄患者治疗是脑血管疾病中最具争议的话题。临床上显著的无症状颈动脉狭窄最佳治疗方案仍然不确定,治疗方案选择包括单独药物治疗或颈动脉手术[5-6]。既往研究结果显示,仅年龄<75岁且颈动脉狭窄率>60%的男性患者接受颈动脉内膜切除术能降低中风风险[7-8]。颈动脉内膜切除术和颈动脉支架植入术均增加了围手术期卒中或死亡风险[9]。Portegies等[10]研究表明,脑血管反应性降低可能是颈动脉狭窄患者中风风险增加的标志。本研究通过经颅多普勒超声评估社区脑梗死高危人群中无症状中重度颈动脉狭窄患者的脑血管储备能力,观察干预危险因素及强化降脂治疗能否减少无症状中重度颈动脉狭窄患者脑血管事件的发生。

资料与方法

1.一般资料

本文为前瞻性研究。选取2020年1月至2021年12月广州市荔湾社区中年龄>60岁且有≥2个脑梗死危险因素(包括高血压、吸烟、高脂血症、2型糖尿病、心房颤动)的无症状中重度颈动脉狭窄患者262 例,其中中度狭窄(50%~69%)175例,重度狭窄(>70%)87例。排除标准:可能会发生栓塞性心脏病(二尖瓣狭窄、机械性心脏瓣膜)患者。告知所有患者无症状中重度颈动脉狭窄的年中风风险性。有5 例无症状重度颈动脉狭窄患者考虑颈动脉手术转诊到神经介入科,其余257例无症状中重度颈动脉狭窄患者入组观察。

2.方法

⑴一般情况调查及辅助检查:包括性别、年龄、吸烟史、高血压、糖尿病史、饮酒史等。⑵脑血管功能评估:使用德国DWL 公司的Multi-Dop×2 TCD 仪检测及TCD 8.0 软件进行检测,受检者均匀吸入5% CO2和95% O2混合气体1 min后诱发高碳酸血症,记录吸入气体前后双侧大脑中动脉血流速度曲线变化。脑血管储备能力计算方法:吸气后流速增加率=(吸气后流速-吸气前流速)/吸气前流速×100%。⑶颈动脉彩超检查:本院B 超科进行颈部彩超检查。⑷治疗方案:入组患者均给予危险因素干预、抗血小板聚集及他汀治疗,包括饮食建议、告知戒烟、进行抗血小板及强化他汀类药物治疗(40 mg,qd)。糖尿病患者口服降糖药物或胰岛素治疗,高血压患者口服降压药物治疗。对患者进行电话随访,每半年进行临床评估;终点定义为同侧短暂性脑缺血发作、中风或死亡。

3.统计学分析

采用软件SPSS 18.0 统计分析,符合正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,计数资料采用例(%)表示,行χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

结果

1.无症状颈动脉狭窄患者一般资料及发病率

本研究共入组257例无症状中重度颈动脉狭窄患者,中度狭窄(50%~70%)175 例,重度狭窄(>70%)82 例,其中男153 例、女104 例,年龄(75.08±2.88)岁。研究期间无患者接受手术及退出随诊。共有4 例患者(1.5%)发生了颈动脉狭窄同侧的缺血性事件,其中2例无症状重度颈动脉狭窄患者及1 例无症状中度颈动脉狭窄患者出现同侧卒中,1 例无症状中度颈动脉狭窄患者出现短暂性脑缺血发作。入组无症状中度颈动脉狭窄患者次年卒中发病率为1.1%(2/175),无症状重度颈动脉狭窄患者次年卒中发病率为2.4%(2/82)。

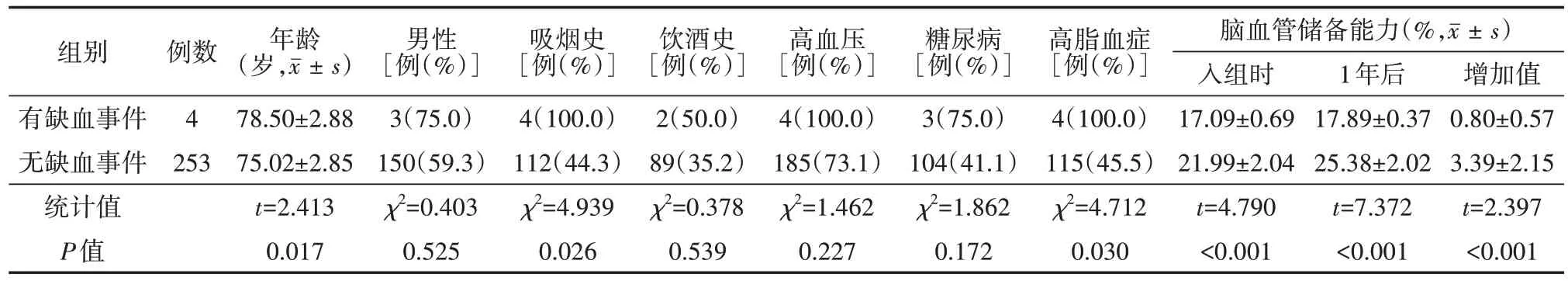

2.出现脑缺血事件患者相关危险因素分析(表1)

表1 无症状颈动脉狭窄患者出现脑缺血事件相关危险因素分析

有脑缺血事件患者年龄、吸烟、高脂血症患病率均高于无脑缺血事件患者,脑血管储备能力、脑血管储备能力增加值均低于无脑缺血事件患者,差异均有统计学意义(均P<0.05)。

3.无症状中重度颈动脉狭窄患者的资料比较(表2)

表2 无症状中度与重度颈动脉狭窄患者的资料比较

无症状重度颈动脉狭窄患者年龄、男性、吸烟、糖尿病患病率、低密度脂蛋白均高于无症状中度颈动脉狭窄患者,差异均有统计学意义(均P<0.05)。治疗1 年后,无症状中度颈动脉狭窄患者脑血管储备能力增加值[(3.68±2.25)%]显著高于无症状重度颈动脉狭窄患者[(2.64±1.74)%]。

4.无症状中重度颈动脉狭窄患者脑血管储备能力比较(表3)

表3 两组无症状颈动脉狭窄患者吸气前后血流平均速度及脑血管储备能力比较(± s)

表3 两组无症状颈动脉狭窄患者吸气前后血流平均速度及脑血管储备能力比较(± s)

注:脑血管储备能力计算方法为吸气后流速增加率=(吸气后流速-吸气前流速)/吸气前流速×100%

脑血管储备能力(%)22.43±2.08 20.80±1.72 6.185<0.001 26.12±1.95 23.44±1.54 10.925<0.001时间入组时例数175 82 1年后组别中度狭窄组重度狭窄组t值P值中度狭窄组重度狭窄组t值P值175 82吸气前流速(cm/s)64.68±3.42 60.76±5.19 7.173<0.001 65.41±3.05 60.86±3.86 10.201<0.001吸气后流速(cm/s)79.21±4.78 73.40±6.09 8.294<0.001 82.50±4.16 75.12±4.62 12.799<0.001

入组时及1年后,中度狭窄组患者吸入CO2前血流平均速度、吸入CO2后血流平均速度、脑血管储备能力均高于重度狭窄组患者,差异均有统计学意义(均P<0.05)。

讨论

脑梗死是人类第三大最常见的死亡原因,20%~25%的脑梗死与颈动脉粥样硬化性狭窄有关。Chang 等[11]回顾性队列研究显示,无症状重度颈动脉狭窄(70%~99%)患者平均年卒中率为0.9%,5 年后同侧卒中率为4.7%。而Weiner 等[12]研究显示,无症状重度颈动脉狭窄(>70%)患者2 年卒中率高达11.5%。Reiff 等[13]研究显示,颈动脉内膜切除术或颈动脉支架植入术与药物治疗1年后的卒中、死亡及同侧缺血性卒中(1年)的结果对比无显著差异。国外研究表明,脑血管储备能力受损与无症状重度颈动脉狭窄患者同侧缺血性中风的长期风险增加有关[5]。因此,对于合并多个危险因素的无症状中重度颈动脉狭窄患者,可将大脑血流动力学如脑血管储备能力加入卒中风险评估中,并对其个体化干预脑梗死危险因素,通过药物治疗改善预后[14]。

脑血管储备能力检测可以作为一种经济有效的工具来评估无症状中重度颈动脉狭窄患者的脑血流动力学[15]。Pandya 等[16]研究中,经颅多普勒超声评估脑血管储备可以识别出卒中基线风险较高的颈动脉狭窄患者,为颈动脉手术筛选患者。脑动脉硬化、脑梗死、颈内动脉颅外段严重狭窄或闭塞、血管畸形、脑外伤、颅内压增高等均可引起脑血管储备能力下降。Ju 等[17]研究表明,脑血管反应性降低与颈动脉狭窄卒中风险增加有关。

本研究显示,入组时无症状中度颈动脉狭窄与无症状重度颈动脉狭窄患者脑血管储备能力分别为(22.43±2.08)%、(20.80±1.72)%,均低于同年龄段正常人的脑血管储备能力(约35%)[18],这提示无症状中重度颈动脉狭窄患者脑血管储备能力较正常人下降,这些患者存在颈动脉粥样硬化斑块引起栓塞性中风风险、血管区域灌注不足中风风险以及血管舒张能力减退。出现脑缺血事件患者入组时脑血管储备能力为(17.09±0.69)%,明显低于无脑缺血事件患者的(21.99±2.04)%,差异有统计学意义(P<0.05)。既往有研究显示,大脑中动脉中度狭窄患者脑血管储备能力为(19.6±8.6)%,大脑中动脉重度狭窄患者脑血管储备能力为(15.4±7.6)%,脑血管储备能力低于17%可提示出现脑缺血事件的风险高[18]。经过治疗1 年后,所有入组无症状中重度颈动脉狭窄患者脑血管储备能力均有改善,无症状中度颈动脉狭窄患者脑血管储备能力增加值为(3.68±2.25)%,显著高于无症状重度颈动脉狭窄患者[(2.64±1.74)%]。所有无症状中重度颈动脉狭窄患者缺血性事件的次年发病率为1.5%,低于国内外报道水平[19]。

无症状中重度颈动脉狭窄患者脑血管储备能力降低会增加脑血管缺血事件发生概率。本研究通过控制危险因素及强化降脂治疗可改善脑血管代偿能力,使脑血管储备能力得到提高,减少脑血管事件发生,改善无症状中重度颈动脉狭窄患者预后。通过监测脑血管储备能力的变化识别卒中高危患者,有助于卒中风险分层预防和减少卒中事件发生[20]。大部分患者通过强化药物治疗及控制危险因素获益,小部分患者可通过一些高风险特征如脑血管储备能力受损来识别,可以从颈动脉内膜切除术和颈动脉支架植入术中受益[21]。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明 许璇:酝酿和设计试验,采集、分析/解释数据,文章撰写,统计分析,获取研究经费;祁风:酝酿和设计试验,实施研究,对文章的知识性内容作批评性审阅,获取研究经费,行政、技术或材料支持,指导;余科:酝酿和设计试验,实施研究,采集、分析/解释数据,对文章的知识性内容作批评性审阅,统计分析,获取研究经费,指导;刘祖佑:酝酿和设计试验,实施研究,采集数据;梁晓君、冯丽娟:实施研究,采集数据