“惟兴之所至”

【摘 要】 丁悚是民国上海视觉文化的重要推动者,也是“世界主义”大都市上海的商业文化和都市文化的引领者。丁悚早期与摄影的联结即展现出他对摄影的敏锐认识和积极参与。他的摄影作品类型既包括对日常生活的纪录,也有超脱现实的“美术摄影”,丁悚还注重通过摄影记录事件、展现“游戏”精神、表现民国女性风貌。与此同时,丁悚还捐赠过关于上海五四运动的照片,作为重要成员参与“天马会”摄影部展览,推动摄影在艺术界地位的提升。丁悚将摄影视为一种将“美的姿式,美的装饰,美的背景”三者合而为一的艺术形式,与后来的“决定性瞬间”理念有相似之处。多视角地讨论丁悚与摄影的复杂关系,有助于进一步确认他的历史地位、贡献与影响,同时也可以给中国摄影史研究、图像传播研究及思考摄影的可能性带来新的契机。

【关键词】 摄影;大众传媒;身体;艺术制度;视觉艺术;五四运动

1913年2月28日,主持《申报》副刊《自由谈》笔政的王钝根(1888—1951)刊出语带诙谐的《钝根启事》:“自由谈话会同人拟汇集投稿诸文学家照像,雕刻铜板,逐日登载以慰神交渴想之怀。即希诸同志不吝色相,速以玉照惠寄为感(并请附注姓名、年岁、籍贯、住址)。”[1]

自1911年8月创办《自由谈》,王钝根把这个副刊办得风生水起。这次,他又以刊登投稿者肖像照片为“诱饵”,令副刊得到万人瞩目。1913年3月23日,《自由谈》刊登了已有文名的丁悚(1891—1969)小像,他成为《自由谈》作者中第一位刊出自己照片的人。照片中,丁悚双手抱于胸前,略微俯视,一副踌躇满志的表情。按启事要求,照片下方有如下文字:“丁悚,号慕琴,浙江嘉善人,现寓上海老北门昌泰质”[2]。即使丁悚在投寄小照时手中已有原照,不需特地跑去照相馆拍照,但如果考虑到从邮寄照片、报馆制版到排印见报的整个过程,或许可以推断丁悚最积极并快速地响应了《钝根启事》,成为拔得头筹的照片投稿者。这反映了他对王钝根这个设想的认同,也反映出他对摄影影响力的充分认识。也许可以这么说,丁悚在上海、在平面纸媒上的真正亮相,就是以摄影的方式完成的。时值摄影与市民日常生活关系变得日益密切,得此机运,丁悚在沪上艺坛与纸媒的风生水起已指日可待[1]。

一、丁悚的摄影实践

丁悚于1903年到上海投奔姑母,开启了其典当行学徒的生涯。1909年,他开始向沪上报刊投稿漫画作品并屡获发表。1910年,他报名周湘开办的上海油画院附设之中西图画函授学堂,开始习画。1911年,丁悚从周湘所办学堂结业。周湘赏识他的才华,为他订制了润例,他从此开始独立鬻画谋生。然而,真正走上职业画家之路、形成影响并打开生路并非易事。通过把照片印刷在当时勃兴的纸媒平台传播个人形象,令众人熟识进而扩大交际圈子与个人影响,也许是最好的手段了。在当时,照片尤其是肖像照片,与被认为有一定虚构性的绘画不同,其往往被人们一厢情愿地认为能反映一个人的“真实形象”,甚至具有某种人格或信用保证的作用。通过《自由谈》这样的平台,作者们不仅可以以文会友,还可以通过照片建立相互间的形象认知,这是性喜交游的丁悚所好。因此,丁悚的积极响应是有充分考虑的。《自由谈》发表大量副刊投稿者肖像照片的举动不仅进一步扩大了副刊的影响力,也开启了民初纸媒以视觉手法吸引读者与作者的先声,更成为后来大规模的市民视觉消费的先机之一。丁悚此后与摄影更深的联结,也与受此鼓励不无关系。

1913年,丁悚进入上海图画美术院(上海美术专科学校前身,以下简称“上海美专”)执教并任首任教务长。当时,他已频频在媒体上发表文章和绘画作品,在上海文艺界声名鹊起,而他亦因摄影的“提携”,越来越知名于沪上艺坛,成为令人瞩目的新秀。

1918年,上海图画美术院更名为上海图画美术学校,同时还出版了校刊《美术》第1期,刊出署名丁悚的两张照片,内容为学生在野外写生(图1)。他在拍摄时纳入了远处背景中高耸的龙华塔,以点明此事发生于上海。这两张记录上海美专教学实践新举措的照片,成为上海美专校史乃至中国现代美术史、现代美术教育史上重要的视觉文献。《美术》这本在当时属印刷考究、内容充实的专门刊物,受到一直关心现代美术发展的鲁迅先生的关注,鲁迅称其为“美术的萌芽”[2]。

虽然已经无法考证丁悚何时开始自己拍摄照片,但这两张署名照片表明他至少在1918年已经娴熟掌握摄影技术了。1927年,他参与创办的美术团体天马会于第八届展览时设立摄影部,他积极参与并展出多幅摄影作品[1]。我们可以认为他那时的摄影已经从纪实进入“美术摄影”的创作阶段了。当郎静山、胡伯翔等人于1928年创设中华摄影学社(简称“华社”)时,丁悚立即加入,此后积极参与华社的展览活动,并向当时华社的发表阵地《天鹏》与《中华摄影杂志》投稿。

丁悚的摄影作品,数量颇丰且风格多样。从内容看,他既记录日常,也热衷创作超脱现实的“美术摄影”。他的摄影题材广及都市景观、家庭肖像、人体、风景等多个方面。这使他当仁不让地成为中国摄影史上一位不可忽略的人物。

考察丁悚的摄影,不能忽略其好友郎静山的影响。在丁悚的回忆中,他与郎静山相识于“民国初年”,当时郎静山“兼职《申报》广告部”[2]。他注意到郎静山照相机不离身的情况,“无论到哪里,他(郎静山)那个像夜壶箱般的反光镜总是随身携带,片刻不离”[3]。后来,丁悚本人也是经常携带照相机出入各种活动,由此得以拍摄许多今人极为珍视的照片。

二、作为情感“通货”的照片

朋友间相互交换照片,作为一种当时的社交方式,也使得珍重友情的丁悚得以保存许多珍贵的赠照。现在丁悚家人所存照片中,有相当多的照片是他人赠予,其中许多照片上有赠送者的亲笔签名。这些照片中,有的是照相馆肖像(如画家梁中铭与盛守白的结婚照、评弹演员薛筱卿的赠照等),有的是电影公司发行的宣传剧照(如白虹、王人美等人的剧照)。因为与媒体关系密切,丁悚有时也会将他获赠的照片转赠给媒体发表(图2)。从某种意义上说,他以这种方式成为照片流通的“中介”,扩大了朋友的影响。通过这种影像流通的方式,照片成为一种情感的“通货”,发挥了更大的交换价值。

比如,他与影星周璇有长期的交往。他在周璇还是明月歌舞团一名小演员时就已经给予其关照,周璇也经常赠送照片给他和他女儿一英,与她口中的“老丁先生”分享风采(图3)。在一封写于1957年7月3日的信中,已经卧病的周璇还向丁悚索要他家人的照片。她在信中写道:“您的信上说您和丁师母的生活过得很好,我听了也很高兴,这都要谢谢党的关怀。您的几位弟弟妹妹们也都很好,我也很想念他们。我也希望看看他们的照片,有空的时候寄给我,非常感谢。”[1]可见,寄赠并且妥善保存照片,成了他们之间保持联系、维系情感的重要方式。

丁悚有较强的个人史意识,因此他精心整理相册,使之成为后人了解其生涯的重要视觉线索。幸运的是,这些珍贵的照片穿越历史风云来到我们面前,让我们能目睹那个时代的方方面面。无论是他拍摄的照片还是他珍藏的照片,我们都可以从中窥见民国时尚之一斑,也可见当时人物的心气与精神,一切都跃然(相)纸上。后人如欲考证当时人物形象,这些照片可作为重要线索(可与其他照片交相印证相貌)与证据(一些在场与相互交游关系的证据)。

三、作为事件的摄影

在丁悚保存的照片中,还有一类具有事件性的照片,这类照片既记录了他的所兴与所遇,也成为一种可供后人深思的文献。这样的照片,虽然不是由他所拍摄,但可能有他所提供的设想或他本人曾参与,有些事件甚至具有突发性,因此这样的摄影实践也可以称之为“事件摄影”。

1925年秋日,丁悚等沪上月份牌广告名家在接待来沪“公干”的广东“义士”潘达微(1881—1929)时,发生了一个“偶发”(摄影)事件,该事件被以摄影与文字的方式妥善地记录与保存下来,成为佳话。潘达微当时任职南洋兄弟烟草公司,因在商业促销上屡出奇招,为广告界所重。他抵沪后,沪上商业美术界名家几乎集体出迎并有留影。这幅由丁悚后人保存的照片,由宽阔的纸框覆护,纸框四边写满文字(图4)。根据字迹判断,无论文字内容撰写者为谁,均由丁悚誊抄于上。纸框上方是“义葬黄花岗烈士之潘达微与画友合影丁悚藏”字样。右边所撰文字为:“去年(一九二五)初秋,偕数画友散步半淞园,拍照为乐。方部署启镜时,陡来西客数人,参与同照。余笑问何意,答曰同是游乐,助君雅兴耳。其风趣有如此者。拍已,大笑而去。至今不知谁何也。李铁笛志于春申。”下方则是照片中人的序列说明:“(自左至右)周柏生,郑曼陀,潘达微,丁悚,李铁笛,谢之光,徐咏青、丁云先,张光宇。”这些同游者中,除李铁笛与另外一人不可考外,其余都是沪上知名月份牌画家。左边为报人陆丹林所写人物介绍:“潘景吾,即达微,别署冷残。收殓七十二烈士埋葬于黄花岗。侠骨义行,炳耀千秋。工诗画,辛亥革命前后数度创办画报,《微笑》即其所主编者。陆丹林。”照片右下角有“上海半淞园照相沪杭东站东首”字样。现在所知,至少有三幅不同形式的照片记录了这次出游,后来在媒体上也有刊载,而其中一幅为傅访然拍摄[1]。从发表时间7月看,前述丁悚所藏照片上李铁笛所记“初秋”时间似乎不确。丁悚所藏这幅照片,或为延请半淞园照相馆拍摄。

细观画面,无论男女,或站或坐或蹲(如张光宇),都姿态各异、神色自如。四位飘然而至的“西客”女士,自然融入这群男士群中,落落大方,并无扭捏。她们的西式华服恰与华人男士的中式服装形成有趣对比。在此稍作展想:这四位外邦女士,在游园时主动要求融入华服汉装的男性集体中,打散由男性单一性别排列的坚硬组合,并以摄影“凝固”她们融入之后的新组合,在当时实为大胆之举。可以说,她们的介入,令当时公共空间中的性别交往关系与性质发生了变化。而这些男士们能够慨然接纳异性介入的态度,既体现了当时上海的国际性,也在一定程度上体现了这个男性社群的开放意识。

1964年,在丁悚垂暮之年,恰逢作家周瘦鹃、文史家郑逸梅与画家陶冷月70寿辰。曾经的星社老友共22人于5月16日在上海的老字号新雅酒家为三人贺寿。聚餐后,他们一起合影留念。对于丁悚来说,这三位中,周瘦鹃可能与他交情最深。周瘦鹃曾在1927年时说,丁悚“是我初入文艺界认识最早的一位老友,到如今已有十四五个年头了”[1]。丁、周二人的交往始自申报《自由谈》时期,到周氏70岁时,交谊已逾50年。而与丁悚有着相同摄影爱好的画家陶冷月,1945年时曾送丁悚画作《眉案长春》,贺其嫁女[2]。这种馈赠,想来与双方性情上的相契相知有关。这张贺寿合影是严肃甚至有点沉闷的照片,或许与人们老去的心境与时势都有关系。一起合影的22人中,绝大多数都是当年沪上锋头甚健的文化人,而平襟亚、程小青、陆澹安和严独鹤等人也都已过七旬。令人唏嘘的是,四年后周瘦鹃在苏州投井自尽,再一年丁悚去世。三位寿星中,只有陶冷月挺过了艰难时世。因此,这张合影的意义非比寻常。

四、游戏的摄影与身体/身份

“游戏”是理解丁悚及其同时代人的一个关键词。王钝根甚至创办过名为“游戏”的杂志,为“游戏”张目。在他们的“游戏”实践中,摄影亦扮演了重要角色:一方面,摄影是见证与记忆“游戏”的最佳形式;另一方面,如何妙用摄影于“游戏”也是现代摄影实践的一部分。所以,“游戏”并以摄影凝固之,于丁悚及其同人们来说也就不足为奇了。

1914年第9期的《游戏杂志》刊出了一张丁悚、书画家陈小蝶(陈蝶仙之子)、周瘦鹃三位活跃于沪上的文化名人的合影照片(图5)。有意思的是,这张照片题为《游戏小影(假山石)》,这个标题本身就清楚地表明了他们对摄影的态度,那就是“游戏”。照片中的三人,以各异的姿态组合成了一座“肉身”假山石。他们用自己的身体,借助摄影这个视觉手段来塑造一块姿态丰富的岩石,这个想法本身已经足够有趣。这三个大众媒介名人,能够以游戏的态度默契配合,将自己的身体塑成“假山石”形象,除了说明他们的“玩”兴之大,善于将摄影与杂志结合起来为自己打造名气外,也说明他们对公众通过平面媒介消费自己的形象与身体有着开放的态度。他们的这个尝试,或可说是现时行为艺术的先驱。

1924年,《半月》第3卷第13号刊出了一幅周瘦鹃与丁悚的合影照片(图6),两人均以女装亮相,丁悚站右,周瘦鹃坐左。两人合影上方还刊有一题为“瘦鹃化妆”的周瘦鹃女装肖像,边上还附说明:“所谓文艳亲王之倩影(十五年前摄)。”周瘦鹃生于1895年,以1924年倒推15年的话,这张“瘦鹃化妆”照当拍摄于1909年,他时年14岁,可见周瘦鹃运用摄影记录角色扮演之早。而这张圆形“瘦鹃化妆”照,其实来自周瘦鹃全身女装照片,由丁悚保存。

拍摄带有戏谑成分的照片也是丁悚当时所好。一张题为《钝根丁悚游戏小影》的照片发表于1913年第2期《自由杂志》(图7)。画面中,王钝根扮演求爱者,而丁悚则以僵硬的身体姿态扮演不情不愿的被求爱者。但从两人服装看,他们所着均为男装。因此,可能是临时起意的游戏摄影。

因为喜欢客串,丁悚还经常上台演出,一些戏剧演出的剧照里因而留下了他的身影。如1913年第1期《自由杂志》中,他与王钝根同台,一起拍摄了剧照。这些照片,都让人感受到他颇热衷于角色扮演。

五、丁悚所见所摄民国女性

在丁悚家人保存的照片中,最珍贵者无疑是丁氏本人所摄照片,而其中以他拍摄当时媒介同行、艺术同道与各界人士者居多,尤其是拍摄女性的照片甚众。从某种意义上说,他是较早试图把摄影与自己的日常生活,尤其是丰富的社交生活结合起来加以实践的摄影家。

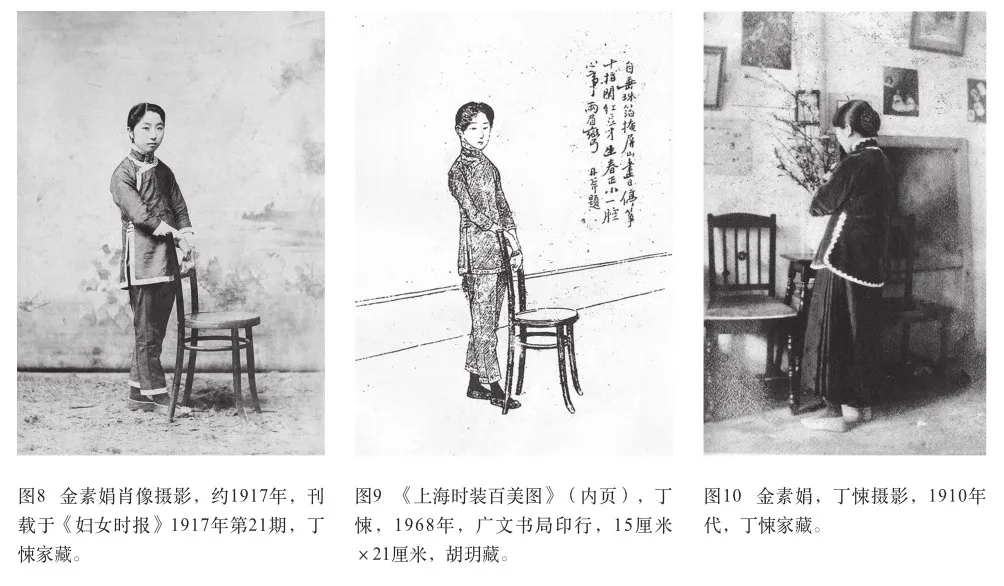

如果细考他的拍摄经历,考察他对于女性的观看与呈现,可以发现一条从绘制百美图到拍摄女性肖像的线索。青年丁悚的成名与他绘制的多册百美图关系甚大。在民国初期风行一时的百美图,与传统仕女画有渊源关系。当时画家如沈泊尘、但杜宇等,因将仕女画和时潮风尚结合而形成了“百美图”这一新品类。1916年,国学书室推出了《丁悚百美图》(上册),由于反响良好,继而于下一年出版下册,丁悚因此一举成名。1918年,他再接再厉,于上海交通图书馆出版了《丁悚百美图外集》。从某种意义上说,绘制一部百美图,是对画家现实和视觉敏感性的全方位考验,也是让画家大显身手的机会。通过对女性日常的描绘,百美图集中呈现与传播了新的生活方式、新的性别观念与新的社会观念。同时,它也是一种诉诸读者视觉的生活方式教科书和行为指南。通过百美图这一样式,丁悚以精致的笔墨塑造了民国初期新时代女性的现实与想象,为方兴未艾的市民视觉消费推波助澜。

提携了青年丁悚的王钝根,曾为百美图写序,描述丁悚的创作,“余尝与丁君同车,丁君逡巡四顾,见少年女郎辄凝眸痴视不稍瞬。予讥其失礼。丁君笑曰,余岂好色哉?取画材耳”[1]。他这种积极取材现实生活、捕捉稍纵即逝的图像素材的态度与心情,最终必然会令他求诸摄影,从而更为准确地实现创作想法。

在利用照片入画的过程中,丁悚也经历了从使用照相馆照片到自行拍摄的过程。在他的百美图中,有直接以其夫人金素娟的照相馆肖像照片为素材创作的画面(图8、图9)。在家藏照片中,还有他自己拍摄的金素娟背影照片,其构图与月份牌美人画颇有相通之处(图10)。他还将自己拍摄的太太闺房肖像在媒体上发表,比如他于1925年在《紫葡萄》杂志发表由他拍摄的金素娟照片《勤绣》和《日长人倦倚绣床》。

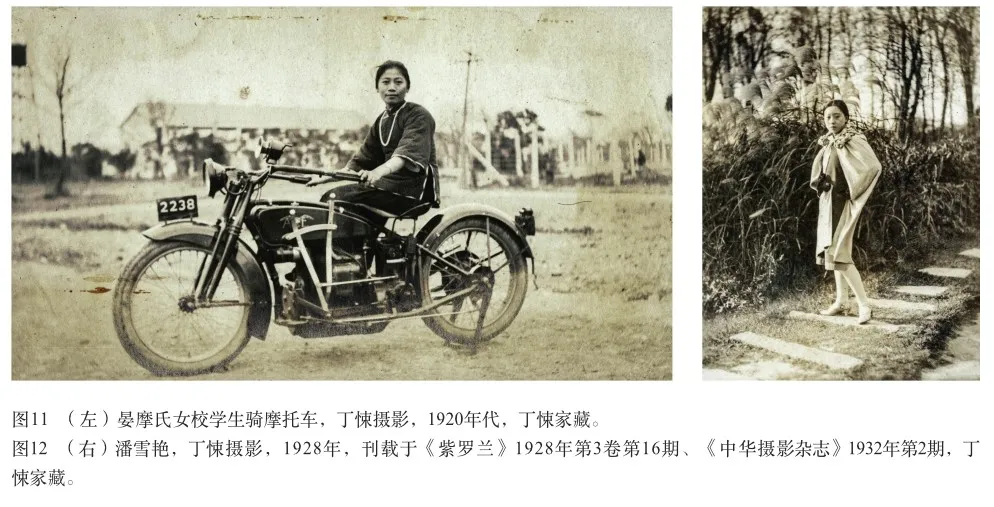

随着交际范围的扩大与在艺坛的声名鹊起,丁悚获得了更多拍摄女性的机会。除了在上海美专教书外,丁悚还被神州女学、同济大学和晏摩氏女校等敦聘为美术教师。女学生在都市公共空间的日益普遍露面,既与逐步开放的社会风气互为因果,也使她们成为男性(包括丁悚)观看与记录的对象。丁悚曾说,拍摄“各校女生,那是我应尽的义务”[1]。他也确实因女校美术教师身份之便利,多有针对女性题材的摄影。在现今留存的照片里,我们既可以看见当时男女同校的美专女学生的上课情景,也可见尚且封闭于教会女校中的女学生风采(图11)。

丁悚性情温和,人称“好好先生”,具有丰足的服务精神。丁悚在与朋友交往时,因有随身携带照相机的习惯,得以随时为身边的红男绿女们留影。他与这些人的关系熟稔,使拍摄对象在不设防状态下被捕捉到较自然的状态,因此这些照片更真实地反映了他们的生存状态。

同时,作为京剧票友,丁悚与一众名伶交往密切,因而留下了一些颇具文献价值的照片。比如,他给当时京剧名伶潘雪艳拍照,一次外拍可用去100多张胶片,在当时可谓花费不菲。潘雪艳当时被英美烟草公司聘为月份牌模特,而丁悚也长期供职于该公司,他能够如此豪爽拍摄,想来可能是为绘制月份牌而拍摄图像素材(图12)。另一位当时位居“四大坤伶”之首的京剧旦角雪艳琴,虽然丁悚也为她拍摄了不少照片,但丁悚认为她“不上照”[2]。有一张他抓拍的盛守白与雪艳琴两人一起的照片,呈现出这两位女性的亲密关系。丁悚回忆,在拍摄时他认为“(雪艳琴)穿了平底鞋,更不好看,临时盛小姐给她换了高跟皮鞋”,而他趁“她们正在脱鞋换鞋时偷拍”,结果他反而认为这张“偷拍”的照片更为精彩[1](图13)。他所谓“不上照”,其实有时候并不是被摄者的问题,可能是受到拍摄者与被拍摄者的关系远近的影响。

从丁悚所摄民国女性照片中可以明显感受到她们活动空间的变化,也可以看到女性活动空间的范围与性质的变化。从丁悚深入闺阁的视线到延伸至室外公共空间的拍摄,既反映出他看待事物的方式及表现手段的变化,也充分体现了民国女性在社会空间中自由活跃程度的变化。

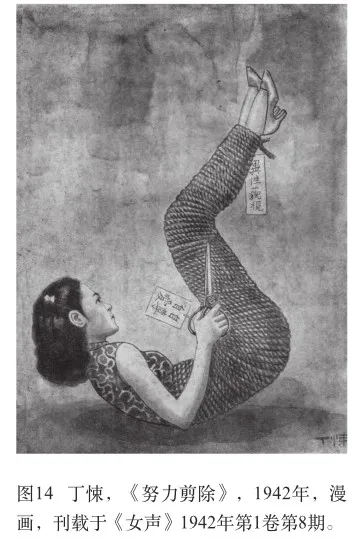

在观看这些女性照片的时候,敏锐者或许会联想到“男性凝视”的问题。丁悚拍摄且乐于拍摄女性,这是一个客观的事实。但我们不能以男性中心主义的单一视角来断定他的拍摄活动,从他当时发表在报刊上的漫画作品,也可以证明他较为开放的性别观念,例如他在漫画作品中多有同情与支持女性独立走向社会的作品(图14)。因他当时所拍摄的照片不如漫画那样有鲜明的主观态度,他同情、尊重女性独立的倾向与态度也就未能如漫画那样有明确的表达。

六、丁悚与上海五四运动

丁悚收藏了与中国现代史、中国现代美术史相关的许多重要照片,晚年时,他有计划地将这些照片捐赠给他认为合适的机构。1957年,中央美术学院收到一批他的捐赠。1964年8月28日,中国革命博物馆(今中国国家博物馆)开具了“中国革命博物馆征集文物收据”,记录了收到他捐赠的上海五四运动照片13张及上海市民抵制日货照片1张,不过,在这张收据的“名称”栏里,只写了“有关五四运动的照片(原件)”的字样,没有此批照片作者的明确信息。

由于没有明确的作者信息,这批照片的作者归属存疑。这批照片是丁悚先交给上海文史馆,再由文史馆“转送”给中国革命博物馆的。考虑到他一直有明确的作者意识,这批照片如果是他拍摄,应该会有一个比较明确的说明,但是现有文献没有这方面的记载。这批照片从形态看,很有可能是由照相馆派出的摄影师拍摄,并由在《神州日报》社任美编的丁悚保存了下来。丁悚可能意识到五四运动的重大意义,因此郑重其事地将这些照片保存了下来。这也再次印证丁悚是一位具有爱国主义情怀的报人。

笔者近年策划的《慕琴生涯—丁悚诞辰130周年纪念文献展》(上海刘海粟美术馆,2023)设有一个版块,在展示丁悚所藏这些照片的同时,还展示了由美国社会学家西德尼·甘博(Sidney Gamble,1890—1968)拍摄的北京五四运动照片,以及丁悚在当时发表的有关五四运动的时事漫画(图15);同时,还展出了当时上海画家赵藕生(1888—1944)的月份牌作品。通过这种文献并举、对照的方式,我们能够重新发掘和认识丁悚所藏照片重要的历史价值。

对比同时期甘博拍摄的北京五四运动照片,可以发现,甘博的拍摄视角灵活生动,取景内容与地点也不单一,他在拍摄时能够兼顾整体场面与群体活动,颇合报导摄影的要求。丁悚捐赠照片中的拍摄视角则比较单一,场景也多局限于马路。考虑到当时沪上报纸没有专职的摄影记者,且拍摄的照片较为模式化,或可认为是照相馆师傅所摄。此推测有《时事新报》1919年6月11日刊载的上海五四运动照片上的“和兴照相”[1]字样来佐证。把甘博的这批北京五四运动照片与上海五四运动照片的风格进行比较可以发现,照相馆作为生意的拍摄和甘博较具新闻报导色彩的拍摄,二者在手法上有着明显的不同。

当时颇负盛名的画家赵藕生在五四运动之后也绘制了表现上海学生参加这场运动的作品(现藏上海历史博物馆)。这件作品由“古今美术社”出版,画面呈现了两个女学生在街头分发传单或报纸的情景。画面底边有当时上海学生领袖狄侃所作题记:“赵君藕生擅长绘事,用笔着色栩栩欲活,此画即君生平杰作之一。盖于去夏学潮汹涌时所成者,景物系君之业师法国名画家路铎夫先生所代补,尤觉难能可贵,相得益彰。用志数语以介绍于当世之爱美术者。中华民国九年十一月溧阳狄侃书于中华民国学生联合会总会。”与丁悚捐赠照片比对,可以发现赵藕生对照片多有参考。考虑到他曾是当时报馆聘请的“新闻画”作者,因此他对时事关心并以自己擅长的方式加以表现也在情理之中。而新闻画这一当时的画种及时参考新闻照片也是理所当然的。从这张画,我们也可以发现更多有关当时新闻报导摄影与绘画的互动。

七、艺术制度中的摄影与丁悚的贡献

作为艺术制度之重要一环的艺术社团,在推动艺术的发展过程中作用甚巨。艺术社团及其举办的展览会,在促进艺术交流与加深对艺术的认知上贡献甚大。创立于1919年的“天马会”,是上海较早成立且影响广泛的美术社团,丁悚作为创办者之一,在参展与会务等方面发挥了积极的作用。

值得一提的是,1927年11月,第八届天马会展览增设摄影部并开始展出摄影作品,这一举措,反映了当时美术家们对摄影这一新视觉表现手段的开放与包容态度。此举在当时也引起了美术史家俞剑华的注意,俞剑华给予了充分的肯定。他在评述展览时认为与往届相比,该届美术作品“无大进步”,“惟摄影似有急足之进步”[1]。

在天马会增设摄影部时,丁悚已是资深摄影“玩家”,因此积极参展,提交多幅作品。1927年11月6日,丁悚曾经参与其事的《上海画报》刊出“天马会特刊”,内署名“蔷仙”者的《天马会展览之摄影作品》一文,提到“本届由江小鹣黄梅生二君发起,加摄影一部”,“参加者皆摄影界知名之士,如陈冷血陈万里黄梅生丁悚丁惠康张珍侯郎静山诸君,出品约四种,(1)人物,(2)风景,(3)静物,(4)动物,共计四十五帧”。文中特别提到丁悚,曰其“本为名画师,所摄之影,能运用画理,故作品富于画理,晓雾一幅,可为其作品之代表”[2]。蔷仙这番评价,也是从丁悚的画家身份来审视其摄影创作。尽管从今天的眼光看,其摄影是否富有画意暂且不论,但他的积极参与,确为当时美术界改变对摄影的看法与态度作出了一份贡献。

八、丁悚的摄影观

作为一位视觉艺术的实践者,丁悚于摄影并无太多理论性阐述。但在若干文章里,他还是对其摄影理念有所论说。他始终以一个摄影爱好者身份从事创作,自陈摄影是“惟兴之所至,借以消遣而已”[3]。他对当时的器材攀比风不以为然,认为所谓“‘工欲善事其事,必先利其器’,当不适用于余矣”。他强调摄影实践中经验的重要性,说:“欲精摄影术,而死读书不尚经验者,必无良好效果。”他总结自己的照片中“稍有可观者,大都从经验上得来者居多;其次则对地位(章法、光线、色调)等方面,亦得极大之帮助:盖平素研究绘画之人,比较的似有胜人之处,此非可以强求也”[1]。

在《我的摄影琐述》一文中,丁悚从个人经历与经验出发,进一步强调美术之于摄影的重要性。他自谦个人的摄影“一半是靠平时的经验,一半是从绘画上所得的功夫”[2]。他所谓“绘画上所得的功夫”,可能是指在绘画实践中积累和领悟到的对人物姿态与表情的把握,画面光影关系的审察,以及构图的处理等。当然,一张照片,尤其是一张好照片,可能依靠摄影家于一瞬间对画面整体的把握,其最终结果则是照片。这不仅是一种创作活动,也是一种摄影审美活动,端赖拍摄者的长期艺术修养与禀赋的同时作用。因此,他的画面别具画意与蕴藉之美。在此文中,他认为摄影是通过拍摄“将美的姿式,美的装饰,美的背景,三者合而为一,完成美的结构,与美的表现”[3]。从将“姿式”“装饰”和“背景”等诸多元素汇集于形式结构以达成美的表现这一点看,他的摄影理念在相当程度上与后来的亨利·卡蒂—布列松(Henri Cartier-Bresson,1908—2004)的“决定性瞬间”理念有一致之处。

从某种意义上说,丁悚的摄影理念可能更多体现在其对于具体拍摄实践的认识上。报人唐大郎署名“云郎”在《铁报》上记述丁悚对其子丁聪的摄影的评价,亦可见丁悚摄影观之一端。丁悚说:“小丁拍的都是苏俄镜头,那是大不合他们(指丁聪的拍摄对象谢小天师徒—笔者注)的个性,他一味好新奇,也不看看对象是怎样的一个典型,真所谓小儿不更事也。”[4]显然,“一味好新奇”并不是丁悚的摄影主张。在他看来,摄影要视具体对象的具体情况而采取不同的拍摄手法。

在此有必要对丁悚提及的“苏俄镜头”这一说法稍作展开。苏联摄影的语言手法似乎在当时的上海颇有市场。比如,一篇报道中有如下记述:“以前摄影记者某,与胡蝶摄影,胡蝶尝指示曰,‘你的镜箱提得太低了,拍出来罗宋镜头,这样的画面对于我们的女明星面上拍起来是不大好看的’。”[5]如果说丁悚的“苏俄镜头”这个说法是以当时苏联的国名为指称的话,那么胡蝶口中的“罗宋镜头”的说法,更从具体拍摄手法上将“苏俄镜头”的视觉效果作了生动说明,而且带有一定程度的贬义。这个从低角度仰拍的手法,恰恰是稍早以亚历山大·罗琴柯(Alexander Rodchenko)为代表的苏联构成主义摄影的基本语言,至20世纪30年代一定程度上已经成为一种常套手法。如果连电影明星胡蝶都能够随口说出“罗宋镜头”这样比较专业的“切口”,那么似乎可以证明苏联构成主义摄影语言及观念在当时中国文艺界的流行。而从丁悚、丁聪到胡蝶都能够从各自的立场娴熟、迅速且准确地运用与判断“苏俄(罗宋)镜头”的手法、效果与来路,可见当时苏联构成主义摄影风格之流行与影响力。不过,丁悚在摄影语言的运用方面,极少采取极端视角,他不以奇矫炫目的视角博取关注,而是多以周正平匀的画面来表达自己的观感。

结语

丁悚自1903年从家乡嘉善来到上海,至1969年去世,他几乎没有离开过上海。自早年投身艺术后,丁悚就显示出多方面的才华,并活跃于20世纪上半叶的上海纸质媒体。他的视觉艺术活动涵盖了美术、摄影、漫画和广告等多方面,是民国时期活跃于上海艺坛与文坛的艺术多面手。就摄影而言,从丁悚借助于照相馆照片在当时的大众传媒登场,到拍摄自己的日常生活及所目击的现实景象,他为后世留下了大量令人得以一窥当时都市中产生活的图像。

而他在上海活跃的时期,基本上就是上海逐步形成其独特的都市形态和风貌的时期。丁悚的摄影实践主要发生、践行于民国时期,这是一个摄影消费已经拥有较为广大的市场、摄影在都市已成为大众尤其是中产阶级人士日常消费与精神追求的主要方式之一的时期。丁悚作为收入较高的城市中产人士,加上其职业与生产视觉消费产品关系密切,因此其与摄影的粘合度相较其他同阶层的人来得更高。丁悚是都市文化与视觉文化的实践者,他的摄影也成为都市文化与视觉记忆的一部分。通过多视角地检视他的摄影实践,可以让我们进一步了解当时人们对摄影的认知程度及运用摄影这个视觉媒介的能力。也可以确认,在民国时期,作为大众文化实践一环的摄影进入市民的日常生活成为可能。

本文系教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“中国图像传播通史研究”(项目批准号:22JZD029)阶段性成果。

* 本文写作得到胡玥帮助,特此感谢。

[1] 王钝根:《钝根启事》,《申报》1913年2月28日第10版。

[2] 丁悚:《投稿者丁悚》,《申报》1913年3月23日第13版。

[1] 在此荡开一笔。其实王钝根征集投稿者照片小像不仅为招揽作者和丰富版面计,他还有另外的打算。在丁悚保存的、由王钝根题署“此中有人”的《自由谈》剪报本里,有一则陈蝶仙的文字:“照相单行本,钝根拟凑集百人,成一巨册。前仅得七十余耳。栩(蝶仙名栩—笔者注)除自寄摄影外,并广为催集。凡在同社,倘果乐观厥成,幸勿贵宝色相,愿请即以真面目相见。”据后来统计,副刊共刊出131名作者小像。虽然王钝根集摄影肖像“巨册”的计划似乎未能实现,但这也应是中国摄影史上最初的肖像摄影集计划之一。参见蝶仙:《自由谈话会:拙著玉田恨史……》,《申报》1913年7月5日第13版;花宏艳:《〈申报〉刊载旧体诗研究(1872—1949)》,凤凰出版社2018年版,第173页。

[2] 庚言:《美术杂志第一期》,《每周评论》第2期第4版,1918年12月29日。庚言为鲁迅笔名。

[1] 蔷仙:《天马展览会之摄影出品》,《上海画报》第290期,1927年11月6日。

[2] 丁慕琴:《拎夜壶箱:郎静山的摄影生涯》,《东方日报》1944年8月27日第3版。

[3] 庚言:《美术杂志第一期》,《每周评论》第2期第4版,1918年12月29日。

[1] 此信由丁悚家人收藏。

[1] 《沪上画家之合影》,《图画时报》1925年7月5日第4版。

[1] 瘦鹃:《天马会中的三位老友》,《上海画报》第290期,1927年11月6日。

[2] 陶为衍编著:《陶冷月年谱长编》,上海书画出版社2013年版,第298页。

[1] 王钝根:《序》,丁悚著《丁悚百美图》(首册),国学书室1916年版。

[1] 丁慕琴:《开麦拉艳屑(下)》,《东方日报》1945年3月21日第3版。

[2] 瘦鹃:《天马会中的三位老友》,《上海画报》第290期,1927年11月6日。

[1] 丁慕琴:《雪艳琴印象(下)》,《东方日报》1944年8月16日第3版。

[1] 这家照相馆位于当时上海的南京路。

[1] 俞剑华:《天马会观画记》,《申报》1928年6月20日第22版。

[2] 花宏艳:《〈申报〉刊载旧体诗研究(1872—1949)》,第173页。

[3] 丁悚:《摄影漫谈》,《上海画报》第290期,1927年11月6日。

[1] 花宏艳:《〈申报〉刊载旧体诗研究(1872—1949)》,第173页。

[2] 丁悚:《我的摄影琐述》,《中华摄影杂志》第2期,1932年。

[3] 丁悚:《摄影漫谈》,《上海画报》第290期,1927年11月6日。

[4] 云郎:《已是狼年斋碎墨(三八)》,《铁报》1937年3月27日第2版。

[5] 《女明星对摄影有研究者:前有胡蝶,后有路明》,《青青电影》第4卷第2期,1939年4月11日。

责任编辑:杨梦娇