张景碑文校释与文书构成

摘 要: 张景碑原碑文按形制推断,应共计14行,满行23字。其中一些文字可根据同类型简牍文书进行校补,第5行“会廿□”最后一字应释为“九”,第6行“起”下可补释一“府”字。与近年来刊布的东汉简牍文书进行比较,碑文应当由三部分构成,即府记、县的下行转发文与另一府记。前两部分共同构成一件文书,书写于合檄之上,第三部分应是省略了上行文书之后,郡再次下发的府记。

关键词: 张景碑 碑文校释 文书结构

张景碑,全名“汉张景造土牛碑”,1958年河南省南阳市群众在整修街道时,于南城门里路东发现,现保存于南阳卧龙岗汉碑亭内。碑身四周皆残,顶部碑穿尚隐约可见,穿内有晕弦痕迹。现存通高1.25、宽0.54、厚0.12米。

【郑杰祥: 《南阳新出土的东汉张景造土牛碑》,《文物》1963年第11期。】

自张景碑出土后,有众多学者对其进行录文注释或专门考证,

【参见郑杰祥: 《南阳新出土的东汉张景造土牛碑》,《文物》1963年第11期;

高文: 《汉碑集释》,郑州: 河南大学出版社,1985年,第235—239页;

永田英正编: 《汉代石刻集成·本文篇》,京都: 同朋舍,1994年,第104—105页;

永田英正编: 《汉代石刻集成·图版·释文篇》,京都: 同朋舍,1994年,第136—137页;

启功: 《论书绝句》,《启功丛稿·艺论卷》,北京: 中华书局,2004年,第30页;

毛远明: 《汉魏六朝碑刻校注》,北京: 线装书局,2008年,第1册,第216—218页;

鲁西奇: 《南阳汉代碑石丛考》,“汉学研究与中国社会科学的推进”国际学术研讨会,杭州,2008年9月,收入其著《人群·聚落·地域社会: 中古南方史地初探》,厦门: 厦门大学出版社,2012年,第217—226页;

李雪梅: 《汉代公文碑体式及特征探析》,《中华文化论坛》2020年第1期。】

然而仍有进一步探讨的空间。

一、 碑文行数

张景碑的核心部分是碑文所载公文书,虽然碑身四周有残缺,但以往研究

认为现存碑石右侧是

碑文起首处,碑文现存12行,第12行仅存首字笔画,又根据碑文第2、3、4行文字是完整的推断出满行应为23字。

汉碑中穿的位置往往影响碑文的分布。汉碑碑穿在垂直方向上的高低位置时有差别,正如叶昌炽《语石》所说:“碑之有穿,皆在额下碑文之上。亦有移而稍下,上距碑文三四字。”

【叶昌炽撰,柯昌泗评: 《语石 语石异同评》卷三,北京: 中华书局,1994年,第179页,“穿中刻字一则”条。】

据现代学者研究,碑穿的位置起初居中,后来逐渐上移,直到穿居额下,成为碑额与碑文的分界。

【王思礼、赖非: 《汉碑源流、分期和碑形释义》,中国书法家协会山东分会编: 《汉碑研究》,济南: 齐鲁书社,1990年,第34页。】

但在水平位置上,洪适对碑式

作了大量整理后总结出:“汉碑额惟晕式不同,或在其中,或在其左右,惟穿则无不居中。此碑(按: 指杨统碑)后有余石,打碑者去之,非穿之偏也。”

【洪适: 《隶续》卷七《碑式》,《隶释·隶续》,北京: 中华书局,1986年影印本,第384页上栏。】

因此汉碑碑穿都处于一横排的中点处,若其左右有文字,则左右文字的行数是相同的。

【穿之左右行数相同

并非绝对。如李孟初神祠碑,碑文起首为标题,字体与正文相比偏大,因此左右行数不相等。又如韩仁铭碑身仅右半部分刻字,碑文并未满布。】

依据洪适总结出的规律考察张景碑残石,其圆形碑穿位于第7、8行之上,占有两行文字。右侧已确定是从碑文起首处开始,共6行,则左侧除现存3行较完整文字外,缺失部分

的空间也应有3行文字,二者相加为6行,与右侧行数相同。加上碑穿占据的2行,原碑文应共计14行,满行23字。

二、 文字校释

张景碑释文的考校已积累了丰富的成果,现

将其与简牍公文书进行对比研究,仍有可订补的地方。以往整理者于第1行补释出“府”“告”“宛”“男”“农”五字,第4行补释出“言”字,第5行“会廿□”补释出“四”字,但将第2行最末一字释为“十”。

【郑杰祥: 《南阳新出土的东汉张景造土牛碑》,《文物》1963年第11期。】

高文将“十”改释为“七”,并认为第5行“会”下脱一“月”字,原文应作“会月廿四”。

【高文: 《汉碑集释》,第235—239页。】

凌文超依据记、教文书的格式,指出第5行末尾按文例当有一“有”字,和下文连读为“有府君教”。“府君教”提行顶格书写,一者表示对郡太守的尊崇,二者通过郡太守教令突出文书的威严与重要性。

【凌文超: 《黄盖治县: 从吴简看〈吴书〉中的县政》,《“中研院”历史语言研究所集刊》第91本第3分,台北:“中研院”历史语言研究所,2020年,第471页。】

第8行的“指”,史杰鹏指出之前释为“拾”误,“指尺”意为指明尺度、标准规矩,并将该句断为“遣景作治五驾瓦屋二间,周栏楯,指尺于匠,务令功坚”。

【史杰鹏: 《说说〈张景碑〉的一个词语》,微信公众号“梁惠王的云梦之泽”,2021年9月22日。】

第7行“写移”一词,鹰取祐司在对含有“写移某到”的简牍官文书研究中指出,这一用语多见于转发文,应断开为“写移。某到”两个词,并且“某到”可被省略。“写移”的意思是文书发信者将自己收到的文书抄写后发送,“某到”是指收到某个文书之后,其后跟着的是文书发信者对文书接收对象的命令和委托。

【鹰取祐司: 《秦汉官文书の基础的研究》,东京: 汲古书院,2015年,第113—122页。】

第7行最后一字,位于“写移”之后,“遣”之前,可知这里是“写移。某到”省略了“某到”,该字应和下一行的“遣”相搭配,所以此处的“写移”之后应加句号。

第5行“会廿□”。

整理者补作“会廿四”,高文认为应作“会月廿四”,此后引用该碑的学者基本都遵从此意见。唯李雪梅抱有疑问,在释文中将此字空出,并指出“会廿□”是要求属下向太守府汇报的最后期限。

【李雪梅: 《汉代公文碑体式及特征探析》,《中华文化论坛》2020年第1期。】

此观点和简牍官文书相符,在出土简牍中,“会”多表示事务办理的期限。

【李均明详细分析了五一广场东汉简牍中“会”表示官方就具体事务处理而规定的时限,参见其著《长沙五一广场东汉简牍“假期书”考》,《出土文献》第13辑,上海: 中西书局,2018年,第372页。

此处蒙外审专家告知,谨致谢忱。】

考察简牍中带有下行转发文的文书,可以发现每一级文书的截止日期都比之前一级要提前。这当是因为各级官府处理相关事务,以及撰写和传递文书都需要时间,所以某一级机构为了满足上级的期限要求,在给自己的下级机构规定期限时往往要提前一些。下引两件册书较好地展现了这一点:

简1. 七月壬辰,张掖肩水司马阳以秩次兼行都尉事谓候、城尉,写移。书到,廋(搜)索部界中,毋有,以书言,会月廿日,如律令。/掾遂、守属况。

七月乙未,肩水候福谓候长广宗等,写移。书到,廋(搜)索界中,毋有,以书言。会月十五日,须报府,毋失期,如律令。/令史□。

(73EJT1∶3)

【释文参考邬文玲: 《〈甘露二年御史书〉校读》,《中国古代法律文献研究》第5辑,北京: 社会科学文献出版社,2012年,第47—48页。】

简2. 敦煌太守弘、长史章,守部候修仁行丞事,谓县,写移。书到,具移康居苏韰王使者杨伯刀等数橐佗食用谷数,会月廿五日,如律令。/掾登、属建、书佐政光。

(Ⅱ90DXT0216②∶882)

七月壬戌,效谷守长合宗,守丞、敦煌左尉忠谓置,写移。书到,具写传马止不食谷,诏书报,会月廿三日,如律令。/掾宗、啬夫辅。

(Ⅱ90DXT0216②∶883)

【胡平生、张德芳: 《敦煌悬泉汉简释粹》,上海: 上海古籍出版社,2001年,第118—119页。】

简1为肩水金关汉简《甘露二年丞相御史书》的最后一枚简,第一行是兼行肩水都尉事的肩水司马阳下发给候、城尉的下行转发文,截止日期是“会月廿日”,第二行是肩水候福下发给候长广宗等的下行转发文,截止日期是“会月十五日”,提前了五日。简2为悬泉汉简《康居王使者册》的最后两枚简,该册书出土时尚保留编绳系联的状态,前一枚简是敦煌太守弘、长史章及兼行丞事的守部候修仁下发给效谷县的下行转发文,截止日期是“会月廿五日”;后一枚简是效谷县守长合宗与守丞、敦煌左尉忠下发给悬泉置的下行转发文,截止日期是“会月廿三日”,提前了两日。

由此可知张景碑中第5行府下发给县的文书中“会廿□”必定晚于第9行县令转发给曹的文书中“会月廿五日”,因而之前释为“会廿四”不妥。从该字残存的笔画看,最近似“四”字或“九”字,

故当作“九”。与该碑第7行的“九”字

【张景碑文拓片取自刘刚、刘灿章编: 《汉张景造土牛碑》,郑州: 河南美术出版社,2011年,第3页。】

和其他汉碑中“九”字的写法进行对比,

【字例取自毛远明: 《汉魏六朝碑刻异体字典》,北京: 中华书局,2014年,第444页。】

也是相符合的(见表1)。

汉简中的府记文书在末尾记文书发送日期与时间之后,有只写作“起”,也有写作“起府”的:

简3. 建武四年十一月戊戌起府。

(E.P.F22∶151下端C面)

【张德芳: 《居延新简集释(七)》,兰州: 甘肃文化出版社,2016年,第467页。】

简4. 建武三年六月戊辰起府。

(E.P.F22∶459)

【张德芳: 《居延新简集释(七)》,第530页。】

牍1. 永元十五年十二月廿日昼漏尽起。(选释二一)

【长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍选释》,上海: 中西书局,2015年,第139页。】

牍2. 永元十五年五月七日昼漏尽起府。(选释一一七)

【长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍选释》,第202页。】

牍3. 延平五年五月十七日起府。(一一四二+一二四一)

【长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍(叁)》,上海: 中西书局,2019年,第198—199页。】

上引东汉时期的府记文书,末尾作“起府”的情况更多一些,张景碑

第6行“起”字之下虽然残缺,但或有一“府”字。

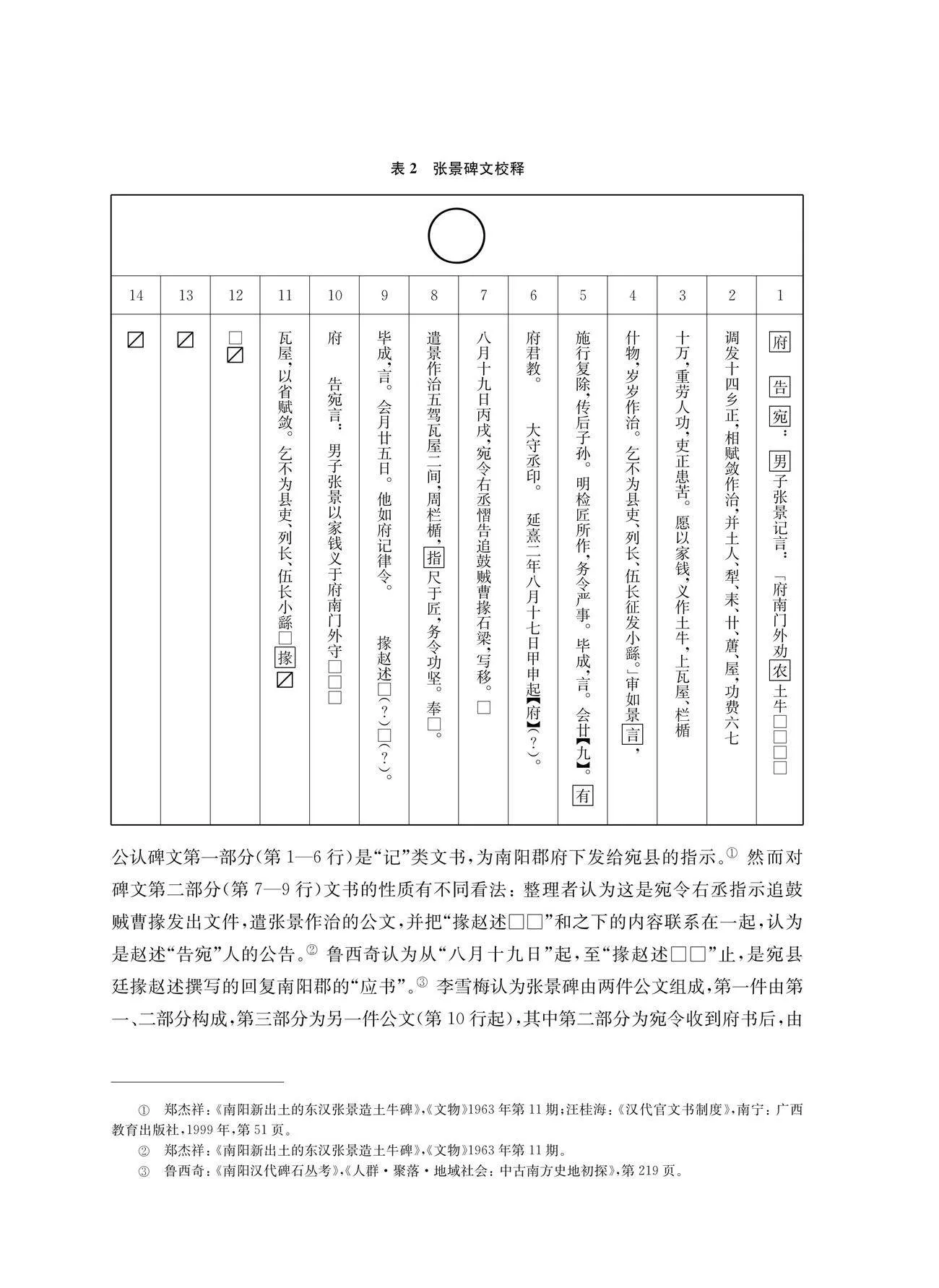

今依据以上分析,参照各家释文进行校录,学者已改补之字外加□,此次新校补之字外加【】,残断之处以表示,并附上碑穿,按原碑文样式排列(见表2)。

三、 张景碑与东汉简牍文书对比

东汉简牍的大量出土,为张景碑与同时代简牍文书对比研究提供了条件。之前学者已

公认碑文第一部分(第1—6行)是“记”类文书,为南阳郡府下发给宛县的指示。

【郑杰祥: 《南阳新出土的东汉张景造土牛碑》,《文物》1963年第11期;汪桂海: 《汉代官文书制度》,南宁: 广西教育出版社,1999年,第51页。】

然而对碑文第二部分(第7—9行)文书的性质有不同看法:

整理者认为这是宛令右丞指示追鼓贼曹掾发出文件,遣张景作治的公文,并把“掾赵述□□”和之下的内容联系在一起,认为是赵述“告宛”人的公告。

【郑杰祥: 《南阳新出土的东汉张景造土牛碑》,《文物》1963年第11期。】

鲁西奇认为从“八月十九日”起,至“掾赵述□□”止,是宛县廷掾赵述撰写的回复南阳郡的“应书”。

【鲁西奇: 《南阳汉代碑石丛考》,《人群·聚落·地域社会: 中古南方史地初探》,第219页。】

李雪梅认为张景碑

由两件公文组成,第一件由第一、二部分构成,第三部分为另一件公文(第10行起),其中第二部分为宛令收到府书后,由宛令右丞指令追鼓贼曹掾石梁写移文书,分派张景作治,宛县掾赵述是这部分文书的执笔者。

【李雪梅: 《汉代公文碑体式及特征探析》,《中华文化论坛》2020年第1期。】

根据上文所引鹰取祐司对“写移”的研究可知,这是一件转发文书。又第二部分起首是“宛令右丞慴告追鼓贼曹掾石梁”,关于“告”字,之前学者已多论述用于上对下。所以,张景碑第二部分文书的性质应是下行转发文。

【李均明按传递方向与不同阶段将文书分为上行始发文、上行请转文、上行回报文、下行始发文、下行转发文。参见李均明、刘军: 《简牍文书学》,南宁: 广西教育出版社,1999年,第154—158页。】

因此,张景碑全文是下行文书,没有刊刻上行文书。

五一广场东汉简牍中的“王皮木牍”同样是带有下行转发文的文书,与张景碑文书结构大致相同,节引如下:

牍4. 永元十五年闰月丙寅朔八日癸酉,武陵大守伏波营军守司马郢叩头死罪敢言之。前言船师王皮

……

米。郢诚惶诚恐,叩头叩头死罪死罪,敢言之。

闰月十日乙亥,长沙大守行文事大守丞虞谓临湘: 写移,县知皮受僦当保载,而盛春佝(拘)留皮,又不遣

孝家受取直,更相推移,何?书到,亟处,言,会急疾,如律令。

掾广、卒史昆,书佐喜。(J1③∶3251140)

【释文参考长沙市文物考古研究所: 《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》,《文物》2013年第6期;刘乐贤: 《长沙五一广场出土东汉王皮木牍考述》,《中山大学学报(社会科学版)》2015年第3期;杨小亮: 《关于“王皮木牍”的再讨论》,《出土文献》2020年第4期。杨文指出伏波营军守司马郢不姓朱。】

发掘者指出其中包含两个文档,一是武陵太守属下伏波营军官司马朱郢(应为郢)写给长沙太守府的文书抄件;二是长沙太守府指令临湘县经办上述抄件事宜的正件。这两份文件字体相同,出自同一抄手,是长沙太守府门下掾、卒史、书佐起草,太守丞虞为责任人的文档。

【长沙市文物考古研究所: 《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》,《文物》2013年第6期。】

王皮木牍书写于一块宽大木板的凹处,上下两端凸起。相近的形制还见于东牌楼东汉简牍,邬文玲在发掘报告的基础之上指出这是合檄。

【邬文玲: 《“合檄”试探》,《简帛研究 二○○八》,桂林: 广西师范大学出版社,2010年,第152—173页。】

上引书写府记的牍2经五一广场东汉简牍发掘者的复原,证明也是另一种形制的合檄。

【何佳、黄朴华: 《试探东汉“合檄”简》,长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍选释》,第318页。】

再来看张景碑的第一、二部分,其内容为府记和紧跟着的下行转发文,可以推想其刊刻所依据的简牍形制应当为合檄。若如此,两部分文书原本笔迹相同,是掾赵述负责,由其下属的书佐进行抄写。

【邢义田指出掾负责文书之行政和制作,进行缮写的主要是书佐。参见其著《汉代书佐、文书用语“它如某某”及“建武三年十二月候粟君所责寇恩事”简册档案的构成》,《“中研院”历史语言研究所集刊》第70本第3分,台北:“中研院”历史语言研究所,1999年,收入其著《治国安邦: 法制、行政与军事》,北京: 中华书局,2011年,第507页。】

将张景碑碑文内容和书写材料与同时期简牍文书进行对比,或许可以推进对二者关系的认知。

张景碑第三部分左侧残缺,所刻文书内容虽然无法确定,但同样为官文书的光和四年石表可以提供参考。

【伊强: 《〈光和四年石表〉文字考释及文书构成》,《四川文物》2017年第3期;张莎丽、刘钊: 《东汉“光和四年石表”新校释——以简牍官文书为基础》,《简帛研究 二○二三(春夏卷)》,桂林: 广西师范大学出版社,2023年,第334—351页。】

石表正面所刻文书由三部分组成,即“君教”批件,郡就“君教”文书的执行情况给上级的回复说明,及另一段可能与立石有关的文字,侧面是郡下发给县的下行文书。石表侧面内容为“□子诏书,书到奉行,务□□□□□□□诏书□”,是越雋郡下发给邛都县,要求按前文所提及的庚子诏书的内容执行。张景碑碑文前两部分文书与第三部分文书之间有明显的断层,不是相连的一份文书。

相较于光和四年石表,张景碑少了上行文书部分,而第一部分的府记和第二部分宛县的下行转发文两次要求“毕成,言”,即在工程结束后要向上级回报。省略的上行文书应是完成工程后的回报,包括追鼓贼曹掾向宛县县廷回报,宛县再向南阳郡府回报。所以,第三部分应为南阳郡府收到宛县的回报后,再次下发府记,要求宛县按照郡的指示,免除张景及其子孙的徭役,与光和四年石表侧面内容性质相近。

附记: 本文的撰写得到凌文超、汪桂海二位老师的指教,感谢外审专家提出的十分详细且富有建设性的宝贵意见,谨此一并致谢。

(责任编辑: 姜慧)