通向世界的小作坊

摄影师王士杰的家乡宁波北仑,北面近海处是一片宁波港的港区。每天,无数集装箱从四面八方汇入北仑港,再从北仑港出发,流向世界各地,其中包括来自义乌的集装箱。无论经济景不景气,义乌的货总是照常到来。

2020年春夏,经历过一轮严格的新冠疫情管控后,摄影师对源源不断生产出来的义乌货品产生了好奇,从北仑来到义乌。在水泥粉刷、红砖堆砌的家庭式作坊里,他看到了民间小商品经济的韧性。

小作坊集中在城郊,样貌与市区恢弘大气的商贸城之间隔了几十年:一间老屋,几张台面,几排简易机器就是一个工厂。为了最大限度地利用屋内空间,原本的隔断墙和里屋门被拆掉,站在门口能一眼看到里屋的角落。

这里生产的物品五花八门,大多是廉价的小物件,类似洗漱包、手提袋、塑料垫、派对假发。它们工艺简单,只需要重复的手工劳动,所以只要价钱合适,工厂随时能更改制作的产品。

最初的小作坊是家庭式的,一家人一起做工,生意好了,便扩张成小作坊。同样大小的地方,城郊的房租只有市区的一半。有的小作坊在商贸城或者宾王市场有店面,能直接面向国际市场接触客源;没有门店的作坊主要靠亲友间的人情网络接单。

义乌吸引了大量的外地人到这里“讨生活”。大多数家庭式作坊的成员以外乡人为主,即使是义乌本地人经营的作坊也会雇佣外地打工者。一些外地打工者也更愿意在小作坊做工——在工厂领工资,要仰赖厂里的收益,行情不好的时候,工资就不好拿;碰上急用钱的时候,工厂也难以单独关照到一个人的生活问题。

在新冠疫情防控期间,作坊的工人戴上口罩继续做工,生活不停,手上的活也不能停,一天工作12个小时,能挣上两三百元。这样的忙碌一直持续到过年前,年轻人裹紧大衣,戴上围巾帽子,在透着寒风的砖房里,为寄回家中的钱增加几张数额。

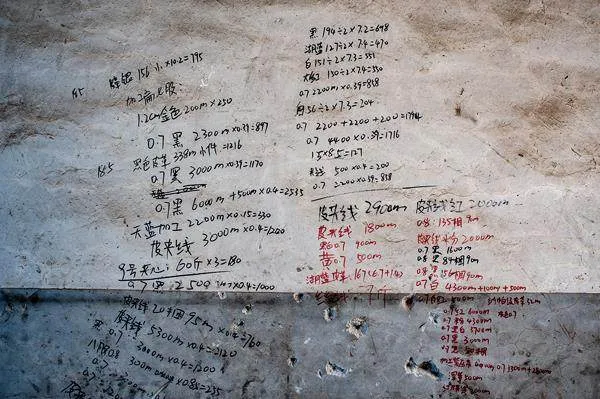

作坊工人的生活单调重复,一天中醒着的时间几乎都在干活。摄影师想和年轻的工人们聊聊天,但他们无暇搭话。他们有着怎样的个性,喜好什么,无从知晓。只有指甲上蓝色的甲片和眼睛上的假睫毛、床罩里挂起的彩灯和明星海报、工位边的墙上涂鸦,掀开了他们内心世界的一角。