银杏走出历史画卷的孤勇者

银杏被称为世界第一活化石、“植物界的大熊猫”,从物种受威胁的等级来看,银杏比大熊猫还要“大熊猫”。根据《世界自然保护红色名录》,银杏属于濒危物种,而大熊猫的受威胁等级已经在2021年从濒危降为易危。那么,为什么大街小巷里还有这么多的银杏树呢?

孑然一身分类系统中的孤勇者

为了弄清植物间的亲缘关系和演化关系,瑞典科学家卡尔·林奈建立了植物分类系统。就像人的户籍一样,植物被划分到不同的界门纲目科属种中,每种植物在分类系统都有一席之地,并且在同一个单元,或多或少有一些亲缘关系近的物种。然而,银杏纲银杏目银杏科银杏属的银杏却是个例外,它独自拥有1纲1目1科1属,是真真正正的孤家寡“银”。举个例子对比一下,月季花为木兰纲蔷薇目蔷薇科蔷薇属植物,在分类系统中,它有多少远亲近邻呢?木兰纲下有56目,月季花所在的蔷薇目是其中之一,蔷薇目涵盖7科,蔷薇科划归在这,蔷薇科又有包含蔷薇属在内的58个属,而蔷薇属下有约100个物种,月季花正是这百分之一。在已经被人类鉴定出的170万个物种里,银杏孑然一身,它曾经的那些亲缘物种,都在2.7亿年以来的无数场浩劫里,退出了历史的舞台。

在距今约2.7亿年的二叠纪世界,地球上的优势植物是蕨类,裸子植物刚刚兴起,银杏和它的同门有了最早的历史足迹。二叠纪末期的生物大灭绝事件是地球历史上最大、最严重的一次,96%的物种在这次事件中惨遭灭绝。随着地球气候由半干热、干热向温湿转变,地球上的植物趋于繁茂,银杏家族顺势兴起。到了中生代侏罗纪,银杏遍布北半球,除了赤道地区,银杏一度扩展到北极点附近,进入了家族史上的黄金时期,彼时称霸地球的恐龙,常常以高大的银杏树叶为食。到了白垩纪晚期,地球气候急剧转冷,银杏类植物逐步转入衰落期。大约500万年前,银杏在北美洲灭绝;260万年前,银杏在欧洲消失;到1.1万年前最后一次冰河时代结束时,银杏仅存在于中国。20世纪初以前,人们一直认为野生银杏已经灭绝,直到在我国西部发现了一处幸存的银杏林,才证明银杏科银杏属还有野生种的存在。据调查,全世界范围内只有在我国东部(浙江天目山为代表)、西南(贵州务川、重庆金佛山为代表)、南部(广东南雄、广西兴安为代表)尚残存少量野生和半野生状态的银杏。可能是这些地区特殊的地形地势,一定程度上阻隔了冰川作用,才使得这些野生银杏树存活到今天。

它们拥有高度相似的基因,这些个体再近亲繁殖,后代基因仍然重复且单一,一旦环境骤变,或者暴发一场针对银杏树的疫病,可能所有的银杏都会因病毒感染而死亡,导致这个种群消失殆尽。

这样我们就可以回答文章开头提出的问题,为什么银杏是国家一级保护植物、濒危植物,还到处可见呢?因为无论是欧洲还是日韩现存的银杏,可能都来自浙江天目山这一支的后代,它们经过人工引种、无性繁殖,先后从我国传播到日韩等东亚国家,再到欧美各国,只是野生银杏的复制品而已。换句话说,它们拥有高度相似的基因,这些个体再近亲繁殖,后代基因仍然重复且单一,一旦环境骤变,或者暴发一场针对银杏树的疫病,可能所有的银杏都会因病毒感染而死亡,导致这个种群消失殆尽。同理,香蕉也随时面临着同样的威胁。

基因强大历尽沧桑的活化石

这些基因差别不大的银杏,对于生物多样性来说没有什么贡献,对于银杏种族繁衍的贡献也因此微乎其微。只有基因多样性较高的野生种群,才能担负起银杏演化的重任。但遗憾的是,我国仅存的野生银杏在遗传多样性方面表现并不好,虽然千百岁的成年古银杏枝繁叶茂,仍然生长旺盛,但周边的幼年银杏却很难在古树遮天蔽日的夹缝中找到生长的资源和空间,所以即使有野生幼苗,也很难存活下来。所以,它们应该被更好地保护起来,并且进行人工育种,保存种质资源。目前,我国已经在这方面做了很多工作。

银杏的基因组非常大,由近100亿个碱基组成,数量是人的3.4倍。银杏有12对染色体,1条银杏染色体的长度平均约为人染色体长度的6倍。这些基因在2亿多年的历史长河中,曾经发生过两次基因加倍事件。也就是说,我们如今看到的银杏叶虽然和2亿多年前的化石里的样子没什么区别,多项证据结合现存野生银杏分布格局却表明,银杏基因仍然在变化,并没有停下进化的脚步,它是生命力足够适应现有环境的活化石。可能正是这些突变的基因让银杏能经得住第四纪冰期、间冰期等各种糟糕环境的影响,仍傲然挺立在我国的银杏避难所里。随着技术的不断发展,说不定哪一天人类就可以拯救银杏了呢。

雌雄异株孕育后代困难多

银杏是裸子植物,没有真正意义上的花,它的“花”叫作球花或孢子叶球,与植物学定义的花相比,缺少花萼和花冠。银杏雌雄异株,雄树的雄球花为葇荑花序状,形似“杨树揦子”,雄蕊疏松地排列在上面,花粉就来自这个结构,雄球花不能结果。雌树的雌球花具有长柄,柄顶端常分出两叉(或多叉),每个叉上包含一个胚珠,只有一个胚珠能够受精发育成种子,也就是我们吃到的银杏果,所以一个果柄上只挂一只银杏果。在球花长出来之前,人们很难确定银杏树的性别。不过,人们在生产和生活中,逐渐摸索出一些区别雌雄的方法来,比如雄树分枝多、主干与分枝的夹角小,雌树分枝少、夹角大,等等,但这些经验并不绝对,最靠谱的还是看它的生殖器官——球花。

银杏的雌雄体在同一时间性成熟,准备传粉受精。古老的化石告诉我们,银杏树是以风为传播媒介的。花粉成熟后,就等着跟风出发,寻找胚珠。与此同时,胚珠的顶端珠孔处生成一个液态球形的传粉滴,专门用来接收花粉。顺利的话,从传粉到种子成熟经历的时间是100天左右。遗憾的是,传粉滴只能存在几天的时间,无论传粉是否成功,它都会逐渐消失。如果雌雄树的距离过远,花粉在路上花费的时间过多,或者赶上其他意外情况,这场结合很可能就会错过。所以说,银杏这种雌雄株同时性成熟的机制不够优秀。与之相比,同样是雌雄异株的杨树,明显更高级些:它的雄花序发育成熟后,花药自然裂开,花粉飞散,进行传粉;雌花开得要晚一些,这样花粉在路上的时间就会从容很多,传粉、受精和孕育种子的效率也高很多。

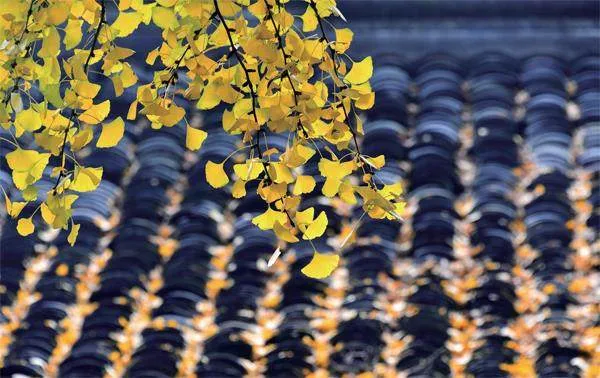

银杏没有果实,白果是它的核果状种子。外种皮肉质,成熟后橙黄色,表面常糊着一层白粉;中种皮骨质,白色;拨开中种皮,里面浅褐色膜质的是内种皮,包着没有受精的胚乳,人们食用的就是这部分。杨万里诗句有言:“深灰浅火略相遭,小苦微甘韵最高。未必鸡头如鸭脚,不妨银杏伴金桃。”鸡头指的是芡实,鸭脚是银杏,金桃是核桃,看来这几种坚果在古时已是常用食品。

几经易名自古至今的不解缘

银杏在历史上几经易名。最早的记载是西汉司马相如的《上林赋》,里面称之为“枰”;晋朝至唐朝,称之为“平仲”;唐代以后因银杏叶似鸭掌,称为鸭脚。宋朝初年,臣民把鸭脚进贡给皇帝,宋帝食后大加赞赏,因其形似杏,种壳白如银,遂赐名“银杏”。“白果”一名始见于元代,后被李时珍收入《本草纲目》后,此名大盛。而得名“公孙树”,则因银杏生长较慢,自然条件下从栽种到成熟需要20年,大量结白果,则要等上三四十年。爷爷小时候种一棵银杏树,到孙子辈才能吃到美味的银杏果。

银杏作为园林植物的重要种类,在选择上也是有门道的。从观叶角度出发,雄株身形更加高大优美,树冠紧凑,发芽早、落叶晚,可供观赏的时间更长,更加适宜作为行道树;如果为了观果,当然只能选择雌株。银杏果在成熟时发出酸爽的味道,对选择者来说,真是爱上它就爱了它的一切。外种皮中的丁酸和庚酸,是人们遇到腐烂的银杏果绕道而行的“罪魁祸首”。除了有臭味,白果的种仁含有氢氰酸和白果酸,毒性很强。食用的时候,加热会降低毒性。自然状态下,这种恶臭和毒性可以防止种子被某些动物吃掉,把营养留给自己,这是植物生存的智慧。银杏能在这个星球上混迹2.7亿年,哪能没有一点自己的“小心机”?