人工智能在辩护律师证据推理中的辅助性应用

黄秋雨

引言

国务院发布的《新一代人工智能发展规划》设定了2020 年至2035 年的人工智能发展目标,其认为人工智能将带来社会发展新机遇,人工智能在司法服务等领域的广泛应用,将极大提高公共服务精准化水平。[1]参见国务院:《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》,载《中华人民共和国国务院公报》2017年第22 期,第7-21 页。最高人民法院在2022 年发布了《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》,继续推动人工智能同司法工作深度融合。[2]参见最高人民法院:《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》,载《人民法院报》2022 年12 月10 日,第4 版。在刑事司法领域垂直人工智能的高速发展下,“人工智能入侵刑事司法”的论断见诸报端。人工智能会对刑事司法领域进行革命性的改造,这将对世界范围内的法律职业共同体造成重大影响。身处不同法系的法律职业共同体对待人工智能的态度各有不同,或仍热情积极地以人工智能技术改造原有法律工作方式,或已发现人工智能的运用存在伦理困境、技术偏倚的问题而转向审慎对待。[3]有学者归纳了人工智能研究和规制的三种模式,分别是发展优位的中国模式、严格监管的欧盟模式和渐进规制的美国模式。参见李训虎:《刑事司法人工智能的包容性规制》,载《中国社会科学》2021 年第2 期,第43 页。

既有学术研究更关注法官的人工智能化,对人工智能替代法官裁判的可能路径、潜在风险等进行了详细研究,形成了“人工智能难以取代法官但能辅助裁判”的基本共识。[4]有关法官人工智能化的研究参见吴习彧:《裁判人工智能化的实践需求及其中国式任务》,载《东方法学》2018 年第2 期,第110-117 页;左卫民:《AI 法官的时代会到来吗——基于中外司法人工智能的对比与展望》,载《政法论坛》2021 年第5 期,第3-13 页;雷磊:《司法人工智能能否实现司法公正?》,载《政法论丛》2022 年第4 期,第72-82 页。既有研究并不关注辩护律师人工智能化的可能性,这也导致学界更侧重从宏观层面进行研究,还未关注到在辩护律师的证据推理环节应用人工智能的问题。[5]研究辩护律师人工智能化的研究较少,代表性的研究更倾向从人工智能对律师行业产生的影响角度切入并进行宏观论述,可参见李奋飞、朱梦妮:《大数据时代的智慧辩护》,载《浙江工商大学学报》2018 年第3 期,第22-33 页;杨立民:《律师职业人工智能化的限度及其影响》,载《深圳大学学报(人文社会科学版)》2018 年第2期,第82-90 页。在刑事诉讼所对应的法律职业共同体中,辩护律师在公控审方拥有强大人工智能技术之时却缺乏相应的抗衡能力,其应以人工智能融合辩护作为未来发展目标。

我国学者最早于1995 年研究了西方法学中的法律推理,[6]参见王鸿貌:《论当代西方法学中的法律推理》,载《法律科学(西北政法学院学报)》1995 年第5 期,第92-96 页。不久之后就有学者开创性地将人工智能结合法律推理进行了研究,初步阐释了人工智能模拟法律解释、适用启发性程序以及自然语言模拟会遇到的困难。[7]参见张保生:《人工智能法律系统的法理学思考》,载《法学评论》2001 年第5 期,第11-21 页。相较于法律推理,证据推理引起法学界重视的时间较晚。不过,证据推理在计算机领域首次出现后,法学界很快也开始在研究法律推理的过程中发现了证据推理的重要性,[8]参见雷小政:《刑事诉讼法律推理的方法论基础》,载《中国刑事法杂志》2008 年第5 期,第58-65 页。学者后续也强调了司法证明中证据推理的重要性、证据推理模式的转型以及证据推理中的价值判断,[9]参见封利强:《司法证明机理:一个亟待开拓的研究领域》,载《法学研究》2012 年第2 期,第143-162页;陈林林:《证据推理中的价值判断》,载《浙江社会科学》2019 年第8 期,第48-54 页。新近研究则将逻辑学、概率学等知识同人工智能的证据推理相结合,对推理的方法和困境进行了初步探究。[10]参见杜文静:《法律证据事实的逻辑方法探析》,载《逻辑学研究》2022 年第1 期,第65-81 页;杜文静:《法律证据推理的人工智能建模路径》,载《山东社会科学》2021 年第5 期,第166-174 页;熊晓彪:《概率推理:实现审判智能决策的结构化进路》,载《中外法学》2022 年第5 期,第1278-1298 页。

在法律推理的重心逐渐转向证据推理的过程中,辩护律师所进行的证据推理将是实现有效辩护的关键。控辩失衡的问题不一定要靠科技解决,但科技的发展和应用确实能够补充律师的法律智慧,帮助其更好地生成辩护策略。[11]参见邱昭继:《人工智能、法律解析与未来法律实践》,载《政法论丛》2022 年第4 期,第83-93 页。将人工智能运用于辩护律师的证据推理具备一定的可能性,同时也面临着挑战。由此,本文将反思人工智能之于辩护工作的意义,思考如何实现辩护律师证据推理的人工智能化,辅助提升刑事辩护的力量,使辩护律师更加有效地维护犯罪嫌疑人、被告人之利益,为人工智能融入刑事司法治理提供理论支持和技术供给,助推刑事诉讼现代化进程中辩护权的转型升级,更好地实现并维护好科技司法时代下的数字正义。

一、问题的提出

法律推理可分为事实认定与法律适用两个阶段,有关法律推理的研究卷帙浩繁,其中法律适用阶段得到了更多的关注,而事实认定尤其是其中的证据推理却未引起足够的重视。[12]参见[英]威廉·特文宁:《证据:跨学科的科目》,王进喜译,载何家弘主编:《证据学论坛》(第13 卷),法律出版社2007 年版,第277 页。另见张保生:《法律推理的理论与方法》,中国政法大学出版社2000 年版,第169页。事实认定不等于证据推理,事实认定由证据调查、证据推理和证据决策构成,此为2022 年5 月24 日张保生教授于西藏民族大学“比较法视野下的诉讼与证据”系列讲座所作的“证据分析的进路”主题发言中提出的观点。同时,针对证据推理的研究缺乏对推理主体的考察,辩护律师作为推理主体的研究更是鲜少有人问津。在刑事诉讼中,辩护律师往往比事实认定者更早接触到证据,更主动地根据既有证据建构出有利于被告方的案件理论(the theory of the case)[13]案件理论是指案件中各请求方当事人所讲述的案情版本,通常是一个具体的事件版本,包含实体法所要求的要件。由于持方和立场的不同,在刑事案件中可分为控方理论和辩方理论。See Andrew Palmer,Proof and the Preparation of Trials, Law Book Co.,2003,Ch.5.,更为直接地参与事实调查及辩论环节。律师在对抗式庭审中堪称证据推理的主角,而在我国的抗辩式诉讼构造下,情况则有所变化。刑事诉讼制度变革意图基本有赖于立法者理性建构的假设前提,立法者意图实现“以审判为中心”“庭审实质化”以及“控辩平等”,并希望立法思路的理想主义情怀弥漫至刑事司法实践中,但是其美好理想并未成为现实。[14]参见郭松:《试点改革与刑事诉讼制度发展》,法律出版社2018 年版,第31 页。另见左卫民:《刑事诉讼中的“人”:一种主体性研究》,载《中国法学》2021 年第5 期,第91 页。在应然状态下,法官与检察官对被告有利及不利的事项应予以同等注意,在实然层面,这一同等注意义务往往无法得到履行,法官与检察官更关注对被告不利的事项。[15]有学者将法官同检察官的合作超过其应有的限度而致使双方的独立地位趋向统一的情况概括为“盟友效应”(Schulterschlusseffekt).Vgl.Bernd Schünemann,Wohin treibt der deutsche Strafprozess?,Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 114 (2002),S.1-62 ff.辩护人的功能由此显现,即促使国家机关对有利于被告的方面实践其应然义务,并努力动摇国家机关所掌握的不利于被告之事项,以保证无罪推定原则在个案中的实现。[16]参见林钰雄:《刑事诉讼法》(上册),新学林出版股份有限公司2017 年版,第211 页。中国刑事诉讼活动的实然状态反映出抗衡国家机关的辩护力量往往处于缺位或弱势状态,辩护律师往往在证据推理中难以发挥其应有的作用,或是无加辨别地刻板重复“请求法院从轻或减轻被告人刑罚”以及“案件事实清楚、证据确实充分”的辩护词,忽略有利于被告人的证据,[17]曾有律师在一年内承接了30 余起死刑法律援助案件,在这30 余起案件中,该律师的辩护意见具有同质化的特点,“事实清楚,证据确实充分,定性准确,量刑适当,建议维持原判”的辩护意见大量充斥于其所承办的死刑案件中。在相当数量的死刑案件中,辩护人对于关键但基础的证据问题均未予以合理注意。参见朱明勇律师于2020年4 月1 日小包公法律大讲坛《死刑的有效辩护系列:破解生死的密码——从会见开始》上的发言。无法很好地构建辩方的案件理论,抑或是无法对控方案件理论作出精准的对抗性回应。与此同时,在法检工作充分迎合大数据和人工智能时代的发展潮流,开始不断在审判工作、检察工作中应用新技术时,犯罪嫌疑人、被告人的辩护权仍停滞在原来并不平等的起跑线上,并由此导致刑事诉讼构造中控辩关系的进一步失衡。

人工智能初涉法律场域之时,非专业的法律人士往往只能基于感性认识对“人工智能好还是不好”作出单纯的站边回应,而无法深入问题核心。[18]参见[美]梅拉妮·米歇尔:《AI3.0:思考人类的指南》,王飞跃等译,四川科学技术出版社2021 年版,序。而随着人工智能研究全面铺开,在刑事司法领域揭开人工智能神秘面纱之时,在逐步弥合法律和科技之间的信息鸿沟之时,人工智能应用场景下的细节得到了进一步探索。在人工智能时代下的刑事诉讼中,我国人工智能的应用可分为智能辅助决策应用系统、智能辅助支持系统、案件管理应用系统以及诉讼服务应用系统这四个系统,而这些应用大部分仍处于“弱人工智能应用”阶段,还未深入证据推理的核心。在刑事司法场域人工智能新一轮革命蓄势待发之时,我们应该再将目光转回刑事诉讼中的证据推理,关注证据推理中的主体性因素。通过深度学习、大数据和算法计算,人工智能能够复原特定领域下的人类理性,并由于设计者、使用者的角色分化,推理主体的社会性被传导至机器之中,人工智能能否实现辩护律师的证据推理?相较于人类辩护律师的证据推理,人工智能进行证据推理会有哪些优势,又面临哪些困境?其应如何对困境作出回应,从而实现辩护律师证据推理环节的人工智能化?证据推理人工智能化会带来哪些风险,我们又应如何面对?本文将尝试对以上问题进行探索和回应。

二、人工智能辅助辩护律师进行证据推理的可能性

从理论上说,辩护律师传统的证据推理过程可分为“立-驳-立”三阶段,各阶段涉及的信息输入、分析及输出可被核心方法为深度学习的人工智能模仿。从实务上说,自上世纪以来,刑事司法人工智能的应用性研究成果层出不穷,借助科技力量辅助实现证据推理,可帮助其进行职业转型。从社会需求和阻力上说,将人工智能应用于辩护律师的证据推理后能更好地在数量上保障犯罪嫌疑人、被告人有律师帮助,在质量上提升辩护能力和精准度;基于辩护律师的利益偏向性,将人工智能应用于辩护律师的证据推理仅会受到有限阻力。由此,人工智能辅助辩护律师进行证据推理具备可能性。

(一)证据推理的可模仿性

辩护律师的证据推理是指辩护律师分析并运用证据构建辩方案件理论的推理过程。辩护律师进行证据推理,首先要在具备专业知识的基础上,通过阅卷和会见当事人获取案件信息,了解控方的案件理论,发现、提取和分析与犯罪构成要件相对应的证据。其次,针对控方理论(prosecution’s theory)所依据的证据,结合从阅卷与会见中获取的其他案件信息,分析不利于和有利于被追诉人的证据,根据证据规则剔除以非法方式获得的证据,删除基于不具备确实、充分的证据所构建的控方事实,构建有利于被追诉人利益的辩方事实版本,必要时补充证据,形成辩方理论(defense’s theory)。可以发现,辩护律师的证据推理实际上包含“立-驳-立”两个阶段,具有内在的逻辑,流程感较为明显,即先建立起对控方理论的理解,深析其证据推理逻辑,再针对性地对控方的证据推理进行反驳,以筛选、补充后的证据进行推理,建立起辩方理论。

统称为深度学习的人工智能方法已经成了主流的人工智能范式,而其可通过深度学习,利用数据、算法、模型模仿辩护律师证据推理的过程。首先,其能够快速了解所有的法律法规,通过自然语言处理等技术获得案件信息来源,将控方指控的逻辑与证据、法律规定相对应。从效率上说,律师人工阅卷需要耗费大量的人力、物力,而人工智能阅卷和提取证据的速度远高于人类辩护律师的阅卷信息处理速度,并能够帮助辩护律师快速调取证据档案,避免遗漏细节。而反驳控方证据推理逻辑则需充分把握规则、判例等,人工智能可以针对前一阶段中获取的信息与现有规则进行精密比对,分析并提示现有证据是否足以支撑法律所要求具备的犯罪构成要件、是否有证据被排除的可能性。在完成前两阶段的工作后,人工智能可以协助辩护律师了解类案的辩方证据推理逻辑,结合本案具体情况,提取出有利于被追诉人的证据链条,确定辩方证据推理逻辑和辩方理论。需注意,辩护律师的证据推理虽然有可能被人工智能所模仿,但基于现有人工智能的数据来源有滞后性,人工智能更适宜辅助辩护律师进行证据推理。利用人工智能进行证据推理曾受到来自实务界和理论界的质疑,认为事实认定过程并非机械的流程,而是充满价值判断和选择过程,[19]参见李训虎:《刑事司法人工智能的包容性规制》,载《中国社会科学》2021 年第2 期,第50 页。现有技术难以实现这一推理过程。但是,与时俱进的研究成果预示着理论期待成为实际运用的可能性。

(二)与时俱进的研究成果

1970 年,布坎南(Bruce G.Buchanan)与黑德里克(Thomas E.Headrick)最先对法律推理与人工智能开展了学术研究。[20]See Buchanan &Headrick,Some Speculation About Artificial Intelligence and Legal Reasoning,23 Stanford Law Review 40,40-62 (1970).国外的学者和律师群体最先对研制“法律诊断系统”以及律师系统提出了设想并进行了广泛的应用实践,人工智能证据推理的论证方法随机被提出。[21]See Buchanan &Headrick,Some Speculation About Artificial Intelligence and Legal Reasoning,23 Stanford Law Review 40,40-62 (1970);Chris Chambers Goodman, AI/Esq.: Impacts of Artificial Intelligence in Lawyer-Client Relationships,72 Oklahoma Law Review 149,149-154 (2019);Lutomski,L.S.,“The Design of an Attorney’s Statistical Consultant”, in Proceedings of the Second International Conference of Artificial Intelligence and Law,ACM Press,2019,p.224-233.1979 年,科学家钱学森提出了建设法治系统工程的建议。[22]参见钱学森等:《论系统工程》(新世纪版),上海交通大学出版社2007 年版,第207-215 页。自20 世纪80 年代始,我国学界正式开始对法律专家系统进行研究,[23]参见钱学森:《论法治系统工程的任务与方法》,载《科技管理研究》1981 年第4 期,第35 页。值得注意的是,学界主要是针对刑事案件展开了研究。1986 年,华东政法学院和上海社科院法学研究所的专家对量刑综合平衡与电脑辅助量刑专家系统进行了研究,并初步研制出全国第一个盗窃罪电脑辅助量刑专家系统。随后,湖南大学也研制出了贪污罪量刑模型。[24]参见苏惠渔、张国全、史建三:《未来的“电脑法官”——电脑辅助量刑专家系统论》,载《中国法学》1988年第4 期,第92-93 页。1993 年,武汉大学赵廷光教授研发了实用刑法专家系统,其可对刑事个案进行推理判断。[25]参见赵廷光等:《实用刑法专家系统用户手册》,北京新概念软件研究所1993 年版,第344-349 页。转引自张保生:《证据法的理念》,法律出版社2021 年版,第101 页;另见赵廷光:《论“电脑量刑”的基本原理》,载《湖北警官学院学报》2007 年第2 期,第8 页。对于辩护律师来说,以电子卷宗归档、会见OCR 应用等技术为主的“弱人工智能”已经提升了重复性工作的效率,而根据案件大数据可对证据进行智能校验、进行案件证据推理、分析案件的信息的“强人工智能”将为其工作模式带来新的革命。

湖南真泽律师事务所推出了“刑期预测系统”,各类如深圳领络科技有限公司的“互联网+法律”服务平台融合AI 技术,也相继推出了“云端律所”等产品,创造了“理脉”“牛法网”“法狗狗”等法律AI 技术系统。2022 年底横空出世的ChatGPT 人工智能对话机器人可以说明特定罪名的构成要件,并针对输入的案情与证据列明辩护观点、写出辩护词并提出控方可能会用以指控的证据,其在言语交互、逻辑连贯性方面比既往的AI 工具都有了长足的进步。2023 年3 月,由美国律师团队研发的CoCounsel 人工智能法律助理已经可以在3 分钟内分析、归纳美国调查委员会845 页报告中可能被用以指控前总统唐纳德·特朗普妨碍官方程序、共谋虚假陈述等犯罪的证据,指出指控逻辑的证据不足之处,并标注有助于其脱罪的证据。

(三)社会需求与微弱阻力

帕克教授提炼出了刑事诉讼的两种模式,在追求效率、刑事诉讼过程行政化的犯罪控制模式中,辩护律师仅是一种奢侈品,其可有可无,甚至只有在极少部分的案件中,辩护律师才成为一种“可以忍受的存在”。与之相反的是,在强调对抗性、以裁判为中心的正当程序模式中,辩护律师自始至终均是关键角色。[26]参见[美]赫伯特·L·帕克:《刑事诉讼的两种模式》,梁根林译,载[美]虞平、郭志媛编译:《争鸣与思辨:刑事诉讼模式经典论文选译》,北京大学出版社2013 年版,第45 页。在中国的刑事诉讼实践中,似乎辩护律师已经成为了一种推进“诉讼流水线”更为顺利运行的附庸,其通过证据推理等途径“动摇国家机关所掌握的不利于被告之事项”的能力总被选择性地忽略,“跨栏比赛”中最重要的障碍一开始就被清出赛道。[27]参见[美]赫伯特·L·帕克:《刑事诉讼的两种模式》,梁根林译,载[美]虞平、郭志媛编译:《争鸣与思辨:刑事诉讼模式经典论文选译》,北京大学出版社2013 年版,第12 页。帕克将正当程序比喻为跨栏比赛,法律为国家打击犯罪设定了障碍。在2017 年前,我国刑事辩护律师参与率仅维持在30%左右。[28]参见刘子阳:《刑辩律师全覆盖 实现质变尚需克难》,载《法制日报》2019 年1 月28 日,第7 版。自2017 年开始,为改善犯罪嫌疑人、被告人辩护权难以得到保障以及辩护律师资源稀缺的问题,司法部与最高人民法院部署开展了刑事案件律师辩护全覆盖的试点工作。截至2021 年,全国刑事案件律师辩护率有了大幅度的提升,在数值上达到了66%,[29]参见蔡长春、张晨:《深入学习贯彻习近平法治思想 奋力谱写律师事业发展新篇章》,载《法治日报》2021年10 月11 日,第1 版。但从微观层面看,数值的大幅度提升并没有让具体案件中的辩护质量得到同步提升,仍有大量犯罪嫌疑人、被告人的辩护权尚未得到保障,其自身又不具备针对证据进行推理的能力,指派的法律援助律师也存在敷衍了事,在庭审中进行“配合性表演”[30]参见李奋飞:《论“表演性辩护”——中国律师法庭辩护功能的异化及其矫正》,载《政法论坛》2015 年第2 期,第78-80 页。的情况,同时不同区域的辩护律师辩护水平差异大,完全遵从控方所指控的案件事实,不对控方指控事实中的证据推理逻辑断裂点进行对抗,不积极寻找新的有利于被告人的量刑证据,难以达到有效辩护的效果。在公检法不断实现侦查高科技化、检察高科技化以及审判高科技化的同时,控辩双方难以实现平等武装。对刑事案件律师辩护全覆盖以及有效辩护的追求呈现出刑事司法“既要又要”的特点,既要数量,又要质量,而人工智能应用于证据推理能够很大程度缓解当前辩护律师数量满足不了刑事诉讼需要的问题,而在辩护质量上,依托大数据对比等技术,人工智能可以迅速根据案卷信息找到证言矛盾点、材料瑕疵等,减少了人力资源损耗,这一探索可以增加辩方的对抗力量。

作为无利害关系第三方,司法被赋予了“无偏倚性”的认同假设,[31]参见陈洪杰:《司法认同的期望象征:反思“无偏倚性”程序策略》,载《中外法学》2022 年第3 期,第747 页。而人工智能法官的“算法黑箱”问题与这一假设背道而驰,算法无法保证法官中立性的问题使得人工智能在裁判中的应用受到了颇多阻力。[32]参见谢澍:《人工智能如何“无偏见”地助力刑事司法——由“证据指引”转向“证明辅助”》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2020 年第5 期,第110 页。但是,对于辩护律师来说,辩方理论具有倾向性,证据推理也可具有偏向性,其所对应的证据推理算法也可具有偏向性,可以通过既有证据或新证据构建出有利于被告人的案件理论。审判的实质是哪一方案件理论更为真实的竞赛。[33]See Thomas A.Mauet,Trial Techniques,Aspen Publishers,2010,p.12.案件理论说明了诉讼各方在法庭中所出示的“事实”并非真正的事实,而是根据证据构建出来的己方事实版本。即便人工智能有偏向性,其在辅助辩护律师进行证据推理也不会实质上危及司法裁判的公正性,反而有助于实现人工智能时代下形式上的控辩平等,这一尝试并不会受到与排斥人工智能法官相同的阻力。

三、辩护律师应用人工智能进行证据推理的困境

保证犯罪嫌疑人、被告人得到辩护帮助只是一项基本要求,辩护律师如何与犯罪嫌疑人、被告人进行良好沟通,如何与控方进行良性互动,在庭审中如何表现才是律师与犯罪嫌疑人、被告人之关系的重要方面。[34]See Chris Chambers Goodman,AI/Esq.: Impacts of Artificial Intelligence in Lawyer-Client Relationships,72 Oklahoma Law Review 169 (2019).人工智能如何构建好辩方的案件理论,如何表达好己方的案件理论以及如何对抗好控方的案件理论是其证据推理中的重点,而人工智能将在辩方证据推理的过程中遭遇阅卷与会见中的信息输入限制、抗辩式诉讼中的信息权衡困境难题以及规则查取用中的信息输出窘境。

(一)阅卷与会见中的信息输入

辩护律师构建辩方案件理论的基础是案件信息,人工智能辅助辩护律师进行证据推理、构建辩方理论依托于案件信息的输入,提取并转化证据信息是进行证据推理的必要条件。[35]参见卓翔、崔世群:《论人工智能在证据推理中的辅助性定位》,载《治理研究》2023 年第1 期,第145页。相较于事实认定者,对于辩护律师来说,阅卷与会见是最主要的信息来源。人工智能依托大数据可以存储案卷的大量数据和细节,但对其而言,理解卷宗和会见中的信息并非易事。人工智能机器对其数据库中被置入答案的提问对答如流,但其无法将既有答案中的单独字符块排成别的样式以回答其未准备过的问题,张钹院士也曾根据索菲亚机器人对准备和未准备问题的不同回答状态,提出目前的问答系统并非真正的人工智能。[36]参见王辉:《人工智能,从过去到未来——记中国科学院院士、清华大学人工智能研究院名誉院长张钹》,载《科学中国人》2021 年第25 期,第16 页。在辅助阅卷和会见中,人工智能主要利用的技术为自然语言处理技术(NLP),自然语言处理技术对于实现人工智能同文本进行交流(如刑事案卷)、与人类进行口语语言交流(如会见犯罪嫌疑人、被告人)具有重要作用。[37]See Michael Legg &Felicity Bell,Artificial Intelligence and the Legal Profession: Becoming the AI-Enhanced Lawyer,38 University of Tasmania Law Review 41 (2019).以会见为例,自然语言处理技术首先要将会见目的定位于通过会见了解案情,并形成初步的辩护意见。其次,人工智能要与犯罪嫌疑人、被告人进行多轮对案情以及相关信息的沟通,其主要形式为人工智能针对案情主动发问,犯罪嫌疑人、被告人予以回答,人工智能根据相关程度、详细程度对回答中的细节部分进行追问,犯罪嫌疑人、被告人再针对追问部分进行回答。最后,根据多轮人机沟通的结果,形成会见笔录,并根据案情关键点进行证据提取,有助于梳理出初步的辩护思路。在计算机内部运行条件语句并非难事,但对于不具有专业的法律知识或者对证据并无概念的普通人来说,其陈述很容易成为天马行空的叙事,混杂大量无关信息噪点,人工智能难以对犯罪嫌疑人、被告人的陈述准确划分“无关信息”“有关信息”以及“关键信息”。“法狗狗”人工智能的宣传中提及其能够实现自然语言处理、机器人流程自动化等功能,但其目前应用的Logic Q 智能对话系统仍只能对咨询者的单句提问做出回应,所作的联想提问情境也较为局限,更无法结合联系自然语言所形成的上下文提供法律咨询服务。

(二)抗辩式诉讼中的信息权衡

有律师认为,在复杂案件中,大数据可以加强辩护说理的论证,通过参考类案可以提供出罪证据、轻罪证据的案件理论思路。[38]参见祁建建:《“现代科技在刑事诉讼中的运用与律师辩护”研讨会综述》,载《中国司法》2018 年第7 期,第32 页。有律师在被告因职务犯罪一审被判死缓后,运用大数据收集对比了300 件以上的同类案例判决书,就犯罪数额、犯罪情节等因素构建该案的轻罪辩护思路,成功获得二审减轻改判。但在实践中,人工智能所被喂养的数据往往并不全面,基于数据垄断、数据壁垒等问题,人工智能的研发者无法像公检法机关一样拥有海量的案例数据库和强大算法、算力的支持,辩护数据库的数据支撑力非常弱。[39]参见裴炜:《个人信息大数据与刑事正当程序的冲突及其调和》,载《法学研究》2018 年第2 期,第52-54页。例如,上海的“206”智能辅助办案系统拥有一套“6 环节式”的证据模型,其根据设定算法和大数据自动进行证据审查,并对案情进行分析,进行三段论的推演,而这种证据模型主要服务于检方和事实认定者。[40]参见熊秋红:《人工智能在刑事证明中的应用》,载《当代法学》2020 年第3 期,第82 页。实务中将这种证据模型进一步细化,被称为“7 环13 段”证据模型。人工智能的应用呈现出“数据驱动”的特点,其理论预设在于以海量数据,通过科学算法,从而确保结果公正。[41]参见聂友伦:《人工智能司法的三重矛盾》,载《浙江工商大学学报》2022 年第2 期,第66-67 页。聂友伦将此种理论预设仅设定在人工智能司法范围内,但实际上“数据—算法—结果”的理论假设存在于所有人工智能的应用场景中。根据香农信息论,信息是确定性的增加。虽然海量的信息思维判断提供了数据基础,但也有可能会暂时增加不确定性。随着数据的数量增加和判断路径不断修正并趋于稳定与强大,信息量将与人工智能的判断准确性呈正相关关系。控辩双方的技术差异导致了人工智能用于比对的案件数据库达不到充分联系个案的要求,控方理论往往比辩方的案件理论更为可信。

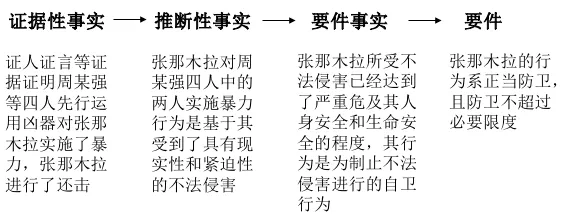

以张那木拉正当防卫案为例,控方指控张那木拉犯有故意伤害罪的案件理论与辩方辩护张那木拉系正当防卫的案件理论并不相同。在张那木拉正当防卫案中,周某因对张那木拉不满而纠集陈某等三人,携带砍刀至张那木拉处,意图教训张那木拉。周某等四人中两人各持一把砍刀,另外一人持铁制农具进入张那木拉住处,并拖拽其出屋,后周某与陈某见张那木拉不愿意出屋,即用砍刀砍向张那木拉后脑勺,张那木拉为保护自我,抓一把尖刀捅刺陈某胸部,期间四人中的一人持铁锨击打张那木拉后脑勺。后张那木拉发现其兄张某还在与四人中的一人厮打,遂拿起铁锨将周某打入鱼塘,后者爬上岸后,张那木拉再次将其打落,致周某左尺骨近段粉碎性骨折。陈某被送往医院后,因单刃锐器刺破心脏而死亡。[42]天津市第一中级人民法院(2018)津01 刑终326 号刑事判决书。该案件为张那木拉正当防卫案,系最高人民法院指导案例144 号。一审被告人张那木拉被判犯有故意伤害罪,二审认为张那木拉行为系正当防卫行为,不构成犯罪,但认为张那木拉正当防卫过当。其中控方指控张那木拉犯有故意伤害罪的案件理论如图一。[43]张那木拉正当防卫案的二审中,控方提出“原审判定张那木拉构成故意伤害罪定罪准确,但是未认定张那木拉系防卫过当有误”

抗辩式诉讼之核心在于寻找构成控方理论的关键证据,从而对应构造出辩方的案件理论。在本案中,辩护方要进行辩护需要着重说明张那木拉的行为系为免受正在进行的不法侵害而采取的制止不法侵害的行为,具有正当性,属于正当防卫,并着重说明正当防卫并未超过合法限度,辩方理论如图二。张那木拉导致一死一伤结果的前提是其先行受到了周某等四人的不法侵害,力量对比上张那木拉明显弱于周某四人的合力,工具对比上周某等四人各持有具有强大杀伤力的工具,而张那木拉既没有思想准备也无工具准备,在自身安全受到严重威胁并处于高度危险之中,其所面临的不法侵害具有现实性、紧迫性。而当辩方理论的构建主体由人工智能担任时,对于“是否构成正当防卫”和“正当防卫是否过限”这两个关键要素进行判断和论证,需要对控方“被告人构成故意伤害罪”或者“被告人行为系正当防卫但超过必要限度”的案件理论进行对抗性的证明。在上海206“刑事案件智能辅助办案系统”的应用中,控方可以通过其实现证据补足,尽可能避免了案件中证明的断裂,及时缝合证据瑕疵处,往往使得控方的案件理论难有可突破点,人工智能难以进行针对性的对抗。

图二 辩方理论:张那木拉之行为构成不过限的正当防卫

(三)规则查取用中的信息输出

人工智能被认为能够充分胜任法律适用上的形式推理,但对于证据规则的形式推理来讲,人工智能也可能遭遇大量困难。人工智能要建立自洽的证据辩护策略,首先应考虑证据相关性、可采性的规定。相关性是一种逻辑上的证明力,其包含证明性和实质性两要素。[44]参见张保生主编:《证据法学》(第3 版),中国政法大学出版社2018 年版,第14 页。根据美国联邦证据规则401的规定,需要判断证据对于待证事实有无证明作用,是否具有使一个事实更可能或者更不可能的任何趋向性(any tendency)。此外,从实质性上来说,证据必须是使得要件事实更可能或者更不可能。国内学者将证据定义为“用于证明案件事实的载体”或“证据是与待证事实相关,用于证明当事人所主张事实之存在可能性的信息”[45]参见陈瑞华:《刑事证据法》,北京大学出版社2021 年版;第95 页。张保生主编:《证据法学》(第3 版),中国政法大学出版社2018 年版,第11 页。,均关注到了证据与事实之间的关系。在刑事案件中,可采性一般关涉证据排除规则。在查找规则中,人工智能需要重点关注立法排除,如非法证据规则、最佳证据规则等。在选取和运用规则的过程中,兼顾事实认定者对于相关证据的自由裁量排除,并相应作出调整。人工智能的算法首先需要对于证据规则中具体的语词内涵作出判断,联系在阅卷与会见中获取的信息,综合进行考量,并对于控方案件理论进行针对性回应,形成辩方案件理论。这种规则的查取用看似同事实认定者的规则适用无二致,但实际上人工智能对于证据规则以及证据信息的提取的要求更高,其判断某一证据是否符合法律规定的同时,还需要了解这一证据是否有利于辩方理论的构建和输出,是否能够对抗控方理论中的阿喀琉斯之踵。人工智能进行规则“查—取—用”的过程是前后连贯、紧密联系的,每一阶段都在阶段内部先执行条件语句,而前一阶段的条件语句结果会成为下一阶段的初始设定值,在所有的“查—取—用”流程结束后,与控方理论形成对抗的辩方理论即形成。这种连贯的过程对于系统的准确性要求极高,一旦某一环节出现缺陷或者漏洞,则整个证据推理将陷入僵局。

四、利用人工智能辅助辩护律师证据推理的进路

有关“人工智能法官”的学术研究基本认为人工智能研究并不意图否定法官的主体地位,进一步来说,人工智能也并不意图代替人类的主体地位,其初衷仍在于依靠技术解放人类劳动,代替人类进行简单重复性的工作。辩护律师不会被人工智能取代,证据推理的人工智能化主要是在简单案件中尽可能地减轻辩护律师的压力。[46]大部分的学者对于人工智能在刑事诉讼中的运用基本持“人工智能仅仅可作为辅助工具”的观点,参见卫晨曙:《刑事审判人工智能的权力逻辑》,载《西安交通大学学报(社会科学版)》2021 年第3 期,第141-142 页,该作者认为刑事审判方面人工智能可以在证据审查、精准量刑、类案推送等方面起到辅助作用;又见纵博:《人工智能在刑事证据判断中的运用问题探析》,载《法律科学(西北政法大学学报)》,2019 年第1 期,第62-66 页,作者认为人工智能在刑事证据判断中应遵循辅助性原则、有限性原则;又见熊秋红:《人工智能在刑事证明中的应用》,载《当代法学》2020 年第3 期,第75-86 页,作者以国内外人工智能适用情况说明实务中人工智能的辅助性质。人工智能要实现证据推理应通过可驳斥性推理模型实现智能推理的方法转型,并在人工智能的目标上,破除原有“实现功能模拟”的自我限制,尝试设定有限利益偏向的算法设定。

(一)实现智能推理的方法转型

在推理过程中使用逻辑的方法或者形式使得人们对确定性和安全感的心理需求得到满足。[47][美]奥利弗·温德尔·霍姆斯:《法律的道路》,李俊晔译,中国法制出版社2018 年版,第37 页。在人工智能实现证据推理的过程中,其重点在于将证据推理形式化,构建出能够用机器语言表达,为机器智能所理解的证据推理模型。有学者认为,人工智能进行证据推理可以借鉴威格摩尔图示法。[48]参见张保生:《人工智能法律系统:两个难题和一个悖论》,载《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》2018 年第6 期,第34 页。虽然威格摩尔图示法符合人工智能简化、精确的代码思维,可为人工智能证据推理系统提供建设思路上的帮助,但要充分解决人工智能实现证据推理的难题,图示法仍力有未逮。

威格摩尔图示法设定了8种图形符号的复杂符号系统以代表不同类型的证据,并利用5种以上的不同图形符号表示对相关证据可信性的判断以及证明关系,因此,即使是证据较为简单、证据关系不那么复杂的案件也可能会呈现出复杂的图示结果。而特文宁教授以及舒姆教授等对威格摩尔图示法的改良,[49]See William Twining &René Weis,Reconstructing the Truth about the past,in Edith Thompson,William Twining and Iain Hampsher-monk(ed.),Evidence and inference in history and law: interdisciplinary dialogues,Northwestern University Press,2003,p.69.虽在一定程度上使得原本高高在上的图示法略微显得有些平易近人,但改良后的图示法仍容易让使用者在漫长的操作步骤以及划分关系与符号中迷失重点,陷入证据推理形式主义的窠臼。从对图示法的适用来说,目前法学界学者,甚至大多数证据法学者也并不了解威格摩尔图示法,不熟悉图示法的操作规程,而图示法的运用要求人工智能系统的设计开发团队能够同时拥有对于图示法熟练的应用能力以及代码对于图示法的计算机语言转换能力,更是难上加难。

在清华大学智能法治研究院针对民间借贷案件复杂债权关系分析和借贷事实辅助认定技术研究中,其所研发的“民间借贷智能化辅助系统”针对借贷事实的构建是通过标注既有案件中的关键词实现的,通过“点状”的案件标签实现对案件进行“画像”。诚然,案件标签可以最大限度地提取有用信息,并予以清晰、简单地展现出来,避免噪音对推理过程的干扰,但是人工智能无法遍历所有的数据,标注关键词的方法可以帮助人工智能判断案件事实的关键点,但“点状”标注并不是证据推理的全部,人工智能所被喂养的数据较变动不居的现实情况来说也具有滞后性。

由此,以演绎逻辑为基础的证据推理方法难以满足司法实践对证据推理的需要。有学者基于非形式论证理论归纳出“基于论证的可驳斥性推理”之概念,在可驳斥性推理中,基于论证的论辩逻辑,可以在评估各方案件理论的基础上形成可以证立的结论,既可以保证人工智能的证据推理过程不淹没于大量的流程与符号语言中,又不会局限于闭合的证据集,且符合人工智能深度学习特征,可以动态调整证据推理策略和案件理论的版本。[50]参见陈坤:《基于可驳斥性逻辑的法律推理研究》,中国社会科学出版社2021 年版,第48-51 页。作为一种不完全信息推理和不一致信息推理,[51]不完全信息推理是指在缺乏全面信息的情况下进行的推理,不一致信息推理是指从相互冲突的前提出发进行的推理。在法庭认识论中的四个主体角色中,只有证人对案件事实具备“知识”,而其所掌握的信息并不全面,辩方和控方提供的案件理论往往相互冲突,事实认定过程是基于不完全信息和不一致信息进行的。基于证据的事实认定具有盖然性,[52]事实认定具有盖然性的理由:(1)证据不完全,我们无法掌握所有的证据;(2)证据一般是非结论性,同一证据可以支持不同的事实主张;(3)证据含义可能是模糊的,不能确定其传达的信息;(4)证据实体通常是不和谐的;(5)证据来源不尽完美的可信性等级。参见[美]特伦斯·安德森、[美]戴维·舒姆、[英]威廉·特文宁:《证据分析》(第2 版),张保生、朱婷、张月波等译,中国人民大学出版社2012 年版,第327-328 页。由此,不同的主体立场才能建构出“一个事实下的对立主张”,其结论并不唯一,具有非保真性。但是针对辩方自身的证据推理来说,是逻辑自洽的,具有合理性,且可以通过实体法规则修改或者扩充证据推理的前提和案件理论的关键点实现更适应每一诉讼阶段的策略动态调整。人工智能使用的可驳斥性推理模型不是信息封闭的,其可以实现贝叶斯定律下的概率刷新,具有拓展性(ampliative),随着证据搜寻过程中发现的新证据,整个证据推理过程也有可能随之发生改变,人工智能所构建的辩方理论也会随之改变。

(二)破除功能模拟的自我限制

2018年,美国国会在关于人工智能的提案对“人工智能”重新进行了定义,人工智能应具备五个特征:(1)可在多变且不可控的情况下作业,无需过多人工监管,或可自学以往经验、改善表现的人工智能……在其所从事的任务中表现越像人类,就越可称得上是采用了人工智能;(2)用于解决需要像人类一样的感知、认知、计划、学习、沟通等任务;(3)可像人类一样思考或行动,包括认知结构和神经网络;(4)接近像人类认知的机器学习;(5)理智行事的系统,可进行洞察、计划、推理、学习、交流、决策等活动。[53]参见《美国陆军机器人和自主学习、人工智能议会提案》,载美国国会公共服务网,https://crsreports.congr ess.gov/product/pdf/R/R45392。提案所认为的人工智能是“像”人类、“模拟”人类的系统。从人类对于人脑及其思维过程的认识来看,人类对于思维的结构认识并不够深入,而意图让人工智能直接模拟人脑的结构并不现实。在法律推理的过程中,人工智能似乎更可能实现功能模拟,不能实现结构模拟。[54]参见张保生:《人工智能法律系统的法理学思考》,载《法学评论》2001 年第5 期,第14 页。但是人工智能的设计和运作思维已经不限于让机器模仿法律专家解决问题,而是对于海量数据进行动态处理和计算,通过深度神经网络(deep neural network,DNN)这一工具,人工智能机器从数据和经验中进行学习和应用。[55]参见[英]理查德·萨斯坎德:《法律人的明天会怎样?:法律职业的未来》(第2 版),何广越译,北京大学出版社2019 年版,第213-216 页;[美]梅拉妮·米歇尔:《AI3.0:思考人类的指南》,王飞跃等译,四川科学技术出版社2021 年版,第25 页。人工智能建设与自然语言处理周旋良久,其是功能模拟的重点也是难点,但如果跳出人工智能模拟辩护律师工作模式的思维,从具体案件出发,针对典型的案件,如故意伤害案件中的正当防卫情形或防卫过当情形,直接建立法律论点生成器与对应的案件证据推理模板,就可以跳过复杂的自然语言处理,而直接提取出案件要件。[56]参见[英]理查德·萨斯坎德:《线上法院与未来司法》,何广越译,北京大学出版社2021 年版,第152-157页。通过正确提取符号并合理运行推理程序,依旧可以得出相应的法律结果。

(三)有限利益偏向的算法设定

辩护律师帮助犯罪嫌疑人、被告人以维护其合法权益,其在进行证据推理时可以且实际上本就普遍存在利益偏向,而将人工智能应用于辩护律师的证据推理,其也会承继人类辩护律师的立场。[57]参见郭春镇、黄思晗:《刑事司法人工智能信任及其构建》,载《吉林大学社会科学学报》2023 年第2期,第19 页。但是,要实现人工智能有偏向的证据推理,其首先需要得到海量的辩护数据,使得偏向具备相应的数据基础,在此基础上才能辨别出“有利于辩方的证据”及“辩方可能的辩护策略”。因此,目前各主体间的数据壁垒应被打通,实现信息互通、数据共享。此外,这一偏向也可能会由于接入不同的数据和算法,而出现不当的、过度的利益偏向风险。美国在量刑、审前羁押等程序中曾使用了COMPAS评估系统等算法风险评估工具,但作为不应该有利益偏向的官方评估工具,其实际上存在种族歧视、肤色歧视等问题,由此受到了怀疑与抵制。有限的利益偏向可被允许,但诸如阶级歧视、种族歧视等偏向并不属于“合理的、被允许的利益偏向范围”。对人工智能的产生和发展来说,最重要的是数据、算法和算力。司法人工智能的发展逐渐从国家主导、命令为主要驱动力的模式转变为多元主体参与、协同探索为主要驱动力的模式,[58]See Urs Gasser &Virgilio A.F.Almeida,A Layered Model for AI Governance,21 IEEE Internet Computing 58,58-62(2017).国外人工智能发展的速度和程度远超我国,故在多元主体借鉴外国人工智能技术时,需注意去除糟粕,并在自主发展人工智能的过程中,避免对不同民族、职业、社会地位的被追诉人做出不利的证据策略建议。人工智能在证据推理中的应用不应突破伦理规则,利益偏向仍有相应限度,在初始端的数据输入以及算法的运行中,设计者应通过相应技术管控人工智能的证据推理过程,[59]See Norbert Wiener,The Human Use of Human Beings: Cybernetics And Society,Doubleday Anchor Bo oks,1954,p.112,163.See Megan T.Stevenson &Jennifer L.Doleac,The Roadblock to Reform (2018),https://ww w.acslaw.org/wp-content/uploads/2018/11/RoadblockToReformReport.pdf.参见左卫民:《AI 法官的时代会到来吗——基于中外司法人工智能的对比与展望》,载《政法论坛》2021 年第5 期,第9 页。而辩护律师也需要对这一辅助工作所作出的判断进行审核,避免算法的偏向最终产出对被追诉人不利的无效辩护策略。

结语

自1956 年人工智能诞生起,至今已历经两次低潮、三次高潮,潮起潮落间,技术的更迭带来整体理念的变迁。[60]第一次高潮是涌现诸多顶级算法,第二次高潮是出现语音识别、专家系统以及类神经网络,第三次高潮是深度学习、大数据以及运算速度的显著提升。第一次低潮是当时的算法难以解决现存问题,算力难以达致发展目标,第二次低潮是技术不够先进,无法超越人类对AI 的发展预测。习近平指出,人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力,将推动人类社会迎来人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。[61]参见韩绪光:《习近平向国际人工智能与教育大会致贺信》,载《人民日报》2019 年5 月17 日,第1 版。新兴科技带来的司法变革催生出数字正义的理念,算法将成为一种新且重要的分配正义机制,[62]参见[英]杰米·萨斯坎德:《算法的力量:人类如何共同生存》,李大白译,北京日报出版社2022 年版,第220、231-247 页。而数字辩护是实现刑事司法数字正义中的重要部分,应尽可能使“权力—权利”二者力量不过分失衡,并实现刑事诉讼主体的良性互动。[63]参见裴纬:《数字正当程序:网络时代的刑事诉讼》,中国法制出版社2021 年版,第71 页。人工智能以实现证据推理为重点,应解决阅卷与会见中的信息输入限制、抗辩式诉讼中的信息权衡难题及规则查取用中的信息输出窘境,通过建立可驳斥性推理模型,破除功能模拟的自我限制,设定有限利益偏向的算法,帮助律师实现有效的数字辩护。对辩护律师证据推理环节人工智能化的探索并非以科技倒逼法律的发展,而是通过对二者关系的探索为解决改善力量失衡之局面提供一种解决思路。在以人为本的人工智能时代下,人工智能应用于辩护律师的证据推理环节时仍应注意避免风险,遵循刑事辩护的客观规律,避免对人工智能过度依赖、算法不当利益偏向等风险,不以智能技术的运算代替证据推理的精巧思考,在证明过程中仍应遵循正当程序等原则。[64]斯坦福大学人工智能研究院院名全称为Stanford Human-Centered AI Institute(HAI),强调人工智能是以人为本的人工智能。刘艳红教授也提出,人工智能法学始终是面向“人”的研究,人工智能法学研究的实质是“AI+HI”(人工智能+人类智慧)。虽然HAI 和AI+HI 缩写不同,但实质上都强调了人工智能的起点以及最终落脚点均为人本身。参见刘艳红:《人工智能法学的“时代三问”》,载《东方法学》2021 年第5 期,第41 页;参见胡铭、钱文杰:《现代科技融入刑事辩护的机遇、挑战与风险防范》,载《江淮论坛》2019 年第1 期,第144 页。