1985-2020年汉江生态经济带土地利用/覆盖演变特征分析

安 彬

(1.安康学院 旅游与资源环境学院/陕西省院士专家工作站,陕西 安康 725000;2.安康学院 陕南乡村振兴研究中心,陕西 安康 725000;3.安康学院 陕南生态研究中心,陕西 安康 725000)

土地利用(Land Use)指人类对土地进行诸如城镇建设、土地垦殖等形式的开发利用[1],土地覆盖(Land Cover)则指自然营造物(如冰川积雪)和人工建筑物(如道路)所覆盖的地表诸要素的综合体[2],土地利用/覆盖变化(Land Use/Cover Change,LUCC)是地球陆地表层系统最突出的景观标志,是全球变化研究的重要组成部分[3-4]。当前,由LUCC引发的区域陆面自然要素演变、地球化学循环、生态失衡等问题引起学者们的重视[5-7]。2017年党的十九大报告提出了新时期我国国土空间开发具体要求,其中土地利用现状调查成果是基础[8]。因此,厘清国土空间规划背景下的LUCC 结构现状及其变化过程是区域可持续发展的必要工作。

汉江生态经济带处于我国中西部地区的结合部,是西北地区通江达海的重要通道,也是连接长江经济带和丝绸之路经济带的重要桥梁,境内的丹江口水库是南水北调中线工程重要水源地。2018年国家发展改革委印发了《汉江生态经济带发展规划》的通知,有力推动了汉江流域全面建成小康社会并向现代化迈进[9]。近年来,学者们围绕汉江生态经济带LUCC 展开研究,如周致远等[10]指出2000-2013 年湖北汉江生态经济带土地利用的结构稳定性较差,耕地主要转到林地;杨倩[11]发现1980-2010年间湖北汉江流域主要用地类型为耕地和林地,耕地减幅最大,其转向为水域和建设用地;吕志航[12]采用未来土地利用变化情景模型(FLUS)模拟了2035年汉江生态经济带的多情景下生态空间变化特征,认为生态空间仅在生态优先情景下有增长趋势。此外,部分学者还重点分析了汉江生态经济带内汉中[13]、安康[14]、商洛[15]、十堰[16]、襄阳[17]、武汉[18]等市域的土地利用变化特征。目前的研究结合长时间序列资料对汉江生态经济带LUCC 演变特征的研究相对较少。本文以近35a(1985-2020 年)土地利用数据为基础数据,结合土地利用结构、动态度及转移图谱等指标,定量分析汉江生态经济带LUCC 演变特征,以期为汉江生态经济带国土空间开发、社会经济实现高质量发展提供科学依据。

1 数据与方法

1.1 数据来源

本文选取了1985年(T1)、2000年(T2)、2010年(T3)和2020 年(T4)四期30m×30m 空间精度的土地利用数据,其均由中国年土地覆盖产品(https://doi.org/10.5281/zenodo.5816591) 提 供①参见Yang Jie, Huang Xin.The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1990 to 2021(1.0.0).https://doi.org/10.5281/zenodo.5210928.。该数据基于Google Earth Engine 上Landsat 影像,结合中国土地利用/覆盖数据集(China's Land-Use/Cover Datasets, CLUD)提取的稳定样本进行可视化解译;然后通过随机森林分类法获得耕地、林地、灌木、草地等用地类型,时空一致性高。结合研究区实际情况,本文选择耕地、林地、灌木、草地、水域、荒地、建设用地共7类用地类型。

1.2 研究方法

为了充分反映汉江生态经济带LUCC 时空动态演变过程,采用下列指标:(1)土地利用程度综合指数(L)。其反映了自然和人类因素对土地的综合作用[19],原理与计算方式见文献[20]。(2)综合土地利用动态度(R)。其能够精确表达某时段内所有土地利用类型的变化情况,计算方式见文献[21]。(3)转移矩阵。其能够刻画研究区土地利用变化的细节结构特征,可借助Origin2021 软件绘制桑基图来表征。(4)土地利用信息图谱。其能有效反映土地利用过程集成特征,根据参考文献[22]60划分方法,汉江生态经济带土地利用图谱类型可概括为6 种类型:稳定型(T1-T4用地类型保持不变),前期变化型(地类仅在T1-T2变化),中间过渡型(地类仅在T2-T3变化),后期变化型(地类仅在T3-T4变化),反复变化型(地类在T1-T4发生两次以上转换,但T1与T4一致),持续变化型(地类在T1-T4发生两次以上转换,且T1与T4不同)。

2 结果分析

2.1 LUCC结构变化特征

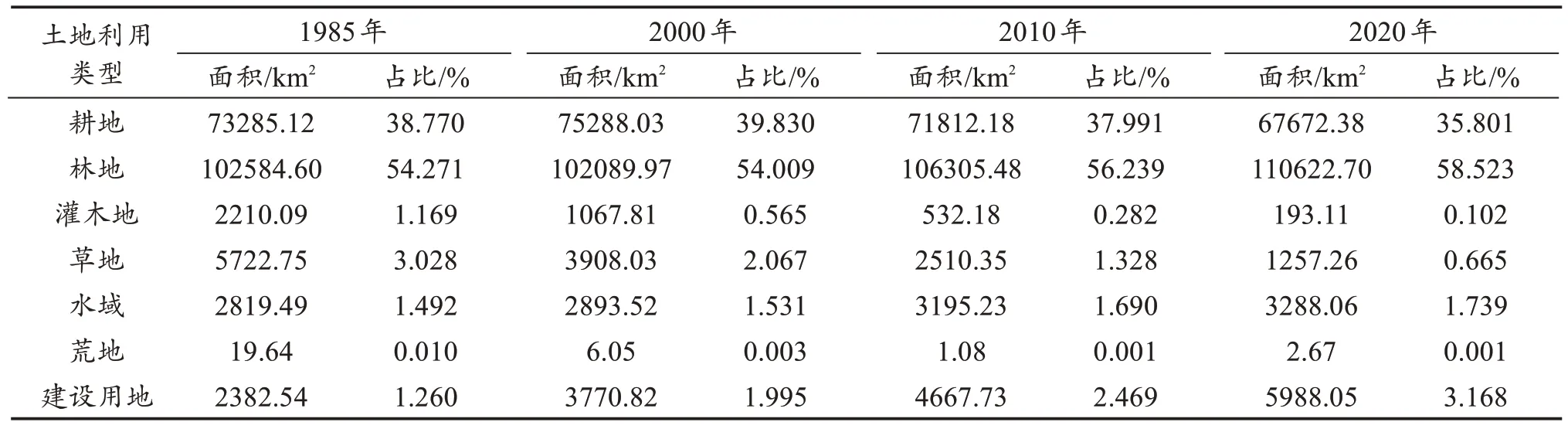

由表1 可知,1985-2020 年汉江生态经济带土地利用面积占比变化幅度较为明显的有林地(4.25%)、耕地(-2.97%)、草地(-2.36%)和建设用地(1.91%)。具体来看,汉江生态经济带以林地最为典型,是长江经济带生态屏障的重要组成部分;1985-2000 年林地面积保持相对稳定但略有减少,2000年之后呈逐年快速增加趋势,至2020年面积占比达到58.52%,较1985 年净增加4.25%。近35a 来耕地面积占比共减少了2.97%,其面积由2000年之前的相对缓慢增加转为之后的大幅减少。草地和灌木地面积均表现下降趋势,面积占比分别减少了2.36%、1.07%;其中草地减少幅度相对稳定,灌木地面积占比较低(<1.50%),1985-2000年面积减少最多,2000年之后减少幅度趋于放缓,至2020年面积占比仅为0.10%。水域面积占比相对较低(<2%),总体上保持相对稳定,面积占比保持在1.49%~1.74%之间。荒地面积占比相对较小,对汉江生态经济带用地结构影响有限。建设用地面积总体上表现持续增加态势,2010 年之前呈缓慢增加,而在2010年之后大幅增加,至2020年其面积占比达到峰值3.17%。整体上,汉江生态经济带土地利用程度综合指数(L)呈早期快速上升,而后转为缓慢下降特征。1985-2000年L由241.28增加至243.82,表明该时期研究区的土地利用处于发展阶段,其利用程度不断加深;2000-2020年L不断减少,表明这一时期内土地利用结构朝着有利于生态建设方向发展。近35a 汉江生态经济带综合土地利用动态度(R)介于0.30%~0.40%之间,说明土地利用结构比较稳定。

表1 1985-2020年汉江生态经济带土地利用结构变化

由图1 可知,汉江生态经济带的林地集中分布在汉江上游地区,少量分布于荆门和随州交界的大洪山、随州北部桐柏山等山区。耕地主要分布在汉江中下游的河南南阳盆地、湖北襄阳至武汉等平原,少量分布在汉江上游干流流经的汉中和安康盆地。灌木地、草地和荒地分布较为分散,均无明显空间集聚特征;水域主要为境内的汉江干流及丹江、旬河等支流。建设用地是城市和乡村发展重要载体,汉江生态经济带的建设用地以点状形态散布在南阳、襄阳、武汉等城市,而在汉江中下游干流、交通沿线呈带状分布。1985-2020 期间,陕西省林地面积增加最为明显,占比增加了10.65%,耕地面积占比减少了5.35%;河南省建设用地面积增加最为明显,占比增加了3.41%,耕地面积占比减少了3.47%;湖北省以建设用地面积占比增加最为明显(2.35%)、 草地面积占比减少最为明显(1.14%)。

图1 1985-2020年汉江生态经济带土地利用空间分布

2.2 土地利用转移特征

整体上,1985-2020 年汉江生态经济带LUCC转变的主要方式有林地和耕地之间的相互转移、建设用地的转入,占所有土地转移类型总面积的64.91%(见表2)。具体来看,耕地向林地转移面积最大,达到8575.07km2,占耕地转出总面积的63.62%,其次耕地转为建设用地(26.73%)也是重要的转移类型;灌木地和草地均主要向林地转移,分别占各自转出总面积的91.44%、75.59%。林地向耕地转移面积为所有土地转移类型第二多,占林地转出总面积的95.10%;水域和建设用地均主要向耕地转移,分别占各自转出总面积的75.17%、57.40%。近35a 来,耕地面积的增加最主要来自林地转入,贡献达到75.58%,另外草地贡献了13.31%;林地是转入最为活跃的土地利用类型,其新增面积59.99%来自耕地转入,草地和灌木地分别贡献了26.21%、13.60%,这与该区域实施长江流域防护林体系建设工程、天然林保护工程、退耕还林等重大生态工程密切相关[23]。新增的灌木地主要来源为草地转入,贡献了51.20%;新增的草地和水域、建设用地均主要源自耕地转入,表明耕地是最为活跃转出类型。

表2 1985-2020年汉江生态经济带土地利用类型面积转移矩阵

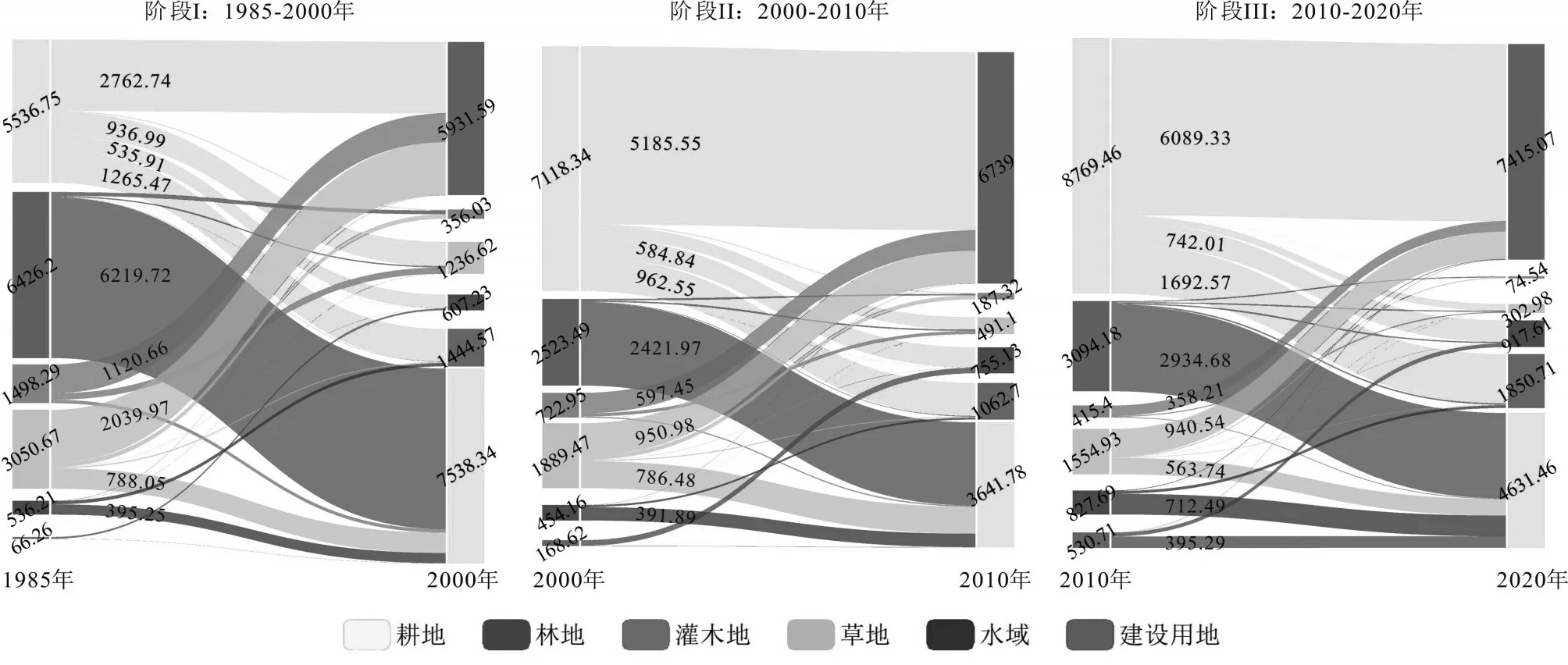

桑基图可直观显示出汉江生态经济带各阶段主要LUCC 的转移流向和流量。由图2 可知,1985-2020 年三个阶段各土地转型关系与整个研究时段总体一致,均以林地和耕地互转为主要方式;三个阶段转型面积分别为1140.96 km2/a、1271.60 km2/a、1519.24 km2/a,呈转移规模不断增多、转移关系更为复杂的特征。1985-2000年期间,各类土地转型规模中以林地转出最多、耕地转入最多,尤其以林地向耕地转移最为典型,可能与该时段基于粮食安全考虑,通过增加耕地面积以提高粮食产量有关。如安康市白河县倡导发扬“三苦”精神,1972 年之后的20余年间新修造23万亩水平梯田[24]。此外,随着草地、灌木地生长形成林地的面积分别达到1120.66 km2、2039.97 km2。阶段I和II期间,各类土地转型规模中以林地转入最多、耕地转出最多,尤其以耕地向林地转移最为典型,与该流域生态工程实施、农业结构调整等相关;值得注意的是,随着占补平衡等耕地保护政策的发展完善,林地、灌木地等非农耕地转为耕地增多[25],但耕地流入量仍小于流出量,处于缩减状态。随着秦巴山集中连片特困地区脱贫攻坚战的全面胜利,汉江生态经济带内城乡居民收入提高,加之易地扶贫搬迁政策、快速城镇化等因素导致了大量耕地占用[26],三个阶段由耕地转入建设用地的面积分别达到84.36 km2/a、96.26 km2/a、169.26 km2/a,累计占转入建设用地面积的89.96%,高于1990-2015年全国耕地占新增建设用地总面积的比例(72.5%)[27]。

图2 1985-2020年汉江生态经济带主要土地利用转移桑基图(单位:km2)

由图3 可知,1985-2020 年研究区各省三个阶段均以林地和耕地互转为主要方式,但存在省际差异。具体来看,陕西省耕地转为林地面积呈大幅增加到小幅下降变化特征,年均转移面积由阶段I 的123.96 km2/a增加到阶段II的297.70 km2/a,而阶段II至阶段III 期间转移面积增加幅度减少了37.75 km2/a;林地转为耕地面积呈大幅下降到小幅增加阶段特征;此外,陕西省有较大规模的灌木地、草地转为林地,但其转移面积逐阶段减少。河南省耕地转为林地面积以较大幅度呈持续增加特征,三个阶段年均转移面积分别为21.85 km2/a、56.98 km2/a、103.01 km2/a;与此同时,近35a耕地转为建设用地的流量相对稳定,是河南省较为重要的土地转移关系;林地转为耕地面积表现出小幅下降到大幅下降变化特征。湖北省耕地转出流量呈增加趋势,主要转出为林地、建设用地和水域,其中耕地转为林地的增加面积最为明显,阶段I 至阶段II 和阶段II 至阶段III期间增幅分别达到125.46 km2/a、82.13 km2/a;在阶段I至阶段II 期间,耕地转为建设用地面积增加规模维持在45 km2/a左右,至阶段III期间增加规模达到107.92 km2/a,与其城镇化水平高密切相关[28];耕地转为水域是湖北省较为重要的土地转移关系,且其转移流量表现出逐阶段增加特征,与丹江口水库二期工程蓄水位加高进而淹没大量耕地有关[29]。近35a来,湖北省林地转为耕地面积呈大幅下降到小幅增加阶段特征,与河南省变化特征相同;与其他两个省份相比,水域和建设用地转为耕地是湖北省较为特殊的转移流向,转移流量均逐阶段增加。

图3 1985-2020年汉江生态经济带各省主要土地利用转移桑基图(单位:km2)

2.3 土地利用变化图谱

表3 显示了1985-2020 年汉江生态经济带LUCC的内部过程与机制,具体表现为:(1)稳定型是汉江生态经济带最重要的图谱类型,其面积占到研究区总面积的81.67%,其最大图谱类型为“林地-林地-林地-林地”,面积达到92252.36 km2,占总面积的48.8%,有别于1990-2015 年陕南地区最大图谱类型(草地-草地-草地-草地)[22]66;其次是“耕地-耕地-耕地-耕地”图谱类型,其面积占到研究区总面积的30.49%。这充分说明以丹江口水库为分界线,汉江生态经济带形成了西部林地、东部耕地为主的稳定用地结构(图1),构建了生态为主、生活为辅的空间用地。(2)前期变化型面积为9914.69 km2,占到研究区总面积的5.25%,其最大图谱类型为“林地-耕地-耕地-耕地”,其面积比例为1.44%。(3)中间过渡型和后期变化型的最大图谱类型分别为“耕地-耕地-林地-林地”、“耕地-耕地-耕地-林地”,反复变化型的最大图谱类型是“林地-耕地-林地-林地”,三种类型面积共占总面积的11.56%,表明自退耕还林工程实施以来汉江生态经济带取得巨大成就。(4)持续变化型在所有图谱类型中占总面积比例最低,其最大图谱类型为“林地-耕地-林地-耕地”,其面积仅占0.18%。综上可知,近35a来汉江生态经济带土地利用结构兼顾了生产(耕地)、生态(林地、草地),形成了林地与耕地之间的角逐转换格局。此外,生活空间(建设用地)的最大图谱类型为“耕地-耕地-耕地-建设用地”,其面积占总面积的0.85%。

表3 1985-2020年汉江生态经济带土地利用转移图谱

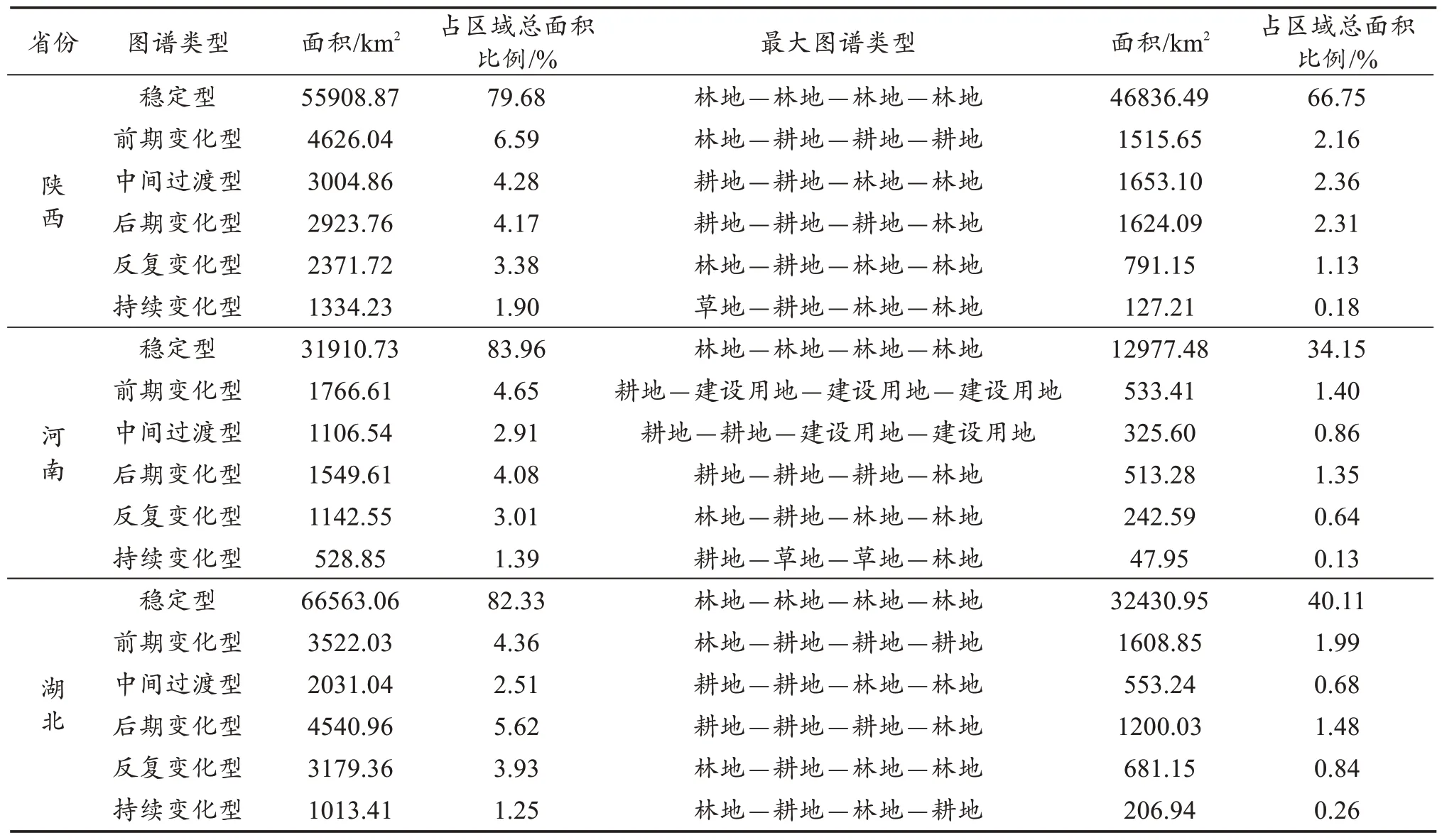

汉江生态经济带各省土地利用变化图谱均以稳定型为主,面积占各区域面积的比例由高到低为:河南省(83.96%)>湖北省(82.33%)>陕西省(79.68%);其中最大图谱类型均是“林地-林地-林地-林地”,但其面积占比以陕西省为最高(66.75%)、湖北省次之(40.11%)、河南省最低(34.15%),这与湖北省和河南省有较大比例的“耕地-耕地-耕地-耕地”图谱类型有关(表4)。从各省第二大图谱类型来看,陕西省和河南省皆为前期变化型,其中陕西省最大图谱类型为“林地-耕地-耕地-耕地”,河南省则是“耕地-建设用地-建设用地-建设用地”;湖北省是后期变化型,其最大图谱类型为“耕地-耕地-耕地-林地”。此外,持续变化型均是各省图谱占总面积比例最低的类型,但最大图谱类型略有不同,陕西省为“草地-耕地-林地-林地”,河南省为“耕地-草地-草地-林地”,而湖北省与研究区一致。

表4 1985-2020年汉江生态经济带各省土地利用转移图谱

3 结论

(1)1985-2020年汉江生态经济带以林地、耕地为主要用地类型,占研究区总面积的93%以上;林地呈增加趋势,耕地、草地和灌木地面积均表现为减少趋势,水域面积相对稳定略有增加,建设用地面积持续增加。汉江生态经济带土地利用程度综合指数(L)变化较小,呈相对快速上升至缓慢下降阶段特征;综合土地利用动态度(R)介于0.30%~0.40%之间,土地利用结构比较稳定。

(2)1985-2020年汉江生态经济带土地利用转移以林地和耕地互转、建设用地的转入为主,林地和耕地分别是最为活跃的转入、转出类型。新增的林地面积59.99%来自耕地转入,26.21%来自草地转入;耕地75.58%来自林地转入,灌木地来自草地转入,草地和水域、建设用地均主要源自耕地转入。

(3)1985-2020年汉江生态经济带转移规模不断增多、转移关系更为复杂,由以林地向耕地转移转为以耕地向林地转移最为典型。陕西省耕地转为林地面积呈大幅增加到小幅下降特征,湖北省和河南省呈较大幅度持续增加特征;陕西省林地转为耕地呈大幅下降到小幅增加特征,湖北省和河南省增加幅度有所放缓;湖北省和河南省耕地以相对稳定流量转为建设用地,耕地与水域的互转、建设用地转为耕地是湖北省较为重要的土地转移关系。

(4)1985-2020年汉江生态经济带土地利用变化图谱最主要的是稳定型,最大图谱类型为“林地-林地-林地-林地”;其他变化图谱类型均是林地与耕地之间的角逐转换。研究区各省最主要的皆是稳定型图谱,且河南省(83.96%) >湖北省(82.33%)>陕西省(79.68%);各省第二大图谱类型中,陕西省是林地转向耕地的前期变化型,河南省是耕地转向建设用地的前期变化型,湖北省是耕地转向林地的后期变化型。