方正之间:源远流长的汉字

近日,成都博物馆“汉字中国——方正之间的中华文明”特展盛大开启。这次展览以汉字发展为脉络,从8000年前的一枚刻符龟甲开始,带我们一步步走进历史:晋公盘的金文,我们看到一方诸侯对女儿的期许;秦始皇二十六年铜诏,是车同文书同轨的历史见证;虞世南的楷书圆融如意,柳公权的拓片神采飞扬;赵孟頫临的《兰亭序》堪称国之重宝,辛弃疾唯一传世的作品《去国帖》价值连城……

这一切,都指向了文字。

诞生:古文字的余韵

汉字的创立,史书中多有记载,《易·系辞下》云:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”那这位圣人是谁呢?古书中几乎都认为这位圣人是仓颉,也被写作苍颉。

《淮南子·本经》记载:“昔者苍颉作书而天雨粟,鬼夜哭。”意思是说,仓颉造字成功之日天上降下了雨粟,鬼神夜里为之大哭。这样的说法固然是一种夸张手法,但也说明了文字创造的重要性,确实称得上是惊天地泣鬼神的壮举。

古书的记载特别愿意将某项创造发明归功于某位圣人,很多学者认为,某项文明成果的发明创造应当归于集体,汉字也不例外,汉字的创立应当有长期摸索、反复试用的过程。然而也有学者对此持有不同意见,他们认为文字的发明创造,并不是以服务日常活动为目的,并非交流的必然产物,而是上古时期的人们具有了原始宗教的观念,他们中掌握权力的人出于人神沟通的需要,创造了文字,因此文字的创造并不是大众集体的行为,而是少数巫史的智慧结晶。

先秦时期人们所使用的文字,一般被称为古文字,整体来看从甲骨文时代到战国后期,文字发生了巨大的变化。

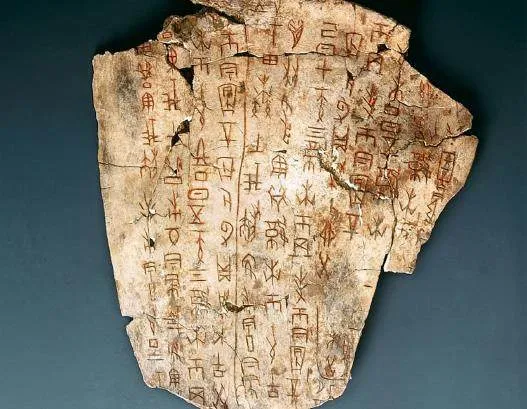

我们今天能见到的最早的汉字是甲骨文。19世纪末,在河南安阳的小屯村,当地居民挖出了一些骨片,认为是药材“龙骨”,于是众人纷纷挖掘售卖。一名山东的商人收购了一批骨片,将龙骨拿到北京请老乡王懿荣进行鉴定。王懿荣是清朝的国子监祭酒,擅长古文字,他看到这些骨片后认为,骨片上的刻痕是一种古老的文字,极为珍贵。

时局崩坏,不久后八国联军入侵北京,王懿荣殉职,王懿荣收藏的骨片由另一位史学家刘鹗接手。刘鹗将这些骨片编成《铁云藏龟》一书,这也是第一部甲骨文著录书。1908年,著名考古学家罗振玉、著名学者王国维考证出土龙骨的小屯村为商朝晚期都城,二人在甲骨文的著录考证、系统研究上作出了巨大贡献,早期的甲骨文研究也被称作“罗王之学”。

甲骨文的形态很特殊,最为明显的特征就是象形性强。早期文字来源于图画,甲骨文中的眼耳口鼻,在外形上都与人的五官非常相似。又如甲骨文中的龟字,就是惟妙惟肖的乌龟形状。值得一提的是,甲骨文中的“龟”字有几种不同的写法,这种现象被称作异体字。甲骨文中类似的异体字很多,这也说明了甲骨文没有完全成熟规范。

在商朝中后期,除了甲骨文还有一种金文。金文是刻在金属上的文字,主要以青铜器为主。钟和鼎是青铜器中具有代表性的物品,因此金文也被叫作“钟鼎文”。

钟是古代的乐器,成套的钟被称作编钟,只有贵族才能拥有编钟这样珍贵的乐器。鼎是最为重要的礼器,通常用于祭祀。相传,大禹治水成功,平定九州,大禹成为天下共主后,聚集九州青铜铸造了九尊大鼎,代表九州大地。此后,九鼎在夏商周代代相传,作为传国之宝成为国家政权的象征。

青铜器地位非凡,刻在它身上的金文自然也不普通,往往涉及家族、国家大事。在成都博物馆展出的晋公盘就是一件刻着金文的珍贵文物。晋公盘内壁有七处铭文,共计183字,上面记载着晋公追述祖先、评价自身的话语,还记录了铸造此盘的用途——女儿孟姬的嫁妆,表明了对女儿的期许。

从外形上看,金文与甲骨文的瘦硬截然不同。金文是丰满雄浑,具有更高的艺术美感,许多书法家都喜欢模仿金文字体进行创作。

除了金文外,还有一种刻在石头上的文字。唐代初年,人们在天兴县(今陕西省宝鸡市)挖出了十块大石头,石头上都刻着文字。这些石头直径约三尺,形状如同大鼓,因此人们将其称为石鼓,把刻在石鼓上的文字称为石鼓文,韩愈有一首《石鼓歌》,正是为其所作。

流变:规范与便捷

东周时期礼崩乐坏、天下分裂,“衣冠异制,言语异声,文字异形”,各国的服饰、语言、文字分化日益严重。因此,秦始皇灭六国一统天下后,在丞相李斯的建议下,秦始皇开始着手统一文字。

李斯与中车府令赵高、太史令胡毋敬各作一篇文章,分别为《仓颉篇》《爰历篇》《博学篇》。这三篇文章共计3300字,在秦国原有文字的基础上进行修改,形成了一种全新的正式字体,这种字体即是小篆。相对应的,小篆之前的文字,都被视为广义上的大篆。

小篆笔画匀圆、结构整齐,每一笔都拉长,每一个字的疏密长短都有规范。与大篆相比,小篆的图画意味淡薄,更加强调字的线条。小篆在汉字发展史上具有关键地位,小篆之后,字体多番变迁,但更多改变的是笔势和笔画,在字形构造上并没有颠覆式的变化。

《汉书·艺文志》记载,隶书的出现是因为官狱事务繁多,为了书写的快捷方便,于是将小篆的圆曲变为方折,字体因此发生改变。

汉代以后,碑刻之风盛行。东汉熹平三年(174年),汉灵帝命蔡邕以隶书书写儒家经典,将其刻在石头上作为范本防止错讹,并将石碑放置在太学门外;魏明帝正始二年(241年),书法家邯郸淳以古文、小篆、隶书三种书体书写了《论语》《尚书》《易经》等儒家经典,世称《正始石经》。

实际上,任何一种书体在书写中都有为了简便快捷而省略笔画、简写的情形,宋朝张栻在《南轩集》中写道:“草书不必近代有之,必自笔札以来便有之,写得不谨,便成草书。”因此从广义上看,有文字以来便有草书;从狭义上看,草书产生于汉初。

草书有自己的发展过程,从汉至唐,大致出现了章草、今草、狂草几种主要类型。所谓章草,即是隶书的便捷写法,又称为隶草,形成于西汉中晚期,在东汉蔚然成风。章草的“章”字,有说得名于汉元帝时史游所作的《急就章》,也有认为这个“章”是章法条理之意,与今草的散漫无边际相对应。

章草解散了隶书严整的结构,字与字之间多不连贯。东汉末年,出现了一位著名的草书书法家,名为张芝,他擅长章草,同时也是今草的创始人。张芝的书法造诣极高,有“草圣”之称。到了唐朝,张旭横空出世,创造了“狂草”,狂草一笔数字、连绵不绝,有汪洋恣肆之感,书写省时省力,缺点则是难以辨认。张旭的草书、李白的诗歌、裴旻的剑舞都达到了各自领域的顶尖水平,并称“三绝”。唐朝的怀素和尚也擅草书,张旭和怀素有“癫张狂素”这一外号。

与草书一样,楷书也有广义和狭义之分。唐代张怀瓘《书断》中说:“楷者,法也,式也,模也。”意思是说,楷书是学习书法的法式楷模,这也就是广义上的楷书。今天我们提到的楷书都是狭义上的楷书,是由汉隶蜕变而来的一种字体。

三国时,钟繇写下了《贺捷表》,这篇文字备尽法度,被奉为楷书之祖。唐朝则是楷书发展的高峰期,楷书四大家欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫,前三个都是唐朝人。四大家的书法各有特色,欧体严谨险峻、颜体端庄雄浑、柳体清健遒劲、赵体俊逸秀美,各得文字风流。

行书是介于草书和楷书之间的一种书体,也是日常使用最多的一种书体。草书审美价值高,但是难辨认;楷书庄重典雅,但是书写费力,行书正是为了平衡易读和便捷出现的字体。

“书圣”王羲之吸收各家长处,更擅长行书。永和九年(353年)三月初三,王羲之与东晋名士聚集于会稽兰亭,之后他写下了《兰亭序》。《兰亭序》结合了草书的速急和楷书的蕴藉,形成了新的审美范式,被称作“天下第一行书”,也将中国书法推向了历史的最高峰。

宋代苏轼少年时期在书法上学习王羲之父子。元丰年间,苏轼因“乌台诗案”被贬黄州,在黄州写下了《黄州寒食诗帖》,此帖通篇神采奕奕,灵动率性,有“天下第三行书”之称。

宋代擅长各类书体的文人不少,蔡襄、黄庭坚、米芾在行书、草书上都有极高造诣。值得一提的是,宋徽宗赵佶作为君主十足的昏聩无能,作为艺术家、书法家却天分极高,他自创“瘦金体”,用笔刚劲爽利,笔画转折顿笔明显,具有很高的审美价值。

纵观历史我们可以发现,文字不仅是个人记录的工具,也是社会文化交流的工具,因此文字的规范化、标准化是必须要解决的问题。李斯的《仓颉篇》、汉代的熹平石经、唐代的《开平石经》都是在为文字树立标准形成规范。而删繁就简和化繁为简更是汉字发展过程中的一条重要规律,历史上的简字、俗字往往来自民众的长期摸索和共同创造。