乌鲁木齐市土地利用变化及其空间冲突测度

田柳兰, 吕思雨, 毋兆鹏,2, 王娟娟, 史欣鹏

(1.新疆师范大学地理科学与旅游学院,乌鲁木齐 830054;2.新疆干旱湖泊环境与资源实验室,乌鲁木齐 830054)

0 引言

土地利用冲突是各土地利用主体及利益相关者之间,以同一空间区位上土地为核心的、资源要素间的时空竞争和博弈过程[1]。随着区域“生态-生产-生活”空间结构比例趋于失衡,土地利用冲突逐渐成为学术界研究热点[2]。

近年来,研究重点主要集中在冲突类型识别[3]、冲突时空动态分析[4]、冲突驱动因素揭示[5]、冲突协调与权衡[6]和冲突研究应用实践[7]5方面; 在研究方法方面主要有参与式调查[2]、博弈论[8]等定性方法, PSR 模型[9]、适宜性评价[10]、生态风险评价[11]等定量方法,及GIS 空间分析支持下的定量、定性结合方法[12]。在研究内容方面,主要集中在与土地利用冲突概念[13]、原因及其冲突诊断[14]、冲突的评价与管理[15]等。在关注对象方面,大多集中在城市群、城市密集地区和经济发达地区的城市带,对干旱地区的绿洲城市的研究相对较少[16]。

随着 “十四五”时期乌鲁木齐都市圈建设的大力推进,急需研究城市发展、绿洲农业及生态环境三者之间多重关联的涨落过程及耦合机制[17],并探讨土地资源利用冲突的原因和表现。本文基于“压力-状态-响应”思路,通过构建土地利用冲突强度测度模型,对乌鲁木齐2000年、2010年、2020年及2030年的土地利用冲突进行了评估,并借助地理探测器定量分析了导致研究区土地利用冲突的驱动因子。本研究能为乌鲁木齐在生态文明建设背景下有效协调经济发展和生态保护之间的矛盾关系,优化未来土地利用结构,促进区域和谐稳定提供例证和科学支撑。

1 研究区概况与数据源

1.1 研究区概况

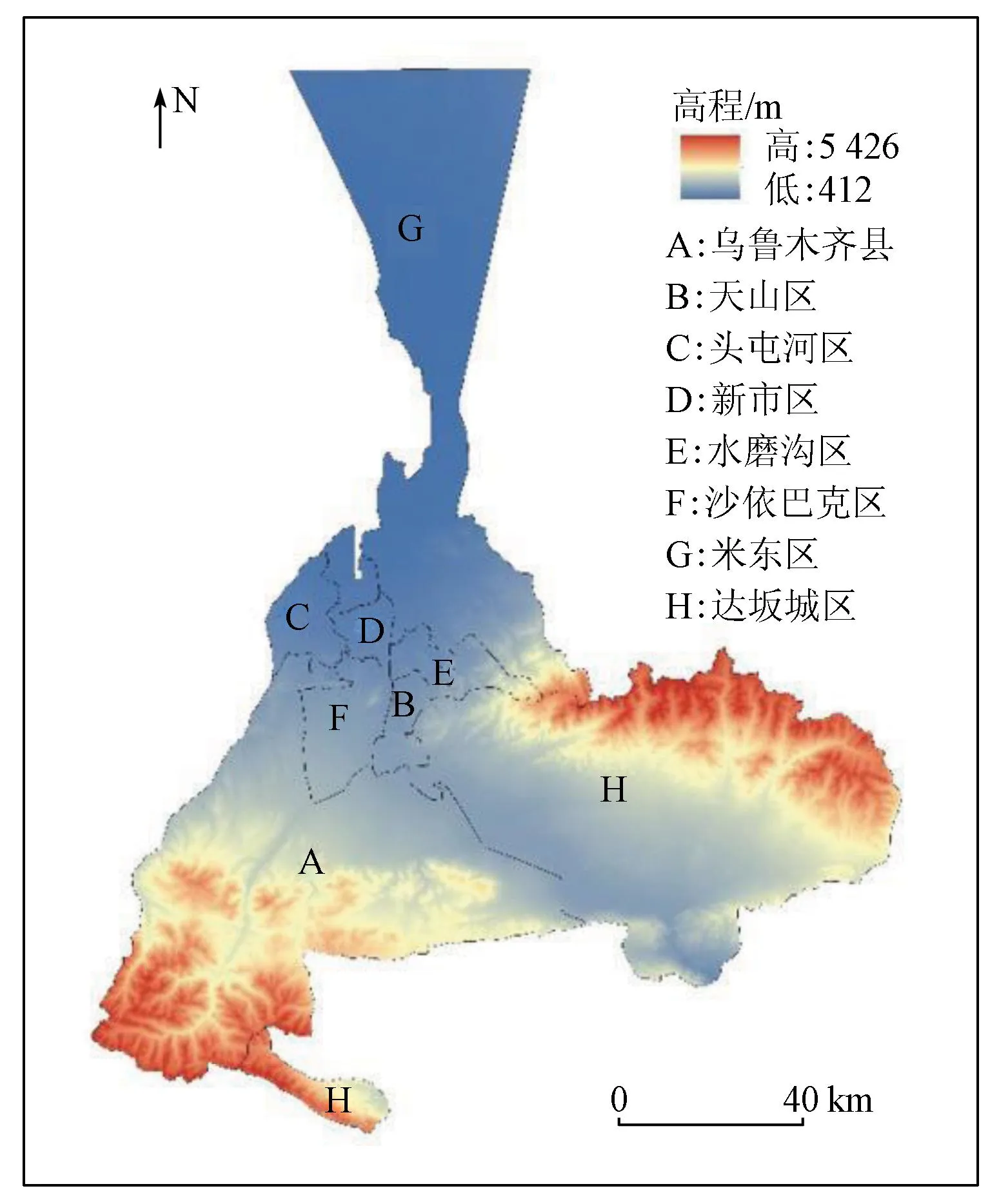

乌鲁木齐市(E86°46′10″~88°59′48″, N42°54′16″~44°58′16″)地处我国西北地区,下辖7区1县,总面积1.39×106hm2(图1),三面环山,东邻昌吉回族自治州、北靠天山山脉、南接准噶尔盆地,地势南高北低。该区域属中温带大陆性干旱气候,昼夜温差大,年均气温7.4 ℃,年均降水量294 mm。河流均为内流河,以冰雪融水补给为主,河道短且分散,主要有乌鲁木齐河、头屯河、白杨河及大河沿河。

图1 研究区示意图

1.2 数据源

本文所使用的2000年和2010年Landsat5 TM影像,2020年Landsat8 OLI影像,云量均小于10%,与高程及坡度数据一致来源于地理空间数据云(http: //www.gscloud.cn)。参考《全国土地分类标准》(GB/T 21010—2017),土地利用类型划分为林地、耕地、草地、建设用地、水域及未利用地6类,3期Kappa 系数分别为0.89,0.89及0.88。文中所有空间地理数据均采用Albers Conical Equal Area投影坐标系,CGCS_2000地理坐标系统。GDP、人口等数据社会经济数据来自于《乌鲁木齐市统计年鉴(2000—2020年)》、《乌鲁木齐市国民经济和社会发展统计公报(2020年)》和《新疆统计年鉴(2020年)》。

2 研究方法

2.1 土地利用综合程度指数

土地利用综合程度指数[18]能反映人类对土地开发利用的程度,是衡量区域土地利用深度和广度的重要指标,公式为:

,

(1)

式中:L为区域土地利用程度综合指数(100≤L≤400);n为土地利用类型数量(n=6);Ai为研究区内第i级土地利用程度分级指数;Ci为研究区内第i级土地利用程度分级面积百分比;n为土地利用程度分级数。其中,未利用地赋值1,林地、草地和水域赋值2,耕地赋值3,建设用地赋值4。

自然间断点分级法可通过对相似值的恰当分组而使各类之间差异最大化,据此得到的数值差异边界既具有良好效果也具有统计学意义[19]。因此,本文根据自然间断法将土地利用程度综合指数分为5级,即低利用程度区、中低利用程度区、中利用程度区、中高利用程度区及高利用程度区。

2.2 土地利用冲突测度模型构建

基于PSR模型[9](压力-状态-响应),通过选择土地利用干扰度指数(LAWMPFD)、脆弱度指数(LFI)和稳定性指数(LSI)构建土地利用冲突综合指数(表1),评价区域土地利用空间冲突程度。

表1 土地利用冲突综合指数测算指标

将计算结果进行0~1标准化处理,之后根据分析统计研究区各空间单元网格冲突测度值的区段分布情况,借鉴周国华等[16]、彭佳捷等[20]空间冲突倒 “U ”型演变轨迹及各可控性级别冲突的相关分析结果LCI,将其分为5个级别: 无冲突(0,0.30)、轻度冲突[0.30,0.36)、中度冲突[0.36,0.42)、高度冲突[0.42,0.50)及重度冲突 [0.50,1.00)。计算公式为:

,

(2)

式中:AWMPFD为干扰度指数;FI为脆弱度指数;SI为稳定度指数。

2.2.1 土地利用干扰度指数

借助面积加权的平均拼块分形指数[8](area-weighted patch fractal dimension,AWMPFD)进行测算,数值越大表示土地利用类型相邻单元之间干扰程度越高,公式为:

(3)

式中:Pij为第i类用地类型第j个斑块的周长;aij为第i类用地类型第j个斑块面积;A为评价单元总面积。

2.2.2 土地利用脆弱度指数

借助景观脆弱性(FI)指数进行测算,并根据相关研究对土地利用类型进行生态风险系数赋值[11]。其中,建设用地赋值6、未利用地赋值5、水域赋值4、耕地赋值3、草地赋值2、林地赋值1,数值越大表示评价单元越脆弱,越易受到外界影响。计算公式为:

,

(4)

式中:ai,Fi和n分别为系统内各土地利用类型的面积、土地利用类型i的生态风险系数、土地利用系统包含的土地类型数量。其中,研究区的土地类型为6种,故n=6。

2.2.3 土地利用稳定性指数

,

(5)

式中:PD,ni和A分别为土地利用类型的破碎度指数、各土地利用类型的斑块数目和评价单元总面积。

2.3 地理探测器

地理探测器作为揭示潜在影响因子的一种统计学方法,被广泛应用于自然资源保护和社会经济问题的研究中[21]。模型不仅能探测单因子的空间分异,还可以探测2个因子的交互作用。因此,本文基于该方法对研究区土地利用冲突与各影响因素之间的相互关系进行分析。

2.3.1 因子探测器

主要用于分析不同因子,对土地利用冲突空间差异的分别影响程度,公式为:

,

(6)

式中:q为土地利用冲突影响因子的解释力指标(0≤q≤1),q值越大,说明该影响因子对土地利用冲突空间差异的影响程度越强;N及σ2分别为整个区域的样本量和方差;Nm和σ2m分别为m(m=1,…,n)层样本量和方差。

2.3.2 交互探测器

1.3.1 疗效评定标准 显效为动脉血气恢复正常,症状及体征消失,病情逐渐恢复,不需要辅助治疗;有效为动脉血气显著好转,症状及体征显著改善,病情改善但仍需要辅助治疗;无效为无达到有效标准甚或病情、动脉血气恶化。

主要用于识别不同因子之间的交互影响作用,即2个因子共同作用时,是否会增加或减弱对土地利用冲突空间差异的影响程度,双因子交互作用类型见表2。表中min和max分别为最小和最大值。

表2 交互作用类型

2.4 FLUS模型

本文利用FLUS模型模拟预测2030年土地利用空间分布特征,该模型主要由基于人工神经网络(artificial neural network,ANN)的出现概率计算模块和基于自适应惯性竞争机制的元胞自动机(cellular automata,CA)模块2部分构成[22]。本研究中模型所选因子包括: 高程、坡度、距河流距离、距区县距离、距道路距离、GDP和地均人口。需要说明的是,研究区干旱少雨,平原人工绿洲农业区年均降水量仅200 mm,自然降水空间分布极不均匀且不能满足作物生长发育的需要,田间用水主要依靠冰川融水补给的河流灌溉。因此,本研究选择距河流距离这一因子取代降水因子。利用2000年、2010年土地利用现状图,分别模拟2010年、2020年土地利用空间分布状态,模型对比精度分别为0.87和0.89,Kappa 系数分别为 0.73和0.75,精度可以满足研究要求。

3 结果分析

3.1 土地利用时空变化分析

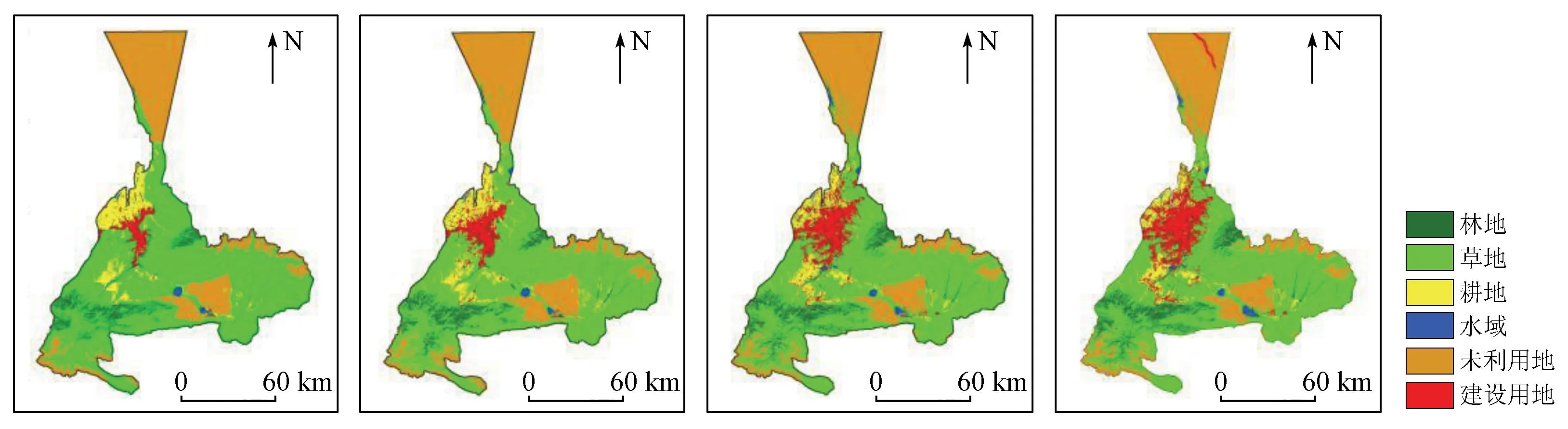

研究区各土地利用类型空间分布分异明显(图2),城乡建设用地及农业发展用地主要分布在研究区中部平原绿洲,草地、林地主要分布于研究区南部,未利用地则在研究区北部分布较广。

(a) 2000年 (b) 2010年 (c) 2020年 (d) 2030年

2000—2020年,研究区土地利用整体呈“三增三减”特征。其中,建设用地、林地和水域处于持续增加态势,增加面积分别为 674.85 km2,160.51 km2和 47.58 km2; 草地、耕地和未利用地处于持续减少态势,减少面积分别为 464.49 km2,287.54 km2和 130.92 km2。需要强调的是,草地面积虽然持续减少,但自 2010 年开始幅度却明显下降。与此同时,耕地面积减少的幅度则显著上升,充分突显了 2010 年以后乌鲁木齐市实施草原生态保护政策的效果。2020—2030 年预测结果显示,各地类面积依旧呈“三增三减”变化趋势。建设用地、林地、 水域持续增加,增加面积分别为253.93 km2,67.4 km2和20.35 km2。尤其是南部山区城镇组群,由于发展旅游业导致的建设用地面积扩张最为显著。此外,草地、耕地、未利用地持续减少,减少面积分别为147.04 km2,108.99 km2和85.65 km2,减少幅度有所缓和,生态用地得到有效保护。

3.2 土地利用程度分析

研究区土地利用程度综合指数表明,2000—2020年及预测年份2030年的土地利用程度综合指数都处于中低利用程度,分别为184.69,188.92,193.47和194.73(图3)。其主要原因在于,研究区内农业用地与建设用地比重较低,多年平均值仅分别为 6.56%和 4.89%,而草地比重则达到 58.03%。加之西部、南部及东部环山,陡坡面积占比较大,自然因素限制导致整体土地集约化利用程度不高,且主要集中于中部及北部区域。但数据同时也显示,研究区2000—2010年、2010—2020年及2020—2030年土地利用程度综合变化指数分别为4.23,4.56和1.26,说明研究区土地利用一直处于发展期。尤其2000—2020年间,研究区土地利用的深度和广度不断增大。但在“三生三线”国土空间规划的控制下,预计2020—2030年土地利用程度指数变化量将减少到1.26。

(a) 2000年 (b) 2010年 (c) 2020年 (d) 2030年

3.3 土地利用冲突时空演变特征

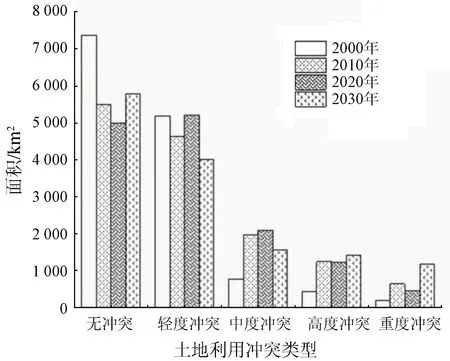

研究区土地利用冲突强度计算结果表明,2000—2030年间,研究区土地利用冲突空间变化显著(图4、图5)。总体来看,由于米东区及达坂城区内柴窝堡湖附近分布有大面积不适宜开发的荒漠戈壁,因此无冲突和轻度冲突区占比整体较高。其中,无冲突区域面积呈先减后增的U型变化,轻度冲突区域面积呈现双峰型。此外,中度冲突区域面积呈正态分布,高度冲突区域逐年增加且增幅最大,重度冲突区域同样呈现梯次上升趋势。

图5 土地利用冲突各冲突等级面积变化

具体而言,2000年重度、高度冲突占比较少,分别占1.4%和3.04%,主要分布在中心城区边缘地带。2010年伴随建设用地扩张,重度冲突上升至4.52%,高度冲突上升至8.89%,主要发生在建设用地和耕地集中区域。2020年重度、高度冲突占比分别为3.14%和8.74%,相较于前一阶段来说有所缓和。2030年重度冲突和高度冲突占比上升到8.45%和10.13%,主要出现在中心城区北部及南部集约经营的耕地范围内,且有明显的团状聚集。

3.4 土地利用冲突空间异质性

受不同地理因素制约,地区及地类之间的土地利用冲突会存在空间差异性。全局空间自相关分析结果表明,2000—2010年,在服务型产业发展布局影响下,Moran’s I值从0.65增至0.67,导致城镇化建设过程中土地利用冲突的空间集聚性增强,冲突加剧。2010—2020年,由于城市土地用途实施管制措施,Moran’s I值从0.67减小至0.65,区域土地利用冲突的空间集聚性弱化,强度向好转变。土地利用冲突局部空间演变的冷热点分析结果显示(图6),2000—2010年,土地利用冲突热点区与2010年高冲突聚集区增加的区域高度吻合,在中心城区北及西南部聚集显著。至2010—2020年,热点区范围进一步扩张,蔓延至南部及北部山区林地周边及达坂城区盐湖两侧冲积扇附近; 冷点区则与高冲突聚集减少区域相吻合,主要集中于中心城区周边以及东、南部的山区林地范围内,其原因是由于内部土地利用类型趋向于统一,斑块复杂性降低,冲突得以缓解,但空间分布上的集聚呈上升趋势。2020—2030 年,研究区的热点区主要分布在建设用地周边及山区林地附近。其中,受建设用地向其周边草地、耕地扩张影响,周边土类的连通性、稳定性下降,导致冲突等级加重。与2010—2020年相比,2020—2030年未来10 a山区的热点区明显减少,中心城区南部的热点区将再一次南移至乌鲁木齐县的城镇组群,中心城区西北方向的热点区向其东北方向扩散。冷点区主要分布在盐湖、柴窝堡湖及山区林地附近,受生态交替影响,该区域的冲突等级有所下降。

(a) 2000—2010年 (b) 2010—2020年 (c) 2020—2030年

3.5 土地利用冲突影响因素分析

3.5.1 影响因素选取

土地利用冲突变化主要受到自然和人文因素共同影响,参照已有研究[23]与研究区实际情况,选取4个自然因子(图7),其中,高程、坡度因子主要用于反映地形状况对其分布的影响,斑块密度来主要用于表征景观破碎度其分布的影响,距河流距离反映水资源格局对其形成变化的影响。选取4个人文因子(图8),其中,距区县距离、距道路距离主要用于反映人类活动的影响,GDP、地均人口主要用于反映研究区经济发展水平的影响。

(a) 高程 (b) 坡度 (c) 斑块密度 (d) 距河流距离

3.5.2 因子探测结果

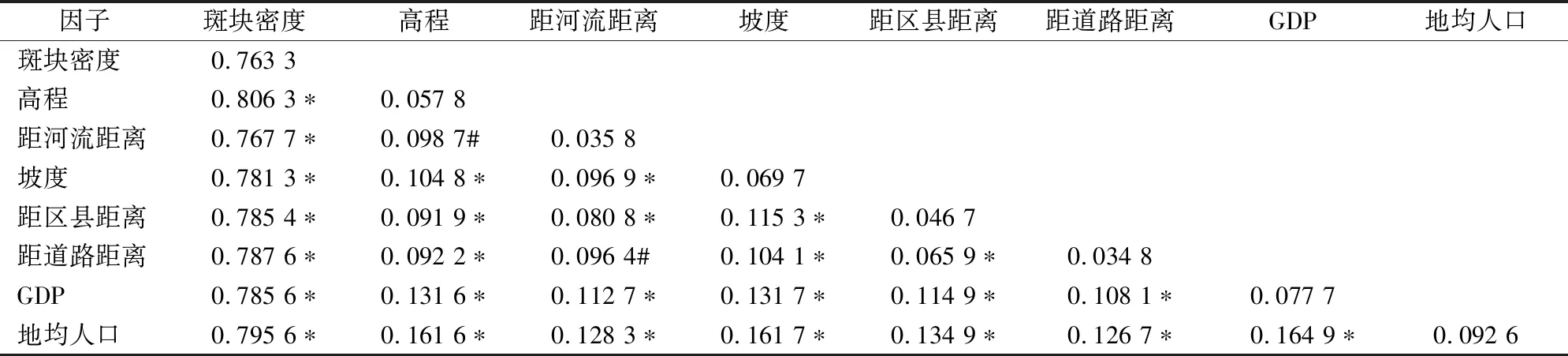

结果表明,自然因子中的斑块密度q值最大(0.763 3),因此是土地利用冲突空间分异的自然主导因素,即景观破碎度在随着斑块密度增大而变大的同时,也使得土地利用冲突加重(表3)。社会因子中的地均人口q值接近0.1,在影响土地利用冲突空间分异的因素中位居第二,即随着人口规模扩大,对土地资源尤其是对建设用地的需求,造成了土地利用冲突水平提高。

3.5.3 交互探测结果

结果表明,任意两因子对土地利用冲突的交互作用效果均大于其他单因子的作用值(表4),即土地利用冲突空间分异是多种因子共同作用的结果,增强类型主要为非线性增强和双因子增强。具体而言,除高程∩距河流距离、距河流距离∩距道路距离之间存在非线性增强的关系(数据加#处),其余因子之间皆存在着双因子增强(数据加*处)关系。其中,高程与斑块密度交互作用对土地利用冲突的影响最强,影响度为80.63%,也就意味着高程和斑块密度是研究区土地利用冲突的主要驱动因素; 其次则为斑块密度∩地均人口(q值为0.795 6)、斑块密度∩距道路距离(q值为0.787 6)。总体而言,斑块密度与其他因子的交互作用力远高于任意因子之间的交互作用力; 地均人口与其他因子交互作用的解释力均大于12.67%。

表4 土地利用冲突的交互探测结果①

4 讨论

研究区三面环山且山地、丘陵和荒漠等地形分布范围较广,使得无冲突和轻度冲突空间占比较大。但在面积有限的平原人工绿洲区,重度、高度冲突占比却持续增长,甚至在预测年份的2030年达到近19%,这与王珊珊等[24]研究结果一致。

在此过程中,尤其需要关注耕地的变化。《第三次全国国土调查主要数据公报》数据表明,全国现有耕地1.279×108hm2,相比“二调”数据减少了10.53×106hm2。新疆维吾尔自治区“三调”耕地与“二调”相比,虽净增加了1.92×106hm2,但建设用地总量较“二调”时增幅达33.14%。参照《乌鲁木齐市土地利用总体规划(2006—2020年)》来看,2020年研究区耕地面积7.46×104hm2,虽高于耕地保有量5.64×104hm2,但自2000年以来,包括至预测年份2030年却持续下降,若叠加城镇工矿和基础建设的扩展需要,研究区未来耕地“占补平衡”任务仍十分艰巨。

就各地类空间分布及变化的单因子探测结果而言,斑块密度因子很好解释了,由于研究区耕地和建设用地大部分分布在地势较为平坦、水资源相对丰富的中部绿洲平原区,其较高的耕地覆盖率和较快的建设用地增长,必然导致土地利用冲突的高发。交互探测结果中斑块密度与其他因子的交互作用力远高于任意因子之间的交互作用力,也在一定程度上表明,研究区独特的地貌特征决定了土地利用冲突的空间分布。但地均人口、GDP这2个因子与其他因子交互作用解释力均大于10%,远高于除斑块密度外其他因子,则在一定程度上折射出社会人文因素在研究区土地利用冲突中的内在主导作用远高于自然因素。

因此,未来仍应高效集约利用生活、生产功能用地,提高其社会效益、经济效益和生态效益。宏观全域层面,可划分山地森林生态保护区、山前丘陵森林草地生态敏感区、绿洲农业生态建设区、荒漠沙漠生态恢复区“四区”,对其中土地破坏、荒漠化严重地区开展土地整治工作。在此基础上,可在内部进一步划定优先保护、重点管控和一般管控3类环境管控单元,实施分类管控。其中,优先保护单元,应严格执行相关法律法规要求,严守生态环境质量底线,确保生态功能不降低。重点管控单元,应着力优化空间布局,不断提升资源利用效率,有针对性地解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元,应主要落实生态环境保护基本要求,推动区域环境质量持续改善。

微观城市建设层面,主要针对城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等,在严格划定“三条红线”的基础上制定国土空间规划。同时,对城市不同区域划分为重点开发区、适度开发区、生态保护区和禁止开发4个等级,为未来城市发展的方向奠定基础。在此基础上,可充分考虑乌鲁木齐市产业类型及主要环境问题,结合市域总体性、普适性产业政策,从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面,针对性制定生态环境准入清单。

5 结论

以乌鲁木齐市为研究对象,对2000年、2010年、2020年,以及模拟预测的2030年土地利用特征进行分析,探讨了各发展阶段研究区土地利用变化及其空间冲突特征。主要结论如下:

1)2000—2020年研究区土地利用格局呈“三升三降”变化趋势,即建设用地、林地和水域面积增加,草地、耕地、未利用地面积减少。土地利用程度综合指数皆处于中低利用程度,但整体始终呈上升趋势,2030年各地类面积虽仍保持该变化趋势,但“三降”减少幅度有所放缓。

2)2000—2030年间土地利用冲突空间变化显著。无冲突、轻度冲突区面积占比最大,仅中度冲突区面积呈正态分布,高度、重度冲突区逐年增加,且高度冲突区增幅最大。

3)2000—2010年,土地利用冲突热点区集中分布于中心城区北及西南部。2010—2020 年,热点区范围蔓延至南部、北部山区林地周边及达坂城区盐湖两侧冲积扇附近。2020—2030 年热点区仍主要分布在建设用地周边及山区林地附近,但山区的热点区明显减少。

4)单因子影响结果中,居前三位的分别是斑块密度、地均人口和 GDP。交互探测影响结果中,斑块密度与其他因子的交互作用力远高于任意因子之间的交互作用力,解释力均高于79%; 其次是地均人口与其他因子交互作用,解释力均大于12.67%。土地利用冲突各驱动因子独立作用的q值解释力小于两因子交互作用,交互后的结果均为非线性增强或双因子增强。

5)土地利用空间冲突在表现形式、分类形式、演变特征、形成原因等方面,涉及因素极为复杂。本文根据土地利用冲突理论和研究区实际情况提出的空间冲突方法,仍存在一定的主观性。因此,后期不仅要对评估指标体系继续完善, 还需进一步针对其调控机理与模式进行深入探讨。