浅析太湖流域上游苕溪水系演变与连通

王旭强,李博韬,白君瑞,魏阜森

(1.浙江省湖州市水利局,313000,湖州;2.水利部太湖流域管理局水利发展研究中心,200434,上海)

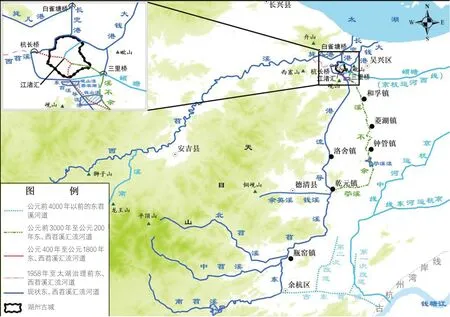

浙江省内钱塘江、瓯江、椒江、甬江、苕溪、运河、飞云江、鳌江等八大流域中,唯有苕溪北流入太湖。苕溪分为东苕溪、西苕溪两支,分别发源于天目山南麓和北麓。两支在浙江省湖州市主城以北汇合,经长兜港、小梅港注入太湖(图1)。苕溪流域面积4679 km2(不含长兴水系),是太湖上游最大水系,其多年平均年入湖水量约占太湖上游来水总量的50%。

图1 东苕溪、西苕溪水系演变示意图

东苕溪、西苕溪在公元前5000 年前为独流入海、入太湖。之后,东苕溪、西苕溪转变为汇流入太湖,且汇流点历经四次演变。

一、流路演变

1.东苕溪、西苕溪由独流演变为汇流

公元前5000年之前,东苕溪、西苕溪流路独立,其中西苕溪入古太湖湾,东苕溪自余杭出天目山流经杭嘉湖平原后注入杭州湾。

公元前5000年至公元前4000年,西苕溪流入古西太湖。公元前5000年,东苕溪因余杭以东海积平原淤升,在杭州主城北部折向北流,注入太湖南部某一潟湖,完成了第一次大规模改道,由入海演变为入湖。公元前4500 年,东苕溪在杭州主城西北第二次改道,北上途经良渚,注入某一潟湖。公元前4000 年,东苕溪在今杭州市余杭区余杭街道附近第三次改道,途经瓶窑、德清、湖州注入太湖。

约公元前3000 年,西苕溪自天目山流出,东至今湖州市安吉县递铺街道后折向东北,经平原入太湖流域的湖州;东苕溪自东天目山流出,东至余杭街道后折向北,经平原入湖州。东苕溪、西苕溪主流汇流于湖州主城以东三里桥附近(图1)。

此种汇流格局保持至东汉末年(约公元200 年)。秦朝时(约公元前221—前206年),项羽以霅溪(东苕溪)为护城河建立子城。据《古今图书集成·方舆汇编·职方典》记载,子城即今府治,秦时为项王故城,“子城壕周子城外,分霅溪支流自西平桥入旧河,通舟楫”。东汉前期(约公元100 年),东苕溪河道淤积,泄洪不畅。《余杭水利志》记载,为缓解东苕溪水患对杭嘉湖平原的严重威胁,“余杭县令陈浑于东苕溪南岸筑塘,设陡门、塘堤、堰坝数十处”。

2.东苕溪、西苕溪汇流点演变至江渚汇

最晚至晋代末期(约公元400 年),东苕溪、西苕溪主流汇流点已演变至江渚汇。东晋义熙六年(公元410 年),郭璞在子城外围修建罗城。宋《吴兴志·卷二·城池》记载:“今罗城之内,苕水入西门,余不水入南门,至江水汇合流为霅水,以出北门趋大湖。”

唐代后期(约公元800年),东苕溪、西苕溪汇大溪、余不溪、苎溪三溪而成。唐《元和郡县志》卷二十六记载:“霅溪水,一名大溪水,一名苕溪水,西南自长城、安吉两县东北流,至州南与余不溪水、苎溪水合,又流入于太湖,在州北三十五里。”其中大溪流程似西苕溪,自天目山出,东流后折向东北至湖州城;余不溪流程似东苕溪,但德清县乾元镇以下河道与今不同,自乾元镇向东北绕南浔区菱湖镇再折向湖州城。据北宋《太平寰宇记》记载:“余不溪,在县东南百步;苎溪,在县东二十五里” (时县治在今德清县乾元镇),东、西三水(大溪、余不溪、苎溪)汇流于江渚汇,汇流后于大钱口入太湖。

北宋前期(约公元1000 年),东苕溪、西苕溪汇西苕溪、北流水、余不溪、前溪四溪而成。北宋《太平寰宇记》记载:“霅溪,在(乌程)县东南一里,凡四水合为一溪。自浮玉山曰苕溪;自铜岘山曰前溪(余英溪);自天目山曰余不溪;自德清县前北流至州南兴国寺前曰霅溪……东北流四十里合太湖。”西苕溪与唐朝时流程基本一致;北流水为余不溪在乾元镇的一条分汊,北流经洛舍镇、钱山漾至湖州城内;余不溪的一段演变至苎溪河道,自乾元镇东北入苎溪漾,后北流经菱湖镇,再折向西北经钱山漾至湖州城内;前溪自德清县铜岘山而来,在德清县汇入北流水和余不溪。

清代中期(约公元1800 年),西苕溪主流与唐时保持一致,东苕溪主流为余不溪,北流水为其支流,东苕溪上流又分北苕溪、中苕溪、南苕溪,东苕溪、西苕溪汇流于安定门内江渚汇,东北流至大钱港注于太湖。清《读史方舆纪要》卷九十一记载:“今自天目山之阴,经孝丰、安吉至府西,汇流为塔渚汇。又绕城北至毗山下者,郡人谓之苕溪。其自天目山之阳,经钱塘、德清至府南入城,汇流为江渚汇,又东北会于苕溪者,郡人谓之余不溪,又谓之霅溪。其实即东西二苕溪也。苕溪之正流,从大钱湖口注于太湖。支流则为横泾港,由小梅湖口以入太湖。而分流东出者,则曰运河。”

3.东苕溪、西苕溪汇流点演变至杭长桥

清代记载的水系格局一直延续至1949年,此时东苕溪主流为余不溪。为控制洪水东侵,导引东苕溪洪水直接泄入太湖,减轻杭嘉湖平原的洪涝压力,1958年嘉兴地区专员公署水利局提出《东苕溪导流入湖工程初步规划》,勘测及河道定线测量后,编写《东苕溪导流灌溉工程计划书》(〔1958〕水工字1299号),在原北流水(山塘溪)上开凿东苕溪导流港,自德清县(德清大闸)经洛舍向北直达湖州城南,转向西至杭长桥。西苕溪主流由霅水桥经老龙溪至杭长桥。东苕溪、西苕溪于城西杭长桥汇合,经环城河、机纺港、新开河、环渚漾、长兜港入太湖。

至此,湖州市初步形成“北排经太湖入长江、东排入黄浦江、南排入杭州湾”的防洪排涝格局,提升了杭嘉湖平原的防洪安全保障水平。

4.东苕溪、西苕溪汇流点演变至白雀塘桥

1987 年,原国家计委批复《太湖流域综合治理总体规划方案》(计农〔1987〕987 号),提出太湖流域综合治理十项骨干工程,东西苕溪防洪工程为其中的重要组成部分,包括导流港拓浚及东大堤工程、环城河拓浚工程、旄儿港防洪工程和长兜港拓浚整治以及沿线闸站建设等。随着1993年10月旄儿港拓浚工程完工,西苕溪主流经旄儿港至白雀塘桥,东苕溪、西苕溪汇流点由杭长桥向东北演变至白雀塘桥,白雀塘桥成为了全国少有的在城市近郊六河(小梅港、长兜港、环城河、机纺港、旄儿港、垄山港)交汇点。

通过实施20 世纪90 年代的“第一轮太湖治理工程”及21 世纪初的“第二轮太湖水环境综合治理工程”,湖州市基本形成“西部山区上拦中固、导流入湖,东部平原西控山洪、北排入湖、东排入浦、南排入海,太湖筑堤,城镇设防,农村建圩”的防洪排涝格局。

二、水系连通

东苕溪上游天目山地区历来是太湖流域暴雨洪涝灾害高发、易发、频发地区之一。自天目山而来的山洪,由原先仅需流经50 km河道便可入海,演变为需经约450 km 入海(经东苕溪北上河道约150 km 汇入太湖,经太湖80 km,再经太浦河、黄浦江约220 km入海)。增长的流程虽给苕溪流域的社会、经济、交通、生态发展带来了有利条件,但对杭嘉湖地区,尤其是杭州、嘉兴、湖州城市防洪产生了不利影响。

从水系演变上来看,东苕溪本来是钱塘江流域的一条支流,历史上洪水曾从东苕溪流向钱塘江。东苕溪上游青山水库向南到钱塘江直线距离仅30 km,可由水库南侧山体开挖分洪隧洞,至富春江干流东洲岛北支处,实现青山水库洪水直接南排钱塘江,减轻杭嘉湖地区乃至太湖流域的防洪压力。东苕溪上游南排杭州湾,若设计流量200 m3/s,约占瓶窑站最大流量795 m3/s(1984年6月14日)的25%,根据王红英计算结果推算,可使瓶窑站水位下降明显。而200 m3/s的流量仅占钱塘江最大实测洪峰流量2.8万m3/s(1955年6月22日)的7‰,对钱塘江流域防洪影响甚微。当暴雨中心在钱塘江流域时,可关闭隧洞;当暴雨中心在东苕溪流域时,可打开隧洞,向钱塘江流域分洪,减轻太湖流域防洪压力。

在隧洞结构上可考虑将泄洪隧道兼做交通隧道,如吉隆坡SMART隧道,隧道长9.7 km,直径11.83 m,将吉隆坡城区的洪水绕过市中心排泄到河流下游,并为整个防洪系统增蓄水量100万m3,中间3 km隧道段在非暴雨季节还作为公路隧道,最大程度发挥水利和交通的综合效益。

三、结论与建议

①公元前5000年之前,太湖流域与钱塘江流域相互连通,此时东苕溪、西苕溪独流,其中西苕溪独立入古太湖湾,东苕溪自余杭出天目山,流经杭嘉湖平原后注入杭州湾。东苕溪、西苕溪在公元前5000—前3000年转变为汇流入太湖。之后,汇流点虽均在湖州市,但具体位置历经四次演变。

②建议在苕溪上游青山水库建设向钱塘江水系分洪通道,可进一步提高太湖流域北东南三向外排能力,减轻苕溪下游及杭嘉湖东部平原地区防洪压力。

③通过苕溪上游青山水库分洪通道的防汛、洪水、水资源的科学调度,可提高太湖流域和钱塘江流域水资源综合利用效益。