美国情报界对华威胁认知演进及趋势分析*

张猛猛 吴绍忠 李轩昂 赵竑智 张国庆 陈伯洋

(中国人民公安大学国家安全学院 北京 100038)

0 引 言

“9·11”事件后,由于美国情报工作出现了巨大的失误,包括未能预先对基地组织的恐怖主义活动进行有效的威胁评估,2004年美国国会通过《情报改革和防止恐怖主义法》,要求国家情报总监每年发布一份综合性的国家威胁评估报告[1],即《美国情报界年度威胁评估报告》(以下简称为《年度威胁评估报告》)。自2006年起,美国情报界每年都会发布本年度的威胁评估报告(2020年美国情报界未发布《年度威胁评估报告》),对当前以及未来一年内美国国家安全和利益面临的全球威胁作出综合性评估,内容包括对恐怖主义、网络、核扩散、太空、跨国犯罪等全球威胁事项作出评估,并对全球各地区、各国家和政治组织的安全威胁进行评估预测。作为美国情报界最具有公信力的情报产品之一,《年度威胁评估报告》为美国国家安全战略的制定提供情报支持。

2013年美国情报界《年度威胁评估报告》首次将对华威胁认知置于朝鲜威胁之上,列于东亚地区威胁的首要位置[2],标志着美国情报界对华威胁认知正式上升到东亚地区首要威胁层面。先前由于中美两国政治体制、意识形态、文化观念等方面不同而导致美国情报界对华感知到的潜在威胁逐渐转变为现实威胁,对华威胁认知紧迫程度陡然上升。故研究选取2013年以来美国国家情报总监办公室发布的共10份《年度威胁评估报告》,运用内容分析法和逻辑分析法,对报告中对华威胁认知内容进行梳理分析,厘清美国情报界对华威胁认知生成机理与演进进程,并对威胁认知新内容及趋势作出有效的研判,能在一定程度上使我们更好地洞悉和把握未来一年内美国情报界对华情报工作的优先关注事项,旨在为中国应对之策提前作出战略部署。

1 美国情报界对华威胁认知生成机理

“威胁”这一概念包含两层含义,第一层含义指的是一种主动的积极行为,是主体通过语言表示或外在行动等,对其他行为体发出威胁信号并施加制裁;第二层含义指主体的消极感受,这种感受可能基于外部明确的危险信号,是“事实性”的,也可能是根据对外部环境或者对手实力的判断或猜测,是“潜在性”的。本文涉及的“对华威胁认知”中的“威胁”概念属于第二层含义,即主体对威胁的感受或认知。

最早在国际政治领域对威胁认知进行系统研究的是戴维·辛格(David Singer),确立了国际政治视角下威胁认知的核心范畴,即威胁认知是基于对对手威胁能力和威胁意图的判断所形成的认知结果[3]。但是,这种只依据对手能力和意图而产生的认知结果并不能构成威胁认知的全部,托马斯·谢林(Thomas Schelling)认为还需要其他要素来激发认知者的警觉反应[4]。克劳斯·克诺尔(Klaus Knorr)通过研究历史案例发现,由于威胁本身自带的模糊属性,国家对外部威胁的感知不可避免存在误判,并由此提出威胁认知本质上是一种“认知建构(cognitive construct)”,这种建构产生了关于现实的某种意向(image)[5]。雷蒙德·科恩(Raymond Cohen)则从行为反应的角度对威胁认知进行研究,认为威胁认知其实是一个评估过程(appraisal process),这个过程涉及知觉和判断等要素[6]。

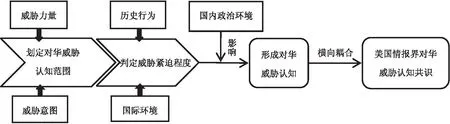

综上所述,大多学者都认同威胁认知是一种威胁能力与威胁意图的集合,但由于其自身的不确定性,威胁认知本质上仍然是主体的一种主观心理推论,是一种认知建构,威胁认知“很少是纯粹的客观辨认(objective recognition)”[7]。美国作为世界上的唯一超级大国,其国家利益在全球分布极为广泛,这就决定了美国情报界对国家安全与利益进行威胁评估是一项极为庞杂且漫长的过程。本文认为美国情报界对华威胁认知建构是对中国威胁能力、威胁意图、威胁紧迫程度等因素进行综合考量和权衡的过程。第一阶段是对华威胁能力与威胁意图的考量,框定了对华威胁认知的大致范围,但这个范围界限较为模糊,具有很大的不确定性;需要进一步依据过往行为表现与国际环境判定威胁的紧迫程度,从而起到一定的校准作用[8],由此构成了认知生成的第二阶段。此外,在当下美国情报工作政治化不断加剧的背景下,美国情报界内不乏出于某种“政治正确”的缘故而夸大中国威胁的声音,美国情报界对华威胁认知建构的过程必定受到其复杂的国内政治环境的影响和制约。同时,美国情报界是在国家情报总监办公室统领下的包括中央情报局、联邦调查局在内的共18个情报机构的庞大组织,各个机构都有自己的组织文化。这也从根本上决定了各个机构对华威胁认知在细枝末节上不可能保持完全一致,各情报机构负责人需要在国家情报总监的统筹协调下,形成良性互动,进行横向耦合,最终形成美国情报界对华威胁认知共识。美国情报界对华威胁认知生成机理见图1。

图1 美国情报界对华威胁认知生成机理

从历时性角度看,美国情报界对华威胁认知演进遵循上述威胁认知生成机理逻辑,生成机理中各要素的动态变化决定了对华威胁认知内容始终处于不断调整之中,我国综合国力的空前提高以及国际影响力的扩大是直接诱因,但最终表现出的变化结果一定是由内在与外在各方面因素共同作用所致。

2 美国情报界对华威胁认知演进进程

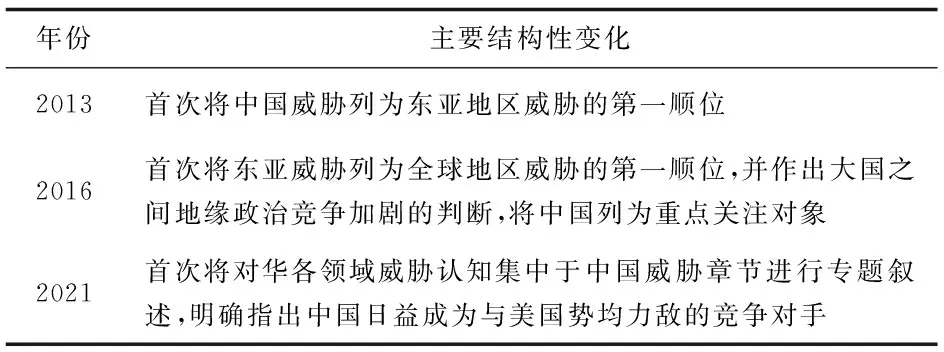

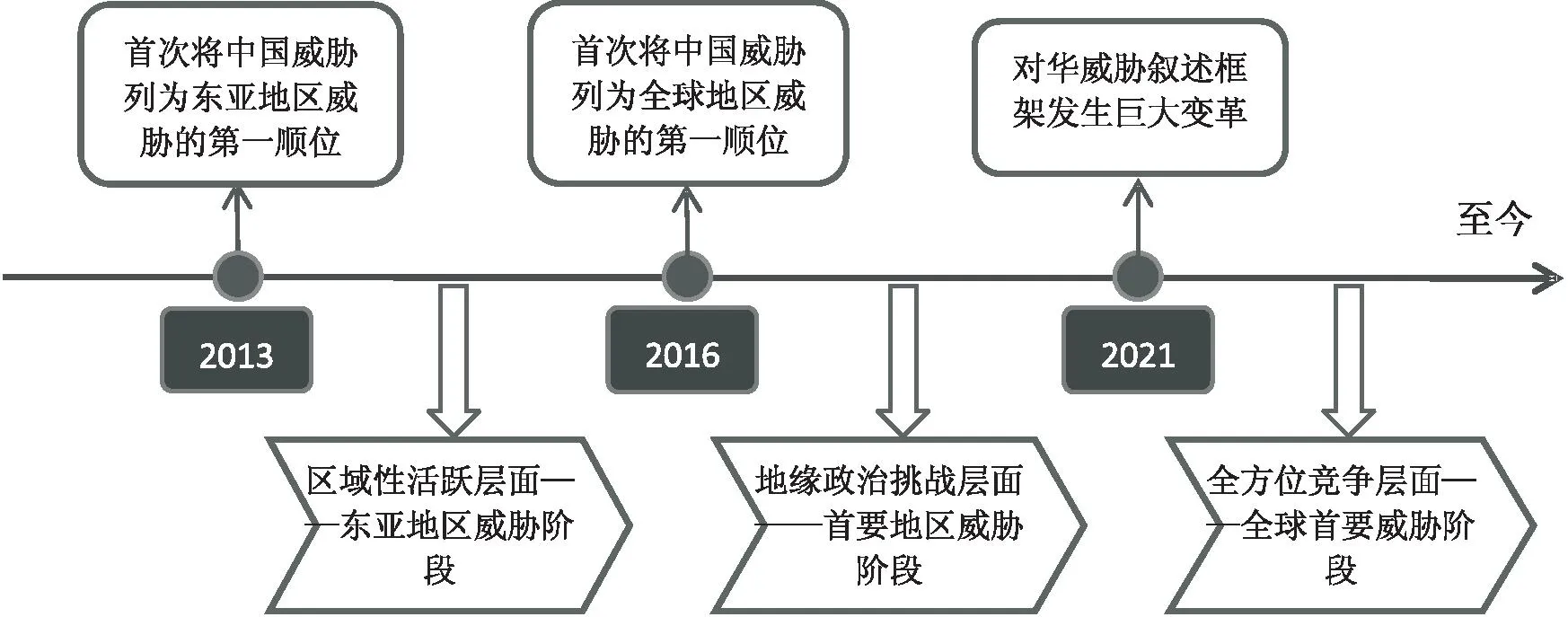

通过研究2013年以来《年度威胁评估报告》对华威胁认知内容,梳理报告对华威胁叙述的主要结构性变化(见表1),发现美国情报界对华威胁认知呈现阶段性演进。本文选取2016年与2021年两个时间节点,2016年美国情报界首次将东亚威胁列为地区威胁的第一位置[9],表明对华威胁认知成为美国情报界对全球地区威胁认知的首要关注对象;2021《年度威胁评估报告》对华威胁叙述框架发生巨大变革,首次将对华各领域威胁认知集中于中国威胁章节进行专题叙述[10],标志美国情报界正式将中国威胁视为全球首要威胁。因此,本文将美国情报界对华威胁认知演进进程分为以下三个阶段:东亚地区威胁阶段、首要地区威胁阶段与全球首要威胁阶段,如图2所示。

表1 2013-2023年美国情报界对华威胁叙述主要结构性变化

图2 美国情报界对华威胁认知演进进程

2.1 区域性活跃层面--东亚地区威胁阶段

2013《年度威胁评估报告》在东亚地区威胁层次下,首次将中国威胁置于朝鲜之上,列为东亚地区首要威胁,表明美国情报界对华威胁认知正式进入东亚地区威胁阶段(2013年至2016年)。

2008年世界金融危机后,中国成为世界经济最强劲的复苏力量,并于2010年正式超过日本成为全球第二大经济体。长期被霸权思维所裹挟的美国情报界出于对中国经济实力增长的担忧,开始有意关注中国在东亚地区的发展,将中国在东亚地区的正常活动污蔑为“无端扩张”,表明美国情报界对华威胁认知从潜在地区威胁层面上升到区域性活跃层面,中国威胁成为美国情报界对东亚地区威胁的首要关注对象。同时,在这一阶段,美国情报界对全球首要威胁认知逐渐从恐怖主义过渡为网络威胁,以俄罗斯、中国、伊朗为代表的民族国家行为体“网络间谍技术”对美国国家利益构成的潜在威胁开始引起美国情报界的警觉,时任国家情报总监詹姆斯·克拉珀(James Clapper)于2014年12月1日宣布成立国家反情报和安全中心,以全面协调和应对网络威胁所带来的反间谍情报工作。2014年美国情报界发布的《国家情报战略》指出,“中国将东亚地区稳定视为其战略利益所在[11]”,进一步映证了这一时期美国情报界对华威胁认知的区域范围。

2.2 地缘政治挑战层面--首要地区威胁阶段

在2016《年度威胁评估报告》中,美国情报界首次将中国列为所有地区和国家威胁的第一关注对象,并着重强调警惕大国之间地缘政治竞争,多次提及中国[9],标志着美国情报界对华威胁认知进入第二阶段--首要地区威胁阶段(2016年至2021年)。

这一时期,美国情报界仍然将网络威胁视为全球首要威胁,但对华现实威胁警惕的声音在情报界内已甚嚣尘上。2018《年度威胁评估报告》前言部分指出大国博弈比后冷战时期的任何阶段都要激烈[12],并且在公开听证会上明确指出,中国是美国从未遇到过的如此规模和能力的竞争对手,将中国视为美国这个时代面临的最大问题[13],标志着美国情报界对华威胁认知正式上升到地缘政治挑战层面。随后,2019《年度威胁评估报告》对大国竞争的威胁更为关切,明确表示中国和俄罗斯将分别与美国及其盟友展开各领域的竞争[14],对华威胁认知逐渐成为美国情报界对外部威胁认知的主旋律。在对华威胁认知内容方面,2017年美国情报界开始关注新兴颠覆性科技领域的安全威胁,在2018年美国参议院全球威胁听证会上,“中国科技崛起”被多次提及,科技威胁逐渐成为美国情报界对华威胁认知的主要内容;2019年美国情报界开始着手在人权方面对华进行抹黑,污蔑中国政府对海内外新疆同胞采取大规模“非法拘留”等措施,并捏造中国“压制”宗教自由与言论自由,以人权为幌子对华发难;此外,2019年美国情报界还首次指出中国北极竞争威胁,并在意识形态领域捏造“威权主义”叙述,对即将到来的中美意识形态之战作出警告。经梳理,这一时期美国情报界对华威胁认知内容及主要变化见表2。

表2 2016-2019年美国情报界对华威胁认知内容及主要变化

2019《年度威胁评估报告》在地区威胁层面增加对中国和俄罗斯整体威胁认知[14],置于东亚地区威胁之上,标志着美国情报界对全球首要威胁认知逐渐向国别威胁演进。

2.3 全方位竞争层面--全球首要威胁阶段

从2021年以来,美国情报界对华威胁叙述框架发生巨大变革,摒弃了之前在各领域威胁下对中国威胁展开评估的叙述框架,将对华各领域威胁认知内容集中于中国威胁章节进行专题叙述,标志着美国情报界正式将中国威胁视为全球首要威胁,对华威胁认知进入第三阶段--首要威胁阶段(从2021年至今)。

2021年,美国情报界认为中国日益成为与美国势均力敌的竞争对手,并在多个领域挑战美国,推动改变全球准则[10],表明美国情报界对华威胁认知正式上升到全方位竞争层面,与拜登上任美国总统伊始对中美关系作出的判断论调相呼应。2021年2月7日,拜登总统曾出席哥伦比亚广播公司面向全国的节目,在谈到与中国的关系时表示不会有冲突但会有“极限竞争”(extreme competition)[15]。这一阶段,在美国参议院全球威胁公开听证会上,“中国威胁”成为首要论证对象,并多次声称“中国是美国情报界前所未有的优先事项”[16],将中国视为美国在世界上面临的核心战略竞争对手。回顾第三阶段美国情报界发布的三份《年度威胁评估报告》,竞争色彩愈发浓烈,在威胁认知内容方面,全球新冠肺炎疫情以来,美国情报界着手在生物安全领域抹黑中国,并逐步展开对华生物技术威胁评估;科技领域,2021年美国情报界明确指出中国是美国科技竞争力的最大威胁,2023年更是将中国科技威胁上升为子威胁进行系统论述;此外,在俄乌冲突的反衬下,2023年美国情报界开始注意中国商业太空领域威胁,并且不断提升对台海地区威胁认知的紧迫程度;诸如数字领域、全球治理领域等都是近年来美国情报界对华威胁认知的新内容。表3为2021-2023年美国情报界对华威胁认知内容及主要变化梳理。

表3 2021-2023年美国情报界对华威胁认知内容及主要变化

3 美国情报界对华威胁认知趋势

在俄乌冲突加速国际政治格局深刻演变的背景下,美国情报界曾将俄罗斯视作一场短暂性的“风暴”,而把中国比喻成长期“气候”威胁[17],将中国视为美国情报界最优先事项。通过梳理《年度威胁评估报告》对华威胁认知内容最新变化情况,对美国情报界对华威胁认知趋势作出有效研判,美国情报界对华威胁认知趋势主要集中在以下几个方面:

3.1 科技威胁逐渐上升为核心威胁认知

在2023《年度威胁评估报告》中,美国情报界对华威胁叙述在既有的六大子威胁专题(区域和全球目标和活动、军事能力、大规模杀伤性武器、太空、网络与有害影响)基础上增加科技与经济威胁专题[18],并且在2023年3月8日全球威胁公开听证会上,参议院情报委员会主席马克·华纳(Mark Warner)表示“国家安全的本质正在发生深刻的转变,谁在科技领域领先并赢得挑战,谁就会在未来的国家安全竞争中占据优势[19]”。由此可见,美国情报界对华科技威胁认知不仅仅局限在此领域内,更是一场决定未来国家安全与世界地缘政治的战略竞争,科技威胁逐渐成为美国情报界对华核心威胁认知。

如今,科技尤其是新兴技术的革新直接塑造国家利益的方方面面,科技竞争也日益成为大国竞争的核心战场。近年来,我国将科技创新摆在国家发展全局的核心位置,实现了科技事业的跨越式突破,我国科技实力的突飞猛进也使得美国情报界不断提升对华科技威胁认知的优先级。2018年美国情报界开始对中国科技的崛起表示担忧,称“美国已经进入到与中国等竞争对手争夺技术优势的关键时期”[13];在2021《年度威胁评估报告》中,美国情报界明确将中国视为美国科技竞争力的最大威胁,指出“中国之所以成为美国的首要战略竞争对手,是因为中国具有充足的资源和全面的战略来获取和使用技术,并将其用于推进各种政策目标[10]”。自拜登就任美国总统以来,在科技领域竞争展现出相较于特朗普政府更为成熟的战略举措,从全面脱钩到试图以更强的联盟政策、更高的技术标准来“封锁”中国。不仅如此,拜登政府还更加注重提升美国的科技绝对实力以保持领先地位。在2024财年预算请求中,拜登政府提出了2100亿美元这一有史以来最大的研发预算,并称科学、技术和创新是实现美国国家愿景不可或缺的部分[20]。

此外,2023《年度威胁评估报告》还对中国在半导体、关键矿产、电池、太阳能电池板和制药等科技领域的发展表示出强烈的担忧,认为中国在这些领域全球供应链中所处的地位会给美国和西方的制造业和消费行业带来“重大风险”。

3.2 虚构“数字威权主义”叙述愈演愈烈

美国情报界2023《年度威胁评估报告》在跨国问题章节首次增加对“数字威权主义”的威胁评估,对所谓的“威权政府”对数字信息和通信技术的恶意使用作出警告,声称像中国这些“数字压制”国家利用审查制度、错误和虚假信息、大规模监视间谍软件等压制民主和自由,并可能威胁到美国的国家利益。

“数字威权主义”是以美国为首的西方国家在国际认知领域给中国、俄罗斯等国家的数字技术发展、治理和输出模式贴上的意识形态标签,并以此为借口打压和限制中国数字企业的发展和向海外的输出[21]。近年来,我国数字经济发展迅速,从华为向海外通信市场的扩张,到如今抖音国际版(TikTok)长期位居全球移动应用下载量排行榜第一,大批中国数字技术和产品开始了“出海”发展之路,但遇到的“风浪”也越来越急。此次美国情报界捏造“数字威权主义”叙述便是配合拜登政府继续对华展开数字领域竞争。2022年10月25日,美国国家情报总监办公室发布了非机密情报产品--《网络行动支持广泛的“数字威权主义”》[22],对报告解密部分进行分析可以得出,该报告实质上是围绕“网络”、“数字”及“数据”等关键词在意识形态领域对华展开的虚假叙述,污蔑中国政府利用数字企业在电信基础设施和数字服务方面的输出将其意识形态和治理模式强制传播到海外。2023年4月24日,美国国家情报总监艾薇儿·海恩斯(Avril Haines)在卡内基国际和平基金会发表了题为“数字威权主义:日益增长的威胁”的讲话,继续对中国数字技术的发展进行抹黑,污蔑中国为全球“数字镇压”的领导者[23]。

此外,2023《年度威胁评估报告》还评估了所谓的“威权政府”对全球治理的挑战以及对“民主”的侵蚀,有意将大国竞争的范畴延伸到意识形态领域的对立。“数字威权主义”便是假借意识形态之名,在数字领域对华展开的战略竞争。在2023年民主峰会上,美国国家情报总监艾薇儿·海恩斯(Avril Haines)发表了题为“打击技术滥用和‘数字威权主义’兴起”的讲话,继续虚构“数字威权主义”叙述,将全球所谓的“民主衰退”归咎于中国等“威权政府”对数字技术的滥用[24],同时也向中国敲响争夺认知领域的警钟。

3.3 台海威胁认知紧迫性显著上升

近年来,美国情报界对台海地区威胁认知紧迫性不断上升,2023《年度威胁评估报告》提及“台湾”的频次是2021年的3倍。同时,2023年美国情报界评估未来中国将不会继续保持被动,可能会主动为台湾走向统一创造条件、提供诱因,并不断增加军事力量和向第一岛链以外的投射力量,旨在阻止美国干预未来的两岸危机。

自俄乌冲突爆发以来,用乌克兰隐喻台湾境况的叙述逐渐司空见惯起来,国际格局的剧变也导致美国情报界对台海地区威胁认知的紧迫程度不断上升,2022年美国参议院全球威胁公开听证会上,委员会就“乌克兰危机是否会在台湾重演”问题进行大肆讨论[17]。并且在俄乌战场持续焦灼的背景下,美国也并没有放松对印太区域的关注。拜登政府《美国国家安全战略》将印度-太平洋地区视为21世纪世界地缘政治的中心,在台湾问题上宣称坚持“一个中国政策”的同时,也明确表示其作为印太区域的一员有义务维护台湾海峡的和平与稳定,并支持台湾增强自卫能力[25],美国国防部更是将台湾视为“情势紧迫的场景”(pacing scenario)[26]。2022年8月2日至3日,时任美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)不顾我国政府的严正警告到访台湾,引发台海局势巨大动荡,未来台海局势注定会成为影响我国地缘政治安全的最大不确定性因素。

美国情报界对台海地区威胁认知的另一主要矛盾是半导体芯片问题。台湾作为全球尖端芯片产业的领航者,掌握着世界半导体芯片供应的命脉,美国情报界认为台湾在全球半导体产业链中的主导地位会对美国及其盟友造成地缘政治和经济方面的脆弱性,继而对美国国家安全构成挑战。

3.4 夸大中国商业太空领域威胁

太空领域一直是近年来美国情报界对华威胁认知的主要内容,2023《年度威胁评估报告》在对中国国家航天战略和活动进行威胁评估的基础上,特意关注我国商业太空领域的发展,并声称中国商业航天部门有望在2030年前成为全球主要竞争对手,字里行间透露出对中国商业太空发展的警惕。

我国商业太空的发展最早可以追溯到2014年,国务院发布了《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》,鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设。此后,在国家战略层面上国务院曾发布两部关于中国航天的白皮书,对2016和2021两部白皮书进行对比研究发现,《2021中国的航天》白皮书对“商业”一词使用得更为频繁,明确表示鼓励引导商业航天的发展[27]。总体来说,我国商业航天发展相较于美国起步较晚,但发展迅速,如今正处于发展扩张的关键时期,也因此引起长期深陷“安全困境”的美国情报界的恶意“关注”。同时,此次美国情报界对中国商业太空威胁作出评估的另一个主要原因是洞察到商业太空于俄乌战场的重要意义。2022年10月16日,美国太空军负责人杰伊·雷蒙德(Jay Raymond)在接受BBC采访时将俄乌战争形容为“第一次商业太空战争”[28]。纵观俄乌战场态势确实如此,西方商业太空公司在这场战争中发挥了不可估量的作用,也彻底改变了人们对战争方式的认知。由于乌克兰军方获得了大量西方商业太空公司提供的卫星图像与情报支持,使得俄罗斯军事行动一览无余地展现在乌方面前,双方在战场态势感知的极大失衡是如今俄方仍深陷战场的主要原因之一。这次战争也充分证明了美西方国家对商业太空能力的使用已经远远超前于政策、战略和战场作战的范畴,在非冲突期间,这些隐匿在天际的商业太空力量必定无时无刻不在对中国进行“观察”,为美国政府所用。可以预见,未来躲在“商业”标签背后的太空力量势必会对我国地缘政治和国家安全产生深远影响。

此外,2023年美国情报界还对中国商业航天公司在全球利基市场的竞争作出评估,警告中国在高光谱成像等商业太空技术领域的“恶意”竞争。从本质上看,商业太空技术的竞争仍然属于科技领域的范畴,科技领域竞争已经嵌入国家安全的方方面面。

4 结论及启示

在国际关系中,竞争是永恒的,也是时代的[29]。在新版《美国国家安全战略》中,拜登政府将中国视为“最大的地缘政治挑战”,2023年美国情报界继续“拱火”,在对华威胁认知的最新表述上正式将中国视为美国势均力敌的竞争对手[18],对华威胁认知紧迫性前所未有。当前,中美关系处于历史冰点,我国在坚持底线思维的同时,必须坚持极限思维,在涉及到国家安全的重大问题上不妨多考虑“极限情况”的可能性,做最坏的打算,做最好的准备,以威胁认知为出发点,在相关领域提前展开部署,不断优化国家安全情报工作、继续推动科技创新、强化认知争夺、推动印太区域多边交流,为我国国家安全工作增砖添瓦。

4.1 警惕威胁认知,优化国家安全情报工作

当前,中美博弈进入白热化阶段,美国情报界对华威胁认知内容势必会影响到未来拜登政府对华战略优先事项与对华政策。因此,我国应在总体国家安全观的指引下,对威胁认知内容保持警惕,同时镜鉴美国威胁评估框架与模式,加快建设我国国家安全风险监测预警体系,切实发挥情报在国家安全风险评估工作中的关键作用,优化国家安全情报工作。一方面,按照总体国家安全战略的部署,以威胁认知内容为出发点,实时追踪研判美国情报界对我情报工作,尤其在如今反间谍工作形势严峻的背景下,必须不断加强我国反情报能力建设,完善我国反情报工作机制;另一方面,革新情报工作理念,加强我国国家安全风险评估系统性、整体性、协同性建设,不断完善我国内部情报工作协调机制,破除情报壁垒,加强彼此之间的情报共享,推动国家安全情报一体化发展。此外,在技术更迭日新月异、相互高度耦合的趋势下,我国情报部门必须乘势而上,将人工智能、机器学习、量子信息等新兴技术与情报搜集、分析、研判等工作有机结合起来,不断增强我国国家安全情报技术能力,优化国家安全情报工作[30]。

4.2 推动科技创新,夯实扩大科技新高地

纵观历次科技革命都深刻影响着世界格局的剧变,如今在第四次科技革命的时代浪潮中,我国必须牢牢把握历史机遇,推动科技创新,不断夯实扩大科技新高地,向高水平科技自立自强奋进。第一,推进国家战略科技力量部署。在战略层面继续加大科研投资,保持财政投入的力度和韧劲,减轻科研人员的后顾之忧;同时加强科技人才体系化培养,不断壮大科技创新队伍,建设全球人才新高地。第二,深化国际科技创新合作。科学无国界,要以平等、互利、共赢的理念扩大国际科技交流合作,形成具有全球竞争力的开放创新生态,开创国际科技合作新局面。第三,夯实基础并不断抢占科技高地。在基础研究领域,鼓励广大科研人员坐“冷板凳”的同时,创造坐稳“冷板凳”的舒适环境,让基础研究人才能够心无旁骛搞科研,为高新尖技术领域铺就道路;在关键核心技术领域攻坚克难,加强技术攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战,提升关键技术领域研发能力,并以点带面形成新的突破,逐步减少对美西方国家高新技术及产品的依赖,不断夯实优势科技领域并积极抢占新兴科技创新高地[31]。此外,针对美国情报界“恶意”夸大我国商业航天威胁的情况,我国必须尽快为商业航天发展谋大局,在未来美国对打压遏制我国商业航天发展采取行动之前,做好充足准备,提前谋出路。

4.3 强化认知争夺,加强对外话语体系建设

认知争夺指传播环境中各类信息通过多种方式对个体有限的认知资源进行竞争式抢夺的行为[32]。美国情报界通过捏造“数字威权主义”叙述,在国际认知领域给我国数字技术及产品贴上意识形态标签,旨在通过抢夺大众认知抹黑并遏制我国数字技术的发展,同时有意塑造认知夸大我国商业航天领域威胁,想要提前在认知领域污名化我国商业航天技术发展。因此,我国必须认识到认知战这一现代战争第二战场的重要意义,不断加强对外话语体系建设,拓宽对外发声渠道,提升我国国际传播能力,必要时亮明国家态度,积极维护我国国际形象,并重视国际认知领域为中国“正名”的问题;同时主动出击,不断强化认知争夺,主动发声,抢先发声,警惕美国捏造“数字威权主义”、商业太空威胁类似叙述在国际认知领域对华展开舆论攻击,提高对美舆论斗争水平,牢牢把握国际舆论与认知主导权[33 ]。

4.4 聚焦台海局势,推动印太区域多边交流

台湾问题始终是中国核心利益中的核心,是中美关系第一条不可逾越的红线。但美国显然不以为意。因此,在美国愈发将台湾问题卷入对华战略博弈范畴的安全形势下,我国必须在新时代党解决台湾问题的总体方略的指引下,牢牢把握两岸关系发展的主动权与主导权,坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉,推动两岸关系和平发展;并且,作为印太区域的大国,必须进一步强化我国在印太地区政治、经济、文化等各项事务的参与力度,加强与印太地区各国的全方位合作;同时聚焦台海局势,重点关注美国及其印太盟友的行动及企图,不断推动印太区域各国多边交流,为台海局势创造一切有利的外部环境。