美国情报界内部威胁的发展态势、防范对策及其启示*

粟 锋 黄 晞

(湖南理工学院马克思主义学院 岳阳 414006)

0 引 言

最坚固的堡垒往往最容易从内部进行瓦解,中国兵家鼻祖孙子在《用间篇》强调的“反间”“乡间”“内间”都旨在通过收买或拉拢等多种手段把敌方内部人员发展为我方间谍。作为互联网技术策源地、情报改革先锋,美国由问题倒逼不断更新内部威胁防护措施,对我国完善内部安全风险监测预警体系、推进国家安全体系和能力现代化具有借鉴价值。

情报界内部威胁(Insider Threat)是机构内部人员利用合法权限对情报机密性、完整性和可用性造成损害。美国《2019年国家情报战略》(NationalIntelligenceStrategy2019)把应对“内部威胁”确立为反情报和安全工作的优先事项,要持续“检测、理解、威慑、破坏和抵御内部威胁,维护美国的国家安全和经济安全”[1]。拜登政府发布的《2023年国家网络安全战略》(NationalCybersecurityStrategy2023)宣称“建立可防御且富有弹性的数字生态体系,要让攻击方付出比防御方更高的代价,保护敏感信息和私人信息,不因某些事件或漏洞(含内部威胁)引发危及整个体系的灾难性后果”[2]。美国情报界内部威胁问题已成为其反情报和网络威胁情报等多个领域的焦点议题。我国对内部威胁的研究集中在计算机和网络安全领域,围绕内部威胁的检测模型、行为模式和感知方法等方面开展技术研究[3],其中少数成果捎带提及了美国情报界对内部威胁的定义与防范举措。目前尚未见到从军事情报学的视角对美国情报界内部威胁防范问题进行的系统考察。本文以美国情报界内部威胁案例、政策文件和负责机构为主要研究对象,研判美国情报界内部威胁发展态势,剖析美国情报界内部威胁防护举措,结合我国情报工作实际,得出对我国防范内部威胁的现实启示。

1 美国情报界内部威胁的发展态势

研判美国情报界内部威胁的发展态势,从纵向上厘清美国情报界内部威胁的演进历程,从横向上提炼美国情报界内部威胁的类型特征,并通过“系统辨识”对美国情报界内部威胁进行归因分析。

1.1 美国情报界内部威胁的演进历程

美国情报界的内部威胁问题具有复杂性和潜隐性,在不同历史阶段和政策环境下呈现出相应的表现形式和特点,其发展历程大致可以划分为三个时期。

1.1.1 萌动期

20世纪上半叶美国情报界内部威胁的“外部化”。情报是战争的先导,美国情报界正是历经两次世界大战得以定型和崛起。美国参加第一次世界大战以后,时任总统威尔逊对内部威胁忧心忡忡,“有一些美国人,享受着美国人的自由和机会。他们把不忠诚的毒药撒入我们国家的动脉,破坏我们政府和国家的荣耀”[4]。为此,他推动美国制定1917年《反间谍法》。此后,司法部调查局(BOI)即联邦调查局(FBI)前身对国内情报的管辖权不断扩大,但其重点是惩治敌方间谍对美国境内的威胁,以及泄露国防情报的美国公民。这一时期美国情报界对“内部威胁”的理解局限于外部情报实体的在地化,对情报机构潜藏的内部威胁缺乏客观认知,内部威胁也未被纳入各类增进安全行动计划的考虑范围。

1.1.2 发展期

20世纪下半叶美国情报界内部威胁的“常规化”。冷战期间,美苏两个超级大国隐蔽战线的情报斗争尤为激烈,美国国防部、国家安全局、中情局、联邦调查局等关键机构均有重要官员或专家向苏联提供情报,如密码破译专家马丁和米切尔于1960年叛逃并在莫斯科揭露美国情报界恶行,埃姆斯向苏联克格勃提供美国情报界大量特工和线人名单等等。美国国防部最先对情报界内部威胁产生知觉、采取行动,率先推出计算机系统的内部访问控制机制(TCSEC),于1999年正式启动“国防部内部威胁削弱计划”。这一时期内部威胁具有涉案岗位关键、人员等级高、潜伏时间长的特点,情报界对如何处置内部威胁尚未达成共识,缺乏可现实操作的权威指导意见,寄望于低成本、运动式地治理,没有把内部威胁防护作为一项长期性艰巨性工作[5]。

1.1.3 汹涌期

21世纪以来美国情报界内部威胁的“白热化”。随着网络信息系统深度嵌入军队和情报工作,军事情报和政府决策等机密信息大都存在电子备份,在数据处理过程中除了会遭遇黑客等外部威胁,也可能面临内部人员无意或故意泄露、破坏等内部威胁[6]。自“9·11”事件发生后,美国政府认为情报界烟囱式体制导致的信息共享缺失是本次情报失败的根本原因。2004年《情报改革和反恐法案》(IRTPA)旨在为情报界重塑“信息共享环境”,以“1+16”的组织架构推动情报融合中心网络建设,美国联盟框架内的情报国际合作以及国内情报公私合作规模不断扩张[7]。由于“情报系统信息共享”的制度化推进、互联网信息技术的场景化应用,这一时期美国情报界内部威胁更加隐蔽、频繁、高效,即便是处在普通岗位或情报外包企业的职员也会诱发大规模情报泄露,如曼宁“维基解密”、斯诺登“棱镜门”等全球瞩目的情报风波。

1.2 美国情报界内部威胁的类型特征

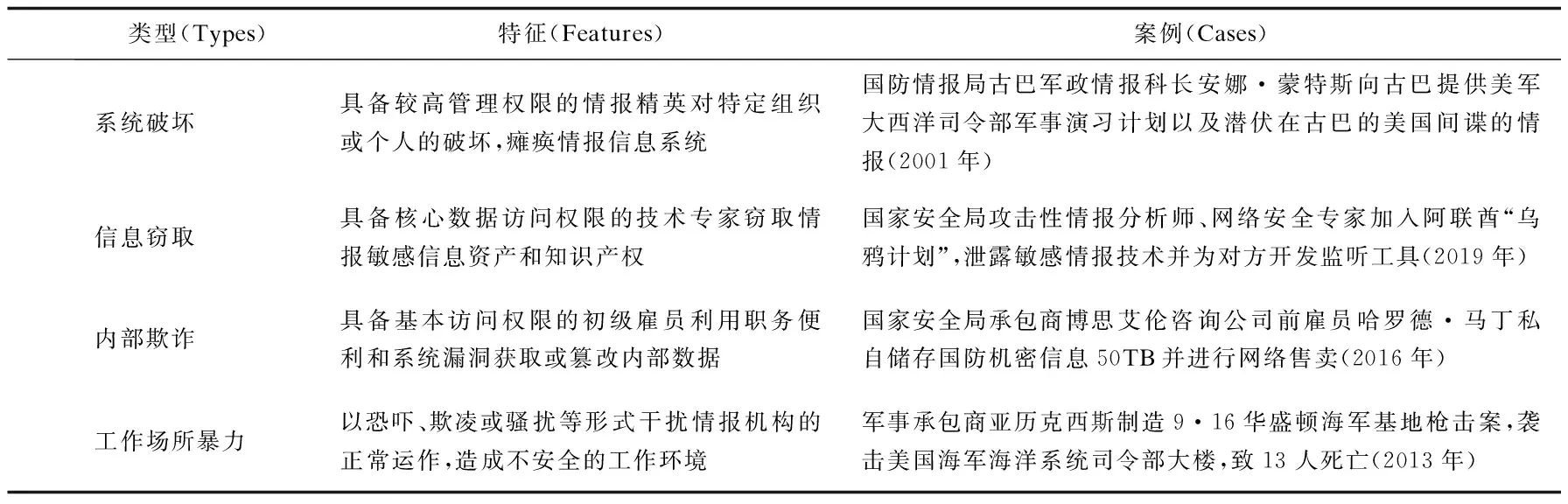

对内部人员的界定是美国情报界应对内部威胁的前提。随着互联网时代内部威胁的扩大化、白热化,情报界对内部人员的定义愈加全面、清晰。美国2012年颁布的《国家内部威胁政策和最低执行标准》定义还较为宽泛,认定内部威胁来自“任何被授权访问美国政府人事、设施、信息、设备、网络或系统等资源的人员”[8]。美国国防部2018年修订更新的《内部威胁计划》(DoDInsiderThreatProgram)则进一步明确内部人员具体类型,包括“军队现役或预备役官兵、各级政府文职官员、国防承包商和顾问、可信任的外国情报盟友、临时授权访客”[9]。美国国土安全部特勤局“国家威胁评估中心”(NTAC)、国防部资助的卡内基梅隆大学软件工程实验室(CERT)于2001年启动国家内部威胁检测项目,该团队迄今已公开发布七个版本的《缓解内部威胁常识指南》,对情报界1500多个内部威胁案例进行语料库分析和追踪研究,其中恶意内部威胁案例达到1 154个。与恶意内部威胁相比,无意内部威胁在动机上情报攻防对抗的烈度低,具体包括意外披露、网络钓鱼、文件和设备遗失等,此处重点探析美国情报界恶意内部威胁的类型特征(见表1)。

表1 美国情报界恶意内部威胁的类型特征

网络时代内部威胁人员来源更加复杂、攻击手段更加现代化,目前内部威胁问题已经从幕后走向台前,成为世界各国情报组织普遍关注的共性问题。回溯美国情报界内部威胁案例,情报机构主要的三种恶意内部威胁是系统破坏、信息窃取和内部欺诈。内部威胁具有层次性,由于“默认信任”的组织模式和身份优势,其行为模式表现出明显的等级化差异,高级情报官员的背叛容易瘫痪特定区域或部门的情报信息系统;情报专业技术人员容易在未经授权的情形下窃取敏感信息资产、对外转移关键情报技术;低阶士兵或承包商雇员的攻击行为主要是私自“移除、存放并传播国防机密信息”。此外,美国军队存在霸凌盛行、枪械管理混乱的顽疾,2018年美国《缓解内部威胁常识指南》把“工作场所暴力”列入恶意内部威胁,强调内部人员的语言或行为暴力也会导致情报功能的降级、丧失[10]。从情报威胁评估来看,内部威胁还具有非线性特征,四种恶意内部威胁的危害并非逐级递减,内部欺诈经过网络的传播和放大也能产生比系统破坏更严重的影响,如2013年斯诺登“棱镜门”事件。与外部威胁的黑箱效应相比,复合化的内部威胁直接地危及情报人员任务执行和生命安全,破坏美国情报界的安全稳定和声誉。

1.3 美国情报界内部威胁的产生原因

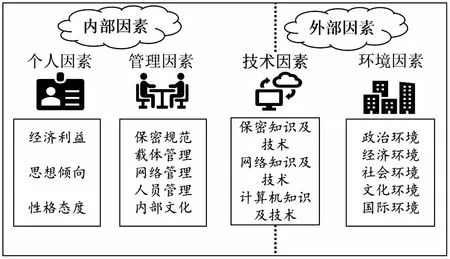

21世纪初美国情报界就把“内部威胁”纳入先进研发活动计划(ARDA),并委托兰德公司以工作坊的形式召开内部威胁研究系列会议,其研究报告《理解内部威胁--2004年3月的会议记录》对情报界的管理流程、脆弱性漏洞、内部威胁特征和识别要素进行评估[11]。按照兰德公司会议讨论的内部威胁模型,情报界内部威胁函数可以表达为F(P,B,O),其中P为“轮廓”(Profile),用于定义环境、人和工具;B为“行为”(Behaviour),用于定义攻击者特征;O为“观测指标”(Observable),用于定义可测参数。由于这三个变量并非严格独立,至今尚未得出完整刻画内部威胁的量化模型。情报界融合计算机、心理学、行为科学等多个领域的专家资源探析内部威胁的产生原因,目的是增强内部威胁归因模型的解释力,提高情报界检测内部威胁的准确度。其中,内部威胁精神分析学派的领军人物弗兰克·格雷策,长期担任美国海军犯罪调查局(NCIS)首席心理科学家,主张从个体心理、组织文化、社会技术三个方面构建内部威胁的归因架构。无独有偶,我国科学家钱学森的情报思想注重考察“社会(文化)环境--人--计算机(网络)--信息/知识”4个要素的相互联系与影响[12]。

基于系统动力学考察情报界内部威胁,有助于科学、清晰地理解“环境、人和工具”,从个人因素、管理因素、技术因素、环境因素4个维度归纳美国情报界内部威胁的生成动因(见图1)。内部人员对情报界作出恶意攻击是内部、外部因素共同作用的结果,由于技术因素无差别地嵌入组织体系和外部环境,故兼具内部、外部因素的双重属性。第一,从内部因素来看,情报机构安全最关键的环节是“人”,个人的经济利益、思想倾向和性格态度是诱发内部威胁的决定性因素。据美国国防部统计,从1947年到2001年该机构发现的54例内部威胁,超过60%的人员是出于经济利益[13]。同时,最致命的内部威胁均来自持有坚定反美主义的人员,如“古巴女王”安娜·蒙特斯、“自由斗士”斯诺登。第二,管理因素和技术因素是导致内部威胁的条件性因素。内部人员只有掌握技术技能、熟知管理漏洞,才能“有密可泄”“有机可趁”,譬如“维基解密”曼宁案曾接入美国机密级网络“SIPRNet”,系统却未对插入性光盘触发信号警报,原因是当时的网络节点预警恰好处于异常关闭状态。第三,环境和技术等外部因素是内部威胁生成的辅助性因素,外部因素要通过内部因素发挥作用。例如美国社会环境中对自由和人权的推崇,与情报界隐私搜集、保密文化存在难以调和的冲突。从“常春藤铃”事件,到特谢拉“泄密门”,情报界内部威胁日渐以一种把美国政府欺骗行为公之于众的神性面孔出现。

图1 美国情报界内部威胁的生成因素

2 美国情报界内部威胁的防范对策

由于“维基解秘”案、“棱镜门”等事件的恶劣影响,奥巴马政府把内部威胁防范提升到国家战略安全的高度。历经多年实践积累和查漏补缺,美国情报界主动塑造面向内部威胁的安全态势、不断强化内部威胁防范措施,形成相对比较成熟的内部威胁防护体系(ITP)。

2.1 健全面向内部威胁的情报政策法规

美国内部威胁防护的情报政策法规发端于1917年《反间谍法》,在美苏冷战期间成型,在网络时代全面更新和升级。从体系架构来看,美国情报界内部威胁的政策法规可以界分为“上位法”“本体法”“联动法”三个层面。

第一,情报界面向内部威胁防护的“上位法”是立足宪法和基本法律制定的权威性法案或命令,从国家顶层设计层面明确防范内部威胁的重大意义和指导原则。美国以《联邦法典》《国家安全法》和《总统行政命令》等具有最高法律效力的条例为遵循,对情报界内部威胁防范的重点和原则作出一般性规定。奥巴马签署第13526号、第13587号行政命令,对明确保密级别类型、确立内部威胁实体工作机构等事项进行整体谋划。2019年美国修订《国土安全法案》,并新增“第104条内部威胁计划”,使得情报界应对内部威胁具备更加坚实的法理依据。

第二,情报界面向内部威胁防护的“本体法”是对“上位法”进行适应性细化和解释,从实践层面制定内部威胁防范直接落地的战略规划和部门规章。美国《2016年国家反情报战略》《2020-2022年国家反情报战略》都把“内部威胁防范”列为反情报的战略目标和关键工作。情报界还对内部威胁防范制定系列操作性条例,如《内部威胁计划最低执行标准》《内部威胁计划成熟度框架》《降低未授权信息披露风险方法》和《国家安全系统的企业审计管理指令》等。

第三,情报界面向内部威胁防护的“联动法”是各个安全领域紧密衔接的产物,对防范内部威胁进行配套性的政策协调和支持。情报界内部威胁与信息共享、网络空间、人力资本、新兴技术等多个领域密切相关。美国《国家信息共享战略》《国家网络安全战略》《减轻美国商业机密被盗的政府战略》和《全球供应链安全国家战略》《关键与新兴技术国家战略》等都对未授权信息泄露等内部威胁保持关注,形成协同规制的安全感知态势。

2.2 优化面向内部威胁的情报管理架构

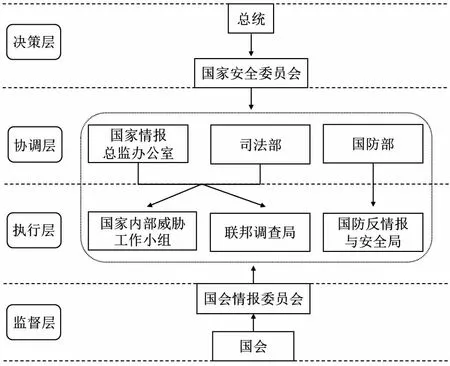

面向内部威胁的情报管理体制反映美国情报界对内部威胁防护的理念认知和总体部署。从组织架构来看,可划分为决策、协调、执行和监督4个层级(见图2)。

图2 美国面向内部威胁的情报管理架构

第一,决策部门是美国情报界内部威胁防范的“神经中枢”,对内部威胁的情报管理活动进行统一指挥与控制,最高决策层是总统领导的国家安全委员会。根据2021年美国《关于更新国家安全委员会系统的备忘录》,总统、副总统、国务卿、国防部长、司法部长、国土安全部长、国家情报总监、白宫办公厅主任等属于国家安全委员会固定成员,中情局局长以顾问身份参加国安会会议,集中对内部威胁防护进行战略决策和指导。

第二,协调部门是美国情报界内部威胁防范的直接领导机构,包括国家情报总监办公室、国防部和司法部。国家情报总监办公室下设的国家反情报和安全中心(NCSC)是情报界内部威胁的业务主管部门,负责整合全美反情报力量应对内部威胁,向决策者及时提供内部威胁评估和预警。司法部保障情报法律政策施行,其下设的情报政策和复查办公室负责对总统命令进行起草、分析和解读。国防部是情报界内部威胁防护的重要阵地,下属情报单位涵盖国家安全局、国防情报局和军种情报单位等,其势力约占整个情报界75%~80%,负责国防系统和工业系统的内部威胁防范。

第三,执行部门是美国情报界内部威胁防范的职责具体承担者,包括国家内部威胁工作小组(NITTF)、国防反情报与安全局(DCSA)以及联邦调查局(FBI)。国家内部威胁工作小组是依据第13587号行政命令成立的跨部门工作组,挂靠在国家反情报和安全中心,在司法部长和国家情报总监的领导下制定、推广内部威胁防护标准。为加强关键技术和供应链领域的内部威胁防范,2019年重组的国防反情报与安全局是隶属“国家工业安全计划”的国防部关键实体,承担联邦政府背景调查、人员安全和工业安全职能。联邦调查局作为司法部所辖的国内情报安全机构,负有拒止内部威胁、审判泄密违法人员的职责,经常以“钓鱼执法”形式主动出击内部威胁。

第四,监督部门是美国情报界内部威胁防范的合法性审查机构。出于维护声誉和“责任最小化”的诉求,情报机构容易对内部威胁“秘而不宣”。美国国会情报委员会每年通过《情报授权法》对内部威胁防护活动进行外部监督,对情报界提交的《涉密人员安全审查报告》进行核验。情报界自身则以监察长为首、各情报机构监察长为成员、监察长论坛为磋商平台进行内部监督[14]。

2.3 创新面向内部威胁的情报技术应用

美国情报界近年来高度重视内部威胁的技术因素,把创新技术知识和技能作为内部威胁防护建设的关键一环,投入大量资金和人力成本提高技术防范能力,不断推进内部威胁防护的情报技术研发、应用和合作。

a.由国防高级研究计划局(DARPA)、情报高级研究计划局(IARPA)主导推进内部威胁预警技术研发计划,跨越从基础研究迈向军事情报业务应用的“死亡之谷”。为实现安全防护手段从被动走向主动,情报界整合政产学研优势力量,把技术“预见性情报”作为突破口。其中最具代表性的是DARPA“孵化”的“多尺度异常检测”项目(ADAMS),对内部大规模数据集进行特征化和异常检测,其子课题“利用图形分析主动发现内部威胁”(PRODIGAL)的研究成果已在部分涉密企业和国防承包商中启用。此外,DARPA资助的“网络内部威胁计划”(CINDER)和“雾计算”项目,以及IARPA资助的“网络安全威胁自动预警系统”(CAUSE),紧贴内部威胁“早期检测、情报预警和应急响应”的现实需求,使情报界对内部威胁保持压倒性的技术优势。

b.美国情报界与时俱进地提升防范内部威胁的装备和技术,从防电磁泄漏技术(TEMPEST)和技术反窃密对策(TSCM)两个维度实施技术和信号安全反制。依据第13587号行政命令成立的高级信息共享和安全防护指导委员会,旨在筑牢美国内部威胁防护的科技屏障,促使计算机网络涉密信息分享和安全防护技术达到跨部门、跨机构的水准[15]。在此基础上,美国情报界基于防电磁泄漏技术,推动政府网络系统设置HTTPS加密,应用新一代智能防火墙系统,重点对内部数据批量导出进行限制、对核心敏感字段进行加密。基于技术反窃密对策,时任国家情报总监詹姆斯·克拉珀认为授权调查内部人员社交媒体使用记录尤有必要。2016年国防部“内部威胁管理与分析中心和国防部内部威胁记录系统”上线运行,对内部人员、设备和工作状况进行全程监控和记录追踪,通过比对正常人员行为基线和潜在风险指标识别内部威胁。

c.美国情报界重视公私部门的情报信息共享和技术合作,通过政府购买、情报外包等形式满足情报用户削减内部威胁的产品需求。情报界公私合作有助于解决效率低下、官僚主义等问题,在满足情报机构迫切的技术技能需要的同时,促使多元社会力量参与内部威胁治理问题。美国情报界与情报承包商Applied Insights等知名公司密切合作,陆军网络司令部曾在2018年签订一项650万美元的合同,与情报承包商就“用户活动监控计划”(UAM)开展情报合作。美国情报公私合作模式并非尽善尽美,军工复合体和旋转门机制进一步扩大情报“知情范围”,容易陷入依赖性合作的恶性循环。

2.4 提升面向内部威胁的全民安全素养

美国情报界认为政府、军队、企业、学校、科研机构以及每位公民都可能遭遇内部威胁,必须塑造一个团结的反情报共同体协力应对内部威胁,特别是通过实施对象化的内部威胁意识宣传教育和培训。

a.制定差异化的内部威胁意识培养举措。美国情报界内部威胁防护的宣传教育和培训认证富有针对性。第一类是针对社会公众,美国反情报与安全中心利用官方网站、社交媒体或电视广播等途径进行宣传教育,对风险较高的目标群体如商务人士、出国旅游人士、科研人员和留学生编制个性化的内部威胁防护手册。第二类是针对情报界内部人员,国家内部威胁工作小组面向各个情报机构开展内部威胁教育和培训认证,国防反情报与安全局面向国防系统和工业系统提供内部威胁培训和认证。第三类是针对企业和私营部门,卡内基梅隆大学软件工程实验室(CERT)侧重对企业防范内部威胁提供专业技术培训。知名情报智库情报与国家安全联盟(INSA)发布内部威胁相关培训系列报告,如《内部威胁培训的高效要素》《内部威胁数据分析技术评估报告》等。

b.注重全民化的内部威胁意识培养方式。为了使美国民众认识到内部威胁问题的严重性和紧迫性,美国情报界开展“间谍博物馆”和主题活动月等系列全民科普性活动。美国间谍博物馆(Spyscape)于2002年设立,并于2019年启动大规模扩建,设置沉浸式的游戏化主题宣教模块,如“小间谍”闯关项目为9~13岁儿童定制“间谍培训”,体验如何破译密码、找出同伴中的“说谎者”。“间谍博物馆”紧扣“游乐场+情报科普”的运营定位,使美国民众更加深入了解情报文化、认识内部威胁危害,拓展内部威胁宣传教育的受众与成效。美国自2019年起还从国家层面推行“内部威胁意识月”主题活动(NITAM),每年9月由国家反情报与安全中心、国家内部威胁工作小组、国防情报与安全次长办公室、国防反情报与安全局以及国土安全部联合策划系列活动,创建“内部威胁意识月”网站,发布游戏包、工具包等应用软件,以富有创造力的主题活动广泛吸引公民参与。

3 美国情报界内部威胁防护对我国的启示

作为军队和情报机构,筑牢内部威胁防护堡垒是维护国家安全和发展,保证能打仗、打胜仗的必然要求。面对日趋复杂、逆风逆水的外部环境,我国要注意汲取美国情报界内部威胁防护的经验教训,切实加强内部威胁防护、增进内部安全。

3.1 以党的领导为根本保证,夯实内部威胁防护的政策制度保障

构建中国特色的内部威胁防护工作体系,必须毫不动摇坚持党对军队和情报工作的绝对领导,切实扎牢法治、行政与社会三维立体的内部威胁防护网。

一是坚持党的领导,优化面向内部威胁的情报法律保障。国家政策法规是引导情报机构开展内部威胁防护工作的指挥棒。近几年,我国相继出台或修订《国家情报法》《国家安全法》《网络安全法》《反间谍法》等,情报工作实现从无法可依到有法可依的时代跨越。但是我国现有法律并未明确提及“内部威胁”概念,主要通过国家安全、公安、外交、保密和反间谍等法律条例进行内部威胁防护的职能分配,这种分散型的授权方式和工作机制存在“九龙治水”的监管困境。应当借鉴美国面向内部威胁的情报政策法规,统一编制中国内部威胁工作战略规划、标准和白皮书。

二是推进新时代党的建设新的伟大工程,强化军队和情报机构的思想建设和制度建设。尽管美国情报界大力整饬内部威胁,但是情报泄露事件仍然层出不穷,其物质基础在于美国情报界与军工复合体长期的“暗中媾和”。要一如既往地发挥党和军队思想政治工作优势,严管厚爱广大官兵和情报工作人员,纠治网络时代“无密可保”的错误认知与和平积弊。军队和国家情报机构可试点设立内部威胁管理的专职主管官员,常态化开展内部威胁培训和教育认证,建设一支具有职业发展路径的内部威胁工作队伍,鼓励“以绩提薪”“以技提薪”打破职业天花板。

三是坚持党的群众路线,深化人民群众防范内部威胁的安全意识。人民安全是总体国家安全观的宗旨,内部威胁防护必须紧紧依靠人民群众、广泛动员人民群众。要逐渐破除人民群众对“情报”神秘面纱的固有印象,依托4·15全民国家安全教育日等主题活动广泛宣传内部威胁典型案例,重点面向与国家安全相关的企业职工、科研人员以及出国旅游留学人员等群体印发《内部威胁防护常识指南》,引导群众通过国家安全机关举报受理平台提供内部威胁的有关情报线索。

3.2 以反情报工作为现实统领,制定内部威胁防护的体系化反制措施

美国情报专家艾布拉姆·舒尔斯基认为反情报包括拒止、侦查、欺骗三个环节,即情报威胁防御与安全保障、间谍发现与案件分析处置、实施战略欺骗误导敌方决策[16]。构建中国特色的内部威胁防护工作体系要遵循反情报工作的具体特点和规律,通过积极塑造情报安全态势、保持监督惩处高压态势、采取进攻性反情报手段对内部威胁进行体系化反制。

一是兼顾技术与非技术防范,筑牢内部威胁防护“中国墙”。维护情报安全是防御性反情报的基本目标,是使内部威胁处于全面潜隐或消弭的状态。利用技术遏制内部威胁是数字化时代赋予的巨大机遇。但是我国同样面临从基础研究向情报科技应用的“死亡之谷”问题,如国家自科、社科等重大专项与现实情报需求存在差距。深入挖掘内部威胁的情报实战需求,追踪国外情报前沿技术应用趋势,从信息流约束、主体行为约束构建覆盖内部威胁生命周期的技术防护机制。对于非技术防范,要根据“事前预防、事中监控、事后审计”原则对内部人员做好政治审查和背景调查,建立我国正常人员行为基线与潜在风险指标体系。

二是兼顾监督惩处与协同防范,划定内部威胁防护“高压线”。我国要落实“长牙齿”的内部威胁防护政策法规,关键在于能否高质量执行。目前我国军队和情报机构难以对地方工作机构或人员实施内部威胁监管和审查,缺乏对现役人员以外的内部威胁进行监督惩处的强力手段。要深入实施军地融合发展战略,在国家层面建立反情报领导机构和内部威胁跨部门协同机制,加强军地联合检查、侦查和执法,协力应对政治、军事、经济、社会、文化、网络等各个安全领域的内部威胁。

三是兼顾战略欺骗与知觉管理,激活内部威胁防护“传感器”。欺骗是通过伪装、投放诱饵等手段向对手释放虚假信息,高水平的欺骗需要运用“知觉管理”,采取复合欺骗手段把相互印证的特定虚假信息传递给敌方。2022年美国国防部成立影响力与认知管理办公室(IPMO),国家情报总监办公室成立外国恶意影响中心(FMIC),以信息战和认知战来影响敌对国家及其民众的思想、态度和价值观,从美西方在俄乌冲突中的情报披露可见一斑[17]。在内部威胁潜隐阶段,采用“钓鱼执法”的形式主动出击,使内部威胁自动暴露;在内部可疑人员被认定以后,主动提供虚假信息,既防止对方获取真实情报,又根据其反应调整欺骗方案;自导自演一场内部威胁,披露于我有利的机密信息、形成情报威慑。

4 结 语

美国情报界内部威胁的发展史也是世界情报活动史的一个缩影。从两次世界大战到美苏冷战,再到21世纪互联网时代的大国竞争,美国情报界的内部威胁由被忽视走向常规化、白热化,情报机构内部威胁已然成为世界各国情报战线不得不严阵以待的治理难题。要结合我国具体实际,批判性借鉴美国以问题导向完善内部威胁防护体系的经验做法,毫不动摇地坚持党对军队和情报工作的绝对领导,进一步夯实内部威胁防护的政策制度保障,遵循反情报工作的特点和规律,对内部威胁进行体系化反制。当今世界百年未有之大变局加速演进,要从统筹国家安全与发展的高度认识内部威胁防护,加快构建具有中国特色的内部威胁防护工作体系,为实现中华民族伟大复兴扎牢内部威胁防护网、提供坚固的情报安全保障。