综合护理在Delta内镜腰椎融合术围手术期的应用

王燕 李秋玲 熊永丹 罗政

腰椎内固定融合术是治疗腰椎退行性疾病的常用术式[1-2],通过重建腰椎的结构恢复腰椎的稳定性,改善脊柱畸形,解除病人疼痛,提高病人生活质量。随着脊柱内镜技术的发展,微创脊柱内镜技术因未对肌肉进行广泛剥离,减少了出血及对韧带和椎间小关节突的破坏,保护腰椎后柱结构完整性,增加术后腰椎稳定性,手术切口小愈合无明显瘢痕,术后恢复较快,并发症较少,在腰椎退行性疾病中的应用越来越多,已逐步成为治疗腰椎退变性疾病的常用术式[3-4]。我们基于加速康复外科理念组建综合护理干预小组,对Delta内镜腰椎融合术的腰椎退行性病人围手术期进行针对性护理干预,积极发挥微创手术恢复快的优势,尽早启动术后康复训练,使病人早日回归正常生活。本文回顾性分析在Delta 内镜腰椎融合术的腰椎退行性病变病人实施综合护理干预的应用效果,以期为临床护理工作提供参考。

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

纳入标准:①由MRI、CT 等影像学检查确诊为腰椎退行性病变;②经3个月保守治疗无效,行Delta内镜腰椎融合术;③术后随访时间>1年;④病人自愿参加本研究并签署知情同意书。

排除标准:①有腰椎手术史;②合并有椎体骨折、腰椎感染性病变和椎管内肿瘤等疾病;③先天性脊柱畸形;④随访时间不足1 年或病历资料不完整者。

二、一般资料

纳入2020 年1 月至2022 年1 月在我科行Delta内镜腰椎融合术治疗的腰椎退行性病变病人120例。所有病人均有不同程度的慢性腰腿痛症状,久立或行走后加重,经保守治疗3个月无效,于全身麻醉下由同一手术小组行Delta 内镜腰椎融合术。将围术期采用综合护理干预的病人纳入观察组,采用常规护理的病人纳入对照组,每组60例。观察组男33 例,女27 例;年龄为(57.71±8.98)岁(31~74 岁);融合节段:L3/414例,L4/526例,L5/S120例。对照组60例,男29 例,女31 例;年龄为(56.73±10.65)岁(29~73 岁);融合节段:L3/48 例,L4/526 例,L5/S126 例。两组性别、年龄和融合节段等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究通过我院医学伦理委员会审核批准。

三、护理方法

对照组进行常规护理、健康宣教及健康指导,术前6 h禁食水,术后监测生命体征,遵医嘱给药。观察组在常规护理基础上行综合护理干预,具体措施如下。

1.组建综合护理干预小组

综合护理干预小组由科主任和护士长,4 名管床医生及6 名高年资护士组成。科主任为总负责人,为病人实施Delta内镜腰椎融合术。护士长为组长,负责对小组成员进行综合护理干预相关知识及技能培训,以及护理质量的监督考核,对收集的数据进行汇总分析。管床医生参与手术,并根据病人病情及时调整治疗方案,负责围手术期相关并发症的处理。高年资护士负责围手术期护理、指导病人术后康复训练、收集数据、电话回访,并根据回访情况对病人进行相应的康复指导。

2.术前护理干预

术前责任护士积极与病人及其家属沟通,倾听病人及其家属诉求,建立良好患护关系。①护理评估:收集病人基本信息、了解病人对疾病的认知情况,做好护理评估。②术前宣教:讲解手术过程、必要性、术后常见并发症及综合护理干预相关流程和注意事项。③术前心理干预:通过宣传册和视频进行健康宣教,提高病人及其家属对疾病的认知度;组织病友分享成功案例,帮助病人及其家属优化情绪、确立信心,争取病人及其家属的理解与配合。④术前康复指导:指导病人练习床上大小便,教会病人正确的咳嗽咳痰方法、肺功能训练以及练习翻身拍背,降低术后肺部感染、压力性损伤形成的风险。

3.术中护理干预

监测病人生命体征,若出现异常及时进行针对性处理。

4.术后护理干预

①生命体征监测:术后24 h 常规监测,观察心率、呼吸、脉搏、血氧饱和度、血压。②体位管理:术后6 h内去枕平卧硬板床,每隔2 h协助病人轴线翻身一次,侧卧20~30 min,预防压力性损伤发生。③疼痛管理:根据病人的疼痛评估情况,采取冰敷或自控式镇痛泵治疗,或通过聊天、看电视等方式转移病人注意力减轻疼痛。④心理干预:由于疾病长期慢性疼痛以及术后疼痛,可能使病人产生焦虑等不良情绪,医护人员仔细倾听病人的倾诉,让病人情绪得到释放和缓解,通过耐心讲解消除病人的不良情绪。⑤引流管护理:准确观察及记录引流量及引流液性质,防止引流管扭曲、阻塞、受压导致引流不畅及脱出,严密观察切口情况。如引流液清亮或颜色明显变淡则考虑术中损伤硬脊膜及蛛网膜导致脑脊液漏可能,及时向医生报告情况,行加压包扎;若为负压引流,停止负压引流,卧床休息,抬高床尾30°。引流管常规留置24~48 h,24 h引流液少于50 mL拔除引流管。术后保持会阴部清洁,24~48 h拔除导尿管。⑥神经功能观察:术后检查双下肢感觉、运动及括约肌功能,重点检查手术节段神经根支配的下肢感觉及运动,尤其是下肢疼痛及放射痛的减轻程度、肌力及感觉平面变化,详细记录并与术前相比较,每班做一次评估。若出现双下肢疼痛加重、肌力及感觉减退,需鉴别上述是否由术后神经根水肿引起或出现腰椎术后血肿、术后椎间融合器移位压迫神经引起相应症状,若发现异常需及时向医生汇报。此外,还需密切观察病人大小便功能及检查鞍区感觉,若出现大小便功能障碍,需鉴别是否由马尾神经损伤或病人不习惯床上大小便所致,并及时向医生报告[5]。

5.功能锻炼

①下肢功能锻炼:麻醉清醒后应指导病人行髋、膝、踝等关节的屈伸活动及踝泵运动,术后24 h指导病人行直腿抬高试验,15 min/次,3 次/d。根据病人耐受程度适当增减,以不影响病人夜间休息或感到下肢酸胀、疲劳为度。②腰背肌功能锻炼:术后第2天,遵医嘱复查腰椎正侧位X线片,确定椎间融合器及内固定物位置佳后指导病人行腰背肌功能锻炼。病人屈膝平躺,以双足、双肘和后肩作为支撑,将腰臀部缓慢抬至最高点,并在最高点维持3~5 s,然后再缓慢放下,10~15个/次,2次/d,视病人耐受程序可适当增减。③下地活动:指导病人在专人的保护下按照“半卧-坐-站-走”的顺序带腰部支具下地活动,逐渐增加活动量。

6.健康指导

嘱病人加强营养、注意休息,养成正确的生活习惯。恢复期避免久坐、负重及腰椎前屈、扭转动作及剧烈活动;继续行腰背肌功能锻炼;腰部支具术后佩戴3 个月,待椎间植骨融合后进行适当的腰椎活动度锻炼。术后3、6、12 个月门诊复查,定期电话回访,并根据回访情况对病人进行相应指导。

四、观察指标

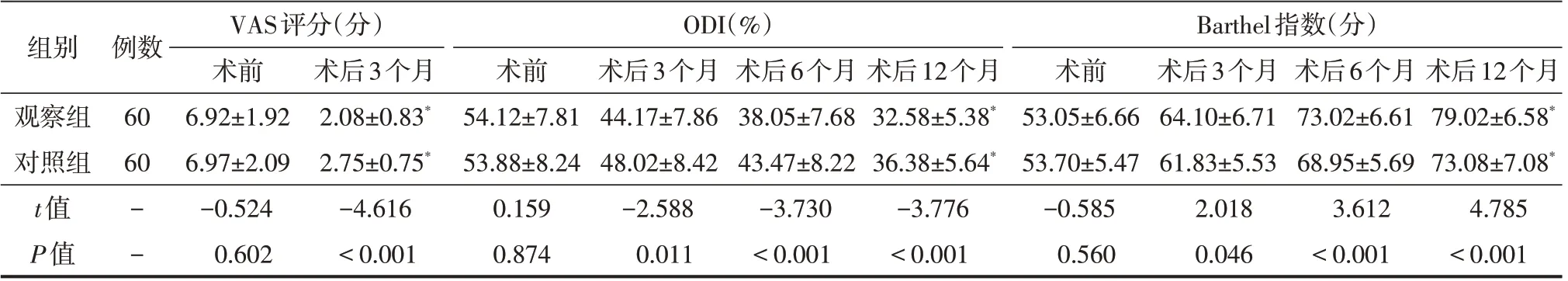

观察两组住院时间;术前、术后3个月疼痛视觉模拟量表(VAS)评分;术前、术后3、6、12个月Barthel指数及Oswestry功能障碍指数(ODI)情况。

五、统计学处理

采用SPSS 22.0统计软件(IBM公司,美国)对数据进行分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,行t检验;计数资料用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

结果

观察组住院时间为(10.13±1.87)d,较对照组(14.98±2.08)d 明显缩短,两组比较,差异有统计学意义(t=13.426,P<0.001)。

术后3个月,观察组VAS评分明显低于对照组,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。术后3个月、6个月、12个月,观察组ODI明显低于对照组,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05);术后3个月、6 个月、12 个月,观察组Barthel 指数明显高于对照组,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 两组干预前后VAS评分、ODI、Barthel指数比较(±s)

表1 两组干预前后VAS评分、ODI、Barthel指数比较(±s)

注:与同组术前比较,*P<0.05

组别观察组对照组t值P值例数60 60 ODI(%)Barthel指数(分)术后12个月79.02±6.58*73.08±7.08*4.785<0.001--VAS评分(分)术前6.92±1.92 6.97±2.09-0.524 0.602术后3个月2.08±0.83*2.75±0.75*-4.616<0.001术前54.12±7.81 53.88±8.24 0.159 0.874术后3个月44.17±7.86 48.02±8.42-2.588 0.011术后6个月38.05±7.68 43.47±8.22-3.730<0.001术后12个月32.58±5.38*36.38±5.64*-3.776<0.001术前53.05±6.66 53.70±5.47-0.585 0.560术后3个月64.10±6.71 61.83±5.53 2.018 0.046术后6个月73.02±6.61 68.95±5.69 3.612<0.001

两组末次VAS 评分、Barthel 指数和ODI 与术前比较,差异均有统计学意义(P<0.05,表1)。

讨论

随着微创理念的深入人心和脊柱内镜技术的飞速发展,Delta内镜腰椎融合术已成为治疗腰椎退行性疾病的主流术式。临床常规护理通常是根据症状作出相应处理,存在滞后性和缺少针对性。

我们成立综合护理干预小组,围绕病人围手术期(术前健康宣教、心理干预,术后护理管理、并发症的处理)和出院后康复锻炼及时作出干预和指导,使病人平稳度过相应阶段。良好的术前宣教及心理干预能有效消除病人紧张、焦虑等情绪,减少对手术及预后的顾虑,积极配合治疗[6];重视早期功能锻炼,遵循尽早锻炼、循序渐进、持之以恒的原则,科学合理地安排锻炼计划[7]。腰椎术后开始腰背肌锻炼的时间尚存争议[8-10],我们根据实施早期康复可改善腰椎融合术后病人日常生活能力[11],结合Delta 内镜腰椎融合术对腰椎后柱结构破坏小,在术后第2 天复查腰椎正侧位X线片确定椎间融合器及内固定物位置佳后,再指导病人行腰背肌功能锻炼。注重延续性护理,手术后延续性护理是临床护理工作中较易遗漏部分,可直接影响到手术治疗效果[12]。本研究结果表明,综合护理干预较常规护理干预能显著降低病人VAS 评分、ODI,缩短住院时间,提高病人Barthel指数,差异有统计学意义(P<0.05)。通过综合护理采取相应措施积极干预,为病人早日回归社会起到积极作用。

综上所述,通过专业团队开展针对性的综合护理,发挥微创手术恢复快的优势,促使病人尽早投入早期康复训练中。全面的综合护理干预能确保病人在康复过程中获得更好的就医体验,减少手术并发症发生概率,缩短住院时间、加速康复,早日回归正常生活,对临床护理工作具有一定的参考指导意义。