论商业秘密保护的非法性限制

黄智明,毛 昊

(同济大学 上海国际知识产权学院,上海 200092)

一、问题的提出

2019年,德国出台《商业秘密法》(TSA)转化欧盟《商业秘密保护指令》,在商业秘密构成要件的表述中,插入了“合法利益”(berechtigtes Interesse)这一要求,意味着德国在秘密性、保密性和价值性之外,确立了“合法性”作为商业秘密的构成要件之一。《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)中虽没有涉及相关限制,但部分地方文件也体现了界定非法商业信息法律性质的需求。如《江苏省高级人民法院关于审理商业秘密案件有关问题的意见》中规定:“不具备国家特许经营资质的主体不获得营业秘密。”《深圳经济特区企业技术秘密保护条例》第九条规定:“违反法律、法规,损害国家利益、社会公共利益,违背公共道德的技术秘密,不在本条例的保护范围。”按照法律位阶理论或文件性质,以上文件未必都能作为裁判依据,但也说明非法商业信息可保护性的问题不可回避。

在司法实践中,由于缺乏明确的指导,各地法院在涉及非法商业信息的案件中出现了“类案不类判”的问题。以他人通过不正当手段获取不具备办学资质团体所积累的经营信息为例,南京、深圳、北京三地法院分别作出了侵权、不侵权和判定侵权但免于赔偿三种截然不同的判决①南京阶梯文化传播有限公司与姚某侵害商业秘密纠纷案,南京市中级人民法院(2007)宁民三初字第137 号。深圳市中教文化传播有限公司诉黄某、深圳市正本教育科技有限公司侵害商业秘密案,深圳市中级人民法院(2015)深中法知民终字第800号。北京智慧谷科技发展有限公司诉金某等侵害商业秘密案,北京市丰台区人民法院(2008)丰民初字第15835号。。在毛某与重庆市足下软件职业培训学院合同纠纷案中②毛某诉重庆市足下软件职业培训学院合同纠纷案,重庆市第一中级人民法院(2017)渝01民终4750号。,重庆市第一中级法院认为“秘密性、保密性、价值性只是民事主体享有商业秘密相关权益的必要条件,而非充分条件……商业秘密需具备合法性应为应有之义”。上海市高级人民法院也认为:“合法性”是商业秘密受到保护的“前提条件”③安客诚信息服务(上海)有限公司诉辰邮公司等商业秘密侵害纠纷案,上海市高级人民法院(2006)沪高民三(知)终字第92号。。合法性是一个非常宽泛的跨部门法概念,如不清晰界定其内涵可能造成轻微违法当事人丧失重大损失赔偿请求权的不公平结果。

此外,非法性对商业秘密的权利限制应当达到何种效果?目前,我国知识产权体系中非法性对于权利的限制可分为两种模式:限制权利构成和限制权利行使。《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第五条规定,违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造不授予专利权。也即非法性阻却专利权的构成,是专利权的权利障碍抗辩事由。而《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)第四条则规定:“著作权人和与著作权有关的权利人行使权利,不得违反宪法和法律,不得损害公共利益。”非法性仅限制著作权的行使,是著作权的权利阻止抗辩事由,非法作品仍享有消极的著作权。那么商业秘密应当适用何种模式?

二、非法性是否阻却商业秘密保护正当性?

(一)商业秘密保护的历史

商业秘密保护思想的起源尚有争议。有学者认为应当追溯到罗马时期的禁止策反奴隶以获得奴隶主秘密的法律,但《禁止腐化奴隶法》(Actio servi corrupti)的立法目的主要在于规范第三人对他人特殊财产(奴隶)的行为,比如禁止鼓动奴隶参与暴动、生活奢靡、传播迷信,禁止虐待他人的奴隶、与他人的奴隶通奸等。其中虽然也涉及“禁止诱使奴隶篡改、毁坏、抄录主人的账目”等与现代商业秘密保护客体相关的内容,但这更像是广义上的商业不道德行为。

另一种观点认为,商业秘密的法理思想伴随19世纪早期工业资本主义而产生。1837 年,美国衡平法院基于当时的法律原则,在“Vickery v. Welch”案中确立了“交易中知悉相关工艺秘密的一方负有承诺不披露的义务”,但直到1868 年马萨诸塞州最高法院审理的Peabody v. Norfolk 一案中,商业秘密才首次被确认为财产。格莱法官在其判词中写道:“以其智与力所谋之利益,其利益于法为财产。”商业秘密保护的法理思想也进一步明确为:“发明、发现,抑或工艺的秘密,即便不可申请为专利,也没有排他性权利,但仍然是一种财产。违背诚信而窃以自用者、告以他人者,皆为法所禁止。”这一判例引发激烈的社会讨论,在当时的财产权理论中,占有是财产权的先决条件,将没有对世性和排他性的信息作为财产保护,很难被所有人所接受。随着社会法学派和20 世纪早期实证主义法学派的兴起,传统的财产权理论受到撼动。他们最终认为,财产权并不以占有为基础,财产权是带有一定社会目的而被实在法所创造的权利。财产权的形式主义化让商业秘密进入财产权客体范畴成为可能。

19 世纪后半叶商业秘密和有关商业秘密的反不正当竞争规定主要以劳工法的形式存在着,其目的是帮助手工制造业限制熟练工人的流动。随着商业秘密法律概念的推广,被视为商业秘密的信息种类也越来越丰富,工人的流动条件愈发苛刻。这个阶段的保密义务以劳工合同的形式产生,商业秘密侵害主要体现为违约行为。20 世纪初期,商业秘密侵害被视为新型不正当竞争行为,1939 年美国法律研究所发布《侵权法重述》,宣称商业秘密法保护的是“一般商业责任——善意”,而不是“思想的财产性权利”。商业秘密保护的正当性由财产权转变为商业道德,其侵害行为的内涵也进一步扩大。此后商业秘密的概念在1979 年《统一商业秘密法案》、1990 年代《反不正当竞争重述(第3 版)》和2016 年美国联邦《商业秘密保护法》(DTSA)都发生了表述上的调整,但其保护正当性始终围绕着财产权、合同义务和反不正当竞争道德义务展开。

(二)商业秘密保护的正当性

商业秘密每个角度的特征都衍生出相应的保护正当性学说。其秘密性衍生了人格权保护学说、商业性衍生了反不正当竞争侵权学说和商业道德说、价值性衍生了财产权说、无形性衍生了知识产权说。其中,主流的商业秘密保护正当性学说包括财产权、知识产权、反不正当竞争义务和合同义务。

商业秘密的财产权保护和知识产权保护是商业秘密有名权利说的主要形式。在明确“政府披露私主体的专有信息是否构成宪法意义上的征用”这一问题上,美国最高法院曾在“Ruckelshaus v. Monsanto Co.”案中认为:“商业秘密拥有诸多有形财产才具有的特性,比如可转让、可抵押、可清算,因此商业秘密是财产的一种形式。”当然,从国际条约和主要国家的立法现状看,商业秘密可能有更多理由归入知识产权的畛域。功利主义理论认为,商业秘密是公共政策为了刺激社会创新而拟制的财产,是国家为了使企业公开招聘而非雇佣家庭成员,降低其商业行为中的防御成本,促进创新成果传播的平行于专利制度的财产制度。

反不正当竞争法是世界范围内商业秘密成文法保护最主要的形式。此种理论并非强调商业秘密本身的应保护性,而在于宣示侵害他人商业秘密的可责性,也即法律惩罚破坏商业道德秩序的行为。行为人一旦选择进入一段保密关系,则保密关系中所涉信息是否有价值在所不论,突破保密责任本身就被视为违反商业道德。从法律执行角度而言,财产权、知识产权等有名权利侵权判断路径是确定权利范围并判断行为结果是否落入权利范围,反不正当竞争的执行则无需还原到具体权利,只要行为满足法律禁止性规范,就认定违法。

技术转让合同和劳动合同中的保密协议、竞业协议是企业用于保护其商业秘密最常见的手段,是诉讼中证明其采取了合理保密措施的重要依据,因此也是法律保护商业秘密的主流正当性来源之一。合同之所以在商业秘密的保护中占据重要的地位,一方面是因为它解决了保密信息流通中的“阿罗信息悖论”(Arrow's Information Paradox),即“接收方无法在自己不知道的信息上做消费决策,但信息一旦被接收方获知,控制人就失去了对信息的控制”。合同义务使接收人获取了相关信息后,在一定条件下支付合理对价,并保证信息传播的范围。另一方面,合同是雇佣关系产生的主要法律形式,自然也成为约定雇员与雇主间保密义务的主要载体。

(三)非法性对商业秘密保护正当性的阻却效果

1.非法性对商业秘密财产权的阻却效果

财产权经典理论——洛克劳动理论认为,私有财产产生的条件包括:一是通过劳动使某种东西脱离自然状态或者增益其价值;二是留下足够多、同样好的资源给其他人(私有该种东西不影响他人对其的需求)。商业秘密具有天然符合该条件的性质:商业秘密的来源包括收集整理外部信息和积累整理自身研发、经营产生的内部信息两个途径。一方面,无论源于何种方式,企业都需要为之付出大量的劳动,使其从无到有或从杂乱到有序,为企业生产经营所用,增益其价值。另一方面,将此种商业信息私有的行为不仅不影响外界对其的需求,甚至不为外界所知悉。

无论是公法违法性还是私法违法性都不阻却财产权的产生。我们不妨用侵犯他人财产权的加工物所有权取得理论解释财产权与私法非法性的矛盾。罗马法认为具有私权违法性的财产并不丧失本身的财产属性:当加工方取得所有权时,材料方得请求给付材料之价值的诉权。若加工人出于恶意,材料人得“提出原物之诉”(actio ad exhibendum)和“盗窃之诉”(action furti et furtiva)等另外的利益诉权。现代民法典也认为违法性可能影响财产权权属,但是加工物本身具有财产属性。《德国民法典》第950 条、《法国民法典》第570 条、《瑞士民法典》第726 条、《日本民法典》第246 条都规定了以添附和材料的价值孰高以及能否恢复原状为依据确定新物的财产权归属。在可以恢复原状的情况下,法律也可能否认添附部分的权利(毁坏添附以恢复原物),具有惩罚性。但惩罚的前提是加工物一旦产生,原物就归于消灭,且恢复原物以毁灭添附为必要代价。商业信息的无形性决定了对权利的享有不以物理上的占有为必要,新知识产品的产生不以旧知识产品的消灭为前提。判定新知识产品的权属完全可以基于更宽容的原则。事实上,我国《民法典》第三百二十二条就提出过错原则和物尽其用原则相结合的处理办法,采用整体效用的最大化原则来解决加工物的所有权归属问题。基于此,新知识产品的产生若可以通过补偿旧知识产品的利益损失获得权利,知识产品总量可得以繁荣。实定法中,未经权利人允许,在他人作品之上创作的非法演绎作品在瑞士和英国等国受到版权保护也支撑此观点。

违反公法一般指违反强制性规定,例如行政法规。行为后果包括处以罚款、没收违法所得、没收非法财物、限制从业、行政拘留等。通说认为,“非法财物”并非违法行为所产生的财物,而是指“从事违法活动的工具”,主要包括用于非法活动的合法财物和本身也被法律禁止的“违禁品”。因此非法商业信息显然不属于“非法财物”。“违法所得”则是指“违法行为人从事非法经营获得的利益”。实践中,“违法所得”可以是财物也可以是财产性利益,如《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)第七十二条规定“股权”作为强制执行的对象。但这种做法存在学理上的争议。基于公平正义的法律精神,许多学者认为违法所得应当以违法收入扣除合理成本的收益为标准,而非违法活动所取得的全部收入。张明楷教授认为违法所得的认定只能采用“纯益主义”。那么具有财产价值的非法商业秘密并不能直接收缴,事实上,即便收缴也不会否定其财产属性,仅改变其权利归属。

2.非法性对商业秘密知识产权的阻却效果

知识产权是出于一定的政策目的而拟制的产权,属于法定权利。其权利产生方式取决于法律的规定。专利和商标都以登记作为生效方式,但商业秘密的价值有赖于秘密性,不适合进行登记管理,因此商业秘密的知识产权产生于满足法定构成要件之时。根据《反不正当竞争法》第九条第四款规定,商业秘密必须满足保密性、秘密性和价值性以作为知识产权的客体。判断非法性是否阻却商业秘密知识产权的正当性,就需判断非法性是否影响商业秘密三要件的认定。

公法非法性和私法非法性都不阻却商业秘密知识产权,因为非法性并不影响商业秘密三要件的成立。商业秘密的三个构成要件分别是保密性、秘密性和价值性。其中保密性是指企业是否采取合理的措施(Affirmative Steps)使商业信息处于秘密状态,在“Electro-Craft Corp.诉 Controlled Motion, Inc.”案中,明尼苏达州法院确立了合理的保密措施包括物理保密措施和保密规定两方面。其中物理保密措施表现为存放秘密信息场所的安保情况,是否设置秘密标识,进入人员限制,对使用过的秘密信息载体的处理方式等;保密规定则主要包括对员工的保密教育,向员工明确传达保密的要求等。也即商业信息的性质并不影响保密性的客观判断。商业秘密的秘密性是指不为公众所知悉。其中包含两个层面的判断:一是该商业信息未曾向公众披露;二是该商业信息并非对公有领域信息的简单汇编。不难发现,商业秘密的保密性和秘密性都是对客观状态的判断,与其法律评价无关。

非法性对价值性的影响相对复杂,因为“价值”一词的概念不一。违法标的物之上无法创设民事关系,民法将其评价为负价值,因此有必要区分民法评价中的“价值”与作为商业秘密构成要件的“商业价值”是否是同一概念。最高院和最高检并未对“商业价值”作出明确具体的内涵界定,但从司法实践中不难看出,商业秘密的价值性主要包含市场价值和实用价值,表现为“是否能给权利人带来经济利益”以及“能否带来竞争优势”④例如, 湖北纳禹新能源科技有限公司、尤鹏禹等侵害技术秘密纠纷案,中华人民共和国最高人民法院(2022)最高法知民终275号;唐山玉联实业有限公司、玉田县科联实业有限公司侵害商业秘密纠纷案,中华人民共和国最高人民法院(2017)最高法民申2964号。。从实际裁判案例看,只要商业秘密运用于生产实践或商品中,一般认为该商业信息价值性显而易见。可见,“商业价值”是一个客观概念。因此不应当以企业非法活动的情报信息、企业非法经营产生的营业秘密具有非法性为由否认其作为商业秘密的“价值性”。

3.非法性对商业秘密保密合同义务的阻却效果

《德国民法典》第134 条、《日本民法典》第90 条、《意大利民法典》第1418 条都规定违反强制法的法律行为无效。我国《民法典》第一百五十三条规定:“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。”该条款被称为“管理性强制性规定”或者“适法规范”,目的是将公法引入到私法之中,实现法律规范的整合与体系化。实践中确定强制性规定有一定困难,从而影响了合同保密义务的判定。

强制性规范可以分为民法强制和外部强制。一种观点认为适法规范中所称强制性规定只能是外部强制,即来自公法的违法性。德国民法对公法强制和私法强制作了严格的区分,私法强制是一种自治规则,违反私法强制的法律后果是不生效(Unwirksamkeit),如果当事人不寻求法律强制力来推动契约的实施,法律并不主动认定合同无效,并且当行为违法瑕疵消失以后,也可以认定为成立并生效。相比而言,违反公法强制的法律后果是无效(Nichtigkeit),无效即确定无效、当然无效、自始无效,私人无法对合同效力做出任何改变。因此,无效法律行为认定有必要限制于“外部强制”。

另一种观点则认为适法规范中的强制性规范应当同时包含民法强制和外部强制,因为各国立法在公私二元分界上都无法做到泾渭分明。比如《中华人民共和国物权法》(以下简称《物权法)、《公司法》中包含诸多具有公法性质的条款。既然私法中也可能包含公法性的规范,又何以仅根据部门法的粗糙分类来决定无效合同之强制性规定的范围呢?

笔者认为,合同无效制度是国家权力对契约自由的干涉,只有私人自治对重大社会公共利益产生消极影响时,此项制度才有正当性。因此不应当将民法强制作为“适法规范”的内容。但公法、私法的界限虽不与部门法的界限完全重合,却也大致相符。所以就保密合同而言,若商业秘密违反行政法、刑法等公法强制,则以无效为原则,以有效为例外;当商业秘密违反民法强制,以有效为原则,以无效为例外。其中例外考量的是合同成立是否导致强制性规定保护特定公共利益的立法目的无法实现。

4.非法性对反不正当竞争保密义务的阻却效果

商业秘密的反不正当竞争保护是因为不当披露、盗取、使用他人的商业秘密有损他人的竞争利益,从而被认为是违背商业道德和诚实信用原则的行为,那么如果商业秘密本身具有非法性时,不正当的披露、获取、使用行为就不具有可责性了吗?在英美侵权法中,如果原告行为违反法律(一般是指刑法),则被告得对抗原告赔偿请求权之抗辩权,也即非法性抗辩。

但非法性抗辩一般仅适用于被告的过失行为,在被告具有重大过失或者故意时并不适用。在“Revill v. Newbery”案中,原告入室盗窃,被被告子弹击中,原告遂提起身体侵权赔偿之诉。被告以“非法事由不得作为请求法律救济的依据”(ex turpi causa non oritur actio)抗辩,但未被法官采纳,其上诉也被驳回。法官认为:“不能将每一个闯入者都当成亡命之徒,所以土地的管理者对闯入者施加身体上的伤害负有责任。”虽然入室盗窃是被公法所禁止的行为,但这种违法性并没有完全阻却被告侵害盗贼身体权利的不道德性。在“Stoffel & Co v. Grondona”案中,原告是被告的代理人,因为工作疏忽没有为被告完成不动产的登记转移,被告因此没有获得产权。但被告“购买”该不动产是出于抵押诈骗的目的,原告的疏忽客观上避免了第三人的损失。即便如此,原告的工作疏忽仍然被美国最高院判定为侵权。虽然诈骗具有公法上的非法性,但过失造成他人的经济损失的不道德性并没有被这个事实所改变。

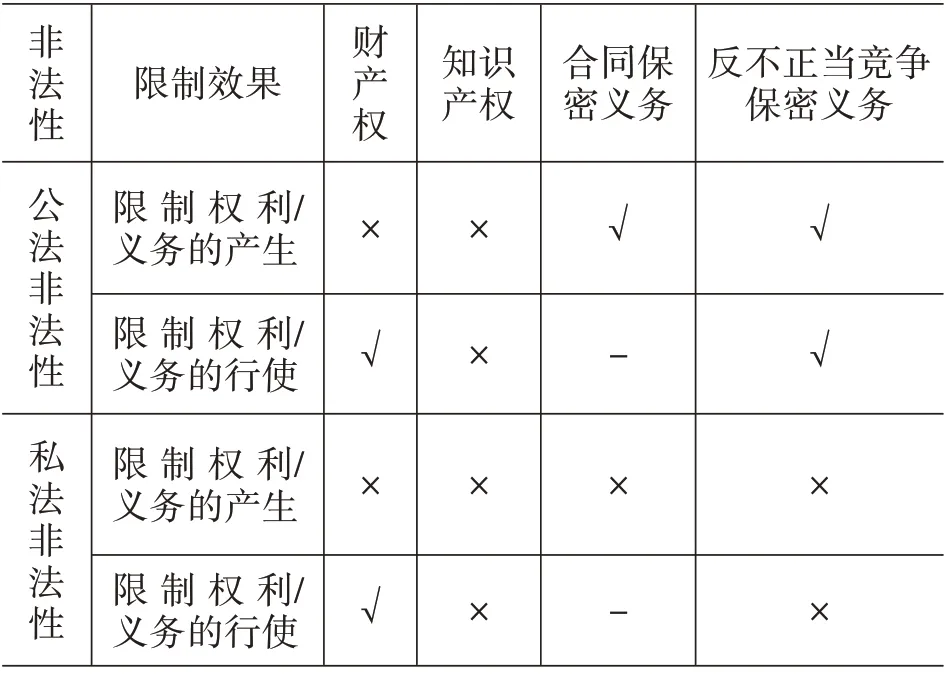

综合以上讨论,我们可以大致认为根据不同的正当性,非法性对商业秘密保护的限制如表1所示。

三、商业秘密非法性限制的模式

非法性不限制商业秘密作为知识产权的构成和行使是因为当前的法律并没有规定相关限制,而并非不应当规定相关的限制。就商业秘密其他正当性而言,非法性限制商业秘密权利的产生或行使都有一定理据。非法性对知识产权的限制本质上是公权与私权之间的矛盾,从著作权的立法实践看,确定其限制模式应考虑法律成本和利益平衡等问题。

表1 非法性对商业秘密不同保护正当性的限制效果

我国著作权非法性限制模式的选择较为曲折,在我国《著作权法》出台之初,非法作品不受著作权的保护。2009 年美国诉中国知识产权保护与执法措施案中,来自WTO 的专家组认定我国原《著作权法》第四条第一款违背《伯尔尼公约》第5(1)条及TRIPs 协议第41.1 条。2010 年新《著作权法》中“法禁作品不受知识产权保护”被修改为“著作权的行使不得违反宪法和法律,不得损害公共利益”。实际上,美国著作权法也经历了从限制权利构成到限制权利行使的转变。美国1856 年著作权法规定:“作品中涉及道德的内容不得违背社会道德取向”。该规定在1870 年美国著作权法中被删除。在”Mitchell Brothers Film Group v. Cinema Adult Theater”案中,法院认为实现著作权宪法目的最好的方法是不对著作权的客体和具体内容做出限制,而应当以公众对作品的接受度而非法官或者审查员的价值判断作为著作权客体的标尺。

《伯尔尼公约》成员国皆以“作品自创作完成后自动产生著作权”为原则,同时其第17 条也赋予了各国基于“公共秩序、道德、健康或者环境原因”对作品著作权的行使进行限制的自由。也即无论是内容上的非法还是程序上的非法,都仅影响著作权的完整性,而不影响权利的产生。概言之,内容违法和程序违法的作品仍具有消极权利。与此不同的是,国际条约中对商业秘密的合法性要求并不明确。TRIPs 协议第三十九条第二款中规定商业秘密保护“合法控制人的权益”,而对于商业秘密本身的合法性却无从考证。

综合而言,非法作品仍应受到保护的理由,主要包含以下几点:首先,著作权中作品的出版、发行涉及表达自由,而表达自由是一种宪法权利,不宜采用预先审查和控制出版的管理办法。行政机关可以采取事后处罚规制有违公共秩序或者善良风俗的作品。其次,以审查制代替自动生效制会导致著作权的不确定和不稳定。一方面,作品创作早于作品审查,势必出现未完成审查作品的著作权问题;另一方面,道德标准在时间和空间上是流动变化的,这将导致著作权认定标准的混乱。最后,禁止非法作品的作者享有著作权,可能会导致非法作品的流行,比如淫秽作品。赋予非法作品一定的消极权利反而能够实现减少非法作品传播的目的。

与著作权一样,商业秘密使用审查授权的确权成本极高,且也不利于法律目的的实现和本权人的权利保护。但与著作权不同的是,商业秘密确权成本高并不在于违反宪法的风险和权利不确定、不稳定的风险,而在于登记效果的难以实现以及登记过程中泄密风险的难以规避。

第一,商业秘密不同于自然人的隐私权。隐私权是一般人格权的内容,因此也常被认为是一种宪法权利。德国联邦宪法法院就认为一般人格权可以对抗不受限制收集、记录、使用、传播个人资料的行为。美国宪法第五修正案也将隐私权解释为公民对抗警察非法搜查和反对自我归罪的权利。这与商业秘密反对他人在未获得允许的情况下收集、使用、传播、披露商业信息的内涵极为相似。然而隐私权的主体仅包括自然人,商业秘密的主体则既可以是自然人,也可以是法人和其他组织。事实上,法人与自然人的人格权相去甚远,法人拥有的诸如名称权、名誉权等人格权都是基于其财产人格,而非伦理人格。因此即便将商业秘密当成是企业的人格权(实际上并无必要),也完全没有理由将其与作为宪法权利的隐私权相提并论,更无法以此为由拒绝确权审查。

第二,登记不能代替审查构成要件作为商业秘密的确权方式。商业秘密的价值性随市场情况变化,其秘密性也具有不确定性,经过登记的商业秘密可能被其他合法获取人公之于众,从而不再满足权利构成要件。商业信息价值性、秘密性和保密性的不恒定使得登记制度无法发挥权利公示的作用。另外,商业秘密的客体较专利、商标广泛得多,建立商业秘密登记制度的成本过高,不具有经济性。最后,加密登记难以实现,无法排除登记过程中的商业秘密泄露问题。虽然随着保密技术的开发,有学者提出了直接线路加密传送、加密保存和不可更改的时间戳等保密登记系统的设计,但商业秘密一旦脱离企业的控制,就会引发企业对秘密泄露的顾虑,这种给企业增加额外负担的制度设计很难说是一种好的制度。

第三,为保证法律目的的实现和本权人权利保护,商业秘密和著作权一样不适宜将非法性作为权利构成要件。正如不赋予非法作品消极权利会导致非法作品流行一样,不被认可为商业秘密的非法信息也将会进一步传播。以侵犯他人个人信息所形成的经营秘密为例,若侵权者对信息的传播没有禁止权,就无法控制第三人对该信息的获取、披露和使用,这无疑将进一步扩大被侵权人的损失,个人信息权利的保护成本也相应增加。

四、商业秘密非法性限制的内涵与限制之限制

“任何人不得从其违法行为中获利”这一古老法谚解释了认为非法商业信息一律不应当得到保护的直觉性判断。但在司法实践中,“违法”这一概念因为过于宽泛而不具有指导性。基于公平的裁判原则,法官需要考虑原告违法所应承担的责任以及否定其向被告提出赔偿请求权之间的相当性,其中涉及违法行为的严重性、行为在合同中的中心性(若为合同纠纷)、行为人的主观方面、双方过错同等性等诸多复杂因素。

为了明确裁判原则,Toulson法官在Patel v. Mirza一案中建立了非法性阻却赔偿请求权的三个考虑因素,分别是:(1)原告所违反法律的法律目的是什么,否定原告赔偿请求权是否有助于实现该法律目的;(2)否定原告的赔偿请求权会不会违背其他公共政策;(3)不支持原告的赔偿请求是否是对其违法行为的适当回应。但即便如此,非法性限制的内涵仍不够明确。笔者梳理了英国判例史中突破保密义务的非法性具体内涵的发展。

(一)商业秘密非法性限制的内涵

英国早期有关非法性突破保密义务的裁判思想体现为伍德法官(Wood VC)提出的“不义规则”(iniquity rule),在“Gartside v Outram”案中,原告诉其前雇员不当披露其商业秘密,后查明其业务具有诈骗性质。法官在判决中写道:“阴谋之中无隐私,任何人不能让我成为犯罪与欺诈的旁观者,更无权在明目张胆让我知晓之后还让我闭嘴,这种保密义务是不存在的。”伍德法官在其判决书中对爱尔兰判例Annesley v the Earl of Anglesea 的答辩状内容表示认同,其中申明:“没有任何私权导致的义务可以优先于维护公共利益产生的普遍义务,即反对任何具有违反法律、破坏公共福利意图的行为。”

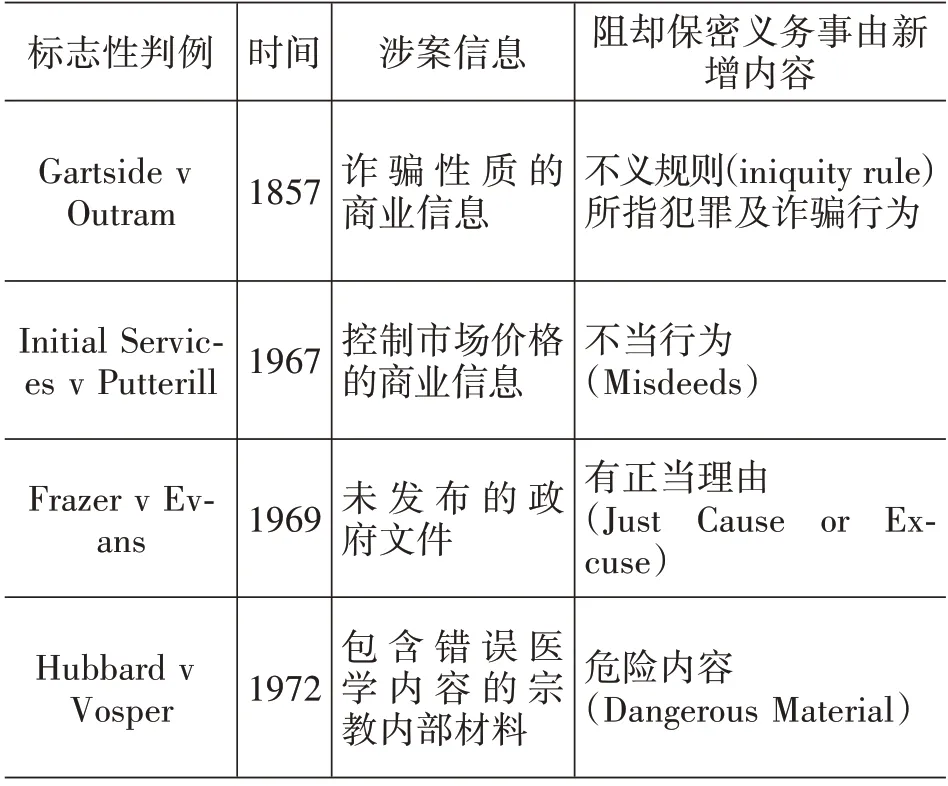

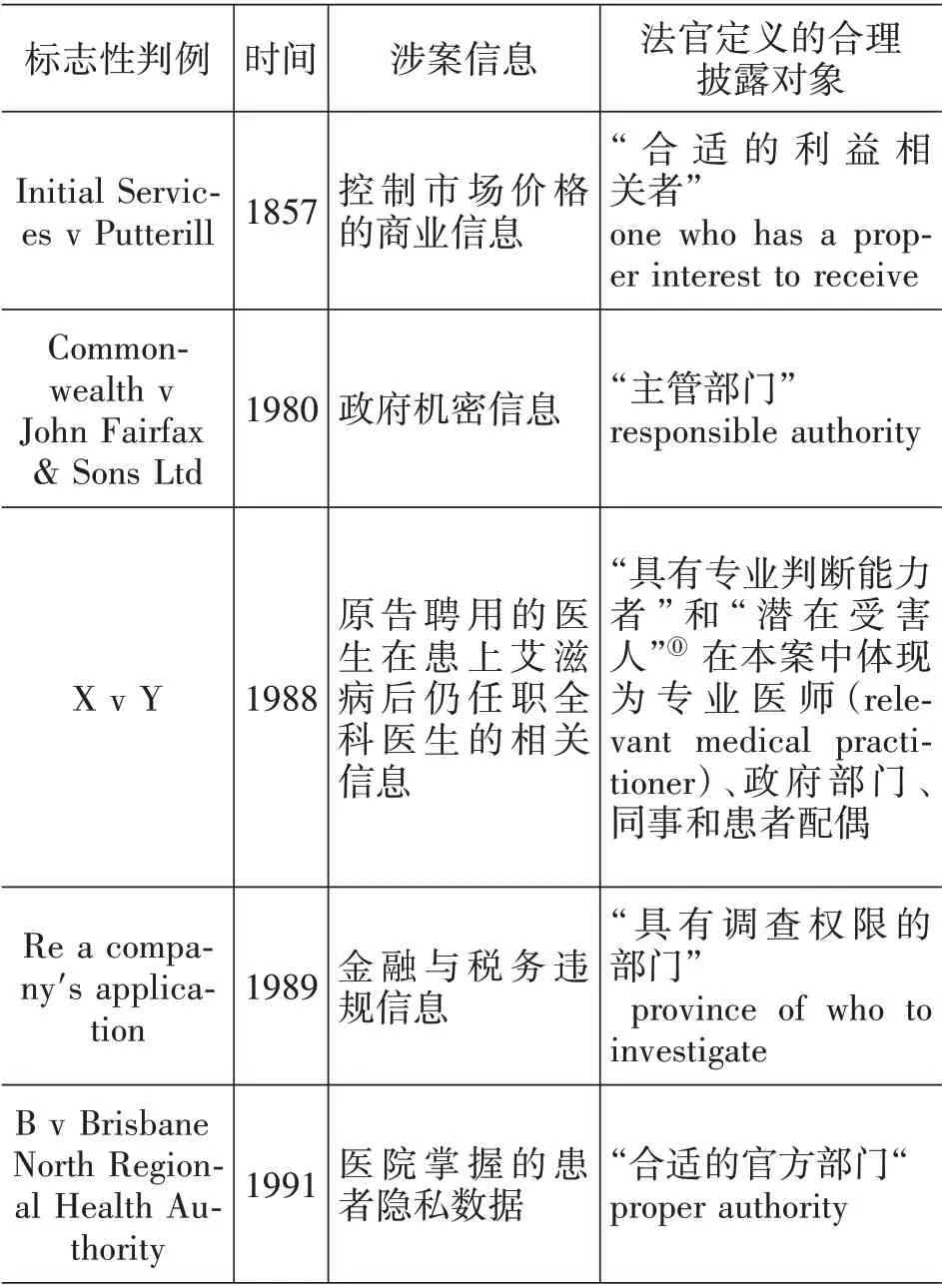

一个世纪后,英国的非法性抗辩的内涵进一步扩大。丹宁法官(Lord Denning)在Initial Services v Putterill 一案的判决书中写道:“保密义务的‘例外情形’不应如此有限,它应该适用于任何出于公共利益而应该予以披露的情形。”这一判决不仅将非法性抗辩事由的范围扩展至犯罪、欺诈行为以外的不当行为,还将犯罪或者实施不当行为的准备阶段也划入其中。紧随其后的是丹宁法官在“Frazer v Evans”案中又将抗辩事由的范围扩大到“有正当理由”(Just Cause or Excuse)的情形。英国非法性抗辩事由的内涵一直处于膨胀状态,由表2可考。

表2 英国阻却保密义务事由的范围变迁

续表

英国非法性抗辩并不区分商业秘密产生的保密义务与其他信息的保密义务。但在1997 年,英国法律委员在一份刑法立法调查报告中发布了商业秘密滥用报告⑤The Law Commission of UK, Legislating the Criminal Code: Misuse of Trade Secrets consultation paper, 1997. https://www.lawcom.gov.uk/project/misuse-of-trade-secrets/#related.,专门对商业秘密保密义务例外情形提供了临时性建议。该报告认为“以下情况可以作为商业秘密保密义务的抗辩事由:(1)向合适的人披露信息是为了预防、侦查、揭露一项正在实施或是意图实施的犯罪、欺诈或违背法定义务的行为;对一般公众具有欺诈性质的行为;对公众健康或者社会福利具有现实或潜在危害的行为。(2)保密法规定的其他出于公共利益目的而正当化的行为。1998 年英国发布《公共利益披露法》,为公职人员揭露公共部门腐败、管理不善、浪费、违规等行为提供了保护,进一步完善了非法性抗辩的内涵。

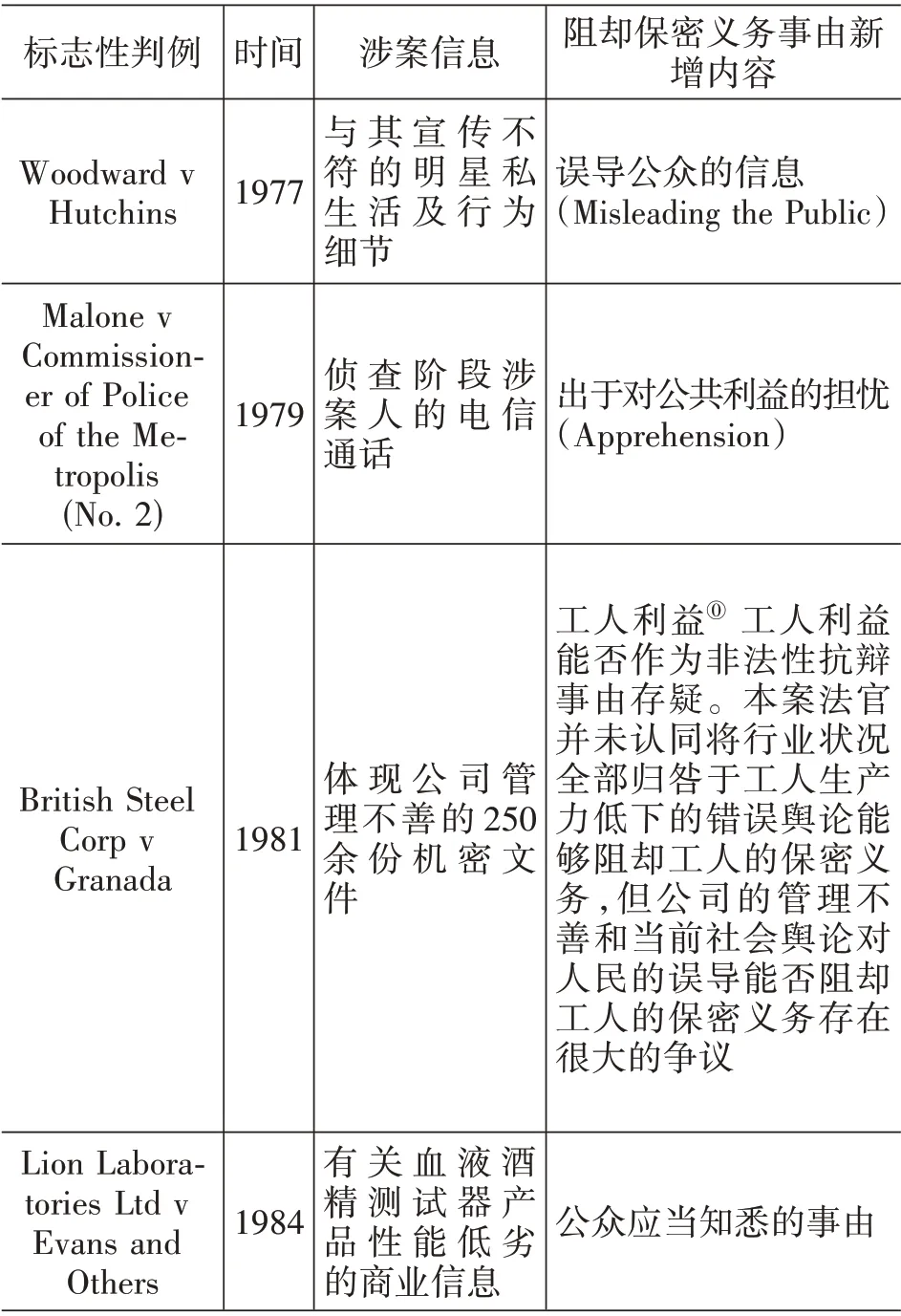

同为普通法系的美国也积累了丰富的非法性抗辩案例,其中不乏对其内涵具有补充意义的判例,由表3可见。

综合而言,突破商业秘密保密义务的非法性具体内涵表现为三种形式:(1)对公众具有误导、欺诈、伤害等后果的信息;(2)严重的刑事违法行为;(3)涉及危害国家安全、侵犯宪法权利、损害公共重大利益的信息。

(二)商业秘密非法性限制之限制

特定非法性固然可以突破商业秘密的保密义务,但为了避免商业信息在认定非法性的过程中造成不可挽回的损失,非法商业信息的披露需要控制在安全的范围之内,也即“秘密披露”制度,也称可信中介制度。

可信中介制度是指披露一项涉嫌违法或者损害公共利益的信息,应当通过可信的中介,即律师,向联邦、州或者地方政府官员披露。保密是律师的职业道德之一,相关法律也保证被代理人的信息不被泄露。律师享有律师豁免权,同时又受到保密义务的限制,向律师披露非法信息以启动审查程序是平衡商业秘密私权(披露范围可控)与公共利益的恰当选择。Menell教授在2015年11月提出了包含可信中介制度的商业秘密公共政策例外倡议:(1)仅出于调查违法行为的目的,以保密文件方式直接或者通过律师向联邦、州或者地方政府官员披露信息、提起诉讼或者启动程序的个人,免受根据联邦或者州相关商业秘密法提起的诉讼。(2)在法庭的同意下,个人可以在反报复诉讼中以保密文件方式披露企业的商业秘密。(3)告知义务。企业应当在员工保密协议(NDA)中告知以上两条内容,未能履行告知义务的企业在商业秘密诉讼中将无法获得惩罚性赔偿和律师费赔偿。该倡议在2016 年美国《商业秘密保护法》中基本得到采纳。可信中介制度并非美国学界的突发奇想,保密义务下信息的“合理披露对象”有着丰富的判例基础,由表4可见一斑。

表4 保密义务下“合理披露对象”的内涵变化

除可信中介制度外,美国《反不正当竞争重述(第3 版)》第40 条规定抗辩是否采纳还取决于个案的具体情况,如信息的性质、披露的目的以及行为者获取信息的方式等。商业秘密非法性限制仅用以阻却行为人基于保护特定公共利益目的,在特定范围内披露相关秘密信息突破保密义务所应承担的责任,但如果行为人出于打压竞争对手、获取私人利益等目的,或是使用不正当的获取手段则皆无法适用该限制。

五、结语

将合法性作为商业秘密的隐含构成要件,或是对非法性内涵不加区分地用以限制商业秘密权利,都无疑给人公法傲慢或审判技术粗糙的印象。商业秘密保护具有复杂的正当性基础,非法性在限制权利构成和限制权利行使上都有据可循,但是将非法性作为商业秘密的权利限制事由可以降低法律成本,避免本权损失的进一步扩大。商业秘密保护的非法性限制将严重的犯罪行为、损害公共利益的行为排除在法律提供的隐蔽性之外,在维护商业道德、促进创新的同时保护国家安全、公民宪法权利和公共利益。

- 科技与法律的其它文章

- The Systematic Regulation of "Impossible Trinity"for Cryptocurrency under the Theory of Risk Society*

- 再论SEP许可谈判良性生态系统改进和完善

——兼评美英欧日SEP最新政策动向 - On the Legal Orientation and the Realization Path of the Right to Data Portability from the Perspective of the Civil Code of the PRC

- 民法典视域下科技创业团队创新成果的知识产权归属问题研究

- 主体责任观下平台合规的进路优化

- 论人工智能产品发 展风险抗辩的适用