仪式、身体与话语:海南黎族跳娘舞的话语分析及文化内涵研究

摘要:海南黎族跳娘舞是流传于黎族民间的传统祭祀活动,跳娘舞者以舞通神,达到祛病逐疫、祈安赐福的目的,舞仪承载了黎族的原始宗教意蕴与母系文化的特征。以舞蹈身体语言学的多模态话语媒介系统为理论视角,阐释黎族跳娘舞的媒介与形式、能指与所指象征符号之间的语用完整性考辩。根据其舞蹈身体语言分析背后所蕴含的深层结构意识形态的文化成因与文化特征,以促进黎族跳娘舞文化研究和再符号化的实践探索。

关键词:黎族跳娘舞 舞蹈身体语言 话语分析 文化研究

海南黎族跳娘舞是黎族民间古老的祭祀舞蹈,今分布在海南保亭黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、五指山市以及三亚市一带的赛方言和杞方言黎族支系中。黎族跳娘舞作为黎族人最原始精神的延续和显现,在黎族漫长的社会生活发展中的各种宗教仪式与信仰中扮演着重要角色。保亭地区是海南黎族苗族聚居区,其中加茂村、响水村等地是黎族跳娘舞目前保存较为完整的田野点,具有典型性和代表性。黎族跳娘舞融黎族民间舞蹈、民间音乐、民间信仰文化于一体,凝聚着黎族人代代相传的勇敢顽强、敬畏祖先的精神和传统,生成了黎族民间舞蹈文化所独有的结构和特点。但作为“小传统”的地域性文化,黎族跳娘舞没有本民族文字得以記录传播,因受众面较窄,人们对舞蹈背后承载的文化意涵关注较少。深刻而准确的把握文化内涵,本质上是实践习近平总书记在党的二十大报告中指出的“中华优秀传统文化是我们党创新理论的‘根”[1],中国优秀传统思想文化“体现着中华民族世世代代在生产生活中形成和传承的世界观、人生观、价值观、审美观等,其中最核心的内容已经成为中华民族最基本的文化基因[2]。因此,如何阐释黎族跳娘舞的多模态言说方式、语用(指词语的意义和词语的使用者[包括语境] 之间的关系)意义,挖掘舞蹈背后悄然变化的话语,对文化内涵的纵深探索有着重要的意义与价值。

一、黎族跳娘舞的身体言说

(一)媒介与形式的原始情感寄托

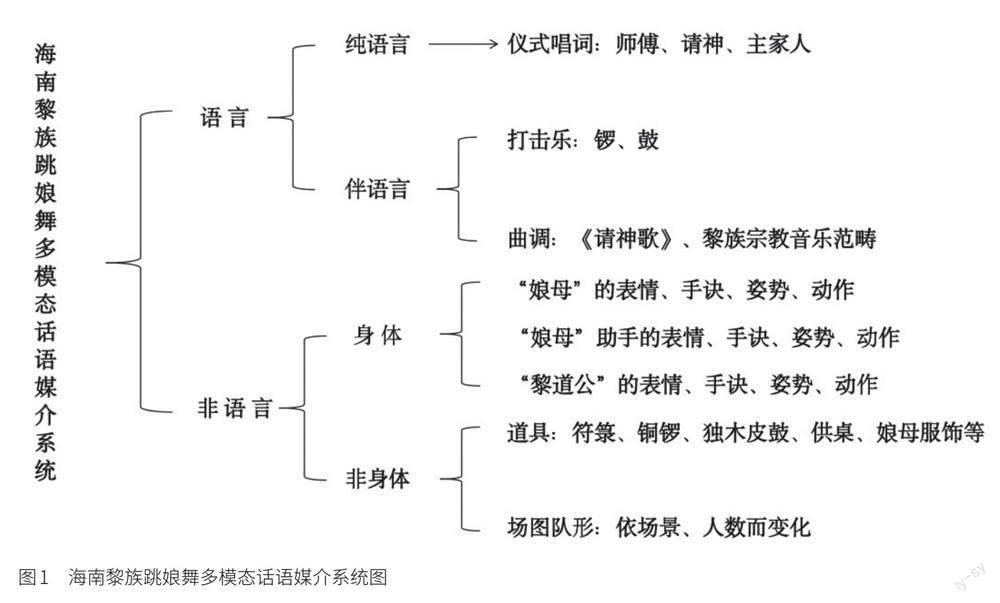

角色的自我塑造需要将其语言行为的表演化为能够产生互动的象征实体,即化为不同媒介构成的带有符号性质的物理模态,包括语言、音响、色彩、动作等[3],由多种模态系统组成的话语就是多模态话语。对于生活形态的传统民间舞蹈黎族跳娘舞而言,媒介表达除了身体外,还有语言、唱词、音响、服装、道具等,是由多种语言、文字、声音、服装、图像的符号系统构成。黎族跳娘舞是泛群体性活动,对于以身体媒介为本体的舞蹈而言,娘母作为跳娘舞仪式的执行者是仪式活动真正延续的主体。其舞蹈包含着主体意识之“道”和客体形态之“器”,两者之间具有构成主客体桥梁的关联性。媒介层面是话语最终在物质世界表现的物质形式,其中包括了语言的媒体和非语言的媒体两大类[4]。作为体现保亭地区黎族生存状态和意指活动的象征系统,其深层意义离不开构成跳娘舞不同模态形式特征的相互关联,在形式层面上,即舞蹈中包含物质性、动态性等视觉、听觉、触觉共同体现话语意义,如跳娘舞仪式的舞蹈、唱词、道具、服饰等具有指称、意味和记忆等功能的符号系统。

在语言系统中,黎族没有本民族文字,民间艺术文化以口传身授的方式在黎寨的民众中流传[5],作为“仪式执行者”娘母是黎族跳娘舞构成的核心角色,既能行巫又能行医,其承载着与自然沟通、与神沟通、与人沟通的功能。黎族人相信娘母通过一定方式使神灵附体,她上代表神灵意志,下反映民间疾苦,是沟通鬼魂的桥梁亦是灵魂的媒介[6]。古时黎族一切宗教辟邪文化活动都由黎族妇女担任,是母系氏族神权的代表。娘母大部分是本村女性,早期也有个别男性担任“身体媒介”,但也必须身穿女性服装。娘母按照能力由低到高划分为一至四级,并只能做相应级别的跳娘舞仪式。整个仪式时长不等,根据需求而定,最长的跳娘舞完整仪式需要三天三夜,参与人数30至40人不等,其中娘母多达十几人。据当地受访者描述,大型跳娘活动大约十年才举行一次。

跳娘舞仪式前,主家祈愿者去向娘母说明所求之事,娘母首先在自家所设的神案前祷告、占卜,有的则会边唱《请神曲》边在神案前手舞足蹈一番,目的为祷告神灵,可见“伴语言”中“音响媒介”起到的功能性作用。经过反复地祷告、占卜、歌舞后,娘母借助“神灵”的力量确认是何种原因在主家作祟后,便确定跳娘舞仪式时间。其仪式主要程式分为请神、迎神、祭神三个部分,包括“身体媒介”、“道具媒介”、“音响媒介”以及“服饰媒介”和图像符号等多模态构成的话语媒介系统贯穿跳娘舞仪式全过程。仪式中的唱词、道具等声音语言的互相协同,在听觉上连缀组合成了“话语”符号,以及通过“过火山”中铜锣和木鼓等“舞器”的敲击发出的声音,构成了人与自然、人与社会、人与自己的文本叙述和交流。与此同时,仪式从伊始直至结束,伴奏者的锣鼓声与娘母的念词贯穿始终,在听觉维度上的多重表现,实际上折射出了跳娘舞“舞赖于乐,以乐伴舞”的“音响媒介”重要性。由此构成了舞蹈文本的召唤结构,实现了跳娘舞“人神和合”的语篇,而在“伴语言”系统中敲碗舞、舞尖刀、芒草等语篇范围递进展开,构成媒介使用者娘母的有效而深刻地“表达”。

(二)能指与所指的二元性表达

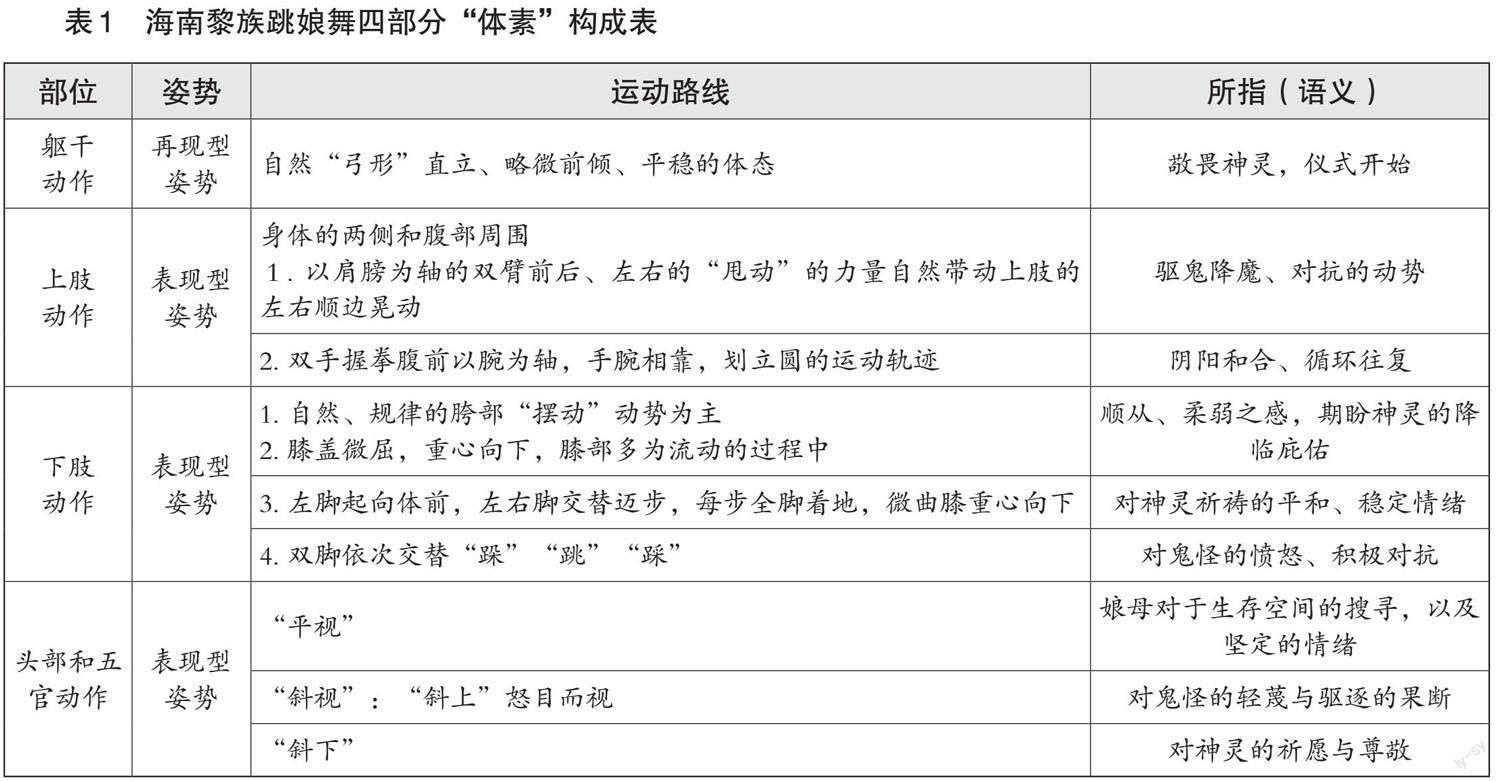

身体语言的能指与所指二元性之间,存在内在的必然联系,身体语言(包括舞蹈身体语言)符号,所指即内容意义;能指即表情、姿势和动作形象,它们之间的关系不是“任意性”的,而是“关联性”的[4]。黎族跳娘舞的仪式空间在“人神互动”的能指与所指二元性中呈现其语用的思考功能,族群参与的场域所形成的互动空间中,娘母、氏族成员与“神灵”的空间交融,在“身体媒介”娘母四部分“体素”的相互交织下,并对整个跳娘舞舞仪中符号的结构过程,体现了对世界结构的想象性呈现。

对跳娘舞的四部分“体素”所构成的动态符号语义分析可以看出,尽管舞蹈动作简约、重复,多以“摆晃”“跳步”“甩动”为主,其能指与所指清晰可见。娘母请神设坛成为物质空间与虚构空间两个领域的媒介,在这一空间中的娘母则始终围绕“人”如何走向“神”的身体行为而发生各种相近而又不同的能指形式,这些形式作为“多个符号的聚合体”进行文本所指的语义建构,既有语言手段的,也有非语言手段的表达。其次,娘母从室内祭祀的“请神”到“过火山”的“送邪”,是日常身体语言的律动化,呈现了未知世界的思考想象,在跳娘舞的语境中意义显而易见,如祭拜时的屈膝躬身,逐祟时的甩手;迎神时虔诚敬畏的击碗,驱鬼治病时的尖刀敲击腹部,动作简约古朴,柔中带刚,轻盈但又有力量。通过物质空间与象征空间交互的舞蹈文本叙述,是娘母通往神域的桥梁,让言说中更具有张力的同时,也揭示了其舞蹈的方式以及“神圣化”目的。表演者娘母在这两类空间的多符号聚合体互动下,从人走向神的身体语义,实现仪式最终驱祟逐疫语用的意义功能,其舞蹈身体语言呈现出黎族人对世界的思考和应对态度。

二、黎族跳娘舞的文化成因

(一)内部动因:心理因素

黎族跳娘舞作为一种黎族民间自发性的仪式活动,它的发生与意识层面的“心理发生”密不可分,其心理动因,与保亭地区赛、杞方言的黎族人生存需求、生产生活、民间信仰、习俗紧密相连。作为一种独特的文化事象,它反映的民众心态是多方面、多层次的交织粘合,而历经了社会的不断发展与变革仍然历久弥新的存在着,可见其具有复杂而深刻的文化内涵与人们隐秘的心理因素。

1. 驱祟逐疫

在民间观念性的宗教信仰和观念性的生活态度是融凝于一体的,[7] 宗教信仰作为心理动力的来源和支撑,是黎族人对精神世界的探寻。生活在保亭地区的黎族人在生活中受经济、历史等因素制约,在各种自然灾害、死亡等磨难伴随下,对生命和美好事物也越发渴望、期盼,这是生命本质的自然表达。在保亭这片土地上,虽然跳娘舞的外部形态和形式在历史的进程中发生了变化,但作为黎族从古流传至今的舞种之一,支撑、维持其没有消亡的重要一点便是人们内在的心理因素,是原始人类初期“万物有灵”信仰的产物,这一产物使当地的黎族人在精神世界中获得归宿感,并得到慰籍和庇护。

黎族的宗教信仰多种多样,相同支系不同村落的信仰也有异同。赛、杞两种方言支系中的黎族民间信仰包含了自然崇拜、祖先崇拜、图腾崇拜以及鬼神崇拜,并且渗透在社会以及生活的各个方面。这些在潜意识中灌注的信仰、观念,无形中指导着人们的行为。自然环境导致的灾害是早期人类不可左右的客观现象,为了安定黎族人所认为的自然界神灵,群体性祭祀活动慢慢衍生出现。黎族人对自然、祖先、鬼神的敬畏之心,亦是其知礼、崇德、守法的驱动力,通过娘母这类神职人员祭祀祖先和神灵,驱祟逐疫,祈神佑民,使祖先、神灵愿意帮助人们化解灾难。无形中祖先和神灵的力量、事迹影响着人们的心理,约束着人们的行为同时,也强化着人们对神灵的崇拜和敬畏之心。由黎族原始信仰所衍生出的跳娘舞仪式,其内在的心理动因可解读为驱祟逐疫,因为驱祟逐疫是其宗教发生的基本诉求,也是敬畏祖先和神灵、祈求平安、圆满生命的最高理想。

2.“天人合一”

《易经》认为天、地、人三者虽各有其道但又彼此对应,内在之间具有联系。在自然界中,天、地、人三者的关系相互对应,“天人合一”即指求同存异,与天地自然和谐共生。透过黎族跳娘舞的形态和结构,人们将自己的愿望和意志注入、滲透到自然现象之中,巫觋意识里体现出人对自然和宇宙的感悟,也表达了人的情感和愿望,以期“它”与人的愿望和意志相一致。具体观之,从娘母的仪式活动时间上看,仪式前娘母要先在家中设坛,一番祷告占卜后才能确定“吉日”,只有在这个指定的时间举行祭祀仪式,神灵才能给予力量,才是顺应天时。另一方面,从跳娘舞的表演者娘母的肢体语言来看,是集人、鬼、神为一体的。舞仪中娘母为了达到其诉求,以人扮神,进入一种“非人”的语境,借助鬼神的力量完成驱祟逐疫。仪式外是人,仪式里是神与鬼的媒介。因此,朴素、原始的“天人合一”的意识自然萌发,娘母的身体语言将人、鬼、神完美融合,其内在精神就是让三者之间处于一个相互平衡的状态,形成一个人与鬼、神同构的宇宙观念。同时,娘母作为媒介在跳娘舞中发挥了人与鬼、神的沟通作用,进而形成“天人合一”的整体思维。

(二)外部承载:地域环境

保亭地区天然本真的地理环境孕育了不同的黎族地方性文化,民间艺人在村落舞蹈场域中的角色身份,与乡土生活息息相关。语境是舞蹈身体本体产生的外部条件,同时又是语言主体使用语言的主、客观环境,是所有语言活动参与者所共知的并以此为话语根基的语言背景。比之语言,带有模糊性特征的舞蹈的身体语言更加需要语境的支持[8]。黎族人生活在客观的自然环境下,其宗教信仰、风俗习惯、生产生活方式、审美方式等,皆会在无形中受其生活环境影响。

保亭地区处于山区,有着丰富的天然资源,长期以来这里的黎族人都崇尚自然,与自然和谐相处,在这样的环境下也产生了对植物、动物、太阳、山川、河流等信仰崇拜,构成了独特的赛、杞两种方言的“跳娘舞文化圈”。其次,黎族社会在历史上一直以家庭为单位的小农经济为主,是以种植山兰为代表的山地农耕生产方式。在生产力条件的制约下,人们往往需要靠天吃饭,风调雨顺就意味着丰收,意味着可以丰衣足食,过上温饱的生活。再加保亭地区交通闭塞,而热带季风气候又常常带来台风、雷电、虫灾、暴雨等自然灾害,这些破坏性的自然灾害无疑给人们的生活带来了一定程度的打击和破坏。由于对自然灾害缺乏科学认知,人们只有根据生活中的经验积累来识别这些现象。这样的环境下,人们面临自然灾害时往往束手无措,期望通过祈祷、祭祀的方式以通神灵,得到大自然的庇佑,从而黎族社会中便出现了娘母、道公等“与神沟通”的角色,通过媒介得到神灵的庇佑及精神慰藉。舞蹈在无形中强化了人们的信仰仪式与族群的凝聚力,寄托了对生活的美好期盼。其次,由于地理位置的原因,保亭地区的教育与经济也相对岛内北部地区落后,自然灾害或生老病死在当地黎族看来都或多或少跟祖先、神灵脱不了干系。因此,保亭当地的跳娘舞类祭祀之风盛行,最初作为祝祷性舞蹈的跳娘舞构筑了一个黎族先民同祖先对话的语境,通过这个语境黎族先民希望风调雨顺的愿望得到了直接的表达。

(三)文化融合:道教文化的痕迹

唐宋时期,道教和佛教传播到了海南,并在这片土地上融合、延续,成为海南宗教信仰文化的组成部分之一。唐刘恂《岭南录异》卷上记载,唐代的海南曾经建有道观。随之道教文化在海南进行传播,至宋代,受道教影响的一些汉族民间习俗也逐渐流行,一些民间神灵、民间传说也在海南黎族地区兴起,并与海南黎族地方风俗、少数民族传统信仰相结合。[9] 据1949年陈植编著的《海南岛新志》所述,道教徒几乎占全岛总人口的14%,斋醮活动盛行于民间,海南城镇、农村的民间信仰皆受到道教文化的影响。

一方面,道教的传入将祭鬼(神)驱邪的传统传入黎族社会。如跳娘舞中娘母设坛时有黎族民间原始的辟邪护身符:芒草、三瓣草、蒌叶、芒杆等植物,以及牲畜、“平安水”等,可见道教的传入对黎族跳娘舞产生了影响。另一方面,道教的传入对黎区的神职人员也起到了必然的冲击。在一些汉文化影响较深的黎族村落,汉族道公与黎族神职人员相同,成为人与鬼神之间的媒介。随着道教文化的深人,黎族本土的娘母、道公等神职人员逐渐由某些宗教活动的主角退变为配角。但在黎族跳娘舞中,依旧是以女性的娘母为主要媒介人员。从仪式中的程序可以看出,娘母模仿道士斋醮、道场法事中的程序唱念符文,手持法器等也融入跳娘舞表演当中,同时,配有跳娘唱词以祭告神灵,祈求消灾赐福。如娘母在鸡卜请神时的手势传承了斋醮科仪中道士念咒决时的手势,同时仪式中提到的“七爷万天”“五指娘娘”“万天元帅”等神位,以及请神时娘母站香案一侧,用黎语诵念的“急急如律令”等咒语,通过东、南、西、北拜四方以示求神的虔诚之意,除去病患,其形式明显吸收了道教斋醮中拜表、请圣的科仪,皆是受道教文化所影响的产物。

黎族跳娘舞的流传地区虽曾有外来的道教、佛教等制度化宗教传入,并在不同历史时期对黎族社会产生了一些影响,但据文献资料的记载和跳娘舞老艺人的讲述中可以得知,除了跳娘舞的舞仪形式受道教的一些因素影响外,其他的制度化宗教最终都没能在黎族社会中站稳脚跟,并且不处于黎族传统文化主流之中。黎族依然保持其古老的文化基因,即没有统一的组织、教义的黎族宗教,同时亦保持着其典型、独特的“巫文化基因”。

三、黎族跳娘舞的文化特征

(一)原始性

黎族因受历史和地理环境条件的影响,在很长的历史时期内,长期处在原始宗教信仰的发展阶段,大部分地区仍以祖先崇拜、自然崇拜、图腾崇拜和鬼神崇拜为主[10]。透过黎族跳娘舞对“袍隆扣”、蛙、鸟等意象存在的原始图腾信仰,以及娘母活动中的原始宗教文化遗存发展,可以看出跳娘舞所呈现的黎族原始性的宗教文化特征。

黎族民间宗教信仰与汉族主流宗教的明显不同体现在黎族不存在类似于佛、道教舞蹈和音乐的规范化、系统化的形式,没有固定的、社会组织的完整宗教体系与制度,如汉族社会中常见的宗教科仪音乐、祭典音乐、宗教节庆音乐,以及僧道人员日常使用的音乐形式,这些在黎族宗教场域中并不存在。一方面黎族跳娘舞一类的宗教祭祀舞蹈未被纳进政教合一的祭祀文化体系,如广泛分布在我国各地区、属于巫舞分支的“傩舞”,具有强烈的目的性与功利性。跳娘舞属于巫舞的一种,虽然巫与傩二者密不可分,但如果将“巫文化”比作源,那“傩文化”便是流。另一方面黎族跳娘舞仍然封存着自己原始而神秘的力量,承载着对世界结构性的想象思考。由此,与黎族宗教非经典化、非政治化、非组织化、非专业化的情况相应,黎族本族传统中没有庙宇、没有宗教性的固定节日、没有宗教组织,因而也没有专业的神职人员,舞蹈的发展过程中未与政治等相关的因素结合,由一种本能的“自我发泄”舞蹈,发展为颇具神秘色彩,具有内省、保守的思维状态。随着黎族社会历史发展的进程,这种民俗信仰的传衍并没有走出原有的文化圈,而是依旧在相对封闭的环境内自我繁衍与更迭着。其次,民间信仰与民众的生存、欲望和观念有直接相关,包含了其实用目的与行为。跳娘舞仪式中的全体人员都是参与者,信民相信娘母的“巫术”能治人,以舞取悦于神。舞蹈自古便是一种卓有生效的健身术,据史料记载,古代阴康氏时期,由于洪水泛滥而“水道擁塞不行其原”,人们受阴冷潮湿所致“筋骨瑟缩不达”,因此舞蹈者常以“巫医”的身份出现,以“健身舞蹈”为人们除病解痛。毋庸置疑,黎族跳娘舞中的跳、蹬、弹、吸、摆等身体媒介语言组合,需要肢体各部位肌肉的轻重力度的协调、转换,并且需要上下肢的密切配合,舞蹈时无形中增强了人体肌肉的协调、柔韧性以及关节的灵活性、肢体的节奏感。娘母所跳之舞兼有宏观的“通神”与微观的“治人”,跳娘舞就被黎族人认为具有某种原始力量,是超自然控制力的法术之一,也反映了黎族原始宗教舞蹈的实用性特点。

透过跳娘舞可看出保亭黎族的民间宗教信仰文化,不论在内容上或是形式上,仍处于卜神问病、祈祷求福的群众性自然宗教阶段。这种“巫术”贯穿于黎族社会早期生活中的特定阶段仪式,从神灵崇拜到宗教祭礼,都凝聚了一个族群的情感依托。无论是以舞招神的娘母还是道公,都将舞艺和巫术、舞和巫合为一体,以巫舞祈祷的方式展现了身与神通,驱鬼逐疫的愿望,亦折射出黎族宗教信仰的原始性色彩。

(二)渗透性

黎族社会以巫觋信仰为核心的民俗信仰渗透在黎族人的生产、饮食、丧葬、娱乐等各个领域和角落,其功能和意义以及对本民族的影响远大于其他任何外来宗教。黎族跳娘舞作为这一文化圈内最具影响力的民间信仰系统,其发生、构成与组织,都成为左右该地区文化形态的主宰因素之一,在调控人们的思维方式的同时,亦从“骨子里”制衡了人们的行为,深入黎族人的内心世界,潜移默化中造就了该地区杞、赛方言黎族人的个性与独特的文化属性。

“仪式活动是不断反复的和正式的社会模式,它们没有工具性的功能,但富于表现力和象征性。”[11] 仪式超越了个体的行为活动,几乎是一种集体活动,甚至会与氏族、邻居或村落成员产生一定的利益关系。黎族的民间祭祀活动中,群众广泛参与的跳娘舞是其民间信仰渗透的典型。在这种原始思维中,一方面,人与神以及人与人互动的关系是密切的,前者反映在黎族的图腾中,后者则反映在黎族宗教活动中;另一方面,黎族社会中的宗教活动,小的多由群众自己主持,如为了砍山、初耕、收割、出猎、订婚、嫁娶、节日之类场合而进行的占卜、拜鬼、拜土地、祭祖等仪式。但是比较重大的宗教活动,例如查鬼、赶鬼、治病以及葬礼祭祀等,则由娘母一类的巫师主持。以本民族原始信仰为依托的黎族人,在宗教活动中村落氏族的成员大部分都会参与其中,是黎族人集体意识的表现。由此可见,黎族民间宗教活动无论大小,群众间的广泛参与都是必然的,民间信仰无形间渗透在黎族人生活的方方面面,既存在巫觋信仰下巫舞的共性,同时在历史的进程中形成了本民族独特的个性特征。群众广泛参与是黎族人传统文化的传承,是强化民族文化认同的体现,无论从深度还是广度上,亦折射出黎族本民族的精神面貌。

(三)审美性

1.“以善为美”的内隐性审美观

“形与情分别作为舞蹈形象中的外壳与内涵,身体的价值不仅在于‘活着,或是对世界的‘知情意的认知与表达,还能以审美的方式达到对身体美学‘本体、‘本质和‘审美的统一。”[12] 黎族跳娘舞在思想意识形态范畴内和族群间有着不可忽视的主导作用,这种思想文化是黎族赖以生存和发展的的支撑动力和精神寄托。无论是跳娘舞的内容或是功能都折射出了黎族人“以善为美”的审美心理,表现出人们对善恶良知的坚定信念和对宗族传统美德的传承延续。原始人类对神秘客体的模仿有一种与生俱来的兴趣,在黎族万物有灵的原始宗教信仰中,神秘感无疑是娘母对神灵的想象与解读,这种审美特征是象征性的、寓意性的。如保亭地区杞方言娘母黄玉萍的动作咒语内容涉及种种神祗和兵马镇邪法器等事象品物,仪式唱词中念诵着祖先的名字与事迹,实则映射了黎族人生命本质的自然表达,以及内心愿望的外化审美显现。神秘的客体深扎在黎族人的精神与身体中,以外在显性的图腾形象为审美捕捉,在娘母的身体中形成了融合,这种审美充满神秘、严肃的色彩与威严。以祖先和神灵的神话、事迹为精神寄托,并在仪式中反复教化人们要汲取祖辈身上优秀的品质,反映了黎族人坚强勇敢、追求美好生活、以善为美的的心理取向、道德判断和思维境界,并提醒后人要將祖辈这种“向美向善”的传统美德一代又一代地传承下去。

其次,跳娘舞的迎神仪式中,娘母进入了非我的语境成为“鬼神本身”,这种变更成新的自我异化的精神活动,即在审美上重新构成了“非我”。娘母的肢体以外,作为超凡语言的表现,她还根据沟通神灵的需要,发展出形形色色的手诀,通过“非语言”的身体、姿势、手诀等媒介,以表达某些精确内涵。由此可见,娘母创造性地开拓了人体表意的空间,作为个体而言,可算保亭地区黎族最早的职业舞者、编导、演员,并在其宗教信仰和个人审美背景的影响下,使跳娘舞成为一门充满了黎族特色的表演艺术形式。

2.“三道弯”与“一顺边”的外显性动律美

从黎族跳娘舞表演者娘母的身体运动路线可以看出,姿态与动律呈现出了黎族传统舞蹈中所蕴含的“三道弯”与“一顺边”的审美特征。黎族的“三道弯”体态特点可以概括为“弓形三道弯”,这种体态是在流动中所形成;“一顺边”指手、脚、躯干与四肢为同一方向的运动轨迹,其动律特点可概括为“左右摆肩要留头,上下颤动直腰手,前后摆手腰靠肘,‘三道弯顺拐走”[13]。由于赛黎的服饰下身为过膝长筒裙,没有弹力,在日常走路时很少阔步前行,以腰部和胯部为主要的发力点,肩膀和胯部跟随步伐同向行进,同时“弓形”的体态与黎族妇女长期的劳作方式也有着密不可分的联系。跳娘舞以顺边、屈膝、摆动为主要特征,如迎神时的“三步摆胯”“二步摆胯”“摊掌跳摆”“甩手祈福”等动作,肩膀与腿部、手部与脚部在运动中同向的顺边摆动,呈现“弓形三道弯”与“一边顺”相融的动势特征。其次,在道具的执法上也呈现了“直线一顺边”的体态特点,即在“击碗进退步”中,动作呈现出与击碗的上肢和动力腿侧身形成“直线三道弯”姿态。舞蹈时全程保持着膝部上下颤动的动律,同时“三道弯”的体态造型与“一顺边”同方向运动的身体语形贯穿在跳娘舞仪式的始终。

结 语

黎族跳娘舞仪式中物质空间与象征空间的交互,是“仪式执行者”娘母通往神域的桥梁。在媒介层面,语言和非语言共同建构了跳娘舞在物质空间表现的物质形式,仪式中的舞蹈、唱词、道具、服饰等,和具有指称、意味和记忆的身体媒介的多模态符号系统交互中,共同体现了娘母从人走向神的身体语义,实现驱祟逐疫语用的意义功能。从行为与文化之间的关系来看:其一,跳娘舞的身体行为伴随在巫术祭仪的话语范围中,占据重要部分同时也有其不可替代的作用,信仰与巫术的想象经验相交融,渗透在人们日常的行为之中,透视出黎族民间信仰的原始性特征。其二,黎族人通过跳娘舞展现出对祖先、神灵的敬畏,以仪式的方式使身体媒介将人、鬼、神三者相融,达到其驱鬼逐疫的心理动因,进而展现了“天人合一”哲学观的心理因素。心理动因的发生离不开其文化的载体,保亭地区特殊的地理环境无形间强化了人们的信仰意识。其三,从舞蹈身体上看,在这古老的节奏和韵律中,蕴含了沉积于黎族传统舞蹈中“三道弯”与“一顺边”姿态的审美特性;从仪式内容上看,内隐于跳娘舞中的黎族人“以善为美”的审美心态,隐喻地折射其民族精神和世界观。

黎族跳娘舞把黎族人的信仰与审美意识刻写在舞蹈身体语言里,扎根在民众中,通过不断重复巩固和强化族群情感和族群意识,使个体之间的联系更加紧密。跳娘舞用聚合、聚集的形式,将个体的情感意识在社会中取得统一性和人格性,达到一种“思维的共识”,是强化民族文化认同的体现,并客观折射出黎族源远流长的历史以及丰富的文化积淀,充分体现着黎族人向善向美的心理诉求,同时为黎族艺术文化发展提供了更多的养分。

本文系2022年度广东省教育科学规划项目“文化共生视域下广东民族舞蹈融入高校美育建设的转化研究”(项目编号:2022GXJK251)阶段性成果。

(作者单位:广东技术师范大学音乐学院)

注释:

[1] 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,新华社,2022年10月25日,https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm。

[2] 习近平:《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上的讲话》,中国共产党新闻网,2014年9月24日,http://theory.people.com.cn/n/2014/0924/c148980-25726272.html。

[3] 刘建、赵铁春:《身份、模态与话语 当代中国民间舞反思》,北京:民族出版社,2015年版,第155页。

[4] 张素琴、刘建:《舞蹈身体语言学》,北京:首都师范大学出版社,2013年版,第87-89页。

[5] 张明:《文化人类学视角下海南五指山地区黎族民间非遗舞蹈的解读与探究》,《粤海风》,2019年,第4期。

[6] 宋兆麟:《黎族的鬼魂信仰》,《中国历史文物》,1993年,第2期。

[7] 刘建:《宗教与舞蹈》,北京:民族出版社,2005年版,第51页。

[8] [美] 维多利亚·弗罗姆金等:《语言导论》,王大惟等译,北京:北京大学出版社,2017年版,第298页。

[9] 汪桂平:《唐宋时期的海南道教——兼论白玉蟾成长初期的信仰环境》,《老子学刊》,2017年,第2期。

[10] 林毅红:《从海南黎族织锦艺术的“人形纹”看黎族祖先崇拜对其影响》,《民族艺术研究》,2012年,第4期。

[11] [英] 麦克·阿盖尔:《宗教心理学导论》,陈彪译,北京:中国人民大学出版社,2005年版,第69页。

[12] 刘建、张素琴、吴宏兰:《舞与神的对话》,北京:民族出版社,2009年版,第87页。

[13] 海南省舞蹈家协會理事朱庆元对黎族舞蹈中的“三道弯”做出的诠释。