长三角地区城乡融合发展水平评价与时空演变

戴振阳

(浙江农林大学经济管理学院,杭州 311300)

随着长三角一体化上升为国家发展战略,中国经济的可持续、高质量、一体化发展备受关注。尽管长三角地区在城乡发展方面处于全国前列,但是区域城乡发展不平衡的问题仍然十分严重,乡村发展深层次问题仍有待解决。从“十六大”提出统筹城乡发展,再到“十七大”提出城乡一体化,“十八大”将城乡发展一体化列入党和国家的工作重心之一,“十九大”首次提出“乡村振兴战略”,“二十大”提出“全面推进乡村振兴”,体现了我国对构筑城乡关系新路径的勾勒。近年来,长三角地方政府响应号召积极推进长三角一体化与城乡融合建设,实现城乡发展的优势互补、双向互动是关键。

长三角地区是中国改革开放后实现跨越式发展的典型代表之一,借助政策和地理位置优势,成为全国最具活力、最开放和最具创新能力的区域之一。虽然长三角地区经济发展水平居全国前列,但城乡居民生活水平差距明显,长三角内部的城乡发展水平也存在较大的差异。因此,研究长三角地区的城乡融合发展水平与空间差异具有重要的现实意义。

1 理论与研究综述

1.1 城乡关系演进

国外学者对于城乡关系的阶段划分比较典型的有以下几种:马克思的城乡对立、城乡加速分离、城乡融合三阶段论[1],钱纳里、赛尔昆[2]的城乡合一、城乡分离、城乡对立、城乡融合与城乡一体化五阶段论,博格斯[3]的农业主导、乡村依附城市和网络结构等三阶段论。而中国城乡关系的形成,具有中国特殊的社会发展背景,具有许多马克思及其他国外学者无法预测的新情况、新问题。而且,不同国家踏上的经济社会发展道路不一,城乡关系也各自不同。仅从国外经典著作的相关分析中寻找解决中国城乡关系问题具有局限性,须结合各自国家的现实发展寻找答案。

而国内学者对城乡关系演进的研究基本体现了当代中国城乡关系从“分治到融合”变迁的基本轨迹:从城乡隔离与对立(1978年以前),城乡分治(1978-2002),城乡统筹(2003-2012),城乡融合到一体或共生(2012-至今)的有序演进[4-10]。

1.2 城乡发展理论

20世纪40年代前,以圣西门、霍华德、马克思和恩格斯为代表城乡发展理论为后期城乡发展奠定了坚实的基础。40年代后,以增长极理论、二元结构理论[11]、核心边缘理论[12],次级城市发展战略[13]为代表的城市偏向理论[14]强调城市优先发展;以选择性空间封闭发展论[15]为代表的乡村偏向理论强调以农村为主体、农村人口劳动力转化为表征的发展;而以城乡融合型网络化发展框架[16]、区域网络发展模型[17]、城乡连续体[18]、城乡动力学[19]等为代表的城乡融合理论[20]则强调城市与乡村之间的相互强化与合作互补性;这些理论为西方国家的城乡发展提供了很好理论支撑。80年代以来,国内学者对中国特色的社会主义新型城乡关系发展思想探索与实践总结。如费孝通所提出的“小城镇大问题”思想,以及在实践中总结的城乡一体化、城乡统筹等理论思想,这在一定程度上缓解了计划经济条件下形成的城乡二元发展格局问题,但并未形成相应理论。

2 研究方法与模型

2.1 评价指标体系

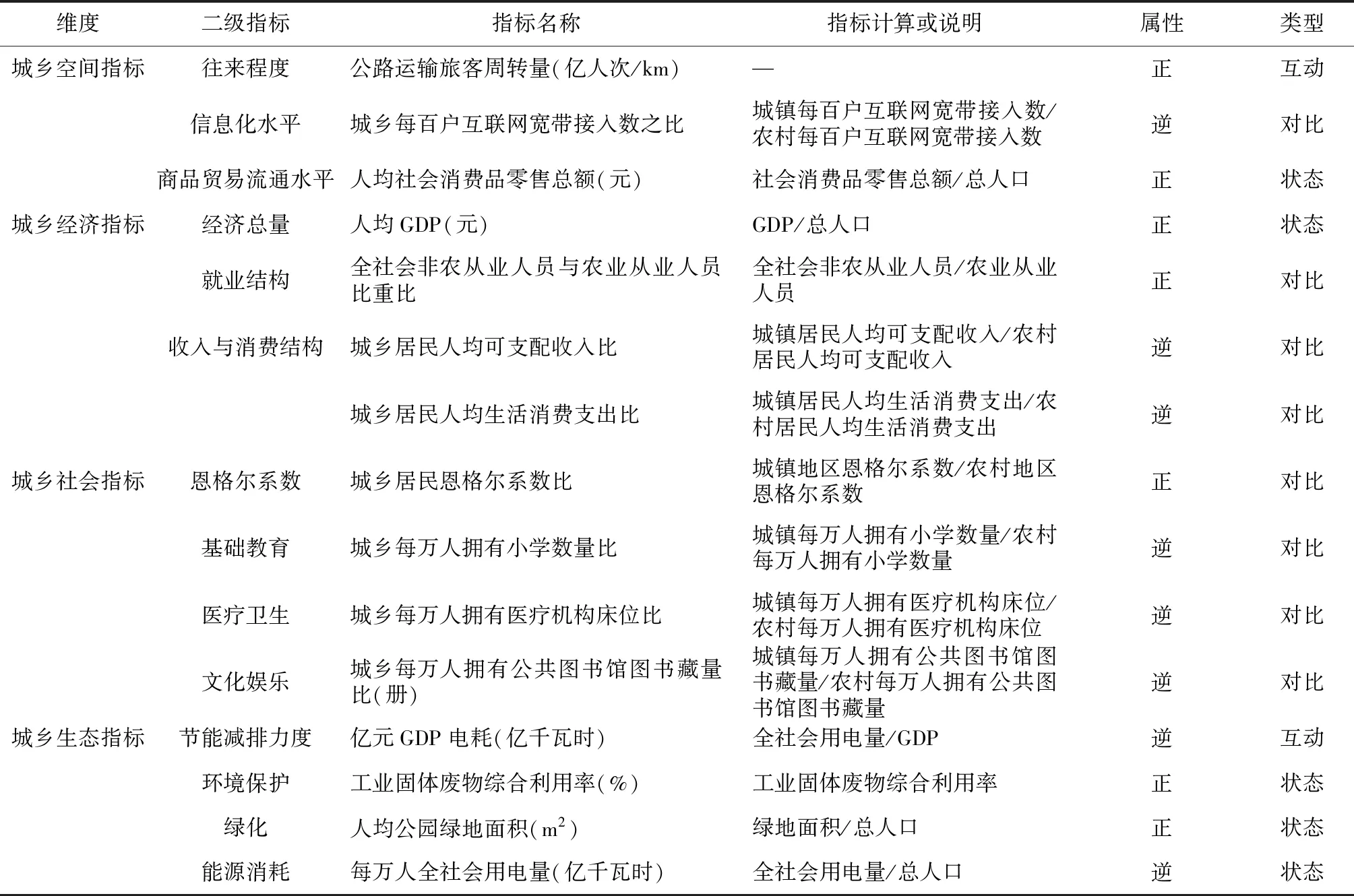

在选取评价指标时,参考借鉴已有的研究,采用理论分析、频度分析与专家咨询分析等方法的结合选取具体评价指标,构建城乡“空间-经济-社会-生态”4个维度的评价指标体系。城乡空间融合反映了城市与农村两大系统在城乡之间的交通、网络、平台等空间布局与建设状况,所以该维度从往来程度和信息化水平等方面选取指标进行测度。城乡经济融合在于促进资源的共享和优化配置,加强经济合作和交流,推进城乡经济的协同发展。因此该维度从经济总量、就业结构、收入与消费结构角度选取指标开展评价。城乡社会融合注重城乡公共服务水平的对等,故该维度从教育、医疗等方面选取指标进行衡量。城乡生态融合在于实现城乡生态系统之间的相互促进、相互支持和共同发展,因此从节能减排、环境保护、能源消耗等视角选取指标进行评估。此外,上述评价指标除了仅表征地区综合发展水平的状态类和互动类,还增加了对比类指标以反映城乡发展差异。具体如表1所示。

表1 长三角41市城乡融合发展水平评价指标体系

2.2 测度方法与数据来源

选择熵值法进行客观赋权。选取n年数据作为样本,选取m个评价指标,Xij表示第i年的第j个评价。

第一步为消除不同属性指标量纲之差异,采用以下公式进行标准化处理:

第二步计算第j个指标下,第i年的特征比重:

第三步计算熵值:

第四步确定指标权重:

第五步测算城乡融合水平:

文章采用2012~2020年长三角41个城市的面板数据,数据来源于相关省市的统计年鉴和国民经济与社会发展统计公报等,少数缺失数据以线性或均值插补法进行填补。

3 长三角城乡融合发展水平时空演变分析

长三角41市2012~2020年城乡融合发展水平如表2所示,借助ArcGIS中的自然断点分级法,以2012年、2015年、2018年、2020年为代表性年份,同时为探究新冠疫情对长三角地区城乡融合发展水平的影响加入2019年与2020年进行直观比较分析,将这6年的41市城乡融合发展水平划分为5类并绘制出五分位图(图2)。

表2 长三角41市2012-2020年城乡融合发展水平

3.1 长三角城乡融合发展水平时间演变分析

从时间维度上来看,2012~2020年间长三角41市城乡融合发展水平平均值在由0.52提升至0.55(如图1所示),高水平区由4个增加至9个,在研究期间整体水平较为平稳。2015年以前长三角地区的深度融合区域零星点缀,且基本集聚于苏州、无锡附近,2015年以后深度融合区域开始连接成片,可见近年来长三角地区城乡融合发展初见成果。由图可知2020年前长三角地区的城乡初步融合区域在逐渐缩小而深度融合区域在逐渐扩大,而2020年城乡初步融合区域相对于2019年扩大许多且多集中于安徽省,同时城乡深度融合区域并未缩小,可见新冠疫情对国民经济产生的重大影响也在城乡融合发展上得以体现,而且对社会经济发展程度较低的城市影响程度更深。

图1 2012-2020年长三角41地区城乡融合发展水平均值

图2 长三角地区城乡融合发展水平空间分布

3.2 长三角城乡融合发展水平空间演变分析

3.2.1 长三角城乡融合发展水平的空间分布 从空间维度上来看,长三角地区城乡融合发展水平存在着较严重的分布不平衡。融合度较高的主要有苏州、无锡、南京、上海和杭州等城市,多分布在长三角东部沿海地区和中部。以这些城市为中心,城乡融合水平向北、南、西3个方向逐渐降低。宁波等浙江北部的一些城市,尽管城市实力较强但未达到深度融合,这些地区往往城强乡弱,城乡差异较其他深度融合地区更大。而城乡融合发展水平低的地区主要集中在安徽省内经济发展程度较低的城市,如淮南、铜陵等。

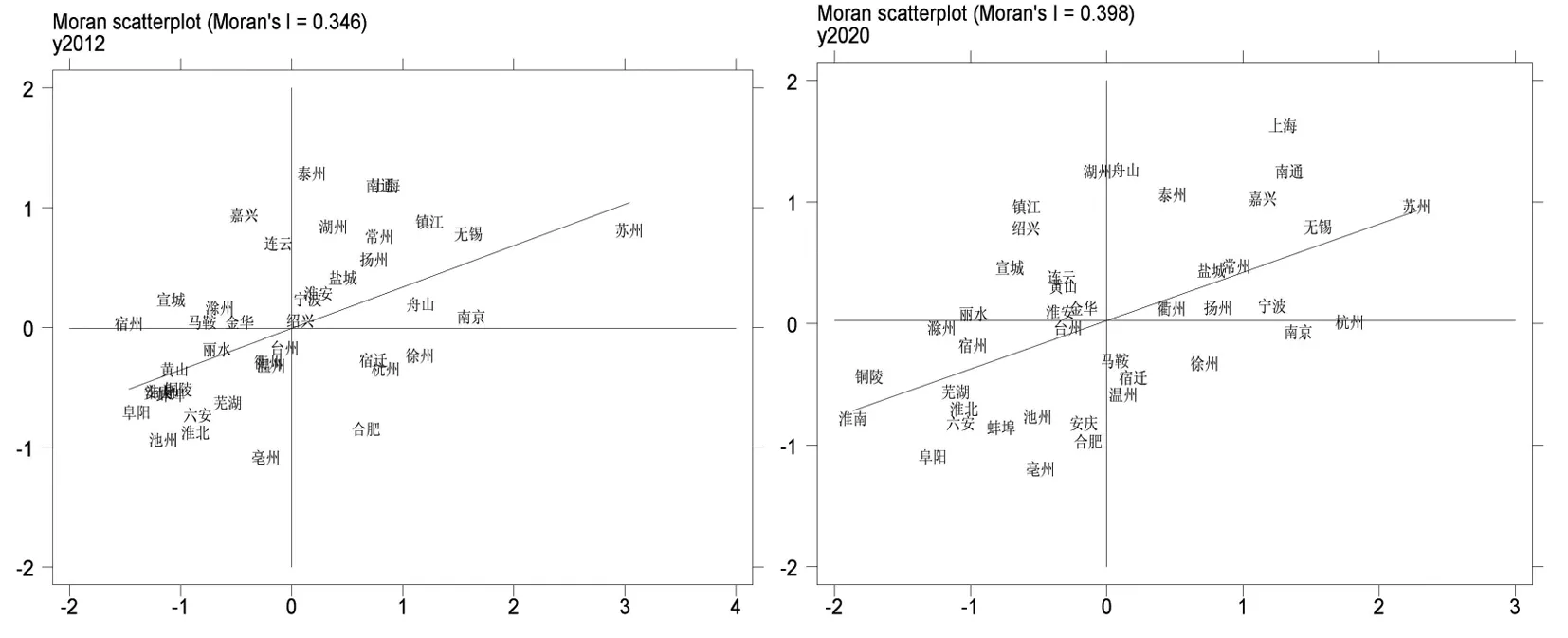

3.2.2 长三角城乡融合发展水平的空间集聚 首先运用全局空间自相关方法,计算长三角41市城乡融合发展水平的全局Moran's I指数,分析空间集聚格局,结果如表3所示。可见长三角41市城乡融合发展在空间分布上具有显著的正相关性。

表3 2012~2020年长三角41市城乡融合水平全局自相关检验结果

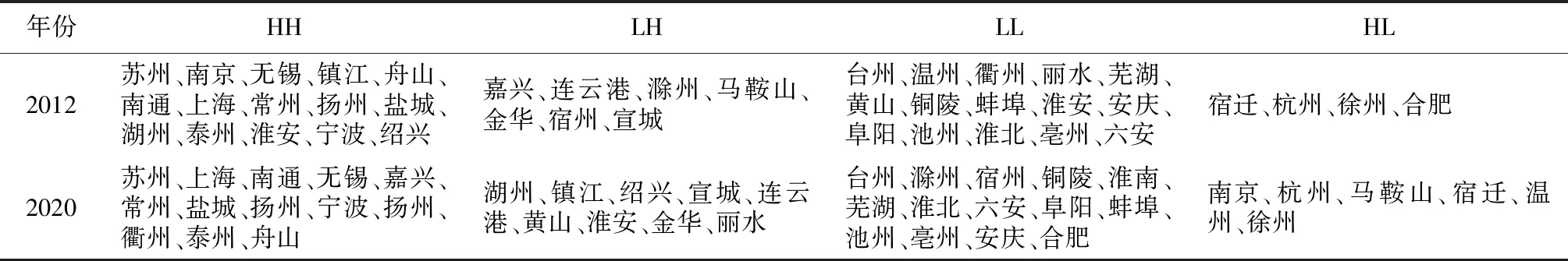

其次运用局部 Moran's I系数绘制出散点图来分析空间集聚的局部特征。由图3可以直观看出大部分城市位于 HH 和LL区域,说明长三角城乡融合发展的空间集聚特征比较明显,具体分布情况如表4所示。苏州、南通、无锡、嘉兴等城市位于第一象限,这些城市和邻近地区的城乡融合发展水平都比较高。位于第二象限的城市有湖州、镇江、绍兴、宣城等,这些城市城乡融合发展水平较低,但邻近地区的城乡融合发展水平较高。台州、滁州、宿州、铜陵、淮南等城市位于第三象限,这些城市是城乡融合发展低水平的集聚区。宿迁、温州、徐州、南京等城市位于第四象限,这些高城乡融合水平的地区被周围城乡融合低水平区所包围。纵向比较分析发现2020年位于一、三象限的城市数量有所减少,这表明长三角地区城乡融合发展水平的空间差异性在减小,空间依赖性在减弱,长三角城乡融合发展在空间分布上逐渐分散化和均质性。

图3 2012年和2020年长三角41市城乡融合发展水平Moran's I散点图

表4 2012、2020年长三角城乡融合发展水平莫兰散点各象限分布

4 结论与建议

4.1 结论

近年来长三角地区城乡融合发展的整体趋势向好,城乡融合发展水平平均值有所增长,高水平区开始连接成片,同时存在较严重的空间分布不平衡。长三角地区城乡融合度较高的主要有苏州、无锡、南京、上海和杭州等城市,多分布在长三角东部沿海地区和中部。以这些城市为中心,城乡融合水平向北、南、西3个方向逐渐降低。杭州、宁波等城市实力较强但未达到深度融合,这些地区往往城强乡弱,城乡差异更大。而城乡融合发展水平低的地区主要集中在安徽省内经济发展程度较低的城市,如淮南、铜陵、滁州、阜阳等,这些区域城乡发展存在较大差异,城乡居民生活水平较大,二元结构特征突出。同时长三角城乡融合发展水平在空间分布上具有显著的正相关性,存在明显的集聚特征。而Moran's I散点图显示,长三角大部分城市分布在一、三象限,表现为显著的高高和低低集聚。且近年来位于第一象限与第三象限的城市数量有所减少,说明长三角地区城乡融合发展水平在空间分布上的差异性在逐渐减小,区域间的空间依赖性在减弱。

4.2 建议

4.2.1 加强城市间合作共享,推动长三角协同发展 近十年以来长三角城乡融合发展水平总体上有所提高,同时空间分布差异较大,未能充分受益于长三角区域中心城市带动作用的安徽省部分地区的城乡融合度较低。因此,首先要推动区域协同合作,安徽省地府政府应加强在城乡融合过程中的推动作用,一方面做到政策引领另一方面也要避免干预力度过大带来的负面影响,要以长三角一体化发展为政策导向,推动省内城市更深层次融合到长三角地区,加强与区域内中心城市的合作共享,共同推进长三角经济带建设。同时,上海要充分发挥中心城市的引领作用,主动与其他地区接轨,共同打造未来的产业集聚区与经济增长极。

4.2.2 实现城乡产业互补,重视城乡产业协调与可持续 城市与乡村首先要定位好各自的功能,根据各自的资源禀赋形成产业与功能的差异化,推动产业互动,实现优势互补。农村要大力推动农业现代化建设,在长三角平原区域推动农业机械化种植,提高农业生产效率。在农产品生成过程中延长产业链,获取更多的农产品附加值,从而提高农民收入,避免农民离开土地导致的土地撂荒。重视产业协调发展,将工业和农业、县城和乡村作为一个整体统筹谋划,实现可持续的产业兴旺。同时要注意工业发展对农村地区的环境破坏,鼓励清洁生产,实现经济发展和环境保护的双赢。

4.2.3 破除城市偏向的制度壁垒,由偏向转向融合 由偏向到融合是城乡关系发展的必然,实现深层次城乡融合发展必须破除城市偏向的制度隔阂。在促进城乡基本公共服务均等化过程中政府也要充分发挥职能,长三角地区的农村居民获得的基本公共服务要向城镇居民看齐,获得与城镇居民同等的发展机会。此外,地方政府应以农村社区为基本单位,实行农村偏向的公共服务供给增量政策,提高农村居民的生活水平,建立共生共荣的城乡共同体。