财政规则与地方政府行为

马海涛 秦士坤

摘要:财政规则是各国应对财政危机、增强财政可持续性的重要保障,然而现有研究较少探讨地方层面的财政规则执行。基于预算软约束理论,以2014—2020年中国2023个区县为研究对象,结合财政部在政府和社会资本合作(PPP)领域制定的“10%红线”规则设计断点回归模型,检验PPP规则约束下的地方政府行为。研究发现:第一,由于缺乏法定性与透明度,PPP规则存在“软约束”现象,这一现象与债务规则的“硬约束”形成鲜明对比;第二,PPP规则的执行效果具有异质性,即对于可自由支配度较高的经济类项目更具规制效果,而对支出偏刚性的民生类项目约束力不足;第三,对于存在合规风险的项目,企业倾向于通过组建联合体的形式分散风险。研究结果表明了加强财政规则法定性与提高财政透明度的必要性,建议加快相关财政规则的立法工作,提高财政预决算的信息披露程度,从而增强财政规则执行效果,防范与化解重大风险。

关键词:财政规则;政府行为;地方政府债务;PPP规则;预算软约束

文献标识码:A 文章编号:100228482023(06)004414

一、问题提出

伴随着经济下行与财政紧缩,财政规则已成为多数国家应对财政危机、增强财政可持续性的关键手段。国际货币基金组织(IMF)将财政规则定义为“通过预算手段施加给财政政策的长期约束”,包括债务规则、预算平衡规则、支出规则与收入规则[1],简言之,即通过设定规则来缓解政府部门“相机抉择”带来的无序举债、过度支出等问题。典型的财政规则包括赤字率上限、债务限额等。近年来,随着中国地方政府债务压力的加剧,财政规则受到国内学者的广泛关注。本文所关注的核心问题是:财政规则是否有效约束了中国地方政府行为?

近年来,已有文献关注这一研究问题,然而结论并不一致。国内关于财政规则的文献大多侧重于宏观分析视角,较少关注财政规则在地方政府層面的执行效果。尽管宏观视角有助于总览全局,但难以察觉微观层面复杂的现实背景。正如“立宪难,行宪更不易”,财政规则的制定不仅需要宏观设计,也需要在地方政府的实践中不断探索与优化①。

关注财政规则的地方执行有着重要的现实意义。一是有助于防范财政风险。当前,中国的财政风险总体可控,更值得关注的是区域性财政风险,因此地方层面的研究尤为必要。二是有助于优化资源配置。如何在实现财政纪律的同时保障政府部门的灵活性是一项重要的研究议题[23],地方层面的研究能够为此提供实践依据,以增强财政工具的“逆周期调节”功能。三是有助于改进地方政府的激励与约束机制。当前中国财政体系面临的挑战之一是如何在不断加剧的财政压力下保障地方基本公共服务供给,地方层面的研究可为此提供参考依据。

碍于数据可得性等原因,现有研究未能充分讨论中国财政规则的执行效果。本文以政府和社会资本合作(publicprivate partnership,PPP)领域的财政规则为例,借助一套独特的大样本数据集进行探索。PPP是一种政府与社会资本合作提供基础设施与公共服务的模式,相对于传统的政府投资模式,PPP一方面能够利用企业的经营管理优势提高运作效率,另一方面能够借助合同安排将政府支付责任分摊在长达数十年的运营期,从而在不显著增加当期财政压力的情况下提供投资资金。基于种种优势,PPP在全球范围内迅速扩散。2014年以来,PPP在中国开始大规模推广,投资额迅速攀升为世界第一[4]。然而,PPP的大规模应用也会带来不易察觉的财政风险。为了防止风险累积,2015年财政部要求各地方政府“每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任,占一般公共预算支出比例应当不超过10%”,这一规则被称为“财政承受能力论证”

参见《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》(财金〔2015〕21号)。,也成为中国PPP风险管理的重要手段。但是,基于以下原因,这一规则的执行效果值得怀疑。一是PPP规则的效力层级较低。与被纳入《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)的债务规则不同

2014年修订实施后的《中华人民共和国预算法》规定地方政府的新增债务需要在国务院规定的限额内筹措,并报本级人民代表大会审批。,PPP规则属于部门规章,并未上升至法律层级,这可能导致规则的约束力不足。二是鉴于PPP规则属于“流量管控”而非“存量管控”,这种形式的信息披露程度较弱,容易孕育地方政府的机会主义与道德风险[5]。

尽管近年来中国PPP投资热度有所下降,但PPP规则仍值得关注,原因是:第一,PPP的投资周期长、影响大。2014年以来,PPP积累了大量的财政偿付责任,需要在未来10~20年进行消化,会对地方政府行为产生长期影响。正因如此,近年来中央政府仍在不断优化PPP管理制度

参见2022年11月财政部发布的《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》。。第二,PPP规则研究能够为其他领域财政规则带来启示。在财政压力不断加剧背景下,各领域的财政规则(如支出规则、债务规则等)都需要进一步优化。相较其他领域,PPP领域数据透明度较高,提供了宝贵的研究案例与实证研究对象。

本文可能的创新点包括:第一,有别于传统的国家视角,本文从地方政府视角实证检验了中国财政规则的执行效果,并对比了PPP规则与地方政府债务规则的不同规制效果,填补了这一领域文献的空缺;第二,结合一套独特的大样本数据集,基于预算软约束理论,收集了中国2014—2020年区县级层面数据,使用断点回归法识别了“10%红线”的规制效应,为PPP乃至其他领域财政规则的优化提供了可信的实证依据。

二、文献综述

财政规则是提升国家治理能力的重要手段,其中,规则的概念与相机决策相对应,强调政策的不变性,从而规避相机决策带来的时滞性与社会福利损失等问题[6]。涉及财政领域的规则被称为财政规则。财政规则之所以有存在的必要性,是因为地方政府往往存在预算软约束等问题,容易形成过度支出继而损害公共利益,而财政规则能够对地方政府施加约束[78]。广义财政规则分为数值型、程序型等,涉及范围包括但不限于债务、支出、税制、政府购买、转移支付、PPP等事项;狭义财政规则主要是指数值型财政规则,即主要通过数值限额约束政府财政行为。近年来,世界各国都在探索行之有效的财政规则,也出现了由“第一代财政规则”向“第二代财政规则”的演变,以增强财政规则的简单性、灵活性、可执行性[3]。

财政规则能够有效约束地方政府行为并提升财政预算健康状况吗?多数文献研究发现,财政规则在维持预算平衡、降低债务风险、提高财政可持续性方面发挥了积极作用。例如,Dahan等[9]实证检验了支出财政规则对经济合作与发展组织(OECD)国家财政支出结构的影响,发现财政规则能够有效降低政府社会转移支付负担;Asatryan等[10]实证检验了全球132个国家的预算平衡规则对财政绩效的影响,发现财政规则能够加强政府对赤字与债务的约束力;Reuter[11]分析了数值型财政规则在欧盟成员国的应用,发现即使各国在约一半的年份并不完全遵守财政规则,财政规则仍能发挥有效影响;戴利研等[12]检验了25个发达国家百余年的政府债务膨胀史,发现债务规则与支出规则能够约束债务扩张、加强财政纪律。

与此同时,也有文献发现财政规则可能会失效。例如,Zabler[13]使用合成控制法检验了德国市级地方政府的债务规则对债务水平的影响,并未发现债务规则限制了债务水平的证据;Burret等[14]在基于瑞士州政府债务规则的实证研究中发现,债务规则尽管可以约束公共赤字,但也带来了一些意外结果——由于管理者通常能巧妙地在满足财政规则的同时保持一定的财政自由裁量权(例如将投资转移至不受规则约束的财政账户),财政总体状况可能并不会出现实质性改善。由此可见,财政规则发挥作用的前提是被严格遵守,否则,由于承诺与执行问题,财政规则可能是无效的。当财政规则激励公共部门使用预算策略粉饰账目时,甚至可能会损害预算状况。

财政规则效果的实现不是简单的设定标准,而是需要配套与保障制度。例如,Asatryan等[10]基于全球132个国家的实证研究发现,只有写入宪法的财政规则才能对债务施加有效的约束;李一花等[15]以欧盟成员国作为分析对象探究财政规则对财政平衡的影响,发现财政规则的效果与国家结构、纵向财政失衡有关;Halac等[16]使用数理模型分析了国家财政规则的最优设计问题,发现对财政规则灵活性的保障有利于加强整体财政纪律和提高社会福利;Heinemann等[17]在一项关于德国各州财政规则实践的研究中分析了决策者对财政规则的遵守程度,发现地方政治家对于财政规则的判断会影响财政规则的有效性。由此可见,财政规则的有效性取决于规则背后的现实条件。当法律体系、制度环境不完备时,财政规则可能难以完全发挥效果。

此外,财政规则还能够对宏观经济和政府治理带来直接影响。例如,Fats等[18]实证检验了财政规则如何影响美国各州经济,发现尽管财政规则导致各州财政政策更加顺周期,但综合来看能够有效降低经济波动;Grembi等[19]运用“断点差分法”检验了意大利中央政府财政规则对各城市财政的影响,发现放松财政规则会增加赤字并降低税收;竹志奇等[20]使用中国省级数据发现《预算法》的財政规则导致了财政政策逆周期性的下降;张莉[21]使用中国市级数据研究发现,税收安排能够影响地方政府环境治理。上述研究不仅体现了完善财政规则对提升国家治理能力的重要性,也体现了不当的财政规则对国家运行的危害性。

与国外文献相比,目前国内有关财政规则的文献相对较少。当前,国内相关文献的分析方法多为宏观模型分析或经验梳理,宏观模型类文献揭示了中国财政规则的经济效果、作用条件、不同财政规则的异质性等,经验梳理类文献通过参考国际经验为中国财政规则的设定提供了依据。相比之下,国内的相关定量研究(尤其是地方政府层面)存在一定空白,其原因或许与研究对象数据可得性的缺乏有关。随着近年来中国财政工具的增多,不同财政工具表现出各自的不同特征,提供了绝好的检验财政规则有效性的机会。本文创新性地将“PPP规则阈值是否被触发”作为规则约束力的代理变量,从而在特定区间内区分了PPP规则的处理组与控制组,克服了解释变量的同质性问题,以实证方法探究PPP规则对地方政府行为的影响。

三、理论假说

本文的研究假说主要基于预算软约束理论。“预算软约束”理论来源于匈牙利经济学家Kornai[22]对转轨体制下国有企业的相关研究。根据Kornai的观察,社会主义国家对国有企业抱有“父爱主义”,当国有企业管理不善时,国家仍会通过补贴、信贷等方式支持其继续运营,导致国有企业支出与收入间的关系被放松,即预算约束被“软化”。国有企业预算软约束的根源是国家的救助预期,这种救助预期来源于国家的“家长作风”。当国有企业认定国家会救助时,会产生逆向激励,进一步扩大自身投资。一方面,预算软约束的存在作为制度上的“润滑剂”,有助于发挥制度灵活性;另一方面,预算软约束也带来一系列负面影响,例如企业丧失对价格机制的敏感度,运营效率低下,造成社会福利损失。

在更广义层面,预算软约束理论可用于解释其他领域外部支持或纪律放松对个体行为的影响。预算软约束的概念已被延伸至财政领域,其基本含义是:当缺乏有效的控制机制时,地方政府依赖中央兜底,倾向于过度支出,并导致低效率等负面结果[23]。预算软约束理论能够解释近年来中国地方政府的过度举债行为:在上级政府的隐性担保下,下级地方政府有动力大规模举债,最终导致严峻的地方政府债务问题。正因如此,2014年以来中国开始通过修订《预算法》将地方政府新增债务规模严格限制在法定限额以内,其目的就是“硬化”债务规则的约束。与地方政府债务相类似,PPP领域可能也存在预算软约束问题。本部分基于中国PPP实践的现实背景,从PPP规则的规制效果、作用领域、风险传导三个方面提出理论假说。

(一)PPP规则的规制效果

根据预算软约束理论,对上级政府的救助预期是地方政府突破规则限制的主要原因。在中国,PPP本质上与地方政府债务类似,都属于外部融资行为,具有上级政府的隐性担保。因此,PPP的实施天然具有突破既有规则限制的内在动力。当规则无法有效限制地方政府行为时,就会进一步滋生预算软约束。由此可见,预算软约束的“软”不仅来源于上级政府的隐性兜底,还应归因于制度上的缺失或激励不相容。当PPP规则不完备,存在违规成本较低、监管成本较高等问题时,往往会激励地方政府突破规则约束。

PPP规则的形式决定了其规制效果。根据财政部政策规定

参见《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》(财金〔2014〕113号)、《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》(财金〔2015〕21号)、《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金〔2017〕92号)等。,财政部门主要通过管理PPP项目库来约束地方政府PPP投资行为。所谓的“项目库”是指财政部建立的PPP综合信息平台项目库(简称项目库)

参见https://www.cpppc.org:8082/inforpublic/homepage.html#/homepage。,该项目库披露了PPP从发起到准备、采购、执行、移交等阶段的全生命周期资料,从而为信息监管提供支持。由于财政部规定未进入项目库的PPP项目不得安排预算,因此地方政府在实施PPP之前,必须提交相关资料以通过平台审核,并服从项目库的其他管理制度。

PPP规则正是通过限制新项目入库来实现风险管控的。根据政策规定,“地方政府年度PPP支出责任不超过预算支出的10%”,当这一比值(简称财承指数)超过10%时,新实施的项目将无法入库。因此,PPP规则形成了“10%红线”,一旦财承指数超过10%,后续的PPP项目将不能被安排预算,也自然无法开展采购等流程,从而自动限制地方政府的投资行为。从该制度形式来看,PPP规则与债务的限额制管理有一定相似之处,都是通过数值型管理限制地方政府的PPP投资冲动,防范财政风险。总体来看,当财承指数超过10%时,PPP规则会被触发,地方政府的新增PPP投资必然会受到约束。

然而,现实中PPP规则可能存在一定的执行困难,形成“软约束”问题。一是由于中国的PPP规则属于部门规章,法律层级较低,缺少约束力与强制性。另外,部门规章不仅约束力较低,还会面临过期失效的风险

实际上,PPP规则尽管还在实际执行,但所依托的政策文本已失效。参见《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十三批)的决定》(中华人民共和国财政部令第103号)。,因此地方政府可能并不会完全遵从规则约束。相比之下,债务规则通过将债务限额管理写入预算法明显更具约束效力。二是由于PPP规则属于“流量管控”而非“存量管控”,在风险监管方面存在弊端。一方面,流量管控的统计方式本身依赖对未来财政资源的预测,因此数值的可操控性较大,容易孕育地方政府的机会主义与道德风险[5]。另一方面,流量管控对于信息披露程度的要求相对较低,相关信息并不在预决算报告中披露,为监管带来困难。基于上述原因,PPP规则可能存在软约束,具体表现为地方政府受到的约束力有限,在上级政府的隐性担保下,可能会超过限制进行投资。综上,本文提出:

假说1:PPP规则的触发能够显著降低地方政府的新增PPP投资,但难以完全限制。

(二)PPP规则的作用领域

PPP规则究竟对哪一类PPP投资缺乏约束效果?已有文献揭示了财政规则对不同行业领域影响的异质性[9],而PPP规则也可能仅对某类特定项目发挥约束效果。在中国,PPP几乎涵盖了所有基础设施与公共服务行业领域,而不同行业的内在激励与约束机制并不相同[4]。区分不同行业领域,有助于观测PPP规则生效的边界条件。

根据世界银行在《1994年世界银行发展报告》中的定义,基础设施可分为经济类基础设施与社会类基础设施,经济类基础设施被定义为“永久性的工程构筑、设备、设施和他们所提供的为居民所有和用于经济生产的服务”,除经济类基础设施之外的其他基础设施为社会类基础设施[24]。在上述定义基础上,本文将PPP投资区分为经济类投资与民生类(或社会类)投资

与西方的用词习惯不同,在中国的经济学相关文献中,通常将社会类、福利类投资(或支出)统称为民生类投资,因此本文并未严格借用世界银行的用词,但在本文中,民生类与社会类的含义类似。,两者的关键差异在于投资目标不同。经济类投资的目标是支持经济发展,一般包含能源、交通运输、水利建设等。民生类投资的目标是为居民提供生活福利,一般包括养老、医疗、住房保障等。在西方国家,民生类投资通常具有更大的支出刚性,原因是削減福利容易失去选民的支持,从而带来政治风险。在中国,尽管政治制度不同,但民生类投资的刚性属性同样存在,原因在于中央政府能够通过强有力的政策号召保障民生类投资的稳定。例如,近年来,中央政府强调地方政府在财政压力下应当优先落实“三保”,即保民生、保工资、保运转。中央政府保民生的政策号召不仅是对地方政府的行为引导,也释放了隐性救助预期的信号。与此同时,可自由支配度相对更高的经济类投资的优先级可能会下降[25]。

由上述分析可知,PPP规则对经济类投资项目可能更具规制效果,而对民生类项目缺乏约束力。原因是,当PPP规则被触发,可自由支配度更高的项目会被优先削减,而民生类项目受到中央政策支持,具有更多的刚性需求,因此更容易软化预算约束。当地方政府财政压力急剧上升时,基于维持社会稳定、遵从中央政府意志等动机,地方政府可能会将民生类投资由预算内账户转移至PPP模式,甚至可能突破规则的限制。由此,本文提出:

假说2:PPP规则的触发能够显著降低经济类投资项目投资水平,而对民生类项目的影响不显著。

(三)PPP合规风险的传导

财政政策也可能影响企业的行为选择。当PPP规则被触发时,PPP项目面临合规风险。由于PPP中政府与企业具有紧密的合作关系,合规风险会进一步向企业方传导。为了探究风险传导的方向以防范系统性风险,本部分将PPP参与企业进一步划分。在中国的PPP市场中,所有制类型是重要的划分方式。与其他国家的PPP市场不同,中国PPP市场的典型特征是不仅有民营企业参与,还有大量的国有企业参与者。当PPP规则被触发时,两类企业的行为选择可能是不同的。

国有企业在PPP中的大规模介入与中国的公有制体制有关。与民营企业相比,国有企业在资本、政府资源、融资方面有明显优势。资本方面,国有企业拥有更大的资产规模,在组织方面的能力普遍更强。而民营企业则多由中小企业主导,参与基础设施投资的经验较少、能力有所欠缺。另外,与传统模式相比,PPP的一个重要特点是强调企业对于项目全生命周期的整合能力,而整体资信能力偏弱的民营企业具有先天劣势。政府资源方面,基于垄断优势和政府背景,国有企业在处理与政府相关的事务谈判方面有更高的地位。融资方面,大量金融资源被中央企业、地方国有企业获得,民营企业尤其是非上市民营企业在没有外部增信的条件下很难得到金融机构的青睐。

正是由于在竞争中处于不利地位,民营企业对于风险的敏感度可能会更低。具体来说,为了提高在竞标过程中的竞争力,民营企业可能会主动承担更多风险,例如接受更低的内部收益率,或投资存在合规风险的项目。相比之下,国有企业(特别是中央企业)的经营模式对风险的管控能力更强

参见《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》(国资发财管〔2017〕192号)。。当PPP项目可能会受到规则约束时,国有企业通常能及时识别并退出竞争,而民营企业为了经营生存需要往往不得不选择参与,承担了大量合规风险。例如,近年来PPP领域的知名民营企业东方园林和华夏幸福均遭遇了经营困难。因此,本文提出:

假说3a:触发PPP规则管控的项目主要通过民营企业实施,而非国有企业。

此外,本文还通过划分PPP合作形式检验企业是否能够及时感知参与风险。具体地,本文按照合作方企业的数量进行划分。若PPP合作方为一家独立企业,则为独立中标。若PPP合作方包括多家企业,则为联合体中标。在PPP实践中,两种形式均大量存在,一个重要的区别是联合体中标通常能够分散单个企业的经营风险。基于这一划分,若企业能够感知参与风险,那么当PPP项目触发规则、面临合规风险时,企业可能会更偏向于组建联合体而非以独立的形式参与PPP项目,从而最小化参与风险。因此,本文提出:

假说3b:触发PPP规则管控的项目主要通过组建联合体实施,而非独立实施。

四、模型、数据与发现

PPP规则中的“10%红线”政策为本文提供了构建断点回归的可能。本部分借助断点回归思想,对比PPP规则与债务规则的规制效果,检验上文提出的研究假说。

(一)模型

本文采用断点回归(regression discontinuity,RD)方法进行实证检验。使用这一方法是基于如下原因:第一,本文所研究的处理变量存在明确的数值阈值,即“10%红线”,为本文提供了在阈值两侧进行RD估计的条件;第二,相较于其他回归方法,RD通常被认为是最接近自然实验的计量方法,在满足RD前提假设的基础上,通常能够得到可信的处理效应估计。

作为用于识别因果效应的计量方法,RD在近20年来得到广泛应用。这一识别策略的基本思想是利用政策规则上的非连续特征,在某个特征变量(被称作驱动变量)的阈值附近设立对照组与控制组,从而得到政策处理效应。只要个体不能完全操纵驱动变量的取值,那么驱动变量阈值附近的个体可以被认为是随机分组的,从而消除内生性问题。

以本文研究内容为例,驱动变量为财承指数。财承指数小于10%,代表地方政府的PPP投资行为未触发PPP规则;财承指数大于10%,则代表触发PPP规则。据此可设立清晰断点回归估计方程:

yit=α+βDit+f(zit)+Cit+γi+φt+εit(1)

其中,yit为i地区所在t年份的PPP新发起投资额;zit为财承指数,Dit为处理状态变量,当财承指数zit超过10%时,定义为1,否则为0;f(zit)为zit的多项式函数;Cit为一系列控制变量(或协变量);α为常数项;γi为地区固定效应,控制不随时间变化的区县特征;φt为年份固定效应,控制不同年份的宏观政策冲击;εit为扰动项。

(二)变量与数据

本文将研究对象定义为2014—2020年曾在財政部PPP中心披露过PPP项目信息的区县级政府

由于市本级政府难以匹配经济、财政等控制变量,因此本文未包括市本级。,合计2 023个,样本数约占全部县级行政区的70%。选取2014年作为起始年份是由于PPP直到2014年才开始在中国大规模推广,选取2020年作为截止年则是基于数据可得性考虑。选取区县作为研究对象的原因一方面是中国PPP的实施单位主要是区县一级地方政府,区县数据能够更精准地刻画中国PPP的实践现状;另一方面,区县数据具有大样本属性,能够增强本文实证结果的可信度。

本文的被解释变量为当年新发起PPP项目的总投资额,用于衡量地方政府行为。核心解释变量为财承指数,即当年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任占一般公共预算支出比例,用于刻画PPP规则。其中,PPP项目支出责任与一般公共预算支出数据均来源于财政部PPP中心各项目“财政承受能力论证”部分的公开披露,对于不同项目间一般公共预算支出披露数据存在不一致的,取中位数处理。财承指数大于10%,代表地方政府触发了PPP规则,小于10%代表未触发PPP规则。本文使用的PPP数据来自明树数据的整理

参见明树数据官网:www.bridata.com。,该数据集信息涵盖量较大,不仅全面记载了财政部入库项目信息,还通过人工整理等方式纳入了一些未入库的PPP项目,并全面记载了发起日期、项目类型、合作企业等信息,从而支撑了本研究。相比之下,一些传统PPP数据库(如世界银行PPI数据库)存在项目不全、缺少合作企业信息等问题。

本文所使用的财承指数为计算而来,可能与地方政府决策时采用的数值并不完全一致。但本文的测度仍具有研究意义,原因在于:第一,在计算过程中采用的是来自财政部PPP中心的官方数据,能够尽可能反映地方政府真实财承水平。第二,计算得到的指标侧重于客观测度与风险提示,能够避免地方政府“粉饰”行为的影响。例如,地方政府常常通过“借用”“预算调整”等方式规避“10%红线”,但这种行为并不能反映客观现实,也很容易与财政部PPP中心公开披露的财政支出、项目支出信息相矛盾,这也是财政部PPP中心数据库存在的重要意义——“加强社会监督,对PPP项目参与各方形成有效监督和约束,确保实现公共利益最大化”

参见《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台运行的通知》(财金〔2015〕166号)。。第三,即使存在一定的测量误差,但只要该误差较低或低于模型选取的带宽水平,那么断点回归结果仍然是可信的。从测量结果来看,本文发现部分地区的财承指数大幅超过了10%,这显然难以用测量误差来解释,说明的确存在突破财政规则的现象。

在断点回归中,一般认为断点两侧所形成的随机样本具有相似的特征。为了进一步保证断点两侧的样本具有足够的相似度,本文从经济发展、产业结构、财政实力等维度纳入了区县层面的控制变量,具体包括:人均GDP、GDP增速、第三产业占比、一般预算支出、负债率、财政自给率。其中,负债率为债务占GDP的比重,财政自给率为一般预算收入占支出的比重。

根据研究假说,本文对PPP类型作了进一步划分。为了验证PPP规则的约束机制,根据“是否被列入财政部项目库”将PPP项目分为入库项目与非入库项目,根据“是否含带政府支付义务”将PPP项目划分为政府付费类与使用者付费类项目。为了验证假说2,借鉴世界银行在《1994年世界银行发展报告》中对于基础设施的分类,本文将PPP项目划分为经济类与民生类,其中经济类项目包括能源、交通运输、水利建设、农业、林业、政府基础设施、市政工程、城镇综合开发、科技,民生类项目则包括教育、旅游、医疗卫生、保障性安居工程、文化、养老、体育、社会保障、生态建设和环境保护。为了验证假说3a和3b,本文根據牵头企业的所有制类型,将项目划分为民营企业参与项目与国有企业参与项目。根据“参与企业是否为多家企业”,将项目划分为联合体企业与独立体企业参与项目。变量的描述性统计结果见表1。

(三)不同财政规则的对比

除PPP规则以外,本文还构建了债务规则的衡量指标,即债务余额占债务限额的比重,用于对比不同财政规则下的地方政府行为。根据《预算法》规定,地方政府的债务余额不得超出限额范围,因此当这一比重低于100%时,代表地方政府处于债务规则的管控范围内,而超过100%则代表突破了债务规则的阈值。

本文通过图示方法来展示财政规则与地方政府行为间的关系。图1(a)展示了2014—2020年中国区县级财承指数与当年新发起PPP投资额之间的关系,其中每个点代表某年的某一区县。图中的竖线代表PPP规则的阈值,即“10%红线”,落入竖线左侧说明尚未触发PPP规则,落入竖线右侧则说明触发了PPP规则。从中可以得出:第一,绝大多数样本的PPP投资大于0,说明在多数年份样本内的区县都已采用PPP模式投资,PPP已成为常规投资工具;第二,有大量地方政府的PPP投资水平超过了PPP规则的阈值,违背了政策要求,说明PPP规则无法完全约束地方政府的过度投资倾向,即无法实现“硬约束”。这一发现部分印证了本文的假说1,即PPP规则具有“软”的特征。

为了更直观地理解PPP规则特征,本文对比了PPP规则与债务规则的约束效果,如图1(b)所示。根据《预算法》规定,地方政府的债务余额不得超出限额范围,因此可将债务规则的阈值解读为“债务余额占限额的比重不超过100%”,图中的竖线代表债务规则100%的阈值,落入左侧说明未触发债务规则,落入右侧说明触发了债务规则。绝大多数的圆点落入阈值左侧,说明几乎所有地区的债务余额均未超出债务规则的限制。相较PPP规则,债务规则具有明显的硬约束特征。

综合来看,PPP规则与债务规则相比无法实现硬约束,其原因很大程度上可能与规则的法律层级与信息披露程度有关,即债务规则的法律层级更高、信息披露程度更强,而PPP规则法律层级偏低、信息披露程度较差。这可能会带来一系列不良影响——当大量地区突破阈值的限制时,PPP规则的权威性将被进一步削弱。同时,地方政府在这一过程中淤积了不易察觉的财政风险,这种风险还可能向整个市场端传导。

(四)模型有效性检验

在模型估计前,通常需要通过图形对RD估计的前提假设进行检验。RD估计的关键前提假设是个体不能精确操纵驱动变量。如果这一条件不满足,则不能认为断点附近的个体为随机分组,从而导致内生性问题。地方政府通常难以精确操纵财承指数,原因在于:财承指数由两部分计算而来,一是当年所有PPP项目的支付责任,二是当年一般预算支出。一方面,一般预算支出通常取决于当年的收入、来自上级政府的转移支付,难以精确操纵。另一方面,PPP支付责任是此前投资的所有项目在各年份支付责任的累加,具有跨领域和跨周期的特征,很难在当年精准操纵。因此,如果财承指数当年超过了“10%”,地方政府一般会从政府性基金预算或国有资本经营预算安排运营补贴支出,从而被动地做出反应以避免项目违约 参见财新网新闻《财政部发文再规范PPP 严禁通过“借用”财政承受能力空间等规避10%红线》。。但实际上,这种行为并未改变财承指数的客观水平。本文的财承指数指的是根据财政部PPP中心数据计算得到的客观指标,不受到地方政府“粉饰”行为的影响。

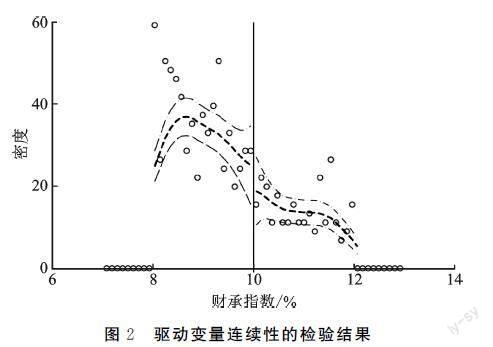

为了检验这一假设是否成立,借鉴Mccrary[26]的方法,本文通过密度检验来测试驱动变量的密度是否存在不连续性。如图2所示,对驱动变量在10%阈值左右2%的范围内分别拟合,发现在阈值两侧95%的置信区间曲线是基本重合的,证明驱动变量在阈值处是连续的,无法被精确操纵,满足RD估计的前提假设。

盡管上文已论证了地方政府难以操纵财承指数,但这一假设仍有不完全成立的可能,导致断点两侧样本具有非随机性,即存在明显的特征差异。为了排除这一可能,本文选取了代表性的协变量来检验协变量是否符合连续性假设,从而保证驱动变量附近的样本尽可能一致。本文使用伪结果检验法检验这一假设,具体做法为将协变量作为被解释变量,使用断点回归模型检验阈值10%两侧样本是否存在显著差异,若显著则说明该协变量不满足连续性假设。如表2所示,所有协变量的回归结果均不显著,说明协变量满足连续性假设,阈值两侧的样本区县具有相似的特征,这一结果进一步增强了本文估计的稳健性。

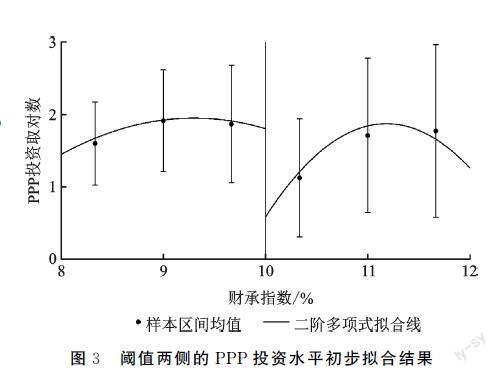

为了初步验证本文假说1,本文使用图形方式展示了阈值两侧PPP投资水平是否出现了显著变化。具体地,选取10%阈值左右两侧2%的样本,使用Calonico等[27]的方法,进行二阶回归拟合。之所以使用二阶拟合是因为财承指数与PPP投资的关系呈非线性。如图3所示,阈值左右两侧的PPP投资水平存在明显的断点,这与本文的假说1相一致,说明PPP规则能够发挥一定的约束效果。为了进一步观测规制效应是否显著,下文将使用断点回归模型具体估计。

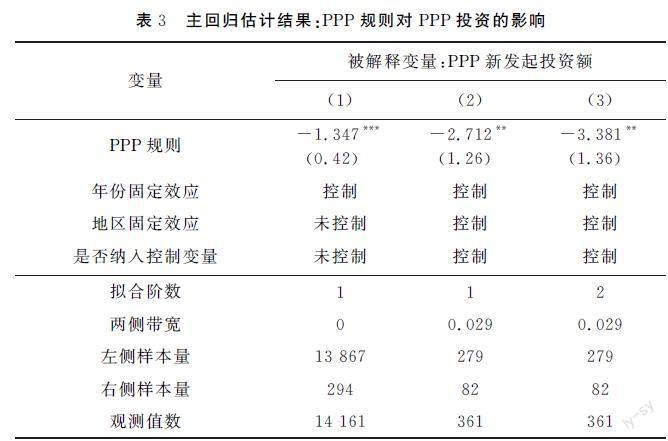

(五)主回归估计结果

本文分别使用全局线性回归、局部线性回归和局部多项式回归检验断点处的PPP投资变化,以观测不同的模型设定是否对结果有明显影响。如表3所示,第(1)列使用全部样本进行全局一阶拟合线性回归,第(2)列使用局部一阶拟合线性回归,第(3)列则使用局部二阶拟合非线性回归。在局部回归估计的带宽选择方面,本文借鉴Calonico等[27]的方法计算得到了两侧最优带宽为0.029,后文的估计均基于这一带宽设定。表3结果表明,无论如何设定,PPP规则均对PPP投资有显著的负向影响,与本文假说1中PPP规则能够显著降低地方政府PPP投资的预期相一致。局部线性回归系数的大小约等于3,其绝对值超过了1,似乎说明PPP规则对PPP投资的影响超过了100%,但实际上这是断点两侧陡峭的拟合曲线在断点处的拟合值差距较大导致的,不宜直接解读为具体的变化程度,而是反映了PPP投资的迅速下降。结合图1(a)的结果,本文至此已完整地验证了假说1,即PPP规则表现为“软约束”。其中,“软”体现在PPP规则不能完全限制地方政府PPP投资,“约束”体现在PPP规则的触发能够在一定程度上降低地方政府的PPP投资。

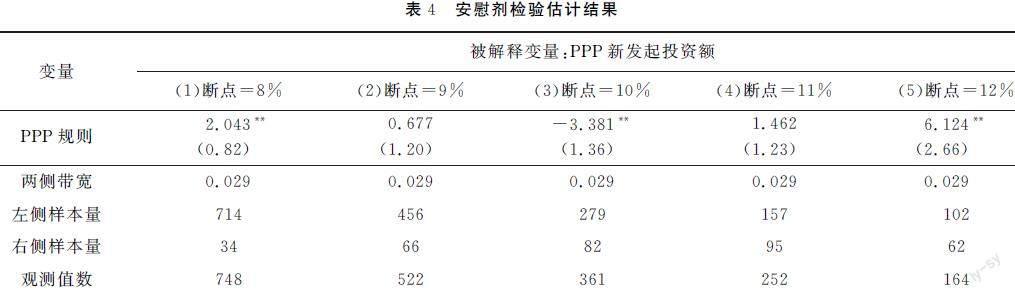

为了排除潜在遗漏变量等问题对结果带来的影响,本文还进行了安慰剂检验。主要做法为将断点由原来的10%设定为10%附近的其他值。若估计结果仅在当断点设定为10%处时显著为负,则证明本文结论是稳健的;若其他断点设定下的回归结果同样显著为负,则证明本文的显著性结论可能还受到其他因素的影响,并非完全由于触发PPP规则所导致。表4展示了安慰剂检验的回归结果,回归过程统一使用局部二阶回归进行估计。结果显示除了10%处的断点以外,其他断点设定的回归结果均未表现出负向显著,说明本文的结论是可信的。

(六)基于证伪检验的机制分析

本文假说1背后的机制是,对于触发PPP规则的地区,新项目无法进入财政部项目库,继而无法安排财政预算,从而影响了PPP投资。基于这一假定,本文区分了财政部入库项目与非入库项目用于证伪检验。当前数据集中的PPP项目绝大多数为财政部入库项目,受到财政部门的统一管理,同时也有少量项目未被纳入财政部的项目库。由于这类PPP项目不在财政部管辖范围内,因此若本文假定的机制(即PPP规则通过财政部项目库管理影响PPP投资)成立,应当可以观察到PPP规则仅对财政部入库项目有影响,而对非入库项目不存在影响。为了检验上述机制是否成立,本部分将被解释变量按照是否入库分别统计,并分别进行断点回归估计。表5第(1)(2)列结果显示,PPP规制效应仅在入库项目组中显著为负,而在未入库项目组中不显著。该结果通过了证伪检验,说明PPP规则的作用机制很有可能是通过项目库管理来约束地方政府行为的。由这一结果可知,对于未进入财政部项目库的项目,PPP规则难以有效影响地方政府行为。考虑到PPP项目一般具有较大的投资规模,其隐含的财政风险值得关注。

此外,根据理论假说部分可知,财政部的PPP规则主要作用于地方政府预算安排。若PPP规则的确通过限制地方政府预算安排来影响PPP投资,那么PPP规则应当仅对政府付费类PPP项目有显著影响,否则说明机制不成立。基于此,本文进一步将PPP项目划分为政府付费类与使用者付费类项目进行分组检验。结果如表5第(3)(4)列所示,规制效应仅在政府付费类组中显著为负,而在使用者付费类组中不显著,印证了本文的机制猜想。

(七)异质性分析

为了检验假说2,按照项目行业类型是否属于经济类或民生类分组来构建被解释变量,并进行分组回归。由表5第(5)(6)列结果可知,PPP规则仅对经济类PPP项目有显著负向影响,而对民生类的影响并不显著。这与假说2的预测相一致,说明当地方政府面临中央政策的激励时,地方政府会呈现一定的偏好顺序,即优先削减经济类PPP投资,而倾向于保障民生类PPP投资。尽管民生投资的保障是至关重要的,但值得警惕的是,伴随财政压力的加大,地方政府可能会突破PPP规则来开展民生类投资,这种行为不仅损害了财政规则的约束力,也带来了不易察觉的财政风险。

为了检验假说3a,本文根据PPP牵头企业信息将PPP按照资本类型分组。结果如表5第(7)(8)列所示,PPP规则对于民营企业和国有企业投资的影响均不显著或弱显著,且系数大小基本相同,未能印证本文的假说3a。出现这一结果可能的原因有两种,第一种是PPP规则对不同资本类型企业的影响是相似的,第二种则是由于企业的中标往往与项目发起有时间间隔,因此现有的研究结果难以反映真实的企业投资行为。

為了检验假说3b,本文进一步区分了企业的合作形式。如表5第(9)(10)列所示,独立体企业受到PPP规则的影响显著为负,而联合体企业受到的影响并不显著。这说明当面临项目参与风险时,企业往往不愿意独立参与项目,而是通过组建联合体的形式分散风险。这一结果与假说3b相一致,说明企业能够感知合规风险。

总结来看,当财政规则不完备时,地方政府会表现出可预测的理性行为,即在某些优先级较高的领域通过突破财政规则限制来达成政策目标。这种行为模式在短期来看似乎能够增强地方政府行为的灵活性,但长期来看不仅会损害规则的约束力,还会给整个市场带来风险。因此,完善财政规则具有重要的现实意义。

五、结论与政策含义

本文研究发现,相较债务规则,PPP规则存在软约束现象,这种软约束现象在民生类项目中尤为明显,具体表现为PPP规则对于经济类项目的影响显著为负,而对民生类项目的影响并不显著。此外,风险的传导也影响了企业端行为,具体表现为PPP规则对独立体企业投资的影响显著为负,而对联合体企业投资的影响并不显著。根据预算软约束理论,上级政府的隐性担保是造成下级政府突破规则的主要成因,而本文的结论则进一步说明,规则本身的约束力也是影响地方政府行为的关键。当财政规则的法定性与透明度不足时,会降低地方政府的违规成本,并增加中央政府的监管成本,最终加剧预算软约束。本文的结论反映了深入研究财政规则执行的必要性:仅制定财政规则是不够的,财政纪律的实现需要在实践中不断探索与优化。随着外界环境不确定性的增大,财政规则将成为中国应对危机事件、提高财政可持续性的重要手段。本文的结论不仅为PPP规则的完善提供了依据,还为其他领域财政规则的完善带来了启发。本文具体政策含义如下:

第一,加强财政规则的法定性。本文通过直观对比债务规则与PPP规则反映了财政规则法定的必要性。尽管政府部门一直致力于PPP的制度建设,但还未颁布PPP的基本法律, PPP相关政策文件在法律等级中相对较低,主要由财政部、国家发展和改革委员会两个部门出台,两部门管理思路不同,彼此存在竞争关系,使得政策波动性较大,给市场参与主体带来了极大的不确定性。从全球来看,越来越多的国家通过强化规则的法定性来增强规则的执行效果[2,10]。因此,建议尽快出台PPP相关法律,并将PPP规则写入法律条文。值得补充的是,加强法定性不意味着固化财政规则,财政规则的设定需要充分考量各种极端情况,保留一定的灵活调整空间,从而增强规则的可执行性与逆周期调节功能。在未来,PPP财承指数的阈值设定也需要进一步论证,以不断适应财政政策调整的需要。

第二,完善财政风险管理形式,提高资源统筹能力。当前,限制年度PPP支出责任范围的流量管控方式是不够的,无法反映PPP的总体存量规模,忽视了PPP带来的财政风险。可能的优化途径是通过提升财政透明度来管控地方政府融资行为。因此,有必要引入存量管控手段来加强监管,例如,综合统计各项目的资金偿付情况,在政府预决算报告中披露PPP支出责任的现值规模,从而提升财政透明度,减少地方政府的机会主义与道德风险。此外,应当警惕地方政府通过其他形式绕过监管的行为,例如实施非入库PPP或其他形式的变相融资等,将“灰色地带”全面纳入监管范围,提高预算资源的统筹能力。

第三,营造公平公正的市场竞争环境。良好的市场环境是PPP得以顺利实施的重要保障,也是防范风险向市场传导的关键措施。尽管本文并未发现不同企业资本类型的异质性结果,但根据现实推断,鉴于国有企业在市场中的强势地位,民营企业通常通过压低回报率来获得PPP投资机会,进一步加剧了经营风险。因此,应尽可能为所有企业创造公平公正的竞争环境,遏制地方保护主义对市场秩序的破坏,使真正具有经营管理能力的企业加入到基础设施投资与运营过程中来。值得说明的是,公平公正的市场环境并不代表片面地强调提升民营企业参与度,而是代表消除市场壁垒,为具备投资实力的民营企业创造参与条件,从而发挥市场在资源配置中的决定性作用,保障基础设施与公共服务的有效供给。

参考文献:

[1] SCHAECHTER M A, KINDA M T, BUDINA M N, et al. Fiscal rules in response to the crisis: toward the “nextgeneration” rules: a new dataset[R]. IMF Working Papers,2012.

[2] 祁毓,邢慧晶,杨春飞. 财政规则能抑制公共债务膨胀吗:研究进展与启示[J].经济社会体制比较,2021(4):3546.

[3] 郝宇彪,郭梦洁. 数值型财政规则:起源、演变与启示[J].经济学家,2021(4):1321.

[4] 秦士坤,王雅龄,杨晓雯. 政策创新扩散与PPP空间分布[J].财贸经济,2021(10):7086.

[5] 陈少强. 完善PPP财政风险管理研究:基于流量管理和存量管理相结合的视角[J].中央财经大学学报,2018(12):313.

[6] 张佐敏. 中国存在财政规则吗?[J].管理世界,2014(5):2335.

[7] 吴进进,梁雨晴. 财政规则与财政可持续性:国际经验及其借鉴[J].地方财政研究,2021(5):2230.

[8] 吴进进. 数值型财政规则及其财政绩效:国际经验与启示[J].经济社会体制比较,2020(2):2230.

[9] DAHAN M, STRAWCZYNSKI M. Fiscal rules and the composition of government expenditures in OECD countries[J]. Journal of Policy Analysis and Management,2013,32(3):484504.

[10]ASATRYAN Z, CASTELLN C, STRATMANN T. Balanced budget rules and fiscal outcomes: evidence from historical constitutions[J]. Journal of Public Economics,2018,167:105119.

[11]REUTER W H. National numerical fiscal rules: not complied with, but still effective?[J]. European Journal of Political Economy,2015,39:6781.

[12]戴利研,楊攻研. 政府债务根源与财政规则有效性:来自跨国样本的证据[J].海南大学学报(人文社会科学版),2021(2):8595.

[13]ZABLER S. Uncovering the effect of local government debt brakes in Germany using synthetic controls[J]. Local Government Studies,2022,48(5):864886.

[14]BURRET H T, FELD L P. (Un)intended effects of fiscal rules[J]. European Journal of Political Economy,2018,52:166191.

[15]李一花,李林巍. 财政规则能促进财政平衡吗:基于欧盟成员国数据的经验分析[J].经济社会体制比较,2022(1):4555.

[16]HALAC M, YARED P. Fiscal rules and discretion in a world economy[J]. American Economic Review,2018,108(8):23052334.

[17]HEINEMANN F, JANEBA E, SCHRDER C, et al. Fiscal rules and compliance expectations: evidence for the German debt brake[J]. Journal of Public Economics,2016,142:1123.

[18]FATS A, MIHOV I. The macroeconomic effects of fiscal rules in the US states[J]. Journal of Public Economics,2006,90(1/2):101117.

[19]GREMBI V, NANNICINI T, TROIANO U. Do fiscal rules matter?[J]. American Economic Journal: Applied Economics,2016,8(3):130.

[20]竹志奇,武彦民,丁硕伟. 新《预算法》、债务规则与财政政策的逆周期性[J].财政研究,2019(6):1431.

[21]张莉. 财政规则与国家治理能力建设:以环境治理为例[J].中国社会科学,2020(8):4763.

[22]KORNAI J. Resourceconstrained versus demandconstrained systems[J]. Econometrica: Journal of the Econometric Society,1979,47(4):801819.

[23]楊志安,邱国庆. 中国式财政分权、财政透明度与预算软约束[J].当代经济科学,2019(1):3546.

[24]BANK W. World development report 1994: infrastructure for development[R]. The World Bank Working Paper, 1994.

[25]马海涛,秦士坤. 财政压力如何影响民生支出[J].经济学动态,2022(10):4260.

[26]MCCRARY J. ;Manipulation of the running variable in the regression discontinuity design: a density test[J]. Journal of Econometrics,2008,142(2):698714.

[27]CALONICO S, CATTANEO M D, TITIUNIK R. Robust nonparametric confidence intervals for regressiondiscontinuity designs[J]. Econometrica,2014,82(6):22952326.

[本刊相关文献链接]

[1] 刘灵辉,张迎新,傅鑫艺.从分权看发展:“省直管县”改革如何促进县域经济增长?[J].当代经济科学,2023(2):5872.

[2] 唐晓华,李静雯.经济增长目标、策略性财政政策与产业协同集聚[J].当代经济科学,2023(2):7387.

[3] 庞伟,岳树民,孙玉栋.我国地方政府公共服务支出“回弹效应”:机制与检验[J].当代经济科学,2023(2):4457.

[4] 徐宝亮,李康,邓宏图.财政分权度与国有企业控制权配置:政府与市场边界迁移的理论与经验解释[J].当代经济科学,2022(6):8496.

[5] 陈俊华,刘娜,卓贤.土地抵押融资、基础设施属性与地方经济增长[J].当代经济科学,2022(6):1327.

[6] 邱国庆,杨志安.人口老龄化、扭曲效应与财政可持续性[J].当代经济科学,2022(4):1930.

[7] 李言,孙献贞.地方政府举债融资对资本价格扭曲的影响研究[J].当代经济科学,2022(3):5869.

[8] 艾非,王文甫.分税制、地区竞争与地方政府债务扩张[J].当代经济科学,2021(6):114.

编辑:郑雅妮,高原