COVID-19 疫情期间抑郁症患者的社会心理影响因素

罗正杰,张晓鸣,刘彦茹,李斌彬,过 斌,刘华清,王志仁

(1.北京回龙观医院心理科,北京 100096;2.北京回龙观医院科技处,北京 100096)

最近关于新冠肺炎引发的精神症状逐渐被报道,有研究表明SARS-CoV-2 具有嗜神经特性。然而,目前尚未阐明它如何影响大脑功能的确切机制[1]。针对疫情的应对策略,机体可产生应激反应,而过度反应会直接影响身心健康,引起焦虑、恐惧、失眠或躯体疾病症状。既往的研究表明精神症状,包括创伤后应激症状(post-traumatic stress syndrome,PTSS)/创 伤 后 应 激 障 碍(post-traumatic stress disorder,PTSD)、焦 虑 和 抑 郁 症等存在于SARS-CoV-2 感染患者中[2],关注心理因素在控制流行病和大流行公共卫生战略中发挥着关键作用[3]。本研究拟分析新冠疫情期间抑郁症患者和健康人群的心理影响因素,以了解和研究疫情期间公众的心理状态对支持和指导专业人士和政府提供心理干预提供重要依据[4]

1 资料与方法

1.1 研究对象

收集2021 年10 月我市某地区242 例18~50 岁居民相关资料,其中118 例为抑郁症患者作为病例组,124 例为健康人群作为对照组。纳入标准:(1)年龄≥18 岁;(2)智能正常,理解能力良好;(3)能够配合完成研究;(4)无躯体疾病;(5)研究对象和其家属对本研究知情同意,并签署知情同意书。排除标准:(1)患有精神发育迟缓以及重度精神疾病如精神分裂症、人格障碍等;(2)患有颅脑重大疾病如脑器质性疾病、脑外伤等。分别比较两组患者年龄、受教育程度、性别、婚姻状况、职业状况的差异。

1.2 方法

一般资料问卷包括性别、年龄、婚姻状况、职业状况、配偶职业状况、受教育程度、是否吸烟。

社会心理指数问卷(psychosocial index,PSI)通过PSI 测定非稳态状态进行临床评价,包括55 个条目,用于评估压力和相关精神心理困扰[5]。PSI 有12 项社会人口统计条目和临床数据以及剩余43 项归为5 类因子,包括压力(条目13~20 和22~30)、幸福感(条目31~36)、心理压力(条目37~51)、异常疾病行为(条目52~54)和生活质量(条目55)。

社会支持评定量表(SSRS)是一项包含10 个条目的自评量表,总分8~44 分,评估了个体在过去一年的社会支持程度。它有3 个分量表,即主观支持(条目1 和3~5,分值4~16 分)、客观支持(条目2、6和7,分值1~16 分),以及社会支持的利用度(条目8~10,分值3~12 分)这3 个维度。主观支持意味着人们感到家人、朋友和同事的支持、关心和帮助。客观支持意味着可视、实用以及直接支持。支持的利用度指的是社会支持应用。每个分量表得分越高表示获得更高程度的社会支持,其中,评分<20分表示获得支持较少,评分20~30 分表示社会支持一般,评分31~40 表示社会支持满意[6]。

症状自评量表(SCL-90)共有90 个条目,包含有较广泛的精神病症状学内容,从感觉、情感、思维、意识、行为直至生活习惯、人际关系、饮食睡眠等,均有涉及,并采用10 个因子分别反映10 个方面的心理症状情况,分别分析躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性、其他以及总分进行分析。每个条目1~5 分,分值≥160 为有心理疾病,分值越高说明心理状况越差。

1.3 统计学处理

研究使用单样本Kolmogorov-Smirnov 检验和直方图来检验数据的正态分布。对于正态分布的计量资料,使用均数±标准差(±s)进行描述,并使用t检验比较两组的差异;对于非正态分布的计量资料,使用中位数(四分位数间距)(M[P25,P75])进行描述。对于分类资料,使用百分比(%)进行描述,并使用卡方检验比较两组的差异。为了校正年龄对社会心理因素的影响,本研究将年龄作为协变量,采用单因素协方差分析(analysis of covariance,ANCOVA)来比较两组间的社会心理因素的差异。此外,对于ANCOVA 中不符合正态分布的数据,将原始数据使用log10 进行转换,并再次进行正态性检验后进行组间比较。为了评估疫情期间抑郁症患者的影响因素,研究将组间差异具有统计学意义的作为自变量,组别作为因变量来构建Logistic 回归。在logistic 回归中,由于因变量为组别(抑郁症/健康对照),而自变量中SCL-90 中存在抑郁的因子,自变量和因变量存在重叠,因此在logistic 回归分析中剔除了SCL-90 中的抑郁因子。本研究使用SPSS 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)进行统计分析,P<0.05 认为其差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 抑郁症患者一般状况分析

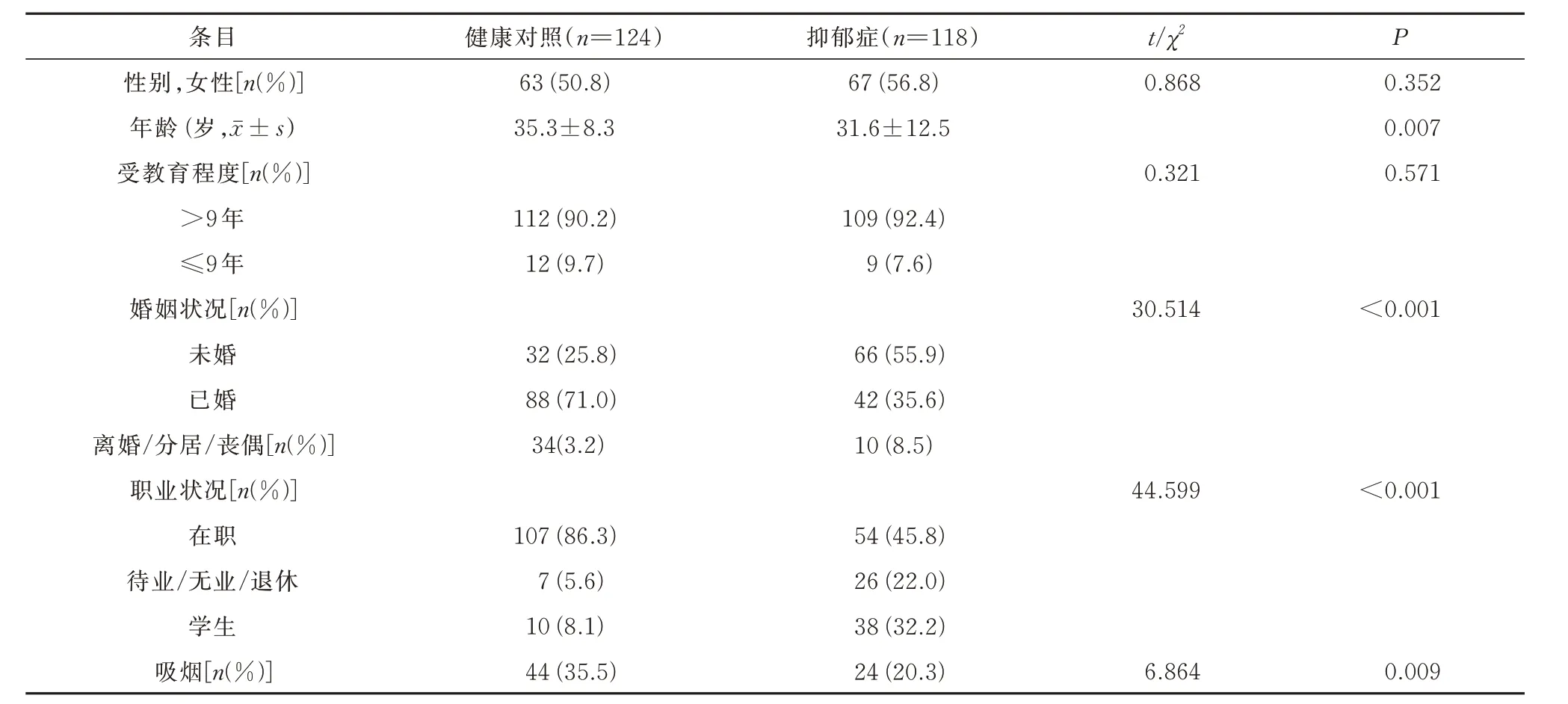

本研究共纳入118 例抑郁症患者作为病例组,正常健康人群124 例作为对照组,二者一般情况比较,如表1 所示。从结果可见,两组年龄、婚姻状况、职业状况、吸烟,其差异具有统计学意义(P<0.05);而性别和受教育程度在两组间差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 抑郁症患者一般状况分析Tab 1 Analysis of general condition of patients with depression

2.2 PSI 调查分析

在PSI 幸福感(F=19.396,P<0.001)和心理压力 (F=18.745,P<0.001)中,抑郁症患者和健康人群组间差异具有统计学意义,其次是异常病态行为 (F=4.193,P=0.043)和生活质量(F=3.908,P=0.049)。在PSI 压力方面,两组间差异无统计学意义。见表2。

表2 PSI 调查分析结果Tab 2 Investigation and analysis results

2.3 SSRS 调查表分析

疫情期间抑郁症患者和健康人群在SSRS 总分(F=24.475,P<0.001)、SSRS 客 观 支 持 分(F=8.313,P=0.004)、SSRS 主观支持分(F=21.309,P<0.001)、SSRS 对支持的利用度(F=14.964,P<0.001)具有统计学差异(P<0.05),见表3。

表3 SSRS 调查分析结果(±s)Tab 3 Results of SSRS investigation and analysis(±s)

表3 SSRS 调查分析结果(±s)Tab 3 Results of SSRS investigation and analysis(±s)

条目F P SSRS 总分SSRS 客观支持分SSRS 主观支持分SSRS 对支持的利用度病例组(n=118)34.7±9.3 8.4±3.3 19.5±6.1 6.75±2.02对照组(n=124)41.2±8.8 9.9±3.6 23.3±4.8 8.0±2.2 24.475 8.313 21.309 14.964< 0.001 0.04< 0.001< 0.001

2.4 SCL-90 调查表分析

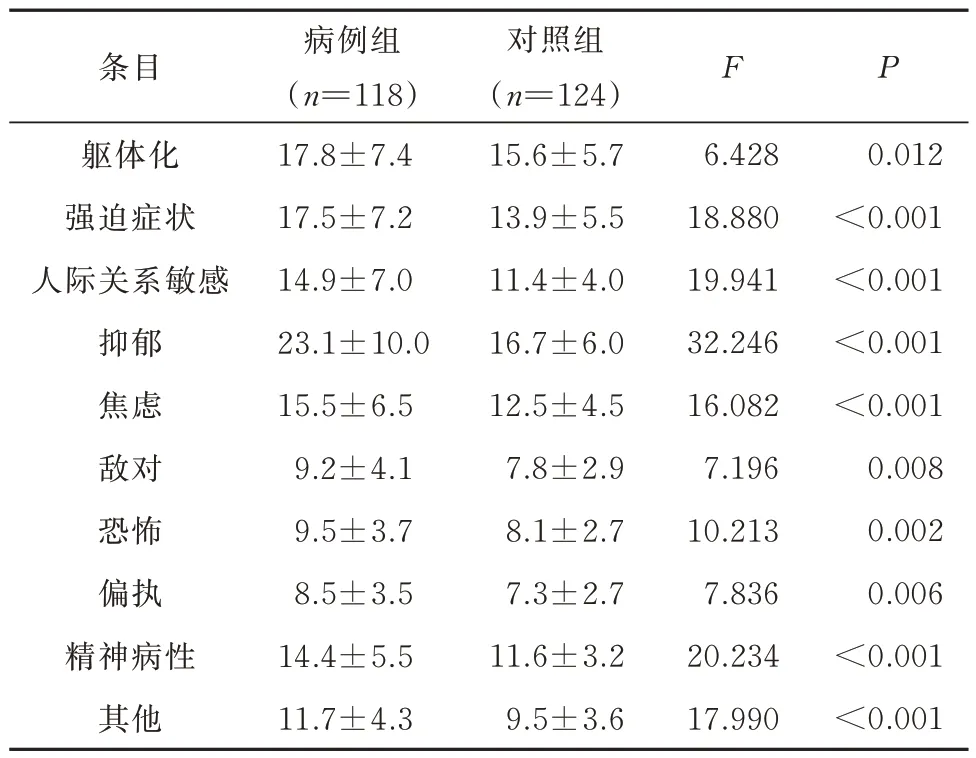

对比疫情期间抑郁症患者和健康人群SCL-90的差异。结果可见,与健康人群比较,抑郁症患者的躯体化(F=6.428,P=0.012)、强迫症状(F=18.880,P<0.001)、人际关系敏感(F=19.941,P<0.001)、抑 郁(F=32.246,P<0.001)、焦 虑(F=16.082,P<0.001)、敌对(F=7.196,P=0.008)、恐怖(F=10.213,P=0.002)、偏 执(F=7.836,P=0.006)、精神病性(F=20.234,P<0.001)、其他(F=17.990,P<0.001)方面的评分明显升高,其差异均具有统计学意义。见表4。

表4 SCL-90 调查分析(±s)Tab 4 SCL-90 investigation and analysis(±s)

表4 SCL-90 调查分析(±s)Tab 4 SCL-90 investigation and analysis(±s)

条目F P躯体化强迫症状人际关系敏感抑郁焦虑敌对恐怖偏执精神病性其他病例组(n=118)17.8±7.4 17.5±7.2 14.9±7.0 23.1±10.0 15.5±6.5 9.2±4.1 9.5±3.7 8.5±3.5 14.4±5.5 11.7±4.3对照组(n=124)15.6±5.7 13.9±5.5 11.4±4.0 16.7±6.0 12.5±4.5 7.8±2.9 8.1±2.7 7.3±2.7 11.6±3.2 9.5±3.6 6.428 18.880 19.941 32.246 16.082 7.196 10.213 7.836 20.234 17.990 0.012<0.001<0.001<0.001<0.001 0.008 0.002 0.006<0.001<0.001

2.5 单因素和多因素logistic 回归分析

在单因素logistic 回归中,纳入分析的自变量均与抑郁症显著关联。在多因素logistic 回归中,年龄、吸烟、SCL-90 各因子(除外抑郁因子)不再与抑郁症显著关联,而婚姻状况、职业状况、异常病态行为、对支持的利用度与抑郁症依然显著关联。与在职相比,待业/无业/退休(OR=5.01, 95%CI:1.76-15.76,P=0.004)、学 生(OR=7.25, 95%CI:2.31-24.37,P=0.001)与抑郁症密切关联,其次是异常病 态 行 为(OR=1.37, 95%CI:1.01 - 1.89,P=0.048)和对支持的利用度(OR=0.82, 95%CI:0.68-1.00,P=0.048)。见表5。

表5 抑郁症患者疫情期间影响因素的单因素和多因素分析Tab 5 Univariate and multifactorial analysis of influencing factors in patients with depression during the epidemic period

3 讨论

新冠肺炎不仅对身体健康造成严重影响,同时还对人们心理健康和幸福感产生了深远影响[1]。虽然严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)对神经系统的影响尚不清楚,但毫无疑问,新冠肺炎大流行对心理健康有害[3,7-10]。尤其在精神疾病患者人群中几种心理健康疾病的恶化将进一步威胁当前的卫生保健系统[11]。

本研究纳入的抑郁症患者本身就容易受外界因素影响,因此会对外界环境改变更加敏感。本研究首先分析了纳入样本的一般状况,结果可见抑郁症患者的年龄、婚姻状况、职业状况、职业状况、吸引具有统计学差异,但在性别和受教育程度无统计学差异。但新冠肺炎对抑郁症风险有何影响?有研究认为不同群体精神病患者,都感到焦虑和抑郁。尤其18~34 岁的人、妇女和有小孩的人,精神痛苦比预期的要高[12]。但目前发展中国家数据尚不充足。该结果提示抑郁症患者发病年龄较小,承受压力能力略差,而婚姻以及职业状况等都存在一定问题,进而会对病情造成影响。本研究希望了解疫情期间与抑郁症患者相关联的社会心理影响因素。

研究结果表明,疫情期间抑郁症患者和健康人群在PSI 幸福感和心理压力中、在SSRS 总分、SSRS 客观支持分、SSRS 主观支持分、SSRS 对支持的利用度方面均具有统计学差异。通过分析SCL-90 表情况,发现与健康正常人群对照组比较,抑郁症患者在强迫症状、人际敏感、敌对、抑郁、偏执、焦虑、恐怖、精神病性、躯体化以及其他等方面的差异均具有统计学意义。通过logistics 回归分析,发现在疫情期间抑郁症患者的社会心理影响因素中,统计学显著关联的因素有婚姻状况、职业状况、异常病态行为和对支持的利用度;与在职相比,待业/无业/退休、学生其与抑郁症都密切关联,其次是异常病态行为和对支持的利用度也具有相关性。考虑婚姻与职业中所建构的关系对抑郁症患者是有益的,能带来尤其是疫情期间所缺少的支持。而这样家庭工作中的支持作为良性习得的结果也会有利于抑郁症患者提升对支持的利用度。我们由此可见,人际关系所来的心理支持是一个很重要的因素,它与很多疾病的产生和康复都相关联。

在未来再次遇到大型公共卫生事件时,应当重视既往抑郁症患者在该大事件中的心理健康水平,保障对其的心理社会支持力度,积极提供心理援助与心理干预,以避免在不良心理状态下增加心理疾病的严重程度。尤其要针对家庭和工作中缺少关系的独生人群或因疫情而居家缺少社交的学生人群提供社会心理支持。

作者贡献度说明:

罗正杰:课题审计及论文撰写;王志仁:质量控制及论文校审;刘彦茹、过斌:数据采集;张晓鸣、李斌彬:数据统计分析;刘华清:参与论文修改。

所有作者声明不存在利益冲突关系。