肝细胞癌新辅助治疗的现状与展望

倪志松, 温钧涵, 赵伟伟, 于守君, 郝 亮, 成 雨, 刘 歆

1 滨州医学院烟台附属医院 a.国资处, b.中医科, c.肝胆胰脾外科, 山东 烟台 264001; 2 山东中医药大学第一临床医学院, 济南 250011; 3 烟台市中医医院肿瘤一科, 山东 烟台 264001

肝癌是全球癌症相关死亡的第三大原因,其中肝细胞癌(HCC)约占所有原发性肝癌病例的75%~85%[1]。肝切除是可能治愈肝癌的主要手段,但即使接受手术治疗,约70%的HCC 患者仍会在5年内出现复发[2]。围手术期治疗在其他癌症类型中已取得循证医学证据[3-4]。由于缺乏高反应率的治疗方法,既往HCC的新辅助治疗受到限制。近年来,晚期肝癌系统治疗的进展为包括新辅助治疗在内的肝癌综合治疗提供了新的机遇,本文就新辅助治疗在肝癌治疗中的主要进展作一综述。

1 肝癌新辅助治疗概述

1.1 新辅助治疗的来源和概念 最早关于新辅助治疗的临床研究是从1973年术前化疗开始的。当时,针对骨肉瘤手术患者制作的人工假体需要约3个月的等待期,美国斯隆-凯特琳癌症研究所的Rosen等尝试对该部分患者开展术前化疗,其目的是在等待人工关节制作期间防止肿瘤进展,与同期只进行术后辅助化疗的患者相比,术前化疗患者在无瘤生存、总生存率方面明显获益[5]。真正“新辅助化疗(neoadjuvant chemotherapy)”概念由Frei在1982年正式提出,并阐述恶性肿瘤术前化疗的使用和益处[6]。在医学术语中,新辅助化疗是指在局部治疗之前给予的全身治疗,希望减轻随后的手术干预,增加局部控制,并改善长期结果[7]。肝癌的新辅助治疗最早可追溯到20 世纪80 年代[8],随着动脉介入治疗广泛应用于中晚期肝癌治疗,经肝动脉化疗栓塞(TACE)便已被探索用于新辅助治疗。

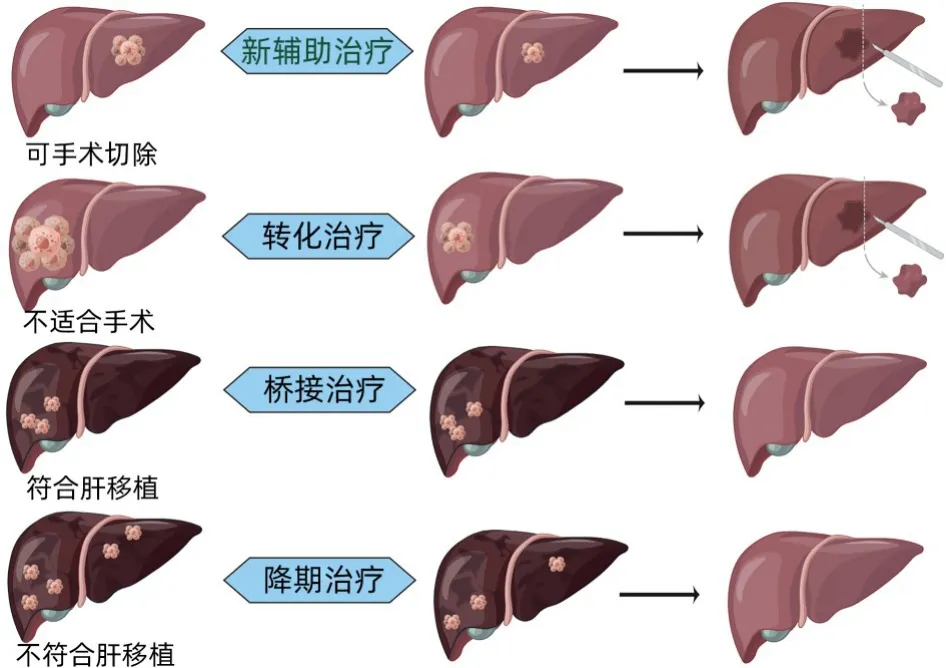

1.2 新辅助治疗同肝癌领域相关概念的区分 肝癌领域与外科相关的术前治疗相关概念包括手术切除前的新辅助治疗、转化治疗以及肝移植前的桥接治疗、降期治疗(图1)。《原发性肝癌诊疗指南(2022版)》[9]明确指出新辅助定义根据美国国立癌症研究院的定义,新辅助治疗是在主要治疗(通常是外科手术)之前缩小肿瘤的治疗,常见的新辅助治疗包括系统抗肿瘤治疗、介入治疗、放射治疗等,其目标是减少术后复发,延长术后生存。转化治疗是对初始不可切除或交界性可切除的患者实施术前治疗,达到可手术条件时再予切除。降期治疗是通过全身或局部治疗,降低肿瘤负荷,将晚期不能手术的肿瘤转变为早期可手术,使患者符合移植条件,该术语最早用于肝癌肝移植[10]。桥接治疗的目的是减少肿瘤进展和肝移植等待名单中的脱落率,适用于符合HCC移植标准的患者。

图1 肝癌领域与外科相关的治疗方式Figure 1 Concepts related to surgery for HCC

需要说明的是,可切除性的定义各不相同,并不是每个试验都有详细的标准,但至少在某些试验中,有大血管侵犯或累及双侧叶的肿瘤仍然是符合的。因此,新辅助治疗与转化的内涵存在客观上的交叉,虽然可切除性与不可切除性的定义难以统一,但共同的目标是减少局部晚期肝癌患者的早期复发,提高患者的长期生存率。

2 肝癌新辅助治疗潜在优势

新辅助治疗并非适合所有患者,对于极早期和早期患者,仅接受单纯手术治疗即可获得较长的无病生存期和总生存期。若在新辅助治疗期间出现疾病进展或不良反应,可能会导致错失手术机会。因此,有必要严格筛选新辅助治疗的目标人群,术前评估肿瘤复发的高危因素,预测患者术后复发转移的风险,探索预测疗效的生物标志物,可使肝癌的新辅助治疗更加有效地运用于临床。

2.1 术前可评估的高危因素 鉴于肝癌复发的高风险性,许多研究探索了术前复发的潜在临床及分子预测因素。目前普遍认为肿瘤大小、数量、包膜侵犯和门静脉受累是复发的高危因素[11]。有报道[12]显示血液学指标如术前AFP>400 μg/L、PIVKA-Ⅱ水平升高也是早期复发的独立危险因素。术前增强CT 的影像学特征,如瘤内动脉、非结节型HCC和影像上肿瘤包膜的缺失是微血管侵犯的独立预测因素[13]。有研究[14]显示miR-135a 高表达与早期肝癌复发之间存在显著相关性。总体而言,临床公认的危险因素有肿瘤大小、数目、包膜浸润等。分子水平的探索将是未来的研究方向,但还需要进一步的大样本临床试验来证实。

2.2 预测疗效的生物标志物 靶向药物和免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitors,ICI)应用于新辅助治疗是目前的趋势,但无论靶向还是免疫治疗,单药客观有效率低。若术前精确筛选出治疗获益的人群,可有效避免因无效治疗而导致的手术延迟甚至疾病进展。寻找更有价值的生物标志物是肝癌新辅助治疗的重要课题。最近的一项研究[15]表明,具有高MHC-I 肽结合亲和力且突变型IC50<50 nm 的新抗原(high-affinity neoantigens,HAN),与肝癌患者较好的总生存期呈正相关。2019 年发表在Clinical Cancer Research的一项研究[16]前瞻性探索了晚期肝癌靶向和免疫治疗中具有预后预测作用的生物学标志物。结果表明,致癌性PI3K-MTOR通路改变与索拉非尼治疗患者的疾病控制率(disease control rates,DCR)、中位无进展生存期(progression-free survival,PFS)和中位生存期缩短有关,对于接受ICI治疗的患者(n=31),WnT/βcatenin 通路的激活与较低的DCR(0% vs 53%)、较短的中位PFS(2.0 个月 vs 7.4 个月)和总生存期(9.1 个月 vs 15.2 个月)相关。另外在靶向治疗预测方面,Horwitz 等[17]研究发现血管内皮生长因子A 扩增的肝癌患者对索拉非尼治疗敏感性更好。随着研究者们对肝癌基因改变不断探索,未来有望更好地对肿瘤进展高风险患者进行分层及个体化治疗。

3 肝癌新辅助治疗策略

3.1 局部治疗

3.1.1 经肝动脉化疗栓塞(TACE) TACE 仍然是中期HCC最广泛使用的治疗方法。TACE作为肝癌新辅助治疗已开展大量研究,但其中多为回顾性分析。Zhang 等[18]对1 457 例肝癌肝切除术的患者进行了回顾性研究,其中120 例接受了术前TACE 治疗,分析发现术前TACE 显著延长5 年无病生存期(disease-free interval,DFS)。2 次 以 上TACE 组 的DFS 高 于1 次TACE组。Gerunda等[19]研究发现术前TACE能够改善HCC 分期和DFS,显著降低术后早期复发和总体HCC复发及相关死亡的发生率,但对总生存期并无改善。Chua等[20]对可切除肝癌的新辅助TACE进行了系统性综述,报告DFS 无显著差异的12 项研究中有6 项进一步证明TACE组的DFS更差。总体而言,大部分研究发现术前TACE不能改善可手术患者DFS和总生存期,甚至有结果更差的报道。从现有证据来看,单纯TACE用于新辅助治疗没有充分的循证医学证据,未来可通过改进TACE治疗方式或联合治疗进行进一步探索。

3.1.2 经动脉放射栓塞(TARE) TARE通过向肝动脉内注射放射性粒子90Y 微球阻断血流供应,并对肿瘤进行内部放射治疗[21]。Salem 等[22]研究发现,在孤立性肝癌(肿瘤最大直径≤8 cm)、Child-Pugh A 级肝硬化、ECOG 0~1 分的人群中使用TARE,客观缓解率(objective response rate,ORR)为88.3%,其中62.2%缓解持续时间(duration of response,DOR)≥6个月;所有患者的3 年生存率为86.6%,切除或移植的新辅助患者的3 年生存率为92.8%。总体来看,已有一些临床数据证实了TARE缩瘤的疗效及在肝癌新辅助治疗中的作用,对于合并门静脉癌栓(portal vein tumor thrombus,PVTT)的患者,TARE 较外照射放疗局部剂量更高,位置更精准[23]。然而,这种方法在大多数医疗机构尚未广泛实施。

3.1.3 放疗 放疗是肝癌新辅助治疗的重要手段之一,尤其在门静脉及肝静脉癌栓的控制中疗效确切。一项对比新辅助放疗后切除和直接切除对于合并PVTT肝癌患者疗效的大型随机对照试验(RCT)研究[24]结果显示,两组患者术后1年生存率分别为75.2%和43.1%,术后1年无瘤生存率分别为33.0%和14.9%。日本一项研究[25]在一组门静脉主干或一级分支癌栓的患者中,比较了放疗序贯手术治疗和直接手术治疗的效果,放疗仅针对癌栓,放疗剂量30~36 Gy/10~12 次,手术在放疗后2周内进行。术后病理学结果显示,放疗序贯手术组83.3%(5/6)患者门静脉主干癌栓达到病理完全坏死,放疗序贯手术组的5年生存率为34.8%,单纯手术组为13.1%。目前在研新辅助放疗试验(NCT04025437、NCT04850157)大多数针对PVTT患者。此外,放疗还需解决放射性肝损伤及对呼吸运动的影响等问题。

3.1.4 肝动脉灌注化疗(HAIC) HAIC 是目前进展期HCC 尤其弥漫性或伴有PVTT 患者的常用治疗手段。一项纳入肿瘤长径>7 cm、无大血管浸润或肝外扩散的HCC 患者的研究[26]比较了HAIC 与TACE 的疗效,结果显示,HAIC 组接受后续手术切除的患者比例显著高于TACE组(23.9% vs 11.5%,P=0.004)。HAIC适用于巨大肝癌、弥漫性肝癌和合并PVTT 肝癌的患者。进一步结果显示,TACE组严重不良事件的发生率高于FOLFOX-HAIC 组(30% vs 19%)。另一项研究[27]也表明,对于巨大肝癌,HAIC 比C-TACE 能提供更好的治疗反应和生存获益。根据FOHAIC-1 研究[28]结果,HAIC-FO 组的ORR(大血管侵犯占84.6%)达到31.5%。尽管群体的基线特征(肝内肿瘤的中位直径为11.7 cm)比其他系统治疗试验差,但却比大多数ICI 联合酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitors,TKI)或抗血管生成靶向药物的试验获得了更高的ORR。对于肿瘤负荷集中在肝内或合并PVTT 的肝癌患者,HAIC 治疗可获得更高的肿瘤缓解率,HAIC 联合TKI 及ICI 治疗有进一步提高疗效的趋势,未来新辅助治疗的研究成果值得期待。

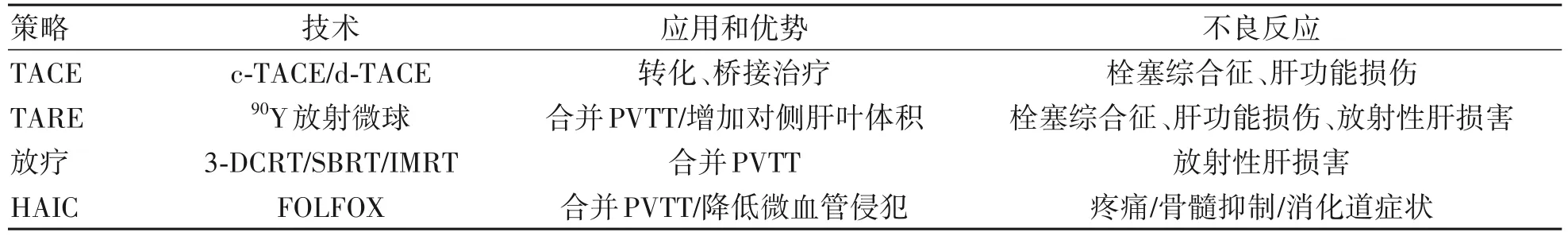

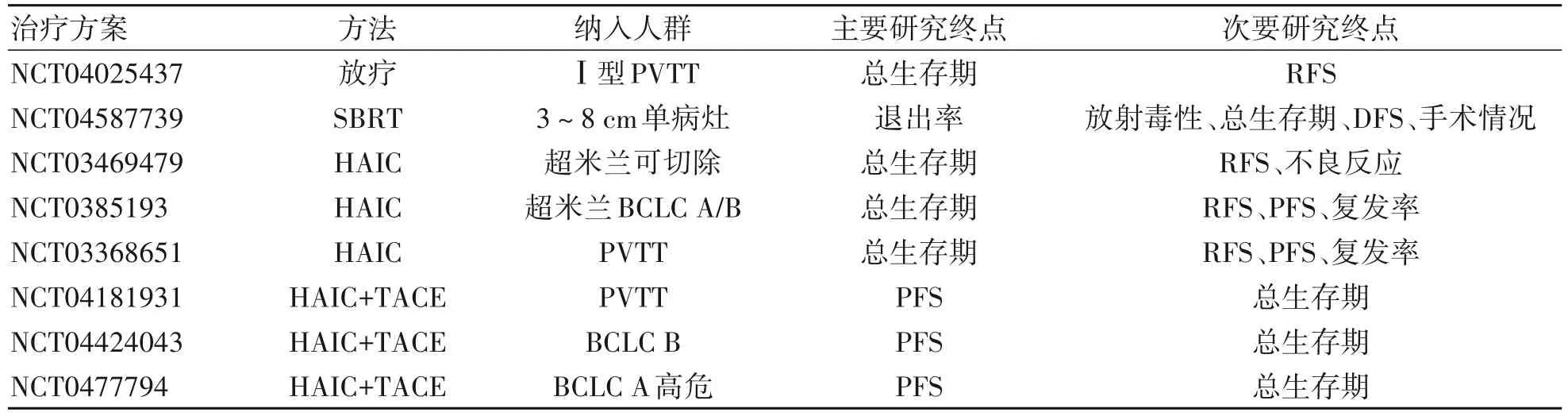

3.1.5 局部联合治疗 上述局部治疗方案具有各自优势(表1),联合治疗可优势互补达到更好治疗效果。一项包括行D-TACE-HAIC 或DEB-TACE 的回顾性研 究[29]显 示,行D-TACE-HAIC 的 患 者ORR 较 高(71.0% vs 53.1%,P=0.033)。另一项回顾性研究[30]显示放疗联合HAIC 是一种有希望的术前治疗方式。TACE 联合HAIC 治疗BCLC A 期、B 期高危HCC 患者的新辅助治疗也在开展(表2),期待能为新辅助治疗提供更多循证医学证据。

表1 肝癌局部治疗模式的技术优势对比Table 1 Comparison of technical advantages of locoregional therapy for HCC

表2 肝癌新辅助在研的局部治疗方案Table 2 Selected studies on the use of neoadjuvant locoregional therapy

综上所述,TACE 作为新辅助治疗的局部方案仍有争议。D-TACE 和TARE 在ORR 上优于C-TACE,但均存在栓塞后综合征,增加了手术难度。HAIC相较于TACE 具有更高的ORR 且不良反应发生率低。虽然HAIC 和TARE、放疗均可控制PVTT,但对于微血管侵犯及肿瘤较大的患者,HAIC更具有优势。

3.2 系统治疗

抗血管生成药和ICI是两种在HCC 系统治疗中显示出疗效的治疗方法,但由于单用的ORR较低,并非新辅助治疗的最佳选择。IMbrave150代表了HCC医学治疗的历史性进步,包括抗血管内皮生长因子药物在内的ICI组合,如TKI,被认为是具有良好研究前景的新辅助治疗策略。

3.2.1 靶向治疗 2008 年,SHARP 试验取得阳性结果,索拉非尼被批准用于Child-Pugh A 级中晚期肝癌患者,开创了肝癌靶向治疗的新时代。此后研究[31]虽然肯定了索拉非尼在新辅助治疗中的安全性和有效性,但受限于样本量少等因素,对目前临床指导意义有限。在Ⅲ期REFLECT 试验[32]中,仑伐替尼的PFS和ORR 均优于索拉非尼。一项前瞻性试验[33]评估了最初无法切除的肝癌患者在仑伐替尼治疗后进行转换手术的可行性,其中56%(27/49)的患者进行了R0切除,未观察到与使用仑伐替尼直接相关的术后并发症,提示仑伐替尼新辅助治疗的安全性。此外,仑伐替尼可改善肿瘤微环境的免疫抑制状态,与抗程序性死亡受体-1(programmed cell death-1,PD-1)联合具有协同作用[34-35]。根据clinical-trials.gov网站统计,在研的肝癌新辅助方案使用的靶向药物中,仑伐替尼的频次最多。尽管这些研究目前尚未达到临床研究终点,但研究者仍持积极态度。

3.2.2 免疫及免疫联合治疗 以PD-1 抑制剂和细胞毒性T 淋巴细胞相关抗原4(cytotoxic T lymphocyte antigen 4,CTLA4)抑制剂为代表的ICI 取得了历史性的进展[36]。研究[37]显示免疫治疗药物在新辅助治疗中具有独特优势,机制上因为抗肿瘤免疫反应依赖于T 淋巴细胞、抗原提呈细胞和肿瘤细胞之间的相互作用,因此,当原发肿瘤仍存在时,这种反应会更易发生。在动物模型中,原发病灶的存在提高了存活率,并与免疫治疗后增强的肿瘤特异性分化CD8+T 淋巴细胞活化有关,这进一步证实了肿瘤切除前短暂的免疫治疗会诱导疫苗效应,从而产生持久的全身免疫监测[38]。免疫治疗时代,以免疫治疗为主的联合治疗成为肝癌新辅助治疗的主要探索方向。一项关于西米普利单抗作为围手术期抗PD-1 单药治疗的最新临床研究[39]报告了从新辅助治疗起到手术切除期间,在20 例肿瘤可评估的肝癌患者中,4 例(20%)有明显的肿瘤坏死(定义为切除肿瘤的坏死>70%),7 例(35%)手术时有50%或更大的肿瘤坏死,而其余13例患者有30%或更小的坏死。与此类似的另一项重要研究[40]招募了术前使用纳武利尤单抗联合伊匹木单抗或纳武利尤单抗单药治疗的27 例患者,术后发现24%的患者病理完全缓解,总体病理缓解率达40%;43%的联合化疗组患者在手术前有3级或更严重的毒性反应(主要是AST 升高),高于单药治疗组(23%)。以上两项研究都表明,有主要病理反应的患者治疗后组织中CD8+T淋巴细胞计数(免疫细胞浸润增加)均高于无主要病理反应的患者,未见导致手术推迟或取消的毒性反应发生。这些研究为可切除肝癌中的新辅助免疫治疗奠定了基础。抗血管生成药物可能通过使肿瘤微环境正常化来提高免疫治疗的有效性,减少免疫相关的不良反应[41-42]。一项单臂Ⅰb 期研究[36]评估了卡博替尼和纳武利尤单抗在肝癌新辅助治疗中的可行性,该研究是在HCC的新辅助治疗中首次使用靶向治疗联合免疫检查点抑制剂。15例患者中,12例(80%)成功进行了切缘阴性切除,其中4 例达到主要病理缓解(90%或以上肿瘤坏死)。这项研究的关键之处在于纳武利尤单抗治疗之前单独使用卡博替尼2 周。通过一系列检查,研究人员观察到单独使用卡博替尼可以增强局部和系统的原免疫特征,更重要的是,能够促进T 淋巴细胞向抗原刺激过的有耗竭的表型分化。这些发现表明,靶向治疗结合ICI 可以赋予免疫介导的治疗协同作用。卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼在可切除肝癌治疗中获得良好的初步疗效和安全性[43]。免疫联合局部治疗也是目前新辅助治疗的主流方案。一项HAIC 联合信迪利单抗用于局部晚期潜在可切除HCC 的Ⅱ期研究[44]显示ORR 达44.8%(NCT03869034)。其他关于免疫联合局部治疗的探索性研究也正在开展中,期待这些研究结果为肝癌新辅助治疗提供更多依据。

4 新辅助治疗试验设计的主要标准

2021年,美国肝病学会发布肝癌临床研究共识[45],其中包括对于新辅助治疗研究的建议。对于选择临床研究人群,不建议选择更晚期的HCC患者。结合我国肝癌治疗现状,目前建议纳入人群可选择可切除的中晚期肝癌(CNLCⅡb、Ⅲa 期),通过新辅助治疗将肿瘤学特征较差的肝癌转化为肿瘤学特征较好的肝癌。手术切除肝癌合并PVTT 者可以针对癌栓进行治疗。对于早期肝癌(CNLCⅠa、Ⅰb)考虑治疗可能带来的不良反应,目前并非最佳研究人群。研究终点选择可以考虑病理反应或1 年复发率,对于局部治疗的新辅助治疗,总生存期仍然是主要终点,但PFS也被推荐为主要终点,次要终点应至少包括ORR。随机前分层参数应包括地域、肿瘤大小和数量、AFP>400 ng/mL、治疗类型和高危病理特征(大小>3 cm、微血管浸润、分化程度和肿瘤卫星灶),对照组适合采用安慰剂对照。

5 新辅助治疗终点选择

目前肿瘤学临床研究的疗效评价大多以总生存期为首要研究终点,而新辅助治疗多采用短期终点包括ORR、RFS、DFS,对于完成治疗后接受手术的患者通常使用病理完全缓解(pCR)、主要病理缓解(MPR)作为获益者的替代终点。pCR、MPR 等病理反应标准最初是在化疗的基础上制定的,是通过估计肿瘤床内存活肿瘤细胞的百分比来定义。然而,免疫治疗的组织反应与化疗和放疗的反应不同[46],这使得免疫治疗时代传统病理反应的评价标准受到挑战。建立免疫相关病理反应定量标准首次在NSCLC 免疫治疗中提出[47],是否可作为肝癌免疫新辅助的替代终点需要大型RCT 进一步验证。此外,应用ICI 药物治疗的患者生存曲线与传统药物存在极大的不同,ICI药物的最大获益往往在曲线尾部获得。因此,对mOS判读应格外审慎,避免对ICI 远期疗效的低估。影像学疗效评估时应考虑ICI 的假性进展情况,可考虑使用irRECIST或iRECIST作为次要终点对影像学响应进行评估。

6 新辅助治疗的潜在风险

新辅助治疗方案可能增加手术的操作难度。局部治疗,如反复TACE导致炎症、黏连、肝脏组织水肿、出血风险进一步增高、手术时间延长[48]。全身治疗也存在一定的风险,抗血管生成药物可能加重术中出血和术后伤口延迟愈合[36],尤其贝伐珠单抗应考虑其半衰期长导致停药期间肿瘤进展,以及出现上消化道出血的风险[49]。尽管新辅助治疗具有一定临床优势,但这些优势必须与新辅助治疗期间肿瘤进展的潜在风险以及因药物相关不良事件而导致手术延迟的发生相权衡。

7 新辅助治疗后的术后辅助治疗

新辅助治疗后是否需要继续采用术后辅助治疗目前尚无定论。肝癌的术后辅助治疗循证医学证据较少。索拉非尼作为术后辅助治疗方案(STORM 研究)未得出有统计学意义的阳性结果[50]。既往研究[51-53]表明,对于具有高危复发风险的HCC 患者,术后TACE、口服槐耳颗粒有抑制复发、延长生存的作用。一项回顾性研究[54]发现,术后2 周期HAIC 可提高根治性术后患者的总生存期和RFS。但这些研究并未纳入新辅助治疗的因素。目前对于围手术期的临床研究正在积极探索中(NCT05185739、NCT03867370、NCT04930315)。加入新辅助方案或根据新辅助治疗后手术标本的分子病理特征重新选择辅助方案,未来可能需要更多真实世界或RCT的研究数据来指导[55]。

8 总结与展望

肝癌术后复发是影响患者长期生存的主要问题之一,术前通过新辅助疗法减轻肿瘤负荷、消除可见转移或微转移病灶是预防和减少术后复发的关键。新辅助治疗在肝癌中初见曙光,免疫为主的联合治疗前景广阔,高质量的临床试验在陆续开展。但肝癌的新辅助治疗仍面临诸多问题,如何准确筛选最大受益者、选择哪种新辅助治疗方案、最佳的疗程、是否需要进行术后辅助治疗等等。未来关于新辅助治疗的研究应关注研究终点选取和试验设计,并探索以鉴定疗效反应的生物标志物和耐药机制以确定疗效反应。总的来说,新辅助治疗仍有很长的路要走,需要大规模的RCT来确保多模式治疗的最佳药物和顺序,为临床实践提供高级别的循证医学证据。

利益冲突声明:本文不存在任何利益冲突。

作者贡献声明:倪志松负责课题设计及论文撰写;温钧涵、赵伟伟、郝亮、于守君、成雨参与论文查阅及修改论文;刘歆负责拟定写作思路,指导撰写文章并最后定稿。