论韩少功长篇小说《日夜书》回旋跨层叙事的美学特征*

罗 璠,文坤怿

(海南师范大学 文学院,海南 海口 571158)

“书”是古代常见文体之一,主要指信函,如手书、家书等,内容以记事为主,但在《日夜书》(2019)中,韩少功对于白马湖知青故事的“记事”打破了传统的文体形式,他在小说文本中设立了两个相对固定的叙述者:“回忆者-陶小布”和“亲历者-陶小布”,并通过叙述者和叙事视角的转换将这两个叙述者所在的主叙述层和次叙述层粘合为“莫比乌斯环”(1)“莫比乌斯环”是一个拓扑学的经典模型,1858年奥古斯特·费迪南德·莫比乌斯(August Ferdinand Mobius)和约翰·李斯丁(Johann Listing)将一条具有两面的丝带在经过扭转之后得到了一个单侧、不可定向的曲面,后人将这种奇特的环状结构命名为“莫比乌斯环”(Mobius loop)。——引自郑春晓:《露易丝·格丽克的莫比乌斯环式诗学叙事》,《外国文学研究》2023年第1期,第94-104页。。由此,主次叙述层之间能够相互跨越并为彼此设立叙述框架,形成回旋跨层的叙事结构。在这一结构下,主次叙述层之间的相互跨越容易产生“抢话”冲突,出现多样化的叙事声音。同时,主次叙述层之间缠绕交织的情况容易引起读者对叙述可靠性的怀疑,这种怀疑构成了对叙述者的“隐在型反讽”。借助回旋跨层叙事,韩少功得以在莫比乌斯环的曲面上反复打量和审视时代的“苦难”,知青生活作为其创作的“原点”[1]也在小说文本中寄寓了深刻的启示意义。因此,厘清《日夜书》的回旋跨层叙事结构,可以了解韩少功如何借由文本在历史与记忆之间重构过去,并在重构中隐含对知青人物的关照、对知青命运的思考以及对自身经验的反思,从而进一步感知韩少功“后知青”[2]书写的美学意蕴。

一 主次结构中的回旋跨层叙事

分层是叙述文本的基本表现形式,也是叙事的基础,“简单地说,‘叙述分层’就是指在一个叙述中包含了另一个叙述的现象,其中一个叙述了另一个叙述的叙述者。”[3]尤其是在纪录类文本的叙述中,叙述只能是对已发生事情的回溯,每一个叙述文本都有为其提供叙述者或叙述框架的上一层叙述[4],其中,叙述者及其叙述视角的变换是判断叙述层变化的重要参照。

《日夜书》中,主叙述层和次叙述层构成了小说的基本叙事框架。在主叙述层,韩少功用不同字体在正文中加入了“补记”的结构,同时,叙述者也多次在故事中现身,对他正在写的故事进行评价。可见,《日夜书》由谁来“书”的指向性是非常明显的——有一个人正在记录着什么。这个主体叙述者是当年参与知青运动的陶小布,他在文本中以回忆的姿态站在知青故事之外,用全知全能的第三人称叙事视角,在回忆的过程中按时间顺序(2)《日夜书》自2013年出版至今共有5个版本,具有明显区别的主要为2013年3月上海文艺出版社发行的大陆版,另一个则是2013年11月聊经出版社发行的台湾版。大陆版小说情节较为跳跃,而台湾版(或称海外版)的情节基本按照时间顺序排列。各个版本并无优劣之分,出于研究实时性的考虑,本文对于《日夜书》的叙事探究主要基于最新的版本,即2019年8月由人民文学出版社出版的版本,该版本的叙述基本按时间顺序进行。书写知青们的故事。这里,主叙述层的主叙述者可以被称为“回忆者-陶小布”。

同时,小说呈现的知青故事中还隐藏着一个次叙述层,其叙述者是故事时间中20年前知青运动的亲历者,他的叙述建立在“回忆者-陶小布”书写回忆录的基础之上,采用第一人称限知叙事的视角为读者还原当年的各个事件,与主叙述层的第三人称全知叙事相对照,构成一主一次的双层叙事结构。例如,写“我”和大甲打赌吃死人骨头的事情,以第一人称直接还原当时的心理活动:“我清点饭票,确认赌资无误,然后旋旋腰,压压腿,捏一捏喉咙,咧一咧牙口,把自己当作出场前的运动员。我闭上眼,想一想舍身炸碉堡的英雄,想一想舍身堵枪眼的英雄,过一遍电影里诸多动人形象,在精神上也做好准备。”[5]9为便于区分,这个次层的叙述者可以被称为“亲历者-陶小布”。叙述者和叙事视角的转换使《日夜书》出现了明显的叙述分层,若将主次叙述层结合起来看,小说的情节内容就可以概括为“我”记录(叙述)了一个关于“我”参与其中的故事。

作为《日夜书》的姊妹篇,小说《修改过程》也有明显的叙述分层现象:主叙述层叙述了“肖鹏正在写小说”的故事,次叙述层则叙述了“肖鹏所写小说的内容”。在具体的叙述中,作者可以自由切换两个叙述层之间的叙述,让两个层次的故事情节交汇在一起,形成“跨层”叙事。跨层主要指“属于不同层次的人物进入另一层次,从而使两个层次的叙述情节交织在一起”[6]71。一般而言,叙述层总是表现为由高到低的纵向结构,因此,跨层现象主要表现为两种情况:一是主层叙述者向下跨入次叙述层的情况(上跨下),二是次层叙述者向上跨入主叙述层的情况(下跨上)。《修改过程》文本结构中的跨层现象对这两种情况都有所体现:位于主叙述层的叙述者不时会对次叙述层中的人物行为和故事情节进行评价,“例如对陆一尘人物虚构性进行揭露,表示其人物原型其实来自‘牌桌上认识的那个记者’和‘业余合唱团的欧阳老师’”[7];位于次叙述层的叙述者也会向上跨入主叙述层,例如肖鹏与陆一尘发生争执时,“肖哥盯了来客一眼,这才明白对方从小说里冷不防窜出来,不依不饶,胡搅蛮缠,可能确有难过的门槛了”[8]7。这句话使读者反应过来,原来陆一尘是作为肖鹏所写的小说人物从小说中(次叙述层)走出来与肖鹏交流的。

《修改过程》中的叙述分层和跨层主要借助不同的叙述者来完成,《日夜书》的分层和跨层则由具备同一个“人格”的叙述者来实现。主叙述层“回忆者-陶小布”站在知青经历的20年后对过去的知青生活进行回溯,次叙述层的“亲历者-陶小布”站在20年前的知青时代中对知青生活进行“现场讲述”。显然,两个“陶小布”之间存在“二我差”[9],即叙述者“我”讲述自己作为人物的往昔时,他既可以用“昔我”的语言,也可以用“此我”的语言,既可以表现“昔我”的意识经验,也可以用“此我”的意识经验,这种语言或意识的差别就是“二我差”。“二我差”使得主次叙述层能够相互跨越,其跨层现象也表现出“上跨下”和“下跨上”两种情况。

首先,“回忆者-陶小布”常常借“亲历者-陶小布”的视角描写当时知青们所经历的事件,并对事件进行评价,出现上跨下的叙事跨层现象。以《08美声歌剧》一节为例:“佛冷翠、枫丹白露、爱琴海、米兰、萨拉曼卡……当然还有这个路易斯安娜。这些地名最令她神往(应感谢中文译者吧),一看就是充满爱情和诗意的地方。”[5]48这部分的叙述是“回忆者-陶小布”在回忆时所做的主观推测,以此为开篇,叙述者一直采用全知叙述的视角讲述小安子吃蛇、杀猪、赶鸟、雨中散步等事件,这些显然都是主层叙述者撰写回忆录时对事件加以重新编码和整合的结果。主层叙述者以全知视角叙述小安子在雨中漫步摔下陡坡时,叙事视角突然转变,主层叙述者向下跨入了次叙述层(上跨下):“我得知这一消息时,对小安子的雨中情怀又敬又怕:谁受得了那血淋淋的五针?”[5]54由于主层叙述者与当年的事件隔了几十年的距离,为了更好地聚焦当时的情况,他放弃了全知全能的叙述视角,转而从“亲历者-陶小布”的第一人称限知视角表达自己的心理活动,进一步强化主叙述层中小安子对浪漫情怀的憧憬。这种上跨下的跨层现象,在关于小安子的叙述文本中多次出现,例如在砍柴时、补衣时、吃丧家饭时。

其次,在以“亲历者-陶小布”为第一人称视角的次叙述层中,读者时常会忘记“我”既是人物又是叙述者,如果这时次层叙述者向上跨入主叙述层,叙述中出现“回忆者-陶小布”的声音,读者就会立刻注意到故事的虚构性。例如,马楠因为马涛入狱的原因给陶小布写纸条分手时,叙述一直采用“亲历者-陶小布”的第一人称限知视角还原“我”看到马楠的纸条时与她争辩的情况。随后,主层叙述者突然现身,揭示出故事的书写进程并对事件进行评价:

流星在头上飞掠,我现在该往下写吗?星空在缓缓旋转,我现在该往下写吗?月光下的山那边似乎就是世界边缘,是滑出这个星球的最后一道坡线,我犹豫的笔尖该往哪里写?马楠,原谅我,我不该套出你的故事。

这个故事其实并不复杂,甚至有些乏味。[5]114

次层叙述向主层叙述的跨越(下跨上)不仅将读者迅速从20年前的知青故事拉回到20年后的现实生活中,也给叙述者自己构建了一个缓冲地带,能够以全知视角展开马涛入狱后的故事,进一步推动小说情节发展。

最后,就叙述分层而言,主叙述层设置的叙述行为能够为次叙述层提供叙述框架,在这种情况下,如果次叙述层也反过来为主叙述层的叙述提供原因或框架,两个叙述层次之间的相互跨越就会变成叙述的怪圈,突破“叙述文本不能讲述它自身如何产生”的叙述悖论,形成回旋跨层叙事,即“下一层叙述不仅被生成,而且回到自身生成的原点,再次生成自身”[10]。从韩少功的短篇小说《第四十三页》中就能够看见清晰的回旋跨层结构:主人公阿贝莫名其妙地乘坐了一辆火车,但是周围的人物形象和环境氛围仿佛都不属于自己所在的世界。恰巧,火车上有一本名为《新时代》的杂志所描述的事件正是阿贝此刻经历的事情,就连列车服务员的名字都一模一样。这一情况和《唐·吉诃德》与《百年孤独》类似,《堂·吉诃德》中的“堂·吉诃德看到手稿与书,这里面叙述了唐·吉诃德看到手稿与书”和《百年孤独》的结局“奥雷连诺读完了写有包含其自身在内的马孔多镇故事的手稿”都蕴含了相似的回旋跨层叙事结构:阿贝、堂·吉诃德和奥雷连诺作为主叙述层中的人物,他们看到的东西,如《新时代》杂志、手稿与书、包含马孔多镇故事的手稿,都在主叙述层被叙述出来之前就已经被叙述。也即是说,次叙述层逃离了主叙述层所设定的叙述框架而先行交代了自身如何被生成。

综上,如果说韩少功的短篇小说《第四十三页》在一定程度上是对塞万提斯《唐·吉诃德》和马尔克斯《百年孤独》等经典回旋跨层叙事结构的借鉴,那么《日夜书》则是在一定程度上对这些经典结构的创新:就分层而言,主叙述层中叙述者现身的叙述方式使得“书写回忆录”成为小说的“元故事”,这个“元故事”为次叙述层的知青故事提供叙述框架;就跨层而言,作者时常利用“二我差”来变换叙述者和叙事视角,进行“上跨下”和“下跨上”的跨层行为;就回旋跨层而言,主次叙述层的两个叙述者能够成为彼此叙述的原点——主叙述者(“回忆者-陶小布”)正在书写的回忆录让知青故事得以展开,次叙述者(“亲历者-陶小布”)在叙述知青故事的过程中也逐渐成长为主叙述层中那个书写回忆录的人,从而为“书写回忆录”这个“元故事”提供叙述框架。简而言之,借助书写回忆录的形式,韩少功让同一个人物在不同的时空中分属不同的叙述层,从而让20年前的“昔我”与20年后的“今我”在主次叙述层中对话。20年后的“今我”只有透过“书写回忆录”这个“元故事”来观察20年前“昔我”的知青生活,其思想才可以在过去和现在之间自由切换和衔接:作为过去参与知青运动的亲历者,他对知青群体进行反复描摹,力图呈现他们的真实生活和精神世界;作为现在书写回忆的观察者,他把知青经验交织进共和国历史进程的复杂样态中,将文化和政治影响下的集体记忆转化为对当下文化社会的个体反思,在对历史的重构中更加清醒地审视时代语境中的知青生活和知青命运。

二 文本语言的多样化叙述声音

任何叙述都必然受到主体叙述者的控制,从这个意义上说,任何叙述文本都存在主体叙述者与其他叙述者争夺话语权的问题,尤其是在回旋跨层叙事结构的文本中,不同层次的叙述者总是互相争夺话语权,容易出现“抢话”冲突。“抢话”指的是“个别形容词或副词的‘人物’声音取代”[6]183。也就是说,在属于叙述者的整体话语风格中,偶尔会有人物的情感、经验或词语部分进入叙述者的话语风格,与叙述者争夺话语权。“抢话”有时是叙述者在叙述的过程中不自觉地受到人物影响的结果,有时是叙述者为了塑造人物或推动情节而故意出让话语权。总的来看,《日夜书》的回旋跨层叙事结构所引发的“抢话”冲突在文本中形成了多样化的叙述声音,使文本充满复调式的美学意蕴。

一方面,从主层叙述者“回忆者-陶小布”的层面看,这一叙述层发生的“抢话”大多是叙述者在叙述过程中不自觉地受到人物影响的结果。以《08美声歌剧》和《09抹尸》两节为例,这两节主要采用“今我”的全知视角讲述有关小安子的故事,但在叙述时,曹麻子、大甲、农民群众和小安子的声音都不同程度地出现在叙述者的话语风格中。也即是说,“昔我”那些有关人物的感受和经验向上跨越,混入了“今我”的叙述话语中,产生“抢话”冲突。之所以会发生“抢话”,主要是因为这一层面的叙述偶尔会出现自由间接引语的话语模式。自由间接引语是“一种以第三人称从人物的视角叙述人物的语言、感受、思想的话语模式。它呈现的是客观叙述的形式,表现为叙述者的描述,但在读者心中唤起的是人物的声音、动作和心境”[11]97。在话语形式上,叙述者不使用引号而是直接模仿人物的内心活动,让叙述话语看起来像是第三人称的客观叙述;在叙述效果上,叙述话语中混合着双重主体的“声音”。由于自由间接引语的实质是叙述者和人物的融合,读者很难直接分辨出叙述话语所蕴含的思想观点到底是来自叙述者还是来自人物。以文本中的一个片段为例,小安子游完泳后一身泳装回宿舍,裸露着光溜溜的两条大腿,提着水桶去食堂打热水洗澡,把主厨曹麻子吓得丢下锅铲就跑了。在本地农民的眼里,这样的行为“无异于伤风败俗的色情表演”。

曹麻子更恼火的是,这个贼婆子不要脸也就算了,洗澡用热水太多也就算了,一张嘴还足够无聊。连猫也吃,连老鼠也吃,还曾把一条血污污的长蛇提进了厨房,不但污了菜刀和砧板,费了公家的柴火,更重要的是折腾得太闹心,让大家这一碗饭怎么往下咽?[5]48

从引文可见,这一段叙述采用第三人称全知叙述的视角,叙述者看似在客观冷静地描述大家对小安子的评价。实际上,其叙述话语中混入了其他人物的声音。形容词“贼婆子”既可以看作叙述者的话语,也可以看作是受到惊吓的曹麻子对小安子的评价。后面说她污了菜刀和砧板、费了公家的柴火,这时的叙述声音更像是一个厨子对小安子的控诉,人物的声音进入叙述层,使叙述者自然而然地带着曹麻子的情绪继续对小安子进行指控。最后半句话说“让大家这一碗饭怎么往下咽?”既有可能是做饭人曹麻子的声音,也有可能是广大吃饭群众的声音,更有可能是同为吃饭人“亲历者-陶小布”的声音。在这里,人物和叙述者之间的“抢话”导致叙述话语在读者心中唤起的是不同人物的形象,由此,小说文本蕴含了多样化的叙述声音,展现出复调式的美学意蕴。

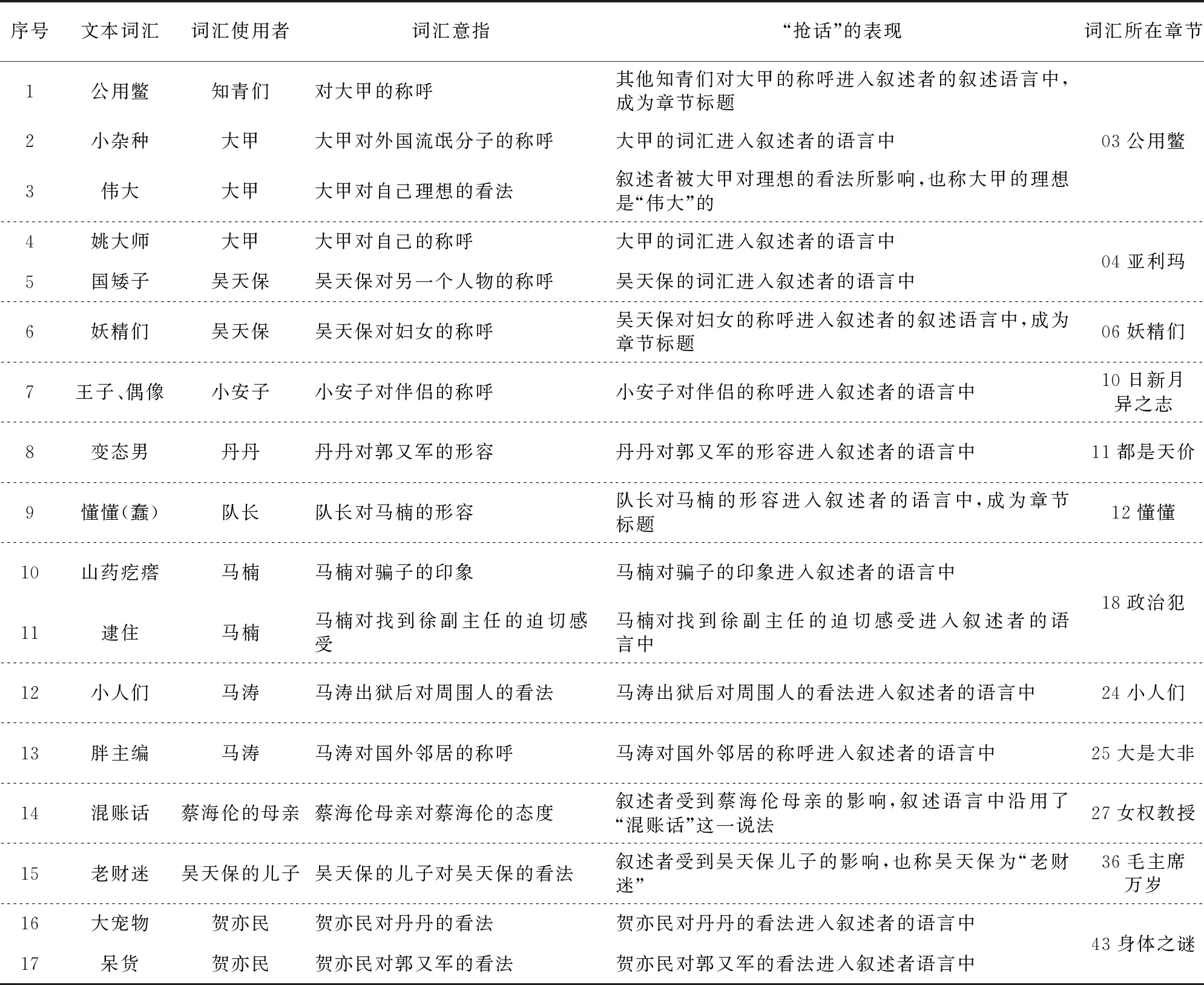

小说中类似的“抢话”冲突还有许多,例如大甲和小安子对骂完后,大甲的声音进入叙述层,叙述者将小安子称为“白骨精”;小安子唱着歌剧赶鸟时,农民群众的声音进入叙述层,叙述者认为小安子像一个“招魂女巫”;雨中漫步时小安子被郭又军打扰了兴致,小安子的声音也进入了叙述层,叙述者将宿舍视作“庸俗的”。可见,由于“回忆者-陶小布”与“亲历者-陶小布”始终处在回旋跨层的叙事结构中,书写回忆的人很难做到严格意义上的客观,“今我”的叙述总是混合了“昔我”的经验和感受,叙述的话语权时常被其他人物抢夺。除上文所举的例子外,在小说文本中这类“抢话”冲突大约出现了17次,详见表1。

表1 《日夜书》“抢话”冲突示例

另一方面,从次层叙述者“亲历者-陶小布”的层面看,这一叙述层的“抢话”大多是叙述者出让话语权的有意为之。文本中的叙述话语是文本表达的实质,转述语是文本表达所采用的修辞技巧。因此,转述语相对于叙述语言所叙述的对象(说话的人物)而言,就是下一级的叙述语。“使用转述语并不具有改变该叙述意义的作用,但是却可以改变叙述的表达效果和风格”[12]80。以《03公用鳖》和《04亚利玛》有关大甲的叙述为例,叙述者在“他”的引导词后面用自己的语气转述大甲的话:“更重要的是,他得让大家明白,为什么艺术比猪仔和红薯更重要、更伟大、更珍贵,为什么画册上拉(斐尔)家的、达(芬奇)家的、米(开朗基罗)家的,比县上的王主任要有用得多。”[5]14这段转述自大甲的话传达了对三位伟大绘画艺术家的看法,“拉家的、达家的、米家的”都是大甲的言说方式,影响了叙述者的话语风格和表达效果。

大甲在美国开办过好多次画展,但大多门可罗雀。然而,一次题为《亚利玛:人民的修辞》的画展让大甲名声大噪。画展中充斥的许多男女裸体画被命名为《夹卵》《搓卵》《咬卵》《本卵》等,而“卵”字分明就是场长吴天保挂在嘴边骂人的脏话。在与大甲讨论这次画展的过程中,陶小布在内心如此评价他的画展:“玩抽象玩具象都不灵,拉(斐尔)家的、达(芬奇)家的、米(开朗基罗)家的那些经典大师全帮不上忙,但唯独这一次重口味石破天惊,最狗血的灵感赚了个盆满钵满。”[5]28虽然“我”认为那些画展展出的不过是些“冻肉库”,称这一次灵感是“最狗血的”,没有什么艺术可言。但是,用“拉家”“达家”和“米家”来指称这些艺术大师并不是叙述者本人的意见,这些称呼是大甲的说话方式。由此可见,叙述者的话语权被人物大甲暂时占用了,大甲的叙述声音进入叙述者的话语中,引发“抢话”现象。

第二天早上,“我”看到大甲睡着时眼角流出一滴泪,差一点笑出声来,忽然想到大甲昨天曾凝视过墙上一幅他以前送给“我”的土红色调夕阳图。“他面对那些可能早已陌生的色块和线条,那种老掉牙的架上绘画,好一阵发呆。”[5]29值得注意的是,前文从来没有提到过“我”如何看待绘画艺术,“老掉牙”的形容显然来自大甲的话语(大甲出名后,洋同行与他大谈“解构”“当下”等概念,传统的夕阳画自然被认为是老掉牙的)。这句话基本保留了“我”的叙述语气,但“老掉牙”一词表明大甲的叙述声音再次进入“我”的叙述话语中,出现“抢话”冲突。可以看出,如上所述的两次“抢话”现象,都是大甲的语言风格改变了“我”的叙述话语和表达效果,由此引起读者的怀疑——大甲的艺术家事件是否真如“我”所说的那样滑稽可笑?

总体来看,不管是在“回忆者-陶小布”的叙述层面由自由间接引语引发的“抢话”,还是在“亲历者-陶小布”的叙述层面由转述语引发的“抢话”,它们都在回旋跨层的叙述中形成了一种独特的审美现象——多样化的叙述声音。一方面,“抢话”是人物与叙述者争夺话语权的结果,人物在文本中自然而然地发声,从而在读者脑海中唤起不同的人物形象,这也是叙述文本多元化和复调化的方式之一。另一方面,“抢话”所带来的多样化叙述声音类似于巴赫金意义上的复调艺术,但二者却有本质的不同。复调理论的生成路径源自文体学或类型学,文本中存在的众多各自独立而不相融合的声音是作者有意为之,目的是使作品中的人物既有异质性又有平等性,即人物与作者构成对话关系。而“抢话”现象源于叙事学,尤其是叙事分层和跨层现象。“抢话”有时是作者的刻意为之,有时则是叙事过程中无意产生的“叙事漏洞”,其塑造出的人物只有异质性而缺乏平等性,即小说中的其他人物只是叙述者观察的对象,这些人物在叙述者的有意编织下服从于叙述者的思想,成为隐含作者的传声筒。《日夜书》的回旋跨层叙事结构中始终存在一个主层叙述者,作为书写回忆录的人,叙述者最终表达出来的思想只能是属于书写者的思想,人物在与叙述者争夺话语权的过程中也与叙述者相融合,无法形成各自独立的声音。换句话说,人物只是借由“抢话”被塑造出来。

许多时候,作者的真实意图就藏匿在多样化的叙事声音之中,正如韦恩·布斯(Wayne Clayson Booth)所认为的:小说中存在价值的距离,即作者、叙述者、人物和读者之间在价值判断上存在差异性[13]14。以大甲为例,从文本的叙述中可以感受到“我”并不认同大甲的“艺术家”身份,若是顺着叙述者的话语理解下去,我们很容易将大甲及其有关艺术的诸多事件看成一场彻头彻尾的闹剧。“我”并不认可大甲,在叙述中以嘲讽性的语言塑造他滑稽可笑的形象,然而,大甲的语言风格有时会入侵叙述者的话语与叙述者争夺话语权,从而使读者实际感知到的形象与叙述者眼中的形象相背离——事实上,大甲具有某些叛逆、反抗和自由之精神,即艺术家特质,他身上那种不安分的精神气质是他永不衰竭的生命力。但是,一个杰出的个体生命在“身不逢时”之际只能将自己投身于命运的河流,艺术家的精神气质只能以一种扭曲的形式表现出来。

在回旋跨层的叙事结构中,识别出多样化叙述声音背后的人物特质,读者才能与作者达成“共谋”,体会出小说对知青命运进行深刻反思的文本意图,领悟到特定历史条件下命运对人的规约以及根植于知青身上的那种顽强的生命力。

三 文本内容的“隐在型反讽”

回旋跨层的叙事结构不仅容易引起小说人物和文本叙述者的“抢话”冲突,由于主层叙述者始终与次层叙述者交织在一起,也容易引发读者对叙述者的怀疑,从而使文本的结构自然而然地产生对叙述者的反讽效果。正如布斯所说:“如果叙述者同‘作者的声音’不一致,读者的理解同叙述者或人物有差异,都可能构成反讽。”[14]209在《日夜书》中,这种反讽主要是针对叙述者本人的,即叙述者的声音同作者的声音不一致,读者所感知到的叙述者形象并不像叙述者所声称的那样。以《09抹尸》这一节为例,在章节的最后,叙述者用不一样的字体加入了一则补记,充分显示出《日夜书》回旋跨层的叙事结构所带来的美学张力——借由叙述者的自相矛盾和“赘叙”的叙述视角传达出对叙述者的“隐在型反讽”[15]157。

首先,从补记中可以看出叙述者的自相矛盾之处,这种自相矛盾跟“二我差”所构建的回旋跨层叙事结构密切相关。在补记中,主叙述层“回忆者-陶小布”所增加的记录内容主要来自多年后小安子托女儿交给当年那个“亲历者-陶小布”的几本日记。在叙述日记的内容之前,叙述者先说明了自己的内心活动,即不知为何小安子会将日记托付给“我”,因此质问自己:“我没有忘记什么?当然没有。我肯定没有忘记什么,当然肯定。”[5]60双重质问和肯定回答可以看作是当年那个“亲历者-陶小布”现身与“回忆者-陶小布”争夺话语权,这里两个层次的叙述者出现了冲突。这句话传达给读者的信息是明显的——小安子的形象就是前文所叙述的一样,“我”肯定没有忘记什么。紧接着这句自问自答的话语,叙述者用直接引语转述了小安子说过的话:“知道我最想做的事情是什么吗?就是抱一支吉他,穿一条黑色长裙,在全世界到处流浪,去寻找高高大山那边我的爱人。”[5]60可以看出,小安子的这句话就是“我”绝对肯定“自己没有忘记什么”所忘记的东西,也就是说,叙述者的叙述出现了自相矛盾之处。

其次,叙述者认为但凡读过一点书的人都有关于浪漫的梦,米开朗基罗的“米”远远不及大米的“米”来得现实。因此,在转述完小安子说过的话之后,叙述者将受述者从读者转向了小安子:“对不起,这话其实不说也罢。”“你什么都不用说了。”这可以被视作是“回忆者-陶小布”在20年后的现在想要对小安子说的话。由于叙述者并不认同小安子的梦想,所以在“忘记与记得”的自我矛盾背后,对于小安子仍旧持否定态度。然而,补记的末尾,叙述者却传达出了与否定相对的肯定倾向:“显然,当一个女子连洋娃娃都不敢面对,如果不投入一种更为迷幻的梦游,又怎能把日子过下去?”[5]62可以看出,由于主次叙述者的自我意识交织在一起,产生“二我差”冲突,补记最后的叙述中呈现出的肯定倾向与补记开头对小安子的否定态度出现自相矛盾。

总体来看,在补记的叙述中,叙述者在部分叙述上出现忘记和记得的自相矛盾,在整体叙述上出现否定和肯定的自相矛盾。这种自相矛盾不禁引发读者的怀疑:叙述者对小安子到底持何种看法?小安子是不是真的和叙述者所说的一样天真浪漫?

最后,补记采用“赘叙”的叙述方式来补充故事的全貌,为叙述者的自相矛盾提供了解释。赘叙最先由法国叙事学家热拉尔·热奈特(Gérard Genette)提出,将“省叙”和“赘叙”这一组概念统称为变音。“有两种可以设想的音变类型,一是提供的信息量比原则上需要的要少,二是提供的信息量比支配总体的聚焦规范原则上许可的要多。”[16]134也就是说,“赘叙”是指叙述中所提供的信息量超出了它所采用的叙事视角所许可的范围,既可以表现为从外视角透视某个人物的内心活动,也可以表现为在内视角的叙述中,由聚焦人物观察或叙述自己不在场的某个场景。[17]284由于“赘叙”不合理地超出了所采用的叙述视角范畴,因此能够为叙述的矛盾补充原因。

在叙述小安子的弟弟如何死亡的事件时,“从她的日记中还可得知”表明“回忆者-陶小布”所知道的故事内容来源于小安子的日记,即是说,叙述者的视角为限知型视角,他能知道的事情只能是日记中小安子所提到的事情。但是,在描写弟弟死亡的情况时,补记的叙述中却出现一段第三人称全知视角的叙述:

于是这里的世界霎时断裂成两极:在枪声时断时续的这个晚上,在南方夏天星光繁密的这个夜晚,在很多秘密事件悄然发生的这个夜晚,墙那边是父母的鱼水尽欢,墙这边是儿子的奄奄一息;门那边是疯狂情欲,门这边是悄悄死亡。母亲用床上气喘吁吁的呻吟送别了儿子。血流出了一步,流出了两步,流出了三步,流得越来越远也越来越快,一条红色长蛇般蹿入竹椅下的排水管……[5]62

显然,小安子不可能在日记中直接记录弟弟当时死亡的场景,如果小安子曾亲眼目睹弟弟如何死亡,她会去找母亲过来或是将弟弟送往医院以阻止悲剧的发生,也就不会在独自处理弟弟那“洋娃娃”一般的尸体以后终身惧怕洋娃娃。这段极具震撼力的现场描写明显是叙述者不可能知道的事情,即“回忆者-陶小布”通过日记的内容和自己的感受所进行的主观推测和艺术加工,叙述视角的突然变更和强烈的主观想象显示出叙述的不可靠性。然而,这一段现场描述与叙述者自相矛盾的叙述相辅相成,共同产生对叙述者本人的反讽效果:它向读者揭示了小安子性格背后的深重苦难,我们感知到的小安子的形象并不像叙述者本人所叙述的那样野蛮、张扬和浪漫,而是蕴含着崇高的悲剧色彩。

从这段补记可以看出,《日夜书》运用反讽的修辞手法来讽刺叙述者本人,同时塑造出小安子的人物形象。叙述者自相矛盾的叙述语言背后,是对叙述者本人的“隐在型反讽”。“所谓隐在型反讽,就是隐含作者隐蔽地展示出对于不可靠叙述者的反讽意味。”[15]157这种反讽语言的叙述者呈现出常态化的人格特征,叙述的语气语调都表现得较为理性,在一定程度上是作家的自觉叙述者,让读者稍不留意就被其叙述所迷惑,自觉认同其传达出来的与隐含作者相背离的价值立场。可以看出,不论是当时那个知青“亲历者-陶小布”,还是现在回顾往事的“回忆者-陶小布”,叙述者对小安子的叙述都自觉地把她放在了传统女性的对立面——突出其疯癫、野蛮、性开放的特点,其中暗含叙述者认同传统女性形象而否定小安子的态度。然而,补记中叙述者自相矛盾的语言和“赘叙”的叙述视角,传达出隐含作者的肯定立场——苦难的身世造就了小安子身上不同于传统女性的野性之美。隐含作者的肯定态度借由叙述者的否定态度展现出来,实际上构成了隐含作者对叙述者的反讽:作为男性,叙述者对女性的凝视尚未摆脱“良家妇女”的道德要求;作为同伴,叙述者从未真正了解过小安子;作为知青,叙述者对那一段岁月的认知也存在一定的缺陷。

可见,“隐在型反讽”是作者通过文本结构和叙事话语对叙述者本人的反讽,它要求读者认知到叙述者叙述的不可靠性,进而识别出作者的真实意图。从上可知,在《日夜书》中加入的补记里,叙述者自相矛盾的叙述话语和“赘叙”的叙事视角容易引起读者的怀疑,读者感受到的叙述者形象与叙述者本人试图塑造的形象有所不同。通过隐含作者,韩少功对于叙述者自身的反讽其实是执著于对自己的重新审视和反思,正如他在小说附录中所言:“三十多年也许是一个比较合适的距离,可滤去一些自恋情绪和轻率判断,增加一些参照和比较的坐标。”[5]320在这一层面上,韩少功笔下的知青故事不是对过往生活的“再现”,而是对自我意识与过去经验的“重构”。

四 结 语

《日夜书》始终有两个叙述者交替承担叙述行为,使得小说文本出现明显的叙述分层现象,通过转换叙述者和叙述视角,主叙述层和次叙述层形成了回旋跨层的叙事结构。从小说的叙述语言上看,由于叙述时常使用自由间接引语和转述语,不同叙述层都有人物的话语进入叙述者话语继而产生“抢话”冲突,由此产生多样化的叙述声音,呈现出复调化的美学特征。同时,这些叙述声音也成为作者塑造人物的手段,读者能够在那些滑稽而荒诞的人物形象背后领悟出作者对知青岁月与个体生命的体察和关照;从小说的内容上看,叙述者自相矛盾的叙述话语和“赘叙”的叙述视角构成了隐含作者对叙述者的“隐在型反讽”。如果说多样化的叙述声音是韩少功对知青岁月各个人物的着重刻画与关照,那么“隐在型反讽”则是作者对于自我的审视与考察。正如韩少功所言:“人很怪,很难记住享乐,对一次次盛宴的回忆必定空洞和乏味。唯有在痛苦的土壤里,才可以得到记忆的丰收。繁盛的感受和清晰的画面,存之经年而不腐败。”[18]174他将苦难的历史记忆放在当下重新加以审视,在巧妙的叙事结构中以嘲弄的方式既解构又重构了历史和苦难。这种思辨色彩始终贯穿于韩少功后期的知青写作中,成为其看重知青、依赖知青却又能够“远离”知青的原因,更使得他的知青之“根”始终熠熠生辉。