中国老年人口比重对家庭储蓄率的影响

杨晓军 冉旭兰

摘 要:在中国人口老龄化程度逐渐加深的背景下,探讨老年人口比重对家庭储蓄率的影响,尝试解释中国家庭的高储蓄现象,为政府部门制定相关的人口和社会保障政策提供建议和参考。通过引入长寿、遗赠和赡养动机拓展三期世代交叠模型,构建一个包含家庭、企业和政府效用最大化的家庭内生储蓄函数,阐述老年人口比重对储蓄率影响的内在逻辑。在此基础上,使用2010—2018年中國家庭追踪调查数据(CFPS)进行实证检验,并注重分析储蓄动机的调节效应。研究发现:老年人口比重会显著提高家庭储蓄率,稳健性检验和内生性检验后的结果仍然支持该结论;家庭医疗支出风险、健康和收入不确定性、社会网络对储蓄率具有显著负向影响;在城乡、区域和家庭收入层面,农村、西部和低收入家庭的老年人口比重对储蓄率具有较大影响;在储蓄动机中,长寿和遗赠动机会显著提高家庭储蓄率,而赡养动机具有抑制作用;长寿动机拥有负向调节作用,而遗赠和赡养动机的调节效应不显著。基于上述分析提出相应的政策建议:逐渐完善老年消费市场、充分释放家庭消费活力,有效利用老年人口带来的资本积累效应,重视老年人口比重对家庭储蓄率影响的城乡、区域和收入差异,充分认识储蓄动机的调节效应。

关键词:老年人口比重;家庭储蓄率;世代交叠模型;储蓄动机

中图分类号:C913.6;F063.4 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2023)06-0087-18 DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.050

一、引言

家庭储蓄率的持续攀升是伴随中国经济高速增长的重要特征之一。经济合作与发展组织数据库显示,中国家庭储蓄率从2000年的27.64%增加至2019年的34.79%,远高于世界上其他国家同期水平,这一现象被称为“中国储蓄率之谜”( 数据来源:https://data.oecd.org/hha/household-savings.htm)。现有文献认为家庭人口年龄结构在居民消费—储蓄决策中起着重要作用[1]。中国计划生育政策的实施使得人口出生率呈现持续下降的趋势,2021年已跌至7.52‰,而同时伴随着的是中国人口老龄化程度不断加深,2021年65岁及以上人口占总人口的比重为14.2%,已经迈入老龄社会的门槛[2]。这种“少子化”和“老龄化”并存的人口年龄结构现象会直接影响家庭的消费—储蓄行为。基于人口红利的理论逻辑,老龄化程度加深会引起储蓄率递减,使得人口红利逐渐消失并转变为人口负债[3],但老年人口比重上升也会相应增加居民的储蓄率,进而收获第二次人口红利[4]。从现实状况来看,随着中国人口老龄化程度持续加深,居民储蓄率也呈现不断增长的趋势,符合人口红利仍然存在的说法。因此,在老龄社会背景下,探讨老年人口比重对家庭储蓄率的影响,基于储蓄动机视角深入分析其内在的逻辑,尝试解释中国家庭的高储蓄现象,可以为政府部门制定相关的人口和社会保障政策提供有益参考。

生命周期模型较早开始研究人口年龄结构与消费—储蓄行为之间的关系,它从行为人生命周期视角探究各个年龄阶段的消费—储蓄行为,为后续研究奠定了理论基础。以此为基础构建的家庭储蓄需求模型认为家庭子女和储蓄之间会产生“替代效应”,且随着家庭孩子数量的减少,家庭会倾向于增加用于养老的储蓄[5]。离散世代交叠模型和连续世代交叠模型通过出生率和死亡率来间接描述人口年龄结构,但没有建立人口年龄结构与经济变量的直接函数关系[6-7]。基于上述理论模型,国内外学者采用大量国家或地区的宏微观数据进行实证检验。宏观层面上,由于在数据来源、处理方式以及模型设定等方面存在差异,研究结论存在较大分歧。一是认为老年人口与储蓄率具有显著负向关系,证实了生命周期模型的存在。学者们首先使用不同国家的截面数据证实了该结论[8-10];由于横截面数据无法控制国家和地区之间的异质性,学者们使用美国和中国等国家的时间序列数据也得到了类似结论[11-13];由于面板数据在实证检验中能够整合横截面和时间序列数据的信息,使得实证检验结果更加合理,学者们使用150个国家的面板数据[14]、欧洲国家面板数据[15]和中国不同时段省级面板数据[16-17]的研究结果仍然支持该结论。二是认为生命周期理论仅在特定的条件下成立。如只有拥有较高收入水平的发展中国家支持老年抚养比对储蓄率负向影响的结论[18];只有20世纪80年代的数据支持生命周期理论假设[19];在加入特定年份变量以后,老年抚养比对储蓄率的负向影响不显著[20];当日本劳动年龄人口较多时,人口老龄化对平均储蓄率有促进作用,而当工作劳动年龄人口较少时,人口老龄化会产生负面影响[21]。三是认为老年人口和储蓄率之间存在正向的相关关系。国外学者使用1966—2007年亚洲12个国家和地区数据和1970—2018年突尼斯数据,研究发现人口老龄化会显著提高储蓄率[22-23];中国计划生育政策的实施在一定程度上削弱了子女的养老保障功能,增加了家庭的养老负担,在人口老龄化背景下更进一步提高了家庭储蓄率[24-26]。四是认为老年人口与储蓄率之间并不存在显著相关关系。有学者使用1982—1993年经济合作与发展组织10国数据,研究发现抚养负担对私人储蓄率的影响不显著[27];使用中国省级面板数据的研究也得出基本相同的结论,认为这可能是由于中国尚处于老龄化的初期阶段,其负担效应并未完全显现出来[28-29]。

微观层面上,现有文献主要利用家庭微观数据库来考察人口年龄(户主年龄)与储蓄率之间的关系。研究发现户主年龄与储蓄率之间呈现“U”型关系[30],即中年人储蓄水平较低,而年轻人和老年人的储蓄水平较高,这种反生命周期理论的现象被学术界认为是“年龄—储蓄率之谜”。其中,老年人退休以后仍然保持高储蓄水平的现象被称为“老年人储蓄之谜”[31]。针对此现象,学者们基于不同视角尝试解释,如从家庭结构的居住模式视角出发,认为年轻人(老年人)与其处于中年父母(子女)共同居住会导致家庭储蓄率与户主年龄呈现“U”型关系[32];从老年人认知能力角度出发,认为老年人无法适应复杂的消费模式,从而抑制了消费水平的增长,提升了储蓄率[33];基于年龄—时期—队列(APC)分解法,研究发现城镇家庭储蓄率—户主年龄曲线在1996年前后发生了转变,由倒“U”型转为“U”型,并且认为家庭教育负担的上升,是导致其发生转变的原因[34];从储蓄动机角度出发,认为赠予动机、健康和长寿动机以及应对不确定风险的未雨绸缪动机可以解释老年人的储蓄率之谜[35]。同时,由于一个家庭是由不同年龄结构的家庭成员所构成,户主年龄不等于家庭的老龄化程度,单纯地使用户主年龄的方法具有一定的片面性,采用家庭老年人口占比衡量更有效,研究发现农村家庭储蓄率随着老年人口比重的上升而下降,而城镇家庭储蓄率却随着老年人口比重的上升而上升[36];老年人口的“预防性储蓄”效应更加显著,预期寿命的延长、不完善的社会保障和代际财产继承促使老年人口对家庭储蓄率产生正向影响[37]。

基于此,本文通过引入长寿动机、遗赠动机和赡养动机来拓展三期世代交叠模型,构建一个包含家庭、企业和政府效用最大化的家庭内生储蓄函数,并选取2010—2018年中国家庭追踪调查数据(CFPS)实证检验老年人口比重对家庭储蓄率的影响,重点考察长寿、遗赠和赡养动机的调节效应。对比现有文献,本文的主要贡献在于:第一,構建更严谨的连续世代交叠模型,推导家庭、企业和政府部门都达到均衡状态时的家庭最优储蓄水平,拓展了家庭储蓄决策理论的研究范畴。第二,注重分析家庭医疗支出风险、健康和收入不确定性、社会网络等因素对家庭储蓄决策行为的影响,深入考察老年人口在家庭储蓄决策中的影响力,丰富了老年家庭储蓄行为研究的分析框架。第三,检验城乡、区域和家庭收入层面老年人口对家庭储蓄率影响的异质性,以更有效地提出具有针对性的政策建议。第四,探讨长寿、遗赠和赡养动机对家庭储蓄率的影响及其调节效应,拓展了储蓄动机对家庭储蓄行为的优化策略。

二、理论模型

在布兰查德(Blanchard)连续世代交叠模型(Overlapping Generations Model)基础上[7],引入与老年人口相关的特征变量(长寿、遗赠和赡养动机)对其进行扩展,构建一个包含家庭、企业和政府的三期世代交叠模型。假设一个国家的经济处于封闭状态,整个社会由无数行为个体所组成,个体通过在不同生命周期阶段做出对应的消费—储蓄决策以实现一生效用最大化,企业依据收益最大化原则雇佣劳动和使用资本,政府通过保证预算约束的平衡以实现社会福利最大化。

1. 个体行为

遵循世代交叠模型的基本假设:所有的个体都是同质的,用代表性行为人来表示。假设行为人的一生经历三个时期:少年期、成年期和老年期,且在老年期的生存面临较大不确定性。老年人以概率pt存活至老年期末,每一时期的时间禀赋标准化为1。假设t期成年人数量为Nt 未成年人数量为Nt0,老年人数量为N2t,行为人在成年期生育子女。由于生育政策的执行,人口出生率nt是外生给定的,则nt=N1t+1/Nt1[16],并假设所有的子女均能存活至成年期。

行为人在少年期不作任何经济决策,只接受教育和闲暇,经济决策只在成年期和老年期进行。行为人在成年期除抚育子女和赡养老人外,其余时间全部用于工作。假设t期的成年人照料每个子女的时间为vt,那么养育所有子女所花费的时间为vtnt;成年人照料父母的时间为θt,那么成年人对老人的期望照料时间为ptθt,所以成年人的工作时间为lt=1-vtnt-ptθt。工资收入是成年人的主要收入来源,它取决于当期的工资水平wt和工作时间,即工资收入为ltwt。成年人还有一部分收入来自上一辈的遗产赠予,将代际遗产继承设定为工资收入的固定比例γltwt,而遗产是由子女平均享有,故t期的代际遗产继承为γltwt/nt-1。由此,成年期的个人收入为ltwt+γltwt/nt-1,主要用于缴纳养老保险、自我消费c1t、养育子女和赡养父母等,剩余部分则构成家庭储蓄s1t。假定按工资收入的固定比例τ缴纳养老保险税τltwt,根据中国混合养老保障体制的分配方式,行为人所缴纳的养老保险会按μτ比例分配到社会统筹账户,(1-μ)τ进入个人账户;假设单个子女的养育支出为c0t,则养育子女的总成本ntc0t;假设对父母的赡养费用为c2t,即λltwt,λ表示工资收入中用于赡养父母的比例,赡养父母的期望总支出为ptc2t。由此可见,代表性行为人在t期的预算约束为:

为了简化分析,假设行为人在老年期进入退休阶段,只消费不工作。则在t+1期,当个体从成人期进入老年期以后,其收入来源主要包括三个部分:一是在t时期的储蓄收益rt+1s1t/pt,其中,rt+1/pt为投资总回报率,主要是因为在年金市场上,现存老人的投资收益不仅包括自己的储蓄收益,还包括已故老人的储蓄收益,因此生存至老年期末的个人平分所有的储蓄收益;二是当期子女的赡养费用λntlt+1wt+1;三是养老保险收入,主要包括返还到个人账户的投资收益rt+1(1-μ)τltwt/pt和来自社会统筹账户的养老金Tt+1。老年期的收入主要用于当期消费c2t+1和代际遗产赠予γlt+1wt+1。从而在t+1期的预算约束为:

将个人一生总效用分为自我消费效用、抚育子女效用和赡养老人效用,其中,自我消费效用取决于行为人成年期和老年期的消费。于是,个人一生的效用函数为:

其中,δ、β和σ均为常数,分别表示行为人对抚育子女、对将来自身老年期福利和对父母福利的重视强度。

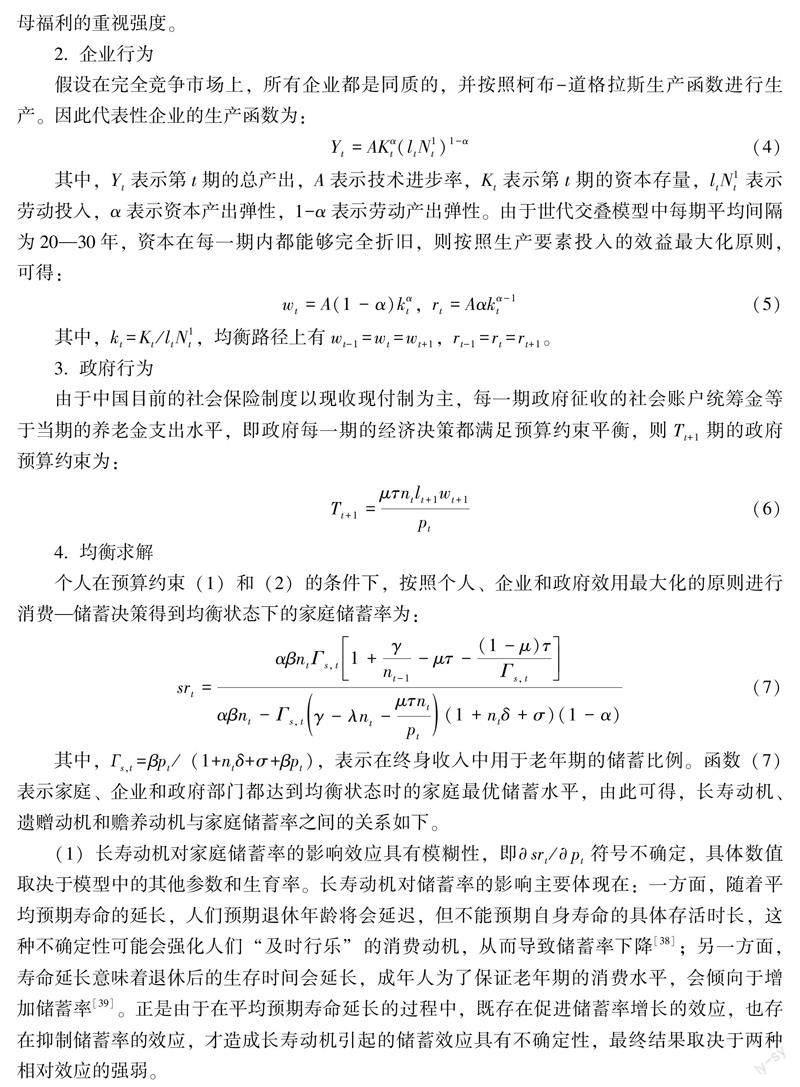

2. 企业行为

假设在完全竞争市场上,所有企业都是同质的,并按照柯布-道格拉斯生产函数进行生产。因此代表性企业的生产函数为:

其中,Yt表示第t期的总产出,A表示技术进步率,Kt表示第t期的资本存量,ltN1t表示劳动投入,α表示资本产出弹性,1-α表示劳动产出弹性。由于世代交叠模型中每期平均间隔为20—30年,资本在每一期内都能够完全折旧,则按照生产要素投入的效益最大化原则,可得:

其中,kt=Kt/ltN1t,均衡路径上有wt-1=wt=wt+1,rt-1=rt=rt+1。

3. 政府行为

由于中国目前的社会保险制度以现收现付制为主,每一期政府征收的社会账户统筹金等于当期的养老金支出水平,即政府每一期的经济决策都满足预算约束平衡,则Tt+1期的政府预算约束为:

4. 均衡求解

个人在预算约束(1)和(2)的条件下,按照个人、企业和政府效用最大化的原则进行消费—储蓄决策得到均衡状态下的家庭储蓄率为:

srt=αβntΓs,t1+γnt-1-μτ-(1-μ)τΓs,tαβ其中,Гs,t=βpt/(1+ntδ+σ+βpt),表示在终身收入中用于老年期的储蓄比例。函数(7)表示家庭、企业和政府部门都达到均衡状态时的家庭最优储蓄水平,由此可得,长寿动机、遗赠动机和赡养动机与家庭储蓄率之间的关系如下。

(1)长寿动机对家庭储蓄率的影响效应具有模糊性,即srt/pt符号不确定,具体数值取决于模型中的其他参数和生育率。长寿动机对储蓄率的影响主要体现在:一方面,随着平均预期寿命的延长,人们预期退休年龄将会延迟,但不能预期自身寿命的具体存活时长,这种不确定性可能会强化人们“及时行乐”的消费动机,从而导致储蓄率下降[38];另一方面,寿命延长意味着退休后的生存时间会延长,成年人为了保证老年期的消费水平,会倾向于增加储蓄率[39]。正是由于在平均预期寿命延长的过程中,既存在促进储蓄率增长的效应,也存在抑制储蓄率的效应,才造成长寿动机引起的储蓄效应具有不确定性,最终结果取决于两种相对效应的强弱。

(2)遗赠动机对家庭储蓄率存在正向的促进作用,即srt/γ > 0。受到自古以来传统思想的影响,与西方国家相比,中国家庭拥有着较为强烈的遗赠动机[40],父母对子女存在代际的利他主义关系(亲情关系),父母能够从子女的消费中获得效用水平的增加。因此,无论子女是否照料老人,大部分老年人都不会将一生的收入用来平滑消费,而是会选择存储一部分用来给子女留下遗产[37],该动机的存在会影响家庭的消费—储蓄决策。具体表现为,老年人口越多,拥有遗赠意愿的群体也就越多,相应的遗赠储蓄也就越高。

(3)赡养动机对家庭储蓄率存在负向的抑制作用,即srt/λ < 0。具体表现为:一方面,成年子女的赡养动机越强烈,对父母的赡养费用支出越高,意味着养老负担越大,这会降低家庭收入中用于储蓄的比例,进而直接降低了家庭储蓄率;另一方面,由于成年子女的赡养费用会直接转化为父母的养老资源,影响家庭的养老负担,对赡养动机越强烈的家庭而言,成年人预期未来自身会拥有更多的养老资源,从而降低当前的养老储蓄倾向,一定程度上间接降低了家庭储蓄率[41]。

综上所述,由于长寿、遗赠和赡养动机的存在,老年人口比重对家庭储蓄率存在正负叠加效应,总体效应取决于两种效应的相对强弱。基于此,本研究运用微观家庭数据探索老年人口比重对家庭储蓄率的总体影响效应,并进一步检验长寿动机、遗赠动机和赡养动机对家庭储蓄率的直接影响及其调节效应,以验证理论模型的合理性。

三、实证模型设计

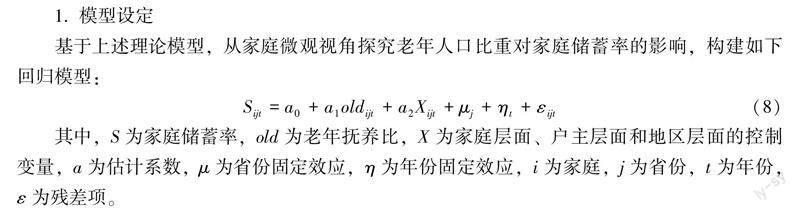

1. 模型设定

基于上述理论模型,从家庭微观视角探究老年人口比重对家庭储蓄率的影响,构建如下回归模型:Sijt=a0+a1oldijt+a2Xijt+μj+ηt+εijt(8)

其中,S为家庭储蓄率,old为老年抚养比,X为家庭层面、户主层面和地区层面的控制变量,a为估计系数,μ为省份固定效应,η为年份固定效应,i为家庭,j为省份,t为年份,ε为残差项。

2. 数据来源和指标说明

模型所涉及的数据主要来源于中国家庭追踪调查數据(CFPS)2010、2012、2014、2016和2018年5期调查数据,该数据覆盖了中国内地除新疆、西藏、青海、内蒙古、宁夏和海南以外的25个省、市、自治区。本文主要使用家庭经济问卷、个人自答问卷和和少儿父母代答问卷三类问卷。

(1)被解释变量:家庭储蓄率。借鉴甘犁等的做法[42],将家庭储蓄率(S1)设定为(家庭可支配收入-家庭消费支出)/家庭可支配收入。其中,家庭可支配收入包括财产性收入、转移性收入、工资性收入和经营性收入;家庭消费支出包括食品、衣着、通讯、文化、娱乐、日用品、教育和医疗保健等支出。在处理过程中,参照李蕾、吴斌珍的做法[32]:剔除可支配收入高于50万元或低于5000元的家庭;剔除消费大于20万元且大于可支配收入2倍、消费超过家庭可支配收入5倍以上的家庭;将储蓄率高于75%的用75%代替。

为保证实证结果的稳健性,还选取另外两种代表性指标:①考虑到医疗保健和教育支出在家庭消费支出中具有较高的突发性和刚性,借鉴尹志超和张诚的做法[43],将家庭储蓄率(S2)设定为[家庭可支配收入 - (家庭消费支出 - 医疗保健支出 - 教育支出)]/家庭可支配收入;②借鉴昌忠泽和姜珂的做法[35],将家庭储蓄率(S3)设定为ln(家庭可支配收入)- ln(家庭消费支出)。

(2)核心解释变量:老年抚养比。借鉴齐红倩和刘岩的做法[44],采用家庭65岁及以上人口占15—64岁人口的比重衡量。稳健性检验中,还选取以下两种替代性指标:65及以上人口占总人口的比重[36];60岁及以上人口占总人口的比重[37]。

(3)控制变量。借鉴现有研究成果[35,45],控制变量包括家庭、户主和地区三个层面。具体来看,家庭层面的变量包括家庭少儿抚养比、人均净资产、人均纯收入和家庭规模。其中,考虑到负收入和负资产是短期现象,剔除人均净资产、人均纯收入为负的样本,并将其取自然对数。户主层面的变量包括户主的工作状况、受教育程度、健康状况和性别。由于CFPS数据库中没有识别户主的统一标准,2010年根据“谁是家中主事者”确定户主,2012年根据“家中重大事件决策者”确定户主,2014、2016和2018年根据“财务回答人”确定户主( 考虑到不同户主界定可能会影响实证结果,在此对不同户主界定分别进行回归,结果与现有实证结论基本一致。由于篇幅受限,具体结果备索。)。地区层面的变量包括经济发展水平,采用人均实际GDP(2010年为基期)衡量,其原始数据来源于历年《中国统计年鉴》。所有变量的描述性统计结果见表1。

四、老年人口比重与家庭储蓄率:经验证据

1. 基准回归结果

基于设定的计量模型实证检验家庭老年人口比重对储蓄率的影响效应,表2报告了模型的OLS估计结果( 考虑到模型中各解释变量可能存在的多重共线性问题,在此采用VIF检验,结果表明各解释变量间均不存在共线性。由于篇幅受限,具体结果备索。)。模型1给出了仅加入核心解释变量的结果,发现老年抚养比的回归系数为0.012,且在10%的水平上显著,表明老年抚养比对储蓄率存在显著的正向冲击效应,即老年人口比重会显著提高家庭储蓄率。模型2—模型4给出了逐步加入家庭层面、户主层面以及地区层面控制变量的回归结果,可以发现,随着不同层面控制变量的加入,虽然老年抚养比的回归系数有所变动,但其对家庭储蓄率的促进效应仍然存在,且均在统计意义上显著。上述实证结果验证了老年人口比重会提高家庭储蓄率的观点,这与理论模型中的老年人口长寿动机和遗赠动机密切相关。此外,现阶段的老年人都出生于新中国成立初期,甚至更早,由于成长环境比较恶劣,特别是20世纪60年代的大饥荒给人们的生活带来了极大的影响[46],使得现有老年人口都具有较强的储蓄习惯,以预防不确定事件的发生;同时,老年人口较低的认知能力无法适应越来越复杂和多元的消费模式,也在一定程度上抑制了他们的消费意愿[33]。

在家庭层面的控制变量中,少儿抚养比对家庭储蓄率的影响不显著,这与杨志媛和盖骁敏的研究结论[17]一致。之所以会出现这样的结论可能是因为,现如今我国已经度过了家庭人口出生率显著下降的阶段,出生人口数量趋于稳定。家庭净资产的回归系数显著为负,表明家庭财富增加会提高家庭消费水平,降低家庭储蓄率,究其原因可能是,家庭储蓄的目的在于将来养老或其他不确定性用途,而家庭财富增加会减少未来的不确定性,增加消费信心和能力。家庭人均收入水平的回归系数显著为正,符合凯恩斯的边际消费倾向递减假说,即随着人均收入水平的提高,居民的消费倾向将会逐渐递减。家庭规模的回归系数显著为正,表明家庭人口数量的增加促进了储蓄率的提高,符合生命周期假说[47]。

在户主层面的控制变量中,户主有工作的家庭拥有较高的储蓄率,这可能是由于户主参与工作可以增加家庭收入,并保证家庭拥有稳定的收入水平,从而提高家庭储蓄率。户主受教育程度越高的家庭拥有越低的储蓄率,与李蕾和吴斌珍的研究结论[32]一致。这可能是因为户主的受教育程度越高,预期收入水平也会越高,在未来收入有保障的情况下会增加当前的消费水平,而受教育程度较低的户主对未来预期收入的不确定性会增加当期的储蓄率。户主健康状况越差,则家庭储蓄率越低,这可能是由于健康状况越差,家庭的医疗支出负担越重,从而抑制了家庭储蓄。男性户主家庭比女性户主家庭拥有较高的储蓄率,对此现象的解释是,通常情况下女性比男性具有较强的消费意愿,因而女性户主家庭会拥有较低的储蓄倾向[44]。

在地区层面的控制变量中,经济发展水平的提高会显著抑制家庭储蓄率,产生这一现象的原因可能在于,中国城镇化进程中大量劳动力不断从经济落后地区转移到经济发达地区,由此导致经济落后地区的人口年龄结构老化程度不断加深[48];与此同时,经济落后地区的医疗保障服务也较差,老年人的医疗需求与供给存在较大的差距,从而导致经济落后地区的家庭拥有更加强烈的储蓄动机,期望通过降低当前消费来为将来提供养老保障。

2. 稳健性检验

为确保基准回归结果的稳健性,从替换被解释变量、替换核心解释变量以及更换计量方法三个方面对基准回归模型的稳健性进行验证,具体结果见表3。

(1)替换被解释变量。模型5和模型6的结果显示,替换衡量指标后,老年抚养比对家庭储蓄率仍然具有显著的正向促进效应,有效验证了基准回归结果的稳健性。

(2)替换核心解释变量。模型7和模型8结果显示,无论使用何种指标衡量,老年人口比重对储蓄率的影响均显著为正,进一步验证了基准回归结果的稳健性。

(3)更换计量方法。一是考虑到OLS模型可能存在异方差问题,采用加权最小二乘法(WLS)对模型重新估计,回归结果见模型9。老年抚养比的回归系数仍然在1%的水平上显著为正。二是考虑到极端值的存在,采用分位数回归能够更加全面地反映老年抚养比对家庭储蓄率在不同分位上的影响效应,模型10—模型12分别考察在0.25分位、0.5分位和0.75分位点上的影响效应。结果显示,在每一个分位点上,老年抚养比对家庭储蓄率影响系数依然显著为正,表明不同储蓄水平家庭的老年抚养比均显著正向影响其储蓄率。此外,由于家庭储蓄率的取值限定在-100%—75%间,尽管只有部分极端值落入上下限,但为防止出现估计误差,进一步采用Tobit模型进行检验,回归结果见模型13,发现老年人口比重对家庭储蓄率的影响依然显著为正。三是考虑到OLS不能处理不可观测且不随时间变化的个体效应,进一步采用双向固定效应模型重新进行估计,在此借鉴胡翠和许召元的方法[36],通过构建“组群”方式使用虚拟面板方法重新估计( 由于篇幅受限,具体模型设定过程并未展示,感兴趣的读者可以与作者联系。)。模型14的估计结果显示,老年人口比重对家庭储蓄率的正向影响依然存在。上述回归结果均再次验证了基准回归结果的稳健性。

3. 内生性检验

上述模型虽然控制了家庭、户主和地区层面的变量,也加入省份和年份固定效应,但仍然可能存在一些影响家庭储蓄率的不可观测的遗漏变量(比如家庭成员的智力水平、社会往来和储蓄意愿等),使得基准回归结果可能存在内生性偏误问题。因此,借鉴尹志超和张诚的做法[43],选取同一社区其他家庭老年抚养比的均值作为本家庭老年抚养比的工具变量进行分析。一方面,现有文献已经证实,同一社区在年龄、教育程度和家庭地位等方面具有大致类似的特征,使得社区成员之间的行为模式会相互影响[49],因此同一社区家庭的老年人口具有较强的相关性;另一方面,社区中其他家庭的老年人口对于本家庭的储蓄率是外生的,与影响家庭储蓄率的不可观测变量无关,因而选择该工具变量具有理论可行性。

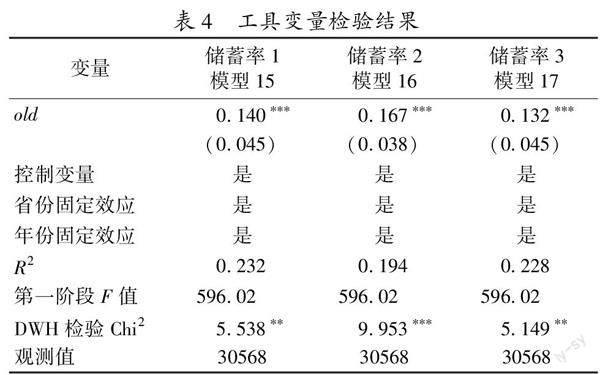

表4报告了工具变量和DWH内生性检验的估计结果。以模型15为例,DWH检验的结果在5%的水平上拒绝了老年抚养比不存在内生性的原假设,即老年抚养比和家庭储蓄率之间存在内生性。两阶段回归结果中,第一阶段估计的F统计值为596.02,大于10%偏误水平下的临界值(16.38),因而不存在弱工具变量问题。工具变量结果显示,老年抚养比的回归系数显著为正,且系数值0.140大于基准回归系数,说明内生性问题的存在导致基准回归模型低估了老年人口比重对家庭储蓄率的影响效应。同时,模型16和模型17分别给出了被解释变量为S2和S3的检验结果,发现老年人口比重对家庭储蓄率的正向影响也仍然存在。上述工具变量检验结果进一步有效验证了基准回归结果的稳健性。

4. 补充性检验

家庭消费—储蓄决策行为还会受到家庭医疗支出风险、健康和收入不确定性、社会网络等因素的影响。首先,老年人会面临较大的医疗支出风险[50]。当个体进入老年期以后,身体机能开始逐渐下降,对医疗消费支出的需求急剧增加,医疗支出作为重要的消费支出,在老年时期将达到最高的支出水平[51]。因此,医疗支出额度可以在很大程度上解释老年人的储蓄行为,采用家庭医疗保健支出的自然对数来衡量医疗支出风险。其次,家庭成员的健康不确定性也会影响家庭的储蓄行为。借鉴昌忠泽和姜珂的做法[35],将户主的健康状况变化作为衡量健康不确定性的代理變量。根据CFPS数据库中“健康状况变化”的问题,若与上一年相比,健康状况更差,则赋值为2;若健康状况不变,则赋值为1;若健康状况更好,则赋值为0。再次,风险厌恶型消费者会为应对未来收入不确定性而进行额外储蓄,进而影响家庭的储蓄行为[52]。老年人本身就是家庭不确定性的重要来源[53],他们退休以后收入水平会下降,现有社会保障体系的不完善会增加收入不确定性,且家庭中老年人口数量的增加会进一步加大家庭收入不确定风险。借鉴沈坤荣和谢勇的做法[54],以家庭人均纯收入为被解释变量,户主性别、政治面貌以及家庭成员的平均年龄、平均受教育年限、家庭中有工作成员的比例、省份和年份固定效应为解释变量,将OLS回归的残差值作为衡量收入不确定性的代理变量。为了保证残差值和回归模型中的其他变量大小接近,将残差值按数值大小分为十等分,再按照从小到大的顺序依次赋值为1到10,数值越大则代表家庭所面临的不确定性风险越大。最后,中国是一个传统的关系型社会,人情关系网络比较发达,家庭之间的联系和沟通往来十分紧密。作为一种重要的社交媒介,社会网络嵌入很多的信息或资源,具有信息传递和信息分享的功能[55],能够显著降低家庭储蓄水平。借鉴周广肃等的做法[56],采用家庭礼金支出来衡量家庭社会网络水平。具体来说,选择CFPS数据库中“过去12个月,您家总共出了多少人情礼(元)”这一变量,由于CFPS数据库中仅有2014、2016和2018年的问卷涉及人情礼支出变量,故这项分析只包括这三年的观测值。由于人情礼支出的多少很大程度上取决于家庭收入状况和地域文化[57],故采用人情礼支出占家庭总收入的比重来衡量社会网络,当占比值大于样本中位值(0.0472)时,“社会网络”取值为1,否则为0。

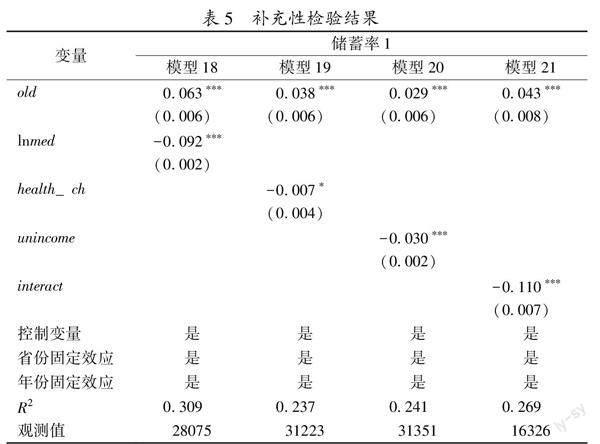

基于上述分析,在基准回归模型基础上加入家庭医疗支出风险、健康不确定性、收入不确定性和社会网络等补充性变量,进一步验证老年人口比重对家庭储蓄率的影响,具体回归结果见表5。结果显示,所有模型中老年抚养比对家庭储蓄率的正向影响效应仍然存在,且均满足1%的显著性水平,再一次验证了基准回归结果的稳健性。此外,家庭医疗支出风险、健康不确定性、收入不确定性和社会网络均对储蓄率具有显著的负向影响,会在一定程度上抑制家庭储蓄率的提高。

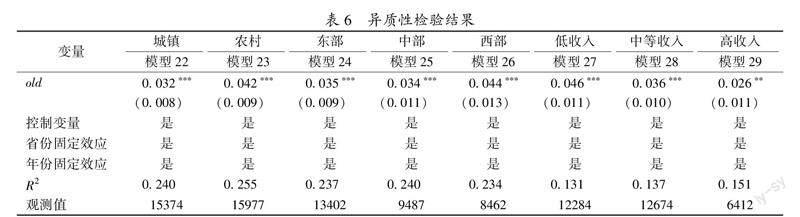

5. 异质性检验

为考察老年人口比重对家庭储蓄率的正向影响是否会因为样本的不同而存在显著性差异,下面进一步从城乡、区域和家庭收入层面进行异质性检验,估计结果见表6。

(1)城乡异质性检验。在中国城乡二元结构下,城镇和农村老年人的赡养方式存在差异,农村老年人以子女赡养和自我养老为主,而城镇老年人以退休养老金和社会养老为主,使得城乡家庭的消费—储蓄行为具有差异性,因而需要进一步研究城乡老年人口比重对家庭储蓄率影响的异质性。从模型22和模型23可以看出,城镇和农村家庭老年人口比重对储蓄率的影响均显著为正,但农村家庭的影响程度高于城镇家庭。究其原因可能是,城镇居民的消费水平相对较高,家庭消费支出占总收入的比重也较高,相应的储蓄比重会下降,而农村家庭虽然收入水平低,但其基本生活都是自给自足,反而具有相对较高的储蓄倾向;相比于城镇地区,农村地区的养老、医疗等社会保障体系不够健全,使得农村面临的不确定风险更高,随着中国工业化和城镇化进程的稳步推进,农村地区的剩余劳动力不断地向城镇转移,加剧了人口年龄结构老化现象,老年人面临的医疗、健康和收入不确定性更加强烈,使得农村地区家庭为应对更高的不确定风险而拥有更高的预防性储蓄。

(2)区域异质性检验。由于中国老年人口的分布具有区域异质性,将研究样本分为东部、中部和西部家庭,以考察区域层面老年人口比重对家庭储蓄率影响的异质性,回归结果见模型24—模型26。结果显示,不同区域层面老年抚养比的回归系数均显著为正,表明不同区域家庭老年人口比重对储蓄率均具有显著的正向影响,但存在区域差异。具体来看,老年人口比重对家庭储蓄率的影响程度从高到低依次为西部、东部和中部,即西部家庭老年人口比重对储蓄率的促进作用最大,略高于东部和中部。这可能是因为西部地区的社会保障体系和医疗水平相对比较落后,使得老年人口的消费习惯相对保守,从而具有较高的储蓄倾向。

(3)收入异质性检验。由于家庭储蓄率在不同的收入阶层呈现较明显的不均衡特征,有必要从家庭收入层面考察老年人口比重对家庭储蓄率影响的异质性。借鉴李婧和许晨辰的做法[37],将收入低于40分位数的家庭(年收入小于等于33000元)定义为低收入家庭,收入高于80分位数的家庭(年收入大于等于79000元)定义为高收入家庭,中间部分定义为中等收入家庭,估计结果见模型27—模型29。结果显示,老年抚养比对不同收入家庭的储蓄率均具有显著的正向影响,且在不同收入群体中存在差异。具体来看,影响程度会随着家庭收入水平的提高而依次递减,即低收入家庭老年人口比重的储蓄效应最大,随后依次为中等收入和高收入家庭。究其原因可能在于,较低收入家庭对未来不确定性风险的承受能力较弱,拥有较强的预防性储蓄动机,而较高收入家庭拥有较强的风险承担能力,从而具有较强的消费倾向。

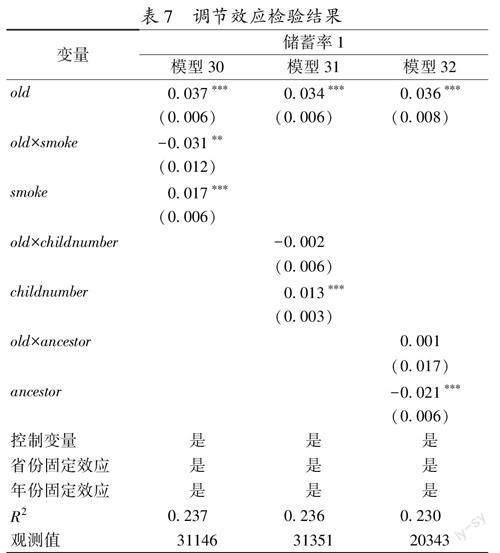

五、拓展分析:储蓄动机的调节效应

上述分析得出老年抚养比会提高家庭储蓄率的结论,但并未深入分析两者关系中内含的储蓄动机。基于理论模型分析的结论,进一步探讨长寿动机、遗赠动机和赡养动机在老年人口比重对家庭储蓄率边际影响中的调节效应( 考虑到三种储蓄动机在农村和城镇的适用性问题,作者分别对其进行实证检验,回归结果表明三种储蓄动机不仅会影响城乡家庭储蓄率,而且存在城乡差异。由于篇幅受限,具体回归结果备索。)。因而,在基准回归模型中加入老年抚养比和储蓄动机的交互项oldit×Mit,实证考察长寿、遗赠和赡养动机对家庭储蓄决策的直接影响及其调节效应,具体模型如下:

Sijt=b0+b1oldijt+b2oldijt×Mijt+b3Mijt+b4Xijt+μj+ηt+εijt(9)

其中,M為调节变量,分别用长寿动机、遗赠动机和赡养动机表示,b为估计系数。为了减少回归方程中变量之间多重共线性的影响,对老年抚养比和调节变量进行中心化处理,通过检验该交互项系数的显著性来分析其调节效应。

1. 长寿动机的调节效应

长寿动机是决定老年人储蓄决策的重要基础,但寿命延长带来的储蓄效应具有模糊性。一方面,老年人会为更长的寿命增加储蓄;另一方面,寿命延长也会强化老年人“及时行乐”的消费动机,从而抑制储蓄率。借鉴昌忠泽和姜珂年的做法[35],采用CFPS数据库问卷中“过去一个月您吸烟吗”这一问题来衡量长寿动机,将吸烟赋值0,不吸烟赋值1,若数值越大表示长寿动机越大。基于构建的调节效应模型,用长寿动机作为储蓄动机的衡量指标,估计结果见表7中的模型30。结果表明,长寿动机对家庭储蓄率的直接影响系数为0.017,且满足1%的显著性水平,说明长寿动机确实可以提高家庭储蓄率,即预期寿命延长带来的正向储蓄效应大于其负向储蓄效应,净效应为正;老年抚养比与长寿动机交互项的回归系数显著为负,说明长寿动机不仅可以直接提高家庭储蓄率,还可以作为调节因素在老年人口比重和家庭储蓄率之间产生显著的负向调节效应,表明长寿动机会在一定程度上削弱了老年人口比重对家庭储蓄率的促进作用。

2. 遗赠动机的调节效应

遗赠动机是影响家庭消费—储蓄和财富代际转移决策的重要因素。中国老年人通常不符合生命周期理论所假设的将自己一生的收入用来平滑消费的情形,而是拥有较强的遗赠动机。他们会为了给下一代留下遗产而抑制当前的消费倾向,提高家庭的储蓄率,即存在正向的遗赠效应。借鉴张诚和唐成的做法[58],考虑到传统观念中普遍认为男孩是家庭财产主要继承人,且从“竞争性储蓄”视角出发,认为有男孩的家庭会为了提高孩子在婚姻市场上的竞争力,倾向于增加储蓄。因此,利用家庭中男孩数量占子女数量的比重来衡量遗赠动机,调节效应模型的估计结果见表7中模型31。结果显示,遗赠动机的直接影响系数为0.013,且在1%的水平上显著。这意味着家庭老年人口存在显著的正向遗赠效应,即遗产动机越强,储蓄水平越高,与前面的理论模型一致,充分解释了遗赠动机也是造成中国家庭高储蓄问题的原因之一。而老年抚养比和遗赠动机的交互项不显著,说明遗赠动机不能显著调节家庭老年人口比重对储蓄率的影响效应,这可能是因为居民的遗赠动机并非只有进入老年期才有,而是在不同的年龄阶段都能对家庭的消费—储蓄行为产生影响。

3. 贍养动机的调节效应

中国家庭素来具有赡养父母的传统美德,赡养动机作为家庭消费—储蓄决策的重要因素,会在一定程度上抑制家庭储蓄率的提高。由于成年子代对老年父代的赡养比例可以视为子女对父母的孝顺程度,借鉴李婧和许晨辰的做法[37],采用“是否祭祖/扫墓”作为衡量赡养动机的代理变量。由于CFPS数据库中仅有2010、2012和2014年的问卷涉及“是否祭祖/扫墓”变量,因此赡养动机的检验只包括这三年的观测值,调节效应模型的估计结果见表7中模型32。结果显示,赡养动机的直接影响系数为-0.021,且满足1%的显著性水平,说明子女越孝顺,家庭的储蓄水平越低,即赡养动机会对家庭储蓄率产生抑制作用,验证了理论模型的结论。而老年抚养比和赡养动机的交互项系数不显著,说明赡养动机并没有在老年人口比重的储蓄效应中起到调节作用。这可能是因为赡养动机的出发点是成年人,主要降低成年人的储蓄水平,对老年人口的影响较小。

六、结论与启示

通过构建一个包含家庭、企业和政府的三期世代交叠模型,使用2010—2018年中国家庭追踪调查数据(CFPS),分析老年人口比重对家庭储蓄率的影响,并注重分析长寿、遗赠和赡养动机的调节效应。研究结果表明:第一,老年抚养比对家庭储蓄率具有显著的正向影响,意味着老年人口比重增加会显著提高家庭储蓄率;通过更换被解释变量、核心解释变量、计量方法等稳健性检验后的结论依然成立;通过工具变量估计法消除内生性的回归结果也仍然十分稳健;进一步引入医疗支出风险、健康不确定性、收入不确定性和社会网络变量的补充性检验结果再一次证实了基准回归结果的稳健性。第二,老年人口比重对家庭储蓄率的正向影响在城乡、区域和收入层面存在异质性,其中,农村、西部和低收入家庭老年人口比重对储蓄率的影响程度较大。第三,长寿动机和遗赠动机是提高家庭储蓄率的重要因素,且长寿动机拥有负向调节作用;赡养动机会直接降低家庭储蓄率,其调节效应不显著。

针对上述研究结论,提出相应的政策建议:第一,逐渐完善老年消费市场,充分释放家庭消费活力。当前中国老年消费市场尚不完善,老年产业发展相对欠缺,从而导致老年人口的消费潜力不足,可以通过促进“银发经济”的发展加速释放老年人口的消费潜力。发展老年产业需要从老年人的实际需求入手,层层递进地将“银发市场”覆盖到每个领域,如满足老年人生存需求的老年照料和护理行业、老年人生活日用品产业等。此外,政府部门既要加大出台税收优惠、信贷支持等有效措施的力度,也要注重吸引企业、公众等市场力量积极参与,以共同助力老年产业发展。第二,有效利用老年人口带来的资本积累效应。由于居民各种强烈的储蓄动机,老年人口增加不仅没有带来储蓄率的下降,反而促进了储蓄率的增加,但储蓄大多以存款的形式存在,无法有效转化成投资。因此,需要健全现有国有或私有养老保险体系,有效推动养老信托、老年人金融产品和服务的发展,树立“以老养老”的理念,以此将老年人口带来的新增储蓄合理地转化为投资,从而有效促进资本转化和资本形成,推动经济长期高质量发展。第三,重视老年人口对家庭储蓄率影响中的城乡、区域和收入差异。针对农村老年家庭储蓄率较高的现状,破除城乡社会保障体系的分割障碍,全面提高农村的养老和医疗保障水平,解决其养老、医疗保险的缴纳缺口,缓解农村老年人长期依靠子女赡养的现状。同时,切实保障西部地区和低收入家庭的医疗、养老等社会保障权益,并通过采取有效措施提高他们的家庭收入,以增强其应对不确定性风险的能力,缓解此类家庭长期依靠“储蓄养老”的现状。此外,需要进一步加强全国统一养老保险信息平台的建设,实现跨地区参保信息的录入,并共享和衔接地区间的养老保险账户信息,让经济落后地区可以享受与发达地区同等的养老保障权益。第四,充分认识储蓄动机的调节效应。针对预期寿命不断延长的现状,实行弹性退休年龄制度,有效提高老年人口的劳动参与率,这既有利于减少老年生活的不确定性风险,释放老年人的消费潜力,又可以减轻家庭的养老负担,实现从“养儿防老”、“储蓄养老”转向“以老养老”。广泛宣传减少遗产赠予,提升消费水平,这不仅有利于缓解遗赠动机对家庭储蓄率的促进作用,还能够有效调节社会财富的再分配。持续弘扬中华民族传统美德,切实做好家庭中老人赡养工作,子女注重对老人的经济供养和生活照料,真正实现老有所养、老有所依。

参考文献:

[1]杨继军, 张二震. 人口年龄结构、养老保险制度转轨对居民储蓄率的影响[J]. 中国社会科学, 2013(8): 47-66.

[2]林宝. 积极应对人口老龄化:内涵、目标和任务[J]. 中国人口科学, 2021(3): 42-55.

[3]蔡昉. 中国的人口红利还能持续多久[J]. 经济学动态, 2011(6): 3-7.

[4]王广州. 中国人口机会窗口与人口红利再认识[J]. 中国人口科学, 2021(3): 2-16.

[5]SAMUELSON P A. An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money[J]. Journal of Political Economy, 1958, 66(6): 467-482.

[6]YAARI M E. Uncertain lifetime, life insurance, and the theory of the consumer[J]. Review of Economic Studies, 1965, 32(2): 137-150.

[7]BLANCHARD O J. Debts, deficits, and finite horizons[J]. Journal of Political Economy, 1985, 93(2): 223-247.

[8]LEFF N H. Dependency rates and savings rates[J]. The American Economic Review, 1969, 59(5): 886-896.

[9]RAM R. Dependency rates and aggregate savings: a new international cross-section study[J]. The American Economic Review, 1982,72(3): 537-544.

[10]PITOЙKOV R. Modelling impact of economic and demographic factors on personal saving rate in the Euro area[J]. International Journal of Trade and Global Markets, 2019, 12(3-4):333-344.

[11]THORNTON J. Age structure and the personal savings rate in the United States, 1956-1995[J]. Southern Economic Journal, 2001, 68(1): 166-170.

[12]PARK J Y, SHIN K, WHANG Y J. A semiparametric cointegrating regression: investigating the effects of age distributions on consumption and saving[J]. Journal of Econometrics, 2010, 157(1): 165-178.

[13]王德文, 蔡昉, 張学辉. 人口转变的储蓄效应和增长效应——论中国增长可持续性的人口因素[J]. 人口研究, 2004(5): 2-11.

[14]LOAYZA N, KLAUS S, SERVN L. What drives private saving across the world? [J]. Social Science Electronic Publishing, 2000, 82(2): 1-32.

[15]MARTA P, CANTARERO-PRIETO D, MANSO J P. Does population ageing affect savings in Europe? [J]. Journal of Policy Modeling, 2019, 42(2): 291-306.

[16]赵昕东, 王昊, 刘婷. 人口老龄化、养老保险与居民储蓄率[J]. 中国软科学, 2017(8): 156-165.

[17]杨志媛, 盖骁敏. 老龄化、养老保险与中国城镇居民储蓄率[J]. 经济经纬, 2020(4): 150-158.

[18]GUPTA K L. Dependency rates and savings rates: comment[J]. American Economic Review, 1971, 61(3): 469-471.

[19]KELLEY A C, SCHMIDT R M. Saving, dependency and development[J]. Journal of Population Economics, 1996, 9(4): 365-386.

[20]ANDERSSON B. Scandinavian evidence on growth and age structure[J]. Regional Studies, 2001, 35(5): 377-390.

[21]FUKUDA S I, OKUMURA K. The aging society, savings rates, and regional flow of funds in Japan[J]. Journal of the Japanese and International Economies, 2021, 62(c):101165.

[22]HORIOKA C Y, TERADA-HAGIWARA A. The determinants and long-term projections of saving rates in developing Asia[J]. Japan & the World Economy, 2012, 24(2): 128-137.

[23]FRINI O. The relationship ageing of the population and saving in an unemployment context: empirical evidence using an autoregressive distributed lag bounds testing approach[J]. Australian Economic Papers, 2021, 60(1):98-121.

[24]袁志刚, 宋铮. 人口年龄结构、养老保险制度与最优储蓄率[J]. 经济研究, 2000(11): 24-32.

[25]MODIGLIANI F, CAO S L. The Chinese saving puzzle and the life-cycle hypothesis[J]. Journal of Economic Literature, 2004, 42(1): 145-170.

[26]孟令国, 卢翠平, 吴文洋. “全面两孩”政策下人口年龄结构、养老保险制度对居民储蓄率的影响研究[J]. 当代经济科学, 2019(1): 67-75.

[27]BAILLIU J N, REISEN H. Do funded pensions contribute to higher aggregate savings? across-country analysis[J]. Review of World Economics, 1998, 134(4): 692-711.

[28]KRAAY A. Household saving in China[J]. World Bank Economic Review, 2000, 14(3): 545-570.

[29]汪伟, 艾春荣. 人口老龄化与中国储蓄率的动态演化[J]. 管理世界, 2015(6): 47-62.

[30]CHAMON M D, PRASAD E S. Why are saving rates of urban households in China rising?[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2010, 2(1): 93-130.

[31]陶涛, 王楠麟, 张会平. 多国人口老龄化路径同原点比较及其经济社会影响[J]. 人口研究, 2019(5): 28-42.

[32]李蕾, 吴斌珍. 家庭结构与储蓄率U型之谜[J]. 经济研究, 2014(S1): 44-54.

[33]李雅娴, 张川川. 认知能力与消费: 理解老年人口高储蓄率的一个新视角[J]. 经济学动态, 2018(2): 65-75.

[34]汪伟, 吴坤. 中国城镇家庭储蓄率之谜——基于年龄—时期—组群分解的再考察[J]. 中国工业经济, 2019(7): 81-100.

[35]昌忠泽, 姜珂. 储蓄动机与老年人储蓄之谜——兼论政府支出的调节效应[J]. 经济学动态, 2021(4): 68-87.

[36]胡翠, 许召元. 人口老龄化对储蓄率影响的实证研究——来自中国家庭的数据[J]. 经济学(季刊), 2014(4): 1345-1364.

[37]李婧, 许晨辰. 家庭规划对储蓄的影响:“生命周期”效应还是“预防性储蓄”效应?[J]. 经济学动态, 2020(8): 20-36.

[38]POST T, HANEWALD K. Longevity risk, subjective survival expectations, and individual saving behavior[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2013, 86(1): 200-220.

[39]章元, 王驹飞. 预期寿命延长与中国城镇居民的高储蓄率——来自地级市城镇家庭的证据[J]. 中国人口科学, 2019(2): 16-26.

[40]陈健, 黄少安. 遗产动机与财富效应的权衡: 以房养老可行吗?[J]. 经济研究, 2013(9): 56-70.

[41]汪伟. 人口老龄化、生育政策调整与中国经济增长[J]. 经济学(季刊), 2017(1): 67-96.

[42]甘犁, 赵乃宝, 孙永智. 收入不平等、流动性约束与中国家庭储蓄率[J]. 经济研究, 2018(12): 34-50.

[43]尹志超, 张诚. 女性劳动参与对家庭储蓄率的影响[J]. 经济研究, 2019(4): 165-181.

[44]齐红倩, 刘岩. 人口年龄结构变动与居民家庭消费升级——基于CFPS数据的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2020(12): 174-184.

[45]李雪松, 黄彦彦. 房价上涨、多套房决策与中国城镇居民储蓄率[J]. 经济研究, 2015(9): 100-113.

[46]程令国, 张晔. 早年的饥荒经历影响了人们的储蓄行为吗?——对我国居民高储蓄率的一个新解释[J]. 经济研究, 2011(8): 119-132.

[47]李超, 罗润东. 老龄化、预防动机与家庭储蓄率——对中国第二次人口红利的实证研究[J]. 人口与经济, 2018(2): 104-113.

[48]李强. 影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J]. 中國社会科学, 2003(1): 125-136.

[49]ROZELLE S. TAYLOR J E, DE BRAUW A. Migration, remittances, and agricultural productivity in China[J]. The American Economic Review, 1999, 89(2): 287-291.

[50]杨继生, 邹建文. 人口老龄化、老年人消费及其结构异质性——基于时变消费效用的分析[J]. 经济学动态, 2021(11): 91-110.

[51]朱勤, 魏涛远. 中国人口老龄化与城镇化对未来居民消费的影响分析[J]. 人口研究, 2016(6): 62-75.

[52]宋明月, 臧旭恒. 消费粘性视角下我国城镇居民财富效应检验[J]. 经济评论, 2016(2): 48-57.

[53]何兴强, 史卫. 健康风险与城镇居民家庭消费[J]. 经济研究, 2014(5): 34-48.

[54]沈坤荣, 谢勇. 不确定性与中国城镇居民储蓄率的实证研究[J]. 金融研究, 2012(3): 1-13.

[55]黄露露. 社会网络、风险分担与家庭储蓄率——来自中国城镇居民的证据[J]. 经济学(季刊), 2022(1): 87-108.

[56]周广肃, 樊纲, 申广军. 收入差距、社会资本与健康水平——基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证分析[J]. 管理世界, 2014(7): 12-21.

[57]郭士祺, 梁平汉. 社会互动、信息渠道与家庭股市参与——基于2011年中国家庭金融调查的实证研究[J]. 经济研究, 2014(S1): 116-131.

[58]张诚, 唐成. 遗产动机对中国老年家庭储蓄率的影响[J]. 人口与经济, 2021(2): 57-70.

The Impact of the Proportion of Elderly Population on Household

Savings Rate in China: On the Moderating Effect of Saving Motives YANG Xiaojun, RAN Xulan

Abstract: In the context of the gradual deepening of China’s aging, this paper explores the impact of proportion of elderly population on household savings rate, and attempts to explain the phenomenon of high savings in Chinese households, which can provide suggestions and references for government departments to formulate relevant population and social security policies. By introducing longevity, bequest, and maintenance motives to expand the Three-Period Overlapping Generation model, an endogenous household savings function including the maximization of households, enterprises and the government utility is constructed, and the internal logic of the effect of proportion of elderly population on the saving rate is expounded. On this basis, this study empirically tests the direct impact of proportion of seniors on household savings rate and the moderating effects of saving motives by using data of the China Family Panel Studies from 2010 to 2018. The results show that: proportion of elderly population can significantly increase household savings rate, and the results of robustness and endogeneity tests still support this conclusion. The factors that have significant negative impacts on household savings rate include risk of medical expenditure, uncertainty of health and income, and social network. At the urban-rural, regional and household income levels, the proportion of the elderly population in rural, western and low-income households has a great impact on the savings rate. Among savings motives, longevity and bequest motive can significantly increase the household saving rate, while the maintenance motive has a inhibitory effect. Longevity motive has a negative moderating effect, but the moderating effect of bequest and maintenance motive is not significant. Based on the above analysis, corresponding policy suggestions are put forward. It’s suggested to gradually improve the elderly consumption market, fully release the vitality of household consumption, effectively use the capital accumulation effect brought by elderly population, pay attention to the urban-rural, regional, and income differences in the impact of proportion of elderly population on household savings rates, and fully understand the moderating effect of savings motives.

Keywords:proportion of elderly population;household savings rate;overlapping generations model;saving motives

收稿日期:2022-12-22;

修訂日期:2023-05-20

基金项目:国家社会科学基金项目“城市体系视角下人口增长的协同效应与空间格局优化研究”(22BRK018)。

作者简介:杨晓军,中南财经政法大学经济学院教授;冉旭兰,中南财经政法大学经济学院硕士研究生。

[责任编辑 武 玉]