番茄疫病发生规律及防治措施

王德信 徐鑫磊 贾大勇 杨晓莹

(1菏泽学院农业与生物工程学院,山东菏泽 274015;2菏泽市科学技术局,山东菏泽 274000;3菏泽学院学报编辑部,山东菏泽 274015)

番茄种植中经常发生早疫病和晚疫病,番茄疫病是导致番茄减产的主要病害之一。早疫病和晚疫病都会对番茄植株造成严重损害,轻则减产30%左右,重则导致番茄病株枯萎,甚至死亡,减产50%以上甚至绝收。种植过程中,如果管理不当或不及时防控疫病,番茄早疫病和晚疫病就会在种植区域内大面积发生,造成不可挽回的经济损失。本文对番茄疫病(早疫病与晚疫病)的病症特点、病菌入侵方式、病害传播条件、田间发病规律等进行分析,归纳总结番茄早疫病和晚疫病的综合防治措施,以供番茄种植户参考。

1 番茄早疫病发生规律及防治措施

1.1 番茄早疫病的危害

早疫病对番茄生长发育影响较大。若管理不善,可导致种植区域内大面积发生番茄早疫病,番茄叶落枝断,继而造成番茄减产30%以上[1]。

1.2 番茄早疫病的发病特征

早疫病又称轮纹病、夏疫病。番茄苗期与营养生长期多发生早疫病,病原菌主要感染番茄植株的叶片与根茎,后期也会对番茄果实造成影响。番茄植株叶部如出现感染,病斑初呈针尖大的小黑点,随后逐渐扩散成大椭圆形,最后变成车轮状的疤痕,车轮状疤痕外层会长出毛状物质[2]。番茄茎如发生病害,多在分枝处产生黑褐色或者浅褐色的内凹或车轮状的外凸疤痕,疤痕的外面会长出黑霉物质。

1.3 番茄早疫病的发病原因

番茄早疫病病原菌是茄链格孢菌,属半知菌亚门、链格孢属真菌,潜育期较短、侵染速度较快[3]。

1.3.1 传播途径 茄链格孢菌的分生孢子可以通过气流或雨水对番茄植株进行多次侵染。茄链格孢菌会在番茄种植地的空中潜伏,如果2 d内空气湿度在69%左右,那么番茄早疫病将会再次大面积发生。

1.3.2 侵入方式 茄链格孢菌主要以分生孢子、菌丝随病株残体在土壤中越冬,也可附着在种子上越冬。茄链格孢菌在0~45 ℃温度范围内,可正常生长发育,以27 ℃最为适宜[4]。茄链格孢菌的分生孢子在5~25 ℃温度的水中,2 h 内即可萌发;在28 ℃左右的水中,仅需30 min即可萌发。茄链格孢菌可从植株表面的伤口、皮孔处入侵,完成初侵染。条件适宜时,感染2~3 d后,番茄植株受害部位就会长出病斑,再经过3~4 d,即可产生大量的分生孢子,引起大面积侵染传播,完成再侵染。

1.3.3 发病原因及条件 番茄早疫病是真菌性病害,茄链格孢菌是该病的病原菌,早疫病由高温高湿条件引起,在高温多雨季节容易发生。该疾病一般在温度20~25 ℃、相对湿度80%以上环境中,在结果初至幼果期由植株自下而上迅速发生[5]。

同一块番茄种植地内如果连续多年种植或种植密度过大,种植地内有积水,则番茄早疫病易发生。土壤施肥过少、植株吸收营养不足、植株果实过多等也会引起番茄早疫病的发生[6]。

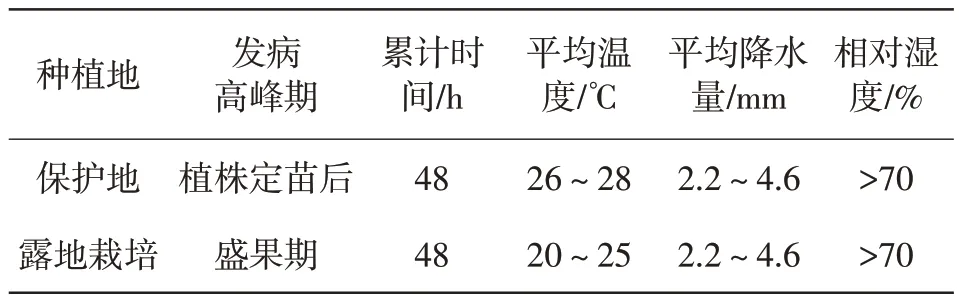

连续2 d的高温高湿天气,番茄种植地分别为保护地或露地栽培时,番茄早疫病的发病高峰期以及感染番茄早疫病后容易发病的条件见表1。

表1 不同种植地番茄早疫病的发生条件

1.4 番茄早疫病的防治措施

1.4.1 农业防治

1.4.1.1 田间轮作 番茄种植地应该实行2 年一轮换的非茄果类作物轮作。

1.4.1.2 闷棚及灭菌 保护地栽培,可以选择夏季高温闷棚技术。于夏季高温季节,将温室大棚密闭,在土壤表面撒打碎的稻草(15 000 kg/hm2)及生石灰(7 500 kg/hm2),补充芽孢杆菌、哈茨木霉等有益微生物菌群(30 kg/hm2),然后深翻土壤30 cm,使稻草、石灰、土壤均匀混合,灌大水,盖严棚膜,闷棚15 d 左右,可以有效减少第2 年的病虫害。露天栽培,可以对土壤实行灭菌技术,施用50%多菌灵可湿性粉剂225 g/hm2,或50%甲基托布津可湿性粉剂750 g/hm2,播种前作为穴土,可有效防治多种真菌性病害。此外,利用96%噁霉灵(稀释3 000 倍)喷淋土壤表层,或直接灌溉到土壤中,使药液渗入土壤深层,防治苗期病害。

1.4.1.3 合理控制种植密度 扩大种植株行距,使行距50~60 cm、株距25~35 cm,降低种植密度,番茄种植地内的适宜种植密度控制在45 000株/hm2以下。

1.4.1.4 种子处理 在番茄播种之前,用温水(50℃左右为宜)对番茄种子进行浸泡消毒,迅速搅拌直至水温降至室温,再持续浸泡6~7 h。温度过高会对种子产生不良影响,冷却完毕并晾干后再进行播种育苗[7]。

1.4.1.5 培育壮苗 第一,选择抗早疫病并适合当地种植的番茄品种。第二,抗番茄早疫病的品种育苗时,挑选健康、无病虫害、无杂质的种子。第三,育苗介质要选择透气性好、排水性好、营养丰富的介质,如腐熟的有机肥、蛭石、珍珠岩等。第四,加强育苗管理,育苗过程中要注意保持适宜的温度、湿度和光照条件,并及时浇水、通风。第五,预防病虫害,育苗过程中要注意防治病虫害,及时发现病虫害并采取措施,避免对植物生长产生不利影响[8]。

1.4.1.6 清沟排渍 在番茄种植之前,种植地应该选用地势相对较高的地块,并在地块旁边挖沟,以达到种植地无积水的条件。同时应该重点做好下雨后的清地排水工作,使种植地的空气湿度与种植地存水都维持在较低的水平。

1.4.1.7 加强栽培管理 要科学地施肥和浇水,尽量减少或控制番茄种植地内大量施肥和大量浇水的情况发生。采用少量多次浇水方式,土壤见干见湿即可。在番茄生长发育阶段,最大可能地对温室大棚进行通风,及时对植株进行整枝修剪,尽量做到通风透光。同时应将空气湿度保持在较低水平,一般以棚内温度20~25 ℃、空气相对湿度控制在50%~60%为宜。

1.4.1.8 清洁田园 番茄在生长发育过程中不可避免的会产生病叶、老叶,在番茄未发生病害之前,应及时对番茄枝条进行清理[9]。对番茄生长残留的老叶、病叶应彻底清除,保证通风透光,减少病菌菌源。番茄种植产生的老叶、病叶应集中转移到远离番茄种植地的区域深埋或者烧毁。

1.4.2 化学防治 早疫病防治应以预防为主,苗期可进行保护性喷药,早疫病化学防治药剂建议用量见表2。

化学防护药剂对于番茄早疫病的防护效果在于使用化学防护药剂的时间及用量。在番茄早疫病病害发生之前,即番茄未产生早疫病病斑时,使用化学防护药剂进行提前预防,防治效果比番茄早疫病发生病害以后使用化学防护药剂更好。

2 番茄晚疫病发生规律及防治措施

番茄晚疫病发生轻者造成植株生长受阻,重者造成植株死亡、番茄烂果甚至绝收。番茄晚疫病在番茄生长过程中经常发生,尤其在冬季寒冷气候条件下,常常会因为空气湿度较高而温度较低引起番茄晚疫病发病。番茄晚疫病发生传播,通常会使番茄产量降低约50%,病害严重时,甚至有可能会使番茄种植地绝收[10]。

2.1 番茄晚疫病的发病特征

在番茄每个生长发育阶段其茎、叶、果实等各个部位都可能发生晚疫病。番茄在苗期感染晚疫病,番茄叶部会长出绿色病斑,并会快速向番茄叶脉与根茎传播。根茎部感染后,会长出黑色的腐烂物,进而导致番茄植株枯萎,如果空气湿度较大,番茄果实的发病部位就会长出白色霉状物,而且感染病害的果实会很快腐烂。

2.2 番茄晚疫病的发病原因及条件

番茄晚疫病是由疫霉菌引起的一种病害。其病原菌属鞭毛菌亚门卵菌纲疫霉科疫霉属。

2.2.1 传播途径 番茄晚疫病的病原菌经常通过雨水来进行传播,也可通过空气流动进行传播。疫霉菌的适应力强,可通过菌丝体形式在染病番茄的病叶、残叶活体内越冬,也可以孢子体形式于土壤中越冬[11]。露天栽培中,番茄晚疫病病菌会在番茄种植地间辗转侵染,周年发病。如果番茄种植地出现番茄晚疫病的病株,那么该病株会繁育出大量的病原菌,病原菌经空气或水源进行扩散,7 d 左右整个番茄种植地的番茄都会感染番茄晚疫病。

2.2.2 侵入方式 番茄晚疫病的病菌可通过番茄叶片表层气孔侵入叶部,也可通过番茄植株叶片或根茎的伤口侵入,完成对番茄植株的初侵染。

2.2.3 发病条件 番茄种植地的相对湿度高于80%、温度在5~35 ℃时病原菌均能成功侵染,其中24 ℃时最适宜病原菌菌丝的生长发育。温度低于5 ℃或高于35 ℃时可以抑制番茄晚疫病的发生。番茄种植地的相对湿度接近100%、温度20 ℃时,疫霉菌孢子囊可以较快成熟,从而使番茄晚疫病病原菌的潜伏期缩短在3 d以内。

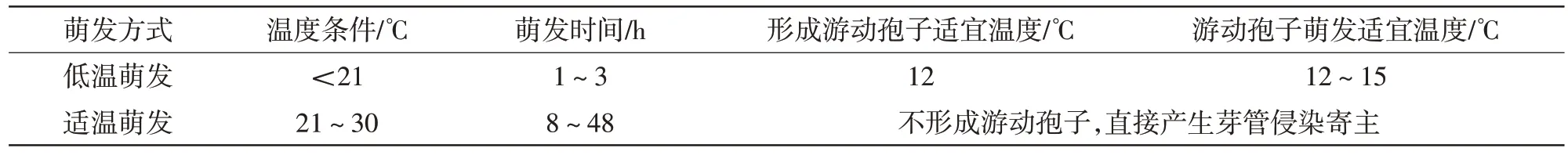

病原菌孢子囊的萌发方式见表3,孢子囊在低温条件下萌发,会形成游动孢子,由游动孢子产生芽管侵染寄主。孢子囊在适温条件下萌发,不形成游动孢子,会直接产生芽管侵染寄主[12]。

表3 番茄晚疫病病原菌孢子囊的萌发方式

2.2.4 发病规律 番茄晚疫病在低温高湿环境中最易发生,通常昼夜温差较大时,如白天25 ℃、夜间10 ℃、空气湿度70%以上,疫霉菌孢子囊萌发,侵染保护地栽培植株。我国北方的日光温室越冬栽培中,常常出现低温、高湿、光照不足和通风不良等问题,导致番茄晚疫病发病较重。露地栽培中,如果遇到连续阴雨天气、光照不足和气温偏低时也时常发生番茄晚疫病。番茄连年重茬种植或者种植密度过大,种植地膨果期内有积水,土壤相对湿度过大,土壤肥力不足,番茄果实过多等都会引起番茄晚疫病的发生。连续降雨导致光照不足、气温偏低,会导致番茄晚疫病发生严重。

2.3 番茄晚疫病的防治措施

晚疫病是偶发病害,番茄晚疫病的诱发条件是水,即高湿、低温条件。在番茄种植地未发病之前,应尽快用化学防护药剂对番茄晚疫病进行预防,同时应注意气候,在晴天的条件下使用化学防护药剂,施药时对准番茄的叶部背面进行喷施。

2.3.1 农业防治

2.3.1.1 及时清除病残枝叶 番茄种植地若曾种植过包括番茄在内的茄科类农作物,需将之前农作物的叶果枝等残留集中清理,可以避免番茄晚疫病的病原菌利用病残枝叶进行越冬,从而避免引起第2年的传播流行。

2.3.1.2 轮作换茬 番茄种植地周边种植物最好为非茄科作物,以避免形成交叉感染。番茄种植地的温室大棚可以在早春季与其他非茄科类农作物轮作1次。

2.3.1.3 起垄栽培 种植地应该选用地势相对较高、地势平坦的地块进行播种,并在地块旁边进行挖沟,以达到种植地无积水条件。在番茄种植之前起垄,采取垄上种植方法。同时应重点做好下雨后的清地排水工作,使种植地的空气湿度与种植地存水都保持在较低的水平。

2.3.1.4 加强田间管理 根据种植地内的不同番茄品种,采用与相应品种所对应的修剪技术,较早地除去番茄植株上的老叶,避免因老叶而产生番茄植株内养分浪费,使番茄植株主茎更好地完成生长发育。当番茄植株生长超过0.3 m时,保护地应及时引绳栽培。露天栽培用1.4~1.6 m长的硬木搭人字架或者篱笆完成搭架,避免搭架太晚导致植株过高发生倒伏。番茄种植地要将空气湿度保持在较低水平,同时增强番茄种植地的通透性,以达到减轻番茄晚疫病病害的目的[13]。

2.3.2 化学防治

2.3.2.1 苗期防病 苗期是重点防治病害的时期。可在番茄未发生病害时用64%杀毒矾500倍液喷淋或者甲霜灵锰锌、疫霉净等,第1次用药后间隔7 d再次喷淋。

2.3.2.2 田间农事操作后施药 番茄在经过修剪、打叉或采摘等动作后易产生机械伤口,可以在天气晴朗的时候,借用阳光产生的紫外线来进行杀菌抑菌。同时喷施1次波尔多液,预防发病。

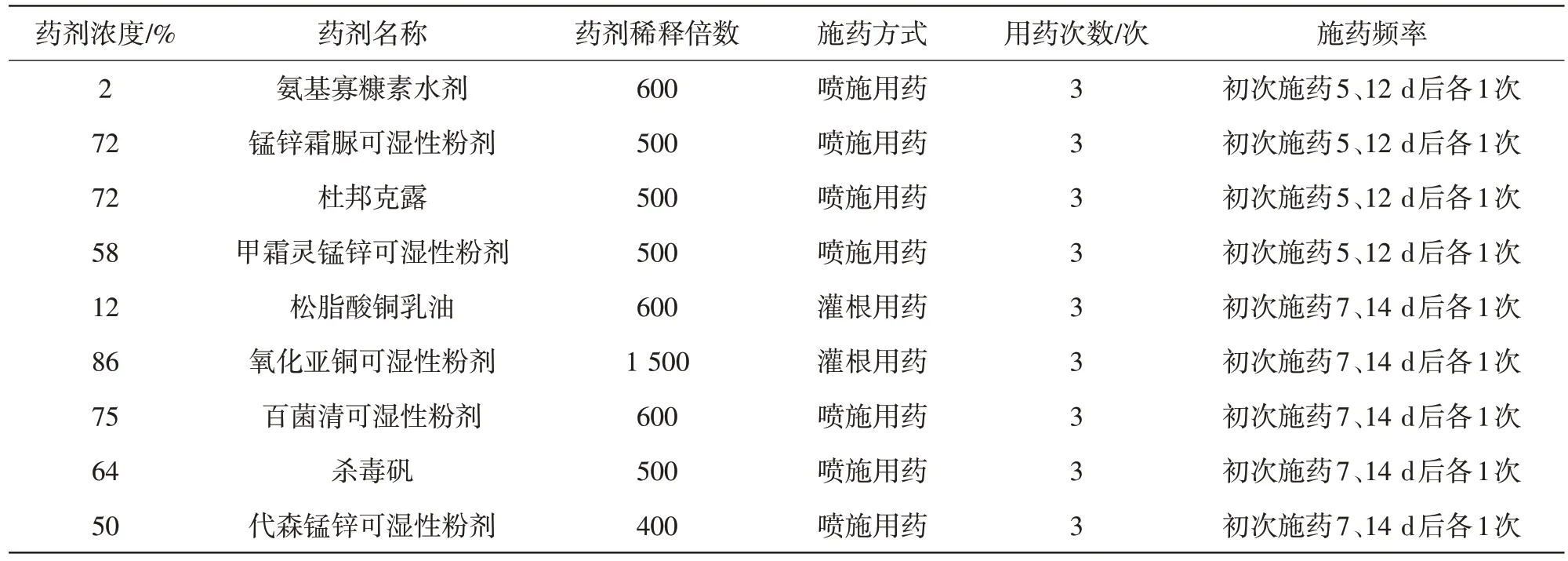

2.3.2.3 发病期施药 番茄晚疫病发病期防治药剂用法、用量参考详情见表4,化学药剂防护尽量于天气晴朗条件下进行,以达到较好的防治效果[14]。

表4 番茄晚疫病发病期防治药剂参考

2.3.2.4 注意药剂轮换 有的种植户会连续多年地施用同一种药物,这会导致该地的晚疫病病菌对药物产生耐药性和抗药性,从而使防治效果大打折扣[15]。在防治番茄晚疫病时应注意,定期轮换用药,防止晚疫病病菌产生耐药性和抗药性。

3 结语

番茄早疫病、晚疫病导致番茄产量和品质降低,番茄种植户收入降低。为减少或避免番茄发生病害,应遵循“预防为主、综合防治”的方针,树立绿色植保理念,以提高番茄种植户的收益为目标,选用抗病品种,以切断传播途径为核心,辅以提高番茄植株抗病性的综合防控策略。

番茄疫病的防治应遵从科学防治经验,并在番茄种植过程中切实执行,避免因执行不到位或疏于防范而引起番茄疫病的发生与传播。番茄疫病发生以后,会使整体的防治难度翻倍;同时会给下一季的种植留下隐患,对番茄的产量造成影响,使番茄的种植成本提高。

种植户受传统种植观念影响,加上部分科学种植技术缺乏,遇到番茄疫病问题,容易束手无策,应积极向番茄种植户传授科学易懂的番茄种植技术、经验,讲解番茄病害的发生特点及规律,使种植户对番茄的习性、病害的特征有所了解,帮助农户提高种植效益。