阿苏,走向悬崖边的孩子

徐丹

阿苏觉得,这个世界上的孩子大致有两种性格。当看见悬崖时,第一类孩子会觉得很危险,立马逃开,第二类则会觉得很好奇,想走近一探究竟。我们中的大多数人或许都是第一类孩子,即便儿时有探险的欲望,走入社会后,也会在城市中,在既定的人生规则下慢慢进入安全区。但阿苏,一直是那个会走向悬崖边的孩子。

资深户外玩家对阿苏这个名字应该都不陌生,他是阿式攀登和登山滑雪领域Top级的玩家,曾首登央莫龙、大雪塘等多座5000以上山峰,也是首次以登山滑雪的方式从半脊峰、纳木那尼等山峰下来的人。

但近些年接触户外的人可能都不会认识阿苏,因为他相当低调。近期的照片里,阿苏染着一头黄色的头发,看起来很桀骜不驯,但交谈后会发现,他其实很谦逊内敛,对方不问,他绝不会提起自己的过去。

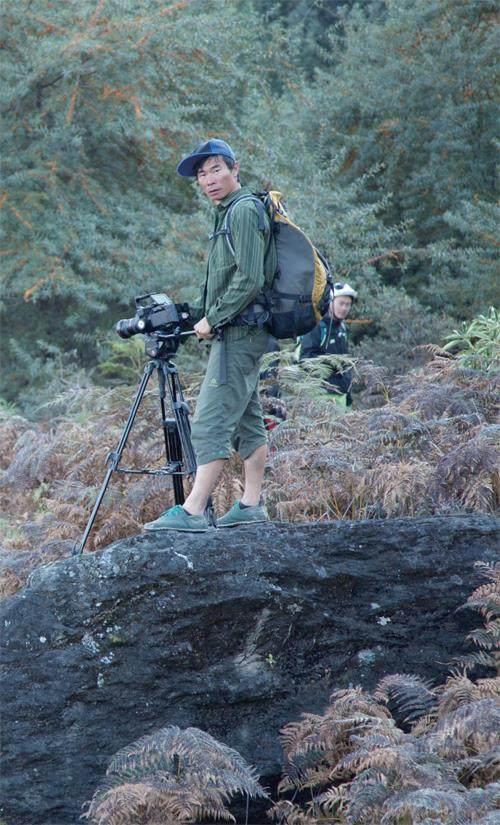

现在的阿苏变了许多,他已经不把重心放在登山、滑雪上这类极限运动上,而是拿起相机,拍摄一些和他相似的人、追求自由人生的人。他也有了家庭,很多次提及父亲、责任这样的字眼。

不变的是,他始终抗拒过度舒适的、一成不变的生活,始终会向悬崖边走去,探索未知和危险。

第一次与阿苏交谈时,他刚刚退掉在加拿大租的房子,正在把所有的家当搬到一辆3米2米的房车里,准备继续一场为期5年的环球房车旅行。2019年,阿苏第一次房车旅行,打算从加拿大一路开到南美洲,因为疫情被迫中止,这一次上路,是上一趟旅途的续篇。

这辆空间不算宽敞的房车里堆放了阿苏一家所有的生活用品:几件T恤裤子、睡袋、羽绒服、牙刷牙膏等最简单的日常物品,用来工作的电脑,一些游泳、滑雪、攀岩所需要的东西,以及成堆的尿布——除了阿苏和他的爱人,一起上路的还有他们4岁半的大女儿丢丢和刚刚11个月、还在吃奶的老二。

房车以大女儿的名字命名,叫丢丢面包车。这辆车有两个燃油系统,一个是柴油,另一个是地沟油等蔬菜油过滤后直接变汽车燃油。有些油是炸鸡剩下的,开着丢丢面包车,还能闻到炸鸡和薯条的味道。

车里被规划成了不同的小空间,有丢丢厨房、丢丢移动影院等。丢丢妈喜欢做饭,用极简单的东西也能做出油泼辣子面、水煮鱼、葱油饼等各种食物,给路上的生活增添了许多烟火味。走到喜欢的地方,他们会露天放映电影,招呼朋友一起聚会。

房车的生活,是随走随停,没有确定的目的地,不知道第二天会遇见什么样的风景和人,他们每天开车不会超过3小时,遇见喜欢的山地小镇就会停留几个月,随季节追寻自己喜欢的运动,去攀岩、冲浪、骑车或者滑雪。

阿苏平常会接一些拍摄项目维持生活,他也会记录自己旅途中碰见的人,他的镜头下有许多和他们一样以车为家的同僚:带着老婆和猫流浪在不同小镇的珠宝手工制作人,为了滑雪一直住在车里、打着零工,像流浪汉一样生活的人。

这样的日子就如同赵婷《无依之地》里描述的:有一些抛弃了主流社会生活的人,舍弃了传统的砖瓦房屋,挣脱了房租和房贷的束缚,搬进了房车中,追随着好天气四处流转,做一些临时工作挣钱。他们没有固定的住所,孑然一身,却在流浪的日子里找到了心灵的归宿。

阿苏很多时候都觉得,房车比城市中的房子更加温暖。他最喜欢下雪的天气,外面风雪交加,车里燃烧着温暖的煤气,狭小的汽车厨房里总能闻到丢丢妈随心烹饪的美妙味道。他们一起吃饭或者给丢丢读书,世界绝对的安静,没有城市里汽车的声音、电器的声音,闭上眼,仿佛外面的世界就会消失。

在房车流浪之前,阿苏一家在加拿大最好的地段租了一间很大的房子。再之前,他和妻子生活在北京,他经营着自己的工作室,妻子也有一份报酬非常丰厚的工作。上路后,房子里积攒了几年的生活物品被处理掉了90%,正在读博的丢丢妈转向远程上课,丢丢也暂停了学业,在路上停留较久的某个时间点,会去当地的学校上学。

“你们是不是傻子?”2019年他们第一次上路时,丢丢外婆就强烈反对过,两个成年人抛弃了稳定、优渥的生活,带着孩子去过流浪汉一样的日子,大多数人都不能理解。

他们上路的决定,在于对城市生活的反叛。阿苏觉得,城市中的生活被修饰得过于美好,所有东西都是被包装过的,身体的感官也在恒温的环境中变得迟钝。他想跳出这个温柔的壳,去感受粗糙的、真实的生活,感受和最原始的环境的连接,就像自然派文学家所提倡的:“在丛林中重新找回理智与信仰。”

房车生活不如城市生活那么便利,饿了不能迅速点外卖,冷了也没有空调。一家四口挤在狭小的空间里,每天都需要思考行程,考虑在哪里停车、明天做什么,还时常需要自己动手维修这辆生产于90年代的老面包车。

洗澡、洗碗、上廁所这种日常的问题都可能变成挑战。房车里的下水系统不太方便,他们有时还需要到外面洗碗,洗澡则一般会在健身房、岩馆之类的地方解决。

有许多和他们一样以车为家的人,由于经济窘迫,生活更加艰难。有人每周在教堂外面,提供免费洗澡的简陋的帐篷里洗一次澡,还有人车里只有一个烧柴火的暖炉,在漫长的冬夜,只能在一次次被冻醒后起床加柴火。

让他们最为难忘的地方是阿拉斯加,到达阿拉斯加时,全世界疫情大爆发,他们的生活被全部打乱,大街上商店都关闭,他们也没有办法继续上路,就在阿拉斯加租了一间小木屋生活。

由于疫情,阿苏的工作也暂停了,没有收入,只能靠借钱以及做一些体力活和“黑工”维持生活开支,阿苏做过一段时间砍树修房子的工作。7月的阿拉斯加蚊虫成堆,丛林里蚊子更多,干活时会被旁边乌泱泱的蚊子围住,修完房子甚至还需要请职业杀蚊队。

事业停滞、经济窘迫、房车计划被打乱,世界又处在巨大的不确定性中,这段应该算是阿苏人生中比较迷茫的时期。但实际上,他和妻子都觉得,在阿拉斯加的日子是路上最美好、最值得回忆的时光,在阿苏拍的一些影像资料里,那段时间的日子也是明朗的,零下34℃的天气,一家人在雪地里追逐,和丢丢一起滑雪、打雪仗。

治愈他们的是阿拉斯加这片原始的土地。在这里,许多事情都需要自己动手,他们要自己打猎、修车、种菜、捕鱼,家里房子坏了也要自己修。许多在其他地方想都不敢想的事情,在阿拉斯加都能变成现实,比如自己砍树做木筏漂流育空河。这正是吸引阿苏的地方,在阿拉斯加,人和自然环境,和动物的彼此交融,都是城市里面所缺失的。

当然,这样的生活总会伴随着危险和意外。一次在加拿大边境小镇露营,阿苏搭帐篷,丢丢妈在旁边整理东西,一头大黑熊突然出现在他们中间,就在丢丢旁边。丢丢妈一转身突然看到黑熊,赶紧把丢丢抱起来躲到车上,如果妈妈晚一两秒回头,丢丢很可能就被熊抓走。

不過,碰见熊是极少数时刻,更常碰见的问题是孩子发烧。2019年刚出发不久时,他们在去往西雅图的路上赶上了漫长的雨季,车里又湿又冷,丢丢发起了烧。他们的家庭医生在加拿大,小镇旁就医、吃药都不方便,他们只能四处打电话找医生。

那也是最让人心痛的时刻,阿苏眼看着孩子在受苦,一家三口挤在小小的面包车里,外面还有流浪汉在敲车窗,那可能是阿苏唯一一次怀疑这种生活的意义:小孩子才几个月大,他能在路上受这些苦吗?好在,丢丢适应性还算强,那次发烧过后就再也没有生病,有时甚至比大人更坚强。

哪怕是遇到过这些困难,阿苏和丢丢妈也没有想过放弃,阿苏很享受从困境中走出来的时刻,因为风雨之后的阳光会更灿烂。这种乐观的性格特质伴随着阿苏的一生,也是他做许多决定背后的推动力。他总喜欢把自己置于未知的境地,即便别人说走不通,他也要去尝试,大部分时候最后都会发现,没什么走不通的路。

2011年10月20日,四川天空晴朗,但在6000米海拔上,高原的风吹过来依旧寒冷。阿苏正在一座陡峭的山峰上沿着岩石和雪的混合地带使劲踢冰上攀,寒风吹到脸上,人的感知已经变得麻木,所有的注意力必须都集中在攀登上——当时队友之间保护点间隔太远,一个小的失误都会导致无法挽回的错误。

当天下午3:31,阿苏和队友曾山、Tim、刘勇登顶了央莫龙峰。这是四川仅存的几座6000米级未登峰之一,此后,央莫龙也成为了四川境内第一座被国人实现首登的6000米级山峰。

这只是阿苏登山生涯中众多的成就之一。

阿苏毕业于厦门大学经济专业,毕业后他就过上了一种登山流浪的生活——没有固定工作,在世界各地攀登,靠一些赞助和当向导的费用维持生活。当时,他是刃脊探险的队员,沉迷攀登的那段时间,他还首登了半脊峰、大雪塘、九海子等众多山峰。

阿苏的攀登不同于常规,他不喜欢带着氧气罐和上升器重复别人攀登过的路线,这类山峰的代表就是珠穆朗玛峰,阿苏也曾作为向导攀登过珠穆朗玛峰,但纯粹是为了挣钱,靠那次向导的费用,他买了人生中第一台电脑,用来做视频剪辑。

未知对阿苏总有一种致命的吸引力,他并不在意攀登的山峰有多高,或难度有多大,他享受走到从未有人走过的地方,在看似不可能攀登的山峰上中开辟出自己的线路,这也是阿苏对于探险的定义。

不过,一些未知的山峰被阿苏和队友攀登过后往往都会成为热门的攀登胜地,随之而来的就是过度商业化对自然环境的污染。这一度让阿苏觉得迷茫,他的攀登是不是一种对自然的破坏?这个问题或许永远不会有一个确定的答案。但可以肯定的是,不是阿苏,也会有别人去攀登这些未登峰,人类对未知的探索一直都是无穷尽的。

2007年前后,阿苏的兴趣渐渐转移到了登山滑雪,当时国内几乎没有人做这类运动。在一次登山中,他看见一位外国人踩着滑雪板从山顶滑下,那个画面击中了他,当时阿苏就决定去学习高山滑雪。

但那时,阿苏还是一个从来没有滑过雪的人,那年冬天他就跑去了东北学滑雪。雪道只是当地的农民用麻袋买了雪,在家门口铺的一条几十米的雪坡,价格十分便宜,30块钱管吃管滑雪。

就在这样简陋的环境里,阿苏学了一个冬天的滑雪,第二年就去了慕士塔格峰从山顶滑了下来,当时和阿苏一起的外国队友看见阿苏不熟练的滑雪动作,一直担心地说:“阿苏肯定会摔死。”

那次滑雪,阿苏可能创造了在慕士塔格峰摔跤最多次的纪录。慕士塔格峰雪况复杂,有时往前滑一下就会摔个倒栽葱扎进雪里,那次阿苏还是慕士塔格峰的登山领队,背上背着七八十斤重的背包,摔下去后背包直接砸到身上,有时阿苏能清晰地听见身上某个关节“咔嚓”的声音,幸好最后都没有骨折。高海拔空气稀薄,每次摔跤都要花很大力气才能慢慢站起来,那次阿苏滑雪下去,比走路下去的人还要慢。

从慕士塔格峰回来后,阿苏就去了北京的南山雪场练习滑雪技术,顺便当雪场巡逻队挣生活费。他一整个冬天都驻扎在南山,在雪场附近找了一间月租300块的房子,没有暖气,冬天冷,早上苹果都能被冻硬,他只能天天晚上钻在睡袋里。

在滑雪的前几年,阿苏一直在摔跤,到后期才逐渐体会到滑雪的乐趣。每次從7000多米的山上踏着雪板飞驰而下,他都有一种飞翔的感觉,冷风夹杂着雪花从脸颊掠过,每一次扭转、跳跃,每一次心跳、呼吸都以特有的频率和相同的分贝产生共鸣,那是一种非常独特的感受。

但探险总是与风险相伴,虽然它并不等同于冒险,探险者都有一定的风险规避能力和经验,但在几千米海拔的未知环境里,充满着布满裂缝的冰川、随时可能到来的雪崩、从上空滚落下的岩石居中攀登者不小心迈错的一个脚步、每一个小的失误和意外都有可能夺去生命,如同行走在刀尖上。

谈及登山滑雪的经历,阿苏多次提到“幸运”这个词,他多次与死亡擦肩而过,却在百分之一、甚至千分之一的概率中活了下来。一次攀登大雪塘时,两个足球那么大的石头从几百米的山上飞下来,砸到了他们的帐篷,恰好从3个人交错的中间穿过去,还有一个睡袋也爆炸了,几个人死里逃生,赶紧下撤。

还有一次,阿苏和朋友球叔在纳木那尼山顶滑雪,有一个路段雪况不好,硬冰壳多,球叔在过一个弯道时雪板掉了一个,整个人往前划了一两百米,差点丧生。当时阿苏刚好拿起相机,拍到了这一幕,球叔坐在地上哭了起来,说:“不要告诉我的爸爸妈妈。”

对于自己的生死,阿苏一向持无所谓的态度。直到2004年,阿苏在攀登时从岩壁上摔下来,脊椎压缩性骨折,因为坠落地比较低,才捡回了一条命,当时立刻被拉到旁边的医院。那是阿苏第一次住院,每天夜晚医院都会传来家属的嚎哭,前一天还睡在旁边的病友,第二天就被拉了出去。他第一次如此直观地感受到,生命如此脆弱。

在日后漫长的攀登时光里,阿苏还将一次次面对死亡。球叔是一个幸运的例子,但有几次,阿苏是背着队友的尸体从山上下来的。看着亲近的人从身边离去,那让阿苏无法接受,有那么几年,阿苏一直在想自己要不要放弃攀登。

但走出来之后他觉得,攀登也是尊重生命的一种方式,人生很短,他更清楚地知道自己想要什么,也更坚定地把自己的生命交付给自己热爱的事情。

像阿苏这种热衷于探险的人,很难想象他后来会选择结婚生子、组建家庭。但命运有时候就是这么奇妙,上天给他安排了另一个阿苏。

2017年,阿苏经由一个共同的朋友认识了丢丢妈,遇见她后,阿苏仿佛看见了另外一个奇怪的自己。丢丢妈和阿苏一样不愿意按照常规的轨迹生活,她最早在波士顿读书,第二年她旅行到了阿拉斯加,便爱上了这片土地,直接转学到阿拉斯加,毕业后她也和阿苏一样四处流浪。

两人的爱情发展得非常快,一星期就确定了恋爱关系,几个月后就在阿拉斯加举办了婚礼。他们为结婚买的东西是价值450块钱的、产于80年代的破车,启动的声音像拖拉机一样“库呲库呲”,车身还留有许多弹孔,他们就这样开着这辆车来到阿拉斯加的教堂,请了几个朋友举办了一场简单的婚礼。

在很多人的观念中,家庭可能都是自由人生的束缚,尤其是有了孩子后,我们大多数的时间、精力、金钱都需要花在孩子身上。但阿苏和丢丢妈却都没有感觉到束缚,所谓的束缚或许都是社会给我们的,即便没有家庭,也会有其他的束缚我们。反过来,如果不在意固有的社会规则,即便有了家庭,也可以过自己想要的人生。

阿苏一直觉得,家庭给了他一个另外的舞台,让他成长为一个丈夫、一个父亲,也给他带来了无尽的乐趣和责任。

当然,家庭肯定会给人生带来巨大的转变,阿苏现在攀登会更谨慎地衡量安全系数,生活的乐趣从追逐未知和风险变成了记录不同的人物故事以及看着孩子一点一点长大。

结婚后,他们也曾经步入过常规的人生轨迹。当时他们在北京生活,阿苏经营自己的工作室,丢丢妈也有一份报酬丰厚的工作,但朝九晚五的城市生活总让他们不适应。阿苏还记得有一次丢丢妈去产检,他要凌晨去排队拿号,如果不想自己排队,就只能找黄牛。当时他们就确信,这种生活不是他们想要的。

一个月之后,他们就决定离开北京,在全世界寻找一个适合生孩子的城市,最后选择了加拿大的一个山地小镇。丢丢妈辞职读博,阿苏也离开了自己的工作室,接一些零散的工作,两个人的收入减少了许多,在工作少的时候,阿苏还会做伐木工之类的体力活。

关于离开北京之后的生活,他们其实也没有太精確的规划,只是有了离开的想法后,就好像看到了一个希望,看到了一盏引路的灯,虽然还不知道想要的东西在哪里,但总要向着光走。当然,这个决定背后还有阿苏一如既往的“大心脏”和乐观精神,“两个人有手有脚,在哪里都不会被饿死。”

丢丢妈怀孕后也一直在滑雪,到预产期前两周还在滑行和攀岩,丢丢继承了父母爱自然、爱冒险的性格。

丢丢从会走路开始就在学滑雪,雪场规定不允许背着小孩坐缆车,他们就带丢丢滑野雪,即便在零下二十多度的天气里,脸冻到结霜,丢丢也会特别开心。疫情期间在加拿大生活时,不到两岁的丢丢有了自己的滑雪板,某天大雪后的清晨,她自己穿上了雪鞋,拿起了雪杖,开始了第一次街滑。

丢丢初期的成长都是在自然环境中发生的,除了“妈妈”“爸爸”之外,最早学会的单词就是“牛牛”“熊熊”“马马”。阿苏发现,丢丢很喜欢野外的环境,她胆子特别大又贪玩,时常摔得鼻青脸肿,然后又爬起来继续玩。孩子的情绪表达非常直接,开心就大笑,不开心就哭,在路上碰见的一些人,他们甚至会被丢丢天真烂漫的情绪感染,吃饭有时都会被免单。

多数人在有孩子之后都会选择收入有保障的、稳定的工作,但阿苏和丢丢妈却作了完全相反的决定,这或许是出于“父母应该留给孩子什么”这个问题不同的回答。与其给他足够的物质保障,阿苏更愿意教她,如何更健康、快乐,如何善良。

阿苏生长在福建一个非常普通的家庭,父亲在深圳当建筑工人,从小开始接受的教育也和身边的人没有任何不同,但阿苏一直就是一个特立独行的孩子。他似乎有一种刻在基因里的叛逆,总是知道自己想要什么,能够避开大的社会洪流,坚定地作出和主流不一样的选择。这种特质在很小的时候就已经体现出来。

上小学时阿苏就极其调皮,但因为成绩好,老师也没办法管束太多。有一次,阿苏没有完成作业,因为他觉得这些题目自己已经用眼睛做完了,不需要用笔再做一遍,老师让他出去罚站,他不服气,干脆跑出学校。那一年他都没有读书,到深圳跟爸爸打工一年,第二年才回去考试,成绩依然名列前茅。

从小学的经历也能看出来,阿苏身上有一种天才性的东西,这种天才性在他日后的人生里体现得特别明显:不管是攀登、高山滑雪还是户外纪录片,他都能做到top级,自学纪录片拍摄后,也有多部影片入选了加拿大班夫山地电影节、英国肯道尔山地电影节、中国户外金犀牛奖等多个影像节。当然,这里面的另一层原因是,阿苏选择的领域在当时几乎没有人尝试,而他又能将自己全部的时间和精力投入其中。

阿苏身上还有一种很强的自洽感,这种自洽感可以说是自信,也可以说是初生牛犊不怕虎、不撞南墙不回头的精神。

2012年,因为滑雪,阿苏又经历了一次骨折,医生跟他说,“你以后再也没有办法滑雪了。”阿苏当时就想,“他不了解我。”骨折恢复之后,他又拿起来了雪板。但没过几年,他又骨折了一次。

除了身体的损耗,受伤还会带来经济压力,去一次医院花费不少,动手术动辄数十万。在那段休息的时间里,阿苏尝试将户外纪录片作为主业,这个领域当时国内几乎没有人做,身边也有朋友劝他,找一份稳定的工作,不然没办法养活自己,但阿苏觉得:“不试试怎么知道?”

现在拍纪录片成为了阿苏的主要工作,他拍摄过许多和他一样随性生活的人,也会寻找印第安部落这些游离在社会边缘的族群,拍摄被世界遗忘的故事。

在阿苏镜头下许许多多的人物,一个叫安迪(Andy)的艺术家格外让人触动,他与阿苏对生命的态度有共同点。

安迪是一名阿式攀登者、画家、雕塑家,命运和他开了许多玩笑,比如在攀登时无保护冲坠,伤势严重到医生已经通知家人来告别,以及后来陪伴他30年的工作室在一场大火中被毁。但安迪仍然对生命充满激情,他会拖着一条不能弯曲的腿和不能反转的胳膊继续在全世界的岩壁上开辟新线路,在工作室成为废墟后依然留在那里准备新的工作室。

安迪的许多特质都与阿苏有很强的相似性,他对生命、对攀登的态度,都给了阿苏非常大的触动,采访安迪时,阿苏问他,为什么总选择难的那条路,他说:“在我的选择里没有其他的路,只有我选择的那条,我并不知道哪里还有更容易的或者更难的路。”面对同样的问题,这也是阿苏给出的答案。