克制、具身、认同:Flem远足步道的三个关键词

边思敏 孙嘉明 王向荣

提及康策特(Jürg Conzett),我们往往会想到他享有盛誉的结构设计师身份,与此同时,与卒姆托长达7年的深度合作也是他名声在外的一个原因。就其作品来说,在建筑方面,奥拓广场大楼(Ottoplatz)和沃尔特学校(Volta School)充分体现出结构之于建筑形式的创造性作用;在桥梁方面,不论是枕木峡(Traversiner Tobel)的2座步行桥,还是Viamala峡谷中跨度40m的Suransuns桥,都体现了叠加于结构理性之上的、对空间体验与现代性审美的关照。

Flem远足步道并不是康策特最具代表性的作品,但本文认为,这个阿尔卑斯山脚下的步行系统具有一定的独特性。概括来说,Flem远足步道折射出3个关键词——克制、具身(embodiment)和认同(identity)——在风景园林设计理论中,这是3个相当重要的概念。

克制,指向了人类力量介入自然环境时的基本观念——是占有、破坏、改写,还是共存、欣赏、转译?这个前置条件直接影响了规划设计决策的制定。具身,强调人们在环境中的知觉体验,是一个人在此地、此刻的切身感受,也是认知世界的直接方式。认同,是一种自我和群体的文化建构,亦是人们建立自身与世界之间关系的基础。

克制、具身、认同,这三者的内在关系既非并列、也非重合,而是保持独立又有所交叉。它们分别照应了设计的程度、体验和更深远的文化影响。在Flem远足步道中,我们可以看到康策特对这3个关键词的回应,而潜藏于这些回应背后的面向自然的观念,则是观察这个案例以外世界的一面镜子。

1 Flem远足步道的基本情况

步道位于瑞士东部格劳宾登州阿尔卑斯山脚下的一个小镇旁。小镇的名字是弗利姆斯(Flims,罗曼什语Flem),这也是当地主要水系的名字,源自拉丁语“fluminae”,意为“许多溪流”。步道的全称是“Trutg dil Flem”,罗曼什语中表示“沿弗利姆斯河的路径”的意思。

州政府正式批建设后,在当地政府、民众、承建商的共同努力下,Flem远足步道于2012年夏末投入使用。它将此前分散在山间的几段步道整合起来,向上连通至溪流的源头,向下通往小镇的北缘。

步道系统分为两部分:连续的步行路线和7座步行桥。平面图(图1-1)中的红线代表步行路线,蓝线代表河流,这2条线时而贴近、时而稍远,红线横跨蓝线的位置则是沿步道设置的7座小桥①(图1-1的7个黑色圆点)。它们形态各异,相互之间的距离也有疏有密。这些小桥如同长卷中的视觉焦点,位置的选择和建造方式反映出画卷展开过程中不同段落所具有的独特地貌。

图1 7座桥在步道中所处的位置(1-1由作者改绘自参考文献[4];1-2中图1为Christian Dettwiler摄,图2为Weisse Arena AG摄,图3为Oliver Schuh摄,图4为Dagmar Surink摄,图5为Christian Dettwiler摄,图6为Christian Dettwiler摄,图7为Oliver Schuh摄)Fig.1 Locations of the seven bridges along the trail

2 关键词一:克制

2.1 技术作为帮助自然经验呈现的工具

对于结构设计,康策特一直秉持适度的原则,他认为结构师对表现受力的执着可能更多地出于一种竞争心态——也就是通过突出结构来彰显自身的技术高度[1]。但他同时意识到,这种动机本身已经偏离了对某个特定项目在特定情境下的关心,并可能进一步导致过激的决策反馈。

在2010年威尼斯建筑双年展上,康策特作为瑞士的代表建筑师布置了主题为“景观与结构”(Landscape and Structures)的展览,以瑞士的不同路径为线索分析了一系列人工建造物嵌入自然的案例;他还在《结构作为空间》(Structure as Space)中论述了对挡土墙的思考:“墙体的形式与轮廓——它平坦或立体,它(在自然环境中)从哪里开始、在哪里结束,这些问题与材质的选择具有同样重要的意义。[2]”策展主题和自述都反映出康策特对技术与自然关系的看法,虽然最负盛名的头衔是“桥梁工程师”,但他却始终反对结构与技术的过度表达。依循康策特的思路,技术只是服务于如何更恰当地帮助自然经验呈现的一种工具。

2.2 Flem远足步道体系中的克制

2.2.1 基于行走节奏的克制

本文提及的“克制”,可以理解为一种设计中恰当的作为。但我们又该如何理解“恰当”?恰当具有一种居间性(in between)——不是纯粹的不作为,或者盲目遵从最小干预原则,更不是以粗暴的方式糟蹋自然本底。“恰当”是基于特定的情境,以一种审时度势的途径介入景观,同时,借助放置于自然中的人造物,达到聚焦或放大某些经验感受的作用。也就是说,人为介入应当发挥解蔽(unconcealment)的作用,而这个过程中对“度”的把握则是最为关键的。

在7座步行桥中,有4座木制桥,其他3座为混凝土桥和石桥,它们在步道中呈现出ABAABAB的节奏(海拔由低到高的顺序,A为木桥,B为非木材建构的桥)。从7座桥的设计形象中我们可以分辨出,4座木质小桥的“设计”成分是较少的。

为什么康策特没有选择把所有的桥都“好好设计”一下呢?或许这7座桥的材质选用与地貌特征之间的对应规律可以提供答案:3座非木制桥——混凝土椭圆桥(Oberste Brücke)、倒梯形窄身桥(Brücke Pilzfelsen)和石拱桥(Wasserfallbrücke)——均位于地貌险峻之处,周边或是山谷深窄,或是地势落差大,桥下的溪流也更加湍急;而4座木桥中,除了驻足桥(Verweilbrücke)的上游有一小段瀑布之外,其余3座所处的地势都较为缓和。也就是说,基于行走于步道上节奏的整体性考量,康策特首先对哪里需要“发力”做出了判断——通过木桥与非木桥穿插的节奏变换,提供时而舒缓、时而紧凑的行走体验。

此外我们应当注意到,虽然驻足桥周边地势较为险峻,但康策特并没有像处理其他几个地势险峻的小桥一样使用混凝土或石材,而是仍然使用木材。除了跨度的考量外,笔者认为这个决策还与行走节奏的设想有关。在整体叙事中,驻足桥位于混凝土椭圆桥和倒梯形窄身桥之间,这两者均为混凝土材质,形式上也更加人工化。由于驻足桥与这前后2座桥的地理位置非常接近,如果也对它做过多设计,那么3座桥就无法形成高低起伏的叙事节奏。由此,驻足桥被当作一个变奏。作为结构设计师的克制、让技术适时地消隐,这种精当的考量反而更加丰富了人们行走于阿尔卑斯山中的自然经验。

2.2.2 基于现场判断的克制

除了基于整体行走节奏的克制之外,这种审慎的观念还体现在步行桥的具体设计中。

如果我们乘坐3段缆车登顶,再沿着路径自上而下,循着水声向下望去,就会看到一块边缘平滑的椭圆形板状物“浮”在湍急的水流上,这就是混凝土椭圆桥。它的桥板一端嵌入地势稍高的岩石,另一端则由同样弧度的两级台阶搭在下方的岩石上;桥身主体是一块椭圆状的预制混凝土,横跨在山涧上方一个很窄的开口处(图2-1)。

图2-1 混凝土椭圆桥横跨极为狭窄的岩石裂谷(Oliver Schuh摄)Fig.2-1 The elliptical concrete bridge "Oberste" crosses an extremely narrowrocky gorge

建成的混凝土椭圆桥和康策特的设计手稿(图2-2)有明显区别——手稿中的桥体形状更加自然,扶手呈拱状;而建成的桥体是规则的椭圆形混凝土板,扶手也被一并换成了仅安装在一侧的、由2根极细的金属立柱承托的圆形实木扶手,立柱下端呈折线形,如同鹿的后腿一般优雅地站在桥面上。

图2-2 康策特的手稿中,最初采用的是自然形态的石头桥面[4]134Fig.2-2 Conzette's sketch of the original design featured a stone bridge deck in its natural form

康策特表示,这座桥的设想起初受到肖蒙山公园(Park des Buttes-Chaumont)的影响;而后他意识到对于他所面对的场地来说,在自然中建造“人工的自然”(artificial nature)是没有必要的。他还提到,椭圆的形式隐喻着“Gletschermühlen”——冰川磨坊(图2-3),这是由冰川表面或裂缝中流动的融水产生的冰中螺旋壁中空形状,虽然由自然作用形成,却呈现出惊人几何性。此外,显而易见,身体在新桥体上的运动是“平”的,那么相对应的,“平”的扶手会让行走更加舒适②。

图2-3 冰川磨坊(Sepp &Ursula摄)Fig.2-3 "Gletschermühlen" as known as moulin or glacial mill

康策特在邮件中对于笔者疑问的解答是颇具启发性的——通常我们会认为,“克制”体现在当人工的、几何的、钢铁的东西置入自然环境的时候;而康策特对这座小桥的设计调整则提示我们,在自然中置入“人造的伪自然”更值得警惕。看似自然的形式并非是真的自然,而看似人造的形式也不一定来自人工之手,重要的是,我们要诚实地看待形式、面对自然。

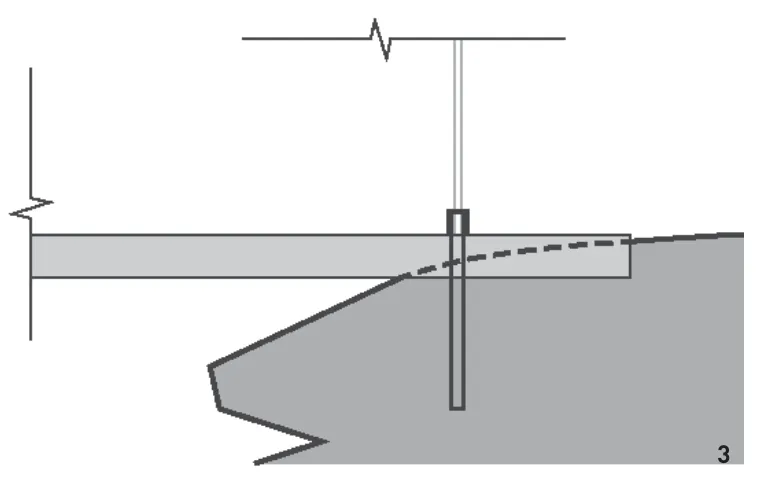

从结构角度来说,混凝土椭圆桥采用了极为简洁的干砌法(dry-laid)——桥板和岩石之间没有水泥黏合,2根栏杆立柱同时也作为连接构件,将桥板锚固在岩石上[3](图3),确保积雪消融时小桥不会被雪水冲刷移位。

图3 混凝土椭圆桥的纵剖面,栏杆立柱将桥板锚固在岩石上(引自Conzett Bronzini Gartmann AG)Fig.3 In longitudinal section of the elliptical concrete bridge "Oberste",the railing posts anchored the bridge deck to the rock bed

除了混凝土椭圆桥,这种结构设计上的克制还体现在石拱桥中。这座桥也经历了设计方案的调整:在已完成初稿设计(图4-1)之后的地质勘查中,康策特发现一侧的山体存在裂缝,为了避开这个位置,桥的跨度必须由11m加大到18m。那么,接下来的问题就是,通过什么方式应对跨度增加带来的结构问题?

图4-1 石拱桥初版手稿[4]131Fig.4-1 The original design of the stone arch bridge "Wasserfallbrücke"

康策特本能地想到2种解决方案:是否在拱顶增加冠铰?是否应该加大拱的弧度[4]141?显然,在桥的顶部增加铰点会破坏视觉上的连续性;而加大拱的弧度也会导致桥身呈现一种“凌驾”在水流之上的征服感③。在否决了这2种看起来更便捷的解决方案后,康策特选择保持原设计中浅拱的形态,并通过巧妙的结构设计——加入起到拉结作用的钢带——来保证拱桥与自然环境的和谐关系。

这种结构调和了大跨度所带来的力学要求和桥体形态所需的轻盈感之间的矛盾。2条钢带“悬浮”在石板桥身之上,钢带的上方连接着扶手立柱,下方则与桥身留有一条缝隙,中间夹着与钢带宽度一致的若干个小圆钢柱——它们的关系看上去就像枕木与铁轨一样。这些钢柱既传递了钢带对石桥施加的力,在钢带与桥面之间卡出的空隙也一定程度吸收了摩擦变形。另外,由于钢带提供了拉力,靠近拱脚的石材就不需要像最初设计的那样越来越厚,因而桥身看起来更加轻盈(图4-2)。

2.3 克制从何而来

相较于对技术的炫耀,康策特显然更关注小桥与自然的关系——人们沿途将看到怎样的风景,穿越小桥时会有怎样的体验,这些体验又如何被安置在自然之中。每座桥自身的材料、形式、结构与细部,都是为了更好地呈现行走经验,而不是凸显技术本身。

这种设计决策上的克制与康策特早先的教育和从业经历有很大关联。莫斯塔法维(Mohsen Mostafavi)认为,地图学家伊姆霍夫(Eduard Imhof)在苏黎世高工的绘图教学对康策特影响重大——伊姆霍夫善于同时处理地理图像的宏大尺度与地貌细致入微的感性表达,这种对待整体与局部、客观与感性的调和平衡,成为影响康策特的重要原因(图5)。“他对伊姆霍夫地图上想象力的关注,证明了他作为工程师的能力并不局限在对某个功能人造物的技术实现上”[5]。一次采访中康策特表示所谓结构的伦理和非伦理“最终是让理性和感性结合起来”[6],同样印证了他对整体与局部、理性与感性之间调和平衡的思考。

图5 伊姆霍夫绘制的地图(引自David Rumsey Map Collection)Fig.5 A map drawn by Imhof

此外,与卒姆托长达7年的合作也深刻影响着康策特的工作方式。进入卒姆托事务所的动因是康策特认为“结构师的教育里缺少了某些东西”,“某些东西”,依照康策特的说法,指的是结构与项目整体、与住区和景观之间的关系[7]。就工作习惯而言,他总是很快地进入到手工模型的制作中,先充分认识用于建造的整体环境,并与卒姆托进行大量讨论来确定一种基于建筑师视角的空间策略,而对于结构本身则只有粗略的计算,并不像其他结构设计师一样在前期就进入计算模型中。显而易见,这种空间先行、结构后行的工作流程,决定了康策特在Flem远足步道中优先考虑小桥与自然环境之间的关系,其后才是如何通过技术手段实现设想。

再从康策特的教育和工作经验中,回到20世纪的设计思想史——克制是一种与伦理价值密切相关的品质。在20世纪初,克制是清教徒的伦理外显,与勤奋和效率有密切关联。克制也让建筑设计一度走入极端的状态,路斯那句著名的、在一定程度上被过度解读的“装饰即罪恶”就体现了当时的某种极端化思潮。然而,现代主义的形式语言在20世纪下半叶遭到剧烈批判,因为那些看起来克制的外观具有抹杀场所精神的危险。在此背景下,康策特的克制是一种超越现代主义和后现代主义之间对立关系的观念:一方面,他以新的自然观来实施克制性设计;另一方面,又用现象学来调和这种克制——这个现象学术语便可以从具身性(embodiment)的角度切入。

3 关键词二:具身

3.1 从具身经验出发的2处设计调整

在开始设计之前,康策特和一位当地居民一起进行过若干次实地踏勘,步道整体的选线以及7座小桥的具体位置,都是在这个阶段逐步确定的[4]129。随着踏勘过程的深入,康策特调整了石拱桥和倒梯形窄身桥的设计策略。远距离想象和预判与具身经验之间的差异,恰恰体现了康策特是如何基于具体的自然环境和身体感知迭代设计策略的。迭代的过程,也是逐渐接近他心目中设想的、希望每一位步行者亲身体验的自然之美的过程。

3.1.1 石拱桥上的风景

位于Foppa瀑布前的石拱桥是7座小桥中唯一使用天然石材的。康策特在介绍这座桥的小文——《瀑布桥:水雾笼罩》(Waterfall bridge“Mist-shrouded bridge”)开篇配有一张插图(图6)——这是一幅18世纪的法国铜版画④,描绘了阿尔卑斯地区绍勒嫩山谷(Schöllenenschlucht Valley)瀑布,以及横跨于瀑布前著名的连通着圣哥达山道(Gotthard Pass)的“魔鬼桥”。

图6 《魔鬼桥》[4]137Fig.6 Copperplate etching "Devil's Bridge"

在最初的设计中,康策特所描绘的石拱桥结构以及桥体与瀑布之间的关系几乎与铜版画一模一样。然而在数次场地踏勘之后,他发觉最初的设计中桥与瀑布的距离过于接近了,这会带来2个问题[4]137:一是施工难度大大增加,二是即便在中等水量的时节,人们走在桥上也会遭到大量的水雾喷溅,这不仅影响了行走体验,也会让小桥的形象淹没在水雾之中。

于是,康策特决定适当拉开桥体与瀑布的距离,而这种物理位置的变化反过来丰富了瀑布、小桥和步行者之间的关系。在调整后的设计中,当人们从下游远望时,瀑布飞流直下,前方的小桥微微拱起,浅弧线以一种抵抗重力的姿态优雅地横跨两岸,瀑布和小桥共同构成的画面仿佛是《魔鬼桥》的缩影;在走近小桥的过程中,由于桥身与瀑布保持了一定距离,不会完全被水汽吞没,小桥自身的形象也成为独立于瀑布背景之外的观赏对象;当人们行至桥上时,又扮演了观众与演员的双重角色——他们既是这一幕戏剧的观众,也以身临其中的方式参与了演出,成为此时在更远处眺望石拱桥的观众眼中的“风景”(图7)。远、中、近的三重经验共同构建了这个区域的自然形象。

图7 石拱桥Wasserfallbrücke(Gaudenz Danuser摄)Fig.7 The stone arch bridge "Wasserfallbrücke"

3.1.2 倒梯形窄身桥

从远处看倒梯形窄身桥时,会觉得像是一个趴伏在地面和水面上的实体(图8-1)。整座桥由顺河道两岸地势向下的台阶和横跨水面的桥体共同构成,两侧的栏杆排布得非常细密。

图8-1 倒梯形窄身桥Brücke Pilzfelsen(Dagmar Surink摄)Fig.8-1 The inverted trapezoidal slender bridge "Pilzfelsen"

起初的设计中栏杆只出现在横跨水面的区域(图8-2),而建成的桥体延长了栏杆的覆盖范围,连同两侧狭长的台阶一同被包裹成为一个整体空间。这个更改是出于什么考虑呢?康策特解释说,一是安全性——在实地勘测过程中,他意识到引导踏步相当陡峭,因此设置栏杆;二是体验性——他认为在许多情况下,仅出于满足功能的考量,桥体的扶手是相当短的,但是延长的扶手更有助于桥体与环境的融合⑤,深入河道两侧绿地中的扶手就像邀请人们步入小桥的双臂,将客人揽入怀中。

图8-2 倒梯形窄身桥设计手稿,栏杆只出现在横跨水面的区域[4]133Fig.8-2 In the original design of the inverted trapezoidal slender bridge "Pilzfelsen",handrails were only present on the portion spanning the water

当人们走近时,会发现桥身其实非常窄——康策特一反常规将扶手置于桥面上的做法,让L形的扁钢立柱通过一条钢带与桥板的侧面相接,因此,桥板和竖直立柱间就留出了一段不能走上去的“空白”。这种方式把桥面宽度压到了50cm[4]133,走在桥上的人就像被“扔”到了弗利姆斯河上,不得不在悬空的独木桥上心惊胆战地欣赏脚下湍急的山涧。钢片扶手极薄的厚度还实现了最大程度的视野通透,与远观时密集的体量感形成巨大反差,来自未被驯化的自然的危险性和压迫感从栏杆的空隙中蔓延而来(图8-3)。

图8-3 从窄身桥向下俯瞰(Oliver Schuh摄)Fig.8-3 Looking down from the inverted trapezoidal slender bridge "Pilzfelsen"

3.2 具身经验的意义

在石拱桥和倒梯形窄身桥的现象学观察中,我们得以了解只有通过身体在场才能获得的空间经验。梅洛-庞蒂(Merleau-Ponty)的哲学观把人的身体作为世界体验的中心,认为处于世界中的身体使得可见的景象富有生命力,将生活吸入体内并保持沉于内心的感受,从而形成系统[8]。这种现实世界中的具身经验是我们应当捍卫的,因为我们生存的世界由肉身、现象和真实的事物构成,我们用整个身体来观看、触摸、聆听和度量[9],唯有通过肉身对事物进行感知,外部世界才能被认识和内化,从而形成文化性的理解——具身经验是将世界纳入自我的通道。

之于设计师,不论是结构设计师、建筑师还是风景园林师,其所建造的事物本身就体现着对世界的理解。他们将这种理解转化为一座桥、一栋房子或者一座花园,成为将大众引入设计者所观察的世界一隅的通道——桥、房子和花园成为媒介,邀请人们在日常生活中以身体参与的方式走进设计者的话语之中。同时,这种观念的传递绝非单一和单向的,它允许人们在经验过程中形成基于自身的理解,各式各样的理解又反过来构建了更具多样性的世界。

4 关键词三:认同

在本文的最后一部分,我们把目光移到阿尔卑斯山区域。自古以来,各种群体或民族都把他们所处的自然环境作为灵感和集体认同的来源[10]。作为多民族、多语言国家,瑞士并不完美符合狭义上民族国家的标准,却是一个不同民族和平共处的防御共同体。虽然阿尔卑斯山地区仅有全国人口总数的11%,但由于瑞士60%左右的国土面积被这片山脉覆盖,绵延的山脉在建构当地人身份认同的过程中起到了至关重要的作用。我们探讨的案例也并不只是一条步道及串联的7座小桥,而是指向了更大范畴中对自我、群体与自然之间关系的认识和建构。

4.1 农耕、游牧与壮游:基于阿尔卑斯山的身份认同建构史

早在青铜器时代(约公元前2200—前700年),阿尔卑斯山民就通过农牧业生产进行着土地改造[11],主要活动范围集中于山谷森林的边缘地带,多在一些较为平坦的区域局部。古老的山民以耕作为主要方式,建立了身体与山脚下土地的基本联系。

中世纪,随着区域人口的不断增加,山谷地区的畜牧业开始专门化,并逐渐替代农耕成为主要生产方式——每天与牛羊一同游走于高山之间,成为人们获得生活所需物资的主要途径。

17世纪下半叶,壮游(Grand Tour)成为欧洲上层社会青年男子的旅行传统。起初壮游的目的地是意大利,瑞士只是途中的必经之路。然而一些旅行者在途经阿尔卑斯山时被它的巍峨壮美所震撼,瑞士也就渐渐成了壮游的目的地之一。英国文学家约瑟夫·艾迪生(Joseph Addison)曾在游历阿尔卑斯山之后写道,它“让人们充满了一种令人愉快的恐惧”。这段描述恰恰体现了阿尔卑斯山成为新目的地的原因——它满足了人们对“崇高”(sublime)的审美渴望——一种面对自然界的恢宏、惊奇、甚至可怖的景象时产生的庄重与敬畏的心理感受,《云海上的旅人》(Wanderer above the Sea of Fog)可以算是这种浪漫主义美学的集中体现。

总体而言,此时人们建立身体与阿尔卑斯山之间关联的动因已然从生理的(满足基本生存所需)发展到心理的(满足对“崇高”的审美)。其后,随着蒸汽动力交通的普及,壮游拓展至新兴中产阶级和贵族女性群体中,登山运动(mountaineering)⑥在19世纪中期达到黄金时代。

时至今日,山间徒步还带有回归和净化自身[12]的意思。奥利弗·季默(Oliver Zimmer)认为,在社会文化加速变化的大背景下,厌倦了所谓现代文明喧嚣的人们将目光转向阿尔卑斯山,因为这里是以简朴、恒心和自由为名的山民栖息地。莱昂哈特·拉加茨(Leonhard Ragaz)在1917年出版的颇具影响力的小册子《新瑞士》(the New Switzerland)中也这样写道:“山脉以其力量和威严、宁静和纯洁属于我们……山脉和农民都代表着纯净。”

4.2 Flem远足步道与认同建构

从农耕,到游牧,再到壮游、回归和净化,阿尔卑斯山民及更大范围的居住者们在历史进程的不同阶段以不同方式建立着自身与雪山的关联。这种基于身体劳作与行走的、关于阿尔卑斯山的集体记忆,正如社会学家卡内蒂(Elias Canetti)所认为的,逐渐融入民族认同,最终成为国家形象的重要组成部分[13]。这个过程也被德国的森林、英国的大海印证着,山、林、海,都在一种“自然的民族化”(nationalization of nature)[5]过程中充当着联系景观与民族性的有力纽带。

如今,远足步道(trail)已然是政府基础设施建设的一项重要议题,本文关注的Trutg dil Flem在瑞士全境的徒步路线系统中编号为764,足以证明步道网之庞大。这个绵延于阿尔卑斯山脉的行走的网络,一方面体现了当地山民自古至今对于建立自身与雪山之间关联的兴趣;另一方面,人们又在日常的远足活动中,进一步被反向建构着基于阿尔卑斯山的民族自然观。

7座小桥的区域更像是徒步旅程中一个装满与自然之间的奇遇经历的盒子,它在短时间内提供了体验山地、丛林、溪流和瀑布的关于视觉、听觉、触觉和嗅觉的多重体验,把身体的经历浓缩在一段时空之中,建构了一种剧场性的经验[14]。康策特通过这7座小桥的整体编排,让步行者以一种身心沉浸的方式完成自我和自然之间的仪式。

5 结语

Flem远足步道的3个关键词反映了风景园林设计的生命流程。克制,既是观念,也是方法——它源于设计者的综合判断,这里的“综合”包括了设计者自身的成长与教育经历、经验与技术手段、现场的实际情况等,种种因素在设计者脑中碰撞、博弈,最后呈现为恰当的、克制的介入策略;具身,同时是动因和结果——在设计过程中,需要以具身经验作为思考的目标和准绳,同时,具身也是设计所呈现的空间带给人的体验;认同,意味着设计在更长远的时间中、伴随着人们在日常生活中的使用而沉积的文化影响,对于一些设计者和使用者来说,或许这个过程是无意识的,但这种长远的影响往往发挥着重要作用。

实际上,不论对于Flem远足步道还是其他风景园林项目来说,一位设计师大抵都需要经历这3个阶段。而如何以具有创造性的姿态介入到自然之中,Flem远足步道给出了一种参照。

注释:

① 为了将7座小桥以更直观的形象呈现给读者,笔者对它们进行了形象化的翻译处理,并没有与德文的桥体名称形成对照的直译关系。

② 康策特邮件原文:“The artificial stones in Oberste Brücke were a little bit influenced by sites like the park Buttes Chaumont in Paris.But later on I thought that in Flims we do not need to construct an artificial nature.So I changed to a more geometrical form (the ellipse).This can also be read as an free allusion to the adjacent‘Gletschermühlen’ (carvings in the rocks by stones rotating in water vortices under the glaciers) which show an astonishing geometric precision.By contrast,the handrail is straight,as you move more or less straight.”

③ 拱结构中,拱高相对于跨度的比例(即矢跨比)越大,侧推力就相对越小。所以理论上随着跨度的增加,相应地提高拱顶高度是更稳妥的做法。但如果提高拱顶、增加弧度,则会影响拱与周边环境的关系。

④ 由法国画家夏特莱(Claude Louis Châtelet)作画、雕刻师马斯奇勒(Louis Joseph Masquelier)雕刻,最初发表于《瑞士风景与科学图集》(The Scenery and Science of Switzerland illustrated),1780—1786年。

⑤ 康策特邮件原文:“I think in many cases bridge railings are too short,long railings integrate a bridge better into their surroundings.”

⑥ 也称阿尔卑斯登山运动(Alpinism)。