美国国防部生物监测体系研究*

王 萍

(国防科技大学国际关系学院 南京 210039)

0 引 言

自21世纪以来,一再出现的传染病全球蔓延日益让人类认识到自己还远未进入战胜微生物的时代,而2019年底以来出现的新冠肺炎疫情,以及随之而来各国民众的健康,甚至经济和社会秩序都遭受到的沉重打击,更是让各国领导人痛切地感受到,传染性疾病的预防与应对必须被置于重中之重的地位。生物安全已不再仅仅是民众健康的保证,而是上升到国家安全的高度,关乎一国政治、经济、社会的根本稳定与发展。于是,如何实现提前预判,将威胁扼杀于萌芽状态,成为生物安全工作者潜心研究的焦点。与世界上大多数军队不同的是,常常需要执行海外任务的美军,其驻扎地不仅高度分散,且经常存在公共卫生基础设施不足的问题,再加上已经开始有所抬头的新兴传染疾病的威胁,这些都使美国国防部高层早在20世纪90年代就已意识到,对美军可能面临的生物威胁的预判不仅至关重要,且有赖于多方合作与联动机制的建立。国防部生物监测体系的建设也就此起步。2013年,国防部参考2012年美国政府出台的《生物监测战略》,首次在国防部内部统一了生物监测概念的定义,即搜集、融合、解释与发布影响到人类、动物或植物健康的所有威胁或疾病的基本信息,以便实现早期探测与预警,促进对某个事件中健康层面的整体态势感知,并助力于各层级的明智决策[1]。时至今日,美国国防部生物监测体系已初具规模且日臻完善。研究这一体系的目标定位、组织构成、运行机制,尤其是其在体系融合方面所做出的努力,对于加强我国和我军对相关生物威胁的预判与防范显然是不无裨益的。

1 美国国防部生物监测体系建设背景

1.1 发展历程回顾

尽管美国国防部自冷战以来一直在从事有关军队健康方面的监测工作,然而直到20世纪90年代之前,国防部始终不具备联合监测的能力,甚至对此必要性也缺乏认知。老布什政府执政期间发动的海湾战争改变了这一点。一方面,战争结束后,当国防部试图了解战争期间的军队医疗信息时,却发现无法获取参战人员就诊情况的记录,甚至有些医疗活动根本没有留存记录,导致相关医学资料的汇总存在困难,更谈不上全面、一致和精确。鉴于此,对执行军事任务部队的医学监测成为国防部重点关注的对象。另一方面,随着冷战的结束,美国的国家安全政策、构成与优先关注对象都发生了根本性的改变。在军事力量得到削减的同时,美国的海外行动却变得更加频繁,且部署的地域更加分散。这就意味着美军官兵有可能在公共卫生基础设施严重不足的地区展开行动,且他们的任务范畴通常包括维和、反恐、人道主义救援、禁毒等,而不是常规意义上的战争行动,因此面临的环境更加复杂。鉴此,冷战后美国调整了其军事医疗支持战略,将首要关注对象确定为:最大程度地确保外派部队的健康状况、体能水平和医疗准备,同时确保他们在执行任务期间感染疾病和受伤的风险最小化。

在如此背景下,美国国防部内部形成一种共识,即这一战略的成功实施取决于全面医学监测的实现。1986年,美国陆军建立了首个支持艾滋病筛查、临床医疗与流行病学研究项目的数据中心。1993年,陆军HIV-1数据系统被改建为陆军医学监测系统,研究范围得到扩大,将所有与公共卫生或军事行动相关的疾病与伤害都纳入其中。1997年,陆军医学监测系统又再次升级为国防医学监测系统(Defense Medical Surveillance System (DMSS)),负责记录所有军人职业生涯期间与健康相关的事件,形成一套纵向关系数据库;陆军医学监测行动处(the Army Medical Surveillance Activity (AMSA))负责该系统的运行[2], 履行美军外派部队健康监测中心之职[3]。之后,国防部又发布多项指令,要求对军队人员参加重大行动前后的健康状况加以记录,相关信息就存于国防医学监测系统中。而该系统之下的子数据库——国防医学传染病学数据库——则为远程用户的数据分析提供支持;获准进入该数据库的用户可获取过去十年内现役军人门诊、住院,以及其他值得报告事项的数据。与国防部健康监测相关的另一个重要数据来源为国防部血清库(DoD Serum Repository)。该血清库保存了1980年代末以来所有曾经服现役军人的血清样本。这些样本存放在零下25摄氏度的环境中,同国防医学监测系统中的个人数据相关联,并对它们展开和军队与军事行动相关的流行病学研究。这些研究结果对于精确估算军队中传染病的流行率和发病率极为有用[3]。截至2021年,该血清库的样本数量已高达来自1160万人的7200万份血清样本,是目前世界上存储量最大的血清库[4]。

对于应用系统和基础平台,其区别主要在于设计应用系统过程中,设计人员过于注重结构设计的构件类型和结构设计的结构布置等情况,通过构件库的支持,应用系统可以在构件库中选取所需的构件,然后结合用户设置的各种参数,对构件进行尺寸修改,最后结合设定的结构布置参数,自动生成所需的结构。

促进国防部着手展开生物监测体系构建的另一个原因在于,从1980年代起,人们已经认识到新兴的和再发的传染病对全球民众健康所构成的威胁;美国医学研究所、疾控中心、世卫组织和国家科学技术委员会等也随之推出了一系列相关的报告与计划。1996年,美国总统行政办公室发布了《国家科技委第7号总统决策令》,宣称美国和全球在传染病监测、预防和应对方面的能力不足以保护美国公民免受新兴传染病之害,要求推出更有效的全国性政策以提升相关能力。决策令要求多个联邦机构同时采取行动,对于国防部的要求包括:扩大其在新兴传染病威胁的全球监测、人员培训、研究和应对方面所发挥的作用。国防部需要在减少全球疾病方面更有作为,包括集中领导下的统一协调,完善疾病预防计划,强化流行病学研究能力,利用其在医疗机构和海外实验室方面的优势扩大对国家生物安全防御的参与等[5]。 为了完成上述任务,国防部1996年建立了全球新兴传染病监测与反应系统(Global Emerging Infections Surveillance and Response System(GEIS))。在行政管理上,该系统相关人员自成一个独立机构,同陆军医学监测行动处各自成为陆军医疗部下设的一个行动处,隶属于国防部[6]。 1997年,国防部《联合医学监测》行政令中首次提出了“联合医学监测”的概念,指定由负责人事与战备的副国防部长之下的卫生事务助理部长负责对联合医学监测进行统管;陆军参谋长担任国防部执行专员,负责外派部队的医学监测和血清库的维护。国防部医学监测的联动机制从而得到进一步加强[7]。

经过了这一系列的前期酝酿,美国国防部2008年成立了军队健康监测中心(the Armed Forces Health Surveillance Center (AFHSC)),通过汇集相关、及时、可操作且全面的健康监测信息,实现推进、维护和加强美国军队以及和军队相关人群的健康状况的目标。国防部期望将该中心打造成国防部流行病学资源的集中源头。为此,中心汇集了前文提到的陆军医学监测行动处、国防部全球新兴传染病监测与反应系统,以及全球健康监测行动处等多个渠道的资源。

最后是总结提高环节,此环节对该任务所学知识点进行系统回顾,并总结重点、难点。同时发布相应的拓展提升任务,可供基础较好有余力的学生选做。

1.2 多重政策指导

上述文件的出台对美国国防部生物监测体系的建立与运行有着重要意义。首先,明确了体系的任务目标。根据相关政策,美国国防部生物监测体系的终极目标被定位为,确保美军处于健康状态且有着充分的医疗准备,尽可能地减少其所面临的威胁。这一终极目标下设三大战略目标,即保护军队的健康,维护全球卫生安全,实现对生物武器的防御。其次,有关生物监测的一系列概念的定义得到了明确和统一,例如“生物监测”“健康监测”“医学监测”“医学情报”等,便于在各方合作中建立基本的共识前提。再次,确定了国防部生物监测工作的重点关注对象,并在此基础上明确了相关责任单位与个人,及其相互间的分工与协作。此外,更重要的是,随着外部形势的不断变化,政策文件的定期更新也意味着国防部能在不断总结前期经验教训的基础上,进一步确保该体系能最大程度地满足美国生物防御战略的需要。也正是出于这一原因,2019新冠肺炎疫情的惨痛教训催生了即将出炉的国防部首份《生物防御态势评估报告》[11]。

在国防部内部,作为对上述政策文件的回应,自1997年国防部提出联合监测以来,先后也发布了多份指导性文件,包括1997年的《联合医学监测》和2012年的《全面健康监测》行政令等。在这些政策文件中,有两份文件意义最为突出。一是上文提到的2013《实施国家生物监测战略临时指南》。该指南积极响应美国政府推出的国家生物监测战略,着手推动国防部内部生物监测资源的统合,包括明确战略目标、制定指导政策、分析现有差距、加强全面监测能力,以及强化多方联动等,且对相应的责任单位也有所明确,为后续体系的建设与完善做好了必要的铺垫[8]。另一份为2020年国防部推出的第6420.02号行政令《国防生物监测》。为了进一步完善国防部生物监测体系运行机制,国防部将所有参与生物监测的部门与行动都统合在一个大的“国防部生物监测计划”之下,明确了领导机构,即负责人事和战备事务的国防部副部长办公室,从而确保集中领导与统筹;同时还建立了高级顾问小组,旨在促进体系内部的协调,并定期对计划的实施情况进行指导与评估[10]。这份行政令的实施将能在三个层面强化国防部生物监测体系效能的发挥。首先是在国防部内部,制定政策、明确责任,通过融合度更高、更加可靠、高效和有效的生物监测行动确保军队的健康与战备;其次,在国家层面,确保国防部能按照《国家生物监测战略》和《国家生物防御战略》中的相关要求,为生物危害事件提供及时的预防、探测、评估、应对与恢复支持;再次,在全球层面,提供及时而可用的信息,以支持全球大流行性流感和传染病以及其他公共卫生紧急事件的应对。

1996年以来,美国政府一系列政策文件的出台对美国国防部生物监测体系的形成产生了指导性作用。首先是前文提到的1996年美国总统行政办公室发布的《国家科技委第7号总统决策令》。该决策令对国防部提出了明确的生物监测要求,使其成为美国政府应对新兴传染病全球战略的一个重要组成部分。之后2006年美国政府推出的《国家安全战略》则首次将大规模流行病对民众健康造成的威胁同国家安全联系起来;2010年版《国家安全战略》更是进一步扩大了可能威胁到国家安全的健康体系与公共卫生问题所涵盖的范围。此外,2007的国土安全总统行政令《公共卫生与医学准备》首次提到了国内和全球监测对国家安全的重要性;2009年出台的《反生物威胁国家战略》则明确提出要强化“全球卫生安全”,包括帮助伙伴国家建立探测、识别和报告疫情以确保态势感知的技术能力,在各个层面有效通报信息的能力,以及一系列减少生物威胁扩散的能力等[9]。 2009年的国家卫生安全战略还将跨境与全球合作,以及态势感知都归入其十大战略目标之列。在上述政策文件的基础上,美国政府2012年出台的《国家生物监测战略》更是将生物监测作为集中关注对象,明确了生物监测的重要意义以及多方融合的必要性。而2018和2022年新旧两版《国家生物防御战略》的推出,尤其是2022年的新版战略,则进一步凸显了国防部在国家生物防御战略中的地位,为国防部生物监测体系的内外融合明确了方向。

2 美国国防部生物监测体系的要素构成

2.1 职能部门与分工

为了推动系统融合的实现,国防部2012年特意在军队健康监测中心之下设立了生物监测融合处。一方面,该处负责国防部内部生物监测的全面融合,协同包括作战司令部、参谋长联席会议、国家医学情报中心、生化防御联合计划行政办公室(JPEO-CBD)以及负责核生化武器防御的助理国防部长办公室等,针对可能出现的军事威胁提供尽可能实时的生物监测。例如,通过探测、确认、分析有可能对军事行动带来重要影响的公共卫生事件,提供对策建议,以支持战场行动准备;协同国防部负责大规模杀伤性武器的协调机构、各战区司令部、参谋长联席会议及J8委员会、国防威胁减少局等,强化针对大规模杀伤性武器的态势感知能力;通过推动更多的政府间合作实现威胁的预警与回应;借助ESSENCE系统、建模与预测性监测系统等实现创新与评估等。另一方面,生物监测融合处还同国土安全部及其下设的国家生物监测融合中心、疾控中心、国务院等密切合作,成为发布可靠资源与分析结果(如来源于国家医学情报中心、疾控中心、世卫组织的信息)的一站式服务机构。该处下设三个分支,即预警与反应、创新与评估,以及地理信息系统。生物监测融合处除了每周定期更新军队健康监测周报之外,还负责发布军队行政摘要、现场报告和监测摘要报告等。

上文提到的各种技术支持也在系统内部的融合中发挥着重要作用。例如,国防健康管理局借助GEIS系统,支持了国防部内部和外部共30多个合作伙伴,并建成一个覆盖了将近80个国家的庞大监测体系,遍及非洲司令部、中央司令部、欧洲司令部、太平洋司令部和南方司令部等,将几乎所美国国防人员包含在内[12]。与此同时,军队健康监测中心又利用其开发的DMSS系统,将军队人员的相关数据加以汇总与融合。相关监测数据可分为两大板块,一部分是独立获得的有关军队及其附属人员的生物监测数据,另一部分则是借助GEIS系统,在伙伴国家的配合下获得的境外生物监测数据。在这些数据中,有关军队人员的数据包括:人员身份数据(现役或预备役等)、部队部署情况、各军种值得报告的医疗事件、ESSENCE数据、国防部急性呼吸道传染病监测数据、军队出入境站点数据、各军种外派部队健康评估数据、住院患者病例数据、门诊患者病例数据、微生物学、化学、病理学实验室结果数据、药房取药数据、疫苗接种数据、HIV血清学数据、国防部血清数据库数据等[4];有关境外美国公民的使领馆呼吸道疾病监测数据;全球范围内来源于GEIS系统的呼吸系统疾病、胃肠道疾病、发热性疾病和病媒传染性疾病、抗生素耐药性引起的疾病;国家医学情报中心提供的数据等。相关数据会在《医学月报》中定期发布,回应某些临时需求、研究与分析的需要,并被用于制作常规报告与摘要等。此外,部分数据还会被存放在国防医疗流行病学数据库中供远程使用者调用[12]。值得一提的是,国防健康管理局主导的体系融合不止是在数据汇集方面,还包括共同标准的制定。它需要协同国防部下属各军事部门与战区司令部,共同开发一套通行的生物监测信息最低报告标准,且在此过程中需要特别注意保密标准的制定,以确保非保密信息得到尽可能的传递。

在互联网金融背景下,传统的信用评估模型已经无法有效且准确地评估个人信用风险。本文构建较为全面的指标体系,分别应用SVM和Logistic回归信用评估模型,实证结果表明两个模型对企业的个人信用评估都有较高的应用价值,但SVM模型在预测准确性、客户区分能力和模型泛化能力三个方面均比Logistic模型略胜一筹。

美国国防部2020年出台的生物监测行政令明确了生物监测体系的领导机制,由负责人事与战备的副国防部长办公室承担起体系运行的领导职责,负责体系的统一指挥。除此之外,再成立一个高级顾问小组,为“国防部生物监测计划”开发出一套核心框架,以指导体系的协同,并定期对计划的进展加以评估。顾问小组由负责人事与战备的副国防部长与负责采购与维护的副国防部长共同担任组长,会同国防部其他部门领导一起确定小组成员。顾问小组将对体系的政策、程序、实施计划、组织与结构改革等实施指导,并制定相关议程,以确保体系能够精简、高效且有效地对作战人员形成支持。

美国国防部职能范围遍布海内外,涉及多重目标;其生物监测体系的服务对象也与此相适应。驻守于美国北美大陆地区的军人及军人家庭,以及执行海外任务的国防人员,包括文职和承包商,是该体系的首要监测保护对象。除此之外,国防部生物监测体系还支持在利益相关的国家和地区与外国政府的联合监测行动,以便提升这些国家的态势感知和报告能力。该体系所监测的威胁涵盖了自然出现和人为制造的各种生物威胁,以保护军队不受潜在的生物武器威胁,同时还能在更大范围内提升全球卫生安全能力。因此,除了国防部自身之外,美国政府、合作国家的决策者,以及其他参与生物威胁应对的相关部门,都能受惠于该体系所产生的信息。

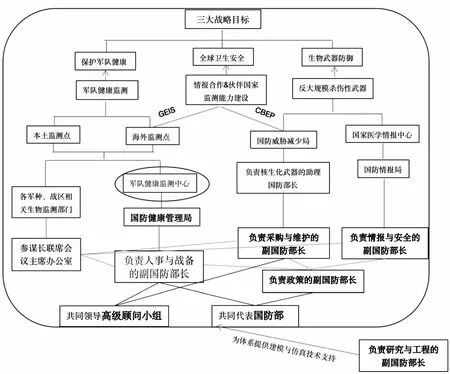

就国防部生物监测体系的三大战略目标而言,保护军队健康为首要目标,之后依次为生物武器防御和全球卫生安全。如图1所示,军队健康监测中心和各军种/战区相关生物监测部门共同承担了军队健康监测的任务,以确保保护军队健康目标的实现;负责核生化武器的助理国防部长及其下属的国防威胁减少局,以及国家医学情报中心,共同负责生物武器防御这一战略目标,主要内容包括搜集医学情报和强化生物安全与安保能力等,防止生物武器的出现甚至扩散;全球卫生安全目标则在由军队健康监测中心主导的全球新兴传染病监测与反应系统(GEIS)和国防威胁减少局主导的生物参与合作计划(CBEP)的共同支持下得以实现,其具体内容包括情报合作和支持伙伴国家强化监测能力。国防健康管理局在整个体系中发挥着最为关键的核心作用。在它的领导下,军队健康监测中心成为整个体系的信息枢纽,负责联通国防部内外信息的搜集与发布,分析数据的生成与共享等。此外,国防健康管理局还负责相关标准的制定,监测能力培训等;该局的领导机关,即负责人事与战备的副国防部长作为体系的领导者,与负责政策的副国防部长一起在同国防部之外的机构协调生物监测事宜时共同代表国防部,同时它还与负责采购与维护的副国防部长共同领导前文提到的生物监测高级顾问小组。而负责研究与工程的副国防部长则承担起了为体系提供建模与仿真的技术支持的任务。

基于云层分布规律与太阳光跟踪的光伏电站MPPT策略//陶仁峰,李凤婷,李永东,付林,辛超山//(5):25

互联网的发展为企业发展带来了有利的一面,但同时网络安全也引起了人们的关注。企业通过网络作为媒介进行财务管理,就存在了相当大的安全风险。如果财务管理的机制有漏洞,可能会导致企业受到严重的经济损失。因此要健全风险管理机制,及时的规避因互联网网络安全问题造成的损失。

图1 美国国防部生物监测体系构成图[10,12]

2.2 体系服务对象

在这一领导机制之下,国防部共有17个不同层级的部门参与到生物监测体系的任务当中。除负责人事与战备的副国防部长办公室外,副部长级别的办公室及还包括负责情报与安全、负责采购与维护、负责研究与工程、负责政策的副部长办公室等。此外,各军种、战区司令,参谋长联席会议主席,国防部各部门负责人,以及特种作战部队司令等,都加入其中,这意味着国防部生物监测体系已经在事实上实现了对国防部的全面覆盖。

2.3 技术支持

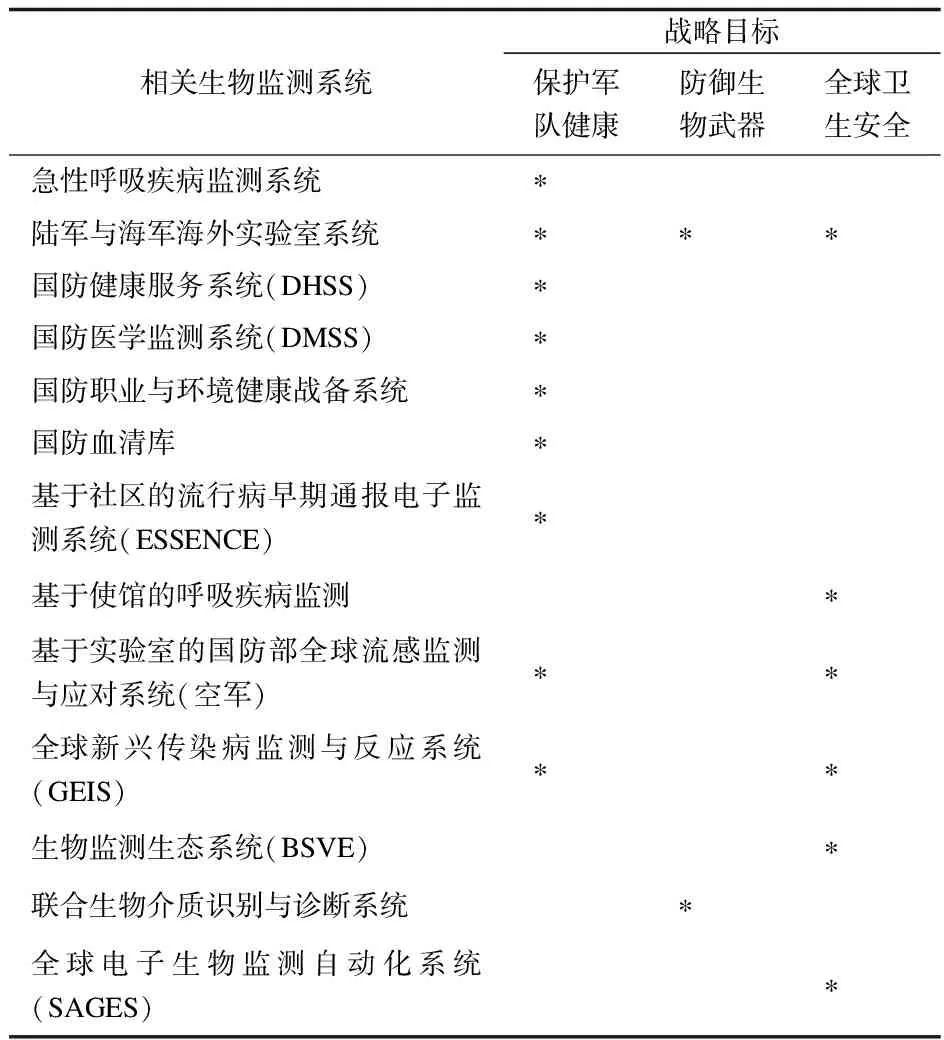

当然,除了服务的提供者和服务对象外,体系的成功运行在很大程度上还有赖于技术手段的支撑。支持美国国防部生物监测体系的各类实验室、技术系统等多达30多项,分别服务于前文提到的三大战略目标中的一项或几项,其中作用最为突出的包括全球新兴传染病监测与反应系统(GEIS)、国防医疗监测系统(DMSS)、国防部血清库、生物监测生态系统(Cloud-Based Biosurveillance Ecosystem(BSVE))、基于社区的流行病早期通报电子监测系统(ESSENCE)等。国防部血清库前文已有所介绍,而对于GEIS和DMSS下文将针对其融合功能做进一步讨论。以下,文章将对生物监测生态系统(BSVE)和基于社区的流行病早期通报电子监测系统(ESSENCE)做一简要介绍。

1.4.1 捕食线虫真菌的分离 采用诱饵平板法,每份土样取 2~3 g〔1〕,均匀成点状撒在直径为 90 mm CMA平板上,土样间留有一定的空隙,并保证样品距培养皿边缘空1 cm左右,这样可以使捕食线虫真菌长至空白处,便于观察且在单孢分离时,可减少污染。每个样品3个重复。在上述的CMA平板中各加入5 000条左右的线虫悬液来诱导捕食线虫真菌孢子的萌发,常温避光培养4~5周。

BSVE是由国防部下属的国防威胁减少局、生化防御联合计划行政办公室和国土安全部下属的国家生物监测融合中心共同开发完成的一套生物监测系统。该系统的数据来源有多重,包括国防部、其他政府机构、美国国家监测系统和国际监测系统的相关数据,以及各类开源数据,包括社交媒体信息、新闻机构与博客等的合成订阅信息,分类疾病数据和隐去了就诊者身份信息的诊断数据,历史上曾出现过的疫情暴发情况,动物传人疾病感染数据和非健康数据等。其国际数据来源包括世卫组织及其主导的多重健康与传染病疾病系统、联合国粮农组织、世界动物卫生组织等等。该系统中的分析工具利用合成后的数据流提供几乎是实时的建模、分析与可视化结果,并能够利用机器学习与自然语言加工算法程序识别疾病信号中的异常表征。该系统的重要特点之一是便于多方合作与共享,同时在需要的情况下又能根据某些特殊需要提供个性化数据库,将数据库的使用范围限制在特定的人群之内,以确保信息安全。目前,国防部利用这一系统支持生化武器防御平台的建立,以快速融合多重数据来源(包括静态的和动态的数据)、工具、算法以及服务[13]。ESSENCE系统则是一种基于网络的安全工具,用以帮助医护工作者监测与公共卫生相关的健康指标,以便对传染病的暴发、极端天气导致的严重后果,以及其他值得关注的事件进行探测与追踪。该系统最初由霍普金斯大学应用物理实验室投资开发,同时得到了马里兰州的支持,1999年起又启动了同沃尔特·里德陆军研究所(Walter Reed Army Institute for Research)的合作。之后,霍普金斯大学应用物理实验室又开发出多个军用和民用项目,对健康威胁进行及时的探测与追踪。该系统的特点包括空间和时间上的数据预警、自定义查询、为用户量身定做的预警通知、绘制疾病分布地图、抓取远程数据,以及事件通报等。这些特点使得该系统能够对得出的海量数据进行汇总,形成对相关人群健康状态完整而连贯的认知,并将结果传递给用户。不仅国防部,疾控中心、多个州和地方的健康管理部门也都在国内和全球范围内应用了这一系统[14]。

各参与方还共同发起设立产业国际竞争力合作联盟,为推动行业间信息交流、数据共享和企业合作搭建平台。上海社会科学院发布了《城市经济圈产业国际竞争力研究报告》,以上海、东京、纽约等国际主要城市经济圈为基础,就重点产业的产业分布、贸易特征、政策环境等进行梳理和分析,并强调支持多边贸易体制和经济全球化发展,优化全球价值链分工体系,共同探讨产业国际合作的路径和模式。

表1列出了在国防部生物监测体系中得到应用的主要技术支持及其所对应的战略目标,*号表示该系统被应用于对应的战略目标。

表1 美国国防部主要生物监测系统应用情况[12]

3 美国国防部生物监测体系的融合与多方联动

上文中国防部生物监测体系的构成图虽然展现了体系的构成与分工情况,但必须指出的是,系统运行的成功更为关键的要素在于各相关机构与部门间的有效合作与联动。例如,负责采购与维护的副国防部长在有关早期探测和预警的监测技术开发方面需要同负责健康事务的助理国防部长和国防情报局共同协作,以实现对军队健康威胁的全面态势感知;在信息汇总方面又需要同负责健康事务的助理国防部长和国防健康管理局实现有关环境、安全和健康状况的信息共享。此外,参谋长联席会议主席与负责人事与战备的副国防部长、负责采购与维护的副国防部长和负责情报与安全的副国防部长均存在密切合作关系;而负责政策的副国防部长也需要对这三位副国防部长给予有力的政策支持。因此,要想真正理解体系的运行机制,还必须对体系内外各相关机构的互动与融合有所了解。

当然,尽管保护军队健康是国防部生物监测的首要职责,但生物武器防御和维护全球卫生安全也都是国防部生物安全风险防御任务中的一部分。因此,除了军队健康监测中心和各军种下属的医学监测部门之外,国防部负责核生化武器的助理部长及其下属的生物威胁减少局,以及国防情报局下属的国家医学情报中心(NCMI)也都承担了部分的生物监测任务。2012年美国《国家生物监测战略》出台后,国防部随即在2013年发布《实施国家生物监测战略临时指南》,要求进一步统合国防部内部各种生物监测力量和资源,强化部门间合作机制,将战术、战役和战略层面生物监测行动的融合与协同,以及国防部内外生物监测信息的互通与共享作为其努力的核心目标[8]。自此,国防部生物监测体系初步成型,军队健康监测中心在其中发挥中枢的角色。

3.1 专门性的融合机构

经过二十多年的发展,美国国防部生物监测体系在要素构成与职责分工方面已经有了较为清晰的定位。

3.2 技术支持下的体系融合

回到村路上,没买到米的牛皮糖步子越走越慢。眼皮耷拉着,目光不离脚尖,寻着路走,好像丢了钱。看看走到自家的八斗丘旁,牛皮糖忽然中了邪,眼睛一亮,手舞足蹈起来。后来就跨过那条两尺高的田埂,跳到了八斗大田中,蹲了下来。五月的大田里空空荡荡,零星的苜蓿花瘦弱地开放着。这里那里的硬土上开着坼,像无数条蚂蝗巴在饱经沧桑的皮肤上。一条污渍斑斑的水沟,从猴头岭上的工业园下来,巨蟒一般越过八斗丘,拐进旁边一条水渠,扭向洞庭湖。牛皮糖从不抽烟,他蹲在那里没有事干,就只是专注地盯着那条沟,一动不动,把一种心事涂抹在迷蒙的田野上,很久。

3.3 体系内部门间的合作与联动

当然,在生物监测行动中,融合的实现还取决于部门间有机的合作与联动。针对这一点,负责健康事务的助理国防部长办公室和负责核生化武器防御的助理国防部长办公室于2012年签署了一份《理解备忘录》,以强化双方的合作,尤其是明确了国防健康管理局在生物监测中的主导地位。双方协商后的关键性成果包括:建立疾病预测工作组,对国防部疾病预测有关工作加以归类和评估,以帮助确定国防部内部多种疾病预测能力的有效性;国防威胁减少局主导的CBEP计划与军队健康监测中心主导的GEIS系统需要加强协作,在建议、规划、报告和吸引国际合作伙伴的参与方面实现渠道与资源的共享;持续共同推进国防部生物监测能力[15]。这也