何开鑫书法的创变

何应辉

何开鑫 别署“开心”,四川蓬溪人。中国书协草书专业委员会委员,中国书协国展评委,中国书协培训中心教授,国内多所专业高校特聘教授,中华诗词学会、中国楹联学会会员,四川省书协第六届副主席,四川省书协行草书专委会主任,四川省农工党诗书画院书法院院长。60余次入展中国书协、文化部等国家级重要展览和国际展览。获第七届全国书法篆刻展全国奖(最高奖)、中国书法兰亭奖创作奖、全国第三届楹联展银奖、第八届全国中青展三等奖、首届世界华人书画展金奖、四川省“巴蜀文艺奖”一等奖等。出版有多种个人书法专辑并有多篇文论在专业刊物发表。应邀在中央电视台书画频道做《一日一书》讲座及创作示范。

学——创——变,这大概应该是所有艺术家为艺的三个必经阶段。其间的转换,尤其是从创到变的转换,谈何容易。对于每一个创作的主体来说,恐怕都是此中甘苦自心知吧!书法家何开鑫的学、创、变到目前为止,已历三十余年,其中的甘苦当然是他自己心里最明白。然而据我之所知来谈他的创变,又必包含我的观照、理解、体悟,与各位同行道来,或有可资借鉴补益处。

汉魏碑刻是何开鑫深入传统的切入点,又是他独立创造的立足点。开鑫学书,初始受本县一位老先生影响,而从北魏入手。他自述说,从14岁学《新魏体》到此后喜爱汉魏六朝刻石书风,经过了近三十年的摩挲浸淫。其间,伴随着他的人生经历,对汉魏碑刻有一种倾情倾心的特殊感受。为何如此?缘由有三:

“一是在八十年代书法复兴的热潮中,晩清抑帖扬碑流绪所及,中原书风风靡一时,康有为 《广艺舟双楫》 关于‘魏碑十美的评述,使人有如沐春风的快感。”——碑学的影响,越民国而至世纪末的当代书法创作,应该说,这有着书法历史发展的内在原因,但更有着历史文化背景方面的依据。中国社会20世纪七八十年代以来发生了巨大的变革,从而造成社会——文化心理结构(尤其是中青年一代)的深刻变化,冲决教条主义的长期桎梏,解放思想,重在实践:打破长期封闭状态,对外开放,奋起直追,实现现代化,富民强国。这一切,必然迸发出强大的精神、物质力量。人们生存状态的这种变化,又势必反映在心理结构对时空形式的阳刚、外拓、自由的追求上。

二是“我在西北边陲军旅生活了十三年(1973年—1986年),漫漫無际的戈壁沙滩,数百里罕无人迹的空阔孤寂,贺兰山、西夏王陵及低回蜿蜒的黄河,使人有总想寻找一种笔墨语言来倾泻心中苦涩的块垒之情”——这段自述十分精彩。我去过宁夏、甘肃,体味过那“大漠狂沙迷望眼,长河落日动诗魂”的苍凉、壮阔、沉郁。但开鑫在那里生活了十三年,想想大西北会给他的内在精神以怎样深刻的历练吧!

还有第三个原因,就是何开鑫在故乡的生活。蓬溪地处川中北部的山区,是一个偏僻、贫穷的小县。天赐的地理环境,使那里的人们在日常生活中必须付出远比温养富饶之乡艰苦得多的劳动。坚韧、朴厚、苦涩,必是蓬溪人文风气的特质。而恰恰是在20世纪80年代的蓬溪,又“聚集了一批社会最底层的书法爱好者,在涌动的书法热潮中用最虔诚的心态,或者说用生命在拥抱书法。对于一个闭塞、穷困的小县,这批人志同道合地凝聚简直成了一种殉道的仪式:隔三岔五地聚会,通宵达旦地挥毫,尽管很穷,但购买纸、笔、书籍的慷慨,激情洋溢的讨论,在蓬溪形成了一道奇观。特别是1987年蓬溪青年书画社成立时提出‘冲出夔门、走向全国的口号,的确有令人志存高远的热血沸腾”——这就是包括了书法学习在内的何开鑫在故乡的生活。带着悲壮的热诚,饱含苦涩的力量,交织深沉的激越,都一并成为熔铸主题艺术精神的颜料。

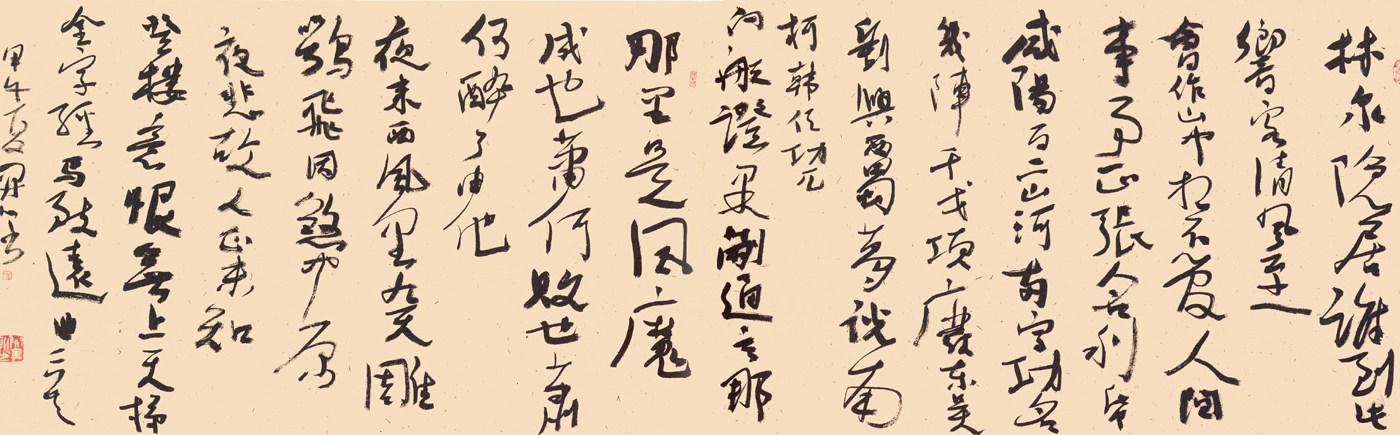

由此可见,汉魏碑刻之成为何开鑫深入传统的切入点和独立创造的立足点,是有着时代精神与个人内在需要的充分依据的。他通过刻苦学习,逐步形成凝浑拙朴,空间构成富有张力的基本风格,通过20世纪90年代前期一系列全国性展事,得到行内较为广泛的认同,并成为蓬溪青年书法群体的代表人物。

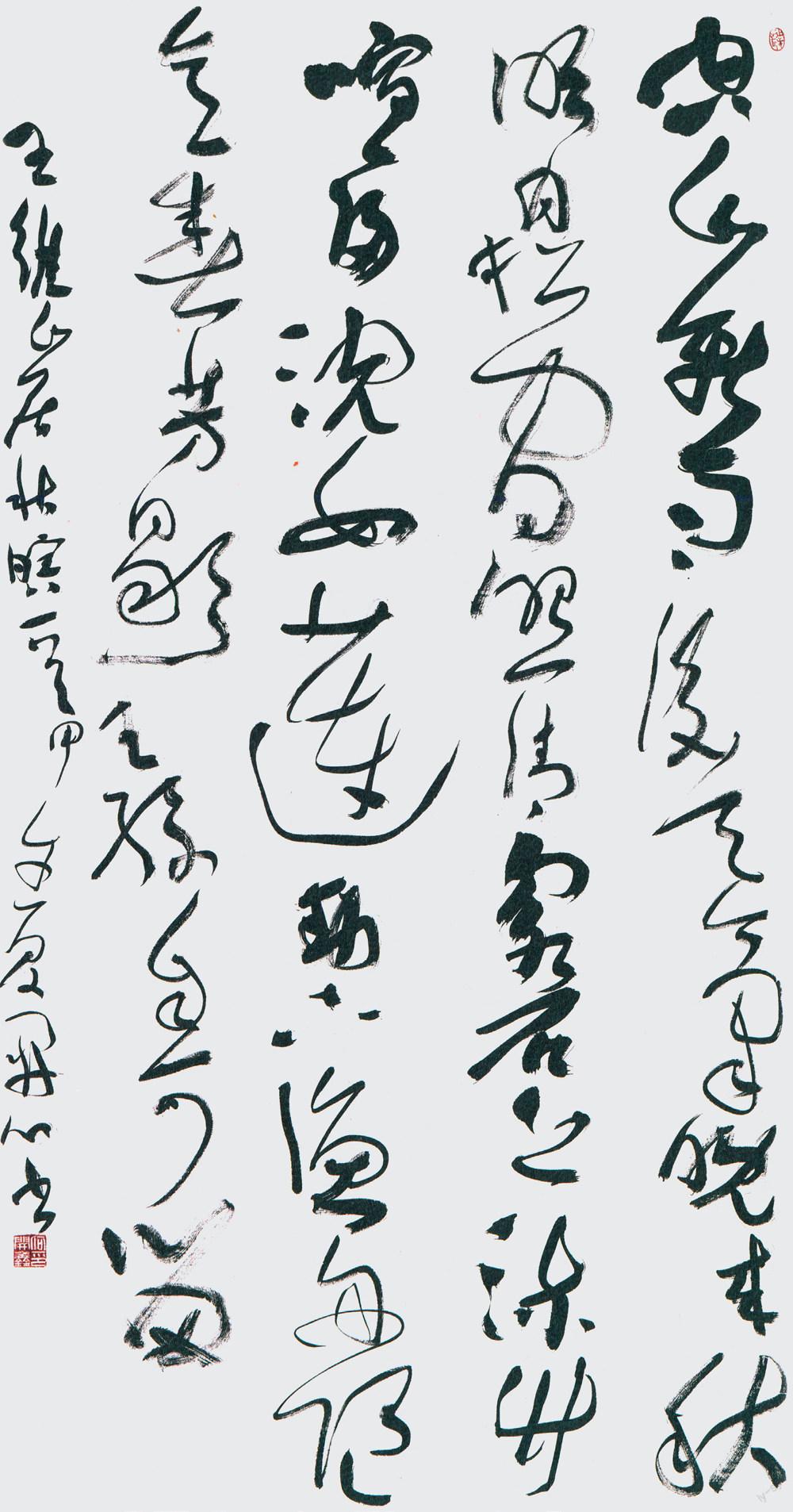

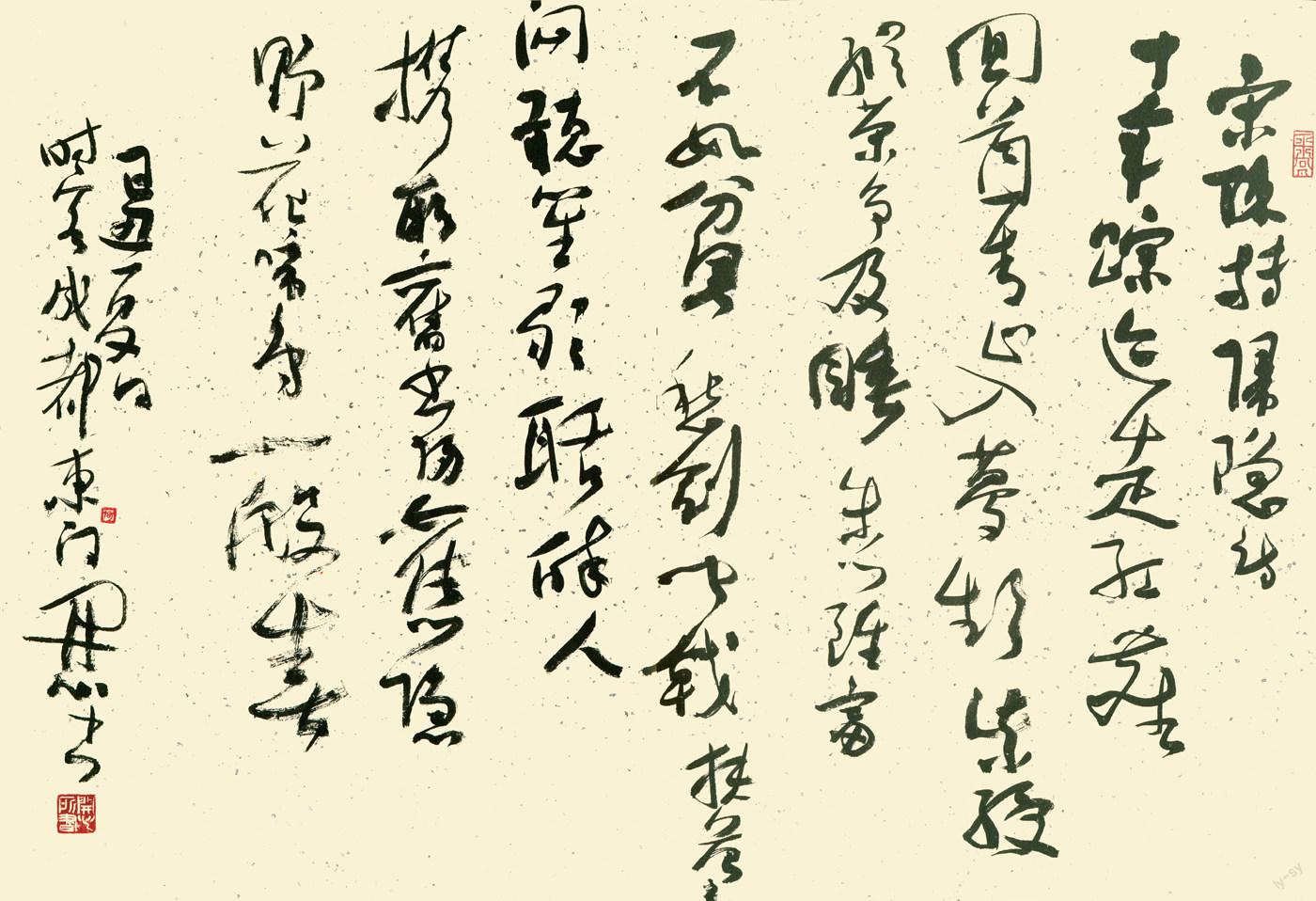

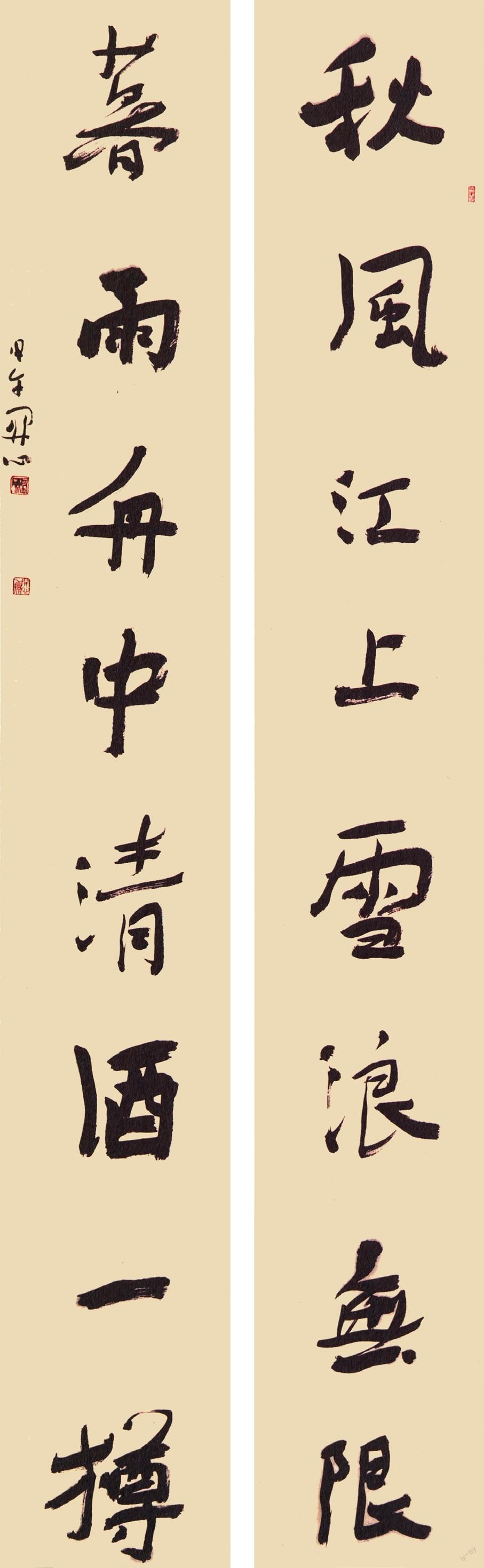

但更为自觉的探索与创变是在 1995 年以后。《中国书法》杂志专题报道蓬溪群体的书法创作并组织了学术座谈会。四川书协继而在蓬溪举行四川省书法创作研讨会,组织全川重点作者对蓬溪书法作品进行观摩与研讨,之后又在成都举行重庆、蓬溪两个青年群体的交流展及创作讨论会。专家与道友们从当代书法创作之得失,书法本体规律,继承与创新,形成与表现,书内与书外,巴蜀历史文化背景等多方面对以何开鑫为首的蓬溪书法进行了坦诚而深入的讨论。随着川内外中青年书画家日益频繁的交流切磋和自身阅历、学养的深化提高,何开鑫从更广阔的文化背景,更高层次的艺术人生境界以及事物哲理法则的深度,对自己既成的创作格局进行了审视,清醒地肯定了自己应该保持与发扬的东西,同时又分析了自己的不足,认识到自己及蓬溪书法创作的面目较单一,技法较粗糙,文化品位有待提升。他结合创作实践中的这些思考,根据自己对技与道的辩证关系,碑学与帖学在历史发展中的关系及存在的问题,视觉艺术创造的本旨等问题的理解,勇敢而又明智地继续探索自己前进的道路。他选择的创变途径不是同头互补以求深化,而是异质融通生发新变。具体地说,变时从碑出发,转向帖学,深入演习二王系统的行草书,对孙过庭《书谱》用功尤勤。他以帖的精微灵活的笔法来丰富自己的线的语汇,以帖的流畅气机来导引生发空间形成的节律变化,以帖的风采雅韵来滋润质拙的风骨。一句话,以碑为基础碑帖融合,形成了遒逸、骏宕、畅达、朴华交会的个人新风。与过去相较,我以为这是由粗而精、由简单而丰富、由质而文的转化。这不仅是形式技法的提升,更是格调与品位的提升。

上述何开鑫的创变,当然是他个人艺术创造的阶段性成果,尚非他的高峰。通过探究其间的“为什么”,我想强调的是:引发这种创变的动因,虽有碑帖结合的时代风气的影响,但更主要还是来源于文化素养与人生历练的个人精神境界的升华,和出于道的自觉对艺术创造的主动把握(用他自己的话来说,是“追寻我们自己的精神符号”)。总而言之,当代立场,主体内在需要,艺术本体的内在规律,乃是我们进行成功创变的三个基本依据。我以为,在当代书法创作中,强调这三个基本依据十分必要,因为概览20世纪80年代,特别是90年代以来的书法创作,在创变问题上还存在若干遗憾甚至误区。要言之有五:其一,长期临习但未能从根本上把握传统的本质,甚至误解传统,在观念上停留于仿效或“写字”状态,无法真正进入甚或根本未能理解艺术创造的真谛,因此欲变而不能。其二,出于功利目的,仰他人鼻息,盲从时风,在所谓的“创作”中失落自我。其三,为新而新,为标示不与人同或异于故我而变,但由于缺乏真正的内在需要,不理解变与常的辩证关系,在標榜新变中反而丧失真实的自我。其四,有创变的内在需要,但“与变而不知变”,由于缺乏对书法本体内在规律的深刻领悟和正确把握,未能达到合目的性与合规律性的统一,因而变得不成功,甚至反不如前。其五,已形成自己较为成功的基本风格,但由于种种原因,精神生活怠惰,内在需要萎缩,艺术触角退化,无法通过学问及生活的不断蒙养摄纳新鲜营养,激发鲜活的灵感,因而伸纸挥毫千篇一律自我重复,不思新变。

最后,对开鑫书法的创变提几点建议:一是在碑帖融会的实践中,适当思考在一系列艺术因素的对立统一关系的处理时,如何把握好“度”,以保持合于自己本真的汉魏碑刻的基质?面对与这一阶段主要吸取对象的孙过庭《书谱》,则宜把握归于自然的艺术最高原则,辩证地进行审视。在化取为我的过程中,可否损其露增其藏,损其薄而增其厚,损其巧而增其拙,损其熟而增其生。如在篇章空间形式的处置中,融入大草而改变其“风行草偃”的运动节奏那样。二是更广泛地涉猎帖学名迹,更注重对总体精神意蕴的化用而不仅只停留在形式技法丰富性的吸取上。三是注意细线条的质量和水墨的妙用。