数字经济对居民生活幸福感的影响

——基于2011~2018年CGSS 数据的实证分析*

王 松 孙楚仁 何雅兴

(1.中共江苏省委党校世界经济与政治教研部,南京 210009;2.广东外语外贸大学经济贸易学院,广州 510006;3.西南财经大学统计学院,成都 611130)

一、引言

增进人民福祉是党和国家一切工作的出发点和落脚点。习近平总书记多次指出“中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”,并且强调“实现中华民族伟大复兴的中国梦,就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福”。党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我国政府也一直致力于提升国民幸福感。联合国《全球幸福指数报告》显示,中国居民幸福感在全球各国的排名从2012年的112名快速提升至2020年的52名,充分展现了党和政府增进人民福祉、提高国民幸福感的卓越成效。

Shin & Johuson(1978)认为幸福是评价者基于自己的价值判断标准对其生活质量作主观性的整体评价,邢占军(2005)提出体验论的主观幸福感,即幸福是人们对现实生活的一种积极的心理体验,它既同人们生活的客观条件密切相关,又体现了人们的需求和价值。由此可见,幸福感具有主观性和整体性的特征(Diener,1984),是个体根据自己的主观感知对其生活质量的整体性评估(徐曼等,2015)。因此,在学术研究中,“幸福感”通常也被称为“主观幸福感”或者“生活幸福感”。本文统一采用“生活幸福感”的说法,简称为“幸福感”。

学者们主要关注哪些因素会影响生活幸福感,基本可以分为个体自身因素和外界宏观因素两方面。就个体特征而言,性别、年龄、婚姻、收入、受教育程度、身体健康状况是影响生活幸福感的基本因素。通常而言,女性比男性的幸福感高(李磊等,2017);年龄与幸福感存在先递减后递增的“U型”关系,生命的开头和结尾是最幸福的阶段,中年人因生活压力和欲望得不到满足幸福感下降(Blanchflower,2004;Hawkes,2012);已婚的人比离异、未婚的人更幸福(Myers,1996;Carr et al.,2014;袁正和李玲,2017);是否生育以及生育几个孩子也会影响个体幸福感(Margolis et al.,2011;Aassve et al.,2012);在特定的时点上,幸福水平与收入水平之间存在着正向联系,收入越高的人越容易感到幸福(Easterlin,2001;Frey et al.,2000;Lelkes,2006),但从长期看,幸福感并没有随着一个国家收入的增加而增加(Easterlin et al.,2010);教育程度对主观幸福感有正向影响(Blanchflower et al.,2004;Cuñado et al.,2012;Michalos,2017;赵新宇和范欣,2014);身体健康的人比不健康的人更具有幸福感(MacKerron,2011),这点几乎无需证明。

影响个体幸福感的宏观层面因素有经济因素(例如经济发展、通胀、失业、收入不平等)、政府政策(例如社会保障制度)和生态环境因素(例如环境污染)等。经济因素方面,纵向来看,经济发展带来的人均收入增长并不能带来持续的幸福感提升,长期内,居民的幸福水平趋于稳定(Easterlin,1974,1995;Blanchflower et al.,2004;McMahon,2006;吴菲,2016);横向来看,富裕国家居民确实比贫穷国家居民更幸福(Veenhoven,1991;Diener et al.,2004;Clark et al.,2007;Stevenson et al.,2013),但这种正向效应可能是由其他因素而非仅仅收入引起的,如更高收入的国家意味着更民主、环境保护更好、社会保障更健全等(鲁元平和王韬,2010);通胀、普遍失业和收入不平等均会降低居民的主观幸福感(Di Tella et al.,2001;Alesina et al.,2004;Sanfey et al.,2007;Wolfers,2003;Oishi et al.,2011;Zagorski et al.,2014;Cheung & Lucas,2016)。政府政策方面,政府支出增加,尤其是与失业保障、健康医疗等相关的社会保障支出增加会提升居民的生活幸福感(Lana et al.,2009;Ram,2009;Kotakorpi et al.,2010;Nordheim et al.,2020);良好的政府治理,会带来良好的社会服务,能长期提升居民的幸福感。环境因素方面,空气污染和水污染会对主观幸福感产生负面影响;极端天气和自然灾害,例如高温、严寒、干旱和洪涝也会降低居民的主观幸福感(Rehdanz et al.,2005;Carroll et al.,2009;Luechinger et al.,2009)。

近些年来,以信息通信技术为底层基石的数字产业蓬勃发展,并渗透到经济社会各领域各行业,带动传统产业产出增长、效率提升(王俊豪和周晟佳,2021)。数字产业化和产业数字化组成了数字经济的主体,在国民经济中地位日趋重要。①在2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,“加快数字化发展 建设数字中国”单独成篇,其中包含“打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态”等章节,足见数字经济发展在整个国民经济中的地位。研究数字经济发展影响客观经济绩效的文献众多,例如数字经济影响经济高质量发展(张英浩等,2022;李三希和黄卓,2022;杜金柱等,2023;黄先海等,2023)、产业转型升级(周勇等,2022;张明斗和翁爱华,2022;刘翠花,2022)、绿色发展(魏丽莉和侯宇琦,2022;罗军和邱海桐,2022)和国际贸易(范鑫,2020;李亚波和崔洁,2022;魏昀妍等,2022),但数字经济对个体主观感受的影响研究较少,具体到数字经济对幸福感影响的研究上,现有文献主要关注到互联网使用对居民幸福感的影响,不管是针对全体居民的研究(周广肃和孙浦阳,2017;祝仲坤和冷晨昕,2018;鲁元平和王军鹏,2020;周烁和张文韬,2021),还是针对特定群体的研究,比如针对农村居民(张京京和刘同山,2020;赵一凡,2021;罗明忠和刘子玉,2022)、老年人(蒋俏蕾和陈宗海,2021;雷晓康和陈泽鹏,2023)和青年群体(郭小弦等,2020;庞子玥和曾鸣,2020)的研究,都表明使用互联网显著提升了个体的主观幸福感。还有研究表明数字金融发展显著提升了居民幸福感(尹振涛等,2021;张雪林和梅晓妮,2021;李琪辉等,2022;胡杰等,2023)。

本文基于中国综合社会调查(CGSS)的混合截面数据,实证分析了省份层面数字经济发展对居民生活幸福感的影响。研究发现,数字经济发展能显著提升个体幸福感。机制检验表明数字经济通过提高个人年收入和降低环境污染来提升个体幸福感。异质性分析还表明,相比于农村居民,数字经济发展更加能提升城镇居民的生活幸福感;相比于中西部地区居民,数字经济发展更加能提升东部地区居民的生活幸福感。本文的边际贡献体现为两方面:第一,在研究主题上,本文的研究提供了数字经济发展增进居民幸福感的直接证据,丰富了幸福经济学和数字经济研究方面的的文献;第二,在论证上,一方面,本文使用2011~2018年CGSS数据,数据期限较长,可以较好控制省份固定特征的影响,这比现有大多使用截面CGSS数据或者短期限CGSS数据所进行的研究优势明显;另一方面,本文使用定序回归模型对生活幸福感这种难以量化但典型的定序变量进行实证分析也是较为合理的方法,这在现有文献中也不多见。

二、理论分析和研究假说

在影响居民生活幸福感的个体微观因素和外界宏观因素中,已有研究较为一致地表明个体收入和环境污染分别会对居民生活幸福感产生正面和负面的影响,而数字经济发展分别会促进居民收入增长和使得环境污染降低。因此,从这两个影响渠道来讲,数字经济发展会提升居民的生活幸福感。

(一)数字经济发展促进居民收入增长

数字经济通过多种渠道促进居民收入增长。第一,数字经济本身构成经济的重要组成部分,《中国数字经济发展研究报告(2023)》显示,2022年数字经济占GDP超过四成,占比达到41.5%,大量居民或直接从事数字产业,或所从事行业受益于数字产业发展带来的提质增效。数字经济的主体包括数字产业化和产业数字化,国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,数字核心产业包括数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业和数字要素驱动业。其中,数字产品制造业包含通信设备制造、智能设备制造等,数字产品服务业包含数字产品零售、数字产品批发等,数字技术应用业包含软件开发、信息技术服务等,数字要素驱动业包含互联网平台、信息基础设施建设等。因此,数字经济具有高技术性、强渗透性、广覆盖性特征,数字经济与实体经济融合发展,带动传统产业产出增长和效率提升,进而促进居民收入增长。数字经济作为新型经济形态,能够赋能实体经济,激发创新活力,优化经济结构,提高全要素生产率(李诚浩和任保平,2023)。第二,数字经济发展加速了知识和技能传播,有助于人力资本提升和收入增加。数字金融通过增加创新和创业投入这两条路径促进城乡居民收入增长,数字金融指数每增加1个单位,居民收入会增长0.63个百分点(陈熹和徐蕾,2022)。农村数字经济发展推动了乡村非农产业发展、提升农户人力资本以及社会资本,从而促进农民增收(张良等,2023)。

(二)数字经济发展使得环境污染降低

已经有大量的文献研究表明,数字经济能够促进绿色发展,从而降低经济发展对环境的负面影响。第一,数字经济能够降低空气污染。数字经济通过推动产业升级(程云洁和段鑫,2023)、促进技术创新(邓荣荣和张翱祥,2022;王力等,2023)以及优化资源配置改善了城市空气质量,且数字经济的发展不仅推动了本地空气质量的改善,还对降低相邻城市的空气污染也具有激励作用(郭炳南等,2022)。王力等(2023)研究发现数字经济通过城市创新效应、聚集驱动效应与结构优化效应三种重要渠道降低了雾霾污染水平。第二,数字经济能够降低污染物排放。李广昊和周小亮(2021)的研究发现,数字经济通过促进工业生产方式的集约化转型和居民生活方式的线上化转型显著降低了主要环境污染物SO2的排放量。数字经济能够通过促进经济集聚(佘群芝等,2022)、促进产业结构升级(张传兵等,2023)、提高能源利用效率和优化能源消费结构(杨昕和赵守国,2022)来降低碳排放。第三,数字经济能够推动绿色发展。数字经济发展提高了社会的资源配置效率(肖旭和戚聿东,2019),推动了城市绿色全要素生产率提升(张东玲等,2023)和城市绿色发展(魏丽莉和侯宇琦,2022)。数字化通过优化要素结构、提升资源配置效率、降低成本和技术创新四条路径促进制造业绿色发展(罗军,2023)。基于以上的分析,本文提出以下假说:

假说H1:数字经济发展能够提升居民生活幸福感。

假说H2:增加个体收入和降低环境污染是数字经济发展提升居民生活幸福感的两个重要渠道。

三、研究设计

(一)数据

1.CGSS 数据和生活幸福感指标。本文采用CGSS 数据。CGSS 始于2003 年,系统全面地收集社会、社区、家庭、个人多个层次的数据,已被广泛应用于社会学和经济学领域的研究。①中国学术调查数据资料库CNSDA (ruc.edu.cn)。CGSS 每年均会询问受访者“总的来说,您觉得您的生活是否幸福”的问题,并有5 个答案选项可供选择( 表3),受访者也可以回答“不知道”或干脆拒绝回答( 均作缺失数据处理)。本文将该指标作为生活幸福感指标。

2.数字经济发展水平。借鉴赵涛等(2020) 的研究,利用主成分分析法和熵权法对2011 年以后中国各省的数字经济发展水平进行测算。数字经济发展水平包括5 个分项指标:联网普及率、相关从业人员情况、相关产出情况、移动电话普及率和数字金融发展。前4 个分项指标对应的实际内容是:百人中互联网宽带接入用户数、计算机服务和软件业从业人员占城镇单位从业人员比重、人均电信业务总量和百人中移动电话用户数,它们的原始数据均可从《中国城市统计年鉴》中获得,第5 个分项指标( 即数字金融发展),采用中国数字普惠金融指数来衡量,该指数由北京大学数字金融研究中心和蚂蚁金服集团共同编制。利用主成分分析法和熵权法对这5 个分项指标进行处理,得到省份数字经济发展水平指数。

3.合并数据后的实际有效数据。将CGSS 数据和数字经济发展水平数据合并后产生的有效数据年份是2011、2012、2013、2015、2017 和2018 共6 年,共计64783 个个体样本( 即64783 条数据),剔除幸福感数据缺失的样本和不能确定受访对象户口所属省份的样本,最终得到57323 个有效个体样本,有效样本率为88.48%。①CGSS会问到“您目前的户口登记地是:1-本乡(镇、街道)、2-本县 (市、区 市、区)其他乡、3-本区/县/县级市以外、4-户口待定?”,本文将回答为1、2两项的标记为“本省个体”,将回答为3、4两项的标记为“不能确定是否为本省的个体”。本文只保留“本省个体”样本。有效样本的年份分布和省份分布分别如表1 和表2 所示。

表1 有效数据年份分布

4.CGSS 数据处理和描述性统计。本文用到CGSS 数据中的生活幸福感、性别、年龄、婚姻状态、户口类型、年收入、受教育程度和身体健康状况指标,它们所对应的问卷问题、原始答案选项以及原始数据处理情况如表3 所示。

(二)计量模型

生活幸福感有五个层次,分别为非常不幸福、比较不幸福、说不上幸福不幸福、比较幸福、非常幸福(分别赋值为1、2、3、4、5),为典型的定序变量,因此采用定序回归模型进行计量分析。本文的基准计量模型为ologit定序回归模型:①注意,与OLS计量模型不同,定序logit模型表达式中无随机扰动项。

其中,下标i、p、t分别表示个体(C G S S 受访对象)、省份、年份;被解释变量Happiness是幸福感指标(j取值为1、2、3、4),核心解释变量是省份数字经济发展指数Dige;C是控制变量集,包括省份层面和个体层面的会影响个体生活幸福感的变量;δp、γt分别表示省份固定效应和年份固定效应。β1表示省份数字经济发展对受访对象生活幸福感的影响,也是我们关注的系数。根据假说H1,β1的估计值应显著为正。①由(1)得,因此,当β1=0时,表示Dige与Happy独立,即Dige对Happy的贡献没有统计学意义;当β1>0时,随着Dige增加,P(Happyipt≤j|X)会减小,因此Happy更有可能落在定序因变量分类值较大的一端;当β1<0时,随着Dige增加,P(Happyipt≤j|X)会增大,因此Happy更有可能落在定序因变量分类值较小的一端。

控制变量为可能影响居民生活幸福感的个体特征和省份时变特征。个体特征包括性别、年龄(同时控制年龄的平方项)、婚姻状态(未婚或已婚)、户口类型(城镇户口或者农村户口)、受教育程度(大专以下或大专以上)、健康状况(党员或非党员),其数据均来自CGSS数据库。省份时变特征控制人均GDP。

四、实证结果

(一)基准回归结果

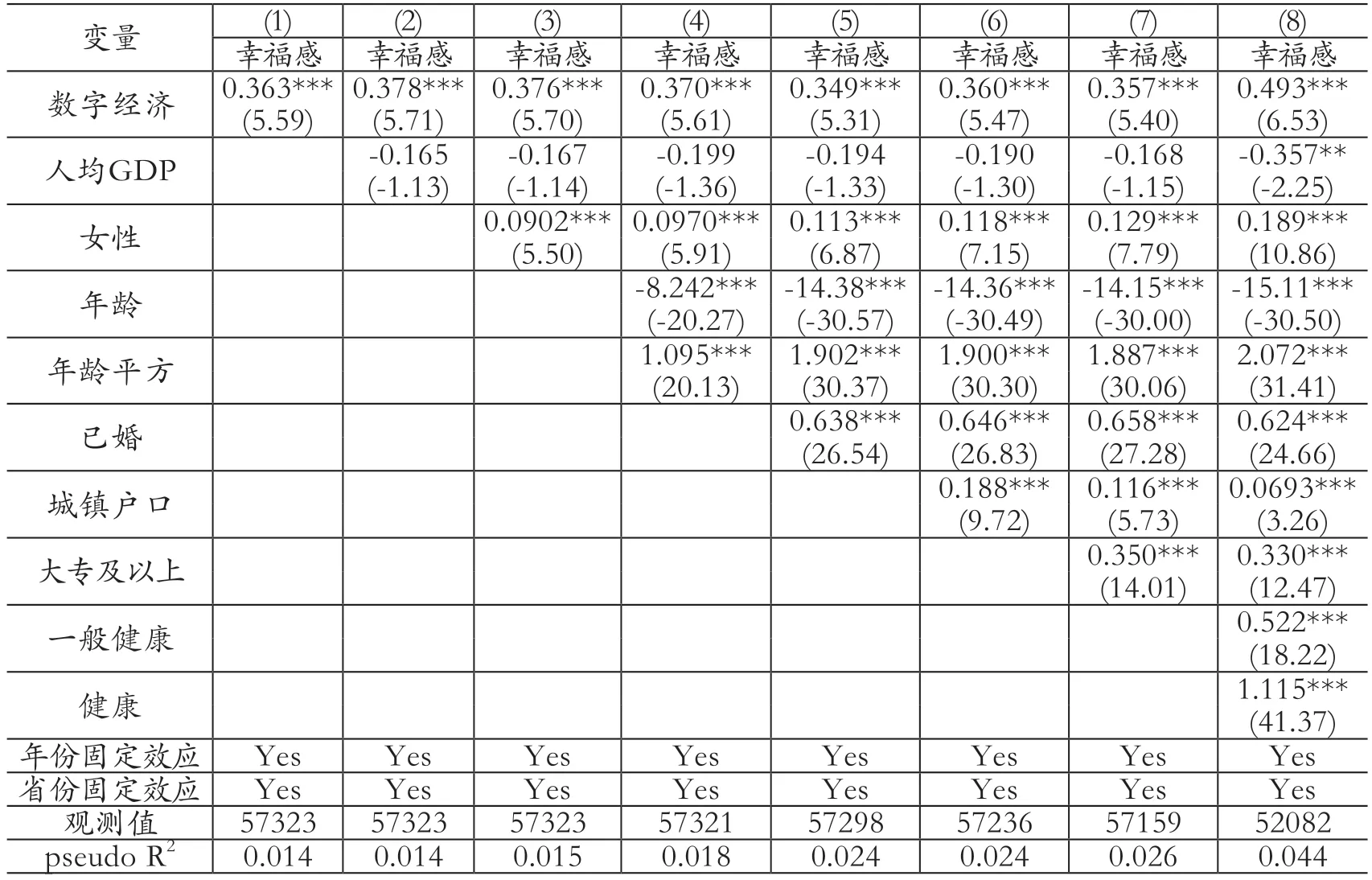

数字经济影响居民生活幸福感的基准回归结果如表5所示。数字经济发展指数的系数显著为正,这表明,数字经济发展提高了居民的生活幸福感,验证了假说H1。控制变量的系数也符合预期。个人特征方面,女性比男性更可能觉得生活幸福;已婚人士比未婚人士更可能觉得生活幸福;城镇居民比农村居民更可能觉得生活幸福;大专及以上受教育水平群体比大专以下受教育水平群体更可能觉得生活幸福;身体健康的人更可能觉得生活幸福;年龄对生活幸福感的影响呈“U”型,即年轻人和老人更容易认为生活是幸福的(根据第8列实证结果,年龄的分水岭大概在39岁)。人均GDP对居民生活幸福感的影响不是很显著,并且即使有影响,也很可能是负向影响,这说明居民的生活幸福感与所在省的经济发展水平间并无必然的正向关联。

表5 数字经济对生活幸福感的影响(基准回归结果)

(二)稳健性检验结果

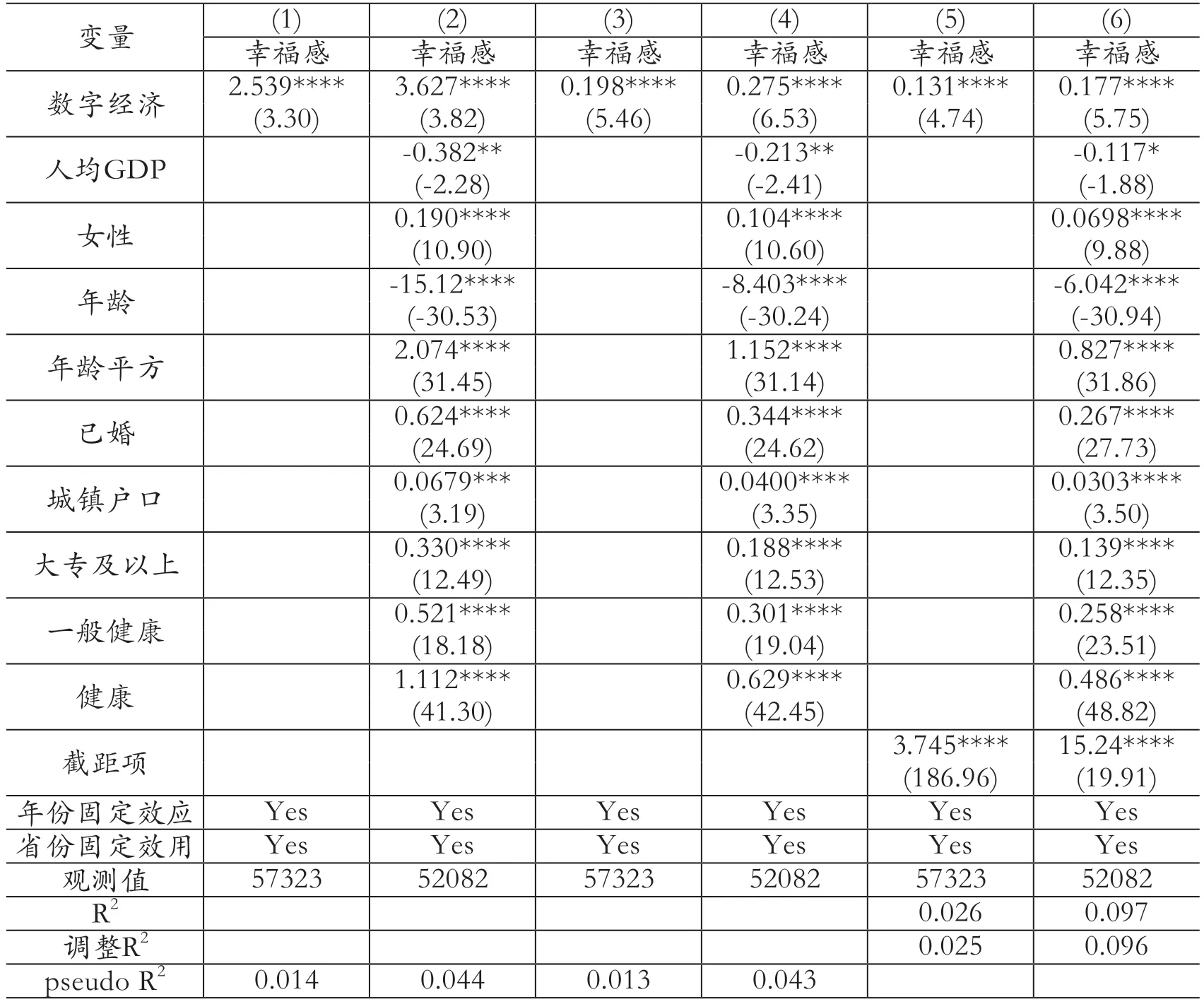

本文采用三种方法对基准结果进行稳健性检验,分别是用熵值法测算数字经济发展指数、更换计量模型估计方法、剔除个体迁徙的影响。前两种方法的实证结果如表6所示,其中第1列和第2列是用熵权法测算省份数字经济发展指数,并进行基准计量模型回归;第3列和第4列是oprobit模型的回归结果;第5列和第6列是用普通最小二乘法估计得到的回归结果。第1、3、5列没有加入控制变量,第2、4、6列加入控制变量,所有列省份数字经济发展指数的系数均显著为正,与基准回归一致。

表6 数字经济对生活幸福感的影响(不同指标和估计方法)

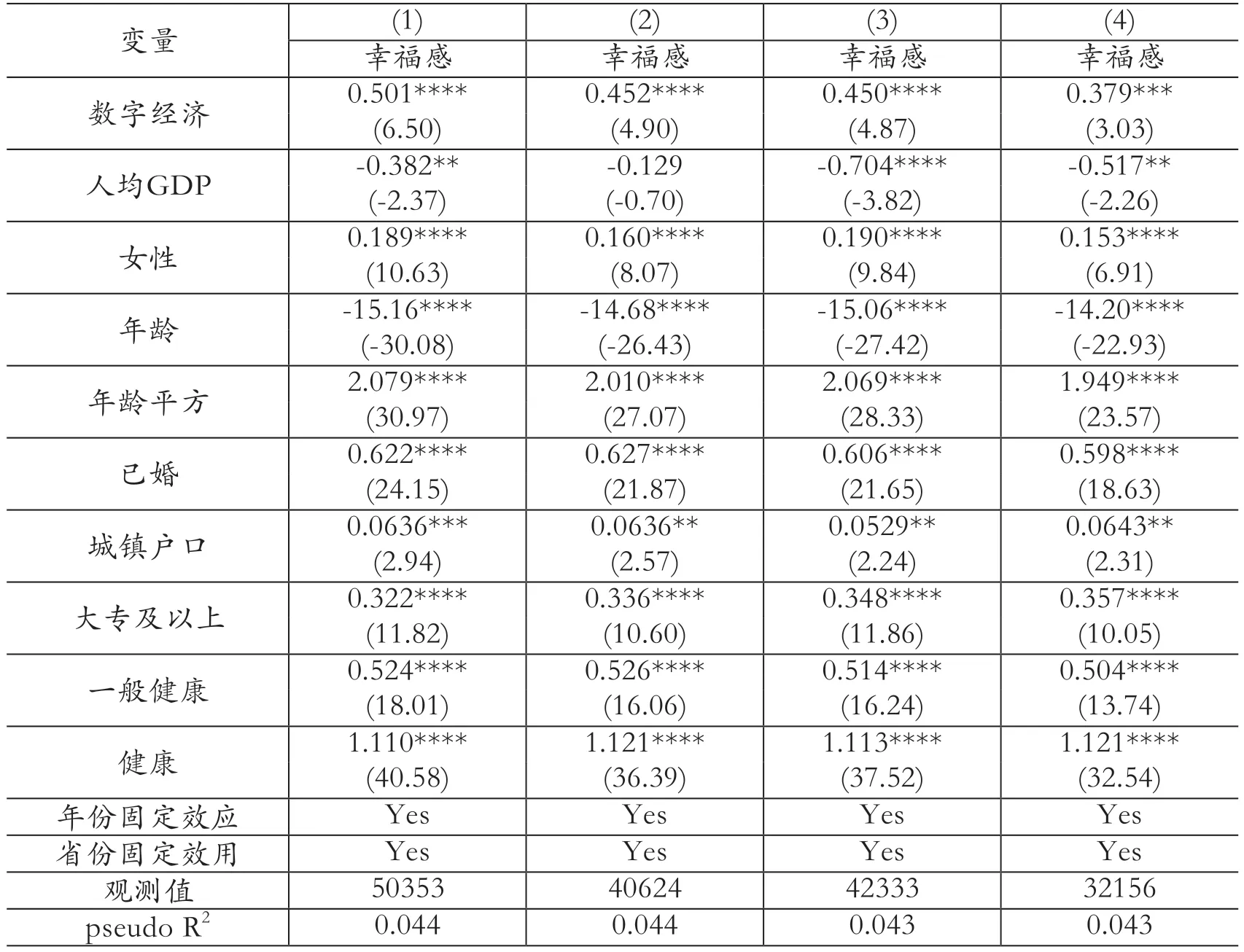

中国内部存在巨大的人口流动(主要是从农村流向城市、从中西部流向东部沿海),若受访者在考察期间(2011~2018年)有跨省迁徙行为,则一方面其被数字经济发展影响的程度将很难确定;另一方面其生活幸福感在考察期的变化将有可能是由于迁徙行为造成的——生活在不同地区显然会影响生活幸福感。这两方面的影响都可能造成基准结果偏误,为了排除个体迁徙的影响,本文做了下述子样本的估计。表7展示了剔除个体迁徙后,省份数字经济发展指数对居民生活幸福感的影响的估计结果。第(1)列是剔除在2011年及之后年份将户口迁移至本地的样本及不能确定户口迁移时间的样本,对剩余样本进行估计的结果(剩余样本55463个,占剔除前样本数的96.76%);第(2)列是只保留自出生以来户口一直在本地的样本进行估计的结果(此类样本44319个,占77.31%);①读者可能会质疑户口所在地和实际居住地不一致的问题,但实际上经处理后,本文所用样本的户口所在地和居住地是一致的,并且都为本省(受访当时所在省份)。第(3)列是剔除在2011年及之后年份才开始在本地居住的样本及不能确定何年开始在本地居住的样本,对剩余样本进行估计的结果(剩余样本43911个,占76.60%);第(7)、(8)列是只保留自出生以来一直在本地居住的样本进行估计的结果(此类样本32396个,占56.51%)。上述估计中,数字经济发展指数和控制变量的系数的方向和显著性均与基准回归结果一致。

表7 数字经济对生活幸福感的影响(剔除个体迁徙的影响)

(三)机制检验结果

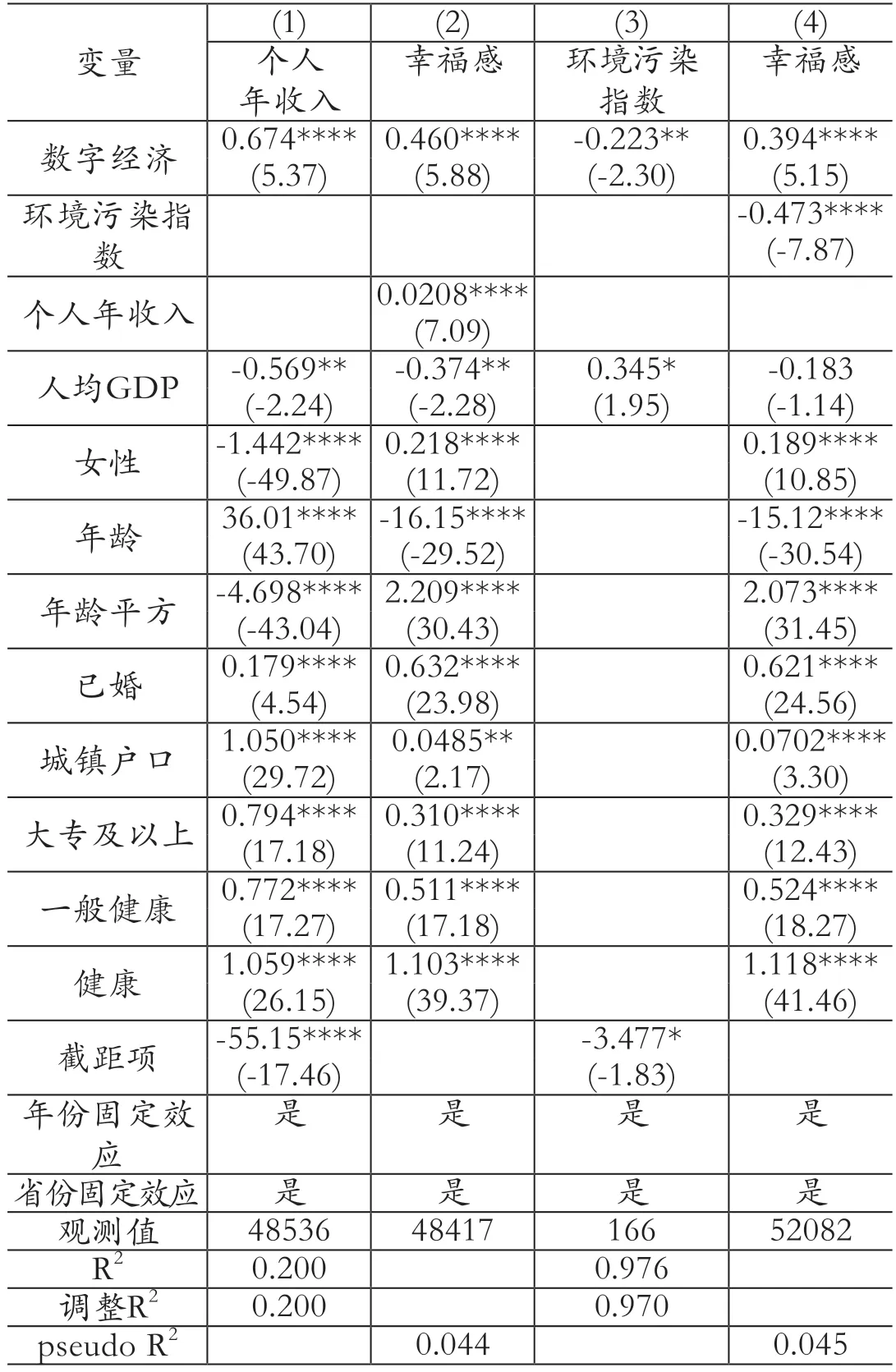

机制检验结果如表8所示,其中第(1)、(3)列分别检验数字经济对个体收入和环境污染指数的影响,实证结果表明,数字经济发展分别对个体收入、环境污染产生正向和负向影响;第(2)、(4)列是分别在基准计量模型中加入个体收入和环境污染指数,实证结果显示,个体收入和环境污染分别对居民生活幸福感产生正向和负向的影响。①环境污染指数为省份层面水平,参照王昀和孙晓华(2017)的方法,基于废气中二氧化硫排放量、一般工业固体废物产生量、废水排放总量(数据来自《中国环境统计年鉴》),利用熵权法测算得到。个体收入为CGSS数据中的“个体年收入”指标。因此,机制检验的结果表明,数字经济发展可以通过提高个人年收入和降低环境污染来提升个体幸福感,验证了假说H2。

表8 作用机制回归结果

(四)异质性分析

我国经济社会发展的各方面长期存在城乡差异(城镇地区和农村地区的差异)和地区差异(主要指东部沿海省份和中西部内陆省份的差异),②东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南12个省、自治区、直辖市,其余省份归为中西部地区。数字经济的发展亦是如此,这导致数字经济在影响居民幸福感也呈现出城镇和农村间的差异、东部地区和中西部地区间的差异。

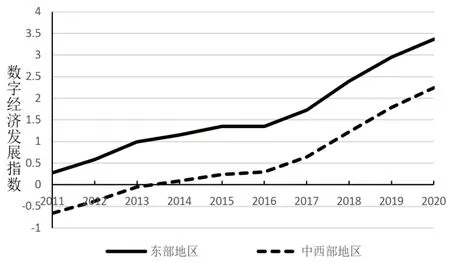

一方面,在数字经济发展上,城镇地区比农村地区更有优势、东部地区比中西部地区更有优势。数字经济发展要素包括数字技术、数字产品、数字基础设施、数据资源等,数字技术研发依赖于高层次创新人才、数字产品应用需要有深厚的传统产业基础和丰富的应用场景、数字基础设施建设需要大量资金、数据资源掌握在大型科技公司手里。几乎在每一方面,城镇地区都比农村地区更有优势,东部地区都比中西部地区更优势。以电商平台为例,根据《2021年度中国电子商务“百强榜”》提供的数据计算,百强大型电商分布高度集中,其中北京39家、长三角38家、珠三角12家、香港3家,中部和西部分别只有5家和3家,大型电商平台高度集中于东部地区。工业和信息化部2023年发布的《中国数字经济发展指数报告(2023)》将各省、自治区、直辖市数字经济发展指数分为三个梯队,第一梯队包括数字经济发展指数前十名,分别是北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、四川、天津、福建和湖北,除了四川和湖北,其他均为东部沿海省市。因此,东部地区数字经济发展指数明显高于中西部地区(图1),城镇地区的数字经济发展也会快于农村地区,自然地,数字经济发展对居民收入的提升作用在东部地区和城镇地区也会更加明显。

图1 不同地区数字经济发展水平

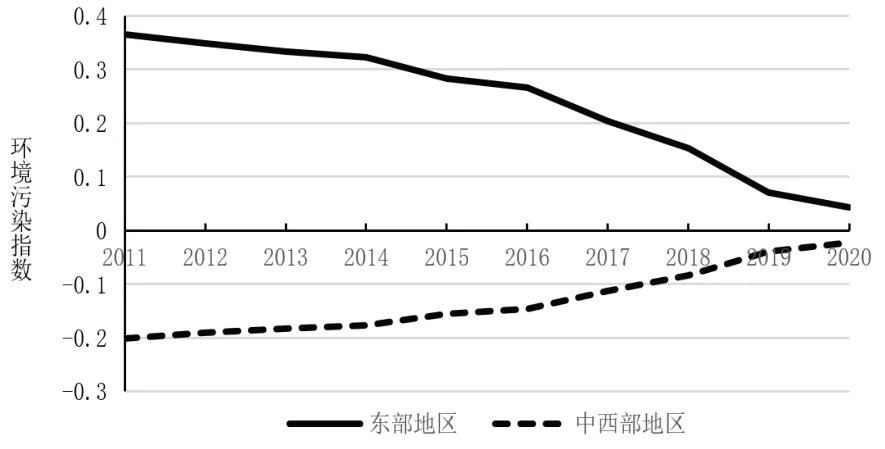

另一方面,我国的环境污染目前整体呈现东部地区逐年改善,中西部地区逐渐加重的趋势,这很大程度上与我国经济发展过程中产业的梯度转移有关。我国高耗能产业呈现出由东部向中西部地区转移的演变趋势,而污染转移和高耗能产业转移的特征基本一致,逐步由东部向中西部地区转移(黄秀莲和李国柱,2019),因此,自2011年以来,东部地区环境污染指数逐年下降,中西部地区环境污染指数逐渐上升(图2)。与此同时,东部地区居民平均收入较高,加之之前东部地区较为严重的环境污染问题,使得该地区居民更加重视环境污染问题的改善。如此一来,相对于中西地区居民,东部地区居民更加能关注到数字经济发展带来的环境污染降低。类似的逻辑也存在于城镇居民和农村居民对环境污染问题的感知上,一方面,城镇地区由于经济活动密度大导致对环境破坏比农村地区严重;另一方面,城镇地区居民人均收入水平和受教育程度比农村地区居民高,对环境污染的治理更加关注。如此一来,相对于农村居民,城镇居民更能关注到数字经济发展带来的环境污染降低。

图2 不同地区环境污染指数

基于以上的分析,提出以下假说:

假说H3:相比于农村居民,数字经济发展更加能提升城镇居民的生活幸福感。

假说H4:相比于中西部地区居民,数字经济发展更加能提升东部地区居民的生活幸福感。

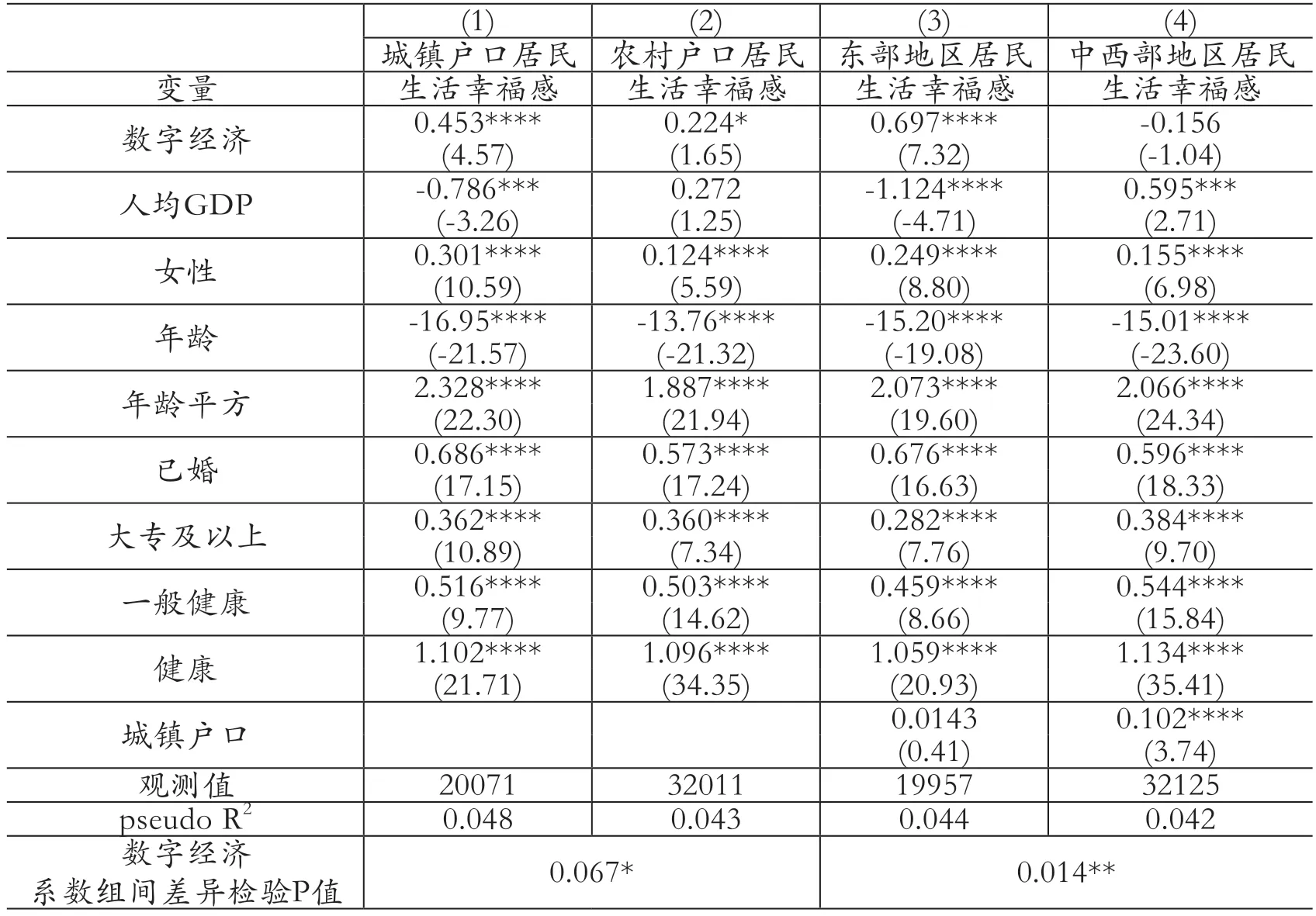

异质性检验的实证结果如表9所示,第(1)、(2)列回归结果表明,数字经济发展对城镇居民和农村居民的生活幸福感均产生正向影响,但对前者的影响更大;第(3)、(4)列回归结果表明,数字经济发展东部地区居民的生活幸福感产生显著正向影响,对中西部地区居民的生活幸福感影响不显著。进一步地,数字经济组间系数差异检验的P值都至少在10%显著性水平下显著,说明数字经济对不同户口性质居民和不同地区居民的生活幸福感均存在显著差异影响。

表9 异质性检验回归结果

五、结论和政策建议

以信息通信技术为底层基石的数字产业蓬勃发展,中国社会进入了数字经济时代。数字技术、数字产品渗透到经济社会各领域各行业,推动经济发展和社会进步。现有研究主要关注数字经济发展如何影响经济社会发展绩效,鲜有考察数字经济对居民生活幸福感的影响。本文基于中国2011~2018年中国综合社会调查(CGSS)数据和利用主成分分析法、熵权法测算得到的省级层面数字经济发展指数和环境污染指数,实证分析了数字经济发展对我国居民生活幸福感的影响。研究发现,数字经济发展能显著提升我国居民的生活幸福感;机制检验表明数字经济通过提高个人年收入和降低环境污染来提升生活幸福感;异质性分析表明,相对于农村居民,数字经济发展更能提升城镇居民的生活幸福感;相对于中西部地区居民,数字经济发展更能提升东部地区居民的生活幸福感。

本文研究提供了数字经济发展增进人民幸福感的直接证据,但数字经济发展的地区不平衡性导致其“幸福效应”未能普遍展现,主要原因在于我国农村地区、中西部地区的数字经济发展水平相对较为滞后,与城镇地区、东部地区存在较大差距。因此,加快乡村地区和中西部地区的数字经济发展,既是缩小城乡间、地区间数字经济差距的需要,同时也能增加这些地区的居民收入,增强他们的获得感和幸福感。农村地区、中西部地区要因地制宜制定数字经济发展规划,做好顶层设计,具体而言可从以下几点进行发力:第一,中西部地区要优化营商环境,营造利于新型数字企业发展和投资的政策环境,同时可以与数字经济发达省市形成结对帮扶,实现市场共享、资源共享和技术共享。第二,加快数字基础设施建设。大力推动5G、物联网、光纤网络和数据中心等新型基础设施建设,提供数字产业发展和应用的硬件支撑。第三,加快农业数字化转型,提高农业生产效率、提高农产品质量和拓宽农产品在线销售渠道;加快乡村宽带通信网普及和覆盖,缩小城乡间信息鸿沟;加强对农村居民的数字技能培训,增强他们使用数字产品、利用数字技术的能力。