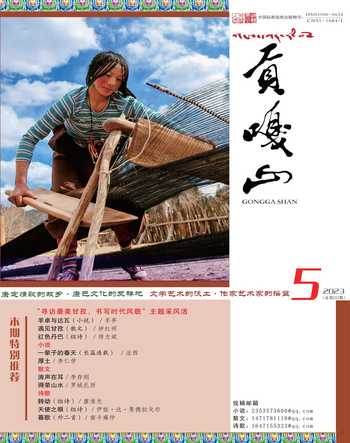

遇见甘孜(散文)

钟红明

“跑马溜溜的山上,一朵溜溜的云哟,端端溜溜的照在,康定溜溜的城哟……”

一首动听的《康定情歌》,“溜溜的”播散到这个世界的角角落落,用美丽浪漫晕染出远方的一座小城,只要你听过这首歌,就会再也无法忘怀。此生,或早或晚,你就应该奔赴一次那个地方,蓝天白云祝福每一个来见它的人,期许遇见一个美丽的故事。《康定情歌》原名《跑马溜溜的山上》,它在时间的长河里不绝于耳,唱响了全世界,还是中国第一首飞向宇宙太空的歌曲。康定是古代通往西藏的茶马古道必经之路,现在四川甘孜藏族自治州的首府,康定是汉语名,因为郭达山以东为“康”,寓意“康地安定”。藏语称康定为“达折渚”,意为雅拉河、折多河两河交汇处。历史上曾译作“打煎炉”,后通译“打箭炉”,那源自于三国时期蜀国丞相诸葛亮,曾派监军郭达在康定铸箭的遗址。

据说,四川的美90%集中在川西,而甘孜《康定情歌》的故乡,它占了川西90%的美。如果此生没有去过一次甘孜,那是一种遗憾。这也是康巴多元文化——汉、藏、彝、羌……风情交融的长廊。

2023年5月下旬,四川巴金文学院的朋友们发来邀请——“最美甘孜行”的线路是:成都一泸定一丹巴一道孚一康定,“观察样本”众多,经历大河、峡谷、高山草原、雪山等丰富的地理风貌,徜徉在雄奇俊美的自然生态中,观察勃勃生机的现代农村,历史与现实怦然相遇……车程漫长,但有多少个疲累的瞬间,想必就有多少兴奋激荡。

DAY1 大渡河,铁索桥

大渡河发源于青海省玉树藏族自治州境内阿尼玛卿山脉的果洛山南麓,全长1062公里,水系呈羽毛状分布,巨大的落差,丰沛的水量,狭窄的河谷,沿途众多支流汇聚,在丹巴县接纳小金川后,才叫作大渡河,到泸定县这里为大渡河上游,它最终在乐山市城南注入岷江。

泸定县也像川西的许多县城一样,烟火气浓郁的旧城沿着河流两岸铺展,被高山屏障,寸土寸金,狭长绵延。

“最美甘孜行”第一天的宿营地,就在泸定县城西部的大渡河边,我从房间探出头去,没想到大渡河河水距离这么近,水流湍急地撞击岸边,发出滔滔声响,夜间都能看见白色翻腾的水花,而前方不远处,那座著名的横跨大渡河的“泸定桥”清晰可见。

泸定桥又称为铁索桥,为四川入藏的重要通道和军事要津,建成于清康熙四十五年(1706),桥长103米,宽3米,13根铁链固定在两岸桥台落井里,9根做底链,4根分两侧做扶手,每根铁链由862—997个熟铁手工打造的铁环相扣,共有12164个铁环,是中国古代桥梁建筑的杰作之一。

1935年10月,中央紅军进入陕北后,毛泽东以豪迈的革命隋怀写下了《七律·长征》:“红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”充分彰显了这座铁索桥在堪称人间奇迹的红军长征中具有的意义。很多人记住大渡河与泸定桥,是因为它和中国革命的一段历史紧密相连:中国工农红军长征途中,1935年5月25日,从安顺场渡口强渡大渡河,又分左右纵队,夹河而上,斩关夺隘,左纵队最后一昼夜奔袭120公里,挑战着人类体能和意志的极限,抢在国民党重兵之前赶到泸定桥西桥头。1935年5月29日下午,以22名勇士为先导的突击队,拿着短枪,背着马刀,带着手榴弹,冒着敌人密集的枪弹,在被烧毁桥面木板的铁索桥上攀伏前进,冲破桥头烈火,一举消灭东桥头守卫,跟在他们后面的战士除了武器,每人带一块木板,一边前进一边铺桥。“飞夺泸定桥”打破了蒋介石企图把红军变成“第二个石达开”的图谋,是长征中具有战略意义的胜利。在红军飞夺泸定桥纪念馆里,除了详尽的图片、文字、雕塑、电子设备的阐述,100多件实物陈列里还有当年红军铺设桥面的门板。共和国开国十大元帅中有7位从泸定桥上走过,因此有“十三根铁索托起了共和国”的美誉。

傍晚,我们曾先到泸定桥西桥头堡,那边沿河有一条崭新而寂静的马路,鲜艳的花朵在道旁次第开放。泸定桥下,宽阔的河面奔涌不息,走中间还是扶着旁边的铁索?摇晃中走过一百多米的桥面,还是有点心惊的。桥下有救生艇随时准备营救落水游客。泸定桥东立有清康熙《御制泸定桥碑》,记述建桥始末。一条窄窄的马路,接着一个小广场,马路边竖立着几颗大大的圆石礅,大概做隔离之用。忽然耳畔传来上海话:“坐在格搭拍出来顶好看!”循声望去,一位老太太,淡蓝色短袖衬衣内搭克莱茵蓝T恤,黑色长裤,风吹拂着她银色的短发,她坐在圆石礅上,正指挥着老伴给她拍摄合影。隔着车流,背后东桥头堡的深红色建筑凸显出来。我把她收入自己镜头,然后走上前去攀谈—一果然是上海人,老太太开心地给我展示她的照片,笑着说他们这次川西环线的路线是她定的,也要去康定……

这不是我第一次来到甘孜,只是上一次未在泸定多作停留。2012年,我先在成都参加了四川少数民族创作研讨会之后,几个外省来的出版人组成一个小队,去往康定。第一站是从成都去海螺沟。那时的道路状况不像现在,没有这么多隧道,都在弯曲的山道上行驶。时任甘孜作协主席格绒追美的越野车是先导车,风驰电掣,一去杳然,忽然,又看到他与车在道边停歇,等我们赶上,未及寒暄,他的车又一骑绝尘,影子都不见了。

夜幕沉沉地笼罩下来,我们的桑塔纳司机睁大双眼,在黑暗的山路上急驶,极力追赶。我想起一位云南作家说的,以前他从昆明坐长途车回老家需要七八个小时,都坐的夜车,旁边就是万丈悬崖,干脆看不见更好。到了晚上八点,我们决定放弃去海螺沟晚宴,就在路边打尖,敲开一家不起眼小店的门。

夜风萧瑟,寒意缠身,昏黄的灯光下,老板原来就是大厨。他从黑黢黢的炉灶上方挂绳上,取下一挂腊肉,那是用半肥瘦猪肉晾干,经过烟熏而成。我才知道自家的炉灶居然就是“熏炉”(我曾经在湖南乡村看到,那里的村民是在初冬开始,一家家在村外的坡上,掘出熏坑,用特定的树枝,熏肉熏鱼)。只见大厨将老腊肉在热水中洗刮,飞快地切成薄片,炉膛的柴火散发出温暖,一阵案板急响、锅勺轻撞之后,不大的屋子里散发出浓郁的烟火气,蒜叶炒腊肉、尖椒回锅肉就端上了桌子——肥肉是肥而不腻、带有韧性,近乎半透明;瘦肉则是干而不柴、必须细嚼慢咽,齿颊留香……

同行的朋友说,安顺场渡口距离不远。清同治二年(1863)5月,太平天国翼王石达开率大军至此,欲渡过大渡河,但适逢大雨,大渡河水暴涨,天时地利人和,都不在石达开一边,他被围困在此多日,最终全军覆没。他投降以换取其他太平军将士的生命,但他被凌迟处死,其他太平军士兵也被“坑杀”。而时隔72年后的1935年5月25日,朱毛红军也到达大渡河边,在南岸红军强大的枪炮火力的掩护下,以17勇士为先导,划着小船强渡大渡河,取得了举世闻名的胜利。

“历史”就这样猝然来到。有时候,选择看似偶然,事后才知道,它就是决定性的瞬间。

就像汪曾祺说过:“到了一个新地方,有人爱逛百货公司,有人爱逛书店,我宁可去逛逛菜市。”而在甘孜的这个季节,了解一个城市夜生活的最短途径,可能是去它的夜市大排档。我们一群人坐在泸定县城的夜市里,最浓重的烟火气,从一间间简单的小铺子散发而出,塑料的桌子,摆满烤串与小菜,酒杯斟满,又伴着传说与“八卦”笑盈盈一饮而尽,人与人的距离瞬间变得很近,吃什么已经不太重要,重要的是和朋友聊天的过程。

回到旅社的时候,窗外仍旧可以清晰地看见泸定桥的身影,平和镇定,如同永恒。霓虹灯光的灯带,勾勒出桥头堡的周边,紫粉色的灯光氤氲在夜色里,大渡河河水依旧在窗下激跃地流淌,夜深了,白色的浪花打着卷儿翻腾。

DAY2 古碉,藏寨,降初拉姆

汹涌的大金河、小金河在峡谷间穿行,在丹巴县城汇合之后,始称“大渡河”——丹巴县由此被称为“大渡河第一城”。

丹巴县图书馆前的绿色灌木丛上雕刻着一句宣传语—一“古碉·藏寨·美人谷,丹巴欢迎你”。

这个图书馆阅览室内非常静谧,我径直走到陈列四川省志和丹巴县志的书架前观看,请馆员找一份藏文的说明书给我,但翻寻一会儿,她抱歉地笑笑,说是因为几乎没有人看,已经没有了,有汉语的。她说她是藏族,会说藏语,但不认识藏文。

·古碉

在大渡河上游两岸的村寨、山脊和要隘处,经常可见耸立着的碉楼,这是嘉绒地区藏民族先民们的建筑杰作。资料介绍,鼎盛期的丹巴碉楼不下3000座,一个大的村寨或许有百余座碉楼,想来非常壮观,丹巴县因此有“千碉之国”的美誉。

据不完全统计,如今丹巴县境内存古碉166座,主要分布在梭坡、蒲角顶、中路。现存古碉最早修建于汉代,最迟为清乾隆年间平定大、小金川之时修建。历经战争和风雨的剥蚀、地震的考验,古碉至今仍巍然屹立,其建筑艺术的精湛,令人叹为观止。

古碉是片石夹泥砌成的,棱角笔直,墙面光滑,下宽上窄,一般高20余米,最高达50米,楼层从10余层至20余层,如果每层可容纳10余人,那么每座碉楼可容纳100余人,或者至200余人。石碉的建筑形状上是各式各样的,但以四角碉为主。从功能上说,分为家碉、界碉、寨碉、风水碉、烽火碉、官寨碉、军事防御碉、通信预警碉等。抵御外敌,应该是石碉产生的主要动因。

清雍正和乾隆年间,大小金川土司反抗朝廷,清廷先后从全国各地调集了近60万汉、满、蒙、藏等各族军队,历时数十年血战,死伤官兵数万人,靡费国库白银近7000万两,才最终降服大小金川。由于当地石碉林立,清军久攻不下,曾将一批俘虏和工匠带到北京香山,专门修建这种石碉,研究和演习如何攻破它的防守。

在丹巴县甲居镇甲二村,我们进入了一座特殊的石碉——红五军团政治部旧址。1935年6月和10月,红军两次来到丹巴,建立革命根据地,直到1936年7月,红军撤离丹巴北上,前后留驻时间将近一年。

“红五军团政治部旧址”前身是巴旺土司下属头人的一组组合碉房,原本用来储存粮食。1935年10月,红五军团在此设立政治部,宣传和发动群众,筹集粮草和衣物,作为大部队战役计划的策应地和后方。

推开木门进去,院子里长青柏树伸展开枝叶,石头小径上碎花细草点点,这个四合院建筑由一座石砌四层和一座石砌十五层的碉楼组合而成。一架陡直狭窄的梯子通往二层,相对宽大的展室墙上,贴着两面镰刀斧头的中国工农红军旗帜,恩格斯与列宁的画像,周围大大小小的房间标注着“机要室”“弹药库”“李卓然居室”等,综合实物与图片及文字,讲述着红军在丹巴县的战斗。碉楼里,四处设有箭眼,既能俯看敌人动向,也能开枪射击。楼内同时密布独木梯,贯穿内部,楼层越往上越狭窄。

这座碉楼是让出来给红军使用的,当时山底下根本没有路,这里是连接大金(今金川县)与小金的交通要道,同时因为碉楼易守难攻,使它成为一座军事要塞。巴旺土司当年还带领100多人参加了红军。数据显示:丹巴县当年4000多户,仅巴底、巴旺、聂呷等9个地方就筹集军粮和柴草183萬余斤,牲畜5000多头(只、匹),衣物3000余件(双)。

红军在丹巴期间,建立了第一支藏族红军武装——丹巴藏民独立团,后来扩建为藏民独立师,有2000余人,是我军历史上第一支藏族革命武装。师长马骏也是有着传奇经历的人,他的人生结局更是令人唏嘘。

马骏原名麻孜·阿布,他的父亲在千户衙门当过通司(翻译),深知文化的重要性。他13岁的时候,父亲送他进入天主教堂读书,在教会学校读书是免费的。17岁那年,有文化又通晓汉语的他离开教会学校,随父亲帮人赶马帮驮运货物,几年后生意兴隆,他家成了富户。麻孜·阿布继承父业,也在千户衙门当了通司(翻译)。他的父亲成为大头人。1935年5月,红军来到小金地区,土司们纷纷逃到山上避难。麻孜·阿布前去打探消息,却被红军的言行感动,做了红军的翻译和带路人,由于他本来具有的广泛影响力,当地民众消除了疑虑,红军很快在丹巴站稳脚跟。红军根据他的藏文名字“麻孜”的谐音,为他起了一个汉族名字“马骏”,寓意为藏族人的骄傲。当时参加藏族独立团、独立师的都是年轻人,一半是骑兵,作战骁勇,马骏充分利用他在当地的资源,协助丹巴县委为主力红军筹集了100多万斤粮食……1936年6月下旬,主力红军陆续翻越党岭雪山西进康北,马骏被张国焘电令秘密杀害,年仅31岁,直到1989年才获得平反。

.藏寨

丹巴地区古称“嘉莫·查瓦绒”,简称“嘉绒”。

我们站在高处俯瞰,这是领略丹巴“甲居藏寨”风貌的第一步。

远远望去,甲居藏寨从大金河谷层层向上攀缘,一直伸延到卡帕玛群峰脚下,隐没在浓郁葱茏的绿树绿植中,小块田地铺陈其间,河流潺潺流淌,几百幢藏族民居依山就势、错落有致地掩映在绿色里,仿佛徐徐展开一幅天人合一的山水图卷。2005年甲居藏寨被《中国国家地理》杂志评为“中国最美的六大乡村古镇”之首。

“甲居”是藏文的音译,是“百户人家”的意思。顾名思义,这里是当地嘉绒藏族的群聚地。相传甲居藏寨是历史上的东女国,这里自古就多美女,而这些美女都是西夏皇族后裔。据说,西夏王朝即将灭亡时,有大批皇亲国戚、后宫嫔妃从遥远的宁夏逃至山清水秀、人迹罕至的丹巴,故而也有了丹巴美人谷之传说。

甲居藏寨体现了嘉绒藏居的传统建筑风格,一户人家住一幢寨楼。一般寨楼三层或四层,占地面积约200平方米,一楼是牲口棚,二楼是天井、厨房、饭厅、杂物室,三楼是客厅、居室,四楼是经堂或者平台。石木结构。外墙是片石砌成的,木质构架部分和屋檐均为红色,彩色涂绘装饰。墙体刷白色,或墙体原色与白色相间。有的楼顶是形似碉楼的四角碉楼,那就是家碉了。据说古时的嘉绒藏寨,高耸的碉楼和藏居是分开的两种建筑,随着时间的推移以及战争的减少,才逐渐形成了如今碉房合一的样式。

丹巴有过嘉绒藏历年的习俗。嘉绒藏历年与外面春节和藏历年都不一样,是纪念当地驱魔降妖的英雄阿尼各尔东而沿袭下来的节日。一般在农历十一月期间,年节期间,除各家庭或家族念经祀祭阿尼各尔东外,人们会以当地的“白泥巴”为主要原料,配制成白色涂料,精心涂染寨楼外墙面,以此来辞旧迎新。有丧事的人家则不涂抹白色。家家户户面要满柜,酒要满坛,水要满缸,柴要满棚。外出的人也会回家。

丹巴县的文旅开发已经持续多年,世代农牧的人们开始经营旅游接待。我们听到一个词语的新义——“家访”——付一点门票钱,可以进入他们家中一探“究竟”,也可以喝一杯酥油茶,有的人家还开设了民宿。比如聂拉村里,村道上,正在涂鸦的是蓝天、白云、星辰的图案,咖啡馆与茶室正在藏式建筑里修建,千年拐子树旁,一家新建的旅社悬置在水塘之上,外观采用藏寨的传统建筑样式,内部构建满足现代游客的基本需求,尤其利用网红带动股权投资,引来客源。这里出产的苹果有一个颜值+美味的名字——“美人脆”。

·降初拉姆

回到上海两个月了,现在,每天打开我的微信朋友圈,首先跳出来的载歌载舞的视频,不用点开我就知道,那是小巴旺村的党支部书记降初拉姆发的。游客点燃篝火,穿着藏族服饰的人们载歌载舞,游客也欢乐地舞动起来——这些视频令我瞬间位移,回到那个遇见她的傍晚。

在丹巴县采风的那天下午,夕阳已经西下,忽然一个背着双肩包的爽朗女子,操着一口爽脆的川音,来到我们面前,引领着我们朝小巴旺村走去。她就是小巴旺村的党支部书记降初拉姆。一路上,传统古朴的藏居建筑,极富层次感,色彩明快、鲜艳,与蓝天、白云、绿树、青山等互为衬托,我们穿过一块块田野,铺设了水泥的村路,非常平坦整洁。路旁一颗大土豆雕塑矗立着,我看了下说明,原来这是2021年6月28日,小巴旺村“遇事来协商·碉楼协商”和睦厅,围绕种植推广内蒙古土豆为主的100亩蔬菜产业园议题协商,形成的提案交给县农牧农村和科技局,县农牧农村和科技局派出技术员进行全程指导,内蒙古土豆与青椒、番茄、白菜等时令蔬菜四季轮播,年总销售额达到了130万元。村里成立了蔬菜种植专业合作社,开始还充满疑惑的村民,如今家家加入进来,获得的收益也在不断增长。引种的内蒙古土豆,最大的三斤重,平均每个有一斤重。

路旁的果树正在挂果,降初拉姆手一挥:“以后我们要贴个二维码,谁摘来吃,自觉付一点钱。”

降初拉姆爽快地讲起她的故事,当初她做蔬菜生意,最初的贷款额度,是村民一起帮助她拿下的,凭着聪明和勤劳,她赚了钱,在城里买了车子和房子,之后她毅然返乡,带领全村的人共同奋斗,奔小康。同时,她也在奋力弥补学历上的遗憾。

村子里也成立了乡村旅游合作社,包括降初拉姆家,都开了民宿。民宿采取由村民自筹+村集体投资+网红投资等多种股权样式,收益归属个人,村集体也按约定比例留存,小巴旺村民宿有12家,87间房。其实,村里最早的民宿,是一个返乡的大学生在几年前开的,但可能时机超前了,人们的休闲消费意识不浓,后来歇业了。我们穿过花园,园里草叶葳蕤,没有修剪过的花木四处伸展,寂静而喧哗。在这个村子里,村民自治协商的渠道有多条,村民操办红白喜事,宴席規模、桌菜数目、人情费的额度等,都有约定。村委会的荣誉室里挂满了奖牌和锦旗。2022年10月,还入选了全国示范性老年友好型社区名单。

观锅庄舞,看丹巴藏戏,听嘉绒山歌,是今天丹巴的休闲农旅内容,尤其是当地推出的美食:香猪腿、老腊肉、土鸡、酸菜、咂酒、蜂蜜、野生菌……打开一个人的胃,是否也能打开他的心呢?

DAY3 惠远寺,老陕街

在雅拉雪山垭口驻留,明显感觉进入道孚县后海拔高了,手机上下了一个测海拔的App,出现了4000米以上的海拔高度。

雅拉雪山海拔5820米,山顶终年白雪皑皑,云雾缭绕,是藏族人顶礼膜拜的神山。藏传古籍《神山志易人解脱之道》中对雅拉雪山就有记载,称其为“第二香巴拉”。

当地的朋友说,雅拉雪山从不同的角度看,形状是不一样的。比如,在塔公草原观望,雅拉雪山是莲花宝座;在八美镇远眺,雅拉雪山是一尊皇冠;在农戈山上观望,雅拉雪山呈现坐佛形象。每逢良辰吉日,雪山端坐于蓝天之下,有缘者会看见升起一朵蘑菇状的白云,犹如祭祀的轻烟。

传说在很多年以前,雅拉雪山脚下,有一片广袤的海子。雅拉雪山山神途经此地,随手将一片莲花的花瓣掷入海子中。顿时,一朵巨大的金莲花升出湖面,化为这片至今还被当地人称为“莲花坝子”的山间谷地。

我们站在木雅嘎达观测平台,这里是道孚县协德乡。远眺群山环绕,如同莲花宝地,而莲花花蕊的核心,正是惠远寺。当地朋友说,这里周围的山,都是菩萨的化身,村村都有自己的神山。

来到惠远寺门前,首先映入眼帘的是两排数目众多的白塔,壮观气派,延伸到远处。匾额上“惠远寺”三个字,是清雍正皇帝亲笔御赐的。

惠远寺建寺于清雍正七年(1728)。当时,蒙古准噶尔部入侵西藏,为保障七世达赖喇嘛的安全,清政府特选定乾宁(原泰宁)这块莲花宝地,拨出专款,动用了大量工匠和民工,修建了金碧辉煌的寺庙。寺院占地面积500亩,拥有1000余间僧舍。

寺院建成以后,雍正派专人迎请七世达赖,七世达赖驻锡惠远寺达七年之久(1728—1735)。清政府還每年支付白银770两,作为该寺的香火供奉费。

清道光十八年(1838),十一世达赖克珠嘉措诞生于惠远寺附近的下村,并从惠远寺起程,由专人护送去拉萨。惠远寺因此成为宗教圣地。

惠远寺的尊贵还显示在浮雕“九龙九狮”门枋上。“九龙”(代表中央政府),“九狮”(代表政教合一的西藏地方政府)。

走进惠远寺,迎面一座汉式九龙壁风格的照壁,寺庙经过3次重建,新建庙宇为宫殿式金瓦顶楼,配以金幢宝瓶,法轮异兽,大殿内各种唐卡画、活佛神像于檐檩之上,精美富丽。

出了大殿,我却找不到自己的黑色跑鞋了。脱下鞋子进大殿之前,我特意放在了左侧的红色消防箱之前。现在那里也有一双黑色跑鞋,但牌子与新旧都与我的不同。

等了一阵子,大殿里出来的人已经稀少,而同伴都已经开始返程。无奈,只好穿上那双别人的鞋子,走出惠远寺。一、二、三、四、五,还数了一下殿宇两侧的石碑。包括雍正九年(1731)《御制惠远寺碑》蒙、汉文石刻各一座在内。

·老陕街

老陕街在道孚县协德乡街村是一条有着两百多年历史的街道,既有藏式白色外墙和糊在墙上晾干做燃料的牛粪饼,也有中式建筑风格的大门、上着门板的铺面,门口挂着红灯笼,贴着对联、年画,藏、汉两族元素在这里和谐并存,这在甘孜也是独一无二的。

清代初期开始,到泰宁经商的山陕籍商人聚居在这条街上,他们主要从事茶叶、马匹、盐以及一些日常的物资运输、贩卖工作。商人们既适应藏族当地的风土民俗,同时保留了汉族的生活习惯。途经此处的商人后代定居了下来,老祖宗传下的风俗却没有丢。过年要拜菩萨、贴对联、挂灯笼、放鞭炮,端午也会包粽子。街村共有70多户人家,光汉姓就有40多个。

近些年来,老陕街因为具有独特的历史文化内涵,政府专门给老陕街每家每户拨款,进行民居改建,同时进行道路改善,原貌复原。阳光强烈的正午,同伴纷纷站在贴了圆圆牛粪饼的墙前留影,然后说一声“不臭的嘛”。

我想起多年前编发的作家杨志军的文章《灵魂依偎的雪山草原》,他说过,如果牛粪臭了,那是草原病了,长出了不好的草。

墨石公园,龙灯草原……我的意识慢慢缥缈起来,身体变得滚烫,我知道,我是发烧了。也许像以前去甘南采风一样,那次也是高热进了急诊室,肺部CT正常,也没有其他呼吸道、肠道症状,验血知道炎症厉害,吊了抗生素和清热解毒的药就好了。这次主活动区域海拔更高,也许我这个零海拔来的人,又高反了。

住进一幢藏式旅馆,内墙都是木雕,与丹巴那里的藏居明显不同。下面的行程里有座谈会、参观道孚民居,听民歌。虽然遗憾,虽然吸了多次小氧气罐,我还是取消了后面的各项活动,取消晚餐,吃了一些药。

DAY4 高反

此行车路绵延,东西南北,左右上下,颠簸盘旋,有人不断用手机定位着海拔高度,但无论何时你抬起头,纯净高远的蓝天,金属色泽的阳光投射下来,灿烂纯净,棉花糖一般的云朵白白的,柔软润目,而贡嘎雪山总是远远地迎面而来,似乎永远是它占据视野的中心。

塔公草原。

新都桥秋季时景色极其美丽,被称为“摄影家的天堂”。但此时只觉得阳光灼热。

终于抵达康定市,这里海拔并不高。参观甘孜州的博物馆,藏品丰富,展出系统专业,是了解康巴历史文化不可错过的。

继续意识缥缈,感觉热度比昨日更高。

晚上去了人民医院的急诊室。医生用血氧夹一夹手指,说:“缺氧,去吸氧。验血,有炎症。”吸氧半小时,觉得可以离开了,医生说:“躺回去,继续吸氧。如果高烧还不退,就打退烧针。”

离开急诊室的时候,热度居然下降了。医用吸氧毕竟和小氧气罐不可同日而语。对面病床上两个年轻的女孩说,她们也是高反来挂急诊的,原来打算待两个月,这才第二天。

·康定

再一次,跟着一曲《康定情歌》,醉了一般,来到了康定。

十年前那一次到康定,临近傍晚的时候,进了景区。景区里游人稀少,寒风萧瑟,到了木格措,同伴们一下车,就裹紧衣领,钻入工作人员的小木屋,喝酥油茶去了。只有我不甘心,拿着数码相机,独自前往“黄金海岸”。暮色渐渐浓重,树木投下浓重的影子,萧瑟的风吹拂着,在当手指渐渐变得疼痛起来的时候,终于看到了那一湾静静的湖水。深蓝?浓碧?湖面波光粼粼,倒影闪动着,群山沉寂,碧海静谧。原来,金色沙滩果真是金白色的沙,绵细柔软,在川西高原地区,而不是大海边,如果是自然形成的,就非常罕见了。

深深地凝望,按下快门。然后,转身疾走。快冻僵了,不过晚上,丰盛的藏餐和温暖的炉火,正在不远处等待着。

跑马山还是那样溜溜的跑马山,老城中央,雅拉河与折多河两河交汇处,水流依旧湍急。这次住在新城,前一天晚上因为去了急诊室,也没有到老城再去看一看,那里充分彰显康定自古就是融汇多种文化、彼此和睦相处的城,也没有再一次欣赏热闹的锅庄舞,不由得遗憾万分。

别了,康定;别了,甘孜。