让童心燃起文化传承新火苗

——谈龙门农民画教学资源的开发利用

李晓斌

(惠州学院 美术与设计学院,广东 惠州 516007)

龙门农民画是中国农民画的重要分支,孕育于清末民初,形成于二十世纪五十年代,七十年代正式定名[1]1-2。龙门农民画以东江流域民间传统艺术为根基,融汇广府、客家与瑶族三地文化,吸收大量岭南风土题材,并结合版画、壁画、国画、西画等现代艺术表现手法,而形成了农民画独具特色的岭南风格。历代农民画家通过艺术创作,点滴记录着东江劳动人民对自然、劳动、生活的情感记忆,以图像长卷形式生动地传达出社会主义新农村的发展进程。龙门农民画可谓是一部图文并茂的东江文化活教材,也是岭南民俗文化教学开发中不可缺少的文化资源。

一、龙门农民画文化传承发展之困境

(一)传统师徒传承之局限

二十世纪七十年代,在第一代领军人物谭池发带领下,龙门农民画家们开始了艰难而又意义非凡的创作工作。这一时期主要以办培训班形式进行师徒传承,其所带出的弟子王汉池、陈权枢、黄伟平、曾宝田等成为现龙门农民画中坚力量。他们热衷于农民画创作几十余年,手把手带领出以钟永廉、梁彩欢、骆雪芳、陈少元、罗秀芳、谭雨霞等新生代龙门农民画家。在三代龙门农民画家们锲而不舍的努力下,龙门县获得了“中国民间绘画之乡”“中国民间文化艺术之乡”等称号。近年来,农民画家们围绕文化宣传和产品开发不断努力,与生态旅游、信息消费、文化创意、工业设计等产业相结合,建立起工作坊团体创作模式,形成了一定的规模与经济效应。但随着时代发展,这种师徒传承发展模式的局限性也日趋明显。当下青年一代的龙门人,学历文化水平不断提升,就业发展渠道更广了,已少有人愿意从事农民画的学习与传承,师徒传承面临后继无人之困境。对此,农民画家也想通过举办相关文化活动扩大其影响力,吸引更多的年轻人加入,但活动虽轰轰烈烈,尔后却无人问津,衣钵传承依然面临断代难题。

(二)教育教学所遇之瓶颈

龙门县一直密切关注当地农民画的传承与发展问题。政府多次联合研究机构和教育单位对农民画进行研究与开发,尝试从文化教育领域扩大其影响力。在文史领域,由中共惠州市委宣传部牵头,社会科学界联合会编著的《龙门农民画简史》,从历史脉络、传承结构、文化特征等方面进行系统梳理,基本形成了文史理论体系。在教育领域,2005 年由龙门县科技局组织,陈木华主编的《龙门农民画》作为校本实验教材出版发行;2009年由刘玲芳、余巧元主编《以美启智以美育人》一书,把龙门农民画作为综合实践活动整合成校本教材,龙门青少年活动中心汇编《少儿龙门农民画》及各类出版画册等形式应用于当地基础教育教学,成效已初显。但由于文化资源开发利用不系统,教学体系不完整,导致其教育功能不健全,育人目标不明确等诸多问题。龙门农民画属于地方传统文化教育资源,当前在基础教育体系中多作为课余活动开设,各中小学校开展意愿不强,时间安排趋于零碎,加之教师未能充分挖掘其文化内涵,导致教学成效不佳。个别学校虽有汇编成校本教材,但其内容简单、形式陈旧、模式老套,与当前基础教育课改目标不符,起不到有效的持续发展作用。

二、新艺术课标指引下龙门农民画教学资源的开发利用

在新时代大力弘扬发展中华优秀传统文化的背景下,龙门农民画文化传承与开发所遇之困境,具有一定的普遍性与共性。优秀民间技艺的传承后继无人的问题,关键是国民对本土传统文化认知不足,而缺少文化自信。特别是在基础教育领域中,对民间优秀传统文化的开发利用不充分,致使新一代青少年缺乏学习兴趣,传承意愿不高,出现文化断层[2]14。如何开发利用好地方优秀文化教学资源,发挥基础教育在传统文化的教育、传播、传承功能,笔者认为,要准确对标国家政策,以文件精神为指引,工作才能系统、规范、有效、持续地开展。以教育部2022 年4 月最新颁布的《义务教育艺术课程标准》(下文简称“新艺术课标”)文件要求来指导地方文化资源的开发与利用,更具权威性、针对性与可行性。国内各地区现行的义务教育教科书是以教育部制定的课标为指导,根据不同区域、省份进行编写的。新艺术课标也在课程实施部分的第三点教材编写建议和第四点课程资源开发与利用[3]118-120,将挖掘优秀传统文化、地方文化传统、当地民间艺术融入教材和特色课程开发,作为重点要求提出。提倡利用特色乡土文化资源开展艺术教学,并对特色课程开发的方法方式罗列条文,细化规范。新艺术课标在对优秀传统文化传承问题,提出了方向、原则、方法与路径,并详细阐述了发展地方优秀传统文化,开展特色艺术教育教学的重要性和可行性,为基础教育开展文化传承工作提供了政策指引。

笔者以新艺术课标为指引,将龙门农民画融入基础美术教学开发作为研究样本,阐述基础教育在传承地方优秀传统文化中的优势,并对其文化资源的开发利用提出教学的策略与思考。

(一)以课程思想性引领育人导向

民间传统文化资源的开发利用,首要任务是对文化资源中正确思想、观念、价值观的提炼。正如新艺术课标开篇所言:“课程教材要发挥培根铸魂、启智增慧的作用;要进一步明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人;以人民为中心,扎根中国大地办教育”[3]1。强调把优秀传统文化资源融汇到中小学的教学体系中去是一项铸魂工程。中华传统文化中有非常丰富的优质教学素材,蕴含着中国人深厚的传统价值导向与人文品性。因而,对龙门农民画文化资源的教学开发,首先要凝练其作品中的正确世界观、人生观与价值观,以价值导向梳理优秀传统文化元素,从文化大主题入手提取教学内容,强调课程思想性教育和育人价值导向,逐步形成适应社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力。

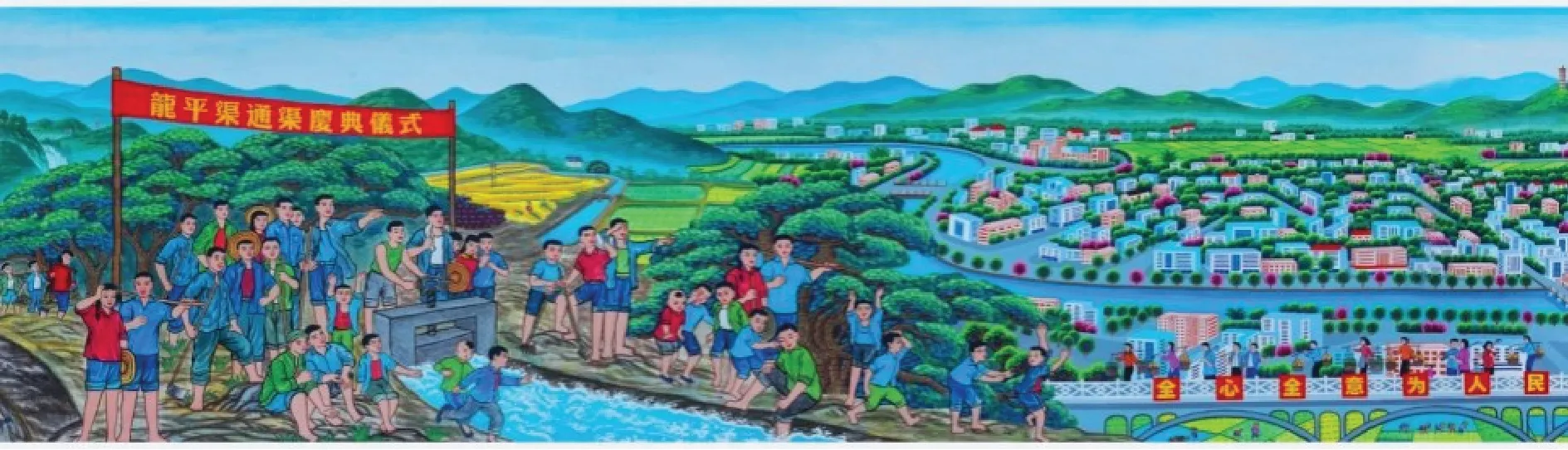

1. 充分挖掘本土文史教学素材。龙门农民画可作为一种乡土文化的普及教育,在开发中要重视农民画中表现文史事件内容的梳理,用乡土文史中的感人事件、光辉历史、高尚情怀指引下一代的成长,以弘扬地方人文的精、气、神。如龙门农民画家黄伟平创作的《龙平渠、幸福渠》(图1)就可从地方文史内容和社会主义核心价值观方面进行教学开发[4]6。作品描绘龙门县人民为了战胜旱涝灾害修建龙平渠,以及兴修水利后带来的农业丰收的喜悦场面。画家用画笔描绘了建设者们众志成城修筑润泽世代的龙平渠的场面,画卷中洋溢着百姓们对丰衣足食、安居乐业的期盼和喜悦之情,很好地体现了新时代龙门人干事创业的精神。生动地描绘了社会主义发展史中兴修水利的成就,体现了龙门人敢想敢干、团结奋战的精神。龙门农民画作品中蕴含诸多此类素材,如《一江水牵两地情》《文明之光》《缘起客家情》等。重视从农民画作品中提取文史正能量元素进行教学,在普及本土文化认知的基础上,逐步树立起学生的民族自豪感与文化自信力。

图1 黄伟平《龙平渠、幸福渠》(作品局部 26m×1.5m 2020年)

2.注重收集本地人物生平事迹。历史人物就在身边,从教育教学的角度上更能引起当地学生的共鸣与认同。如《继往开来惠州三杰》《心系祖国》作品表现的廖仲恺、邓演达、叶挺、廖承志等革命先辈,就是红色革命教育的优质教材。在龙门农民画发展过程中,领军人物谭池发也是很好的教学素材。据《龙门农民画大事记》记载:“1972年4月,谭池发组织辅导业余作者创作农民画,兴办起第一期农民画培训班”[1]19。从创办、组织当地农民群众进行创作,到吸收岭南地域传统民间艺术文化元素,不断深挖提炼岭南地区农村生产主题内容,提升本土农民画艺术特色,形象化地记录七十年代东江劳动人民生活状态。其一生创作农民画作品不计其数,为龙门农民画的发展呕心沥血,奋斗了一生。1993年3月,经国务院批准成为享受“国家特殊津贴”的专家;个人事迹载入上海人民美术出版社的《中国当代美术家人名录》,编入《中国艺术界名人录·第二卷》;1988年又被文化部授予“中国民间美术工作开拓者”的光荣称号。谭池发的生平事迹、艺术追求、精神品格整合起来就是思想品德的优质素材。

3.发挥时代精神楷模榜样力量。龙门农民画家们热衷于描绘新时代、新农村龙门人的中国梦题材,从家国情怀、人生哲理、社会万象、家庭伦理、劳作生态等维度阐述着社会主义核心价值观和新时代理想信念。如钟永廉创作表现《科技兴农》系列作品,大学生村官带领农民们通过手机自播方式,自产自销,解决农产品的种植销售问题,带领乡亲们发家致富;黄伟平创作的《中华抗疫图》,表现在新冠病毒面前,一群逆行者手持请战书、身穿白大褂、迷彩服、志愿服汇集成先锋力量冲到防疫第一线。突显中国社会主义国家“一方有难、八方支援”的高尚精神品格。由职业使命入手,讴歌当代的英雄人物事迹,以榜样的力量、塑造出时代的楷模。诸如此类资源还有很多,如《湾区同心共赢未来》《牛气冲天奔小康》《把喜讯传遍千家万户》等,在教学开发时,可多以榜样的力量教育学生,强化理想教育元素。

(二)围绕艺术语言展开技艺教学

在对地方文化教学资源利用方法与原则方面,新艺术课标提出以儿童感知与体验为中心,从审美角度分析作品的艺术语言与表现形式,对民间传统文化中的艺术资源进行重新提取。龙门农民画中的艺术语言、绘画技术、风格特征,与基础教育阶段儿童艺术表现时呈现出的认知、造型、审美、思维方式非常吻合,其作为儿童美术教学资源可借鉴性很强。

1.视点构图思维的借鉴。龙门农民画构图注重对外界景观的直接感知,强调从作品的思想内容出发进行物象的选择,注重疏密搭配,均衡布局,处处有物,画面呈现出“充实之美”。构图以突出主题、主次分明、赏心悦目为原则,其形象的大小比例以重要性和主体性为依据。视点选择方面以宽视域平视和正俯视为主,十字形、圆形、平行线、环绕形等是最常见的构图形式。画面空间表现多以重叠和组合为主,注重心理空间的呈现。龙门农民画其观察方法和构图手法与儿童绘画的构图规律很相似,用于教学,学生容易懂,且上手快。如陈权枢作品《传承之光》中,利用高视点的表现方式,把惠州西湖层层叠叠的景物与中秋节热闹非凡的人群有机分离,画面轮廓清晰,又井然有序。其表现方法对喜欢绘画各类生活场景的儿童是不可多得的借鉴样本。

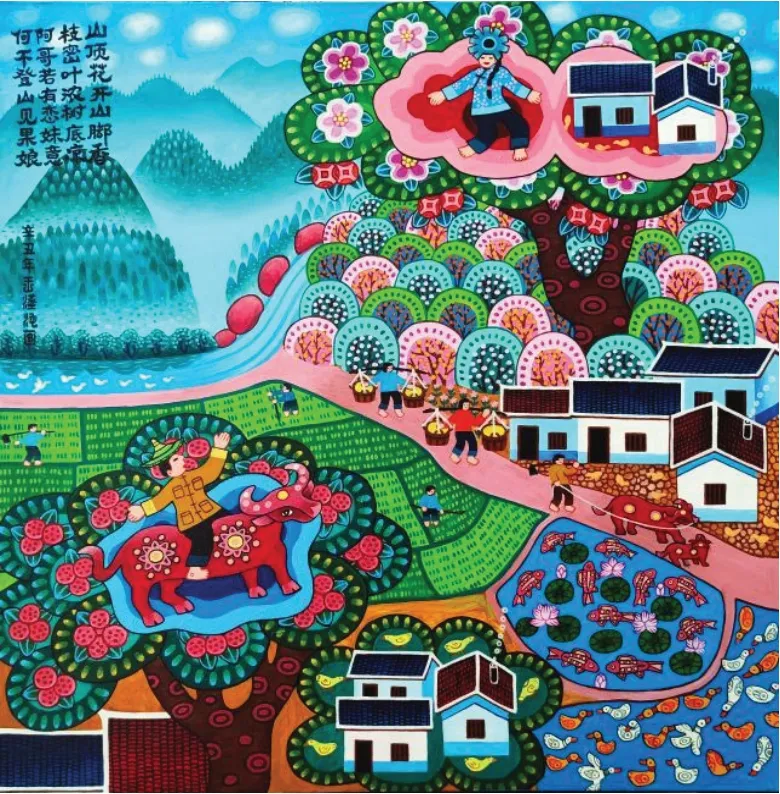

2.造型感知方式的趋同。龙门农民画的人物造型受到广府、客家和瑶族文化的影响,充分体现出中国传统绘画的“应物象形”艺术形式,也保留着农民画家浪漫主义的情怀。其作品形象多以平面造型,弱化体积和空间,注重表现人物动作和行为,背景突出协调性、装饰性与寓意表达,这与儿童的绘画思维模式,造型手法也相当吻合。如王汉池《客家山歌组画》(图2)在少女的服装、斗笠、竹篮、果园树木表现上强化画面的装饰性,以当地民族图案突出岭南客家瑶族少数民族的特征,这种平面造型手法和直接感知方式,适合作为儿童绘画造型范本教学。

图2 王汉池《客家山歌组画》(1.6m×1.2m 2021年)

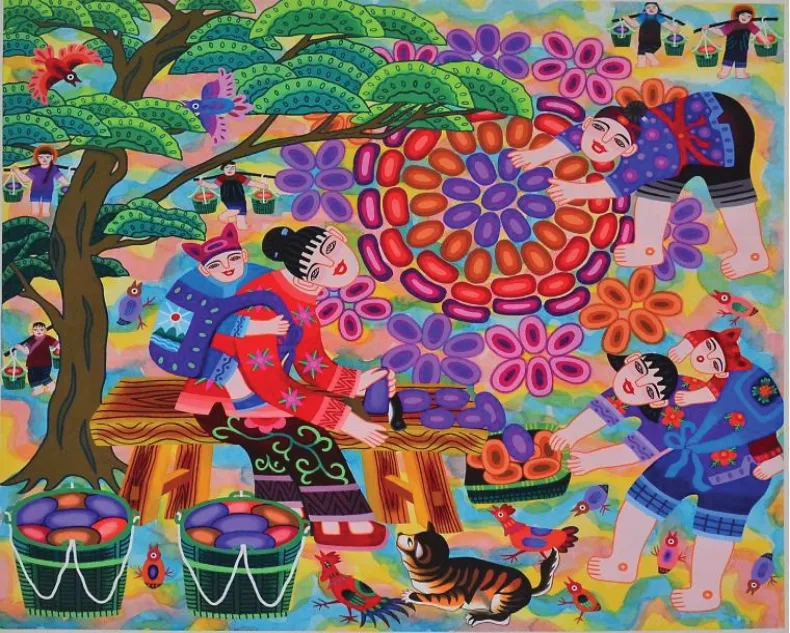

3.色彩搭配方式的吸取。龙门农民画作品夸张、浓烈、艳丽,高明度、高纯度、强对比使画面色彩呈现高调风格。对于物体设色不是以物象本色为参照,也不是西方现代艺术中的荒诞表现手法,更多的是从中国民间艺术、传统年画、版画壁画中吸收综合,形成具有个体感性和象征寓意的色彩体系。这一点与儿童美术表现中对色彩感知方式有异曲同工之处。如曾宝田《刨薯片》(图3)中五彩的番薯片配搭深蓝红多绣的瑶族服式;莫秀华的《准确度》,金灿灿的田野对应浅蓝的远山,火红的香蕉叶长出翠绿的果实;《抓小鸡》大面积群青的地面背景,衬托出农村儿童黝黑发红的肌肤等色彩搭配方式,很符合儿童美术的设色教学。

图3 曾宝田《刨薯片》 (1.6m×1.2m 2018年)

4.风格特征的易解易学。龙门农民画的艺术特征偏重于装饰性,“单线平涂”的简约艺术风格与儿童质朴纯真的绘画特点有共通之处。世代生活在农村的农民画家,其作品往往保留着浓郁而鲜活的山野气息,带着泥土的芬芳,体现出农民淳朴帅真的情感。返璞归真、大朴不雕、真情实意是龙门农民画意境的精髓,这也是评价儿童美术作品的一个重要的标准。如黄伟平《蓝田瑶家舞火狗》表现瑶族少女们围火而舞,告别童年,以特有少数民族仪式纪念自己的成人礼。画面以舞火狗为中心,穿插提取少女平常生活情节,人物勾线平铺,色彩简单淳朴。其作品风格对于儿童美术教育易读、易识、易学。

(三)发挥文化资源特色育人功效

新艺术课标突出课程综合,强调跨学科融合,注重艺术与自然、生活、社会、科技的关联,充分挖掘民间艺术资源的教育补充作用,突显综合育人的文化属性。对龙门农民画资源的开发利用,不仅要充分汲取审美教育元素,更为重要的是传递人与自然和谐共生的人类发展大观念。

1.农耕文化补充劳动教育。龙门农民画记录着新中国成立以来,特别是社会主义新农村的新变化与新气象,是东江地区本土劳动教育的活教材。在“五育并举”的教育背景下,当前学校教育最缺乏的,最难实施就是劳动教育。龙门农民画作品中有大量的表现田间劳作和种植场面,可以将耕种文化转化成为一部鲜活的劳动知识图解。如表现稻田成长过程作品:黄伟平作品《春来早》《故乡三月》《金秋》,茹泽宏作品《春耕》、罗秀芳作品《稻香满园》;表现民间特色小作坊作品:《做豆腐》《酿酒》《刨薯片》《做艾糍》等都是很好的劳动教学素材。

劳动教育在小学阶段多以感知和体验为主,目的是让学生在认知的基础上,发自内心的热爱劳动与尊重劳动。农民画家只有亲自在田间劳作过,才能描绘出劳动人民的真情实感。而作品呈现出来的真、善、美,充分体现了艺术创作来源于生活。把这一点感悟引入基础美术教育课程中,对劳动教育的效果可以起到事半功倍的效果。如谭池发的《车水》和《织网的渔家妇》、曾宝田的《织藤篮》和《人勤鱼肥》、王汉池的《淋菜》等作品,画家们通过描绘劳作的喜悦,讴歌幸福的生活,传达出世代相传的劳动理念:只要勤劳就能过上美好生活。

2.民俗文化传递精神文明。“人民是文艺创作的源头活水,一旦离开人民,文艺就会变成无根的浮萍、无病的呻吟、无魂的躯壳”[5]。龙门农民画之所以成为岭南民间艺术奇葩,其根本是作品植根于基层文化土壤,坚持以人民为中心的创作导向。如粤文化中的粤剧与粤绣,岭南民居建筑中的砖雕与泥塑;瑶族先民“好五彩衣服”,列入非遗的瑶族少女成人礼“舞火狗”;客家人奇特多彩的风土民情等民俗文化都融入龙门农民画作品之中。画家在这种多元民俗文化的长期熏陶下,继承创新,阐述出新一代龙门人的精神文明。如钟永廉《鱼跃龙门》、王彩红《风调雨顺国泰民安》、曾宝田《庆丰年》、黄伟平《童谣》等作品中,所呈现的民俗文化、亲情文化、道德文化都可作为素材加以开发利用,有助于学生在艺术学习中形成正确的历史观、民族观、国家观、文化观。课程开发只是一种手段,重要的是通过教学,把优秀民间传统文化精神一点一滴传递给下一代。

(四)遵循儿童教育规律传承发展

现代教育学创始人约翰·杜威(John Dewey)认为:儿童的成长过程和受教育过程有其自身的发展规律,教育应以儿童为中心进行组织和开展教学[6]46-47。对龙门农民画的教学开发利用,不光涉及艺术审美和技术表现层面,还涉及教学规律、方法论、儿童的认知层面。教学开发中需重点关注儿童身心发展的特点,选择合适的教学内容,分时期、分学阶进行教学,在美术训练中充分考虑儿童的心理、视觉、动觉、思维、语言等多方面因素,突出教育与身心发展的阶段性、协调性与有效性。

1.整体规划适应儿童教学特点。儿童的感知规律表明,其认识世界动机是从由单纯的动觉快感到动视觉的协调,从而产生对精神形象的兴趣,儿童绘画表现的方式是从自由涂鸦到概括图式把握,发展分化到更为详细、客观的写实再现[2]89。每个儿童的天赋各异,审美感知、表现方式也各有不同层次的倾向。因而对龙门农民画资源的教学开发,要重视对画面的点线面、造型、色彩、肌理、空间、形式等美术学科语言的筛选,从认知内容、学习阶段和能力水平进行科学分类。对育人目标整体规划和分阶构建,切忌零碎化、无系统的灌输。可以“五育并举”为中心,把龙门农民画中分成立德、启智、健体、尚美与修劳五类育人模块,进行分类教学;也可借鉴龙门农民画创作的艺术手法,结合年龄特征开展学科教学;或以艺术表现为中心,对龙门农民画教学内容中的图案式构成、装饰性色彩、平涂式造型、浓墨重彩风格进行单元化教学,依据儿童的感知方式、心理特征和学习能力进行教学内容设定。

2.文化传承根植于成长与内心。文化的传承要与人的成长历程及接受方式相结合,从心理学、生理学、教育学与社会学等多层面综合考量。儿童和成人的认知接受方式有很大的区别,他们更容易对新颖、热闹、好玩的东西感兴趣。因此要遵循儿童认知规律,关注其心理与喜好,开展课程设计与教学。如:可把农民画的形象变成当下时尚卡通形象进行表现;改变儿童美术表现的载体,把形象手工立体化可提高教学成效;也可改变教学模式,创新展示环节,善于采取喜闻乐见的形式,吸引学生参与其中,把民间的农民画教学变成一场生动有趣的体验实践活动,体现出“玩中学”“学中玩”,把优秀的传统文化元素渗透到课程之中。

三、结语

对地方文化资源的教学开发利用,要以新艺术课标的政策导向为指引,遵循教育教学规律与原则,整体设计、分阶施教、优化内容和形式创新。要坚持以育人为根本,从学科本体出发凝练出地方特色艺术课程,注重新时代社会主义精神文明教育,学生正确价值观的树立,在儿童成长历程中燃起中华优秀传统文化传承的新火苗。