跨境数字并购促进我国制造业数字化转型研究

——基于PSM-DID 方法的实证检验

卢翔林 卫力

(兰州理工大学经济管理学院 甘肃兰州 730000)

1 引言

数字技术、数字经济是世界科技革命和产业革命的先机,是新一轮国际竞争的重点领域,数字技术对于我国未来产业转型升级具有关键作用,数字技术已融入经济社会发展的各个领域,深刻改变着人们的生产方式和生活方式,数字技术与制造业的产业融合为我国制造业转型升级提供了新的动力和方向。目前,我国已经迅速成长为世界第一工业大国和第一制造大国,但仍面临“结构封锁效应”和“低端锁定效应”双重困境[1-2],《中国制造 2025》明确指出我国制造业未来发展方面:提高创新能力,推进信息化和工业化深度融合。为了高质量完成中国制造向中国制造的转型升级和实现中国制造2025年宏伟目标,我国制造业亟须进行突破性转型。随着人工智能、区块链、云计算、大数据以及高速数据传输和虚拟现实等数字技术的成熟,数字化转型逐步为我国制造业的转型升级提供了新的契机。本文旨在探索我国制造业数字化转型途径,阐述企业跨国数字并购与其数字化转型程度的关系,为我国制造业数字化转型提出参考性意见具有重要意义。

2 文献回顾

目前,国内外学者对于数字跨国并购的研究并不多,主要包括以下几个方面:鲁慧鑫,郭根龙,冯宗宪(2022)[3]阐述了跨境数字并购的内涵:其认为跨境数字并购有效融合了数字技术和商业模式,是一种以获取数字技术为主要目标的跨国投资新模式,该并购模式能够有效解决企业自身数字化水平不高的问题,加强企业自身运用数字技术能力,助力企业全球价值链地位不断向上攀升。黄先海,王瀚迪(2021)[4]数字产品进口能有效促进我国企业数字技术创新与数字化创新,企业知识存量对这一效应发挥正向调节作用。数字服务主要包括:数据购买,数据分析、数字软件服务等。综合上述学者的观点,本文将跨境数字并购定义为:企业为满足自身数字化转型需求提升数字运用能力,以国外数字技术为目标的数字技术和数字服务的并购行为。

基于上述分析可以发现:国内大部分学者详细阐述数字化转型的重要性以及数字化能够为我国企业和制造业所带来的各种影响,但鲜有学者通过实证检验来论述我国制造业实现数字化转型的途径。本文将我国A股上市制造企业跨国数字并购和其自身数字化转型程度相匹配,采用PSM-DID模型进行实证检验跨境数字并购是否能够促进我国制造业数字化转型程度的提高,为我国制造业数字化转型提供政策建议。

3 模型构建与研究假设

3.1 直接传导机制

3.1.1 跨境数字并购是否能够促进企业数字化转型

若企业面临技术瓶颈难以突破,通过外部的技术并购从而获取稀缺技术资源突破技术难题是一条可行的有效措施,也是企业最迅速有效的成长战略。企业的跨国数字并购行为体现“技术溢出”效应:数字技术具有动态性、可延展性在企业并购完成后更新企业知识库,促进企业数字创新,Nyl N D,Holmstr M J(2015)[5]认为数字创新具有自生长性、无边界性,新主体能够主动适应数字化趋势而创造性地使用数字技术创造新产品和服务,从而进一步推动企业的数字化转型。从长期转型升级来看,数字并购能够使企业掌握数字资产,优化企业控制和塑造知识产权的方法和其发展路径,使其更好为自身的数字化战略服务。BLACKBURN(2022)[6]指出数字并购融合了数字技术和商业模式,数字并购已成为参与数字时代竞争和实现数字化转型的重要途径。基于此,本文提出第一个假设:

H1:跨国数字并购能够直接提高我国制造企业数字化程度。

3.2 间接传导机制

3.2.1 人力资本中介效应

不论是跨国数字技术并购还是企业的数字化转型,都是一个系统性复杂性过程,因此企业需要大量的数字人才作为支撑,拥有丰厚数字人才资源的企业才能更好完成数字技术并购过程,更利于满足后期企业进行数字化转型的需要。相比其他生产性技术,数字技术更为复杂,迭代速度快,对于高学历人才的需求量也更大,更要求企业不断优化人才结构。基于以上分析,本文提出第二个假设:

H2:企业跨境数字并购通过提高企业人力资本水平促进我国制造业数字化转型。

3.2.2 企业创新能力中介效应

Haneltet al.(2020)[7]作为数字技术研究的先行学者认为:数字技术具有特殊性和创新性,数字技术有利于企业拓宽数字知识库,同时利用数字技术可以提高企业数字创新能力,最终转化为企业创新水平的提高。Lechevalier (2014)[8]认为企业引进的数字化技术设备以及数字化软件本身具有较高的技术创新特征,因此数字并购能够深刻改变原有的生产流程或生产模式,进而提高企业的创新能力。Li L,Liu X,Yuan D(2021)[9]认为,企业开展跨境数字并购,可以高效低风险的获得被并购企业的数字技术,通过技术逆向溢出效应,改善企业的自主创新能力和研发水平。基于以上分析,本文提出第三个假设:

H3:企业跨境数字并购通过提高企业创新能力促进我国制造业数字化转型。

3.2.3 研发强度中介效应

研发投入强度是指企业研发投入的资金占当年营业收入的比例。严斌剑,吴启凡(2021)[10]认为,研发投入强度是数字经济影响全要素生产率的重要渠道,发挥着部分中介作用。姚维瀚,姚战琪(2021)[11]认为,研发投入强度是数字经济与产业结构升级的中介变量,由此可以发现研发强度可以作为具有一定中介属性的中介变量。基于以上分析,本文提出第四个假设:

H4:企业跨境数字并购通过提高企业研发强度促进我国制造业数字化转型。

4 研究设计

4.1 研究样本及数据来源

本文选取2011—2020年A股上市企业并购事件为样本进行实证检验。本文使用的跨境数字并购数据样本来源于Thomson one购交易数据库,根据美国BEA2022发布数字经济行业标准筛选出进行数字并购企业,其中对跨境数字并购交易数据做如下筛选:剔除金融行业ST或*ST行业的并购事件,按我国制造业代码筛选出属于制造业的数字并购企业,基于以上筛选原则最终获取129起并购事件。其他客观数据来源于国泰安和 Wind 数据库。

4.2 变量的选取与测量

4.2.1 被解释变量

数字化转型程度( DIGI),本文参考赵宸宇,吴非(2021)[12]等的做法,采用文本分析法对企业数字化转型程度进行量化,根据其提供的分词词典,利用Python软件抓取企业年报中出现的数字化转型的相关词汇,并计算各个词汇出现的频率,最后进行汇总处理,作为企业数字化转型程度的代理变量。

4.2.2 解释变量

企业跨境数字并购(did),本文参考鲁慧鑫等(2022)[13]的做法,通过Thomson one 并购交易数据库筛选我国上市公司发生的跨国并购,根据 BEA数字经济行业标准对数字行业的内容界定,筛选出129个满足条件的跨境数字并购样本,对企业跨境数字并购的量化采用虚拟变量,企业发生跨境数字并购,赋值为1,未发生赋值则为0。

4.2.3 中介变量

本文根据研究假设选取以下三个变量作为中介变量:(1)创新能力;(2)研发强度(RR);(3)人力资本水平(HD)。

4.2.4 控制变量

根据以往学者的研究以及与本文研究目标相关的资料查阅,选取并购方企业年龄(Age)、企业资产收益率(ROA)、销售净利率(PR)、企业规模(SIZE)、知识利用能力(ABSO)、整合管理效率(ME)、资产负债率(ALR)作为控制变量选取及说明。

4.2.5 实证模型构建

本文参考石大千(2018)构建PSM-DID模型的做法,具体步骤为:(1)利用得分倾向匹配(PSM)方法筛选出与实验组样本公司特点最相近的控制组样本;(2)利用得分倾向匹配后的实验组和控制组进行双重差分(DID)回归。具体模型如下:

其中,DIGI为企业数字化转型程度,did为treat*time形成的交互项,treat表示跨境数字并购的虚拟变量,当treat等于1时,表示该样本为已进行了跨境数字并购的企业,属于实验组;当treat等于0时,表示为未进行跨境数字并购企业,属于控制组;time是时间虚拟变量,等于1时表示跨境数字并购发生之后,等于0时表示跨境数字并购发生之前。Xit为相应的控制变量,εit为随机误差项,di和dt为行业固定效应和时间固定效应。

5 实证检验

5.1 基本模型回归结果分析

5.1.1 描述性统计结果

描述性统计结果如表1所示。

表1 描述性统计结果

5.2 实证结果

5.2.1 PSM-DID检验

表2DID检验结果显示:仅加入核心解释变量的回归结果,did的回归系数为1.467,可以发现数字并购对企业数字化转型的影响显著为正,加入控制变量后,did的回归系数为1.421,对制造业数字化转型程度的影响显著为正,这说明企业跨境数字并购显著提高了我国制造业数字化转型程度。为降低双重差分法估计偏误,本文进一步利用 PSMDID 方法进行稳健性检验,根据表2(3)(4)估计结果表明,无论是否加入控制变量,企业跨国数字并购依然显著提高了制造业数字化转型程度。PSM-DID 的实证结果与前文双重差分结果基本保持一致,从而进一步检验上述实证结论。本文的假设H1得到验证。

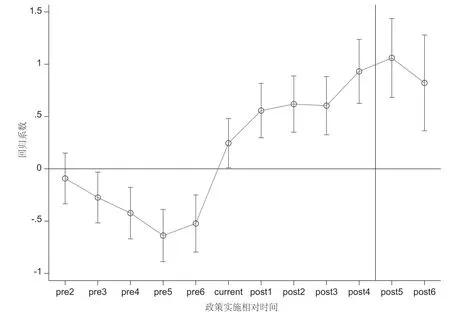

5.2.2 动态效应检验

为了进一步保证PSM-DID方法的稳健性,本文加入动态效应检验,研究了企业跨境数字并购后四年的制造业数字化转型程度,结果如下:在企业并购当年,数字并购的促进作用为正但并不显著,随后在第一,第二,第三,第四年系数分别为:0.557,0.619,0.604,0.931,显著提高了制造业数字化转型程度,且有逐年上升趋势。原因可能是当企业完成跨国数字并购后,将新技术与公司自身技术进行整合需要耗费一定时间,从而出现波动性,这也正是并购当年促进作用并不显著的原因。企业对外部获得的技术进行消化、学习、融合后,能够熟练运用新型技术,此时跨境数字并购的作用逐渐凸显、放大,这是跨境数字并购后对制造业数字化转型程度具有明显促进作用的原因,同时该检验也进一步验证了本文模型的可行性。

如图2所示,企业在进行跨境数字并购之前的年份,并购的虚拟变量系数均与零不存在显著差异,这表示在企业进行跨境数字并购之前没有不平等趋势。这进一步说明,我国企业数字化转型程度的变化并不是在开展跨境数字并购之前产生的,在跨境数字并购完成之后可以看到,企业数字化转型程度缓步提升,这说明跨境数字并购对于企业数字化转型具有正向的促进效应,并且这种促进效应会在企业完成跨境数字并购之后的年份中逐渐释放。

5.3 中介效应检验

根据实证检验结果表明,企业开展跨境数字并购对于我国企业的数字化转型具有显著的正向作用。因此,本文通过构建研发强度、创新能力、人力资本水平三个中介变量,进一步研究跨境数字并购影响企业数字化转型的作用机制,如表3所示。

表3 动态效应检验结果

5.3.1 创新能力的中介效应

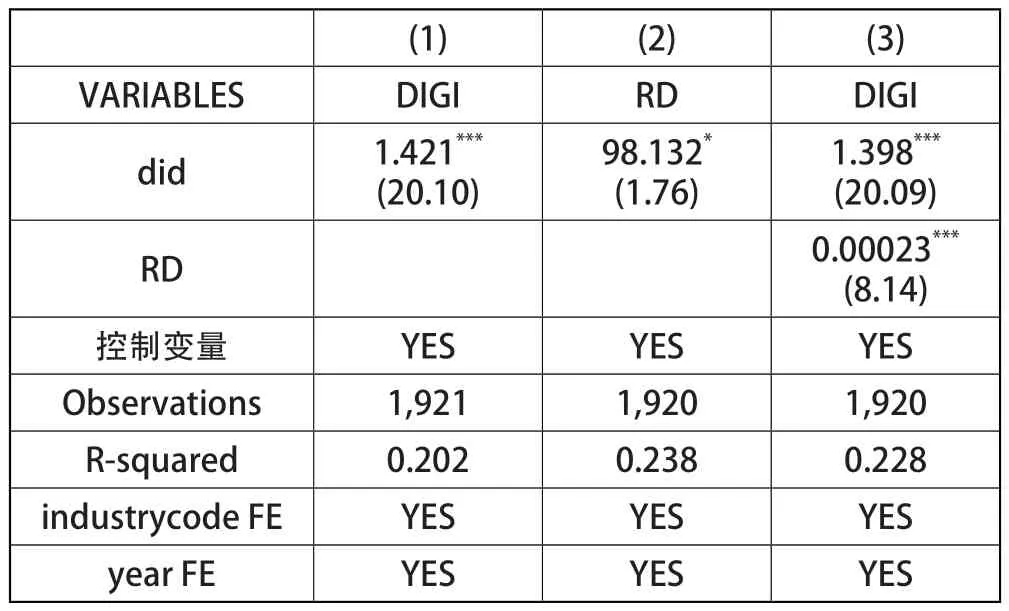

根据中介效应检验结果可得:由表4列(2)可知,did的系数为98.132显著为正,表明企业跨境数字并购对于企业创新能力(RD)的提高具有显著的正向作用;由表4列(3)可知,企业创新能力(RD)的回归系数为0.00023,显著为正,表明企业创新能力的中介影响效应显著。因此,本文假设H3得到验证。

表4 创新能力中介效应检验结果

图1 动态效应检验

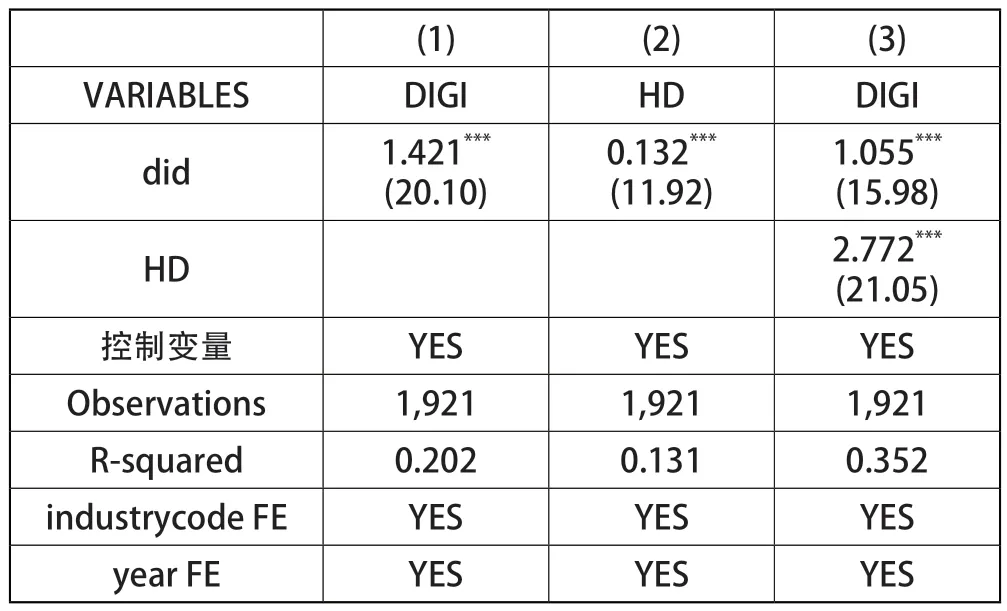

5.3.2 人力资本水平的中介效应

根据中介效应检验结果可得:由表5列(2)可以看到,did的系数为0.132显著为正,表明跨境数字并购对于企业人力资本水平(HD)的提高具有显著的正向作用;由表5列(3)可以看出,企业人力资本水平(HD)的回归系数为2.772,显著为正,表明企业人力资本水平的中介影响效应显著。因此,本文假设H3得到验证。

表5 人力资本水平中介效应检验结果

5.3.3 研发强度的中介效应

根据中介效应检验结果可得:从表6列(2)可以看到,did的系数为0.030显著为正,表明企业跨境数字并购对于企业研发投入强度(RR)的提高具有显著的正向作用;由表6列(3)可以看出,企业研发投入强度(RR)的回归系数为7.777,显著为正,表明企业研发投入强度的中介影响效应显著。因此,本文假设H4得到验证。

表6 研发强度中介效应检验结果

6 结语

本文选取中国沪深 A 股上市企业 2011—2020年的数字并购数据为研究对象,研究跨国数字并购对我国制造业数字化转型的影响。基于回归分析结果,得出以下结论:(1)企业跨境数字并购能够显著促进我国制造业数字化转型程度的提升。(2)跨境数字并购对于企业数字化转型程度的影响具有以下机制:研发强度、人力资本水平和企业创新能力在企业跨国数字并购影响制造业数字化转型的过程中起到了正向的中介作用,上述三者是跨境数字并购促进制造企业数字化转型的三条作用机制。

根据上述结论,得到以下启示:

从政府的角度出发,跨境数字并购对于我国制造业数字化转型的作用,在宏观政策上继续支持中国企业“走出去”,政府应积极加入区域一体化组织,积极主动构建数字化并购的区域规则,打破数字鸿沟和数字壁垒,为我国企业开展跨国数字并购创造有利的外部条件。改善跨国并购环境,简化并购程序,引导企业在自主研发的基础上通过数字并购的方式快速提升企业的数字化转型能力。

从企业层面出发,跨境数字并购对于促进自身数字化转型的作用,积极开辟跨境数字并购途径,把握跨境数字并购契机,根据企业自身数字技术空白,通过跨境数字并购的方式推动自身数字技术与自身产品融合,增强自身产品竞争力。