爱心助学,传递微光

文梵歌

对于我和我的朋友们,生活中有太多理所当然:父母的殷切关爱、忙碌的校园生活、丰富的课余活动、心仪的国风潮玩。但在前几天参加的助学活动中,我突然意识到,在当代社会,这种理所当然依然是很多孩子的“求之不得”,甚至是“想象之外”。

因为难得的机缘,我參加了“爱心帮”活动。一开始,我以为是电视综艺里的那种乡间度假活动。从高速公路到国道,从水泥路到石子路,我才慢慢从带队的陈文兵伯伯那里了解到,这是省民政厅信息宣传中心党支部的党员叔叔阿姨们组织的结对助学活动,帮助武陵山区家庭条件不好的弟弟妹妹们继续上学。听陈伯伯说,目前获得他们资助的山里孩子已经超过200多名。同行的晓莉姐姐正是十几年前受过资助的孩子之一,现在已长大成材,继续将爱心传递给更多需要帮助的孩子。

在本次活动我帮助的三个家庭中,我印象最深的是小青妹妹。从建始县城出发,要坐近三个小时的公交,再爬三十分钟山,才能到小青妹妹家。在她很小的时候,母亲就离家出走了,父亲去了远方城市打工,幸好有祖父母抚养她长大。但老人家年事已高,也没什么文化,家里前两年还是靠着“精准扶贫”政策从破破烂烂的危房搬进了新瓦房。

小青妹妹现在已经7岁了,却还不知道如何数数,还是靠着家里的一台老电视学会了说普通话。即将就读的小学,距离她家有5公里,相当于上个学就要绕我们学校的操场走12圈半,而且还是山路!

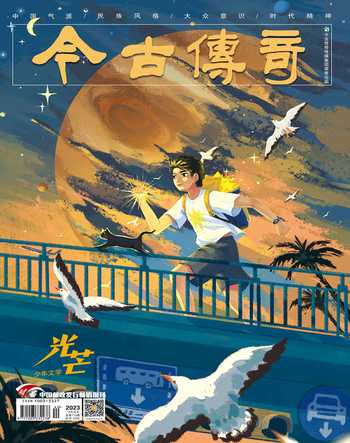

生活环境的巨大差异,让我在见到小青妹妹时有几分不知所措。接过我们送来的书籍和文具时,她的眼里闪动着压抑不住的喜悦的光芒,面对外人非常拘束甚至有些畏惧的她,壮着胆子拥抱了我。我深深地觉得,自己能做的,是如此有限。

回去的路上,我忍不住想,假如我们换个角色,我出生在小山村,没有习以为常的智能手机、新媒体,没有各类因为信息太泛滥、选择太多样都有些无所谓的好吃、好用、好玩的存在,只有残缺的家庭、垂老的祖辈、清贫的生活、闭塞的信息,我会怎么样,我能怎么样?

这样的想象,只是开个头,就已经让人不能忍受,也不能继续了。我们的“习以为常”,其实是很多人的“极大幸运”。

我想帮助更多像小青妹妹这样的孩子,就像如果在平行时空,我们角色互换,我也希望有人能来帮助我,在贫乏中送来色彩,在困于沟壑时指明出路。

我们也许做不到像张桂梅校长那样伟大,点燃自己,照亮贫困山区女孩的命运,但我们至少可以做一点萤火,即使微弱,也能在黑暗里发一点光。

(责任编辑/孙恩惠)