分析替格瑞洛联合氯吡格雷在经皮冠状动脉介入治疗冠心病中的临床价值及对凝血功能的改善效果

曹兴阳

冠心病在目前临床上较为常见, 这种疾病的发生与多种因素密切相关, 尤其是随着近年来社会的不断发展, 冠心病成为了老年人群中最常见的一种心血管疾病, 这种疾病一旦发生, 则会对患者的日常生活造成极大的影响[1]。这种疾病已经严重威胁到患者的生命健康, 所以在对患者进行治疗时需根据患者的临床症状做出相应的治疗方案调整。这种疾病在接受治疗时常用药物以氯吡格雷为主, 但单纯应用这种药物治疗的效果并不理想, 而替格瑞洛属于一种新型的血小板聚集抑制剂, 能够有助于降低心肌梗死和心血管死亡等事件[2]。医务人员在对患者进行实际用药时, 所选择的治疗方案通常需根据患者的临床症状做出相应的调整[3]。而在近年来的临床研究中发现, 由于冠心病死亡的患者大约占到我国所有心血管疾病患者的20%~30%[4]。而在对患者进行治疗时, 选择经皮冠状动脉介入治疗成为了近年来临床研究的一个重要治疗方案。本次研究选择2021 年1~6 月本院80 例符合要求的老年冠心病患者作为研究对象, 分析在进行经皮冠状动脉介入治疗时应用氯吡格雷联合替格瑞洛的效果, 结果报告如下。

1 资料与方法

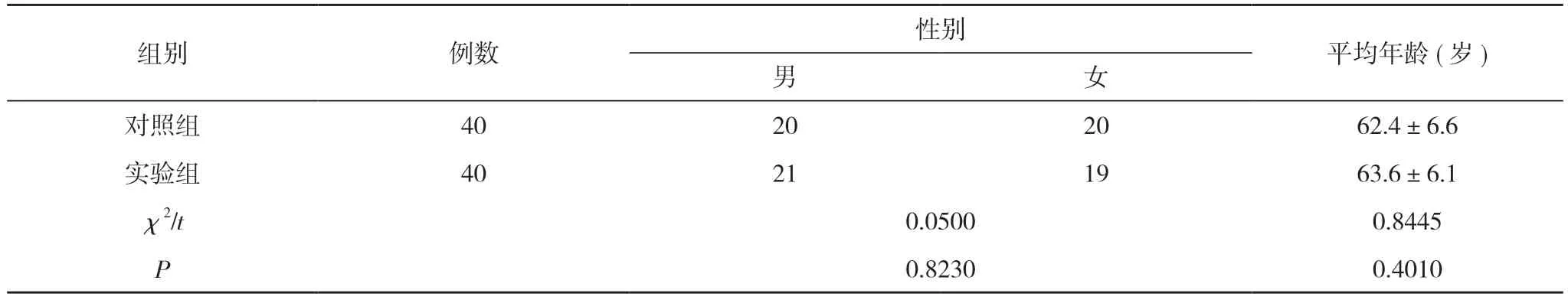

1.1 一般资料 选择2021 年1~6 月本院80 例接受经皮冠状动脉介入治疗的冠心病患者作为研究对象, 随机分为对照组与实验组, 每组40 例。实验组患者年龄60~81 岁, 平均年龄(63.6±6.1)岁;男21 例, 女19 例。对照组患者年龄60~82 岁, 平均年龄(62.4±6.6)岁;男20 例, 女20 例。两组患者的一般资料对比, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。见表1。本次研究经医学伦理委员会审核后批准通过。

表1 两组患者的一般资料对比(n,±s)

表1 两组患者的一般资料对比(n,±s)

注:两组对比, P>0.05

组别 例数 性别 平均年龄(岁)男女对照组 40 20 20 62.4±6.6实验组 40 21 19 63.6±6.1 χ2/t 0.0500 0.8445 P 0.8230 0.4010

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 本次研究中患者入院时临床症状与体征表现符合冠心病诊断标准;患者经影像学检查或病理学检查, 符合本次研究疾病诊断标准;患者对本次研究知情且签署知情同意书;患者知晓本次研究中基本资料被调取可能性。

1.2.2 排除标准 患者在入院时存在明显的脏器损伤或本身存在原发性脏器疾病;患者存在血液性疾病或肿瘤性疾病;患者自身或患者家属不同意本次实验开展;患者由于主观因素无法参加后续随访调查。

1.3方法医务人员按要求根据经皮冠状动脉介入治疗方式对患者进行治疗。患者入院后均口服阿司匹林肠溶片, 0.1 g/次, 1 次/d。对照组患者在介入治疗前后给予氯吡格雷治疗, 在介入治疗前口服负荷剂量300 mg, 在介入治疗后口服75 mg/次, 1 次/d。实验组患者介入治疗前后在对照组基础上增加替格瑞洛治疗,在介入治疗前口服负荷剂量180 mg, 在介入治疗后口服90 mg/次, 2 次/d。 两组均治疗1 周为1 个疗程,连续治疗4 个疗程。

1.4 观察指标及判定标准

1.4.1 对比两组患者的临床疗效 疗效判定标准:显效:治疗后患者的心功能得到明显的改善, 症状得到控制, 未见不良反应发生;有效:治疗后患者的心功能及症状明显改善, 偶发心脏不适, 但不影响患者的正常生活;无效:治疗后患者临床症状及心功能未见改善[5]。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.4.2 对比两组患者治疗前后的凝血功能指标 治疗前后检测凝血功能指标, 包括APTT、PT、TT、Fbg、D-D。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t 检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

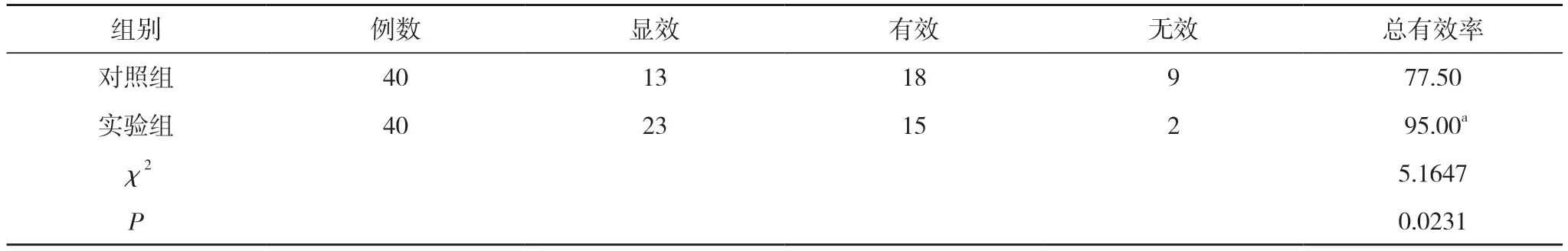

2.1 两组患者的临床疗效对比 实验组患者的总有效率高于对照组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表2。

表2 两组患者的临床疗效对比(n, %)

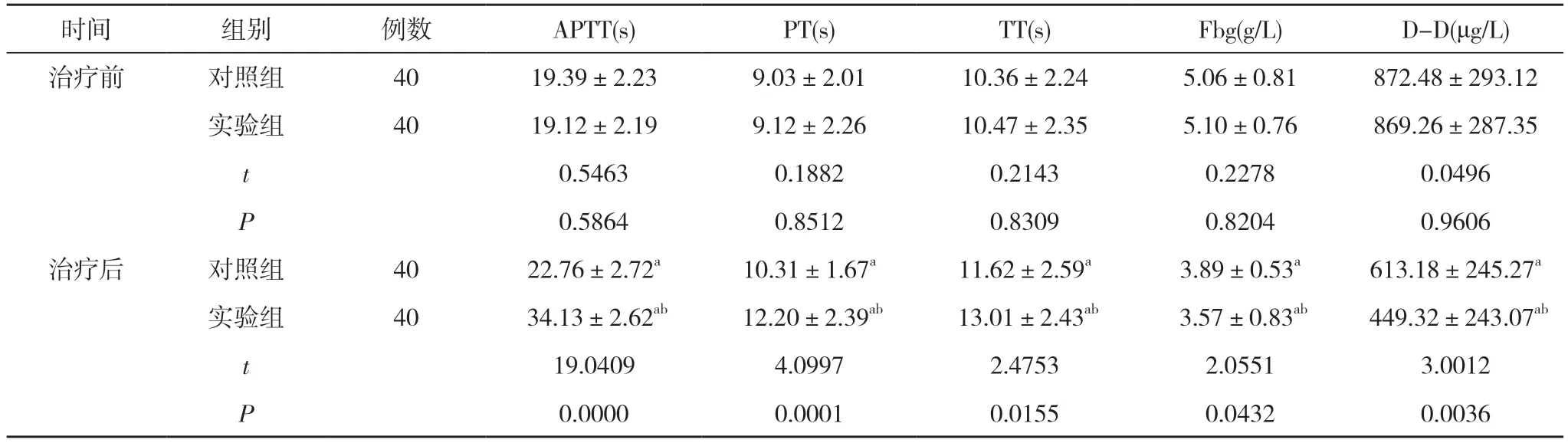

2.2 两组患者治疗前后的凝血功能指标对比 治疗前, 两组患者的APTT、PT、TT、Fbg、D-D 对比, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组患者的APTT、PT、TT 长于本组治疗前, Fbg、D-D 低于本组治疗前,且实验组患者的APTT、PT、TT 长于对照组, Fbg、D-D低于对照组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后的凝血功能指标对比(±s)

表3 两组患者治疗前后的凝血功能指标对比(±s)

注:与本组治疗前对比, aP<0.05;与对照组治疗后对比, bP<0.05

时间 组别 例数 APTT(s) PT(s) TT(s) Fbg(g/L) D-D(μg/L)治疗前 对照组 40 19.39±2.23 9.03±2.01 10.36±2.24 5.06±0.81 872.48±293.12实验组 40 19.12±2.19 9.12±2.26 10.47±2.35 5.10±0.76 869.26±287.35 t 0.5463 0.1882 0.2143 0.2278 0.0496 P 0.5864 0.8512 0.8309 0.8204 0.9606治疗后 对照组 40 22.76±2.72a 10.31±1.67a 11.62±2.59a 3.89±0.53a 613.18±245.27a实验组 40 34.13±2.62ab 12.20±2.39ab 13.01±2.43ab 3.57±0.83ab 449.32±243.07ab t 19.0409 4.0997 2.4753 2.0551 3.0012 P 0.0000 0.0001 0.0155 0.0432 0.0036

3 讨论

冠心病在目前临床上属于一种常见的心血管疾病, 而在对患者进行治疗时为了保障治疗效果, 通常采用经皮冠状动脉介入治疗方案, 并且这种治疗方案能够获得一定的效果[6-9]。但经皮冠状动脉介入治疗容易导致患者出现支架内血栓或者再次狭窄的问题, 对于预后恢复可能会产生一定的影响, 从近年来的临床研究可以看出凝血纤溶功能失衡以及血液出现高凝状态和血小板聚集等现象的发生, 与患者支架内血栓有极为密切的关联[10-13]。采用氯吡格雷对其进行治疗,能够使其与血小板膜表面的二磷酸腺苷(ADP)受体充分结合, 通过这种药理作用, 能够有效抑制血小板聚集[14,15]。但随着近年来药物的广泛应用, 氯吡格雷在应用过程中整体起效较慢, 并且部分患者在使用氯吡格雷进行治疗时容易出现抵抗现象, 导致治疗效果降低, 而在对患者进行治疗时选择替格瑞洛作为治疗药物, 则能选择性的抑制P2Y12受体, 能够有助于降低患者的血栓形成并抑制血小板的聚集作用, 替格瑞洛起效较快并且具有较高的安全性和可靠性[16-20]。

本次研究结果发现, 实验组患者的总有效率95.00%高于对照组的77.50%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗前, 两组患者的APTT、PT、TT、Fbg、D-D 对比, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组患者的APTT、PT、TT 长于本组治疗前, Fbg、D-D 低于本组治疗前, 且实验组患者的APTT(34.13±2.62)s、PT(12.20±2.39)s、TT(13.01±2.43)s 长于对照组的(22.76±2.72)、(10.31±1.67)、(11.62±2.59)s, Fbg(3.57±0.83)g/L、D-D(449.32±243.07)μg/L 低于对照组的(3.89±0.53)g/L、(613.18±245.27)μg/L, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。由此提示, 在对患者进行经皮冠状动脉介入治疗时应用替格瑞洛联合氯吡格雷产生的效果良好, 能够有助于改善患者的病情。

综上所述, 对冠心病患者进行经皮冠状动脉介入治疗时选择氯吡格雷联合替格瑞洛, 能够最大程度提高患者的治疗效果, 明显改善经皮冠状动脉介入治疗后的凝血功能, 对于康复有良好的促进作用。