现实的反叛:立体主义视野下的现代建筑嬗变

摘 要:建筑形式的发展在很大程度上受到艺术流派及其视觉特征的影响,因此建筑设计师一直在尝试将二者进行融合,以创造新颖的建筑样式。立体主义作为20世纪极具影响力的艺术流派,创新性地将冲突、扭曲及多视点等元素与方法融入二维画面中,由此成为现代建筑设计重要的灵感来源之一,促使建筑设计师打造出有别于千篇一律的功能主义建筑的标志性建筑作品。

关键词:立体主义;现代建筑;空间;透明性

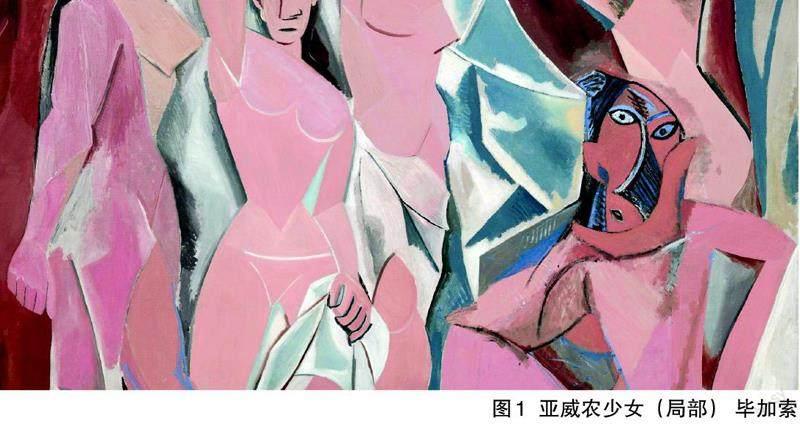

立体主义作为艺术流派之一产生于 20世纪初,其画作通常由同一框架內不同视角的物体组成,使画面呈现支离破碎且抽象的观感。毕加索于1907年创作的《亚威农少女》可视为立体主义的开山之作(图1),画面中的人物形象十分扭曲,以块面化的方式进行多维角度的集中展现。由此可见,立体主义画派摒弃了传统以透视方法来呈现画面的形式,画面中的主体以一定方式切割,并转化为几何形,再进行重组。

现代主义建筑的萌发与立体主义流派产生的时代背景相近,恰逢工业革命兴起。在这一时期,人们的思想意识发生了巨大变革,各行各业中传统的工艺模式也逐渐向工业化生产方式转变,同时新材料及新技术的产生进一步推动了工业化进程。尽管立体主义从出现到没落仅经历了不到十年的时间,但人们关于立体主义与现代建筑的讨论从未停止过。

一、现代建筑的几何形态

(一)块面化转译

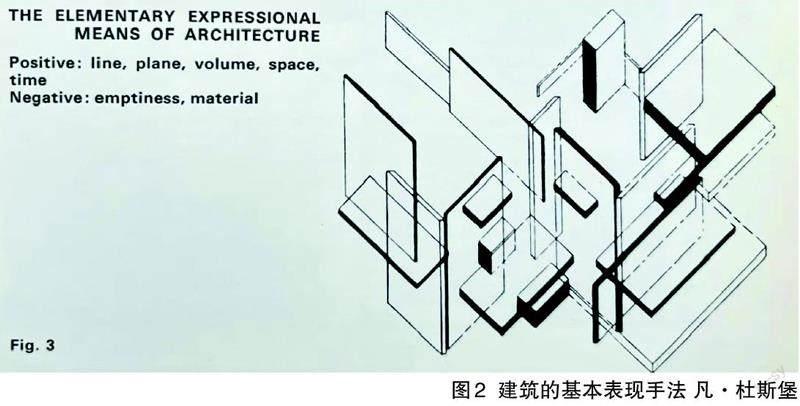

受立体主义流派推崇块面化的启发,风格派开始采用新造型主义的视觉原则,这些原则由荷兰画家皮特·蒙德里安提出,其进一步将画面所描绘的内容抽象几何化,并主张利用几何体块及线性元素去分析对象,以呈现抽象美。该模式在以功能主义为第一宗旨的现代建筑中得到推崇,使建筑脱离了当时繁杂的装饰形式,同时建筑设计师的思维也从侧重建筑外观造型转向注重空间构造及内部形态。1920年,风格派核心人物凡·杜斯堡在《建筑的基本表现手法》一图中延续了立体主义中摒弃三维透视的特征(图2),其中传统的立方体模式不复存在,取而代之的是以大小迥异的阻隔板围挡而成的不规则体,由于各个界面分离并自由穿插,整体呈现良好的韵律及形式感。由此可见,立体主义对后期现代艺术流派的萌发与建筑空间多元化发展产生了深远影响。

(二)立体化呈现

1924年,由吉瑞特·托马斯·里特维德在荷兰乌德勒支设计的施罗德住宅可被视为蒙德里安风格派绘画的立体化展现,同时其也是现代主义建筑风格极具代表性的建筑之一。施罗德住宅的外立面由几何方形板片构成,其中,风格派所倡导的红、黄、蓝色线条与玻璃开窗错落有致(图3),空间内部方形玻璃与阻隔墙体相互穿插(图4),虚实相映,呈现出独具韵味的空间光影及形态。总而言之,其整体构图灵活均衡,建筑形式语言简练,展现了几何美感。

几何形态在现代建筑中的盛行与建筑材料的更新迭代脱不开干系。以往的建筑都依托砖块堆砌,然而砖块不易二次切割,也很难堆砌成标准的几何形状,且受到承重体系的制约,建筑各立面较为封闭。工业革命之后,混凝土逐渐取代砖块,成为建筑建造的主要用材,同时其可被浇筑成任意形状,具有良好的承重性能,在行业中极具优势,为立体主义思想在现代建筑中的转化提供了物质条件。

二、现代建筑的解构与重组

(一)构成主义萌生

立体主义流派对构成主义建筑的影响由来已久。1918至1922年间,勒·柯布西耶开始尝试创造其独特的立体主义风格,他专注于纯粹主义理论和绘画,尝试将他的理论研究融入建筑项目中。例如其极具知名度的朗香教堂,一反之前以单一几何元素为出发点的设计手法,运用塑性理念解析了空间模块并引入了奇特的光影关系,创造了极具个性化及体验感的非标准建筑空间。

以功能性为首要纲领的现代主义建筑在工业革命后逐渐占据垄断地位,这使得建筑在不同国家及地区都呈现出统一且固化的样式,因此建筑师们开始借鉴立体主义流派的形式处理手法,革命性地在空间形态及立面上使用方锥、菱形或尖锐的线条等样式,这也直接影响了超现实主义及构成主义等建筑设计流派的产生与发展。此类建筑因极具视觉冲击力的立面而与众不同,与传统的功能性建筑形成了明显的反差,挣脱了现代主义风格的束缚。

与此同时,受立体主义的影响,建筑师们开始尝试运用创新性理念及语义进行空间创作。观者可能无法用传统的思维逻辑去认知他们设计的空间,因为其脱离了标准的功能特征及组合方式,使得建筑及空间的形式变得愈发多元化。在建筑师甘特·贝尼奇设计的德国斯图加特大学太阳能研究所中,人们便可以一饱眼福(图5),其建筑外形被解体,原本建筑中的规整空间及几何元素被打破,变得充满动势且富有趣味性,颠倒、重组及无序的造型语言呈现着反现实与反规则的不均衡美。

(二)建筑形式颠覆

立体主义流派的画家们将二维画面中不同时空的元素进行解构并重组,在汇总为一体时,这些元素依然表现的是其本质的模样,因此呈现的是画者对于现实物体的一种抽象与非理性的感知。与之相比,设计者对建筑空间的解构创作构思则显得更为复杂。建筑体作为一个真实存在的三维空间,能依附于时间维度来提供给人们感知及体验的场域,其既具有物质属性,又具有精神属性。至于如何解构与重组才能既保留建筑空间的本质又呈现一定的美感,设计者可以从建筑空间的功能、结构或文脉等角度进行解构,并对完整的建筑体系展开重新评估,同时将观者在空间内行走的一系列过程纳入空间序列设计之中。可见,受立体主义影响,建筑师们解放了现代建筑,并逐渐更新了对建筑及空间本质的认知。

三、现代建筑的透明性

(一)建筑透明性释义

1944年,戈尔杰·凯普斯在其发表的《视觉语言》中对透明性是如此描述的:“如果人们看见两个或更多个图形彼此重叠,它们中的每一个图形都因这个公共的重叠部分而完整,这时人们就陷入一个矛盾的空间维度,人们必须设想一种新的光学特性,才能解决这个矛盾。这些图形具有了一种透明性,它们是互相贯通的,彼此间没有视线的遮挡。然而,透明性不仅仅暗示着图形的一种光学特性,它还暗示着一种更宽广的空间秩序。”可见,建筑透明性与立体主义的概念一脉相承,其暗示着人们对多方位空间的同时感知,影响着全新的现代建筑空间观念。1964年,英国建筑学家柯林·罗在《透明性》中明确表明立体主义绘画是建筑透明性的源头,透明性的空间具备复杂、多维、通透等视觉特征,同时这些空间图式都试图把共享区域据为己有,因此被认为是透明的,即它们能够相互渗透。由此可见,透明性空间与人的视知觉体验及感知相关联,其使空间从封闭限定中解放出来,从而使空间获得了真正意义上的自由与开放。

(二)透明性形式运用

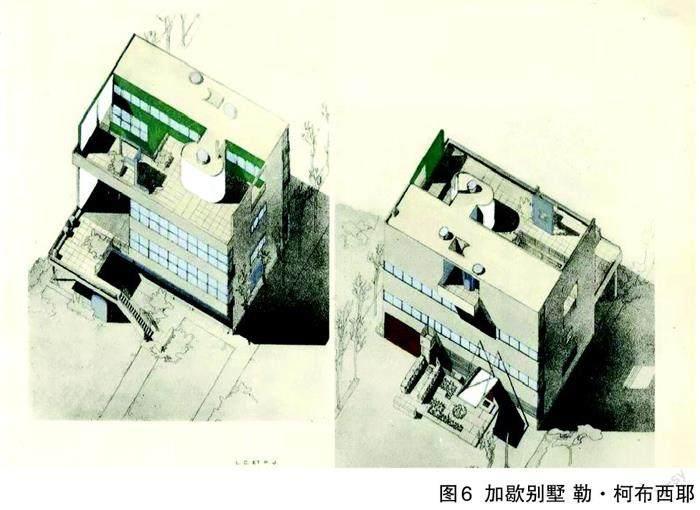

当代建筑学曾以“空间-时间”(space-time)及“共时性”(simultaneity)等词汇对透明性进行诠释,意图将时间维度融入建筑设计考量之中,而柯林·罗的透明性概念则更系统地挖掘了立体主义美学在建筑形式上无尽的可能性。他在戈尔杰·凯普斯的基础上提出了建筑学领域中物理透明与现象透明两个概念,且二者都来自立体主义绘画。柯林·罗以包豪斯校舍的玻璃立面为例,阐明前者在建筑空间中的运用,以勒·柯布西耶的加歇别墅(图6)解读了后者在空间中的应用。加歇别墅的外立面通过运用等高的墙体强化了玻璃的平面效果,柱列、凹凸体块以及楼梯扶手、墙等互为图底关系,构造出与立体主义绘画类似的叠合垂直平面。其打破了以一个固定视点去塑造空间的束缚,使得同一时间内感受多方位空间成为可能,创造了新颖的空间路径体验。由此可见,物理透明性是通过建筑材料语言创造透明性质感,而现象透明性更多表现为一种空间秩序,依靠建筑立面上多个层次的叠加,造就丰富的视知觉体验。

四、结语

希格弗莱德·吉迪恩在其著作《空间·时间·建筑》一书中提到:“在没有把握赋予立体派绘画生命的灵魂之前,没人可以理解今日的现代建筑。”可见立体主义对于现代建筑理论及实践有着深刻的影响,尤其对功能主义倡导的较为单一的空间形式具有深刻的启示作用,其影响是本身属性和时代更迭的必然结果。立体主义中几何形态、解构、重组及透明性等超前的形式语言在现代建筑中被不断应用,由此激发建筑设计师在创作时积极发挥主观创造能力,敢于对现有理念及手法进行改革创新,以创造更具实验性及体验感的多元化空间环境。

参考文献:

[1]徐金荣.勒·柯布西埃与立体主义:下[J].新建筑,1995(2):40-43.

[2]王鑫星.SANAA作品特征的解構解析[D].南京:南京大学,2013.

[3]科恩,安德森.视觉语言[M].徐立,译.上海:上海人民美术出版社,2012.

[4]罗,斯拉茨基.透明性[M].金秋野,王又佳,译.北京:中国建筑工业出版社,2008.

[5]吉迪恩.空间·时间·建筑[M].王锦堂,孙全文,译.武汉:华中科技大学出版社,2014.

作者简介:

葛文超,硕士,南通理工学院助教。研究方向:环境设计。