社会网络视角下团队领导齐美尔网络中介对团队合作的影响*

曹 曼 赵曙明 张秋萍 吕鸿江

·研究构想(Conceptual Framework)·

社会网络视角下团队领导齐美尔网络中介对团队合作的影响*

曹 曼1赵曙明2张秋萍1吕鸿江1

(1东南大学经济管理学院, 南京 211189) (2南京大学商学院, 南京 210093)

团队内子群体可能引发分化、冲突, 甚至导致团队分崩离析。以往研究忽视了团队领导这一关键个体, 未能充分揭示其在子群体间的直接协调过程, 更缺乏对领导−子群体−团队三方关系的深度解析。鉴于此, 本文拟基于社会网络视角, 引入团队领导齐美尔网络中介这一概念(即团队领导作为两个或多个子群体之间的中介人), 探讨团队领导对子群体冲突的调和从而实现团队合作的过程机制。本文扩展了子群体领域研究, 也为提升团队管理及团队领导效能提供了理论借鉴和实践指导。

团队领导, 齐美尔网络中介, 子群体, 团队合作

1 问题提出

当前全球经济格局持续调整, 各国政治格局错综复杂, 加之新冠疫情的强势来袭, 组织所面临的外部环境挑战不断加剧。随着团队成为组织解决复杂任务的关键形式, 如何促进各团队内部的有效协同和合作成为了组织有效应对外部环境挑战的关键。然而, 团队内子群体(子团队)的不断涌现(谢小云等, 2012), 可能引发分化、冲突, 甚至导致团队分崩离析(倪旭东, 季百乐, 2019), 因而成为组织成功应对环境、获取竞争优势的重要障碍。例如, 快手资深员工在公司内网发布长文控诉部门内部存在大量暗中较劲, 这种现象广泛存在于公司各级部门, 导致部门任务推进困难重重; 而作为全球最大家电零售巨头的百思买关闭中国所有门店的一个重要原因就是组织内部“莲花派”、“沃尔玛派”等纷争明显, 管理混乱。因此, 如何缓解子群体间冲突, 从而有效实现团队合作, 成为组织当前亟需解决的现实问题。

现有研究表明, 子群体或子团队可能会对团队运作产生不利影响(Thatcher et al., 2003; Li & Hambrick, 2005; Rico et al., 2007; Chiu & Staples, 2013; Ellis et al., 2013; Hutzschenreuter & Horstkotte, 2013; Heidl et al., 2014; 谢小云等, 2012; 陈帅, 2016; 倪旭东, 季百乐, 2019; 孙玥璠等, 2021)。例如, 子群体的形成可能导致个体将自身归类于不同的特定群体, 加剧了子群体之间的交流障碍, 进而阻碍团队有效合作(O’Leary & Mortensen, 2010; Ndofor et al., 2015; 周建等, 2015; Meyer et al., 2016)。若子群体内部具备较高的凝聚力, 子群体成员可能会出于维护子群体利益的群体目标而损害团队的整体利益(Bezrukova et al., 2009; 谢小云等, 2012)。中国情境下的管理者常常将其“亲信”列入主要统治群体, 这些“亲信”经常为谋取本派私利而引发公司或团队内部派系之间冲突不断(Chi, 1996; 罗家德, 郑孟育, 2009)。因此, 探究子群体消极影响的缓解机制也成为了理论研究的重要议题。

针对如何有效整合与协调团队内子群体这一问题,已有研究从团队结构和情境特征等方面探讨了子群体消极作用的调节机制(Carton & Cummings, 2013; Homan et al., 2007; Bezrukova et al., 2009; Bezrukova et al., 2012; 潘清泉等, 2015; 倪旭东, 季百乐, 2019)。例如, 通过干预子群体的数量、平衡性和子群体强度来减少子群体的消极作用(Gibson & Vermeulen, 2003; Cronin et al., 2011; Meyer et al., 2015; 陈慧等, 2019)。近年来, 仅有零星研究开始探讨特定领导风格对子群体消极影响的缓解作用(Chen et al., 2023), 例如包容性领导(Du et al., 2021; Qi et al., 2022)、谦卑型领导(Yao et al., 2021)和关系型领导(陈伟等, 2015)等。

然而, 现有研究仍存在以下不足:其一, 以往关于如何缓解子群体负面影响的研究更多停留在对于调节变量的探索(陈慧等, 2019; Qi et al., 2022), 缺乏对于如何直接减少或规避其负面影响的具体过程的探讨。在组织实践中, 子群体负面影响缓解是非常重要的实践议题。缺乏对于其过程的系统研究严重阻碍组织管理者深刻理解对于这一问题的自主干预。其二, 已有子群体研究大多将属性特征作为研究其社会过程的立足点(Bezrukova et al., 2009; 倪旭东, 季百乐, 2019), 少有研究根据关系网络来考察个体−子群体−团队之间的互动结构(Homan et al., 2020)。然而, 个体、子群体、团队并非简单的属性特征集合, 而是嵌套且相互依存的多层关系结构(Thatcher & Patel, 2012)。在这种关系结构中, 不同行动者的行为和决策都可能对其他行动者产生影响。目前研究焦点过度聚焦于属性分析, 缺乏对关系模式的探讨, 忽略了各行动者之间的关系网络的作用。

基于以上研究缺口, 本研究拟根据社会网络领域中“其他参与者关系干预”理论框架(The Changing Others’ Relationships Framework) (Halevy et al., 2019), 探讨团队领导作为团队内重要行动者如何利用自身独特的关系模式来进行子群体冲突的调谐并对团队结果产生影响的具体过程。“其他参与者关系干预”理论框架的核心观点是作为第三方的网络中间人能够建立和加强其他参与者之间的关系。通过聚焦二元互动关系, 第三方可以利用信息(如建议和反馈等)或激励手段等中介行为来塑造参与者之间关系, 包括创建或终止参与者之间的关系、改变其他参与者之间关系符号(从积极到消极或者相反) (Halevy et al., 2019)。因此, 当团队领导作为子群体之间的中介, 即齐美尔网络中介(Krackhardt, 1999), 则有可能通过自身的中介行为协调并缓解子群体之间的冲突。此外, 齐美尔网络中介其第三方嵌入的特性也表明, 即使并非有意协调双方的冲突, 也可能通过多种非语言形式来缓解冲突和矛盾, 从而有利于绝对冲突的过渡和调解(Simmel, 1950)。基于此, 探讨团队领导作为齐美尔网络中介对子群体冲突的协调则正好解决了上述理论研究中存在的问题。该研究不仅有利于明晰团队领导如何利用其位置或机会直接影响子群体间关系, 而且有助于全面揭示团队领导−子群体−团队三方调谐过程。

鉴于此, 本文拟基于社会网络视角, 引入团队领导的齐美尔网络中介这一概念, 即团队领导作为两个或多个子群体之间的中介, 探讨其对子群体冲突的调和从而实现团队合作的过程机制, 以构建团队领导−子群体−团队三方关系的理论框架。为了深入剖析这一过程, 具体解决方案是:第一, 借鉴社会网络视角, 根据团队内不同网络内容的分类, 界定团队领导齐美尔网络中介的内涵。第二, 基于“其他参与者关系干预”理论框架, 解析不同网络的团队领导齐美尔网络中介对子群体之间冲突及团队合作的影响机制。第三, 考察不同网络的团队领导齐美尔网络中介与子群体之间冲突及团队合作之间关系的重要边界条件。

2 国内外研究现状及发展动态

2.1 子群体负面影响缓解研究

子群体是基于某种特定关系属性, 团队成员之间自发形成的小群体, 其中成员之间具有相对直接且紧密的关系(Wasserman & Faust, 1994)。团队内子群体的存在可能会带来多种负面影响, 例如社会分类理论指出, 团队内子群体的存在会引发群际偏见及相应的负面认知, 进而阻碍团队进程(Tajfel et al., 1971)。与社会分类理论类似, 距离理论(Brewer, 1991)认为子群体成员与其他子群体成员存在心理距离, 因此合作意愿降低。具体而言, 相比不同的个体, 人们更喜欢与自己相似的个体亲近, 因此在整个团队中, 团队成员因其相似性而更加喜爱和信任子群体内部成员, 而对子群体外部成员不信任(Carton & Cummings, 2012; Bezrukova et al., 2009), 尤其是在强子群体中的成员更能够看到他们与子群体内部成员的高度相似性以及与子群体外部成员的高度差异性(van Knippenberg et al., 2004)。所以在这种情况下不同子群体及其成员之间可能出现冲突。

现有关于如何缓解子群体负面影响的研究大多聚焦于调节机制, 鲜有针对如何直接减少或规避其负面影响的探讨。目前有关调节机制的研究主要集中在子团队结构属性、团队成员个体属性和团队情境因素三个方面。在子团队结构属性方面, 子团队数量、平衡性、均匀度能够对子群体的影响起到调节作用(Carton & Cummings, 2013; Antino et al., 2019; 倪旭东等, 2016; 倪旭东, 贺爽爽, 2018; 田莉等, 2021; 张新星, 刘新梅, 2021)。在团队成员个体属性方面, 平等的团队成员地位(Ely & Thomas, 2001)、多样化的信念(Meyer & Schermuly, 2012)、团队子成员交换(倪旭东, 季百乐, 2019)等因素是不同子团队和成员间进行沟通交流和学习的必要保证。团队成员在平等的情境下会更好地理解互依的任务及存在的差异, 提高彼此学习的主动性。在团队情境方面, 一些特定的领导风格能够削弱团队多样性或子群体存在的负面影响。变革型领导可能促进整个团队成员对目标的清晰度和共享度, 从而减少子群体负面影响(Shipilov et al., 2008)。包容性领导能够抑制子群体的负面影响, 并促进员工的敬业度(Du et al., 2021; Qi et al., 2022)。此外, 良好的团队氛围(Gilson & Shalley, 2004)、团队任务特征(Xie et al., 2020)、团队的集体主义(Ma et al., 2022)、团队认同(孙玥璠等, 2021)可以在一定程度上调节不同子群体间的互动, 引导他们朝着共同的目标努力。

以往研究为子群体负面影响的缓和提供了良好借鉴, 但忽略了团队领导这一关键个体如何直接对团体内子群体进行整合及协调, 更缺乏对团队领导与子群体之间多方调谐过程的深度探讨。实际上, 团队领导作为团队内的关键个体, 是团队目标主要负责人, 其行动无疑能够对子群体以及团队产生重要影响。遗憾的是, 现有文献中对于团队领导直接协调的研究非常匮乏, 使得我们未能全面揭示团队领导与子群体之间的作用过程。因此, 本文拟借鉴社会网络领域内齐美尔网络中介, 探讨团队领导对子群体影响的作用机制。

2.2 齐美尔网络中介对子群体负面影响缓解研究的突破

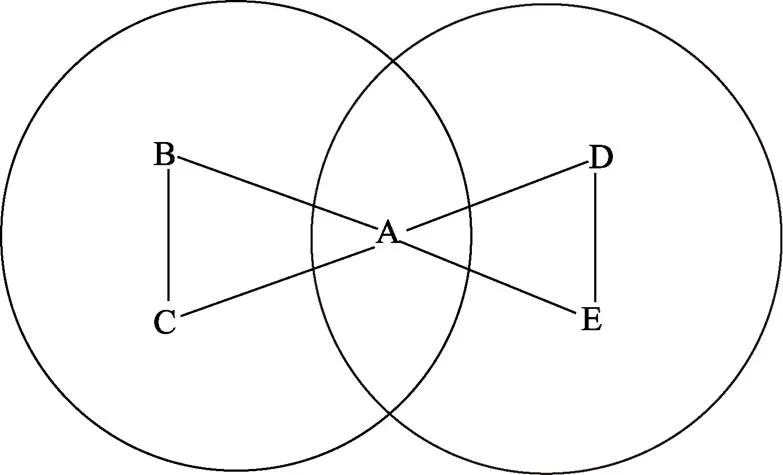

齐美尔网络中介(Simmelian brokerage)是指社会网络意义上派系(cliques)之间的中介(Krackhardt, 1999) (如图1所示中A)。其中派系(cliques)是指三个或以上节点之间直接连接的图, 且所有成员之间都是互惠的。值得注意的是, 此处派系即为社会网络意义上基于图论所形成的小群体。

图1 齐美尔网络中介

资料来源:作者绘制

齐美尔网络中介的概念最早起源于Krackhardt (1999)对齐美尔三方关系阐述(Simmel, 1950)的扩展和延伸。齐美尔(Simmel, 1950)提出在社会过程中加入中介的三元关系在关系的质量、动态及稳定性上与二元关系有着本质的不同。相对于二元关系, 三元关系减弱了个体性, 降低了个体的议价能力, 增强了冲突的解决。一方面, 第三方的存在表明绝对冲突的过渡和调解(Simmel, 1950)。另外一方面, 即使第三方并非有意协调双方的冲突, 也能够通过非语言形式来缓解冲突和异议。基于齐美尔对三方关系的阐述(Simmel, 1950), Krackhardt (1999)进一步提出齐美尔网络中介的概念即社会网络意义上内部紧密联系的小群体之间的中介。作为多个小群体的成员, 齐美尔网络中介者与组内的其他成员构成了非常具有凝聚性的结构, 如图1中, A和B、C从属于小群体1, 则三者之间是紧密联系的。A和D、E从属于小群体2, 则三者之间也是紧密联系的。A则是齐美尔网络中介, 连接了小群体1和小群体2。

基于社会资本的构成观点, Latora等(2013)认为齐美尔网络中介可以被看作是闭合网络和开放网络的结合, 一方面, 齐美尔网络中介是相互不连接的团队之间的唯一连接, 另外一方面, 在每个团队内部, 齐美尔网络中介又与组内的其他成员构成了非常具有凝聚性、闭合性的网络。在以往社会资本的相关研究中, 一直存在着关于何种网络结构能够成为社会资本的争议。一些学者认为, 闭合结构有利于提升信任和归属感, 增强合作行为和社会规范, 形成共享的文化。另外一些学者认为, 开放结构能够从网络中介或结构洞之间获得非冗余的信息。为解决这种争议, Latora等(2013)的研究指出, 个体不仅能够从单一的闭合结构或开放结构获得收益, 而且能够从两者的整合中汲取优势。因此, 齐美尔网络中介, 作为个体在封闭结构和开放结构之间界面上的结构位置, 成为了协调这种争议的重要着力点(孙笑明等, 2018)。

为进一步明晰齐美尔网络中介的概念内涵, 有必要将其与子群体研究中已被广泛应用的交叉分类模型(Chen et al., 2017)进行概念比较。通过概念对比发现, 齐美尔网络中介在指代对象、内涵范围和动态视角等方面均不同于交叉分类模型, 具有其独特的概念内涵和应用情境。具体差异如下:

(1)在指代对象上, 齐美尔网络中介是指同一网络中子群体之间的中介, 而交叉分类模型中则是指因不同属性类别而形成子群体之间的重叠。从社会网络视角出发, 子群体(或派系)是基于某种特定关系网络基础上, 团队成员之间自发形成的小群体(Wasserman & Faust, 1994)。例如在团队朋友网络中, 可能存在多个基于朋友网络的子群体。齐美尔网络中介则是这种子群体之间的中介。交叉分类模型则是社会分类的多个维度或属性同时用于影响个体的判断(Crisp et al., 2003)。例如, 在性别和种族两种属性的交叉中, 对于黑人女性感知者来说, 其他黑人女性是双重群体内成员(在两个分类维度上重合), 黑人男性和白人女性是混合群体成员(仅在两个类别维度中的一个维度上与感知者重合), 而白人男性是双重群体外成员。因此, 齐美尔网络中介和交叉分类模型在指代对象上具有很大的差异。

(2)在内涵范围上, 齐美尔网络中介同时包含网络中介的结构和中介行为, 而交叉分类模型则仅仅从配置的角度考察了结构。齐美尔网络中介是一种类型的网络中介, 相比于网络中介的位置和结构, 近年来一些研究认为网络中介是一种行为, 即中介相关的行动(Boari & Riboldazzi, 2014; Quintane & Carnabuci, 2016; Halevy et al., 2019)。与以往的结构主义相对应地, 这种概念化定义更聚焦于作为中介的中间人在实际情况下做了什么, 而不是假设占据中介的位置就能自动做出中介相关行为。因此, 齐美尔网络中介并非仅限于结构, 而是涉及作为齐美尔网络中介行动者的具体行为。而交叉分类模型中重叠的成员关系则仅是从子群体配置视角考察了结构。当各子群体之间存在跨组的相似性时, 交叉分类产生, 重叠的成员关系存在(Bezrukova et al., 2009; Chen et al., 2017)。

(3)在动态性视角上, 齐美尔网络中介能够带来动态的结构变化, 而交叉分类模型则侧重于从静态视角考察子群体之间重叠的配置。无论从行为视角, 还是从社会网络研究中“其他参与者关系干预”框架来看, 作为网络中介的第三方有可能通过中介行动来改变其他参与者的关系, 从而实现网络的动态结构变化。Halevy等(2019)认为, 中介的行为是第三方利用信息(如建议和反馈等)或激励手段来塑造参与者之间二元关系的影响过程, 其中包括为第三方创造或终止参与者之间关系的能力, 以及第三方改变其他参与者之间关系符号的能力(例如从积极到消极)。然而, 交叉分类模型则仅静态地分析了重叠的成员关系对子群体内成员社会评价的影响(Grigoryan, 2020; Prati et al., 2021)。例如, 不同的交叉重叠配置会导致不同的评价(Crisp et al., 2003)。

鉴于齐美尔网络中介涉及三方关系(即中介者和不同小群体内的其他行动者), 本研究提出, 齐美尔网络中介可能触发更高一层的社会整合过程, 从而对所在集体产生综合影响。在齐美尔网络中介的情境下, 团队领导作为不同网络的齐美尔网络中介, 有可能通过自身的中介行为, 缓解并改变两个或多个子群体之间的摩擦和矛盾, 从而提升团队合作和团队效能。因此, 结合上述子群体负面影响缓解研究, 引入团队领导齐美尔网络中介这一概念, 进而探讨其对子群体冲突的调和从而促进团队合作的过程机制, 对于最终构建团队领导−子群体−团队三方的关系框架具有非常重要的价值。

3 研究构想

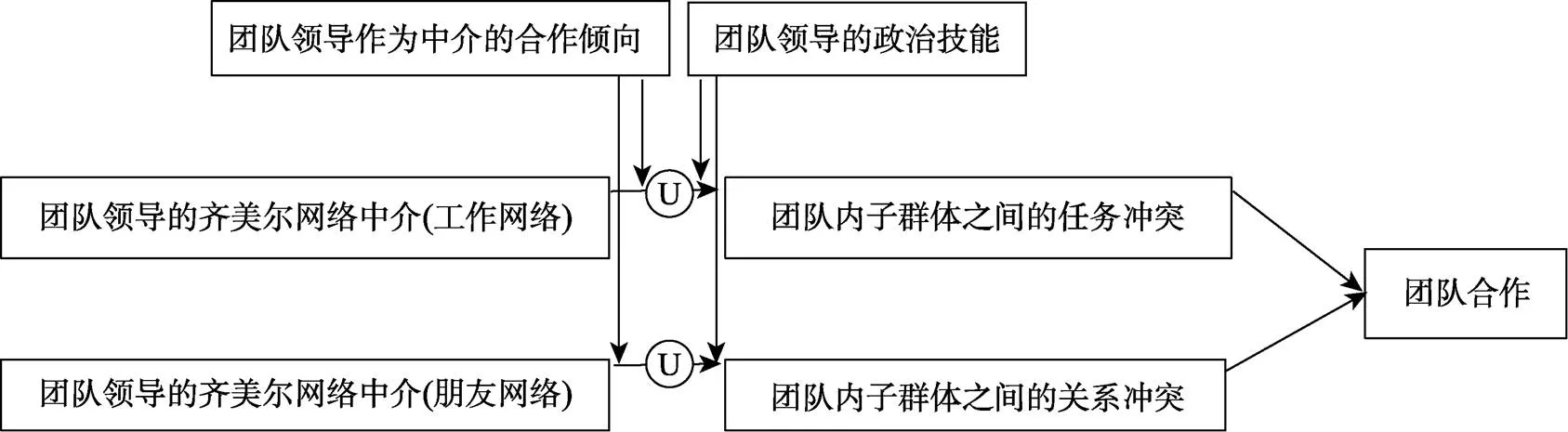

本文拟整合社会网络视角, 探究团队领导齐美尔网络中介对子群体冲突的调和从而实现团队合作的过程机制, 包括在理论上重点提炼不同的网络内容下齐美尔网络中介的内涵, 在实证研究上考察团队领导齐美尔网络中介与团队合作的中介机制及调节机制。本文主要由以下三部分构成:研究1基于网络内容分类(工具型网络和表达型网络)对团队领导齐美尔网络中介内涵进行界定; 研究2考察团队领导齐美尔网络中介类型(工具型和表达型)如何分别影响子群体之间冲突以及最终的团队合作; 研究3探讨团队领导不同齐美尔网络中介影响的重要边界条件−团队领导作为中介的合作倾向及团队领导的政治技能。这三个部分共同构建了团队领导齐美尔网络中介影响过程的理论框架。研究框架如图2所示。

3.1 基于网络内容的齐美尔网络中介内涵界定

本研究旨在根据特定网络内容分类, 对齐美尔网络中介内涵进行再界定及再划分, 从而为后续研究进一步明晰不同网络内容的团队领导齐美尔网络中介如何促进团队合作提供更为详尽的理论基础。具体而言:首先明确社会网络内容分类; 其次, 针对不同的网络内容对齐美尔网络中介进行划分, 分别确定其内涵; 最后, 对不同网络内容的齐美尔网络中介与其他类似的概念进行对比分析, 归纳出基于网络内容的齐美尔网络中介的独特之处。

根据社会网络的内容, 社会网络分为工具型网络和表达型网络。其中工具型网络通常出现在工作角色的履行过程中, 涉及工作相关资源的交换, 包括信息、专业知识、建议甚至是物质资源(Fombrun, 1982; Lincoln & Miller, 1979)。表达型网络则主要涉及友谊和社会支持等情感性交流, 是指通过社会情感支持和规范期望影响个体/组织身份的非正式联系。从理论上来看, 网络关系的内容定义了交换的主要资源, 而社会网络的各种性质如何发挥作用在很大程度上也决定于网络关系当中存在的特定资源。从实证检验上来看, 不同类型网络内容发挥作用的过程具有显著差异。基于此, 本研究拟整合齐美尔网络中介和网络内容分类, 将齐美尔网络中介划分为工具型齐美尔网络中介及表达型的齐美尔网络中介, 并将其与相关的概念进行对比分析, 以明晰其概念及基本特征。

3.2 团队领导齐美尔网络中介与团队合作的中介机制

基于在齐美尔网络中介情境下高度适用的“其他参与者关系干预”框架, 拟进一步探讨不同的团队领导齐美尔网络中介(工具型网络中的工作网络和表达型网络中的朋友网络)对团队合作的影响过程。“其他参与者关系干预”框架是由Halevy等(2019)提出, 用以描述第三方如何通过中介行动来改变其他参与者的关系。Halevy等(2019)认为, 中介的行为是第三方利用信息(如建议和反馈等)或激励手段来塑造参与者之间的二元关系的影响过程。中介活动包括两个基本方面:其一, 第三方创造或终止参与者之间关系; 其二, 第三方改变其他参与者之间关系的符号 (例如从积极到消极)。

在齐美尔网络中介的情境下, 团队领导作为不同网络齐美尔网络中介的作用及影响过程遵循“其他参与者关系干预”框架。团队领导作为整个团队的关键个体, 其职位权威赋予的特殊威信能够为其改变子群体之间的关系或程度提供支持。因此, 团队领导作为第三方, 有可能通过自身的中介行为, 缓解并改变两个或多个子群体之间的摩擦和矛盾, 从而促进团队合作。

3.2.1 团队领导齐美尔网络中介(工作网络)、团队内子群体之间任务冲突与团队合作

当作为工作网络的齐美尔网络中介时, 团队领导在获取工作信息的数量和质量上均具有较大优势。当拥有这种信息和资源优势后, 团队领导为实现整个团队的目标, 更愿意从整体上协同多个子群体之间的任务内容及问题解决途径, 从而减少子群体之间的任务冲突。此外, 团队领导可以利用其跨子群体的优势, 将一个子群体的行为和观点转换成适合其他子群体的理解方式, 从而协同两方甚至是多方的努力, 调解工作过程中的诸多不适及分歧, 减少过于激烈的任务冲突。然而, 当团队领导所占据的齐美尔网络中介(工作网络)超过了一定程度, 团队领导面临协调多方的压力(Mehra & Schenkel, 2008), 协调任务分歧的负担过重(Long Lingo & O’Mahony, 2010), 从而可能无法顺利地缓解并改变两个或多个子群体之间工作上的摩擦和矛盾。

图2 总体研究框架

命题1:团队领导齐美尔网络中介(工作网络)与团队内子群体之间任务冲突成U型关系。

在齐美尔网络中介的情境下, 团队的任务冲突不仅是个体之间, 还涉及到不同子群体之间。单纯个体之间的任务冲突可能促使团队成员交换不同的信息和知识, 从而促进彼此对互依任务的了解, 增进集体学习。然而, 不同子群体之间的任务冲突更易引发双方形成对抗, 不利于子群体之间的信息交互和思维碰撞, 也就更谈不上对任务的及时识别和深刻理解, 最终导致较低的团队合作。

命题2:团队内子群体之间任务冲突与团队合作为负相关关系。

命题3:团队内子群体之间任务冲突在团队领导的齐美尔网络中介(工作网络)与团队合作之间关系起到中介作用。

3.2.2 团队领导齐美尔网络中介(朋友网络)、团队内子群体之间关系冲突与团队合作

朋友关系是一种有明确义务的角色(Henderson & Argyle, 1986), 涉及提供帮助、完全公开和诚实、分享秘密、不向他人透露信息等(Bridge & Baxter, 1992)。当作为朋友网络的齐美尔网络中介时, 团队领导能够通过非正式关系来缓解各子群体之间的情感矛盾, 从而对团队合作产生积极影响。团队领导作为不同子群体之间的联结, 为了双方或多方的团结, 能够采取多种措施减少负面情感信息在子群体之间的传递和传染。此外, 基于齐美尔网络中介的位置, 团队领导能够敏锐地观察到冲突点, 并予以及时地协调或调解, 从而避免更大的冲突。然而, 当团队领导所占据的齐美尔网络中介(朋友网络)过高时, 团队领导所具备的关系冲突缓冲器的作用可能会失效。建立和维持友谊通常需要大量的支持和关注, 这可能会导致疲劳(Methot et al., 2016)。更为重要的是, 团队领导作为朋友网络的齐美尔网络中介越多, 需要维持不同友谊关系的程度越高, 可能会不断加剧关系冲突的协调期望及随之而来的能量消耗(Methot et al., 2016)。

命题4:团队领导齐美尔网络中介(朋友网络)与团队内子群体之间关系冲突成U型关系。

关系冲突一方面能够导致团队成员之间的信任降低和对抗加强(陶爱华等, 2018), 进而降低其共同解决问题的意愿和能力, 最终影响团队合作(De Dreu, 2006)。另一方面, 关系冲突带来的一系列问题耗散了团队成员的资源, 使其不得不抽出时间和精力来应对, 最终导致团队合作的进一步恶化(De Wit et al., 2012)。

命题5:团队内子群体之间关系冲突与团队合作为负相关关系。

命题6:团队内子群体之间关系冲突在团队领导的齐美尔网络中介(朋友网络)与团队合作之间关系起到中介作用。

3.3 团队领导齐美尔网络中介与团队合作的调节机制

根据“其他参与者关系干预”框架, 网络中介是一个社会影响过程。当中介者占据齐美尔中介的位置之后, 个体可能会被不同的动机、信念及价值观所驱使, 从而转化为截然不同的行为倾向。这种不同行为倾向随后能够影响齐美尔网络中介的结果。此外, 除了行为倾向的影响, 个体是否能够利用齐美尔网络中介所蕴含的机会还受到个体能力因素的影响。因此, 本研究拟考察个体的行为倾向和个体能力的影响, 并将重点考察团队领导的合作倾向和政治技能的作用。

合作倾向是指中介者尝试将其他参与者联系在一起, 从而弥合他们之间的信息鸿沟, 并整合各种贡献的倾向(Stovel & Shaw, 2012)。这种倾向的中介者不会利用网络中的信息差距和不对称为自己谋利, 而是努力将其他参与者联系起来, 以促进他们之间的合作和相互调整。当团队领导作为齐美尔网络中介的合作倾向更高时, 团队领导更愿意为了整个团队的目标, 采取多种方式促进两方或多方子群体的信息交流和情感交流, 例如将一种情境中具有特定价值的信息和价值转变为对另外一种情境的信息。随后, 帮助团队缓解各子群体之间的任务冲突和关系冲突, 从而促进团队合作的达成。

政治技能是指在工作中能够有效地理解他人, 并在此基础上通过影响他人最终达到个人或组织目标的能力(Ferris et al., 2005, p. 127)。高政治技能的领导能够并且愿意利用自身网络能力及影响力, 增强自身信任度和声誉(Ferris et al., 2005), 最终增强领导有效性(Snell et al., 2014; Brouer et al., 2013)。拥有高政治技能的领导在人际互动中表现出的真诚性, 有利于帮助其建立与他人的信任和支持关系, 而减少其被视为操纵或公开施加影响的嫌疑(Douglas & Ammeter, 2004)。这些拥有高政治技能的团队领导, 有能力利用齐美尔网络中介的位置和机会, 帮助团队缓解各子群体之间的任务冲突和关系冲突, 从而促进团队合作的达成。

命题7:团队领导作为中介的合作倾向调节了团队领导齐美尔网络中介(工作网络)与团队内子群体之间任务冲突之间的关系。

命题8:团队领导作为中介的合作倾向调节了团队领导齐美尔网络中介(朋友网络)与团队内子群体之间关系冲突之间的关系。

命题9:团队领导的政治技能调节了团队领导齐美尔网络中介(工作网络)与团队内子群体之间任务冲突之间的关系。

命题10:团队领导的政治技能调节了团队领导齐美尔网络中介(朋友网络)与团队内子群体之间关系冲突之间的关系。

4 理论建构与创新

团队内子群体可能引起的分化、冲突, 甚至使得整个团队分崩离析, 日益成为组织管理工作中的重要挑战。但在此过程中, 团队领导如何直接对子群体进行协调整合, 采用何种干预方式, 作用效果及作用机制是什么, 现有文献尚缺乏全面揭示和考察。本研究则引入齐美尔网络中介这一概念, 探讨团队领导对子群体冲突的调和从而实现团队合作的过程机制。本研究不仅扩展了子群体领域研究, 而且也为提升团队管理及团队领导效能提供了理论借鉴和实践指导。具体贡献包括以下几个方面:

第一, 本文通过引入团队领导的齐美尔网络中介这一全新概念, 考察了其对子群体冲突及团队合作的作用过程, 不仅从理论上推动了现有子群体领域的研究进程, 也为企业在实践中有效解决子群体协调整合的问题提供了全新思路。子群体负面影响缓解问题已成为业界和学界共同关注的重要议题。虽然以往子群体研究考察了子群体的结构特征(如Carton & Cummings, 2013; Cronin et al., 2011)、特定领导风格(如Du et al., 2021; Qi et al., 2022)等对子群体消极影响的调节作用, 但是鲜有研究基于团队领导视角对子群体间直接协调的过程进行探讨, 更是缺乏依托关系网络方法来考察个体−子群体−团队之间的互动结构(Homan et al., 2020)。本文则根据“其他参与者关系干预”框架(Halevy et al., 2019), 指出团队领导作为不同网络的齐美尔网络中介, 有可能通过自身的中介行为, 缓解并改变两个或多个子群体之间的摩擦和矛盾, 从而促进团队合作。具体而言, 当团队领导作为工作网络的齐美尔网络中介时, 在获取工作信息的数量和质量上具有显著优势。当拥有这种信息和资源优势之后, 团队领导为了整个团队的目标, 更能从整体上协同多个子群体之间的任务, 从而减少子群体之间的任务冲突, 最终实现团队合作。当团队领导作为朋友网络的齐美尔网络中介时, 能够通过非正式关系来缓解各子群体之间的情感矛盾, 采取多种措施减少负面情感信息在子群体之间的传递和传染, 并敏锐地观察到冲突点予以及时的协调或调解, 从而对团队合作产生积极的影响。本研究通过借鉴社会网络视角, 构建团队领导−子群体−团队三方关系的理论框架, 更为精细深入探讨团队领导齐美尔网络中介、子群体冲突和团队合作的作用过程, 扩展了现有子群体研究。此外, 本研究也为企业实践中有效协调子群体之间的矛盾冲突提供具体指导。相对于特定领导风格的甄选和培育效果均需要较长时期才能得到检验, 团队领导在子群体之间的中介作用, 对于缓解子群体之间冲突更为及时、更具有针对性。在谷歌开发Google+的过程中, 项目团队领导拉斯洛·布克就曾利用自身在各子项目中的资深专家角色来处理团队内部的派系冲突。他身为各子项目的连接者, 在项目内部组织不同子项目的核心成员进行一系列的会议和讨论, 以促进过程信息的开放和工作需求的透明, 最终历时短短一年该项目团队就成功将Google+这一预计可以与Facebook抗衡的产品推出了市场。

第二, 本文根据网络关系的内容, 对团队领导齐美尔网络中介的内涵进行重新界定。已有研究大多关注齐美尔网络中介的结构化内涵(Krackhardt, 1999; Latora et al., 2013), 缺乏对其网络内容的系统考察。基于对网络结构而非网络内容的关注, 以往网络研究更多地将不同种类的网络关系看作是等价的。这就导致研究中经常会出现将不同类型的关系混杂在一起的现象, 其潜在假设为同一组参与者表现出的不同结构模式仅仅是真实结构的变体。然而, 不同类型的网络关系可能会产生不同的影响。从理论上来看, 网络关系的内容定义了交换的主要资源(Aral & Van Alstyne, 2011;Kwon et al., 2020)。社会网络的各种性质如何影响重要结果在很大程度上也决定于网络中存在的资源。从实证检验来看, 不同类型的网络内容对重要结果的影响过程及机制具有显著差异。例如, Porter等(2019)通过元分析发现, 虽然工具型网络和表达型网络的中心性都与员工离职相关, 但是中介过程不同。工具型网络的中心性通过工作绩效和组织承诺降低离职, 然而表达型网络的中心性则通过工作满意度和组织承诺降低离职。因此, 本文整合齐美尔网络中介和网络内容分类研究, 进一步将齐美尔网络中介划分为工具型齐美尔网络中介及表达型齐美尔网络中介。其中, 工具型的齐美尔网络中介是指在工具型网络内不同派系之间的中介。这种工具型齐美尔网络中介更多地是基于工作或任务相关网络, 例如, 工作流网络或咨询网络。而表达型的齐美尔网络中介则是指在表达型网络内不同派系之间的中介。这种表达型齐美尔网络中介更多地是基于朋友或者支持相关网络。因此, 本文研究结论能够为团队管理者整合团队内不同内容的社会网络(工具型网络和表达型网络), 并主动利用、占据其关键位置(如子群体间的中介人)来对子群体甚至团队进行有效管理提供有益启示。

最后, 本文考察了齐美尔网络中介对团队合作这一团队结果的影响机制及边界条件。现有研究大多聚焦于探索齐美尔网络中介者自身的影响(Ashforth et al., 2008;Tasselli & Kilduff, 2018), 而缺乏对其他参与者及整个集体影响的系统探讨。然而, 网络中介本身就涉及三方关系(Kwon et al., 2020), 即中介者和其他行动者, 甚至是所在团队。社会网络内的机会也是由自身和其他参与者的行为共同决定的。此外, 个体对网络中介利益的追寻可能促进或背离集体利益, 中介的策略也可能触发更高一层的社会整合过程, 从而对所在集体产生影响。例如, Bizzi (2013)发现, 当将员工视为独立个体时, 占据中介者位置的员工所实施的竞争和权力导向的行为可能是有利的, 而当涉及群体效能和群体氛围时, 则会产生摩擦和矛盾。鉴于此, 本研究旨在基于社会网络视角考察组织或团队内的社会关系模式、结构、资源和认知, 明晰团队领导的齐美尔网络中介对团队合作的影响机制和边界条件。研究结论不仅能够从多理论视角扩展齐美尔网络中介的研究框架, 也能够在实践中为管理者有效化解组织或团队内的网络生态危机提供有益启示。例如, 团队领导者通过占据团队内不同网络的重要位置如齐美尔网络中介, 并实施相应的行为, 能够更为顺利地实现有效团队合作。

陈慧, 梁巧转, 张悦. (2019). 基于Meta分析的团队断裂研究: 分类, 效果与情境.,(3), 116–130.

陈帅. (2016). 团队断裂带对团队绩效的影响: 团队交互记忆系统的作用.,(1), 84–94.

陈伟, 杨早立, 朗益夫. (2015). 团队断裂带对团队效能影响的实证研究——关系型领导行为的调节与交互记忆系统的中介.,(4), 99–110.

罗家德, 郑孟育. (2009). 派系对组织内一般信任的负面影响., (3), 3–13+76.

倪旭东, 贺爽爽. (2018). 子团队利弊作用的调节机制.,(5), 910–921.

倪旭东, 季百乐. (2019). 如何消除子团队的消极作用——子团队成员交换的作用.,(2), 259–268.

倪旭东, 项小霞, 姚春序. (2016). 团队异质性的平衡性对团队创造力的影响.,(5), 556–565.

潘清泉, 唐刘钊, 韦慧民. (2015). 高管团队断裂带、创新能力与国际化战略——基于上市公司数据的实证研究.,(10), 111–122.

孙笑明, 崔文田, 王巍, 刘斌, 裴云龙. (2018). 中间人及其联系人特征对结构洞填充的影响研究.,(2), 59–66.

孙玥璠, 张琦, 张永冀. (2021). 高管团队断裂带对企业实质性创新的“双刃剑”作用:业务多元化视角.,(8), 141–149.

陶爱华, 刘雍鹤, & 王沛. (2018). 人际冲突中失望的个人效应及冲突类型的调节作用.,(2), 235–242.

田莉, 张劼浩, 袁国真. (2021). 创业团队身份异质性对团队冲突过程与结果的影响——基于团队断裂带的多案例研究.,(12), 324–338.

谢小云, 张政晓, 王唯梁. (2012). 团队背景下的子群体关系研究进展评析.,(10), 22–29.

张新星, 刘新梅. (2021). 均衡还是失衡?信息型子团队均衡对团队创造力的作用机理研究——亲社会动机的调节作用.,(7), 157–172.

周建, 李小青, 杨帅. (2015). 任务导向董事会群体断裂带、努力程度与企业价值.,(1), 44–52.

Antino, M., Rico, R., & Thatcher, S. M. (2019). Structuring reality through the faultlines lens: The effects of structure, fairness, and status conflict on the activated faultlines– performance relationship.,(5), 1444–1470.

Aral, S., & Van Alstyne, M. (2011). The diversity-bandwidth trade-off.,(1), 90–171.

Ashforth, B. E., Harrison, S. H., & Corley, K. G. (2008). Identification in organizations: An examination of four fundamental questions.,(3), 325–374.

Bezrukova, K., Jehn, K. A., Zanutto, E. L., & Thatcher, S. M. B. (2009). Do workgroup faultlines help or hurt? A moderated model of faultlines, team identification, and group performance.,(1), 35–50.

Bezrukova, K., Thatcher, S. M., Jehn, K. A., & Spell, C. S. (2012). The effects of alignments: Examining group faultlines, organizational cultures, and performance.,(1), 77–92.

Bizzi, L. (2013). The dark side of structural holes: A multilevel investigation.,(6), 1554–1578.

Boari, C., & Riboldazzi, F. (2014). How knowledge brokers emerge and evolve: The role of actors’ behaviour.,(4), 683–695.

Brewer, M. B. (1991). The social self: On being the same and different at the same time.,(5), 475–482.

Bridge, K., & Baxter, L. A. (1992). Blended relationships: Friends as work associates.,(3), 200–225.

Brouer, R. L., Douglas, C., Treadway, D. C., & Ferris, G. R. (2013). Leader political skill, relationship quality, and leadership effectiveness: A two-study model test and constructive replication.,(2), 185–198.

Carton, A. M., & Cummings, J. N. (2012). A theory of subgroups in work teams.,(3), 441–470.

Carton, A. M., & Cummings, J. N. (2013). The impact of subgroup type and subgroup configurational properties on work team performance.,(5), 732–758.

Chen, S., Wang, D., Zhou, Y., Chen, Z., & Wu, D. (2017). When too little or too much hurts: Evidence for a curvilinear relationship between team faultlines and performance.,, 931–950.

Chen, X., Zhu, L., Liu, C., Chen, C., Liu, J., & Huo, D. (2023). Workplace diversity in the Asia-pacific region: A review of literature and directions for future research.,, 1021–1045.

Chi, S. C. (1996). Exploring confidant relationships of business managers.,, 1–15.

Chiu, Y-T., & Staples, D. S. (2013). Reducing faultlines in geographically dispersed teams self-disclosure and task elaboration.,(5), 498–531.

Crisp, R., Ensari, N., Hewstone, M., & Miller, N. (2003). A dual-route model of crossed categorisation effects.,(1), 35–73.

Cronin, M. A., Bezrukova, K., Weingart, L. R., & Tinsley, C. H. (2011). Subgroups within a team: The role of cognitive and affective integration.,(6), 831–849.

De Dreu, C. K. (2006). When too little or too much hurts: Evidence for a curvilinear relationship between task conflict and innovation in teams.,(1), 83–107.

De Wit, F. R., Greer, L. L., & Jehn, K. A. (2012). The paradox of intragroup conflict: A meta-analysis.,(2), 360–390.

Douglas, C., & Ammeter, A. P. (2004). An examination of leader political skill and its effect on ratings of leader effectiveness.,(4), 537–550.

Du, J., Ma, E., & Lin, X. (2021). When diversity leads to divided teams: A multi-level moderated mediation model of team faultlines and employee engagement.,, 102818.

Ellis, A. P., Mai, K. M., & Christian, J. S. (2013). Examining the asymmetrical effects of goal faultlines in groups: A categorization-elaboration approach.,(6), 948–961.

Ely, R. J., & Thomas, D. A. (2001). Cultural diversity at work: The effects of diversity perspectives on work group processes and outcomes.,(2), 229–273.

Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., & Frink, D. D. (2005). Development and validation of the political skill inventory.,(1), 126–152.

Fombrun, C. J. (1982). Strategies for network research in organizations.,(2), 280– 291.

Gibson, C., & Vermeulen, F. (2003). A healthy divide: Subgroups as a stimulus for team learning behavior.,(2), 202–239.

Gilson, L. L., & Shalley, C. E. (2004). A little creativity goes a long way: An examination of teams’ engagement in creative processes.,(4), 453–470.

Grigoryan, L. (2020). Perceived similarity in multiple categorisation.,(4), 1122–1144.

Halevy, N., Halali, E., & Zlatev, J. J. (2019). Brokerage and brokering: An integrative review and organizing framework for third party influence.,(1), 215–239.

Heidl, R. A., Steensma, H. K., & Phelps, C. (2014). Divisive faultlines and the unplanned dissolutions of multipartner alliances.,(5), 1351–1371.

Henderson, M., & Argyle, M. (1986). The informal rules of working relationships.,(4), 259–275.

Homan, A. C., Gündemir, S., Buengeler, C., & van Kleef, G. A. (2020). Leading diversity: Towards a theory of functional leadership in diverse teams.,(10), 1101–1128.

Homan, A. C., van Knippenberg, D., van Kleef, G. A., & De Dreu, C. K. W. (2007). Bridging faultlines by valuing diversity: Diversity beliefs, information elaboration, and performance in diverse work groups.,(5), 1189–1199.

Hutzschenreuter, T., & Horstkotte, J. (2013). Performance effects of top management team demographic faultlines in the process of product diversification.,(6), 704–726.

Krackhardt, D. (1999). The ties that torture: Simmelian tie analysis in organizations. In S. B. Bacharach, S. B.Andrews, & D. Knoke (Eds.),ns (Vol. 16, pp. 183–210). Stamford, CT: JAI Press.

Kwon, S. W., Rondi, E., Levin, D. Z., De Massis, A., & Brass, D. J. (2020). Network brokerage: An integrative review and future research agenda.,(6), 1092–1120.

Latora, V., Nicosia, V., & Panzarasa, P. (2013). Social cohesion, structural holes, and a tale of two measures.,(3), 745–764.

Li, J., & Hambrick, D. C. (2005). Factional groups: A new vantage on demographic faultlines, conflict, and disintegration in work teams.,(5), 794–813.

Lincoln, J. R., & Miller, J. (1979). Work and friendship ties in organizations: A comparative analysis of relational networks.,(2), 181–199.

Lingo, E. L., & O'Mahony, S. (2010). Nexus work: Brokerage on creative projects.,(1), 47–81.

Ma, H., Xiao, B., Guo, H., Tang, S., & Singh, D. (2022). Modeling entrepreneurial team faultlines: Collectivism, knowledge hiding, and team stability.,, 726–736.

Mehra, A., & Schenkel, M. T. (2008). The price chameleons pay: Self‐monitoring, boundary spanning and role conflict in the workplace.,(2), 138–144.

Methot, J. R., Lepine, J. A., Podsakoff, N. P., & Christian, J. S. (2016). Are workplace friendships a mixed blessing? Exploring tradeoffs of multiplex relationships and their associations with job performance.,(2), 311–355.

Meyer, B., & Schermuly, C. C. (2012). When beliefs are not enough: Examining the interaction of diversity faultlines, task motivation, and diversity beliefs on team performance.,(3), 456–487.

Meyer, B., Schermuly, C. C., & Kauffeld, S. (2016). That’s not my place: The interacting effects of faultlines, subgroup size, and social competence on social loafing behaviour in work groups.,(1), 31–49.

Meyer, B., Shemla, M., Li, J., & Wegge, J. (2015). On the same side of the faultline: Inclusion in the leader's subgroup and employee performance.,(3), 354–380.

Ndofor, H. A., Sirmon, D. G., & He, X. (2015). Utilizing the firm's resources: How TMT heterogeneity and resulting faultlines affect TMT tasks.,(11), 1656–1674.

O'Leary, M. B., & Mortensen, M. (2010). Go (Con)figure: Subgroups, imbalance, and isolates in geographically dispersed teams.,(1), 115–131.

Porter, C. M., Woo, S. E., Allen, D. G., & Keith, M. G. (2019). How do instrumental and expressive network positions relate to turnover? A meta-analytic investigation.,(4), 511–536.

Prati, F., Crisp, R. J., & Rubini, M. (2021). 40 years of multiple social categorization: A tool for social inclusivity.,(1), 47–87.

Qi, M., Liu, Z., Kong, Y., & Yang, Z. (2022). The influence of identity faultlines on employees’ team commitment: The moderating role of inclusive leadership and team identification.,(6), 1299–1311.

Quintane, E., & Carnabuci, G. (2016). How do brokers broker? Tertius gaudens, tertius iungens, and the temporality of structural holes.,(6), 1043– 1573.

Rico, R., Molleman, E., Sánchez-Manzanares, M., & van der Vegt, G. S. (2007). The effects of diversity faultlines and team task autonomy on decision quality and social integration.,(1), 111–132.

Shipilov, A. V., & Li, S. X. (2008). Can you have your cake and eat it too? Structural holes’ influence on status accumulation and market performance in collaborative networks.,, 73–108.

Simmel, G. (1950).. New York: Free Press.

Snell, S. J., Tonidandel, S., Braddy, P. W., & Fleenor, J. W. (2014). The relative importance of political skill dimensions for predicting managerial effectiveness.,(6), 915–929.

Stovel, K., & Shaw, L. (2012). Brokerage.,, 139–158.

Tajfel, H., Billig, M. G., Bundy, R. P., & Flament, C. (1971). Social categorization and intergroup behaviour.,(2), 149–178.

Tasselli, S., & Kilduff, M. (2018). When brokerage between friendship cliques endangers trust: A personality–network fit perspective., 61(3), 802–825.

Thatcher, S. M., & Patel, P. C. (2012). Group faultlines: A review, integration, and guide to future research.,(4), 969–1009.

Thatcher, S., Jehn, K. A., & Zanutto, E. (2003). Cracks in diversity research: The effects of diversity faultlines on conflict and performance.,(3), 217–241.

Van Knippenberg, D., De Dreu, C. K., & Homan, A. C. (2004). Work group diversity and group performance: An integrative model and research agenda.,(6), 1008–1022.

Wasserman, S., & Faust, K. (1994).Cambridge, England: Cambridge University Press.

Xie, L., Zhou, J., Zong, Q., & Lu, Q. (2020). Gender diversity in R&D teams and innovation efficiency: Role of the innovation context.,(1), 103885.

Yao, J., Liu, X., & He, W. (2021). The curvilinear relationship between team informational faultlines and creativity: Moderating role of team humble leadership..(12), 2793–2808.

The effect of team leaders’ Simmelian brokerage on team cooperation from the social network perspective

CAO Man1, ZHAO Shuming2, ZHANG Qiuping1, LÜ Hongjiang1

(1School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing 211189, China)(2School of Business, Nanjing University, Nanjing 210093, China)

Subgroups within a team can result in differentiation, discord, and even the dissolution of the team. However, previous research has neglected to acknowledge the pivotal role of the team leader in directly coordinating activities among subgroups and has failed to conduct a thorough analysis of the tripartite relationship involving the team leader, subgroups, and the entire team. The study tends to integrate social network perspective to introduce a novel concept, team leaders’ simmelian brokerage, that is, team leaders acting as brokers between two or more subgroups, and explore its reconciliation of subgroups' conflicts and subsequent facilitations of team cooperation. This study not only advances the literature on subgroups, but also provides practical guidance for subgroup management.

team leader, Simmelian brokerage, subgroup, team cooperation

2023-03-07

* 国家自然科学基金项目(72202032, 71832007, 72272032, 71972139, 72262010 ), 江苏省博士后科研资助计划项目(2021K609C)。

吕鸿江, E-mail: Lvhongjiang@seu.edu.cn

B849: C93