宋代题画诗中杜甫骑驴形象的文化记忆

李婷婷

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710062)

驴因其具有功能性的用途进入古代人们的视野,而从魏晋开始与文人结合,成了彰显文士风度的重要文化符号,这也成为唐代诗人骑驴这一典型形象的重要源头。孟浩然、杜甫、李贺、贾岛等笔下都有自我骑驴形象的刻画,其中杜甫自身骑驴的诗有四首,表达的多是不遇的落寞、失意的辛酸,对政治理想的执着追求在现实的挤压下化作驴背上的诗思。这一形象也在后代被不断挖掘,作为直接面对这些作品的宋代文人,在有关杜甫的题画诗中关注到了诗人骑驴这一典型的形象。在这种形象的记忆与解读中,通过图像更加直观地展示,又以文字的形式进一步重塑着诗人骑驴这一形象,这一形象包含着宋代文人在杜甫骑驴形象中寻求文人身份与价值的认同感和对生活的追求。将诗人骑驴觅诗这一典型范式逐步固定下来,宋代文人在其中发挥了重要作用,这从对其他诗人骑驴形象的书写中也可看出。更进一步,对诗人骑驴形象的符号化书写也体现着宋人对骑驴、对作诗的态度以及文人情怀发生的转变。

一

诗人骑驴形象典范的确立经历了一个变化的过程,到唐代逐渐固定,从驮物等用途到出现在诗人的笔下,是诗人与驴产生的文化上的化学反应。将情感体验与人生际遇注入诗人骑驴这一形象中,这在杜甫笔下对自我骑驴形象的书写有着具体的体现。到了宋代,作为唐诗的第一代接受者,宋代人对唐人唐诗的接受体现在多方面,以著名诗人作为绘画的题材便是其中之一,如李白、杜甫、王维、孟浩然等,这是宋人对唐人唐诗的一次记忆与接受,而在绘画的基础上,又有宋代诗人为之题诗,从而形成了又一次的文化记忆与阐释。

北京故宫博物院有藏赵孟頫绢质墨笔的《杜甫像》,作为现存的历代杜甫画像中最著名的作品之一,虽然赵孟頫的时代已经是由宋入元,但是其作品的传世也说明了当时甚至是此前的宋代对杜甫的绘画作品不在少数。赵孟頫笔下的杜甫头戴斗笠,脸型、身材圆润。针对前代人物的绘画作品,在一定程度上具有纪念性,大都带着一种尊崇的态度,是对人物进行了接受之后的再现,具有一种塑造性的记忆。

早期的驴主要是以其功能性的作用出现在史书中,如《汉书》中记载:“骑将以下四万级马、牛、羊、驴、橐驼七十余万头”[1],主要是驮物、拉车等功用,多见于史书上的记载。而驴与文学作品的结合可以追溯到《楚辞》,《楚辞·七谏·谬谏》:“驾蹇驴而无策兮,又何路之能及?”[2]254《楚辞·九怀·株昭》:“骥垂两耳兮,中坂蹉跎,蹇驴服驾兮,无用日多。”[2]379可见在这一时期的文学作品中驴更多地带着不堪重用的色彩,并且作为独立的生命,没有与作者的情感或形象产生联系。魏晋开始,驴的文化内涵逐渐丰满,在文人笔下彰显着带有时代特色的任性、风流等特点,如阮籍做官骑驴上任,《世说新语·任诞》:“阮骑驴径到郡,至则坏府舍诸壁障,使内外相望,然后教令,一郡清肃。十余日,复骑驴去。”[3]到了唐代骑驴的诗人逐渐增加,孟浩然终生布衣,“访人留后信,策蹇赴前程”(《唐城馆中早发寄杨史君》),侧重于闲适的隐居生活;李白骑驴过华阴则是傲岸狂放、蔑视权贵的个性的体现,之后的杜甫、李贺、贾岛将诗人自身命运以及艰苦生活、觅诗等与骑驴形象结合在一起。不同的时代的诗人对骑驴行旅中的诗歌书写有着不同的体悟,而杜甫作为唐代由盛到衰转折中的诗人,把对时代的感悟浓缩为驴背上的诗思,我们从杜甫的骑驴生涯中,可以窥见其对自我形象的书写。

杜甫写的骑驴形象的诗有四首。其中最著名的当属《奉赠韦左丞丈二十二韵》:

骑驴十三载,旅食京华春。朝扣富儿门,暮随肥马尘。[4]92

仇兆鳌注:“公两至长安,初自开元二十三年赴京兆之贡,后以 应诏到京,在天宝六载,为十三载也。”“然韦济天宝九载(750)始迁尚书左丞,十一载,出冯翊太守,故此诗当作于天宝九载至十一载之间。”[4]96这一时期,杜甫心中“致君尧舜上,再使风俗淳”的政治理想促使着他来到长安求仕,但最终面对的却是“残杯与冷炙”的入仕无门,不仅遭遇坎坷,甚至连生存都堪忧。面对着长安大街上车水马龙的繁华的皇城景象,胸怀远大抱负的诗人却骑着驴四处游荡与乞求。杜甫在驴背上感受到了自己与长安景象的格格不入,以及人情的冷暖和世态的炎凉。虽然诗人在诗中表达了对黑暗现实的愤懑不平,但却也透露着辛酸和无奈。作于天宝十三载(754)的《示从孙济》:

平明跨驴出,未知适谁门。权门多噂沓,且复寻诸孙。[4]206

这一年杜甫居住在长安的下杜城,生计艰难,一大早就骑着驴出门,但就像陶渊明诗中一样“饥来驱我去,不知竟何之”(《乞食》),不知能去何处,最后决定避开权门到从孙杜济家去,但“贫无事”的孙济却因小人的挑拨而对诗人有嫌猜,足以见得杜甫当时的处境艰难,不仅是生存困难,内心也遭受打击,但在潦倒中仍存气骨。乾元元年(758)春,杜甫时任左拾遗,虽然进入仕途,但现实却更加困窘,在《偪侧行赠毕四曜》中写道:

自从官马送还官,行路难行涩如棘……东家蹇驴许借我,泥滑不敢骑朝[4]567

孤身一人的诗人在朝为官却因战乱物资匮乏,连一头驴都没有,只好向东家借一头,蹇驴、即是腿脚不好的驴,路面泥泞打滑,诗人都不敢放心骑着去上朝。这一骑驴形象似乎比求仕时显得更加潦倒,通过三首骑驴自述的诗,淋漓尽致地表现了诗人坎坷艰难的遭遇以及辛酸悲凉的心境,形象的塑造上侧重于贫苦和失意。罗大经在《鹤林玉露》中提到:“蹇驴布鞯与金鞍马,同一游也。松床箢席与绣帷枕头,同一寝也。知此,则贫富贵贱,可以一视矣。”[5]驴与马的对举代表贫贱和富贵,可以看出中国古代社会对驴的一种普遍的看法,而当文人士子与其结合后,便更多的带有仕途失意后的生活困窘,落拓辛酸的意味。

《画像题诗》作为杜甫的一首逸诗收录在《全唐诗补遗》:

迎旦东风騎蹇驴,旋呵冻手暖髯须。洛阳无限丹青手,还有功夫画我无?[6]

虽然严羽、胡仔等人在其诗话中都对此诗是否为杜甫所写作出过讨论,但是从侧面可以反映出在唐代有很多关于文人骑驴的绘画,而且这里关于杜甫骑驴形象的刻画也对后代画像以及画像的题诗提供了重要的参考价值。

二

宋代题画诗中对杜甫的形象作出了较多的描写,从图像的直观表达到转化成文字的诗,这里面包含着唐人对杜甫形象的认知与解读。不仅是对杜甫这一形象本身的身份认同,同样包含着在一个新的时代里文人们对杜甫形象的重新塑造和带有时代特色的经典化的过程。晚唐郑綮将这种诗人骑驴形象进行了更加理论化地阐述:

唐相国郑綮,虽有诗名,本无廊庙之望。……或曰:“相国近有新诗否?”对曰:“诗思在灞桥风雪中驴子背上,此处何得之?”盖言平生苦心也。[7]

“灞桥风雪驴子背”即是对诗人骑驴的艰苦羁旅的形象表达,也在一定程度上是对后来“诗穷而后工”理论的先导性阐述。这为从宋代开始的关于诗人骑驴形象的题画诗的书写提供了一定的审美范式和价值的认同。

杜甫一生的游历踪迹很广,齐鲁、长安、巴蜀、吴中等等,各地都流传着诗人的故事。受其影响,其旧居以及其中的雕像、画像等便成为引发后代诗人怀念杜甫、进行诗歌创作的重要物象。 在宋代对杜甫进行描写的诗中可以看到宋人眼中的杜甫形象,衣着多用“短衣”“破帽”“麻鞋”等来词来形容,如“短衣难掩胫,谁说少陵哀。”(潘良贵《雪中偶成》)“杜陵破帽随金鞍,心醉归来空掩关”(胡铨《戏题陈晖叔经略秀斋》)“麻鞋奔走杜陵翁,卧尽风帆雨驿中”(陈藻《诵少陵诗集》)等;“穷途伤白发,行在窘青袍”(张方平《读杜工部诗》)“杜陵太瘦多诗苦,白雪无情已满头”(欧阳澈《世弼和酬因继韵以赠之》)等是对杜甫的容貌的描写,多侧重于“白发”“饥瘦”等;而宋人笔下的杜甫的神情举止也具有较为统一的一致性,即面对各种艰难和忧患时内心的愁苦以及涕泪沾衣的动作,如“少陵金粟堆前泪,叹息开元万事空”(韩驹《金粟堆》)“可堪颜色太癯生,忧愁尽如篇章苦”(马俌《过子美草堂》)等。在描写杜甫具体形象的诗句中,穷愁、 瘦癯、病弱、涕泪、醉卧等词出现频率很高,而这也留下了对杜甫的一个更加直观的印象。杜甫的一生经历着仕途的失意、理想的破灭以及安史之乱所带来的的家国之悲,在内心想要为国尽力的责任感和现实的无奈与坎坷的矛盾之下,诗人只有不断挣扎着,诗歌创作中也不断提及这种困境和忧愁,我们很少在杜甫的诗歌中感受到其精神上的轻松和解脱,也正缘于此。所以从杜甫对自我形象的描写开始,便透露着生存的艰难和内心的忧愁;而宋人的题画诗对其形象的刻画则更加深化了这种外貌特征的描绘,一方面是画作可以有一个较为直观的形象展现,另一方面,杜甫经典化的过程中,需要抓住一些重点来体现其内在精神力量,而宋人选择的正是一个饱经忧患的老者依旧深沉真挚地爱着家国与人民的形象,骑驴吟诗的形象刚好符合了这样一个即使在艰苦的现实中却有着精神上的充实的人物的需要。

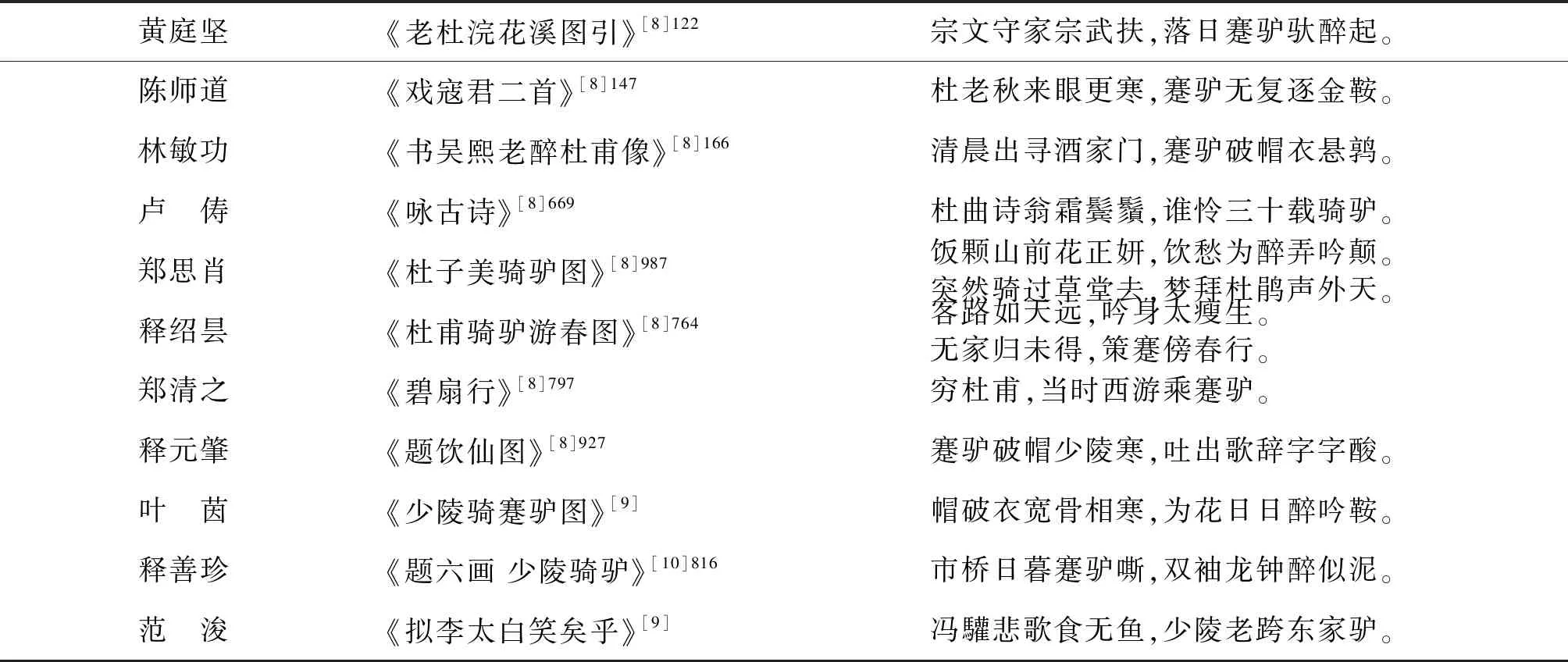

宋代描写杜甫骑驴形象的题画诗较多(见下表1):

表1 杜甫骑驴形象的宋代题画诗

杜甫骑驴在诗人对自我形象的书写时已有描写,宋人将这一形象继续深入刻画从而来帮助完成对杜甫整体形象的塑造。这些题画诗作品频繁出现,也从一定程度上可以推测杜甫骑驴的画像在宋代较为流行,众多诗人都为之题诗。驴与杜甫的联系有较为深层的原因。在古代来说,马不仅是交通运输的工具,也是身份地位的象征,《世说新语·排调》记载二人争论两个姓氏的高低:“何不言葛王,而云王葛?”回答说:“譬言驴马,不言马驴,驴宁胜马邪?”另外也有“群公岂堪立仗马,贱子只跨寻诗驴”(方岳《次韵徐宰雪句》)的诗句,可见马和驴鲜明地代表着不同的地位和阶级。所以在当时的社会环境下,杜甫仕途不顺,骑马除了经济条件下许可外,自然也有与其身份不匹配的原因,所以诗人只能骑驴,并且还是邻家借来的蹇驴,这样的细节描写则是将杜甫当时的穷困潦倒和失意落魄体现得淋漓尽致,都无需再对其生活作过多的阐述了。而宋人在杜甫这种无奈被迫的骑驴行旅之外,还注入了一种杜甫作为诗人的文人化的选择,这也使得骑驴不仅是对其落拓失意的直观表现,还透露着宋人代入其中的价值倾向。宋代的整体文化环境对那个时代文人对待文学的态度产生着影响,这也使得其文学作品更倾向于向内的精神追求,加之在理学盛行的情况下,诗歌被更多地赋予政治教化作用,而杜甫便是宋人在进行审视之后所选择的典范。 “杜甫不仅以其诗歌的丰富性、多样性,适应了‘化俗为雅’的时代要求,而且通过了宋人向内收敛的价值选取,适应了宋代新儒学‘伦理-心理’的模式。”[10]265所以在这种典范的尊崇过程中,我们也能从杜甫的形象中看到宋人的态度与情怀,即用杜甫骑驴来表达一种文人化的“雅”的生活态度,以及在清贫的条件中依旧执着于内心的追求的一种风骨气概。

刘献廷的《广阳杂记》中写道:“驴鸣似哭,马啸似笑。”哭与笑正是骑着驴与马的不同诗人境遇的象征。从相对的层面来说,马代表着权贵,驴似乎更符合诗人的身份,“骑驴”这一行为也不仅仅局限于失意落拓,而是隐隐约约地透露出诗人的一种清高与风骨。杜甫骑驴出行,在当时或许是万般无奈的选择,与自身的失意落拓有关,但在经过宋代文人的审视与书写之后,杜甫骑驴逐渐成为一种诗人骑驴觅诗范式的代表。所以骑驴也从一种行为逐渐演变成一种作诗的态度以及清高的情怀。荣格在《分析心理学与诗的关系》中提到:“每一种意象中都凝聚着一些人类心理和人类命运的因素,渗透着我们祖先历史中大致按照同样的方式无数次重复产生的欢乐与悲伤的残留物。”行旅中的骑驴形象不仅是杜甫,还凝聚着无数诗人的心境,经过时间与文人的筛选,在中国文化中慢慢积淀,成为从穷困窘迫的寒士到风雅清高的诗人的坐骑,所象征的符号意义不断丰富。在这一过程中,杜甫的骑驴形象也在宋代文人的诗中不断被重塑,直至成为一种代表性的典范,与宋代“诗穷而后工”的作诗理论不谋而合,从这个角度来说也体现着宋代文人对诗人身份的选择性认同。坎坷的遭遇是触发诗思的重要因素,处境上的困顿不得志,内心忧愁感慨郁积,而借助诗来抒发胸中的无限情感,往往能投入更丰富的情感体验,从而使得诗歌更加深沉有力。所以“骑驴”的形象更多的是诗人落拓不羁的外部体现,从骑驴到作诗的过程便是由外而内对内心情感体验的挖掘,宋人便是抓住了这一点来对杜甫骑驴形象进行塑造的。

三

“骑驴”从唐到宋经历着从人生的困窘、仕途的失意到追求人生理想、清雅生活的诗意转化。而杜甫的骑驴形象在宋人的记忆与重塑中不断深化,成为一种诗人骑驴觅诗的范式,在宋代对此的书写也存在与上述文人尊崇杜甫不同的态度,而这种带有贬抑的观念主要是与通过孟浩然的骑驴形象的对比来完成的。明代刘崧有诗《雪中骑驴口号》道:

京城去三千里,蹇驴动百十鞭。不是浩然踏雪,也同杜甫朝天。[11]491

孟浩然与杜甫,一个终生布衣,一个追求仕途,加之都有鲜明且深刻的骑驴形象流传,这样自然而然形成将二者对比的因素,“浩然踏雪”与“杜甫朝天”是部分宋代文人及后代人的主观选择与接受,并且存在一定程度上为我所用的解读。

苏轼的《续丽人行》写道:

杜陵饥客眼长寒,蹇驴破帽随金鞍。隔花临水时一见,只许腰肢背后看。心醉归来茅屋底,方信人间有西子。[12]

这篇戏作苏轼诗思巧妙地将杜甫《丽人行》中杨贵妃的背影与周昉画中的宫人的背影结合起来,将杜甫写成穷酸而沉醉于宫女背影的庸俗形象,这里对杜甫的骑驴形象颇有些调侃的意味。之后陈师道有诗:

杜老秋来眼更寒,蹇驴无复随金鞍。

南邻却有新歌舞,借与诗人一面看。[8]176

似乎是接着苏诗中的意思,“眼长寒”变为“眼更寒”,金鞍与丽人都不再,还好有南邻的歌舞可以一看,杜甫难道真的醉心于歌舞吗?这是诗人认为杜甫骑驴不过是一种寒酸卑微的行为,四处求仕,这种形象有失诗人风范罢了,言语中带着嘲弄与贬抑之意。而这种带有贬抑的观念出现后,又被文人借用来与孟浩然的骑驴形象作对比,这便呈现出二者在骑驴行旅中的不同形象。宋末真山民《陈云岫爱骑驴》:

君不学少陵骑驴京华春,一生旅食长悲辛;又不学浪仙骑驴长安市,凄凉落叶秋风里;却学雪中骑驴孟浩然,冷湿银鐙敲吟鞭,梅花溪上日来往,身迹懒散人中仙。[13]40886

在诗人看来骑驴踏雪吟诗的孟浩然充满着清冷与飘逸,令人神往,而骑驴的杜甫辗转旅食,无限辛酸让人叹惋,甚至是可怜。这种比较从宋开始不断影响着后代文人的价值判断。如元代宋禧《题张淑厚画三首》:

骑驴恰似杜陵翁,归向南山路不同。惟有诗人最怜汝,解吟疏雨滴梧桐。[11]460

宋禧认为虽然孟浩然与杜甫都是骑驴而行,但是二者的“路不同”,杜甫有着强烈的入世之思,而孟浩然的“归隐南山”似乎显得清雅,有种遗世独立之感,毕竟不为五斗米折腰的潇洒姿态是古代大多数文人内心的一种向往。但是在现实情况下,大多数诗人都做着“杜甫朝天”的事情,心怀“浩然踏雪”的清高。“既骑驴又朝天,其实并不协调。但确实也有一些人用这样的描述,来表达自己身在魏阙而不忘江海的心志。将‘浩然踏雪’与‘杜甫朝天’相对,一出世,一入世,正是他们留给后世的不同形象。中国诗人之骑驴都是和骑马相对,表现了在朝与在野、仕与隐的对峙。”[14]所以骑驴踏雪归隐的孟浩然形象受到后代文人的追捧,而骑驴求官入世的杜甫则成为反衬的对象,这种结果也是文人们强烈的主观意识的选择,在不断被解读与书写的过程中,存在着有意或无意的改造。如杜甫虽然执着于追求政治上的作为,但更多的与忧国忧民的情怀有关。再者孟浩然也并非完全是一个真实的隐者,“既想追求功名,企望在政治上有所成就,但又不愿趋炎附势,要求保持知识分子的清高,这种仕与隐的矛盾,几乎支配了诗人的一生。这就是孟浩然的真实形象。”[15]

董逌《广川画跋》卷四《书杜子美骑驴图》:

杜子美,放于酒者也。顺性所安,不束礼法,睥睨天地间,盱衡而傲王侯。彼既自逃于天绊矣,岂人得而羁络之耶!当其乘驴历市,望其亭,逐曲车,逐麯車,餔糟饮醨,敧倾顿委,其子捉轡持之,吾意其当在长安而旅食时也。[16]273

这幅具有代表性的杜甫骑驴图,所写的场景也是根据杜诗“骑驴十三载,旅食京华春”来刻画的长安旅食时的落魄与困窘的处境。同样是董逌的《书孟浩然骑驴图》:

孟夫子一世畸人,其不合于时,宜也。当其拥褦襶,负苓箵,陊袖跨驴,冐风雪、陟山阪,行襄阳道上时,其得句自宜挟冰霜霰雪,使人吟诵之,犹齿颊生寒。[16]253

这里对二者骑驴形象作了较为客观的描写,透露出的艰难困窘似乎是相似的,所以不管诗人们怎样在骑驴形象里表现骑驴者更多的特征,骨子里仍然是命运的失意与辛酸。

后代文人对杜甫形象呈现出来的不同态度,一方面是后代接受者所选择的侧重点不同,另一方面也体现着杜甫骑驴形象的丰富性与多重性,文人们可以从中感受到不同的内涵与精神。

宋代文人面对着唐代流传下来的丰富而宝贵的资料遗产,他们不断在记忆中改造出更多的杜甫形象,进而用自己饱含深情的笔去塑造着自己心目中的杜甫,为后人留下了多样化的杜甫形象。画作是前人留下的直观印象,而题画诗则是在此基础上诗人的重新审视与思考的结果。骑驴的杜甫只有一个,而画家们勾勒出了不同形态的骑驴的杜甫,诗人又在画作中感悟到了杜甫骑驴的不同精神与情感体验,从而将杜甫骑驴这一形象不断重塑为一种骑驴形象的典范,这是从杜甫自身开始的、经历不同时代文人们的选择而积淀成的一种典范式的形象。