健康光环境设计的研究与应用分析

马 驰,秦和林

(中山驰马灯饰照明设计工程有限公司/中山市灯都照明技术研究院,广东 中山 528400 )

LED照明光源越来越多地应用于人居空间的照明。与传统照明光源相比,LED光源具有可控制、寿命长、启动快、体积小等特点,这对于健康照明的动态控制和多样化应用具有重要意义。通过健康光环境的设计,根据不同需求对人居环境的光照进行调节控制,不仅可以提高人居空间的光照质量,建立符合人居环境视觉健康的光环境,还可以打造符合情绪和生理节律的健康照明空间,为光照环境的设计和使用提供更多可能。同时,随着人们对健康的需求越来越强烈,亟需对儿童青少年视觉健康光环境进行优化设计,提高照明光品质和光健康水平。本文基于现行建筑照明相关标准和健康照明要求,提出当下健康光环境设计策略建议。

1 全光谱LED概述

在过去很长一段时间,人们对照明的主要需求是亮度,但随着人们生活水平的提高,部分人开始追求更健康、更舒适的光环境。在此背景下,健康照明的理念被提出来,并受到市场的广泛关注。当前健康照明的概念主要指制造出来的照明光源光谱尽可能接近太阳光谱,照明在满足基本照明需求的同时,还应考虑人们的心理需求。如何判断照明灯具是不是健康照明灯具,除显色指数、色温、照度、亮度、频闪等指标符合要求,其光谱与太阳光光谱的吻合度也应该达到一定的要求。

更准确地说,全光谱LED 是一种类太阳光谱LED,其可见光部分中的红绿蓝比例与太阳光近似,显色指数Ra接近100(太阳光的显色指数为100)。同时,全光谱LED还尽可能降低自然光中对人体有害的红紫外线。相较于普通LED,全光谱LED的蓝光峰值更低,可见光波段具备更好的连续性,因而具备更优的照明光品质,如图1所示。相关研究显示,人体视觉的辨识能力极易受到光谱完整性的影响,特别是儿童发育阶段。一般而言,越接近太阳光谱,光谱连续性越好,显色指数更高,物体的色彩也能更好地被还原。因此,全光谱健康照明LED对保护人们的视力健康,提高光品质及视觉舒适性,降低人们在LED光照环境下不自觉的生理性紧张,改善人们学习、工作、生活的质量具有重大意义。

图1 普通LED与全光谱LED

为了使全光谱LED可以随着照明需求的改变而做出相应的调整,从而为用户提供最佳的照明体验,相关科研人员开始研究将各种先进科学技术应用到照明系统中。通过将智能技术与全光谱LED的有效融合,科学预设全光谱LED 所处场景,包括房间、教室、办公室、餐厅等。为此,可借助智能控制系统模拟光照条件,再结合数据库中已具备的各种场景信息,加以比较、处理,将光照指标调整到最佳需求状态,以更好地满足场景内实际的照明需求,从而为用户提供更加健康舒适、智能化的照明体验。

2 健康光环境的视觉与非视觉效应

光对人的生物效应分为视觉与非视觉效应。真正意义上的健康照明需要兼顾这两个方面,既要关注是否“看得见、看得清”,也要关注是否能“看得舒服”“看得身心舒爽”。如今,科研人员致力于研究光照对人类健康的影响,更进一步说,是关注照明对人的生理、心理等非视觉特性的影响,光敏视网膜神经节细胞被发现以来,相关研究不断深入。照明条件无论是对人的生理还是心理都会产生重大影响。因此,在生理上,不同年龄对照明亮度有着不同的要求。随着年龄增长,晶状体透光性变差,要求较高的照度。在视觉心理上,不同照明条件通过视觉器官会引起不同的心理机理反应[1]。

另外,不同的光照强度也能影响人的心理,在一定的光照强度下能增强人的食欲,改善情绪与睡眠等。但是,光照强度的增强也并非都是好处,例如,虽然其可改善阿尔兹海默症患者的睡眠情况和认知能力,但却对患者注意力产生负面影响。又如,紫外线能消灭一些微生物或病原体,有助于人体生成维生素D,可对佝偻病、软骨症进行防治,能预防老年人骨质疏松,提高人体免疫力等;红外线则有助于人体血液循环与新陈代谢,在很大程度上增强人体免疫功能,并在软组织损伤、肌肉痉挛、肌肉劳损等方面具备显著的治疗效果。当前医学与光学等领域的研究人员都非常关注如何借助光谱中的有益光线服务人类。

另外,蓝光危害也是目前大家热议的一个问题。蓝光危害是指400~500 nm蓝光波段所带来的视网膜光化学损伤。其实质是辐亮度、蓝光加权函数和时间的共同作用。只有光源的辐亮度高、蓝光成分丰富、使用时间长,才会引起蓝光危害。太阳是离我们最近的具有极高辐亮度的自然光源,只要注视时间超过0.5 s就可能引起蓝光危害。当然,人们在看到强光时会自我保护,视线很快离开强光源。

3 教室健康光环境的几点设计思考

3.1 教室环境中的光健康思考

教室照明设计中的光健康包括视觉健康和非视觉健康两方面。2018年8月教育部等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》(教体艺[2018]3号)以来,儿童青少年近视防控工作取得积极进展和成效。近期,教育部办公厅等十五部门关于印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021—2025年)》的通知表示,将进一步改善学生视觉环境,改善教学设施和条件,落实教室、宿舍、图书馆等采光和照明要求。在国家政策的大力支持下,教室光环境得到了普遍改善与提升,但是对于光健康的思考还存在不足和误区。

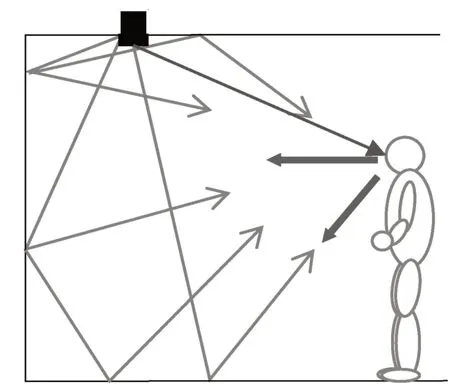

众所周知,光线过亮、过暗、不均匀、频闪、眩光时,眼睛的调节幅度和频率很大,属于过度调节,时间长了会引起视觉疲劳,进而导致视力下降[2]。目前,对于教室照明的视觉健康方面,在满足基本视觉需要以外,设计师已将防眩光处理、降低频闪及闪烁造成的不舒适感纳入设计考量的范围之中。但是,垂直照度指标和空间亮度明亮感评价指标也与视觉舒适度息息相关,应加入到设计的考虑因素中。在建筑室内照明设计中,不费力就能看到人脸部特征的亮度为10~20 cd/㎡,这意味着垂直照度至少为100 lx, 而水平照度是其要求的2倍,即200 lx,这是长期有人活动的房间要求的最小照度。对于工作区的照明,为了得到满意的视觉效果,优先选择的照度范围为1 000~2 000 lx,但出于经济和节能的考虑,目前的设计标准要求低于视觉满意的需要,比如,教室照明的桌面照度要求仅为300 lx[3]。同时,对于亮度的理解也存在一些误区。物体本身的亮度与人感觉到的亮度是不相同的,人感觉到的亮度只与物体反射进入人眼的光线多少有关,这个值与材料的反射率有直接的关系,如图2所示。

图2 人在空间中观察的视线于光线

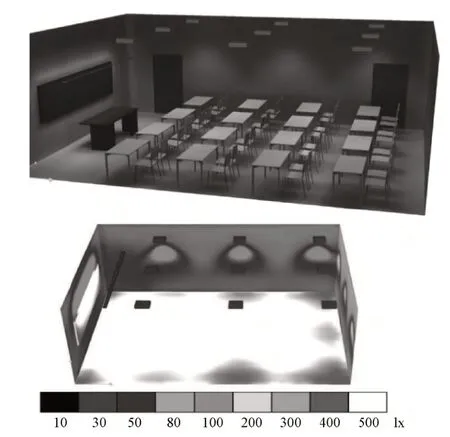

由于教室照明使用人群为儿童青少年这一特殊群体,应充分考虑视觉需要以外的非视觉影响,通过教室光环境的动态调节,来设计满足这一群体生理和心理健康发展需要的光环境,因此,在经济条件允许的情况下,教室照明的照度值可大幅度提高,色温值也不应做出具体限制[4]。传统教室使用照明灯具存在色温高、照度和均匀度偏低、眩光和频闪严重等问题,儿童和青少年长时间在此环境中作业和生活会造成严重的视疲劳,影响视力健康和学习效率。通过模拟实际应用场景(见图3),对教室照明光环境优化设计,高于标准要求实现教室健康照明光环境。

图3 对标准教室进行照明模拟

3.2 老年人居住空间中的光健康思考

随着我国人口老龄化程度加深,老年群体的日常生活令人操心不已。住宅灯光照明是室内生活起居的刚需。老年人对光线的敏感度,随着年龄的增长而降低,容易导致看不清东西。而高瓦数的吸顶灯易产生点光源眩光,使眼睛产生不适感。部分老人有起夜习惯,高亮的灯容易影响睡眠,而市面上小夜灯的亮度又普遍不够,老年人因起夜寻找灯开关或因磕绊而摔伤的情况时有发生。物联网时代,智能家居大力发展,但其操作对老年人而言相对复杂,维护也较为繁琐,老年人群体难以上手。

研究显示,人的视力系统会随着年龄的增长而老化,这些老化主要有:调节能力下降,容易发生屈光不正,损害对比敏感度;眼内光散射增加,视网膜对比度降低,易导致失能眩光;适光水平降低,导致空间对比敏感度降低;视网膜照度降低,需要增加视觉目标的照度;暗适应变慢。除此之外,眼部发生病理性变化的概率也会随年龄增大而增加,如白内障、黄斑变性、青光眼及糖尿病视网膜病变等,其视觉安全问题日益突显[5]。

健康光环境细分下的老年照明设计,在国内市场才刚刚起步。随着人口老龄化的加剧,以及老年人家庭对生活品质追求的提高,老年人健康照明产品领域具有较广阔的发展前景,这一项目能填补细分领域的空白。

灯具因搭载两种色温的LED 灯珠,可实现色温渐变;因搭载变压适配器,可实现亮度的无极调节,安全、可靠、易上手,老年人不用改变原来的使用习惯,降低智能产品进入老年人家庭的门槛。每天按时开启某个设备,离家一键关灯,起夜灯光自动亮起,家中普通落地灯变智能灯,出门后关掉家中开关,离家忘关灯时自动关灯。

针对养老建筑室内健康照明设计,应遵循以人为本的设计理念,为老人在不同的空间提供不同方式的照明设计,满足其在不同空间对光照环境的需求。通过分析老年人的视觉特征和行为习惯,结合健康照明的设计趋势及国内外相关研究成果,针对不同的室内空间提出设计建议, 如表1所示。同时,关注健康照明相关理论基础和研究,并积极将其设计理念运用到实际的养老建筑项目中,做出优化老年人生活空间质量的设计方案,对解决人口老龄化问题将产生积极作用。

表1 老年人照明光环境推荐值

4 结论

光与人类健康有着密切的关系。我们应辩证地看待光对人类健康的影响,脱离实际应用场景、应用人群特征、设计使用状态来纯粹谈光的某个物理量对人类健康的影响都是片面和不正确的。

在昼夜节律系统中起着至关重要作用的光有5个特征:眼睛接收到的光量或水平、光的光谱特性、曝光的时间和持续时间、一个人的曝光历史、昼夜高光照对比性。但对于如何量化其与昼夜节律系统之间的关系以及这些特征之间的协同和协作关系,我们的认知还非常有限,仍需大量的科学实验进行研究。

在人居光环境设计中,将美学、功能和健康有机结合在一起是一项任重而道远的目标。未来的设计师,尤其是光环境设计师不仅需要懂建筑、电光源、美学知识,还需要学习一些医学相关的知识。随着大型地下空间和室内无自然采光空间建设的增加,人们室内活动时间的增长,高品质的光环境对人的健康影响越来越重要。相信在不久的将来,会产出更多的研究成果,有助于人居空间健康光环境的进一步发展。