拨动“思之隐线”:儿童问学课堂的理论审思

吕林海

时间淘洗着理论。理论的生命力在时间面前得以显露。历时而存的理论经受了时间的考验,同时也在时间轴的延续过程中得以精致化。由此,对一个理论或一个主张的价值判断,最严苛、最公正的判断标准并非“由谁提出”,而是“延续多久”。“延续”的过程就意味着“理论或主张的迭代与更新”。不经历时间的迭代,生命力就无法得以彰显,那种试图超越时间检验的、意图“一瞬”即实现永恒的“绝对”理论要么不存在,要么就只是一种信仰,而非理论。理论经受时间考验的背后,其实站立的是鲜活的、变化的、丰富的教育实践。实践既检验理论,但又赋予理论新的启迪。由此可见,潘文彬校长及其团队一直致力深耕的“儿童问学课堂”,正是一个历久弥新、充盈意蕴的理论主张,它始终扣和着实践的需求,应和着时代的呼唤。任何一个有生命力的理论,都有着更多的“留白”需要填补,“留白”意味着“空”,“空”才意味着成长的可能,一下子就处于盈满状态的事物,很快就会趋于衰亡。“儿童问学课堂”也有诸多的“理论缝隙”需要填补,诸多的“理论留白”需要充实,这恰恰标明了“儿童问学课堂”持续发展的生命力和可能性。

一、“学”与“问”的关系:儿童问学课堂的理论定位

毋庸置疑的是,构成“儿童问学课堂”的关键要素是“问”与“学”。对这两个要素的理论把握,需要关注如下两个方面。第一,尽管需要在关联的意义上深思“问”与“学”,但是,“儿童问学课堂”的首要之处是“学”,而非“问”。这是因为,对于学生的成长而言,“学”意味着建构的发生(即为同化和顺应的过程),“问”只是提供了建构的前提和可能。很多似是而非、浅尝辄止的“问”,其实未必导向或实现了“学”。那种为“问”而“问”,以“问”为绝对准则的实践恐怕未必有价值。有时,“无问而学”也未必全无意义。熟能生巧、熟读精思、听课顿悟等,也可能是学生知识建构的可行路径。第二,“问”与“学”若要发生关联,就需要有一个内隐其中的“暗线”存在——“思之线”,它是一条“支撑轴”。由“问”到“学”,必须“思”之贯通,否则,“问学”之线就可能中断。杜威就曾阐释了“问”背后“思”的发生之意义,“‘问’应当成为持续的动力,……但在‘问’中,思维能够充分地从一点到另一点进行连续的活动”[1]。在人类的知识习得与建构意义上(即更广泛意义上的“学”之意义),“问”并非只是一个思维的“前置启动器”,“问”中已经有了“思”。这个“思”可谓“惑思”,它是一种带着疑惑、困惑、迷茫的“思”,一种对现有文本或知识的“不满之思”。所以,这个“惑思”既有“愤悱之情”,但也有“初查之识”。“初查之识”已经启动了“思”,但这个“思”必须延展下去,从“惑之思”,走向“探之思”,最后才实现了“学之思”。只有上述过程的完整经历,“儿童问学课堂”的完整螺旋才可谓真正地实现。综上可见,“儿童问学课堂”的重要目标和首要关注点其实是“学”,“学”的发生才是衡量“儿童问学课堂”质量的深层标尺;潜隐于“儿童问学课堂”背后的一条丝线是“思之线”,从问、到探、再到学,“思”贯穿其中,无“思”或断“思”,“儿童问学课堂”将沦为无实之形。那么,如何理解“思”这条潜隐之线?在问学课堂的不同阶段,“思”的特质是什么?这引出了下文的探讨。

二、探查“思”的深意:儿童问学课堂的关键机制

“儿童问学课堂”的过程或机制是“由问启学”或“由问致学”,“问”启动了、引发了“学”,当然,“学”也会激发下一轮的“问”。从“问”到“学”的过程中,一条贯穿其中的“思之线”其实尤为重要。这条线的失落或断裂,必然导致“儿童问学课堂”无以为继。“问”中的“思”和“学”中的“思”有什么样的特征?这是需要进一步研究的问题。

“问”中的“思”是“惑思”,它有两个关键特征:一是有一种对“认识的断裂”之察觉;二是有一种对“认识的修补”之欲求。首先来看对“认识的断裂”之察觉。所谓的“问”,其实是一种“困惑之体察”。当一个主体提出“为什么”这个问题时,一定是源于“一个新经验”(看到、听到、感知到的某个现象或经验)与“自身已有的知识体系”之间的“断裂”。换句话说,他“察觉”到,对于这个新的现象或经验,自己的知识体系“无法形成自洽的解释”。这种“断裂感”既不能“大”,亦不能“小”。“大”则超越了“察觉”的限度,非天才形成不了那种“大跨度”的“直觉”,因此,“苹果砸在头上”不会引发普通人“大跨度”的“引力猜想”,只有“牛顿式的天才”才会形成极具超越性的“直觉性联想”;“小”则既减弱了“思”的价值,也无法激发主体“思维跨越的激情”,后续产生的“学”很可能是“重复之学”和“浅层之学”。在“断裂的意识”之基础上,“惑思”还要求主体能够有一种对“认识的修补”之欲求,即,主体“想去”“修补这个断裂”,“欲求”去“修补这个断裂”。“意欲”一方面意味着一种“深层的动力”,即,“修补的这个断裂”深深促动了主体,激活了他的好奇心,并由此深深“打动了他”,让他有一种“探求的心动”;另一方面,“意欲”的缺失,也就意味着“问学”的中断,即,“只问而不学”的窘境发生了。所以,“修补的意欲”是联结“问”与“学”的重要关联之节点。

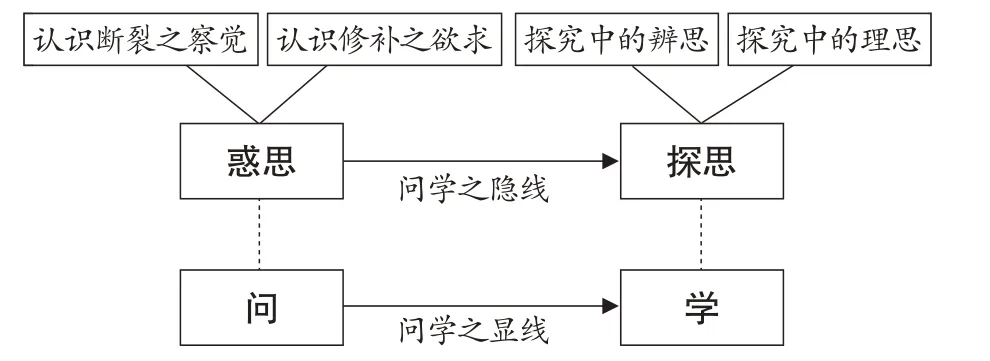

“学”中的“思”是“探思”,它也有两个特征:一是“探究中的辨思”,另一是“探究中的理思”。所谓“探究中的辨思”,就是指基于“问”之“惑思”,主体展开对“问”的探究,并在探究过程中,主体主要借助“辨析”的思维方式进行探查活动。这里的“辨析”其实包含“以联促辨”和“辨中成识”两个部分。“以联促辨”就是指为了促进“辨”的生成,主体首先要展开一种思维的“关联”和“联系”,即,把与这个“问”有关的信息、素材联系起来、归拢起来,为后续的“辨”打下基础。随着指向于这个“疑问”的各种相关信息被聚拢了起来,主体随后就要展开“辨中成识”的思维机制。这是“辨思”的主要内容。“辨中成识”,就是要通过各种“辨”的思维活动,来形成对“所问”的深刻洞识。这里的“各种思维活动”,包括辨别、归纳、概括、论证等各种思维要素。辨别就是对各种信息的特征的解析,形成对各种信息的特征之基本认识;归纳就是找到相似的特征,离析不同的特征;概括就是基于归纳以形成一种整体的判断,生成一个基本的结论;论证就是进一步验证,判定已有结论的合理性和可行性。通过这一系列的思维活动,“惑思之问”其实就得到了解答。接下来,“探思”就进入到一个新的阶段——“探究中的理思”,这其实是“学”的“整理之思”或“反省之思”的阶段。“问”的解答,是一种“向外”的思维活动,但“学”的真正生成,需要一种“向内”的思维活动。这个思维活动就是对自身的思想结构、认知结果的重新整理和梳理,此即“探究中的理思”。经历了“探究中的辨思”之后,在主体的思想深处所生成的一个更深的“发问”是指向“自我的认知系统”的,即,“对‘问题’的如此解决,于我而言,意味着什么?或可谓,我在这个问题的解决过程中究竟收获了什么?形成了什么更新的认识?”经过这样的“理思”,“向外”的“辨思”引发了“向内”的“理思”,主体的认知结构发生了一种“顺应”的机制,一种认知的“质化反应”产生了,思想成长意义上的“学”就真正发生了。图1展示了“儿童问学课堂”背后的发生机制。

图1 儿童问学课堂的“显隐双线”之机制

从图1 所展示的“儿童问学课堂”的“显隐双线”之运作机制可以看到,“儿童问学课堂”的显性样态之所以可能,依托于“隐性机制”的顺畅运作。进一步而言,“隐性机制”其实是一种“思”的机制,是一种包含了“惑思”和“探思”之相互关联的“思的生长过程”。只有更深地把握了“思”的要义,才可能走到“儿童问学课堂”的背后,领悟“儿童问学课堂”的深层意蕴。

三、以“问”拨动“思”的产生:儿童问学课堂的“问的意蕴”

基于前文的分析,可以看出,“儿童问学课堂”首要指向是“学”,其背后的关键机制是“思的逻辑”。“问”启动了“思”,“学”依托于“思”。这里的“问”“思”“学”只能发生于学生的头脑之中,是学生连贯的意义生长过程。由此可见,“问”作为“启思”之原点,必然是“学生之问”,而非“教师之问”。对于“学生之问”,教师则要展开顺势引导,推动“思之深化”。当把“问”的权力交给了学生,课堂上则必然会生发出五花八门的“问”,这源于学生“经验”的各不相同。“问”缘起于主体的“认识的断裂”,而每个学生的“认识断裂点”必不相同,“问”的差异性在所难免。对于教师而言,首先要把握的是对“问”的特质与价值的把握,由此才能提升后续“学”与“思”的深度和质量。在此,笔者试提出对“问”的两个层次的基本判断,即,“近景之问”与“远景之问”,并对这两个层次的“问”进行特征解读。

“近景之问”就是对所呈现的文本、材料或相应素材的“可见性追问”与“精细化追问”。在视觉图像的理论框架中,“近景”是可“细描”或“深描”的景观,它使细节可见,它所生成的清晰度更强。但另一方面,失去了“远景”,将迫使“近景”陷落于细节之中,景观的整体性、宏观性、高远性此时就被弱化了。“近景之问”必然带来对“细节”的“深问与深究”,但易付出“远景意义失落”的代价。比如,在《两小儿辩日》这篇文章中,学生提出了“‘游’是什么意思”“‘知’是什么意思”“‘笑’是嘲笑还是善意的笑”“孔子的不决是否意味着孔子不知呢”等问题,虽然教师引领学生展开了后续的“探思”和“问学”,但这里的“问”主要是“近景之问”,它的“问之景深”显得“过近”,“问的跃迁度”明显不够。但不可否认,“近景之问”对于学生细究本文的“基本意义”是具有价值的,但过近的“问”无法带来更深层的“思”,特别是那种能动摇认识者“底层认知框架”的“思”,此时并未发生。若要深层触及与“变构”学习者的认知结构或信念体系,就需要将“近景之问”拉向“远景之问”。

“远景之问”是把“问”的对象由这个“近景的文本、材料或素材”拉伸出去、延展出去,不纠缠于“近景素材”的细枝末节,而是把这个“近景素材”仅仅作为一个元素,试图去洞察由这个元素及其他诸多相关“近景”元素或“远景”元素所构成的一个“宏大景观及其整体意义”。只有在这个“宏大景观”中,“近景的焦点素材”才能更加富有生机、更加深蕴意义。在《两小儿辩日》这篇古文中,其实需要学生进行更具“拉伸性”的“问”,这样的“远景之问”必然会导向如下的类似发问——这篇文章究竟想表达什么?作者想展示的究竟是什么样的思想和观念?其实,细究可见,这篇文章为战国时期的思想家列子所著。列子为道家学派中从老子到庄子的“承上启下者”。他既上承老子的“知足不争”“以柔克刚”“不敢为天下先”的“自然观”,又下启庄子的“成和之修”“未始有封”的“齐物观”。列子自身也提出了“贵虚”“齐一”“无心”的“逍遥”主张。因此,这篇经典之文其实是作者“远景思想”的一个“近景呈现”,它可谓思想纷争、诸子百家时代的一篇颇具思想论争意味之“寓言体”散文。列子借孔子的形象来引出他自己的观点,这就是“不辩”“不争”的思想。“辩日”之“辩”,一定是一种对不同观点的“分出高下”“判出对错”之思想意向,但这种儒家所极力提倡的“正误”观点以及由此所蕴含的“绝对正义观”“绝对伦理观”,在道家看来却是要极力否定的。这是因为,道家的“齐物说”,正是强调观点、事物、发展的相对性,庄子所谓的“因其大者而大之,因其小者而小之”,正是强调事物的相对性,没有什么绝对的对,也没有什么绝对的错。这种“成和”的认识修养,是一种极高的智慧,是一种最高的“德”。在道家看来,有了差别、有了胜负,其实就有了“区别”,就有了“绝对的判定对错的标准”,这本质上就远离了“自然”,亦远离了真正的“自然之道”。而只有“齐物”,才能让一个人生成“无差别的爱”[2],才能达到“自然化境”,并由此达到真正的“仁爱”。由此可见,这篇古文的更大“远景呈现”应当是一种“思想之问”,“辩日”与“决断”,作为一种思维和认识,本身就是一种被道家所认为的“非智慧”的表现。但这仅是道家的一家之言,在儒家的积极入世的背景下,“争辩”“伦理”等“非齐”之思,具有“进取的意味”,由此也具有人生成长的积极意义。但“非齐”带来了秩序、伦理、制度的同时,也可能带来压抑、痛苦、伪饰等弊端。“齐”与“不齐”,这种儒家与道家的不同价值观念,其实是这篇文章的“远景视界”,其中富含深刻的人生哲理和思想启迪。由此可见,在春秋战国的“诸子百家”之时代,中国文化其实是思想丰富、意境高远的,入世的儒家和出世的道家,都说出了某些人生真理,但又不是全部真理,其中的思辨空间意蕴悠长。透过这篇文章,让学生领略中国古代宏阔的思想景观,形成更大的智慧格局,对于形成学生的中国认同、文化自信,岂不更有价值、更具意义?

综上可见,“近景之问”和“远景之问”是两种“引思之问”,前者放大了细节、忽视了全景,后者则在全景视界中补足了细节的情境意义和整体意蕴。作为教师而言,既要对学生的“近景之问”给予关切,但更需引导学生提出“远景之问”,以提升学生“跃迁性发问”和“深层次思考”的能力,助力学生形成更加高远的思想境界。