基于《金匮要略》与《内外伤辨惑论》浅析张机与李杲应用黄芪之异同

王猛 吕翠霞

《神农本草经》(以下简称《本经》)载:“黄耆,味甘,微温。主痈疽久败疮,排脓止痛,大风癞疾,五痔,鼠瘘,补虚,小儿百病。”[1]后世对黄芪功效之认识或重在尊《本经》,或在《本经》基础上有所发挥,其中以张机和李杲为代表。张机《金匮要略》应用黄芪虽非最早,但书中首次注明了黄芪的用量与用法,此对后世医家影响颇大,而李杲《内外伤辨惑论》于内伤病中较多应用黄芪为后世应用黄芪打开了新的思路。本文运用文献学研究方法,归纳分析张机《金匮要略》与李杲《内外伤辨惑论》中对于黄芪的应用特点,得出二者应用黄芪方面有同有异,但异多同少。因此,通过对二者应用黄芪异同之总结,以期对现代临床应用与研究黄芪提供一个清晰的思路。

1 张机与李杲对黄芪功效之认识

1.1 张机对黄芪功效之认识

张机虽未对黄芪功效作解,但从其应用黄芪诸方或可窥见一二。如《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治第六》云:“虚劳里急,悸,衄,腹中痛,梦失精,四肢酸疼,手足烦热,咽干口燥,小建中汤主之。虚劳里急,诸不足,黄芪建中汤主之。”黄芪建中汤为小建中汤加黄芪一两半,由上两条可知,黄芪补虚之效显而易见。黄芪亦有益气固表止汗、祛湿利水消肿之功,如防己黄芪汤、防己茯苓汤、桂枝加黄芪汤等,正如张艳梅等[2]认为:“黄芪在仲景方中的功效:补脾肺之气, 强壮营卫, 固表止汗, 利水消肿。”虽然张机认识黄芪有其时代之局限性,但其首破《本经》之桎梏,根据临床需要为后世应用黄芪打开了新的思路。

1.2 李杲对黄芪功效之认识

李杲师承张元素,其临床、治学思想多与张元素紧密联系。张元素[3]《医学启源·药类法象》云:“黄耆,气温,味甘平,治虚劳自汗,补肺气,实皮毛,泻肺中火,脉弦、自汗。善治脾胃虚弱,疮疡血脉不行,内托阴证,疮疡必用之药也。”张元素在《本经》基础上,又增加了黄芪补益脾胃与补肺泻火的功效。关于黄芪用于泻肺中火,此言始见于本书,在此之前从未有过此种说法。而书中所言血脉不行,与张机用黄芪治疗血痹较为相似,应为对张机应用黄芪的进一步补充。李杲[4]《珍珠囊补遗药性赋》云:“黄耆,味甘性温无毒。升也,阳也。其用有四:温肉分而实腠理;益元气而补三焦;内托阴证之疮疡;外固表虚之盗汗。”此书中,李杲在继承张机与张元素对黄芪认识的基础上,进一步明晰了黄芪的功用方向。李杲师承张元素,其对黄芪之认识自然离不开张元素的影响,但李杲通过自己丰富的临床经验,进一步拓展了黄芪的应用,为临床灵活使用黄芪提供更多的思路。

两家对黄芪功效的认识有相同之处,但其认知差异也较为明显。因此这也为两家应用黄芪之异多同少埋下了伏笔。

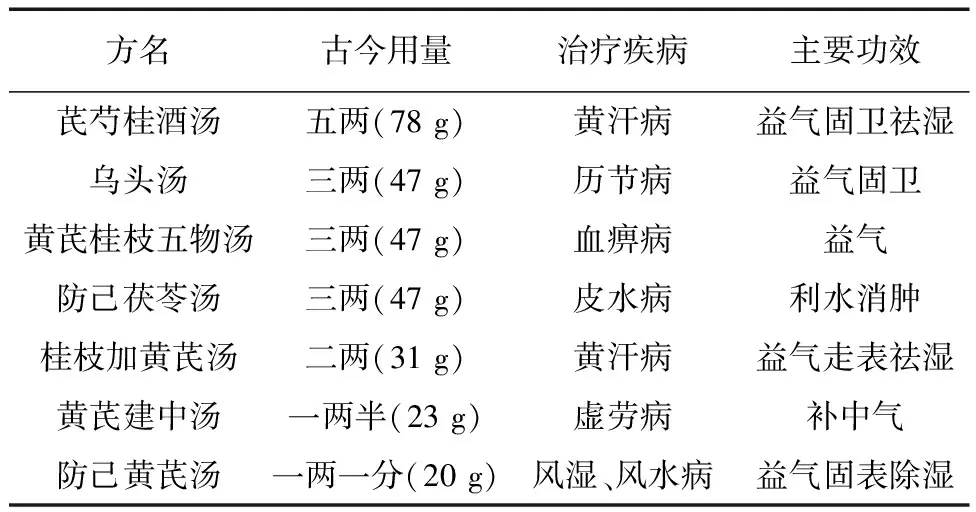

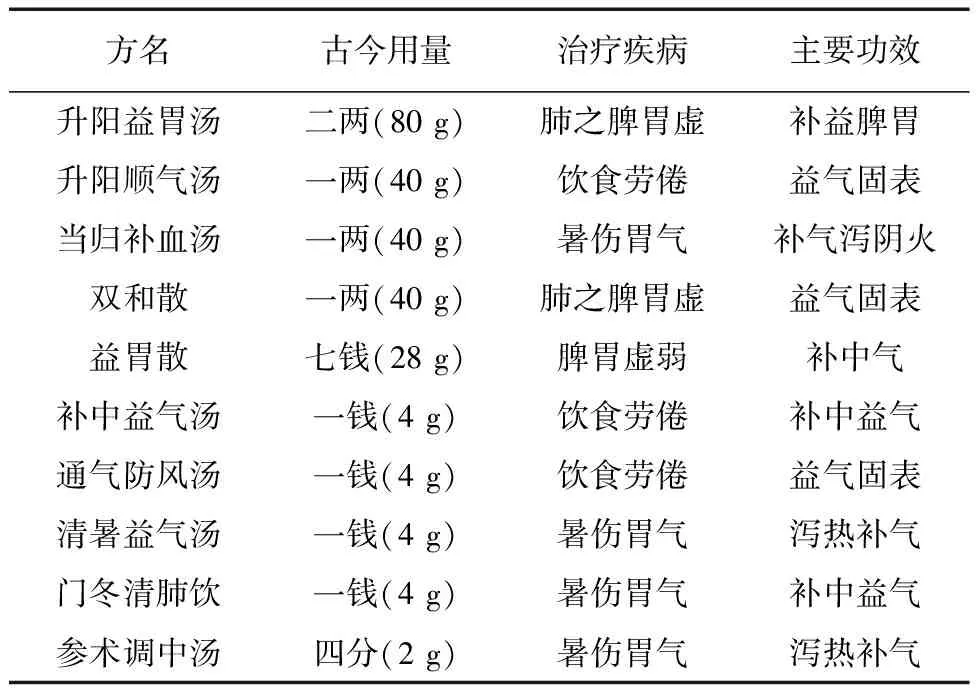

2 张机与李杲应用黄芪总述

张机与李杲应用黄芪异中有同,同中有异,见表1~2。由表可知,黄芪用量方面,二者都有大剂量应用,比如张机黄芪最大用量为五两,关于汉代之两,此处需要说明一下。根据班固[5]《汉书·律历志》:“ 千二百黍,重十二铢。两之为两,十六两为斤,三十斤为钧,四钧为石。”据吴承洛[6]《中国度量衡史》:“(汉代)1斤≈220克。”由此可知,汉代五两约今78 g。比如李杲黄芪最大用量为二两,关于金元之两,白秦川[7]《金代银铤研究三题》:“对自铭重量的13枚银铤和实际测量的重量进行对照, 认为宋金时代的1两相当于现在的40 g, 即一斤当今640 g。”由此可知,金元二两约今80 g。但二者大小剂量差异又比较明显,剂量差异的背后反应的是二者诊治疾病的缓急侧重不同,张机治病缓急并重,而李杲治病以缓为主。二者都用黄芪治疗虚性疾病,但张机以表虚为主,里虚为次;而李杲以里虚为主,表虚为次;二者在治里虚的方法上异曲同工。黄芪功效方面,二者都有补中益气的认识,但张机以益气固表祛邪为主,而李杲以补中益气扶正为主。二者对于黄芪用法之异与黄芪功用的方向亦有着紧密的联系,张机用生黄芪功偏走表,李杲用炙黄芪功偏入里。因此,二者黄芪的用量、用法、功用等方面有同有异,异多同少。

表1 《金匮要略》应用黄芪

表2 《内外伤辨惑论》应用黄芪

3 张机与李杲应用黄芪之同

张机和李杲应用黄芪补中气,二者异曲同工。张机以《内经》为基础首创“建中”之方,其中应用黄芪的建中类方剂为黄芪建中汤。黄芪建中汤为小建中汤加黄芪一两半。黄芪建中汤方:芍药六两,胶饴一升,桂枝、炙甘草各三两,生姜二两,黄芪一两半,大枣十二枚。黄芪能走肌肉而实胃气,故加之以补不足,则桂芍所以补一身之阴阳,而黄芪、饴糖之所以补脾中之阴阳也。综合全方,其补虚益气之功优于小建中汤。高学山[8]《高注金匮要略》云:“凡加黄芪者,以黄芪之走气分,其功用有三:住气一也,提气二也,固气三也。以建中之全力,得黄芪为主,而温胃蒸胸以及走表而固密之,不特本条里急等之三症,并诸气虚馁者,俱可愈于温和匀满之治。”黄芪工于气分,其益气之功显著,加之气温具动性,又兼固卫表之功。因此,黄芪建中汤于小建中汤内加黄芪,是增强益气建中之力,阳生阴长,诸虚不足之证自除。

而李杲所创之补中益气汤,亦是对“劳者温之”和张机“建中”之法的进一步发挥。《内外伤辨惑论·饮食劳倦》云:“盖温能除大热,大忌苦寒之药泻胃土耳。今立补中益气汤。”补中益气汤方:黄芪五分(劳役病热甚者一钱),炙甘草五分,人参、升麻、柴胡、橘皮、当归、白术各三分。《内外伤辨惑论·立方本指》云:“夫脾胃虚者,因饮食劳倦,心火亢甚,而乘其土位,其次肺气受邪,须用黄芪最多,人参、甘草次之。”李杲以黄芪补中益气为君;人参、白术、甘草甘温益气、补益脾胃为臣;陈皮调理气机,当归补血和营为佐;升麻、柴胡协同参、芪升举清阳为使。诸药配合,补气为本,理气和中,升举清阳,以达于外。其“补中”之法与张机“建中”之法真可谓有异曲同工之妙,正如乐永红等[9]认为:补中益气汤, 系以《内经》“劳者温之”“损者益之”之理, 又须“补其中, 升其阳”, 是在张机建中法的基础上, 用柴胡、升麻之品以升阳。可见,李杲的补中益气汤呈自张机“建中”之法,又兼具自己“升阳”特色。二者方虽有异,但其目的唯一。

4 张机与李杲应用黄芪之异

4.1 张机应用生黄芪走表,李杲应用炙黄芪入里

生炙黄芪之效各有侧重,生黄芪偏于走表,炙黄芪偏于入里,如《本草备要》云:“黄芪甘温。生用固表,无汗能发,有汗能止温分肉,实腠理,泻阴火,解肌热。炙用补中,益元气,温三焦,壮脾胃。”[10]黄芪的最早炮制见于南北朝,《雷公炮炙论》载“须去头上皱皮,蒸半天,掰细在槐砧上锉碎用”[11],故《金匮要略》所用黄芪应为生黄芪,并且张机用黄芪治疗多为表虚类疾病。而黄芪的炙制,首次出现在宋代《史载之方》中:“炙、轻炙。”[12]可见,金元时期已有炙黄芪的用法。如李杲《珍珠囊补遗药性赋》云“黄耆(恶龟甲、白鲜皮,蜜炒用)”,对于蜜炒用法,现代学者徐成贺等[13]认为:在古代 “炒”意为 “于锅中干炒”。因此,此处“蜜炒用”恐与“炙用”较为接近。由此可见,《内外伤辨惑论》所用黄芪应为炙黄芪,并且李杲用黄芪治疗多为里虚类疾病。

4.2 张机应用黄芪利水消肿,李杲应用黄芪泻阴火

张机首破《本经》之桎梏,摆脱了黄芪用于托毒生肌、治疗痔瘘等临床功用的限制,用黄芪以利水消肿,其代表方剂为防己黄芪汤。关于防己黄芪汤,《痉湿暍病脉证并治第二》云:“风湿,脉浮,身重,汗出恶风者,防己黄芪汤主之。”《水气病脉证并治第十四》云:“风水,脉浮身重,汗出恶风者,防己黄芪汤主之。腹痛加芍药。”上两条虽分言风水和风湿,但二者同是因于内有肺脾之虚,外感于风水风湿之邪而发,因此用方一致,此乃“异病同治”。方中重用黄芪益气固表为君,黄芪善走肌表,意在扶正,补肺健脾,益气固表,并有利水消肿之功;防己祛风除湿,利水消肿为臣;白术协黄芪助卫气,合防己祛湿邪为佐;生姜、大枣、甘草调和营卫为使。本方扶正祛邪、标本兼顾,共奏益气利水祛风之功。

李杲在《内外伤辨惑论》中,首创黄芪以泻阴火,其代表方剂为当归补血汤。《内外伤辨惑论·暑伤胃气论》云:“治肌热,燥热……此病得之于饥困劳役。”此病因于暑伤胃气,无形之气虚引起相火妄动,耗伤人体气血。吴昆[14]分析当归补血汤:“当归味厚,为阴中之阴,故能养血;而黄芪则味甘补气者也,今黄芪多于当归数倍,而曰补血汤者,有形之血不能自生,生于无形之气故也。”以补气之黄芪为君,助元气,以补血之当归为臣,助阴血,二药共用而气足血生阴火降。如宋文萍等[15]认为:“当归补血汤使用大剂量的黄芪补元气、降阴火,并可补气以生血,配伍五分之一的当归既可补血,避免黄芪升发之力太过,又可使得妄动之相火有所归。”李杲有云:“火与元气不两立,一胜则一负。”以大剂量黄芪速补元气,以免相火妄动,气足则火抑;以当归补血一缓黄芪升发之性,二助元气抑制相火。因此,应用黄芪以泻阴火,是李杲对黄芪的进一步发挥,亦是对张机的进一步补充。

4.3 黄芪配伍人参之异

人参、黄芪均为临床补益常用中药, 且均始载于《神农本草经》, 列为“上品”。张机在《伤寒论》和《金匮要略》中均用到人参,但黄芪的应用仅见于《金匮要略》,并且两书没有黄芪与人参配伍的用法。对于黄芪与人参的用法差异,现代学者马美燕等[16]认为:《伤寒论》主要论述外感病, 因病邪传变迅速, 易耗气伤津, 且易累及脾胃, 故张机首选人参而不用黄芪。内伤杂病中, 张机补气健脾除用人参外, 也用黄芪, 尤其与水湿阳郁相关之证候多用。对于《金匮要略》没有黄芪与人参配伍的用法,王建康等[17]认为:张仲景未予人参与黄芪合用,除两者合用易致气机壅滞之弊外,可能源于东汉年代对黄芪之功效认知局限。

再看李杲《内外伤辨惑论》应用黄芪十方,黄芪配伍人参的方子有七个,可见李杲对黄芪配伍人参用法之常。李杲认为“百病皆由脾胃衰而生也”,在治疗疾病过程中,其长于补气健脾,用药时尤擅用黄芪配伍人参,其在《内外伤辨惑论·立方本指》云“夫脾胃虚者, 因饮食劳倦……须用黄芪最多, 人参、甘草次之”;在《内外伤辨惑论·暑伤胃气论》云:“今暑邪干卫,故身热自汗。以黄芪、人参、甘草补中益气为君。”夫脾胃一虚,由内及外皆虚,如《素问·经脉别论篇第二十一》云:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾。脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱。”可见,脾胃对于人体来说至关重要。因此,李杲选用黄芪配伍人参,黄芪补而善动以固表, 人参补而善守以补中, 二者相互为用, 共奏扶正补气之功。如张东伟等[18]认为:李东垣在临证时重视脾胃, 治疗时常围绕“益气、升阳、泻火”进行遣方用药, 其制定的几百首方剂中, 黄芪人参为最为常用的药物配伍之一,涵盖了内、外、妇、儿、五官科等多种学科疾病。因此,李杲对黄芪配伍人参之重视,亦是其“内伤脾胃学说”的直接体现。

4.4 从用量看,张机应用黄芪缓急并重而李杲以缓为主

遍观张机应用黄芪七方,黄芪用量不尽相同,其中最大用量为五两,方剂为芪芍桂酒汤;最小用量为一两一分,方剂为防己黄芪汤。张机应用黄芪治疗的疾病中,内外伤兼有,而剂量的大小是否和病情轻重有关,需进一步探讨。对于黄芪量效的认识,宁雪峰等[19]认为:量效关系上, 根据病情之轻重调整剂量, 病轻量亦轻, 病重量亦重。其中补中益气剂量最轻, 益气固表剂量居中, 而利水逐湿剂量最重。此种观点有失偏颇,何以虚劳病黄芪用量不及黄汗病?以病情轻重区分,虚劳病为重,而黄汗病为轻。因此,剂量大小和病情轻重并非为正比关系。苏培华[20]认为:补气治虚用量较小,益气固表,行肌表之湿用量稍大,说明在用量使用上有所侧重。用于治虚取其渐补渐攻之势,使邪去而正不伤;用于治疗表虚水湿之症,用量稍大,取其量大力宏,邪去而正安。此种观点恐更接近张机黄芪用量的本意。通过文本研析发现,里虚有邪以小剂量缓补缓攻为主,或只缓补而不攻,使正复邪去,如黄芪建中汤用黄芪一两半治虚劳里急,诸不足;表虚有邪以大剂量急补急攻为主,使邪去正安,如芪芍桂酒汤用黄芪五两治表虚兼有郁热。以正邪强弱细化黄芪用量,可见张机用药之精。

李杲应用黄芪诸方,黄芪用量亦是不尽相同。黄芪最大用量为二两,方剂为升阳益胃汤,黄芪用量最小为七分,方剂为参术调中汤。李杲应用黄芪治疗的疾病以内伤为主,而其剂量虽有大剂量的应用,比如升阳益胃汤黄芪用量折今80 g,但因其药味多制约性大,以及服用量偏少,所以黄芪在本方中并无急补之义,而应以缓补为主。诸如他方,皆是以缓补为主。现代学者李赛美[21]认为:东垣方, 以剂轻量少, 平淡之处见其功;东垣方的剂量, 多则用钱, 少则用分。

5 总结

张机与李杲应用黄芪有同有异,异多同少。由于二者所处朝代不同,其对黄芪之认知差别较明显,因此,这也决定了二者对黄芪的应用差别亦较明显。二者同呈自本经,在黄芪补虚方面认知一致,但两人又各依丰富的临床对黄芪的应用进一步拓展,细化了黄芪的功用方向,张机常以生黄芪走表为主,李杲常以炙黄芪入里为主,这也为后世医者应用黄芪提供了清晰的思路。同时,二者在黄芪剂量方面的灵活变化与正邪缓急的主次亦值得当代医者学习。后世有云“外感法仲景,内伤法东垣”,二者在认识疾病和治疗疾病的底层思维是不同的,那么他们的用药认识和用药方法可能亦不一样。因此,不能将李杲对于黄芪的认识方法强加于张机之中,亦不能将张机的黄芪用法生硬的搬到对于李杲类方剂的理解当中。因此,探究二者应用黄芪的异同将十分必要。