数字化转型和领导的相互影响

——基于调适性结构理论的视角

刘松博,李静雯,张凯瑞,张 硕

(中国人民大学 劳动人事学院,北京 100872)

一、引 言

近年来,数字化转型浪潮席卷全球,大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等新一代信息技术飞速发展,技术的创新和融合应用带来了各种组织方式的深刻变革。根据埃森哲发布的《2022中国企业数字化转型指数研究报告》,面对复杂变化的环境,近六成企业表示将在未来1—2年提高数字化投资力度。华为、联想、海尔、小米、三一重工等一大批企业纷纷通过数字化来重塑组织,形成新的竞争优势。在这些标杆企业的示范下,数字化变革得到了企业界的广泛关注和认可。

一个残酷的现实是,虽然数字化实践如火如荼,但是埃森哲发布的报告显示,中国企业数字化转型效果显著的仅有17%,可见大量的企业数字化并没有达到理想的效果。研究发现,企业实施数字化转型时面临的困境主要源自领导力不足,比如领导者在实施数字化转型时缺乏远见、无法制定明确的战略方向、无法帮助员工适应数字化挑战等(Vial,2019)。企业只有找到这一问题的高效应对之法,才能在这场数字化浪潮中真正实现转型升级。

为呼应现实需求,学术界对数字化转型中的领导问题进行了热烈的讨论,但因为这一现象引起广泛关注的时间并不长,相关研究还较为零散,欠缺系统性。

国外学者对相关研究进行了初步的综述。Larson和DeChurch(2020)梳理了领导者怎样管理各类数字团队以促进团队发展;Contreras等(2020)回顾了数字领导力的内涵,并探索了领导者如何应对远程办公和虚拟团队带来的挑战。国内学者也对这一主题进行了相关评述。门理想(2020)对数字领导力的内涵与测量进行了回顾,并在此基础上探讨了公共部门领导者在数字化转型中可供研究的话题。这些研究有助于我们更好地了解这一学术领域,但存在以下两点局限性:第一,现有综述主要关注领导者对数字化转型的单向影响,未能充分梳理数字化转型对领导的影响。作为对以往单向视角的补充,整合性的视角有助于我们更系统、全面地理解数字化与领导的关系。第二,现有综述在总结领导者如何推动数字化转型时通常局限于团队层面,普遍忽略了数字化转型中的领导是一个多层次的现象,在组织、团队、个体层面均有不同的行为表现,而领导者的工作就是要贯通从上到下的不同层级,上推组织变革,下塑员工行为。

为弥补现有研究的不足,本文采用文献综述的方式,基于调适性结构理论(adaptive structuration theory,AST)的视角分析数字化转型和领导之间的相互影响(Desanctis和Poole,1994)。AST理论指出,技术的使用被其嵌入的情境所影响,同时它也有能力改变情境(Avolio等,2000,2014),本文一方面梳理数字化转型对领导职能、领导行为、领导能力的影响,另一方面探究领导在组织、团队、个体层面如何推动企业数字化转型。

本文的研究贡献如下:(1)系统回顾了国内外相关研究,通过介绍不同层次的研究进展,针对国内外“数字化转型与领导”文献的不足,建立了较为完整的文献分析框架,更加全面地勾勒出数字化转型中的领导相关研究。(2)总结了数字化转型通过重塑领导情境对领导职能、领导行为与领导能力产生的重要影响;梳理出领导影响企业数字化转型的两条路径,即战略推动和引导适应,能够为组织的数字化转型实践提供有针对性的指导。(3)将AST理论引入数字化转型中的领导研究,为相关研究提供了新的整合性视角,深化了AST理论在管理学领域的应用,促进了信息系统领域和管理学领域的学术对话。

二、研究方法

2000年前后组织数字化进入战略计算(strategic computing)阶段,构造了无所不在的数字化网络,增强了分散的群体和个体的有效性(Larson和DeChurch,2020;谢小云等,2021)。 本文主要关注2000年之后数字工具和信息网络高度发达情境下的领导现象,因此文献的时间范围限定于2000年之后。

本文使用digital/digitalization/digital transformation/artificial intelligence/robot/algorithm/virtual team/telework AND leader/leadership这些关键词在Web of Science数据库中检索,考虑到数字化转型中的领导是一个跨学科的现象,我们选择的学科范围涵盖Management(管理)、Business(商业)、Psychology Applied(应用心理)、Information Science &Library Science(情报科学与图书馆学)四个板块,累计获得2 161篇文献,去掉重复文献,初步获得1 277篇文献。本文使用数字/数字化/数字化转型/人工智能/机器人/算法/虚拟团队/远程办公和领导/领导力在中国知网数据库进行检索,累计获得476篇文献,排除重复文献,初步获得293篇文献。

本文通过阅读每篇文章的标题、摘要和结论,仅保留将企业数字化转型作为核心讨论内容,并且涉及领导力领域相关话题的文章。经过筛选,获得英文文献共计265篇,中文文献共计47篇。 此外,在阅读数据库筛选出的文献以后,本文以“滚雪球”的方式获取其他相关文献,共补充了46篇文献。

三、数字化转型对领导的影响

AST理论指出,技术的使用将重新塑造情境(Avolio等,2000),使其展现出区别于传统情境的特征。本文基于Johns(2006)提出的综合情境(omnibus context)、离散情境(discrete context)的二元分类介绍数字化转型塑造的领导情境。

综合情境是对情境的广泛考虑,通常回答情境的“谁(who)”“哪里(where)”“什么时候(when)”“为什么(why)”方面的问题。其中“不断发展的技术”这一实践因素代表了综合情境中“什么时候(when)”的重要方面(Johns,2006)。数字技术从根本上改变了商业网络和组织管理,代表性技术有人工智能、社交媒体、物联网、云计算、区块链等(Warner和Wäger,2019),被认为是处于转型期组织的领导层面临的主要综合情境挑战(Zeike等,2019)。

离散情境是指直接影响行为变量或调节变量之间关系的情境因素,包括物理情境、时间情境、任务情境、社会情境(Johns,2006;Oc,2018)。在物理情境方面,领导学的相关研究主要关注领导者和追随者之间的物理距离(Oc,2018),比如虚拟团队、远程办公的逐步兴起(Larson和DeChurch,2020)。在时间情境方面,数字技术促使员工在非工作时间办公成为可能,如下班后工作(Wang等,2020)。在任务情境方面,数字技术带来任务需求和资源的变化,例如信息过载、学习期望提升、工具性支持增加等(Wang等,2020)。在社会情境方面,数字技术的发展促使人类主体和技术主体之间的边界逐渐模糊,技术将成为一种积极的社会存在,作为团队成员平等地参与团队运行(Larson和DeChurch,2020)。

快速发展的数字技术时代带来产品、商业模式和组织结构的快速转型,团队工具的数字化程度随之不断提高,进一步带来办公模式和团队形态的升级和重构。数字化转型塑造的新型情境将影响领导过程。中国科学院“科技领导力研究”课题组(2006)在回顾了国内外领导学研究的基础上,系统对比了领导和领导力的区别,并总结出领导的基础概念模型。根据该模型,领导是领导者对被领导者施加影响以实现组织目标的过程。领导行为、领导能力、领导知识均是领导过程的产物,并在特定的领导情境下发挥作用。研究表明,领导知识是领导能力的重要元素和组成基础(Homan等,2020),因此我们将领导知识相关内容归入领导能力维度。另外,此模型一个明显的不足是缺乏对领导职能的讨论。领导职能同样来源于领导过程,它确保所有对任务完成和团队运行重要的功能都被完成(Burke等,2006),它的实施效果受到领导情境的影响(Zaccaro等,2001)。同时,领导职能和领导行为、领导能力存在较强的互动性。一方面,领导职能为领导行为的实施和领导能力的发展提供目标指引和前进方向;另一方面,领导能力、领导行为是领导职能取得效果的重要保障(Burke等,2006;曾楚宏等,2010;Battilana等,2010)。为了提升框架的系统性,我们将三者同时纳入分析框架,探讨数字化转型对领导职能、领导行为、领导能力的影响。

(一)领导职能

AST理论表明,技术的使用会影响组织或团队活动的开展(Desanctis和Poole,1994)。领导职能(leadership functions)是指一系列旨在实现组织或团队目标的问题解决活动(周莹和王二平,2005),包括信息搜索和结构化、在问题解决中的信息使用、管理人力资源、管理物质资源(Fleishman等,1991)。

信息搜索活动为有效的组织领导提供关键基础(Fleishman等,1991)。现有研究主要阐述了数字技术如何克服以往领导职能实施的局限。例如,大数据能在短时间内获取大量信息,扩大领导决策的信息来源(杜鹃,2020)。进一步,领导可以借助云计算、虚拟化、可视化等数字技术,对非结构化的数据进行重组,挖掘数据的潜在价值(杜鹃,2020)。除了关注大数据带来的机遇,研究者还提到大数据的局限性,如数量庞大、质量不均、无法全部获取并转化为领导的知识储备,领导需要识别、筛选数据,深度挖掘数据智慧(张世昌等,2022)。

为形成团队目标的实现方案,领导需将信息运用到问题的解决中去。以往,领导倾向于“抓住”第一个可用的解决方案,这种仓促的决策过程经常被质疑(Fleishman等,1991)。杜鹃(2020)阐述了数字技术给领导决策带来的机遇。具体而言,数字技术的发展有助于领导使用各种新型结构信息,通过预测模拟、虚拟现实等手段比较各种决策方案的优劣,从而完善决策。选择决策方案后,数字技术有助于领导高效制定计划(张欣瑞等,2015)。最后,沟通协调是团队计划落地的重要保障之一(Fleishman等,1991)。Wang等(2020)基于工作设计视角,回顾了数字技术对工作场所沟通协调的积极影响。具体而言,数字技术作为通信工具,受到更少的时间空间限制,检索记录信息更加高效,还能并行通信,在很大程度上降低了通信成本。

现有研究主要通过文献综述的方法总结数字技术对人力资源管理的影响。李燕萍等(2021)总结了数字化对人力资源管理的总体影响,如活动数据驱动化、管理复杂化、管理精准化、管理便捷化、管理定制化。谢小云等(2021)则从模块的视角出发,分析数字化对培训与开发、考核与监管、奖惩与激励、员工关系职能实施的影响,如数字化提升了领导对组织人力资源管理的全局把握。数字化转型带来的挑战同样是显著的,主要体现在对员工的个性化关怀不足。数字化使员工面临高度去人性化的奖惩政策环境,降低了人力资源管理职能的关系导向,不利于员工的长期自主发展(谢小云等,2021)。因此,Henderikx和Stoffers(2022)指出,领导倾向于借助数字技术承担可量化的管理任务,自身将更注重培训、激励和授权员工的关系导向职能的实施。

最后,管理物质资源也是领导的重要职能(Fleishman等,1991)。徐国玲(2019)通过一则案例,阐述了数字技术对资源赋能的影响。具体而言,在不同数字技术的支持下,领导通过改变组织物质资源的开发模式,促进组织各类资源的自我创造,提高资源利用效率。

(二)领导行为

领导行为(leadership behaviors)是领导过程中领导所表现出的行为,而常说的领导风格其实是领导的习惯化行为特点(尹奎等,2018)。

根据AST理论,技术的发展为团队成员之间的互动提供了新的情境(DeSanctis和Poole,1994)。现有研究常使用“团队虚拟性”(team virtuality)变量代表数字化情境,探讨数字化情境如何调节传统领导行为的影响强度。有研究认为,团队虚拟性高的情境将带来高度模糊性和低频团队交互,在这种情境下,传统领导行为的重要性被进一步凸显,领导行为的积极效应将更加明显。例如Hill和Bartol(2016)、Huang等(2010)、Purvanova和Bono(2009)以及Joshi等(2009)发现在团队虚拟性高的情境下,授权型领导、交易型领导、变革型领导对团队协作行为、团队任务凝聚力、团队绩效的正向影响更强。不同于上述研究,也有研究认为在高度虚拟性团队情境下,领导与成员之间缺乏交互,传统领导行为难以实现,其积极效应将被削弱。例如,Hoch和Kozlowski(2014)的研究结果显示,在团队虚拟性高的情境下,变革型领导、领导成员交换关系、指导行为对团队绩效的正向影响将被削弱。之所以存在上述矛盾,Bell等(2023)认为是因为领导在虚拟团队情境中的有效性还受到其他因素的影响,如任务环境、所使用的技术类型及领导风格的特定方面等。

AST理论指出,伴随着技术在组织中的运用,新型社会结构会在群体互动中产生(DeSanctis和Poole,1994)。其中,领导模式属于社会结构中组织结构里的重要内容(刘松博等,2022)。数字化时代革新了以往关于领导模式的认识,产生了许多新兴领导模式,如共享型领导、平台型领导、以健康为导向的领导行为、数字化领导、人机共享领导。

不同于集中式的垂直型领导风格,共享型领导是分布式的、集体化的(顾琴轩和张冰钦,2017)。共享型领导(shared leadership)是指团队成员为了完成团队目标而相互领导的一个动态的互动影响过程(顾琴轩和张冰钦,2017),被证明是与虚拟团队高度匹配的领导模式(Hoch和Kozlowski,2014),会提升团队信任、团队绩效、团队创造力、团队公民行为(刘松博等,2022)。

平台型领导(platform leadership)是数字时代情境下出现的新型领导模式(周琦玮等,2022),指领导者重视自己和下属的共同事业,通过扩大事业范围和提升事业质量层次,激发自己和下属的潜力与积极性,有助于促进员工创新行为(郝旭光等,2021)和提升组织持续创新能力(梁阜等,2023)。

新冠疫情的发展提示了员工健康的重要性。Klebe等(2021)的研究表明,在新冠疫情背景下,以健康为导向的领导行为对下属幸福感的正向作用更强。

Avolio等(2000)首次提出了数字化领导(e-leadership)概念,即以信息技术为中介,使个人、团队及组织在态度、情感、思维、行为和绩效等方面发生变化的社会影响过程。研究表明,数字化领导有助于提升员工敬业度、员工创新行为、团队创造力、组织创新型绩效、数字化转型水平(刘追等,2018;Erhan等,2022;朱健和张彬,2023;Benitez等,2022;Alnuaimi等,2022)。

与此同时,学者指出,人机团队中强大的智能技术,不仅是团队中的重要成员,甚至在某些情况下可能和人类领导共享领导权(Tsai等,2022)。Azhar和Sklar(2017)表明,当人类与机器人队友共享决策时,团队绩效有显著的提高。Seeber等(2020)则提出担忧,伴随着机器智能的不断强大,其承担的工作会越来越多,团队控制权会逐渐转移,人类成员可能会感到自卑。基于此,Larson和DeChurch(2020)呼吁学者未来深入探讨人机共享领导权相关问题。

(三)领导能力

根据AST理论,技术在产生影响的过程中将促使领导发展出特定的领导能力(Charlier等,2016)。领导能力(leadership competencies)是指领导者在某一情境中吸引和影响被领导者和利益相关者共同努力以持续达成组织目标的能力(中国科学院“科技领导力研究”课题组,2006)。

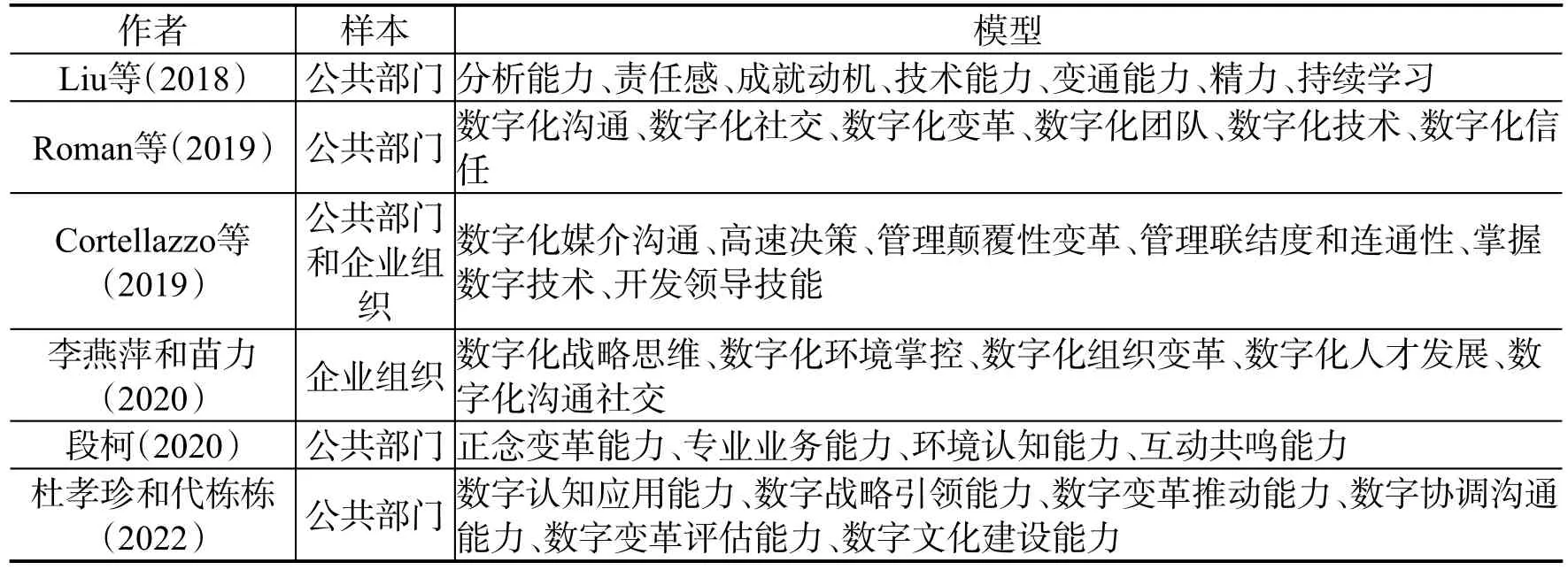

国内外学者对数字化情境下领导者的能力素质模型开展了一系列研究(详见表1)。不同的学者针对不同的样本得到不同的结构和内容,很难达成统一的认识(Cortellazzo等,2019)。例如,Roman等(2019)针对公共部门样本提出了数字领导能力的SEC模型,即数字化沟通、数字化社交、数字化变革、数字化团队、数字化技术、数字化信任六大能力;李燕萍和苗力(2020)从中国情境出发,基于企业样本探索数字领导力的结构维度,将其划分为数字化战略思维、数字化环境掌控、数字化组织变革、数字化人才发展与数字化沟通社交五个方面。

表1 数字化情境下领导者的能力素质模型相关研究

中国科学院“科技领导力研究”课题组(2006)提出了领导能力的五大基本方面,包括感召力、前瞻力、影响力、决断力、控制力。该模型是对领导能力一般规律的系统性总结,被引用较多,具有一定的影响力(赵薇,2013;于滨铜等,2021;贠杰,2021)。目前已有研究在该模型的基础上探讨不同情境下领导能力的具体塑造,如科技领导能力、建设行业领导能力(谭红军等,2007;孙春玲等,2013)。受此启发,本文采用此框架总结已有研究,以探讨数字化时代对领导能力的要求。

在感召力方面,数字化时代要求领导者持续学习,不断修炼内外素质。在内部素质上,领导者需要储蓄充沛的精力资源并培养高度的责任感和成就动机(Liu等,2018);在外部素质上,领导者需要精通现阶段的数字技术,并持续追踪最新科技发展动态,在对当前技术的掌握与紧跟最新技术发展之间保持平衡(Liu等,2018;Roman等,2019;Cortellazzo等,2019;李燕萍和苗力,2020;段柯,2020;杜孝珍和代栋栋,2022)。在前瞻力方面,数字化时代,领导者需要具备数字化战略思维与环境掌控能力(李燕萍和苗力,2020;段柯,2020;杜孝珍和代栋栋,2022),能够分析外部宏观环境,把握其中机遇,完善企业数字化战略,推动企业数字化转型与变革(Liu等,2018;Roman等,2019;Cortellazzo等,2019;李燕萍和苗力,2020;段柯,2020;杜孝珍和代栋栋,2022)。在影响力方面,数字化时代,领导者既要具备运用数字化工具开展数字化沟通与社交的能力(Roman等,2019;Cortellazzo等,2019;李燕萍和苗力,2020;杜孝珍和代栋栋,2022),又要能够运用数字化技术与员工建立信任(Roman等,2019)、完善激励并促进员工发展(李燕萍和苗力,2020;段柯,2020;杜孝珍和代栋栋,2022)。在决断力方面,数字化时代,领导者应学会选择利益最大化的决策方法,识别和整合内外部资源(杜孝珍和代栋栋,2022),直面数字化挑战,提升分析能力(Liu等,2018),做出高速与高效决策(Cortellazzo等,2019;段柯,2020)。在控制力方面,数字化时代,领导者要能够鼓舞他人认同企业数字化价值观与文化,根据数字化转型需要完善相关制度与方法(李燕萍和苗力,2020;杜孝珍和代栋栋,2022),具备选拔高质量数字化人才的能力,同时学会协调组织各环节(杜孝珍和代栋栋,2022),控制冲突。

(四)总结

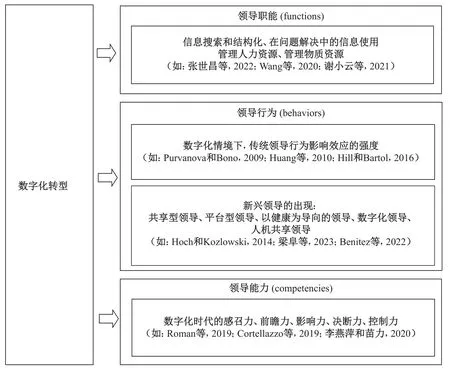

在文献梳理的基础上,本研究发现数字化转型通过重塑领导的综合情境与离散情境对领导职能、领导行为与领导能力产生重要影响。在领导职能上,总体而言,数字化转型的推进提升了领导信息搜索和结构化(张世昌等,2022)、在问题解决中的信息使用(Wang等,2020)、管理人力资源(谢小云等,2021)和管理物质资源(徐国玲,2019)的职能实施;在领导行为方面,数字化转型带来的新情境既对传统领导行为的影响效应强度造成影响(Purvanova和Bono,2009;Huang等,2010;Hill和Bartol,2016),又催生了一系列新兴领导模式(Hoch和Kozlowski,2014;梁阜等,2023;Benitez等,2022)。在领导能力上,数字化时代对不同组织领导者能力的结构与内容提出了新的要求(Roman等,2019;Cortellazzo等,2019;李燕萍和苗力,2020),促使领导者培养数字化时代的感召力、前瞻力、影响力、决断力、控制力。

根据上述内容,本文将数字化转型对领导的影响框架整理如图1。

图1 数字化转型对领导的影响

四、领导对数字化转型的影响

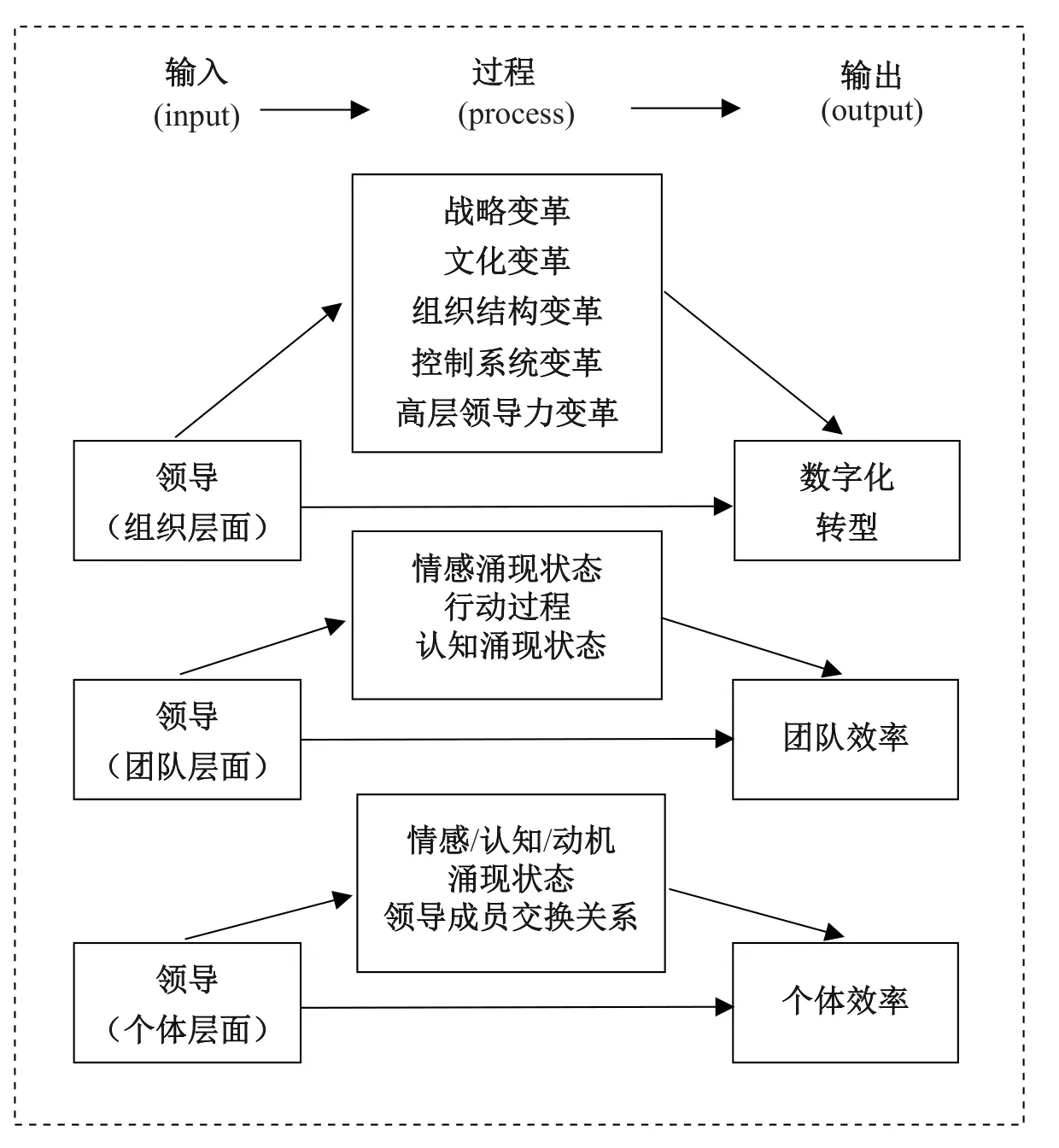

AST 理论强调了技术结构对团队活动同时存在制约作用和促进作用,同时技术结构的影响效应受到其他社会结构的影响(Desanctis和Poole,1994)。作为社会结构的重要部分,领导模式可以加深技术的积极影响,缓解其带来的问题。AST理论最初的分析视角是在团队层次,后续研究发现,技术引发的社会互动过程同时也体现在组织层次和个体层次(Zhou等,2021;刘松博等,2022)。同时,Desanctis和Poole(1994)基于I-P-O(输入—过程—输出)模型为AST理论构建了一个系统的整合模型,通过一系列命题把他们认为重要的要素根据输入、过程和输出三个阶段建立了关系。本部分同样基于I-P-O模型构建逻辑脉络,系统回顾领导在组织、团队、个体层面如何推动企业数字化转型。

输入包括多个层次的特征和资源(Kozlowski和Ilgen,2006)。领导力是一种无形资源,对组织数字化转型具有重要意义(吴江等,2021)。组织转型是指组织的核心要素发生根本性的变化(Meyer,1982)。Romanelli和Tushman(1994)认为组织核心要素是那些处于组织关键领域的战略要素、文化要素、结构要素、控制系统要素、高层领导力要素等。数字化转型是组织转型中的一种典型模式,领导在组织层面推动组织核心要素变革进而促进组织数字化转型。团队层面的中介因素包括情感涌现状态、行动过程和认知涌现状态(Larson和DeChurch,2020)。情感涌现状态是指团队在情感方面达成共享,进而塑造具有内在动态性的状态;行动过程是指团队执行促使团队目标实现的活动;认知涌现状态是指团队形成在认知方面具有共享性、动态性的心理状态(Kozlowski和Ilgen,2006)。数字化时代,领导在团队层面改善团队情感涌现状态、行动过程、认知涌现状态进而提升团队效率。领导除了影响团队过程和状态,还会影响每个成员个体(Morgeson等,2010)。个体层面常见的中介因素主要是个体涌现状态(包括情感、认知、动机)以及领导成员交换关系(Liao,2017)。一方面,个体涌现状态是个体的心理特性,具有动态性,随着情境输入的变化而变化,在数字化情境中,将随着不同领导行为的输入而发生改变,进而影响个体效率(Liao,2017)。另一方面,领导成员交换关系作为描述领导和个体成员二元互动的经典变量,是研究领导对个体效率的重要中介(Liao,2017)。图2为本部分的研究框架。

图2 领导对数字化转型的影响

(一)组织层面

数字化转型强调组织核心要素的变化。领导在这一过程中的举措和作用包括:

领导通过创建数字战略推动组织数字化转型。数字战略是指企业运用数字技术开展价值创造的战略(Bharadwaj等,2013)。领导应当致力于将SMACIT技术(社交、移动、分析、云和物联网技术)与企业的现有能力相结合,制定具有新的价值主张的数字战略(Porfírio等,2021)。在内驱力方面,王永伟等(2022)和Christofi等(2023)发现,CEO变革型领导行为、领导创业毅力将带来组织商业模式的数字化创新。在外推力方面,陈威如和王节祥(2021)通过案例研究总结了传统企业洛可可实现数字化转型的战略路径,即高层领导采用“依附式升级战略”联动数字平台企业钉钉,经历互融、共生、自主三个阶段,实现本企业数字化转型。

领导通过创建数字文化推动组织数字化转型。组织文化是企业实现数字化转型的重要组成部分(Saarikko等,2020)。Wang等(2022)基于401名追随者和88名领导者匹配的调查样本,发现数字化领导需要构建以参与性、一致性、适应性和使命文化为特征的数字组织文化,这将有利于组织的探索式创新。Philippart(2022)基于案例研究,从动态视角归纳出领导在企业数字化转型不同阶段需要创建的组织文化。在数字化转型发现、发展、示范、部署四个阶段,变革型领导分别需要推动组织发展出长期利益导向、敏捷、透明、持续改进的组织文化。

领导通过改变组织结构推动组织数字化转型。就组织内部而言,张哲等(2023)通过案例研究总结出了处于数字化转型初期的国有企业的转型模式,即高层领导通过实施变革领导力促进数字企业形成,进一步带来组织结构与战略变革。就组织外部而言,Warner和Wäger(2019)通过多案例研究发现,经历数字化转型中级阶段的企业提高了外部协作水平,构建了更加协同、基于共生逻辑的生态圈系统。郭润萍等(2021)基于对海尔和苏宁的双案例研究,发现创业型领导将促进企业间共生关系的建立。

领导通过运用数字技术完善组织控制系统推动组织数字化转型。一方面,数字技术的引入使组织监管模式演变为算法控制,成员时刻处于被注视、评价、干预的状态中(谢小云等,2021)。为此,苏逸和莫申江(2022)呼吁领导发展算法领导力,即注重人文关怀、平衡组织和员工之间的利益关系、推动员工之间高效沟通的领导行为。另一方面,CEO通过数字渠道构建持续对话机制不仅有利于管理组织危机,也能够维持组织声誉和传递组织价值观,为组织数字化转型提供保障与支持(Grafström和Falkman,2017)。

领导通过创建新的领导角色、调整领导风格推动组织数字化转型。随着数字化转型的不断深入,其带来的挑战要求组织设置首席数字官(CDO)以帮助实现转型(Sia等,2016)。CDO能够助推数字业务战略落地,促进业务与职能部门的密切联系,进而推进组织数字化转型(Singh和Hess,2017)。此外,高层领导通过调整自身风格来满足组织在数字化转型不同阶段的需求。董晓松等(2021)通过案例研究发现,传统制造企业从平台阶段向生态阶段转型时,高层领导者由变革型领导风格渐变为交易型领导风格,这减小了数字化转型中的组织惯性,使组织既能够打破框架适应变化,又能够通过新的规范维持稳定。

(二)团队层面

虚拟团队和人机/智能团队是数字化团队的重要代表(Larson和DeChurch,2020),具有区别于传统团队的独特特征。

虚拟团队是团队成员在地理上相互分散,通过使用信息技术来完成任务的团队(Larson和DeChurch,2020)。研究表明虚拟团队的情感涌现状态、行动过程、认知涌现状态面临挑战,如交互记忆系统难以形成、协调与沟通变得困难、团队信任降低(Kanawattanachai和Yoo,2007)。Liao(2017)基于I-P-O模型提出一个理论框架,认为传统的任务导向、关系导向的领导风格(如交易型领导/变革型领导/授权型领导)可以促进虚拟团队信任、团队协作、团队共享心理模型,缓解团队冲突,从而提升虚拟团队效率。刘追和闫舒迪(2015)从理论上指出,兼具任务导向、关系导向的新型领导模式电子领导力通过管理团队跨文化交流、跨文化信任、跨文化冲突等过程,提升跨文化虚拟团队有效性。其他类型的领导行为如知识型领导、真实型领导分别通过提升集体IT效率、人际关系质量提升虚拟团队绩效(Lin等,2019;Zhang等,2021)。此外,来自非正式任命的领导能弥补等级领导在虚拟团队中缺失的领导力(Hoch和Kozlowski,2014)。研究表明,来自个体成员的涌现型领导将提升虚拟团队绩效(Hoch和Dulebohn,2017),来自集体成员的共享型领导可以增进虚拟团队信任、团队任务协调,继而提升虚拟团队绩效(Drescher等,2014;Muethel等,2012;Nordbäck和Espinosa,2019)。

人机/智能团队是指由人类和机器人/人工智能组成团队,相互依赖地工作,以实现共同的目标(Larson和DeChurch,2020)。人机团队情境下,由于机器人成员和人类信息不对称,协作将出现困难(Sergeeva等,2020),人类从根本上难以信任机器人队友(谢小云等,2021)。Tsai等(2022)表明,关系导向、任务导向的领导行为对于人机团队的运行有重要意义,前者近几年受到更多关注。在关系导向方面,团队领导需持续激励、主动投入、提供支持,增进人类对机器人成员的接纳程度(Larson和DeChurch,2020);通过培训增进人类对机器人成员的技术理解,包括理解伙伴角色及其优劣势,围绕技术建立团队共识和团队信任(Larson和DeChurch,2020);开展人机沟通标准的预编程和角色设定,促进人机团队沟通(Smith和Green,2018)。在任务导向方面,机器人队友虽然强大,但仍存在一定的局限性和负面影响,如凭借高度自适应性的算法向人类伙伴学习不良行为、威胁人类的心理健康(Seeber等,2020),因此团队领导需发挥相应的监督职能(Smith和Green,2018)。

(三)个体层面

传统团队引入数字工具,实现团队效率的升级。与此同时,这个过程将带来学习要求、技术故障、工作中断等影响,不利于个体的幸福感和绩效表现(Wang等,2020)。以人为本的领导行为有助于改善员工对数字化变革的不适应情况(Weber等,2022;李正东,2022)。例如,Thatcher等(2007)以及Chatterjee等(2022)的研究发现,领导支持能减少员工使用技术的焦虑,加强他们使用新技术的意愿和对新技术的实际使用。

除了实现工具的数字升级以外,个体新型办公模式(非工作时间办公、非工作地点办公)的开展也是数字化转型的重要体现。

数字技术打破了时间界限,使员工在非工作时间办公成为可能,如下班后工作(Wang等,2020)。此模式一方面增加了个体的工作灵活性和控制感(Mazmanian等,2013),另一方面增加了对员工持续联结的要求(Wang等,2020),易使员工感知到耗竭(张光磊等,2019)。领导对降低这一办公模式的消极影响起重要作用,但相关实证研究数量较少。何玉杰和余敬(2020)的研究显示,自我牺牲型领导能削弱员工情绪耗竭在非工作时间电子沟通和员工时间侵占行为之间的中介作用。一些学者则从理论上提出了建议。Dettmers等(2016)指出,领导需提供相关培训,如非工作时间办公后情绪资源恢复培训、工作生活平衡培训;Hassard和Morris(2022)则呼吁未来的研究关注如何在算法控制的支持下缩减员工非工作时间。

数字技术打破了空间界限,使员工在非工作地点办公成为可能,如远程办公(Wang等,2020)。远程办公是指员工在工作时间使用通信技术在工作场所之外处理工作事务(霍伟伟等,2020)。远程办公模式将增加工作自主性与工作满意度,但易降低上下级关系质量(Gajendran和Harrison,2007)。部分研究探讨了领导如何发挥远程办公的优势。Bartsch等(2020)指出,关系导向和任务导向的领导行为有助于提升远程办公员工的工作绩效。在关系导向方面,研究表明领导授权赋能行为、包容型领导、服务型领导有助于改善个体情感、认知、动机涌现状态,进而提升个体工作绩效和满意度(赵斌斌等,2020;Antonacopoulou和Georgiadou,2021;Zada等,2022)。同时,任务导向的领导行为也值得关注。Shockley等(2021)的研究结果显示,领导在远程办公初期对沟通实践提出明确的标准和期望将提升员工的工作绩效。除了传统的任务导向、关系导向的领导行为以外,张志学等(2021)和Aleem等(2023)提出,自我领导、真实型领导也是远程办公中有效的领导模式。

(四)总结

通过文献梳理,本研究发现领导影响数字化转型的路径可以归纳为战略推动和引导适应。战略推动的核心表现是数字领导者通过战略设计、制度调整等方式推动利益相关者积极参与数字化转型,引导适应则是为了提高员工对组织数字化转型战略的理解、认同、适应而采取的一系列措施。其中,领导在组织层面侧重于战略推动,在团队层面和个体层面侧重于引导适应。

1.战略推动

我找到在一中的老同学,让她们帮我补习功课,那是悬梁刺股争分夺秒的一个暑假。我的脑子也仿佛开了窍,高三开学第一次考试,我就从年级六百多名挤进了前一百名。我的变化出乎所有人意料,被人嘲笑的滋味,被陆浩宇当面挖苦和拒绝的心痛,都成了我前进的动力,我把青春的忧伤唱成了歌。

领导在组织层面通过推动组织战略、文化、结构、控制系统、高层领导力等方面的设计与变革促进数字化转型。第一,数字技术影响下的领导者有更强的数字化思维、变化导向、适应能力,能够把握企业数字化转型的战略方向,积极构建组织数字化愿景(李燕萍和苗力,2020)。第二,数字领导者对组织文化主动发起变革,并通过文化建设激励组织成员积极追求愿景与承担风险,转变员工对数字化的态度,助力数字化转型(吴江等,2021)。第三,数字领导者通过调整组织结构,创建新部门或跨职能团队来推进数字化转型(Svahn等,2017)。第四,数字领导者通过数字渠道构建持续对话机制维持组织声誉和传递组织价值观,保障组织数字化转型平稳推进(Grafström和Falkman,2017)。第五,高层领导者通过创建新的领导角色,如首席数字官,构建和提升组织的数字能力(Singh和Hess,2017)。

2.引导适应

领导在团队层面、个体层面与一线员工接触更多,对一线员工的影响更直接(高中华等,2020),因此更关注对员工的引导适应。同时,在团队数字化转型过程中,团队交互记忆系统难以形成、协调与沟通变得困难、团队信任降低(Kanawattanachai和Yoo,2007),个体成员需持续学习技术前沿、经历技术故障和工作中断、回应持续联结的社会期望(Wang等,2020),这一系列适应性而非战略性的挑战都需要领导在团队层面、个体层面予以引导,如提供全方位的技术培训、注重人际沟通和高质量的互动、实施赋能以激发成员的内在动机、促进成员的自我体验和自我驱动。

五、未来研究方向

(一)数字化转型对领导的影响

数字化转型对领导的影响还存在较大的研究空间,未来可以从以下三个方面开展研究,具体见图3。

图3 数字化转型对领导的影响研究方向

1.探讨数字化转型对领导职能的改变

现有研究主要探讨了数字技术对领导职能实施效率的影响,而忽视了数字化转型对领导职能的改变。功能型领导理论(functional leadership theory)指出,领导职能需要适应组织的外部情境(Morgeson等,2010)。关于领导职能的界定,Fleishman等(1991)的研究具有较大的影响力。根据Cascio和Montealegre(2016)对数字化转型阶段的划分,1990年前,数字技术处于极为早期的发展阶段,对组织的影响有限,因此Fleishman等(1991)的研究没有考虑技术情境的影响。目前,数字化转型已经进入了战略计算时代,构造了无所不在的数字化网络,对组织发展影响深远(Cascio和Montealegre,2016)。鉴于技术的快速发展,Bell等(2023)呼吁学者探讨“数字化时代,领导应当具备什么样的职能”这一问题。例如,从数字化转型的本质而言,作为组织二阶变革的典型模式之一(Meyer,1982),数字化转型要求领导实施变革推动职能,在数字技术的支持下推动组织核心要素的变革。从数字化转型的目的出发,数字化转型旨在实现跨组织的联动乃至万物互联(Cascio和Montealegre,2016),要求领导实施边界管理职能,构建基于共生逻辑的生态圈。

2.挖掘数字化转型对领导行为的情境影响

现有研究多用团队虚拟性变量来代表数字化转型情境。团队虚拟性对领导行为作用的调节机制已经积累了丰富的实证研究,但结果存在不一致性。一种可能的解释是团队虚拟性存在曲线调节作用。例如刘松博等(2022)指出,团队虚拟性将和共享型领导形成资源叠加进而产生积极影响,但当它大于某个临界值时,沟通缺失带来的问题将会超过团队虚拟性带来的好处。未来的研究可以沿着这个思路探究团队虚拟性的曲线调节效应,这有助于解释当前不一致的研究发现。

另一种可能的解释是研究需要考虑更多情境变量和团队虚拟性的交互项对传统领导行为作用机制的影响(Bell等,2023)。Schaubroeck和Yu(2017)就发现,团队虚拟性的作用路径受到团队技能差异、时间稳定性、权力分化的影响。未来的研究可以沿着这条思路,探讨更多变量和数字化的交互项对传统领导行为作用机制的影响。例如,高度的团队虚拟性在一定程度上会导致成员沟通困难,此时技能差异较大的成员无法充分了解他们独特的技能对团队结果的贡献,难以形成对团队的认同感(Schaubroeck和Yu,2017),二者的交互作用可能负向调节变革型领导对团队认同的积极影响。

3.开发具有中国特色的数字领导力量表

目前,在国际上较有影响力的数字领导力量表是Roman等(2019)针对西方公共组织开发的,国内具有一定影响力的研究(如李燕萍和苗力,2020)则没有进行量表开发工作。中国为数字化转型和创新提供了丰富的情境(国务院发展研究中心课题组,2020),未来的研究应当结合中国情境,着力开发具有中国特色的数字领导力量表。

一方面,基于西方组织开发的量表没有探讨领导对数字政策环境的感知。改革开放以来,中国企业取得的巨大成就离不开政府的支持与帮扶,在企业数字化转型中,中国政府也起着至关重要的作用(王海等,2023)。李燕萍等(2021)指出,数字化时代,领导者需要具备较强的环境掌控能力,需要对组织所处的外部科技发展政策和科技监管政策有所掌握,这对开发中国特色的数字领导力量表有所启发。

另一方面,基于西方文化的量表没有挖掘数字化时代领导需要修炼的品德。品德是领导吸引被领导者的重要能力来源(中国科学院“科技领导力研究”课题组,2006),是中国领导者的独特维度(李超平和时勘,2005),未来的研究应当进一步挖掘数字化转型中领导需要具备的品德。例如,在中国传统文化中,中庸是个体间互动中表现最为突出的一种德性要求(陈建勋等,2010)。高度中庸品德的领导者善于多元思考和整合多种资源,能有效解决在组织变革中遇到的各种问题(王侨等,2023),可以推测高度中庸品德的领导者将采取适中的速度推进组织数字化变革,避免冒进和保守,同时能站在员工角度思考问题,为员工提供多种数字资源和支持。

(二)领导对数字化转型的影响

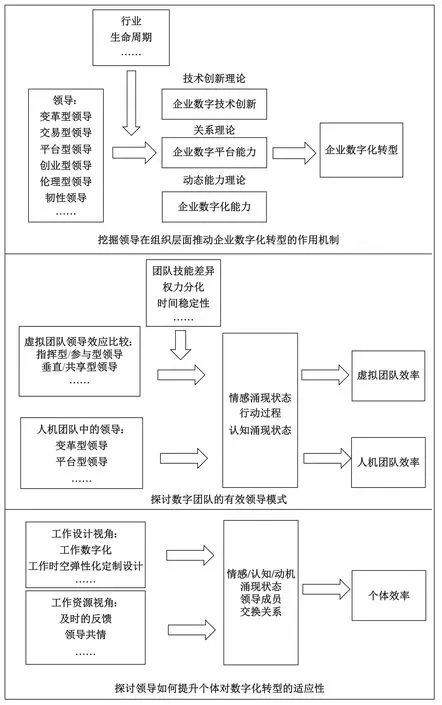

领导在组织层面、团队层面、个体层面推进数字化转型的研究正处于起步阶段,具有很大的研究空间,未来的研究可以从这三个层面深入挖掘。本部分的研究框架见图4。

图4 领导对数字化转型的影响研究框架

1.挖掘领导在组织层面推动企业数字化转型的作用机制

现有研究较少关注领导推动组织数字化转型的中介机制,相关研究较为零散。朱秀梅和林晓玥(2022)总结出数字化转型的三大理论,包括技术创新理论、关系理论、战略理论。未来的研究可以从这三个理论出发,深入探讨领导推动企业数字化转型的作用机制。

技术创新理论指出,企业数字技术创新是指企业在数字技术的支持下开展业务升级、价值再造、产品开发等活动,它是企业数字化转型的重要支撑(朱秀梅和林晓玥,2022)。未来的研究可以探讨何种领导行为会促进企业数字技术创新。已有研究表明,变革型领导、交易型领导、平台型领导有助于组织创新(杨慧军和杨建君,2016;梁阜等,2023)。基于此,可以推测变革型领导、交易型领导、平台型领导有可能提升企业数字技术创新水平,进而促进企业数字化转型。

关系理论关注企业在数字化转型中如何构建平台生态系统和共生关系(朱秀梅和林晓玥,2022)。谢鹏等(2023)指出,数字平台能力描述了企业搭建数字平台实现内外资源联动的能力,高管数字化领导有助于提升企业数字平台能力。未来的研究可以探讨有助于提升企业数字平台能力的其他领导行为。董晓松等(2021)通过案例研究指出,仁和药业在转向平台化、生态化的阶段,其高层领导者主要采用变革型和交易型领导风格。郭润萍等(2021)通过海尔和苏宁双案例研究指出,创业型领导有助于构建企业间共生关系。基于以上文献,本文认为变革型领导、交易型领导、创业型领导可能是企业数字平台能力的重要来源。

动态能力理论是战略理论的重要分支,相关研究较少,需要学者进一步发展(朱秀梅和林晓玥,2022)。根据动态能力理论,动态能力是不断创造新能力的能力,为企业数字化转型提供了强有力的支撑(朱秀梅和林晓玥,2022)。王永伟等(2022)指出,数字化能力是企业在数字化转型中需要构建的动态能力,CEO变革型领导会提升企业数字化能力。未来的研究可以探讨其他领导行为对企业数字化能力的影响。研究表明,在传统情境下,交易型领导、韧性领导有助于提升企业的动态能力(Lopez-Cabrales等,2017;王涛等,2023)。在数字化情境下,交易型领导有助于维持组织变革后的数字运营,韧性领导能帮助企业克服困难并构建持续的数字竞争优势,他们将提升企业数字化能力进而促进企业数字化转型。

另外,黄隽和宋文欣(2023)提出,从行业特征来看,数字化转型对制造业、高科技行业的赋能更为明显;从企业生命周期来看,数字化转型在企业成长期、成熟期的效果更为显著。未来的研究可以将行业、企业生命周期等情境因素纳入考量,探讨它们对领导行为效应的调节机制。

2.探讨数字团队的有效领导模式

伴随着分散群体有效性的增强,虚拟团队在组织行为学领域获得大量关注(Larson和DeChurch,2020),积累了丰富的实证证据。虚拟团队中,哪种领导行为更为有效,是一个值得研究的问题。Brown等(2021)提出,在虚拟团队中,关系导向的领导行为比任务导向的领导行为更有效,然而该假设研究结果不显著。AST理论指出,技术的使用模式还需要适应团队情境的特征(Desanctis和Poole,1994)。团队情境特征可由团队技能差异、权力分化、时间稳定性三个维度衡量(Hollenbeck等,2012)。沿着这一研究脉络,未来的研究可以考虑引入这些情境变量对比不同领导行为在虚拟团队中的效应大小,例如指挥型领导和参与型领导、垂直领导和共享型领导的比较。以团队技能差异为例:技能差异意味着成员将为团队任务贡献独特的视角,对团队沟通协调的要求较高(Hollenbeck等,2012),但虚拟团队的沟通协调存在很大的挑战(Larson和DeChurch,2020)。相比于垂直领导,共享型领导来自团队成员,弱化了团队层级和沟通的正式性,有助于克服相关沟通问题。

不同于虚拟团队,人机团队伴随着近几年技术智能化的演进而兴起,相比于相关实践的蓬勃发展,组织行为学者对这一领域的关注还不够(Larson和DeChurch,2020),人机团队如何领导是组织行为学者面临的崭新课题。未来的研究可以尝试探讨不同领导风格在人机团队中的适用性。传统的领导风格,如变革型领导,能启发员工深入思考人机合作模式,将降低员工对机器人伙伴的风险评价(Yu等,2022),这有可能提升人机团队的团队信任与团队协作。新兴的领导风格,如平台型领导,强调领导对自身、员工、组织长期发展的重视(郝旭光等,2021),将激励成员持续学习,提升自己的不可替代性,这将减少成员对机器人伙伴的抗拒心理,进一步促进人机团队运行。

3.探讨领导如何提升个体对数字化转型的适应性

Wang等(2020)总结出数字化转型对员工提出的一系列工作要求,如信息过载、学习要求、工作中断、持续联结的社会期望,该研究还强调学者需要关注领导如何调整工作设计以帮助员工适应新型的数字环境。Hradecky等(2022)指出,增加个体和技术的接触有助于提升个体对技术的接纳程度。因此,领导除了提供丰富的技术培训,还需要提升工作数字化程度,增加个体成员使用技术的频率。同时,鉴于已有研究发现的有关非工作时间办公、非工作地点办公的挑战,工作时空弹性化是工作设计需要重点考虑的部分。未来的研究应当结合不同职类、性格、价值观念的员工的需求,量身打造定制化的弹性办公制度。

另外,根据工作要求—资源模型,工作资源能减轻工作要求对员工的负性影响(Bakker等,2005)。除了调整工作设计,未来的研究需要探讨领导提供何种数字资源能帮助员工更好地适应数字化转型。现有研究主要关注培训、领导支持这类工作资源,未来的研究可以进一步探讨领导共情、及时的工作反馈等工作资源的影响。例如,在非工作时间办公情境中,领导共情能给员工更多心理安慰和情感支持,将减少他们情感资源的流失;在远程办公情境中,及时的工作反馈作为一种工作资源能让员工与组织产生联结感,增加更多资源补给。