社会解组理论对侵财类犯罪的实证检验

——基于线性回归、空间自相关与地理加权回归的分析模型

许博洋,唐 赫

(1.中国政法大学,北京 100088;2.中国刑事警察学院,沈阳 110035)

一、问题提出

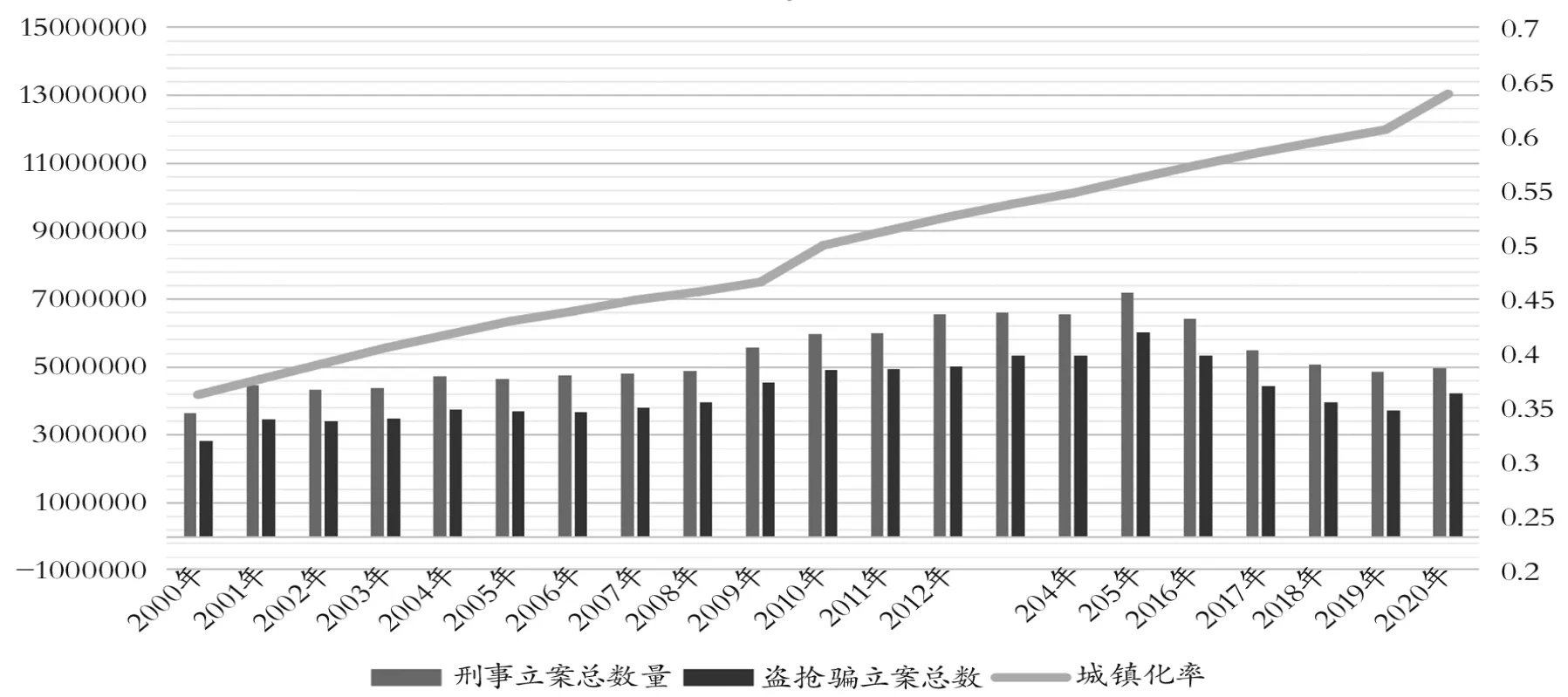

据国家统计局发布的《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》显示,2020 年末我国常住人口城镇化率将超过60%。[1]自2000 年以来,中国城镇总人口数由4.5 亿人增加至8.5 亿人,城镇化率相应地从36.2%增至近60%,城市基数也实现了显著增长。新型城镇化的迅猛发展使得大量人口在城市地区聚集,加快了我国城市经济水平的增长与产业结构优化升级。但与此同时,城市的升级转型诱发了犯罪现象的多元化演变,总体犯罪数量多年来维持高位。基于《2020 中国统计年鉴》的公开数据,本文对犯罪数量与城镇化水平进行描述性分析后发现(结果详见图1),“盗抢骗” 侵财类犯罪占据我国所有刑事犯罪的绝大多数,其中2019 年该比例就达到了76.2%。由此可见,盗抢骗犯罪构成了我国总体犯罪数据中的主要部分,且其数量与社会经济、结构的发展水平可能存在紧密联系。

图1 我国刑事案件立案数、盗抢骗案件立案数与城镇化率变化趋势图

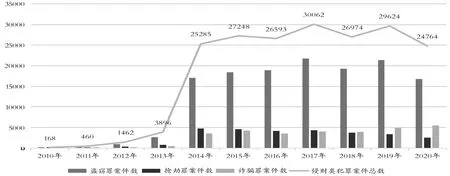

作为持续高发的案件类型,盗抢骗犯罪长期以来严重影响我国人民群众的安全感、获得感以及对公安工作的满意度,特别是“杀猪盘”电信网络诈骗等非接触型犯罪呈现激增态势,更是给我国的社会秩序造成潜在威胁。G 省位于我国的南部沿海地区,是珠三角地区的重要组成部分,总人口近1.3 亿,地域面积约18 万平方公里。作为我国第一经济大省,该省侵财类犯罪的防控形势不容乐观。通过对中国裁判文书网系统性检索后发现(详见图2),G 省近10 年来盗窃、抢劫、诈骗三类案件的审结数量总体呈大幅上升趋势,虽近年来有所下降,但其基数之大,变化之缓的问题仍然没有得到根本性改变。尤其在青少年越轨问题成为社会热点的情况下,侵财类犯罪业已成为该省未成年人犯罪案件的主要类型。[2]社会解组理论作为犯罪学“都市生态”学派的中坚力量,在西方国家数次遏制次高涨的犯罪浪潮中起到了重要的预防与控制作用,然而利用国内本土数据来检验该经典理论与侵财类犯罪间关系的实证研究尚为数不多。考虑到G 省不同城市间人口数量、经济水平、人员流动、社会结构的差异性,本研究基于2019 年度G省21 个城市的宏观面板数据,探索性地尝试对社会解组理论进行局部区域的本土化检验,旨在为我国侵财类犯罪的有效防控提供宏观实践层面的循证依据。

图2 2010-2020 年G 省盗抢骗犯罪案件审结数量(单位:起)

二、相关概念与文献综述

(一)社会解组理论及其研究现状

社会解组理论(Social Disorganization Theory)是美国最早发展起来的社会学理论之一,其在犯罪学领域的应用最早可追溯至法国社会学家迪尔凯姆(Durkheim)的《自杀论》一书,他认为社会经济结构和外部环境的变化会引起有犯罪倾向的人选择实施犯罪行为。[3]社会解组理论强调,犯罪现象存在着地区差异性,快速的社会变迁会导致社会有序力量的崩溃,进而促使犯罪增长。肖(Shaw)和麦凯(McKay)是社会解组理论学派的两位重要奠基人,他们指出低收入户多、族群差异性大、人口流动率高是造成社区解组的三大结构性原因,也是造成社会犯罪率增长的最主要原因。[4]二十世纪中前叶,第一次世界大战间接促发了美国经济的全面发展,农业、工业生产开始朝着机械化、科技化转型,这迫使大量失业农民前往城市谋求生计。这一时期的社会变迁为美国芝加哥学派的兴起奠定了社会背景基础,和传统解组理论观点类似,该学派强调犯罪是社会快速变迁的自然副产品。受该观点的影响,诸多学者坚称其自有理论在解释社会解组因子与犯罪行为上的精确性与延展性,由此生态犯罪学、城市同心圆等共同强调社会解组概念的多元化理论陆续出现。值得一提的是,桑普森(Sampson)和格罗夫斯(Groves)为社会解组理论的实证研究范式贡献了全新视角,创新性提出了社会解组理论的全新量具,以“集体效能感”和“民族异质性”等个体维度指标代替前人常用的贫困率等表示社会经济地位的外部变量,[5]至此,社会解组理论的定量研究范式逐步形成。

从研究现状上看,目前我国有关社会解组对犯罪影响的定量研究尚为数不多,且不同于西方犯罪学的研究范式,本土实证研究大多使用单一社会结构指标,诸如城镇化率、[6]基尼系数、[7]人口流动率[8]等常规变量解释总体犯罪率的变化,仅零星学者使用了能够反映社会解组情况的宏观社会结构变量预测了我国犯罪率的未来走势情况。[9]虽然从社会学角度进行社会解组理论探讨的实证研究林林总总,但依然并未形成体系化的犯罪学研究范式,且鲜有对该理论进行具体类罪检验的关注与触及。诚然,社会解组理论在西方国家拥有较为丰富的研究历史,但由于社会文化的差异,社会解组理论的内涵、外延及测量方式在中西方国家均有较大不同。正因如此,作为一项解释犯罪的宏观社会结构理论,其能够在多大程度上被印证,甚至于媲美控制理论、学习理论、紧张理论等聚焦于个体层面犯罪学理论,仍具备较大探索价值。由此可见,于中国语境下进行社会解组理论之于侵财犯罪影响的实证检验具备了一定的理论贡献与实践指导意义。

一般而言,社会解组理论的模型构建是以区域性统计资料为分析单位,但鉴于中西方的文化背景、政治体制、意识形态均存在较大差异,故本研究选取在我国社会城市结构中发挥承上启下作用的市一级行政单位作为样本,以此分析G 省不同地区间犯罪率的差异性。

(二)社会经济水平与犯罪率

社会经济水平作为犯罪率的强预测因子已被众多研究所证实。区域间社会收入不均以及个人社会收入不平等极易造成社会紧张,从而引发低社会地位者通过犯罪手段来提高自身满足度。[10]从社会经济学的视角来看,弗雷舍(Fleisher)和贝尔顿(Belton)的研究首次证实了低水平收入能够影响青少年犯罪率,[11]随后的研究也同样支持了收入不均将导致犯罪行为增加的观点。[12]在此基础上,国外学者基于美国财产犯罪趋势提出了动态均衡模型,证实了社会经济水平是影响社会财产犯罪率变化的最主要因素。[13]类似地,国内已有研究也同样发现了社会经济宏观指标、[14]贫富差距、[15]GDP 及开放程度[16]对我国的总体犯罪率有显著正向影响。值得警惕的是,近20 年来我国年均基尼系数维持在0.45 以上,已经超过国际标准0.4 的警戒线,虽然各地区生产总值与人均GDP 不断提高,但收入分配不均、社会阶层分化的事实依然未得以有效解决,发达城市中科学技术人才的聚集化趋势亦加剧了已然存在的区域发展不平衡的现实,社会结构性紧张与解组水平增加的问题在移动互联时代之下体现得更加明显。综上,为验证社会经济水平与侵财犯罪率的关系,本文现提出第一项假设:

H1:G 省的社会经济水平越高,其侵财犯罪率越高。

(三)社会结构与犯罪率

社会结构是社会学领域所广泛应用的术语,《辞海》将其定义为“社会整体的基本组成部分之间比较稳定、有序的关系网络”。[17]社会结构在形态上具有宏观、中观、微观三个层次,宏观结构主要包括人与自然的关系;中观结构是指人们在不同活动领域中形成的各种关系;微观结构则是指人们在社会活动中所形成的具体社会关系。[18]为更加详尽地了解与犯罪率相关的具体社会解组因子,本文采取了对社会结构的微观定义。作为最能代表我国社会结构变迁的外部变量,城镇化往往会导致城市空间结构、人口密度、就业率等指标发生改变,相对稳定的社会结构被城市发展所打破,社会解组现象随之发生,正如有犯罪学家所言,城市化程度的标志是从暴力犯罪为主转变为财产犯罪为优势的社会犯罪结构。[19]国内学者运用主成分分析法对选取的17 个社会结构变量进行检验,发现第三产业从业人员占比、城市建成区面积占比、第三产业占比是能够代表我国社会结构影响侵财犯罪率的最主要因素,[20]但该研究未能涵盖如失业率、城镇人口占比等外部变量,因此对于社会结构与侵财犯罪之间的关系仍存在一定程度的探索空间。基于此,本研究现提出第二项假设:

H2:G 省社会结构变迁指数越高,其侵财犯罪率越高。

(四)教育程度与犯罪率

教育程度与犯罪率间的关系鲜有学者进行深入研究。通常来讲,传统观念认为高学历的人群往往具有更低的犯罪率,教育培训提高了个体的人力资本水平和市场工资水平,该类群体参与和策划犯罪的成本较高(如家庭纽带断裂、声誉受损、社会地位降低等),因此其犯罪可能性相对于低社会阶层者而言较低。洛克纳(Lochner)和莫雷提(Moretti)提出了衡量犯罪内部标准的人力资本投资(教育或培训)模型,明确指出了成年人的年龄、教育程度与犯罪率呈负相关关系。[21]然而遗憾的是,国内现有文献尚未有从社会解组理论的视角对二者之间的宏观影响关系进行系统性探究,仅吴宗宪和张旭芳以监狱服刑人员为样本,发现了受教育程度低的个体再犯罪的可能性是受教育程度高的个体的1.3 倍,[22]这一结论间接佐证了个体维度教育水准的提高有利于减少中国的犯罪率指标。为弥补现有文献有关社会解组理论视域下教育程度与犯罪率关系探讨的不足,本研究现提出第三项假设:

H3:G 省的文化教育水平越高,其侵财犯罪率越低。

(五)性别结构与犯罪率

性别结构是社会解组指标中影响宏观犯罪率的重要变量。早在1981 年,科布(Cobb)等人就通过对逮捕率数据的计算后发现,在盗窃犯罪案件的被捕人数中,女性人数往往占比更低。[23]类似地,在绝大部分暴力犯罪中,男性的犯罪率往往也要显著高于女性。[24]个体层面上性别与暴力犯罪的强相关性意味着在宏观视域下性别结构同样可能是决定社会犯罪水平的关键因素,如奥登伯格(Oldenburg)通过调查印度北方邦性别比例与暴力犯罪之间的关系后发现,女性对男性的性别比和暴力犯罪数量的减少有着较强的显著性。[25]随着近年来男女失衡比例的加剧,我国社会中的性别问题越发严重,近年来陆续有学者就性别失衡对国内犯罪率的影响进行了探索性探究,如爱德朗(Edlund)等人基于1988-2004 年间中国26 个省份的面板数据分析发现,人口性别结构每提高0.01,暴力和财产犯罪率随之上升3%;[26]姜全保和李波也同样证实了性别结构对我国整体犯罪率的上升有着显著影响。[27]综上,基于现有文献的支持,本研究先提出第四项假设:

H4:G 省的性别结构指数越高(男性人口/女性人口),其侵财犯罪率越高。

(六)人口流动率与犯罪率

人口流动率是指一定时期内人口在地理空间上位置的变更强度。随着城镇化进程的不断加快,我国的社会流动变得空前频繁,以劳动要素流动为主要特征的人口流动极大促进了社会经济水平的发展,同时在无形中对我国犯罪数量和犯罪结构产生了重要影响。陈刚等人的研究表明,我国人口流动性对于社会犯罪率具有显著的正向解释力。[28]与此同时,麻泽芝等人将相对丧失论用于解释中国流动人口犯罪,认为流动人口中的低收入群体在城市中所要面对的物质性诱惑更多,存在更多的潜在犯罪机会,同时该群体对社会资源分配不公的现象会产生相对剥夺感,因此具有更大的犯罪倾向。[29]由此可见,人口流动率对于犯罪率的促进作用已被我国学界所明示,本文顺延前人研究的思路,从社会解组理论的视角提出第五项假设:

H5:G 省的社会人口流动性越高,其侵财犯罪率越高。

三、研究设计

(一)数据来源与变量设置

本研究的数据来源为G 省的21 座城市。由于每座城市的刑事案件立案总数并未公布,故本文选取了各市2019 年度法院审结侵财犯罪案件数作为该类犯罪的衡量指标,所有判例数据来源于聚法案例网(https://www.jufaanli.com),需要指出的是,作为专业的法律服务平台,聚法案例网不同于其他司法判例检索工具,其可满足类案检索、文书纠错、精准量刑、司法数据分析等用户多元化需求,现已成为学界进行法律实证研究的主流数据开源平台之一。各城市的地理信息数据来源于国家地理信息数据库(www.ngcc.cn/ngcc/)。社会经济水平、社会结构、教育程度等数据来源于2020 年中国统计年鉴以及2020 年G 省统计年鉴。

基于社会解组理论的观点与现有文献的阐释,本研究选取了16 个对侵财犯罪率可能具有影响的社会解组因子,分别是:年均常住人口(万)、人口流动性、性别结构、第三产业就业人员占比、城市建成区占比、第三产业占比、万人拥有医疗床位数、人均一般公共收入预算、人均地区生产总值(万)、居民人均可支配收入、人均生活消费支出、居民人均存款(万)、人均固定资产投资(万)、收入不均、失业率、初高中毕业率。由于自变量数量过多,在后续的数据分析中,很有可能产生变量间高度共线性的问题,因此需要通过主成分分析的方法对众多变量进行降维处理,以实现不同类别变量的合理划分。因变量侵财类犯罪率的具体计算公式为:各市侵财犯罪总数/(各市年均常住人口数*10000)。需要注意的是,侵财犯罪并不是标准的法律术语,我国刑法虽没有对其内涵和外延进行专属明示,但司法实践常将其定义为侵犯公私财产类犯罪的总称,具体包括以下罪名:抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、敲诈勒索罪、侵占罪、挪用资金罪等,考虑到抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪、诈骗罪、敲诈勒索罪是现实中的高发犯罪类型,故本研究将这5 种罪名的样本作为侵财犯罪的操作化定义进行数据整理与录入。

(二)研究工具与分析技术

综合运用SPSS 26.0、ArcGIS 10.2、OpenGeoDa软件对G 省2019 年度面板数据进行统计与分析。首先使用SPSS 26.0 对原始数据进行标准化处理,并同时将16 个自变量与因变量进行皮尔逊相关性分析,排除与犯罪率无关的变量,再使用主成分分析法中的Bartlett 球型检验,对其余自变量进行公因子提取,以达到合理划分标准,探索出静态的多元线性回归模型。最后使用ArcGIS 10.2 和OpenGeoDa 软件的制图、空间统计分析、空间建模等功能,以可视化的方式展现出G 省侵财类犯罪的动态空间回归模型,挖掘出不同地区犯罪率的空间分布格局和具有显著影响的社会解组因子。

需要说明的是,线性回归分析是用于描述某个因变量和若干自变量之间的关系并进行模型构建的一种方法的合集,现有的研究中,多有学者利用多元线性回归探索出犯罪特征对某一类犯罪的量刑解释模型。[30][31]在对犯罪率影响因素的研究中,一元或多元线性回归也同样被众多学者视为主流方法,但线性回归所采用的最小二乘法(Ordinary Least Square,简称OLS)只是对参数进行平均或全局分析,无法解决具有空间属性的自变量与因变量之间更为复杂的回归关系,也不能反映出参数在不同地理空间的差异性,使得研究结论在解释力上存在一定限制。探究社会解组因子与侵财犯罪率间的关系,理应考虑空间数据的分布差异性。地理加权回归(Geographically Weighted Regression,简称GWR)已被验证可有效探索多元关系中的局部空间异质性,目前在房价分析、[32]城市交通、[33]环境保护[34]等领域的空间归因方面得到广泛应用,故本研究在多元线性回归分析的基础上加入地理加权回归分析,进而使得回归模型的解释力更加全面且准确。

四、研究结果

(一)变量间相关性分析

为避免出现自变量之间的高度共线性问题,应当在构建假设模型前进行变量间的相关性分析,以排除无关变量和弱相关变量的干扰。由于自变量大部分为连续变量,故采用皮尔逊(N)相关分析,具体结果如下:年均常住人口(r=0.519,p<0.05)、年均净流入流出率(r=0.760,p<0.01)、第三产业就业人员占比(r=0.759,p<0.01)、城市建成区占比(r=0.615,p<0.01)、人均一般公共收入预算(r=0.791,p<0.01)、人均地区生产总值(r=0.882,p<0.05)、居民人均可支配收入(r=0.953,p<0.01)、人均生活消费支出(r=0.944,p<0.01)、居民人均存款(r=0.925,p<0.01)、人均固定资产投资(r=0.597,p<0.01)与G 省侵财犯罪率之间呈显著正相关;性别结构(r=-0.798,p<0.01)、失业率(r=-0.475,p<0.05)、初高中毕业率(r=-0.548,p<0.05)与G 省侵财犯罪率之间呈显著负相关;第三产业占比、万人拥有医疗床位数、收入不均与G 省侵财犯罪率之间不存在显著相关关系,故在后续的分析中将该三项自变量予以排除。

(二)主成分分析

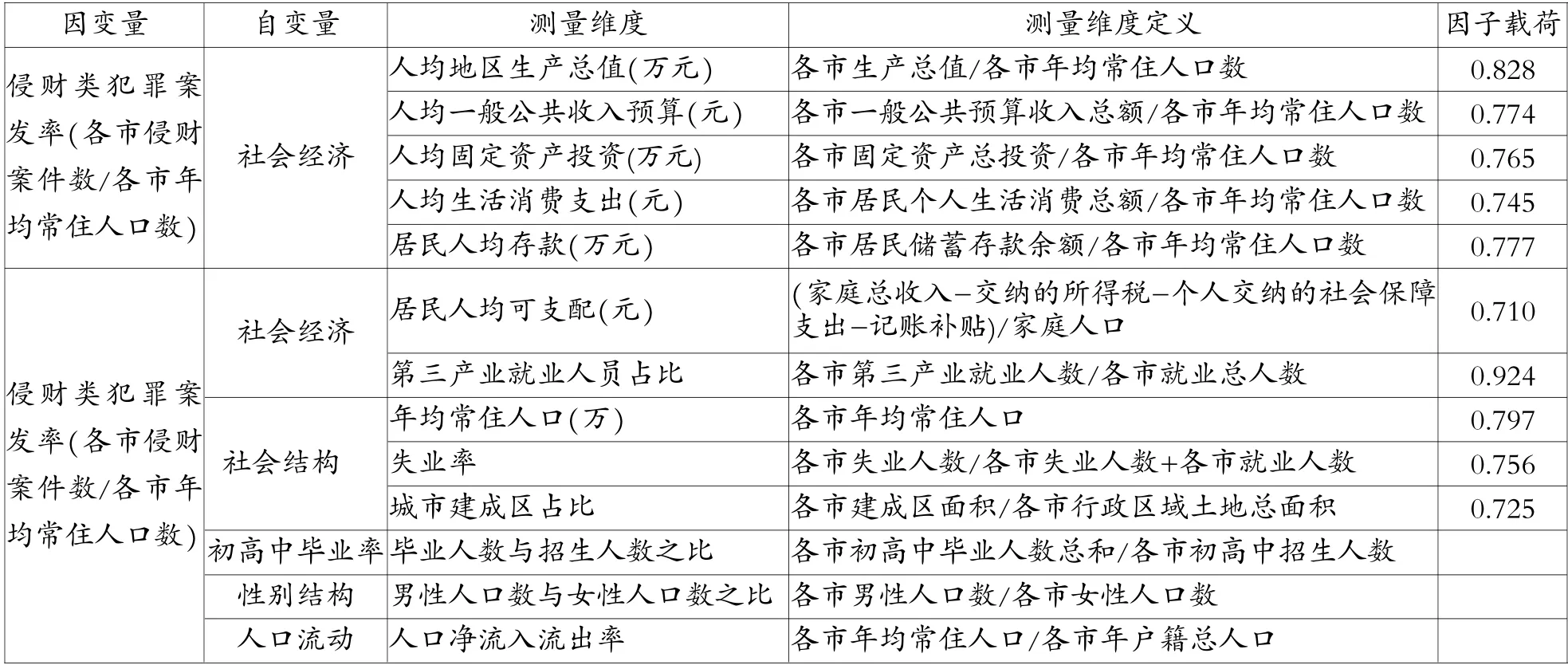

主成分分析是把多个变量划分为少数综合性变量的一种统计分析方法,从数学角度来看,这是一种降维处理技术。在排除无关变量后,对筛选的10 个变量进行Bart-lett 球型检验,结果显示KMO数值为0.807,p<0.001,表明适合继续做进一步的因子分析。通过最大方差法得出公因子的累计贡献率和各变量的因子载荷,基于前述文献综述可知,本研究构建了包含3 个一阶变量和2 个二阶变量的侵财犯罪率的综合预测模型,其中公因子2个,其余3 个为独立变量。由表1 可知,2 个公因子的累计贡献率达84.025%,说明2 个公因子所代表的信息量可以代替原始10 个指标所代表的信息量,有效降低了分析时的变量维度。旋转载荷矩阵表明,第1 个公因子在人均地区生产总值、一般公共收入预算、固定资产投资、生活消费支出、居民人均存款、可支配收入、第三产业就业人员占比的范围具有较大载荷,这些变量主要反映了该省的经济发展规模和地区间的贫富差异,因此本研究将该二阶变量命名为社会经济。第2 个公因子在年均常住人口、失业率、城市建成区占比的范围具有较大载荷,这些变量的升降幅度能够反映出社会结构的变迁水平,本研究将此二阶变量命名为社会结构。

表1 影响G 省侵财犯罪率相关维度综合测量体系

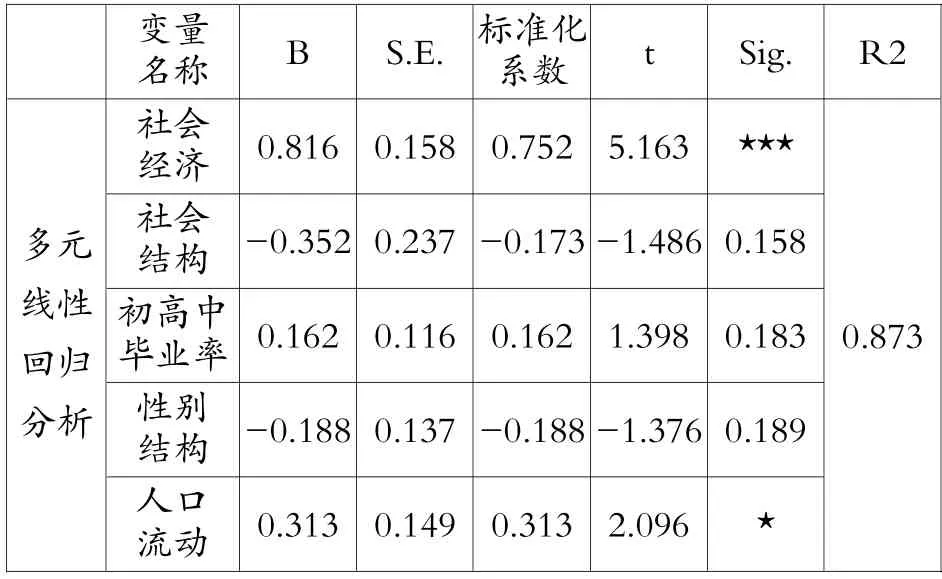

(三)多元线性回归分析

本部分采用最小二乘法(OLS)进行多元线性回归分析,由表2 结果可知,该多元线性回归模型能够解释G 省2019 年度侵财犯罪率87.3%的变异(R2 值)。由标准化系数和显著性情况可知,该模型中社会经济水平(β=0.752,p<0.001)与和人口流动性(β=0.313,p<0.05)对犯罪率存在显著正向影响,即社会经济水平越高的地区侵财类犯罪率越高;人口流动性越高的地区侵财类犯罪率越高,假设H1 与H5 得到支持,假设H2、H3 与H4 被拒绝。在其他条件不变的情况下,社会经济水平每增加1 个标准化单位,侵财犯罪率增加0.752 个单位;人口流动性每增加1 个标准化单位,侵财犯罪率增加0.313 个单位。随着新型城镇化进程的加快,发达城市在社会经济水平上展现出更大优势,高水平的人均GDP 增加了侵财犯罪的潜在收益,从而诱发了犯罪率增长。同时,经济发达地区会对周边欠发达地区形成较大吸引力,加速了不同社会经济水平地区间的人口流动,引起了侵财类犯罪行为的频发。综上,这一部分的研究结果部分证实了社会解组理论对于我国侵财类犯罪的较好解释力。

表2 OLS 的回归系数及检验结果

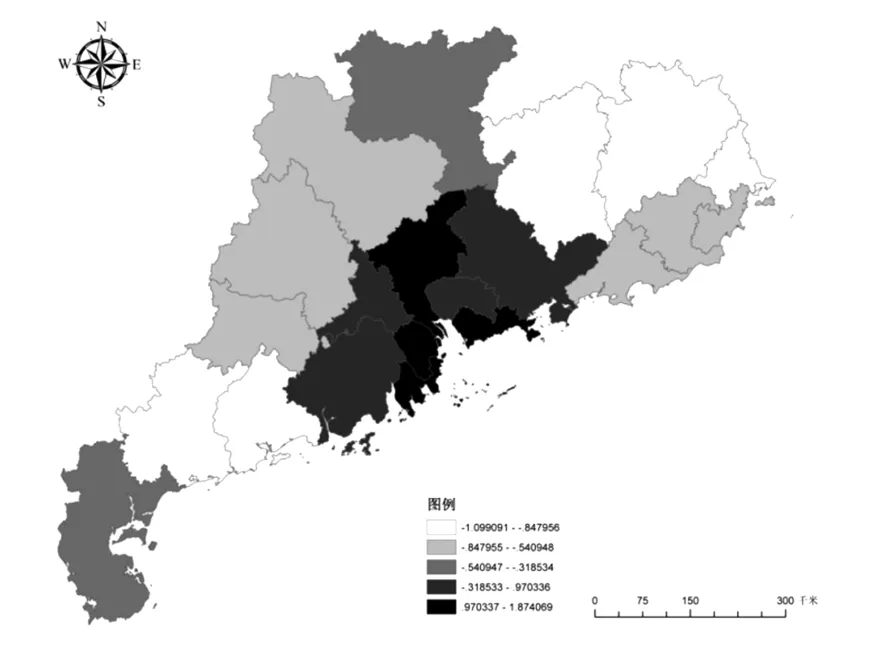

(四)G 省侵财类犯罪的空间分布

由图3 可知,2019 年G 省侵财犯罪案发率由低到高划共划分成5 个等级,深色区表示高发率,浅色区表示低发案率,G 侵财犯罪率较高的地区主要分布在中部并呈现出向邻近城市辐射的趋势。G省中心地带城市的社会经济水平一直保持着高速发展态势,对周边地区的经济起着重要的带动作用,这进一步证实了经济发展水平较高的地区同时存在较高的侵财犯罪率。浅色地区大都位于G省边缘,远离中心经济圈的辐射范围,受人口流失、基础设施薄弱、地域劣势等特征所限,这些区域的经济发展水平相较于中心城市圈层而言普遍偏低,导致其侵财犯罪率远低于G 省中心区域。综上所述,G 省各市侵财犯罪率基本呈现由“中心区—东部边缘区—西部边缘区—外围地区” 递减的空间分布格局。

图3 2019 年G 省侵财犯罪案发率空间分布图

(五)空间自相关分析

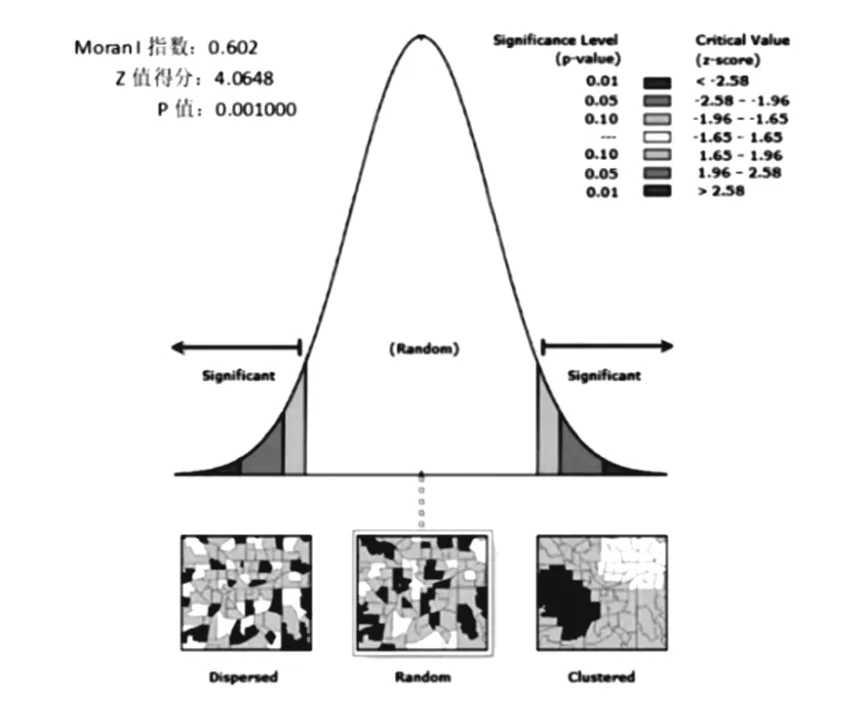

空间自相关(Spatial Auto-correlation,简称SA)是指特定地理位置上的变量值与相邻地理位置上变量值的相关程度,通常使用空间自相关系数来判断自相关程度的强弱。[35]空间自相关分析可以发现区域空间某一现象发生的规模,主要表现为单位区域内某一变量值在地理空间上是否存在高高相邻、低低相邻或高低相邻的规律,即在地理空间上是否存在聚集现象。[36]空间自相关分析主要包括“全局空间自相关分析”与“局部空间自相关分析”,全局空间自相关常用的检验方法包含:Moran’s I、Geary’s C、Getis、Moran 散点图及空间自相关系数图,局部空间自相关常用的检验方法包括:LISA、Local Getis-Ord’s G、Local Moran’s I。本研究采取最常用的Moran’s I 和Local Moran’s I对G 省侵财犯罪率进行全局和局部自相关分析,这一分析是建立并确保地理加权回归模型有效性的前提和保障。

1.全局空间自相关分析结果。全局空间自相关分析是从整个研究区域范围内来分析某一变量是否具有空间聚集性。若Z-score 统计量的绝对值大于1.96,表示显著性p<0.05,应拒绝零假设,认为全局空间自相关系数不为零,属性变量之间具有显著的空间自相关性。[37]Moran’s I 的取值位于[-1,1],数值越接近1 表明空间正相关性越强,即研究对象空间聚集性越强;数值越接近-1 表明空间负相关性越强,即研究对象空间差异性越大;当数值越接近于0 表明空间呈现随机分布,即不存在相关性。[38]

由图4 和图5 可知,在0.01 显著水平下,2019年G 省侵财犯罪案发率局部Moran’s I 系数为0.602,Z=4.064,p<0.001,具有统计学意义。一般来说,当Z 值超过1.65 的临界值时说明变量只有小于10%的可能是随机创建的,有显著的聚集和空间自相关性的可能。本研究结果表明,G 省区域间的侵财犯罪率存在空间正向自相关,整体表现为高程度的空间聚集性。

图4 2019 年G 省侵财犯罪案发率空间自相关性分析

图5 2019 年G 省侵财犯罪案发率Moran’s I 散点图

2.局部空间自相关分析结果。局部空间自相关分析是从特定部分区域分析属性变量之间是否存在空间聚集性,根据分析结果可以解释属性变量在空间上的“热点” 与“冷点” 区域,仍用上述Moran’s I 进行评价。当Moran’s I 取值大于0 时说明局部空间单元与相邻空间单元之间存在空间正相关性,表现为“高—高”“低—低”聚集,当Moran’s I 取值小于0 时说明局部空间单元与相邻空间单元之间存在空间负相关性,表现为“高—低”“低—高”聚集。可视化地图中不同颜色的空间单元代表了不同局部空间的自相关类型。“高—高”聚集区域,表明邻近空间单元的某变量属性值随着本空间单元的此变量属性值的上述而上升,“低—低”聚集区域则反之;“高—低” 聚集区域表明邻近空间单元的某变量属性值随着本空间单元的此变量属性值的上述而下降,“低—高”聚集区则反之。

从图6 中可以看出,2019 年G 省侵财犯罪案发率的局部自相关结果主要表现为空间自相关,主要有两个聚集区域,深色部分的“高—高”聚集、浅色部分的“低—低”聚集。表明G 省中部地区具有较高的犯罪率聚集水平,北部地区则显示为较低的犯罪率聚集水平。犯罪率较高的中心省会城市,在地理上同样被其余高犯罪率的城市所包围。在北部地区,低犯罪率的地区同样被其余低犯罪率的城市所包围。“热点”和“冷点”地区分布明显,形成了犯罪辐射效应由中心向外围逐层减弱,梯度分明、犯罪热点集中的空间分布格局。这再一次印证了上述研究假设,即经济水平越高、人口流动性越强,侵财犯罪率就越高。

图6 2019 年G 省侵财犯罪案发率局域空间自相关聚集性地图

(六)地理加权回归分析

传统的OLS 回归模型无法解释具有空间属性的自变量与因变量间更为复杂的关系,于是英国地理学家福泽林汉(Fotheringham)等人提出了地理加权回归模型,其原理在于将局部特征作为权重,在线性回归模型中假定回归系数是观测地理位置的位置函数,根据非参数估计值在不同空间位置的变化分析空间的变化情况。[39]总之,GWR 模型能够更加精确的反映社会解组因子与犯罪率之间的回归关系。本研究采用ArcGIS 10.2 中的GWR 工具来实现模型构建,其中,模型带宽的计算采用“自适应”核函数的AICc 方法。表3 的检验结果显示,GWR 模型能够较为明显地改善多元线性回归在解释程度上的缺陷。模型整体的解释度R2 由0.873 提升至0.904,即GWR 模型对于社会解组理论之于G 省侵财犯罪率的解释程度,相较于OLS模型具备一定程度的提升效应。

表3 GWR 模型的参数估计及检验结果

五、结论与建议

本文在使用多元线性回归的基础上加入地理加权回归模型,分别验证了社会解组理论中的社会经济水平因子和人口流动性因子对于侵财犯罪率的显著影响,验证了社会解组理论在中国语境下的适用性。研究结论同时发现了不同区域间侵财犯罪率存在着相互影响效应:即中部地区6 城市的侵财犯罪率较高,呈现聚集状并存在向四周辐射的趋势,此种犯罪波动与地区经济水平差异和人口流动方向密不可分。

实践对策方面,基于研究结论,本文现提出以下预防和控制盗抢骗侵财类犯罪的建议。从宏观角度而言,社会经济水平较高的城市往往聚集了大量的流动人口和物质资源,这亦导致了中心城市的犯罪率居高不下,因此应增强中心城市的辐射带动作用,实施区域协调发展战略,缩小省内不同区域间经济水平差距。具体而言,应将协同发展理念扩展到民生保障、社会治理等多重点领域,形成共治、共享、共赢的区域帮扶机制,从根本上强化G 省东、西、北地区的基础建设与民生福祉。此外,就公安机关防控此类侵财犯罪而言,应形成跨区域协同作战的整体打击网络,利用网上办案代替侦查人员跨市核查案件的传统模式,提升串并案的侦查效能,连同其他行政部门与司法机关开展“组合拳”,共同为治理侵财类犯罪这一持久性社会顽疾而贡献出应然价值。申言之,本研究以中国社会的宏观数据为样本,对当前国际犯罪学领域的主流理论进行本土化验证,期望能够为我国犯罪学理论的多元化建构以及系统化实证研究的开展提供一定的启发性思路。