听见敦煌

——崔炳元第四交响曲《东方·译敦煌》音乐分析与结构美学评述

文/ 张 鹏

释迦牟尼说:“以我所证,音声为上”。这是佛陀对音乐的最高评价。

作曲家崔炳元先生以著名学者陈应时的《敦煌乐谱》译本为依据,创作出了第四交响曲《东方·译敦煌》。作曲家把内心的体验改造为音响形式,这种音声让听众听到的了敦煌,这种音声与作曲家对敦煌的表达,达到了与音画的吻合,笔者认为是一部非常成功的作品。

1900 年,在敦煌莫高窟藏经洞被发现的《敦煌乐谱》,是中国迄今所见最早的曲谱。该曲谱是五代后唐长兴四年(933 年)时期抄录的曲项琵琶所用乐谱,共有20个谱字和25首曲子,采用半字符号记写,被称为燕乐半字谱。中外音乐史家对《敦煌乐谱》进行了大量的解译研究。该乐谱虽仅有25 首,但古奥难识,令人有神秘莫测之感,人们将它称为“音乐天书”。乐谱、乐队、乐器、乐伎构成了敦煌音乐文化的信息的重要因素。

敦煌琵琶谱因其20 世纪初在甘肃省敦煌县被发现而得名。敦煌乐谱就缘于敦煌莫高窟藏经洞的被发现。发现这个藏经洞始于1900 年6 月22 日清晨清扫莫高窟甬道积沙的时候的偶遇,发现者便是莫高窟的管家王圆箓。敦煌乐谱后被英国探险考古家斯坦因(M.A.Stein)、法国语言学家伯希和(P.Pelliot)于1906 至1908 年期间藏于英国大英博物馆和法国巴黎图书馆。敦煌乐谱在巴黎图书馆藏时原卷目录名为“曲子工尺谱”。日本林谦三在上世纪30 年代开启了敦煌乐谱的研究,并把敦煌乐谱作为琵琶谱来解读。以后数十年至今,在国内有音乐家赵元任、向达、任二北、叶栋、陈应时等又做出的一些相关的解译。本文选用的敦煌琵琶乐谱谱例主要来自陈应时先生的敦煌乐谱解译。

崔炳元先生创作的《东方·译敦煌》,首次将《敦煌乐谱》引入交响乐的范畴,以谱字声音同步对应的方式展现,让听(观)众直接听(看)到古代乐谱的译奏。陈应时教授作为中国音乐史学、古谱学、乐律学研究的重要开拓者之一,皓首穷经四十载,曾发表论著《敦煌乐谱解译辩证》,破译了敦煌古谱。

创作这首作品前,崔炳元先生说他专程拜访了陈应时教授。作曲家崔炳元说:“经过慎重考虑,在我的第四交响曲《忆东方·译敦煌》(东方交响乐团委约作品)中,拟选用陈应时教授的译本。经王安潮博士介绍,陈老师答应并委托夫人应老师告知我们,同意在新作品中授权使用他的译本”。据悉,这部第四交响曲《忆东方·译敦煌》获得了2020 年度国家艺术基金项目的扶持,作品由北京东方交响乐团分别在北京、天津等地上演了5 场,也完成了国家艺术基金项目的演出要求。

综观《东方·译敦煌》这部作品,崔炳元先生通过对“天书”的解析,感受到作曲家心里有慈悲、有感悟、有情怀、有敦煌;比较与敦煌有关的艺术门类,作曲家能准确判断出文野高下,做到了眼里有敦煌;从音乐作品分析来看,这部作品有非常好的结构设计感,并从和声语汇、配器色彩等方面看,这部作品反应出作曲家深厚的作曲功力,那么,《东方·译敦煌》有技术。

一、各乐章的结构及音乐分析:

结构是所有艺术存在的方式和载体,一个好的音乐作品的结构不仅能引导人们去重新认识其构成规律和固有形态,而且通过深入的剖析还能促使人们去进一步探索音乐作品的无穷变化和意趣盎然的生成可能。

第一乐章 序·东方

这个乐章是序曲,非方整性乐段构成的二部曲式结构。

A 部分本身也是有二段式构成,B部分引入新的素材,整体形成具有对比性的二部曲式结构。

在调式布局方面,这是同C 宫系统各调式的交替。第一部分A(第1至14 小节)主要是C 宫调式,第二部分B(第15 至50 小节)主要是G徵调式。a 句开头#F、#G 开头的大二度音程主题动机,不落俗套,不同凡响,音响个性鲜明。b 句以三连音组继续发展了#F、#G 大二度主题。B 部分中的变化音的频繁使用,和声的紧张度也随之增加,音乐的推动力得到强化,各声部的交响化也在结尾处初见端倪。

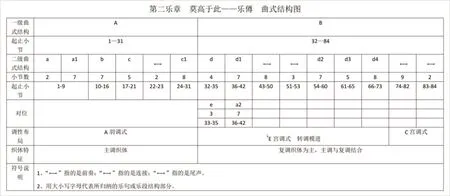

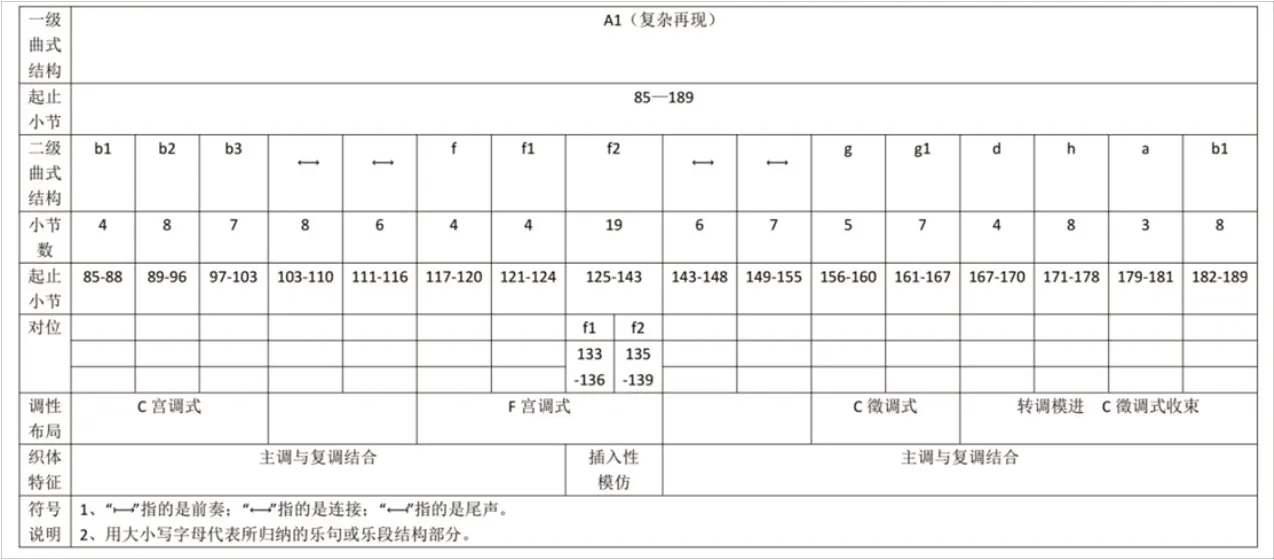

第二乐章 莫高于此—乐僔

这个乐章为复三部曲式结构,这是一种较大型的曲式结构。双主题呈示是这一乐章结构的主要特征。结构布局复杂,材料统一而又富有变化,尤其是再现部分的复杂变化,既出新又有呈示部分的材料变化,前后呼应统一,体现了主题贯穿与对比的完美统一。

三部性的结构审美追求,富于变化的再现部,体现出结构布局与音乐材料整合过程的复杂性组织。尤其是呈示部与再现部在使用素材时,每一部分内部又形成了三段式结构,体现出结构上的三部性构建。特别是一级曲式结构中第一部分A 与中部B 的对比,且这个对比性大于了第一部分内部的a 与b 的对比,从而体现出整体呈示性的层次感。

B 部分主题截选了《大悲咒》的开头部分主题材料,然后加以变化作为乐僔主题,让人们的听觉上有一种带入感,走进宗教般静谧的音乐世界,同时也体现出主题乐思的神秘感。引入主题d 后,对其进行四次变奏,将乐思推向高潮,通过这部分也能看出作曲家高超的作曲技术。这个中部B 主要采用变奏曲式进行结构布局,新主题的呈示是这一部分的重要特征,这里也是形成复三部曲式为双主题曲式结构的基础。

第三乐章 敦煌曲谱译奏之一

第四交响曲《东方·译敦煌》中的第三乐章和第六乐章直接将敦煌琵琶曲谱译本引入,将琵琶这一件乐器用独奏的形式,对乐谱进行有声呈现。

直接引入陈应时著《敦煌乐谱解译》中的第1 曲《品弄》、第3 曲《倾杯乐》、第4 曲《又慢曲子》、第6 曲《急曲子》、第7 曲《又曲子》和第8 曲《又慢曲子》的译奏,用琵琶这件古老的乐器以独奏为主的方式进行声响呈现。

这是琵琶乐谱的声响呈现,运用现成的音乐语言、语汇来直接引入或稍加改编,成为这部交响组曲音乐结构的重大特点之一。作曲家这种巧妙的的编选组合技术,通过对结构技术的显现来体现出了作品的结构美。作曲家使用拼接、镶嵌、排列组合技术或集曲手法,以横向联合的方式出现在乐曲中,表现为曲式结构的线性排列,这种横向的线性排列组合也在中国传统音乐的曲式结构中又十分常见,并具有典型意义。由此,作曲家对传统音乐的谙熟和对作品结构力的宏观把控游刃有余。作曲家在这部作品中很注重形式结构和受形式逻辑控制的结构思维,从而在作品中又显现出形式美和逻辑美。

第四乐章 彩塑菩萨

这个乐章为变奏曲式结构,主题通过五个部分的变奏,深化了主题乐思。变奏成为作曲家写作这一乐章的主要陈述方法,从乐句内部进行变奏,发展了乐思。作曲家通过主题中骨干音的逻辑联系以及和声因素、调性变化因素、节奏的发展与织体的变化等方面,把具有主题共性化规律的五个部分结合了起来,使总体结构形成有规律、有秩序相互结合的有机整体,而且每一部分也更符合单一部和单二部曲式的结构的组织原则。这一乐章,表现手法多样,也形成了结构逻辑发展的层次性。

变奏的新颖,让主题乐思在每次变奏的时候出新,同时在调性布局方面也做变化。主题变奏时,除了旋律变奏外,还使用和声变奏、调性变奏、结构变奏、节奏节拍变奏、织体变奏等,用音乐的色彩丰富变化来体现彩塑的多彩多姿。这个主题就仿佛是一尊慈善的菩萨,各个变奏乐段就是用各色颜料晕染的外衣。第一部分似彩塑菩萨的头部,第二部分似彩塑菩萨的腰身,第三部分似彩塑菩萨的胳膊,第四部分似彩塑菩萨的腿,第五部分就是彩塑菩萨的脚和脚底宝座了。

调性的变奏似一缕光亮,让各个部分的色彩光感十足,绚丽多姿。

第五乐章 伎乐飞天

飞天,梵文Gandharva,代表云和水的舞蹈的女神,源于古印度神话。据传说,这是由乐舞之神乾达婆衍化而生的,它浑身能散发香气。当佛陀讲经时,它会凌空飞舞,或散花,或起舞,或奏乐。敦煌壁画中的飞天是吉祥和快乐的象征,数量多,信息广。它们演奏不同的乐器,它们飞动的身躯披着飘逸的彩带,呈行云流水状,形态丰润,翱翔于天际。他们是佛国世界里具有特殊职能的天人。音乐界把敦煌飞天中抱持乐器的飞天成为“飞天乐伎”。

这个乐章可以说是作曲家面对敦煌壁画中的天宫乐伎获得的跨越时空、超越三界的心灵对接。以音乐的手法将佛陀的空灵世界与现实中人的往生来世交织在一起,亦真亦幻地构筑起生灵的天地,谱就出一段美妙音乐的乐章。

这个乐章为并列的三部曲式结构。每一部分呈现不同的乐思,进而展开,呈现出不同的声响。这三部分音乐材料的并置,强调出了音乐的对比性。

三部性的结构布局思维,每一部分的材料出新,调性变化出新,让音乐富于流动,体现出主题乐思的灵动。这种并列的乐段陈述,恰似一幅幅生动的飞天乐伎舞动不同情态的乐舞场面,美轮美奂。

第六乐章 敦煌曲谱译奏之二

这个乐章为第二次译奏,先是一小段前奏,然后直接引入陈应时著《敦煌乐谱解译》中的第12 曲《倾杯乐》、第13 曲《又慢曲子 西江月》、第16曲《又慢曲子 伊州》、第18 曲《水鼓子》、第20 曲《长沙女引》、第22 曲《撒金砂》和第24 曲《伊州》。译谱中的琵琶曲体现出中国传统音乐中的线性思维,敦煌乐谱中体现出的这条旋律线,不是一条直线,也不像当代流行音乐中那种直上直下、棱角分明的硬曲线,而是像中国山水画中起伏有致的层峦叠嶂在碧水中映照出的那道山影,悠游和缓、浑然天成,耐看、耐听、耐人寻味,特别是《倾杯乐》中的那种悠然与从容。如果说敦煌乐谱中的文字谱是线性思维在空间中付诸视觉的极度彰显,那么在敦煌译谱中的旋律,则是线性思维在时间里付诸听觉的尽情展现。听《倾杯乐》时,那婉转婀娜、曲水流觞般清丽淡雅的天籁之声,让我们充分体悟到敦煌中“韵”的滋味。

第七乐章 敦与煌—盛世和平

这个乐章为带有变化再现的单三部曲式结构。尤其是再现部中的这些变化因素大大加强了音乐的紧张度,加强了再现部的动力,音乐极富张力,将全曲推向了高潮。

调式布局主要使用移宫犯调手法,羽调式的主导调性布局。尤其是中部B 的对比性变化,在结构上得到了扩充,再现部中的音乐素材是呈示部中素材a 的变化与变奏,在同中求变,在变化中求得了全曲的统一,使得全曲结构上有一种完满的回归感与平衡感。诵咏般的女高音唱出的无词歌,体现出一种庄严与肃穆。

二、作品的结构美学特质

根据笔者对崔炳元先生的作品研究,先生是对音乐作品特别注重结构的设计,结构的美感几乎在其所有作品中均有体现。第四交响曲《东方·译敦煌》中的每一乐章都在结构方面做了不同的布局,非常有设计感,使得各个乐章在结构方面呈现出不同的曲式布局。从总体来看,作品中多呈现出大型的二部曲式和三部曲式的特征,同时又有源于一体的伸延、渐变、展衍以及广泛的、自由的、即兴的变奏性音素弥漫全曲。三部性的结构成为作曲家在结构全曲时重要的结构审美布局原则,注重于体现音乐陈述的再现性。再现是音乐结构美学的重要原则。所有这些不同曲式结构力的混合、错落、以及不同曲式的控制力在不同乐章中的偏重或放松作用,都使该曲在音乐陈述的过程中既有必要的组织逻辑,又反映为结构形态的柔韧与通透。

三、民族调式和声语汇的和声结构特征

中国五声性民族调式和声的运用,主要特点是和声结构的非三度叠置性的五声纵合性结构,将功能和声与中国民族调式和声结合起来使用,既有音响方面的协和性又有中国民族调式和声的个性。巧妙地结合了功能和声的三度叠置与民族调式和声的非三度度叠置,形成了作品的特殊音响,也体现了中国民族调式和声与西洋大小调的功能和声的中西合璧。

五声性和声结构的强化,在乐曲的和声配置方面,作曲家崔炳元先生在《东方·译敦煌》中使用了大量的非三度叠加的和弦结构,通过替换和弦音、附加音、省略音等办法来加强中国民族调式和声的五声性结构特征,从而体现出作曲家在表现中国作品时的和声语汇。这种和声语汇主要是通过和声的功能性和色彩性来表现,功能性和声在和声中起逻辑作用,色彩性和声在和声中起表现作用。功能是色彩的形成依据,色彩是功能的音响表现。桑桐先生曾指出:“和声的功能主要是和声进行的动力因素与结构因素,和声的色彩主要是塑造音乐形象的表现因素”。

面对敦煌的仰天之力与艺术天才的双重创造,我们会被敦煌那博大胸襟、慈悲情怀、庄严宁静、超然平和的思想之光所折服。崔炳元先生的第四交响曲《东方·译敦煌》让我们听见敦煌,让敦煌艺术再次闪耀着慈悲情怀、般若智慧的旷世之美。作品中充满了人文向度。

心里有修炼,眼里有比较,创作有选择,手里有技术。

我们从这部音乐作品中获得到的是勇气而不是傲气;获得到的是速度而不是超速;获得到的是纯洁而不是单调的纯净;获得到的是安谧而不是懒散的静止。

敞开心扉,我们便能够在这种说着无字语言的音乐中为一种无法表达、不可言说的奥秘所感动,我们便能够在这令人折服的、令人得到解脱、令人感到幸福的音乐经历中感触到、感觉到和经验到那至深之深或者至高之高的临在。这是纯然的参与、静穆的欢乐和幸福感。

作曲家率直的真情,倏然而至的灵感,潜意识中天马行空的想象力,以及真气比人的盎然情趣是这部作品成功的重要因素。正如崔炳元先生的自述:

“我写《东方·译敦煌》做了如下考量,

修炼:应该从善良出发。培育情怀、加深感悟,抵达慈悲的故乡。这是心里有。

比较:尽可能多的了解与敦煌有关的所有艺术门类的信息,特别是本领域的作品信息,横向的比较能够容易判断出文野高下。这是眼里有。

选择:依据自己的审美标准,选择相应的技术手段,并从结构铺陈、语汇风格、配器色彩等微观着手创作。这是手上有。”

缀 语:

在人类历史的长河中,佛教推动了人类社会的前进,也对人类的整个精神世界产生了深远的影响。当佛教进入中国后,深刻地影响了中国人的思想、文化、艺术,因此创造出了具有追求生命永恒的敦煌艺术。

莫高窟大气而包容,兼收并蓄,孕育了敦煌艺术的博大精深、灿烂辉煌,融建筑、彩塑、壁画为一体的综合艺术殿堂,长期被世界许多领域所关注和研究。关于敦煌的音乐作品,还有著名作曲家谭盾的歌剧作品《敦煌·慈悲颂》与著名作曲家张千一的舞剧《大梦敦煌》的影响力也很大。