偏迟播条件下扬麦25 穗数与产量相关性及高产栽培途径分析

张雅菁 吴建明 顾 昊

(1 江苏省昆山市农业技术推广中心,昆山 215300;2 江苏省太仓市双凤镇经济发展局,太仓 215416)

粮食生产是农业农村工作的首要任务,小麦是江苏主要的粮食作物之一,产量高低直接影响粮食生产效益,更影响农户种粮的积极性。适宜的播期是小麦高产稳产的基础[1],早播或迟播均会不同程度影响小麦产量。一段时期以来,江苏省小麦适期播种面积的比例偏低[2],有较大比例的面积属于迟播范畴,一定程度上影响小麦产量提升。据江苏省农业技术推广总站统计,2019-2022 年4 年全省迟播麦面积比例平均达45.0%(41.0%~48.6%),且主要是偏迟播(习惯上称适宜播期后10d 内播种的为偏迟播)小麦;据昆山市农业农村局统计,2019-2022 年4 年全市偏迟播面积比例平均为42.1%(37.0%~54.6%)。受前茬水稻品种布局、农机作业效率、收储烘干能力、播种期天气等因素的综合影响,短期内小麦偏迟播面积比例较高的局面很难扭转。因此,选择耐迟播的小麦品种与研究推广在偏迟播条件下的高产栽培技术,是大范围内提高整体产量水平的重要举措。

扬麦25 是江苏里下河地区农科所育成的高产小麦新品种,2016 年3 月通过国家农作物品种审定委员会审定,审定编号为国审麦2016003,适宜于长江中下游冬麦区的江苏与安徽的淮南地区、湖北中南部地区、河南信阳地区及上海、浙江种植。该品种具有产量高、耐迟播、灌浆快、脱水快等优点[3-5],2022 年、2023 年被农业农村部列为小麦主导品种[6-7],2022 年江苏全省秋播推广种植面积达17.12万hm2。为了掌握扬麦25 在苏南地区偏迟播栽培条件下,穗数与产量等性状的相关性,为制定相应的高产栽培途径提供科学依据,2022-2023 年度对扬麦25 不同田块穗数、产量和其他主要农艺性状进行了调查与分析。

1 材料与方法

1.1 调查田块概况调查田块位于太仓市双凤镇庆丰村种粮大户高伯明承包的扬麦25 生产大田。前茬作物为水稻,土壤类型为灰底黄泥土,11 月18 日机械播种(较适宜播期晚8d)。播种时秸秆全量还田。按照当地小麦高产栽培技术要求,实施各项栽培措施,播种量平均为15.0kg/667m2,机械旋耕后播种,每2.4m 畦宽机开一条深为0.25m的竖沟,田块两端及中间均开一条深0.25m 的横沟,田外排水沟系畅通。基肥于旋耕时每667m2施用小麦专用复合肥(N-P2O5-K2O 为17%-15%-13%,下同)30.0kg,分蘖肥于12 月15 日施用尿素15.0kg,拔节肥于3 月5 日施用专用复合肥15.0kg,长穗肥于3 月22 日施用尿素10.0kg,全生育期共用纯氮19.15kg。病虫草害防治按当地植保技术部门要求进行,杂草及纹枯病、白粉病、赤霉病、蚜虫等病虫草害都得到了有效控制,发生极轻。由于田块间或田块内局部区域间高低不平,播种时土壤墒情有所差异及田间秸秆还田量的不均衡性,造成田块间或田块内局部区域间出苗率高低不一致,基本苗也就有明显差异,致使拔节成穗后田间成穗数有着明显差异,出现了穗数密度高、中、低不同类型的田块(或局域区段)。

1.2 取样考查方法在成熟期(5 月27 日)选择田内生长较为平衡的高、中、低不同穗数类型田各1 块,每个类型田选择有代表性的样点7 个,3 个类型共计21 个样点。每个样点用边长为50cm 铁丝方框垂直下套取样,每个方框内测量5 株的株高,取平均值。将方框内所有5 粒以上的麦穗全部剪下并计数,并带回室内晾干、考种。分样点单独人工脱粒并扬净,麦粒用台式电子天平(精度为0.1g)进行称重,并用谷物水分测量仪(由日本凯特株式会社生产的PM-8188-A 型)测得样点籽粒含水量,折算出小麦入库标准含水量12.5%时的样点籽粒重量,并进行人工点粒计数获取样点的总粒数。

1.3 数据处理利用Excel 2007 软件对样点各项数据统计处理,通过AVERAGE、STDEV 等统计公式计算出各性状的平均值、变异系数;通过CORREL与SLOPE、INTERCEPT 等统计公式计算出穗数与产量、每穗粒数、千粒重、株高等之间的相关系数及回归系数、回归载距等。

2 结果与分析

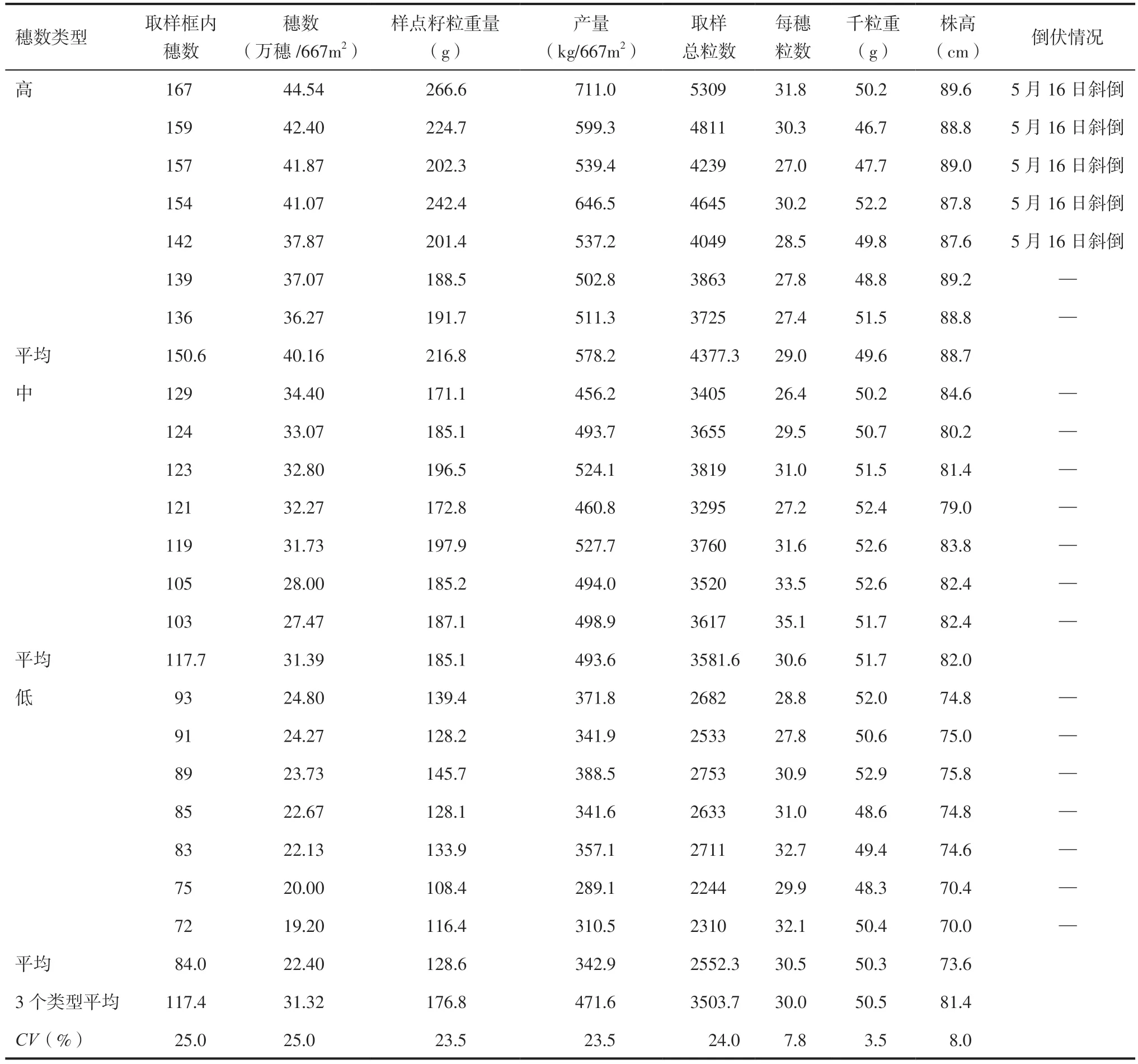

2.1 不同穗数类型的产量等性状比较从表1 中的变异系数(CV)可以看出,扬麦25 在偏迟播栽培的情况下,产量及三因素变异程度依次为穗数>产量>每穗粒数>千粒重。穗数变化大是在不同类型田中人为取样的结果;而产量变异大,说明穗数变化与产量变化相关联程度高;每穗粒数及千粒重变异相对较小,说明其变化受穗数变化的影响相对较小。

表1 偏迟播条件下扬麦25 不同穗数类型的产量及其构成因素结果表

穗数高、中、低3 个类型的平均穗数分别为40.16万穗/667m2、31.39 万穗/667m2、22.40 万穗/667m2;对应的每667m2平均产量分别为578.2kg、493.6kg、342.9kg,说明在偏迟播栽培条件下,穗数不足产量明显降低,而取得较高的穗数仍能获得578kg/667m2左右的高水平产量。平均每穗粒数分别为29.0 粒、30.6 粒、30.5 粒,说明不同穗数类型的每穗粒数接近,即穗数减少而穗型增大、每穗粒数增多的趋势不明显,且总体穗型较小、穗粒数偏少,符合晚播小麦穗型变小的特征[8-9];平均千粒重分别为49.6g、51.7g、50.3g,说明穗数高低对千粒重影响不明显。而粒重总体高于扬麦25 常年千粒重(43~48g),与本地区2023 年小麦生育后期温光资源适宜、大面积生产上小麦粒重普遍高的情况相吻合。

2.2 穗数与产量及每穗粒数、千粒重的相关分析通过对表1 中所有样点数据进行穗数与产量的回归与相关分析,并与株高、每穗粒数、千粒重等性状作相关统计分析,其回归方程为ŷ=13.09X+61.67,X 表示穗数,ŷ 表示产量。表明扬麦25 在偏迟播条件下,穗数在19.20 万~44.54 万穗/667m2范围内,穗数与产量符合直线回归关系,达到极显著正相关(p<0.01)。从回归方程中可以看出,在这个穗数范围内,每增加(或减少)1 万穗/667m2,理论上产量增加(或减少)13.09kg/667m2。

表2 相关分析结果表明,穗数与每穗粒数呈负相关,即如果穗数逐步增加,则每穗粒数会逐渐减少,但相关系数未达到显著水平,说明这种负相关趋势不明显。穗数与千粒重呈正相关,即穗数越多,则千粒重会越重,但相关系数也未达到显著水平,说明这种正相关关系亦不明显。穗数与产量、株高均呈极显著正相关。

表2 偏迟播条件下扬麦25 穗数与产量的直线回归及与其他性状的相关性分析

2.3 产量大于500kg/667m2穗数的分析 从表1 中可以看出,产量大于500kg/667m2的样点,主要集中在高穗数类型中,7 个样点产量全部超过500kg/667m2;中穗数类型中7 个样点仅有2 个超过,穗数分别为32.80 万穗/667m2、31.73 万穗/667m2;低穗数类型中样点产量均不超过500kg/667m2。从产量与穗数关系的回归方程中还可计算出,产量要大于500kg/667m2,理论上穗数需大于(500-61.67)/13.09=33.49 万穗/667m2。

2.4 穗数与植株高度的相关分析从表1 株高的变化及表2 相关系数的显著性可以看出,穗数与株高呈极显著的正相关,即穗数越多,该区域的株高就越高,低、中、高穗数类型的平均株高分别为73.6cm、82.0cm、88.7cm,低与高穗数类型相差约15cm。当穗数高于37.87 万穗/667m2时,由于植株变高,群体之间比较郁蔽,于成熟阶段(5 月16 日)雨后发生斜倒。中、低穗数类型的植株,均无倒伏情况发生。以上结果与2022 年偏迟播的扬麦16 结果相一致[10]。

3 小结与讨论

以上调查结果表明,扬麦25 在偏迟播栽培的条件下,总体表现为穗型偏小、每穗粒数较少。穗数变化对产量变化影响较大,呈极显著正相关;穗数变化对每穗粒数、千粒重变化影响相对较小,相关系数均未达显著水平。穗数在调查的所有样点区间范围之内,与产量符合直线回归关系,当穗数增加1 万穗/667m2时,理论上产量增加13.09kg/667m2。穗数变化与株高变化呈极显著正相关,其相关系数亦达到极显著水平,当穗数达到37.87 万穗/667m2及以上时,成熟阶段遇雨发生斜倒现象。

迄今,小麦以高产、超高产为目标的栽培途径主要是依靠改善群体质量、提高分蘖成穗率、以较少的基本苗取得最合适的穗数;以拔节孕穗肥为重点,减少小穗退化来增加穗粒数;以促进根系活力、延长上部叶片功能期为中心提高粒重来最终夺取高产、超高产[11-12]。这个途径必须在适宜的播期和精确定量播种的基础上进行。但是目前江苏苏南地区偏迟播小麦面积比例较高,并且在大面积生产上要求逐步减量施肥的新形势下,探索偏迟播小麦高产栽培的有效途径,对整体提高地区产量及效益水平有重要意义。以上结论中,偏迟播栽培的扬麦25 穗型较小,产量与穗数呈极显著正相关,即要夺取较高的产量,必须种出足够多的穗数,因此栽培上要走足穗夺高产的途径。作者分析认为,以产量500kg/667m2左右为高产目标,穗粒重结构指标应设定为:穗数在35.0 万穗/667m2左右,每穗粒数28~33 粒,千粒重46g 左右。

要实现上述指标,除了建立好配套沟系、合理肥料运筹、防好病虫草害等常规高产必需的栽培措施以外,还有以下3 项措施必须认真落到实处,从而实现足穗高产与稳产。一是适当增加播种量。苏南地区生产上,扬麦25 目前适期播种的用种量为11.5kg/667m2左右,偏迟播的田块,可按每推迟播种1d 增加用种量0.25kg/667m2。对于大粒麦种,可按千粒重45g 为标准,以种子实际粒重增加的比例增加用种量。二是全力抓好播种质量。针对稻秸秆全量还田播种后出苗率低、苗质差的突出问题,首先要控制稻秸秆切碎长度和留茬高度不超过10cm,水稻收割机械切碎后的秸秆必须借助人力摊薄摊匀。重点是需掌握适宜的土壤墒情进行旋耕,具备条件的可在深翻耕整平后再进行旋耕,旋耕深度在15cm以上。机械播种旋耕时动力要足、行走要慢,使秸秆充分混旋于土壤耕作层内,畦面土块细松,有利于种子出苗率的提高。此外,播种阶段如遇连阴雨天气,宁可晚播也要避免烂耕烂种,防止焖种缺苗。三是做好化控防倒伏。在增加播种量及提高播种质量的措施后,免不了会出现一些基本苗数与高峰苗数过多、中后期生长势旺盛的田块或田内局域地段,为防止后期倒伏,在生育中后期必须对这类田块进行1次或多次化控措施。试验及多年的生产实践表明,在拔节期间喷施短壮丰50g/667m2或在始穗期至扬花期喷施劲丰谷德100mL/667m2,能有效抑制节间伸长、降低植株高度,从而增强植株抗倒能力,防倒稳产效果十分明显[13-14]。