Masquelet 技术第二阶段植骨时机对下肢长骨骨缺损的疗效分析及影响

王浩然 王晗 纪振钢 周志斌 韩天宇

Masquelet 技术是一种需要进行两个阶段的外科重建手术,已广泛应用于各种原因导致的节段性骨缺损,并取得了满意的疗效[1-4]。目前根据软组织愈合情况、感染控制情况及关节功能恢复情况等临床经验,二阶段的植骨手术时机一般选择在 6~8 周。然而,针对诱导膜生物学特性的研究表明,组织的新生血管形成和成骨改善能力随着时间的推移而下降,血管化最活跃的时间一般出现在 2~4 周,因此,推荐进行二阶段植骨手术的最佳时间是第一阶段后约 1 个月[5-6]。目前,关于 Masquelet 技术第二阶段植骨时机的研究鲜有报道。本研究回顾性收集2014 年1 月至 2020 年12 月,在我院就诊的因各种原因导致下肢长骨骨缺损并采取 Masquelet 技术治疗的患者,分析了我院应用 Masquelet 技术治疗下肢长骨骨缺损不同植骨时机的临床疗效,旨在为临床工作提供依据。

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

1.纳入标准:(1) 各种原因导致下肢骨缺损并应用 Masquelet 技术治疗者;(2) 自愿参与临床研究并签署知情同意书者;(3) 病历资料及影像学资料完整且随访时间在 1 年以上者。

2.排除标准:(1) 因感染、固定物失效等原因导致第一阶段与第二阶段手术间隔延长者;(2) 因感染、内固定物失效及骨折等原因导致植骨后愈合不良者;(3) 病历资料不完整或失访者。

二、治疗方法

所有手术均由同一位高年资副主任医师完成。Masquelet 技术分两阶段进行。第一阶段应在彻底清创或肿瘤切除、骨端清理并确定无感染征象后进行。恢复下肢的长度及力线后,测量骨缺损长度。使用外固定或内固定固定骨折断端。骨缺损处使用添加抗生素的骨水泥进行填充,骨水泥应超过正常骨质远近端 2 cm 以上。对于有严重软组织缺损的患者应行植皮或皮瓣转移手术覆盖伤口。第二阶段视软组织愈合情况,一般于第一阶段手术后 4~10 周进行。沿上次手术瘢痕切开,纵行切开诱导膜,彻底去除骨水泥占位器。视固定情况更换最终的内固定。骨缺损处填充自体髂骨松质骨、皮质骨混合颗粒,缺损较大的可添加部分人工骨,但不可超过总量的 1/ 3。仔细缝合诱导膜后逐层关闭切口。

术后常规进行抗感染、抗血栓治疗。鼓励患者早期进行踝泵、膝关节及下肢肌肉的主被动活动,防止肌肉萎缩。视骨折愈合情况逐渐进行肢体的负重及功能锻炼。患者分别于术后即刻、2 周、1 个月、2 个月、3 个月、6 个月、9 个月、12 个月复查下肢正侧位 X 线片,观察骨折愈合情况,并定期复查血常规、红细胞沉降率、C 反应蛋白 (C-reactive protein,CRP)。

三、分组及观察指标

将应用 Masquelet 技术治疗第一阶段后 6 周内进行二阶段植骨的病例归为 A 组,6 周后进行植骨的病例归为 B 组。记录并比较一般资料、骨缺损长度、骨折愈合率、愈合时间。应用 Paley 骨折愈合评分标准比较下肢功能恢复情况。

四、统计学处理

采用 SPSS 21.0 软件进行数据的处理和分析。性别、骨缺损的原因、骨愈合例数、Paley 评分优良例数属于计数资料,n≥5 且总样本量 >40 的资料,组间比较采用 Pearsonχ2检验,n≥1~<5 的资料,组间比较采用校正 Pearsonχ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。本研究中的年龄、骨缺损长度、术前白细胞计数、术前 CRP 计数、愈合时间属于计量资料且服从正态分布并满足方差齐性,采用的形式描述,组间比较采用独立样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

结果

一、一般资料

依据纳入标准及排除标准筛选出 47 例病历资料,其中 A 组 19 例,B 组28 例。各组患者一般资料见表 1。性别、年龄、入院时骨缺损原因、骨缺损长度、术前白细胞计数、CRP 组间差异无统计学意义 (P>0.05)。

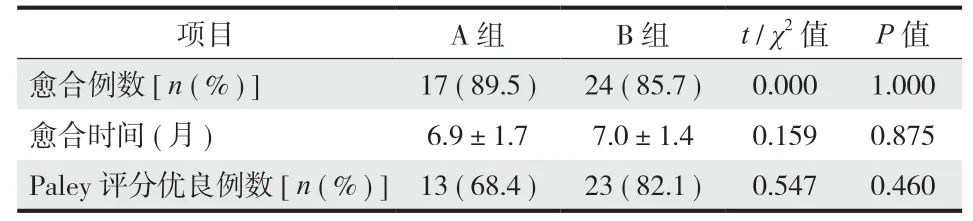

二、骨折愈合及下肢功能

全部病例随访时间 14~90 个月,平均 (43.8±7.1) 个月。骨缺损长度 4.0~7.5 cm,平均 (5.6±0.8) cm。41 例出现骨性愈合,愈合率 87.2%,愈合时间 5~10 个月,平均 (6.9±1.5) 个月。应用 Paley 骨折愈合评分标准对下肢功能进行评分,其中优28 例(59.6%),良8 例 (17.0%),可6 例 (12.8%),差5 例(10.6%),优良率 76.6%。组间骨折愈合率、愈合时间、Paley 评分差异无统计学意义 (P>0.05),详见表2。典型病例见图1。

图1 应用膜诱导技术二阶段不同植骨时机诱导膜形成及骨愈合情况 a:一阶段手术后 3 周进行二阶段植骨手术,可见诱导膜形成良好,未见缺损;b:植骨手术后 6 个月复查股骨 X 线片提示植骨愈合良好;c:一阶段手术后 8 周进行二阶段植骨手术,亦可见诱导膜形成完整;d:植骨手术后 10 个月复查胫腓骨 X 线片提示植骨愈合良好Fig.1 Induction of membrane formation and bone healing at different bone graft timings using membrane induction technology a: The secondstage bone grafting was performed 3 weeks after the first-stage operation.It was found that the induced membrane was well formed and no defects were found;b: The X-ray of the femur 6 months after bone grafting showed that the bone graft healed well;c: The second-stage bone grafting was performed 8 weeks after the first-stage operation,and the formation of the induced membrane was also complete;d: The X-ray of the tibia and fibula 10 months after the bone grafting showed that the bone graft healed well

表1 两组患者一般资料比较Tab.1 Basic characteristics of two groups

表2 两组患者骨折愈合及下肢功能比较Tab.2 Comparison of fracture healing and lower limb function between two groups

讨论

目前临床上针对各种原因导致下肢长骨节段性骨缺损的骨重建方法有很多,传统方法包括 Ilizarov 骨搬运技术及带血管腓骨自体移植技术[7-9]。Masquelet技术是 20 世纪 70 年代提出的需要二阶段手术的骨重建新技术,其治疗骨缺损的疗效方面与其它方法并无明显区别[10-12]。然而,Masquelet 技术具有疗程短、愈合率高、操作简便、术者学习曲线较短等优点,更容易被医师及患者所接受[13]。本研究中,骨缺损范围在 4.0~7.5 cm,47 例骨缺损患者应用 Masquelet 技术进行骨重建,愈合率达到了 87.2%,也再次证明了Masquelet 技术针对下肢长骨大、小节段的骨缺损均有较理想的疗效[14]。

目前,关于 Masquelet 技术二阶段植骨的最佳时机仍然存在争议,根据临床经验,二阶段手术的时机为一阶段后 4~8 周。根据 Wright 的证据水平研究,该建议已被评为 B 级[15]。在临床实践中,这个时间窗口并不总是可以满足,尤其是在合并严重软组织缺损的患者,进行植皮或游离皮瓣手术导致软组织愈合时间延长。许多研究也报道了应用Masquelet 技术治疗骨缺损,在一阶段手术后间隔几个月甚至几年之后进行二阶段的植骨手术,仍然成功完成了骨重建,取得较好疗效[11,16-17]。本研究中,最长的二阶段植骨的时间间隔达到了 240 天,也取得了较好的骨愈合疗效。

关于二阶段植骨的最佳手术时机主要是围绕膜诱导技术产生的诱导膜的组织细胞学特性展开。诱导膜与普通的骨膜类似,含有前列腺素 E2(prostaglanding E2,PGE-2)、骨形态发生蛋白-2(bonemorphogeneticprotein-2,BMP-2) 和血管内皮生长因子 (vascular endothelial growth factor,VEGF) 等细胞因子[18]。有学者研究发现,VEGF 可以参与诱导膜血管的生成,诱导膜的 VEGF 水平在第 2 周达到最高,此后呈现逐渐下降趋势[19]。Gouron 等[20]研究发现,诱导膜中的 BMP-2 在骨水泥占位后 4~6 周表达达到最大,此后逐渐下降,在 8 周时恢复到基线水平。Wang 等[21]在动物模型研究中也发现,VEGF和 BMP-2 在骨水泥占位后 6 周达到峰值,此后表达逐渐下降。有学者研究发现,诱导膜血管化的表现在一阶段手术之后逐渐明显,最活跃的阶段出现在第 2~4 周[20]。Aho 等[5]研究发现,在第 4 周时,诱导膜的血管分布达到最大,4~6 周后其血管分布逐渐减少,而在一阶段手术后 3 个月,诱导膜上的血管分布相比于最高时下降了 60%。然而,Niikura等[22]得出了不同的结论。该研究回顾分析了 36 例应用 Masquelet 技术治疗骨缺损的病例,比较了同一患者在第一阶段置入骨水泥占位器后不同的时间节点诱导膜上的血管数量,发现血管数量与骨水泥的放置时间没有显著的相关性,与 Aho 等的研究结果差异的原因在于评估血管分布的方法不同。还有研究发现,诱导膜是间充质干细胞 (mesenchymal stem cell,MSC) 的主要来源,MSC 具有分化成成脂肪细胞、成骨细胞以及成软骨细胞的潜能[20]。Henrich等[6]研究发现 MSC 在一阶段置入骨水泥后 2 周出现,一阶段后 4~6 周逐渐下降。而 Gessmann 等[23]在 4 周及 7 周以上患者的诱导膜中均发现了较强的MSC 的增殖,在所有时间节点均发现了由 MSC 诱导产生的骨钙素和骨桥蛋白的表达,二者差异无统计学意义。

笔者研究发现,膜诱导技术第二阶段植骨的时机并未对最终的骨愈合率产生影响 (图1)。Gindraux等[17]回顾性研究了 34 例骨缺损患者,发现在第一阶段与第二阶段 5.8~14.7 个月的间隔期,骨愈合率不存在差异。还有研究发现,Masquelet 技术第二阶段较长的等待期并不会影响诱导膜的血管数量及分布[22]。这些研究结果与笔者的研究发现类似,表明膜诱导技术第二阶段植骨前较长的间隔期并不会影响最终的骨愈合。诱导膜的形成及活性并不单纯受随时间间隔而产生变化的多种细胞因子的影响,还受到诸多条件因素的制约,如损伤的部位、软组织的环境、骨缺损的性质以及抗生素骨水泥的组成等等,需要进一步研究证实。

综上所述,笔者认为应用 Masquelet 技术治疗下肢长骨节段性骨缺损,疗效确切。第一阶段与第二阶段的时间间隔延长对骨愈合及下肢功能并没有显著影响,第二阶段植骨手术并无明确的植骨时机,诱导膜随时间的推移仍然保持较强的特性。本研究的局限性在于为单中心的回顾性研究,样本量较小,可能存在选择偏倚。此外,本研究为临床病历资料分析,缺乏细胞生物等基础实验支持。