苔丝与翠翠的悲剧之比较

——基于文学地理学批评方法

魏欣怡

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

苔丝与翠翠分别是托马斯·哈代《德伯家的苔丝》(以下简称《苔丝》)和沈从文《边城》中的女主人公,两个人物有着相似的悲剧命运,其悲剧的发生也与特定的地域空间相关。已有部分学者发现,两部作品中的地方性描写不仅是展现地域特色,这些文学地理空间更与人物的悲剧经历密切相关。例如约翰·巴雷尔[1]考察了苔丝成为流动劳工时对“原始”地理的破坏;张春梅、郭丹薇[2]用列斐伏尔的空间理论解读了《苔丝》中空间转换的悲剧隐喻……这些研究通过考察文学地理深化了人物悲剧的社会内涵。相对而言,从地理空间角度解读翠翠悲剧的研究较少,给出的观点主要是:封闭落后的环境造成翠翠内向的性格,以及阻碍了男女双方的交流,由此导致悲剧的发生。这种解释简单明了,但文本中地理空间及悲剧的丰富意义尚可进一步探究。

目前在对苔丝和翠翠悲剧的比较研究中,重点集中在悲剧成因和人物对待悲剧命运的不同态度上,苔丝与翠翠面对不幸时分别采取反抗和忍耐的态度,研究者多将原因导向了中西文化或作家思想的差异。笔者认为,两个人物的悲剧发生都与地理空间有一定关系,从地理空间角度探究悲剧的差异亦具有可行性,本文拟结合前人相关观点,以文学地理学批评方法切入,从人地关系、地理景观、空间图式三个方面比较苔丝和翠翠的悲剧。

一、自然空间的异质化与悲剧的发生

苔丝和翠翠这两个经典的文学形象都凝聚了作家的理想品格,是爱与美的化身,都被赋予了“自然之子”的身份。苔丝和翠翠都由自然养育,她们脱胎于自然,亦属于自然的一部分,从这种和谐的人地关系出发,作家构建了人物与自然空间的一体性。在象征性的层面上,两个人物又表征着未受污染的自然空间,自然空间呈现异质化,即是人物悲剧的开始。

苔丝出场前,哈代介绍她的家乡布蕾谷“是一处群山环抱、幽深僻静的地方,虽然离伦敦不过四个钟头的路程,但是它的大部分,却不曾有过游历家和风景画家的足迹”[3]17,从中可见,苔丝生长生活的环境既是风光秀丽的自然世界,又是闭塞而落后的乡村。在自然的浸染中成长,苔丝出落得美丽动人,拥有纯真质朴的品格,但封闭的乡村空间在某种程度上造成了苔丝的不幸。在苔丝生活的时代,外界已经发生了天翻地覆的变化,家乡这一方小天地还在抱守传统宗法制,一旦更先进的文明力量向传统农村进攻,后者便会遭受沉重的乃至毁灭性的打击。由于家中唯一的老马意外被邮车撞死,整个家庭断绝了经济来源,苔丝不得不外出务工以补给家用,这意味着“农民已经不能在他们原来的经济基础上生存下去了”[4]216,也正说明当不谙世事的苔丝还未走出家乡时,工业文明就已经对农业文明发起了挑战。从历史现实来看,英国农村“这个阶段最重要的特征就是农民由于经济结构的改变而引起的经济上的彻底崩溃,那些自食其力的占有少量土地和生产资料的农民,都不得不随之破产”[4]216。苔丝外出务工在某种意义上是必然的选择,这时她的悲剧还处于隐而未发状态,在务工的过程中,人物的悲剧才逐渐显现出来。农村经济的破产意味着外界异质文明的入侵,自然空间由此遭到污染,发生在苔丝身上,便是“自然之子”被有产阶级者亚雷玷污。

边城是理想的桃源世界,在这风俗淳朴的边地,人们善良朴实,重义轻利,性情淳厚。主人公翠翠所居之处触目为青山碧水,更是与自然融为一体,自然在翠翠的生命中扮演着母亲的角色,“既长养她且教育她”[5]64,翠翠在这样环境中无忧无虑,身上保持着优美、健康的自然人性。遇到意中人后,翠翠便有了心事,开始忧愁起来。翠翠的悲剧是如何发生的,主要从翠翠和傩送两边的婚事中直接反映出来,从中也可看出这一悲剧如何与边城的“变质”趋势相联系。边城虽然是一个安静和平的边地小城,但作为川东商业交易接头处,特殊的地理位置决定了其要与外界保持一种联系。本来边城的人们重义轻利,在评价傩送的婚事上,却有一部分人认为“碾坊”要优于“渡船”,可见外界的金钱观念对边城造成了冲击。“碾坊”与“渡船”之争无疑是造成翠翠悲剧的重要原因,也反映了边城这一自然空间的异质化,但作者仍有意维护边城的纯洁性。作品中有一个情节:天保死后,傩送与父亲顺顺为婚事争吵,顺顺希望傩送接受中寨王团总之女,傩送却表明自己想要渡船而不要碾坊,中寨的人在旁听到了这个消息,便要回去答复,当他经过碧溪岨时,翠翠的祖父向他探听口风,这个人却回答说傩送决定要那座碾坊了。沈从文用一种看似风轻云淡的口吻写道:“中寨人是个米场经纪人,话说得极有斤两,他明知道‘渡船’指得是什么意思,但他可并不说穿。”[5]140当看到老船夫想追问时,中寨人“又抢着说道‘一切皆是命,半点不由人’。可怜顺顺家那个大老,相貌一表堂堂,会淹死在水里!”[5]140这句话着实扎了老船夫的心,之后他再次为翠翠的婚事奔走,以至于在经受重大打击后郁郁而终。这个情节颇耐人寻味,只要注意到中寨人的身份及其来历,不难看出作者有意识地将现实层面的矛盾根源引向外部空间。不可否认《边城》中也流露出宿命论思想,但细究可以发现这种宿命论只针对边城内部这一空间,在边城中要体现的是人性的闪光点,是所有人的善意造成了翠翠的悲剧,这一悲剧才具有“天意弄人”的无奈感,“天意弄人”通过中寨人之口道出,便有了反讽意味,理解了这一点,更能清楚作者的隐含现实批判层面是指向外部世界。

不论是苔丝还是翠翠,她们的生长环境都属于未经污染的自然空间,她们的命运与自己生长的自然空间紧紧联结在一起,当自然空间遭遇冲击和破坏时,人物的悲剧也同时发生。在故事的开始,苔丝和翠翠都是身处自然空间的“自然之子”,而随着人物悲剧的发展,二者在“人地关系”上表现出差异。苔丝处于空间的流动中,逐渐与环境产生对立,翠翠则始终与边城一体,即使周围其他人发生矛盾冲突时,翠翠与边城依然处于和谐状态。苔丝为了生计被迫辗转流离,做着极为艰苦的工作,身心皆遭受重创;“翠翠每天到白塔下背太阳的一面去午睡,高处既极凉快,两山竹篁里叫得使人发松的竹雀,与其他鸟类,又如此之多,致使她在睡梦里尽为山鸟的歌声浮着,做的梦便常是顶荒唐的梦”[5]135,心上的病痛又被长长的白日医治好了。

《边城》和《苔丝》的创作时间相差不到半个世纪,二者在主题上的相似不是偶然的。19世纪末20世纪初,整个世界都处于资本主义大变革时期,传统乡村在现代文明的冲击下,面临着转型的种种困难。城乡在地理空间形态上的改变还只是表层现象,在更深层的意义上,出现了社会道德沦丧、人情人性消亡、人与自然的关系恶化等问题。面对这种情况,从传统乡村走出来的哈代与沈从文不免为自己那片乡土世界感到担忧。两位作家创造了苔丝与翠翠这两个“自然之子”形象,将她们的命运与乡村自然空间联系在一起,她们的悲剧是传统乡村面临困境的表征,它清晰地向人们显示出现代文明给传统乡村带来的伤害。

二、地理景观的构建与悲剧之隐喻

作为具有反思精神和责任意识的作家,哈代和沈从文在哀叹乡土文明失落的同时,也在作品中构建了一系列地理景观,以尝试突破困境。地理景观首先指的是地理形态,但它们不仅是物质地貌,也与社会文化联系在一起,“反映了一种社会的——或者说是一种文化——信仰、实践和技术”[6]19,被看作“价值观念的象征系统”[6]35,在某种意义上是可解读的“文本”。《苔丝》和《边城》中的地理景观既是人物悲剧的隐喻,呈现了乡土世界的困境,也是作家对乡村未来出路的探寻。

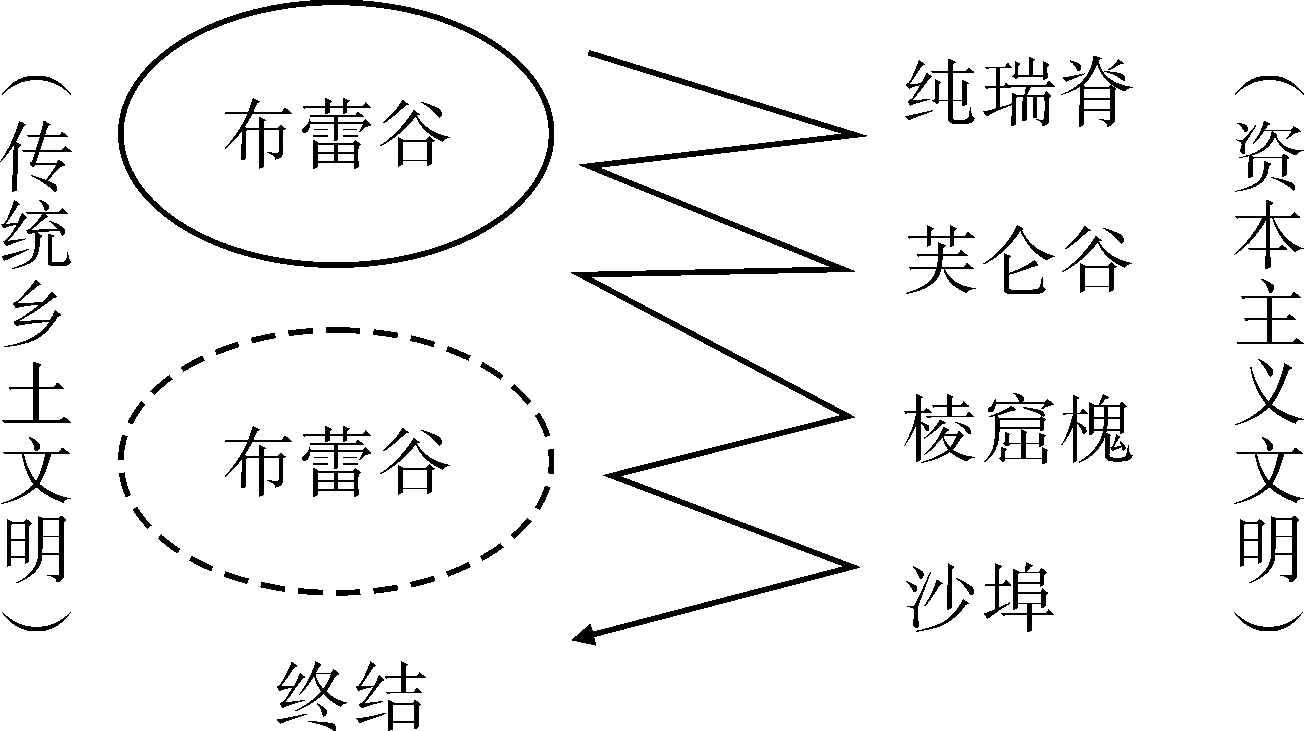

在《苔丝》中,哈代依次构建了布蕾谷、纯瑞脊、芙仑谷、棱窟槐和沙埠这几个地理景观,苔丝的生存活动轨迹以这些地理景观为基点。如前所述,布蕾谷是完全封闭式的传统乡村,这是一个纯正的乡土地理景观,也意味着人物的悲剧仍处于隐性状态。从布蕾谷走出后,苔丝所到之处在性质上都可归属于资本主义地理景观,不过这些地理景观也有各自的不同特点,它们与人物悲剧的发展紧密相关。

纯瑞脊还未完全脱离乡村,但这里已经显示出阶级的分别。德伯一家并非使用欺诈压迫的手段来供自家开销,可他们的住处“完全、纯粹是为了享乐而盖起来的一所乡绅宅第”[3]47,宅第附近还有古老的围场和猎苑,这些景观性财产鲜明地彰显了亚雷他们的资产阶级暴发户身份。迈克·克朗在《文化地理学》中提到,此处“地理景观的描写揭示了金钱对土地的控制力,这也体现在亚历克斯对苔丝的控制”[6]57,在此务工的苔丝与雇主亚雷完全属于不同的阶层,亚雷对苔丝的侵犯象征着资本主义对乡村的进攻。

芙仑谷是一处高原牧场,与布蕾谷相比,“这儿的世界,是按照一种更广阔显敞的图样描绘的”[3]126,可见芙仑谷具有与外界联系着的开放环境。这里的挤奶场有新式的生产机器,农场主与工人之间的关系较为融洽,没有出现对工人的压迫,体现了较为理想的新兴资本主义文明的状态。苔丝在此遇见了自己的挚爱——安琪·克莱,有产阶级出身的安琪漠视权贵,追求社会平等,他能够被地位低下但勤劳善良的苔丝打动,但安琪依然无法脱离传统道德观念的束缚,这清楚地体现在他不能接受失贞的苔丝。这表明,安琪这类接受新观念影响的资产阶级仍处于成长之中,他们的微薄的力量还不足以战胜旧道德。苔丝在芙仑谷只是度过了短暂的幸福时光,她的悲剧却进一步在无形之中加深了。

被安琪抛弃后,苔丝来到了棱窟槐做工,这里是一片高地农场,苔丝刨萝卜的那块地“全都是使人感到凄凉的黄褐色,好像一副没有眉目口鼻的脸”[3]335,可见环境之恶劣。这里生产劳作也相当辛苦,甚至已经体现出了“异化”的特征,哈代这么描述使用动力机器的工人:“他眼里瞧的只是他所管理的那个铁机器,他简直就不大看得见周围一切的景物,也满不在乎周围一切的景物”[3]379,作者明显对这样的异化生产劳作持批判态度。被安琪抛弃的苔丝本就十分痛苦,在这种环境中工作,日子更是难以为继,愈发不幸的是,在此又遇见了恶魔般的亚雷,苔丝的精神无疑再一次受到重创。

棱窟槐显然不会是苔丝的出路,那么苔丝行程的最后一处沙埠呢?沙埠已经是比较发达的现代城市了,这里表面看上去比较平静,没有棱窟槐那种环境带来强烈压迫感,但它实际上与传统乡土空间是鲜明对立的。在安琪来沙埠寻找苔丝的途中,他猜测苔丝正在做怎样的工作,但他“越把这件事琢磨,越琢磨不出道理来”[3]436,因为这地方无地可耕,又似乎无奶可挤,好像没有适合苔丝的工作。哈代先借安琪所见塑造了一个现代城市的地理景观,再以安琪的心理预设暗示了苔丝与环境的不和谐状态,正是为了突出城市空间与乡土空间的对立。在后文中,苔丝穿着名贵的衣服,看上去似乎生活得很好,但她那种神情恍惚的状态恰好说明了现代城市并非她真正的归属。

以上不难看出,苔丝的悲剧与地理景观的建构联系在一起,哈代“将苔丝的命运与现代工业革命对乡村自然的入侵联系在一起,每个地域的空间属性和空间中生活的人,都暗藏着独特的文化内涵,成为一个个活生生的隐喻。”[2]116苔丝一直“处于路上”的状态,是那个时代破产农民寻求出路的一个象征,这些地理景观的构建,就是不断寻求出路的过程,遗憾的是,苔丝在这些地方都没有找到归属。

与《苔丝》不同,《边城》在小说开头就已经巧妙地绘制呈现出重要的地理景观:

由四川过湖南去,靠东有一条官路。这官路将近湘西边境到了一个地方名叫“茶峒”的小山城时,有一小溪,溪边有座白色小塔,塔下住了一户单独的人家……小溪流下去,绕山岨流,约三里便汇入茶峒大河。人若过溪越小山走去,则只一里路就到了茶峒城边。[5]61

随着文字的铺陈,首先映入眼帘的是官路,这是边城与外界的联结枢纽,其次是边城中的几个重要的地理景观:溪流、白塔、碧溪岨、茶垌城。从地域划分上看,将这些地理景观按范围进行一个排列,顺序是:白塔归属于碧溪岨,碧溪岨归属于茶垌,茶垌又归属于边城,大大小小的水流则贯穿整个边城,所有的地理景观都以水流联结着。在作品中,白塔、碧溪岨、茶垌城以各自独立的形态呈现,它们相互联系,同属于边城这一地理景观体系,这恰好体现了边城地理景观的整体性。以往有学者从地域或空间角度研究翠翠的悲剧,却只是笼统地将“边城”视为一处地域或空间,这便忽视了边城本身具有的内部格局,“边城”是一个指称,它更多地以一种象征形态存在,细分边城中的地理景观,能更进一步显示人地之间的关系。

作品中的边城指的是茶垌这一小山城(包括城乡所有范围),茶垌是故事发生的实际依托场所。碧溪岨在地区划分上是归属于茶垌的,但它显然被赋予了特殊的空间结构。一方面,碧溪岨是主人公翠翠居住的地方;另一方面,它的地理位置也十分特殊,它与茶垌城都有一定的“隔”,属于边缘地带,但又扼守着通往外界的重要出入口。作者有意识地将茶垌城与碧溪岨区别开来,使二者分别成为城中景观与城外景观。作品中的茶垌城通常是热闹的,文中写到的几次端午节与中秋节向读者展示了边城的风俗民情,同时这几个重要的节日也给主要人物的相遇提供了契机;反之,碧溪岨对应着宁静,长年生活在这一环境中的翠翠几乎与外界隔绝,对这一地理景观进行描写,能够显示某种边缘化的、孤独的生命形态,这与翠翠的悲剧不无关系。

由于边城与水有着重要联系,河流也是不容忽视的地理景观。不论是碧溪岨的那条小溪,还是城中的茶峒大河,又或是历史上有名的酉水,都属于边城的河流地理景观。河流同时也是重要的自然意象,“所谓自然意象,主要是指由于自然造化而形成的原始自然物象……从本质上说,它们属于地理空间的一个部分,是组成地理空间必不可少的元素”[7]38,这些水流地理景观造就了边城独特的生命形态。需注意的是,除河流以外,作品中提到的“雨”也属于“水”意象,与河流一同组成“律动之水”[8]的意象系统,“《边城》中以‘水’为中心的意象系统彰显了中华民族传统道家文化中对自然与生命关系的思考”[8]38。在作品尾声处,夜里的一场大雨摧毁了白塔,显示出“水”的破坏力,但从另一方面看,白塔作为一个重要的地理景观,它也在借“水”的力量重获新生。

进行区分并不表示这些地理景观是对立的,恰恰相反,它们都是边城的重要组成部分,同属于边城这一地理景观体系。不过,作品中有相关的象征性事物表现了两种文明的对立,即“车路——马路”与“碾坊——渡船”两组对立意象。“马路”是以歌求婚,是传统湘西的求婚方式,“车路”是以媒说亲,属于封建婚姻形态。至于“碾坊”这一象征,如前所述,体现了金钱观念对边城的冲击,它更指涉外界强劲的异质文明空间。尽管“碾房”与“车路”对“渡船”与“马路”发起了挑战,在这场较量中边城还是坚守下来了,作为一个重要的象征性建筑,白塔的重建暗示着乡土文明的再生。

与《苔丝》中存在明显差异乃至对立的地区性地理景观相比,《边城》中的地理景观呈现出难以分割的整体性特征,这关乎作家探寻的出路之差异。沿着不同的“路”行进,苔丝和翠翠的悲剧便呈现不同的走势,人物也由此走向不同的结局。

三、不同悲剧结局的空间图式及其意义

苔丝与翠翠的悲剧的最大差异在于结局,苔丝选择用生命来反抗亚雷的控制,而翠翠依然坚守渡船,等待傩送归来。结合上一部分对地理景观的分析,两个不同的悲剧结局可以用空间图式来表示,从中也能反映出作品最后呈现的“出路”。苔丝的悲剧结局的空间图式绘制如图1所示。

图1 苔丝的悲剧结局的空间图式

在上一部分只是分析了静态的地理景观,但地理景观实际上处于动态变化中,与人物的命运有重要的关联。苔丝每次外出做工之后又有一次归家的经历,依据其行踪画出空间图式,就更直观地显示出这些信息:一是传统乡土文明与资本主义文明的共时并存性及二者的对立;二是两种文明的历时发展动态。在当时,资本主义的发展还不平衡,发达的现代城市与较落后的郊区农场并存,资本主义朝着更高级的方向发展,但其发展以传统农业文明的牺牲为代价。给左下处的“布蕾谷”加上虚线框,是因为:苔丝在得知父亲死后回到家乡,发现马勒村已经发生变化,许多不事农业的人家“都只得迁移到人烟稠密的大地方,去作逋逃之客了”[3]409,这种情形是“乡村人口聚会都市的趋向”[3]409。正如有学者指出,哈代笔下的“威塞克斯是空间、社会和自我的变革媒介”[9]92,在《苔丝》中,家乡的变更与社会的变革及苔丝这类人的身份转变是一同实现的。对于苔丝和其他破产农民来说,他们是靠共同的地区关系维持的集体,“当地区在这一过程中的中介作用停止了,人们的同一性也就失去了稳定性,归属感的丧失会令这个世界愈发朝着异化迈进。”[6]143苔丝一家被迫离开家乡,宣示传统乡土文明就此终结,苔丝再一次在资本主义文明空间进行短暂逗留后,其生命也随着乡土文明走向终结。翠翠的悲剧结局的空间图式如图2所示。

图2 翠翠的悲剧结局的空间图式

和苔丝相比,翠翠从未走出边城,其悲剧结局的空间图式要简单得多。苔丝与翠翠分别以抗争和等待两种选择为故事画上句号,其中可窥见中西方乃至作者个人思想观念的影响,但结合图式则进一步发现,人物与其归属空间的同一性也决定了各自不同的结局。边城内部即使经历了一场“风雨”,仍具有完整自足的空间,这一空间有其自身运行的规则,不为外界所扰。边城恰如围绕着自身世界的水,经年累月,生生不息,这正是沈从文要表现的湘西世界之“常”,也是他对道家生命观的理解。而在《苔丝》中,哈代却毫不留情地告诉读者,“变”才是这个社会乃至宇宙世界的永恒规则,如聂珍钊先生指出,哈代受到进化论的影响,“优胜劣汰”的思想被他用来说明“小说中所描写的威塞克斯农村社会毁灭的过程”[10]92。“常”“变”之差异清楚地表现在最后两个人物的结局及家园空间所处的状态中。巴什拉曾说过:“没有家宅,人就成了流离失所的存在。家宅在自然的风暴和人生的风暴中保卫着人,它既是身体又是灵魂,它是人类最早的世界。”[11]5“家宅”不仅是一个实体空间,同时也是精神归依之所。翠翠最后还有边城作为依托地,苔丝一家就不幸得多,他们和万千破产农民一起,在工业化浪潮的侵袭中彻底失去了家园。苔丝属于过去的乡土文明空间,她最后无所依托,选择以抗争来彰显那个世界最后的微弱力量,却加速了自身的毁灭。对于翠翠这样正值芳龄的少女来说,她完全可以选择走出边城,但她有着自己的选择与坚守,其等待并不是消极被动的,这一点,正如边城的“常”蕴含的道家思想。

苔丝和翠翠的悲剧分别折射出威塞克斯和湘西整个地理区域的困境,两种空间图式的抽象表达在作者其他同类型的乡土小说中亦有印证,将图式与之联系起来,更彰显了苔丝与翠翠的悲剧所蕴含的深刻意义。图1的曲折变动也反映在哈代其他的威塞克斯小说中,这类作品中的人物和苔丝一样在城乡之间、在不同性质的地理空间奔走或游荡,却最终找不到出路。在《苔丝》中,哈代“看不到苔丝的出路就在于她所走的那条道路——工人阶级的道路”,“这条道路正好代表着农民阶级的前途、未来和希望”[4]228,也就是说,通过苔丝的悲剧,哈代已经呈现了破产农民向工人阶级转化这条历史出路,却无法接受这条道路,这也是为什么威塞克斯小说中的人物离开农村去外界追求理想的实现时,必然以失败告终。在沈从文的一系列湘西小说中,人物的生活也大多按照图2的方式运转。外部世界真的没有破坏湘西这片净土吗?沈从文在他散文作品中的回答是否定的,在他的散文中呈现的是不复从前、历经着变动的湘西,但沈从文在描写湘西的小说中却尽量收住批判的笔尖,还给读者一个“常”的世界,并将那个世界的闪光点放大到极致。凌宇先生指出,沈从文笔下的人性美“并非抽去人的社会关系内容的超现实抽象存在,而是植根于特定历史条件下我们民族社会生活的土壤,取自他对‘生命’的深刻关照”[12]15,边城中看似是理想主义式的生命状态,但也并没有脱离我们民族实际,正是由于沈从文深刻理解民族精神之常态。

值得补充说明的是,作家的出路探寻不仅表现在女主人公的悲剧中,也可从两位男主人公的“出走”反映出来,他们的行为指向外部空间,代表作者对投身外界的一种思考。为了逃避面对苔丝失贞的事实,安琪到巴西去实践自己的农业理想,虽然最后回来了,但他的实践毕竟没有成功,也许意味着哈代设想的另一种出路的失败。傩送走后一直未回,这代表着外界仍然存在的矛盾,边城内部却已复归宁静,作者于此有某种暗示的意味:这个民族的美好人情人性一直存于一隅,关键在于人们是否愿意选择回归。沈从文在《边城》题记的最后谈到:“我的读者应是有理性,而这点理性便基于对中国现社会变动有所关心,认识这个民族的过去伟大处与目前堕落处,各在那里很寂寞的从事于民族复兴大业的人”[5]59,而这部作品(指《边城》)“也许尚能给他们一种勇气同信心!”[5]59作者在此表明自己已经将民族的某种出路呈现出来了,关键在于读者是否从中得到启示。

苔丝的行踪直接呈现出英国维多利亚时代的社会变动,她被迫向城市靠近,其生命却在城市中终结,这是现代化过程中传统乡村的必然遭遇。《边城》中含蓄地提到了当时中国其他地方变动的情形,翠翠的悲剧是外部空间对湘西造成振荡的体现。在这两出有着相似情境的社会悲剧中,都隐含了作者对乡土文明乃至更广阔的社会现实的关切。综上所述,哈代和沈从文在文学地理空间中经过探索之后,给出了有关乡土未来“出路”的答案,并表明了自己的不同态度。哈代虽然对传统乡村饱含深情,但仍遵循了进化论的思想,认为资本主义文明是历史选择,无法抗拒。翠翠的生存环境虽见罅隙,但沈从文相信边城如水一般,具有坚韧的生命力,仍有重建的希望。在《苔丝》中,哈代已经呈现了苔丝这类破产农民的历史出路,但他却对这条道路持悲观态度,最后作为苔丝替代的丽莎·露被托付给了安琪,但她毕竟不是原来那个“自然之子”,哈代还是认为传统的乡村是一去不复返了,他承认资本主义文明会取代乡村文明,只是不愿接受。沈从文则坚信我们民族那些过去的美德是无法泯灭的,他将自己的心血倾注于《边城》中,试图以人性复归的方式来拯救乡土文明。

苔丝和翠翠身上有中西方民族的不同特点,但她们悲剧的不同并不是简单地由中西方文化差异决定,她们的悲剧与传统农业文明的没落、乡土世界的命运密切相关,在分析二者的悲剧差异时,不应忽视作品中的地理空间。《苔丝》和《边城》中都构建了一系列的地理景观,这些地理景观隐喻着人物的悲剧,同时又作为一定的现实与历史文化表征,呈现乡土文明遭遇的困境及作者对出路的探寻。哈代和沈从文在两部作品中都以人物悲剧为线索探索出路,并在悲剧的结局中呈现了最终出路,不过由于自身经历与创作理想的差异,两位作家对乡土世界的未来所持态度不一样。在哈代看来,资本主义工业文明不容传统乡土社会进一步发展,因而苔丝的悲剧中充溢着哀悼传统乡村的颓废气息;而沈从文将恢复理想田园生活、恢复民族性情的愿望寄托在翠翠的等待之中,让边城以坚守的姿态迎接未来。