东亚区域价值链重构的新进展与应对策略

沈铭辉 张中元

自2008 年金融危机以来, 全球价值链进入深刻调整期, 近年来, 随着新一轮科技革命的展开、国际分工体系的底层逻辑、 政策制定的目标发生深刻变化, 叠加世纪疫情及长期积累的全球化负面影响, 导致全球价值链加速重构(吴迪, 2023)。东亚地区作为全球生产网络中最为活跃的地区,是跨国公司新一轮全球生产布局调整的战略重心。随着东亚地区各国(本文主要指中国、 日本、 韩国和东南亚国家)之间禀赋优势与技术水平呈现结构性变化, 助推各国参与全球价值链的比较优势已发生变化。 加上新技术革命、 大国竞争博弈以及新冠疫情冲击等因素的影响, 东亚价值链内部产业分工布局和产业组织形态开始出现调整与重组。基于此, 本文将深入分析东亚国家参与全球价值链的新态势, 总结对其产生影响的因素及东亚区域价值链重构面临的障碍和风险, 并进一步探讨重构东亚区域价值链的应对策略。 一方面为促进东亚区域价值链分工演进提供经验证据与理论依据, 另一方面也为中国推动和引领东亚区域价值链重构提供新的思路和决策参考。 这对东亚国家调整和优化区域价值链、 提升价值链韧性、 实现制造业向全球价值链高端跃升具有重要意义。

一、 东亚区域价值链重构的现状与新进展

以中国和东南亚国家为代表的东亚发展中国家最初是以低廉的要素价格比较优势嵌入全球价值链,从事价值链中劳动密集型环节的生产。 由于中国逐步丧失劳动力成本等比较优势, 因此一些低端制造业环节开始向越南、 菲律宾、 印度尼西亚等域内新兴国家转移, 部分高附加值环节向美国、 日本等发达国家收缩, 东亚区域内全球价值链的不同生产环节出现收缩或异地迁移。 在多方力量推动下, 全球价值链进入了加速系统结构重构的关键时期(甄珍等, 2022)。 生产要素结构变化、 全球经济治理权力博弈、 比较优势重塑是导致全球价值链深度调整的内部根源(朱延福等, 2022)。 区域化、 短链化、数字化正成为当前全球价值链调整的重要特征和新趋势(沈铭辉等, 2023)。

(一)东亚地区贸易增加值呈现区域化加深趋势

近年来, 全球价值链区域化布局快速加深成为全球价值链重构过程中的一个重要特征。 全球价值链区域化是指跨国公司基于成本及市场需求因素对价值链进行资源配置优化, 在价值链环节的上下游关联或中间品的供需上形成了各自的竞争优势和规模经济, 使得全球价值链分工在空间布局上呈现区域集中的状况和特征(臧新等, 2021)。 新冠疫情的全球大流行也深刻改变了全球价值链运行的底层逻辑, 引发全球价值链的破坏性结构重构, 多数国家要更多考虑安全性、 稳定性和确定性等因素, 这导致各国在制定政策目标时从更加注重效率转向更加注重安全; 跨国公司开始重新思考投资和生产的空间布局, 将对外活动向本土转移或构建多元化供给体系。 东亚各经济体充分意识到区域合作与全球化之间的兼容性问题, 各国(地区)政府纷纷出台政策, 选择加入区域性合作以避免全球化的负面影响, 促使本国相关产业的全球价值链进行区域化重构或“去全球化”重构, 导致全球价值链在东亚地区向本土化转变。

就东亚地区经济体来看, 其出口贸易增加值中来源于东亚地区内部的外国增加值部分呈现明显增长趋势。 图1 给出了东亚经济体2010—2021 年间出口中来自本地区的外国增加值占全部外国增加值的比重。 其中, 出口商品增加值中来自本地区的外国增加值占全部外国增加值的比重明显上升, 从2010 年的31%上升到2017 年的33.9%, 到2020 年更是上升到36.5%, 2021 年有所下降, 为33.5%。 但出口服务增加值中来自本地区的外国增加值占全部外国增加值的比重变化不大, 基本维持在27%~29%之间。

图1 东亚经济体出口中来自本地区外国增加值占来自全部外国增加值的比重(2010—2021 年)

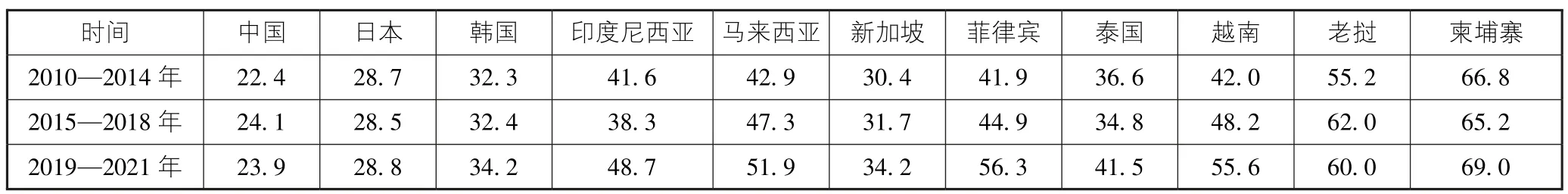

具体到东亚各经济体, 表1 给出了2010—2021年间东亚各经济体出口中来自本地区增加值占来自全球增加值的比重。 中日韩三国出口中来自本地区增加值占来自全球增加值的比重相对低于东盟国家,反映出三国广泛参与全球贸易的程度高于东盟国家。其中, 中国出口中来自本地区增加值占来自全球增加值的比重低于其他东亚经济体, 2010—2014 年间为22.4%, 2019—2021 年间为23.9%; 韩国相对较高, 2010—2014 年间为32.3%, 2019—2021 年间上升为34.2%。 东盟各主要经济体出口中来自本地区增加值占来自全球增加值的比重相对较高且呈现上升趋势, 其中马来西亚、 菲律宾和越南2019—2021 年间该比重均超过50%, 印度尼西亚在49%左右, 老挝和柬埔寨更是超过60%。

表1 东亚各经济体出口中来自本地区增加值占来自全球增加值的比重(2010—2021 年) 单位:%

东亚经济体贸易增加值逐渐呈现区域化加深的趋势, 地区生产网络与地区内市场网络联系越来越紧密, 对本地区内的依赖程度越来越高, 这为构建东亚区域价值链奠定了基础。 随着亚洲区域内各种互动性经济合作兴起, 各经济体倾向于加强产业的本土和区域布局, 区域性经济合作越来越多地影响亚洲区域价值链的结构变动, 导致亚洲区域价值链对全球价值链的依赖减少, 自主程度增强(戢仕铭, 2021)。

(二)东亚经济体在全球价值链分工网络中趋于短链化

在产业内分工协作的全球价值链中, 任何分工环节的供应波动或断裂, 都可能导致整条价值链陷入瘫痪, 面对贸易保护主义抬头、 新冠疫情的巨大冲击以及地缘政治关系持续紧张, 各国企业对价值链分工的诉求开始从效率优先转向安全与韧性优先, 增强系统应对未来突发事件冲击的韧性成为价值链重构的主要方向。 现有研究发现, 亚太价值链经历了深刻的重构历程, 在重构过程中, 以美国为核心的亚太价值链分工模式总体趋于弱化, 中国的亚太价值链相对地位得以显著提升, 其所参与的亚太价值链分工程度日益复杂, 各亚太经济体间的价值链长度呈现出延长和缩短并存的差异化变动特征(周彦霞等, 2021)。

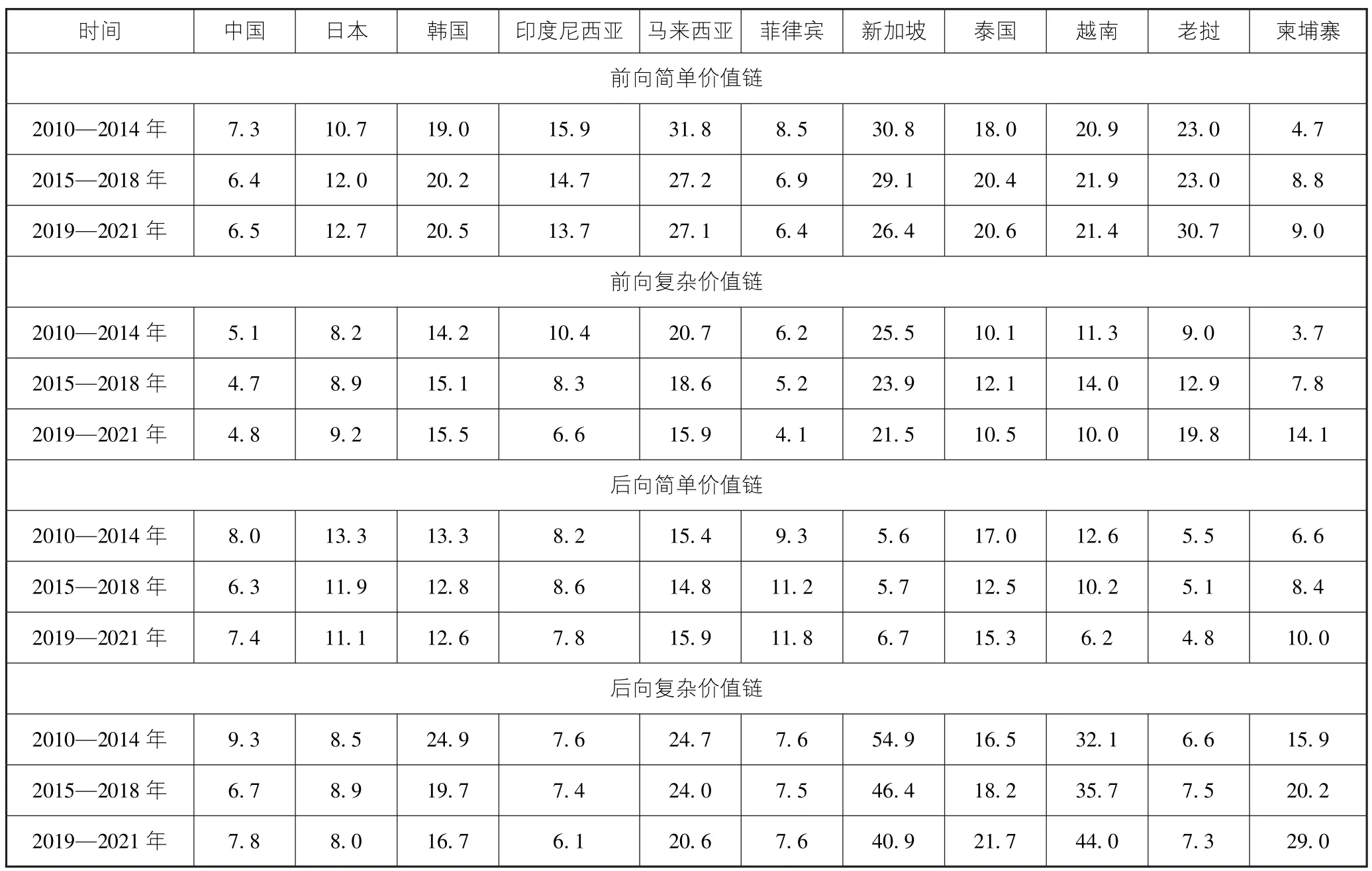

从表2 可看出, 东亚经济体的价值链长度, 呈现显著的结构性变化特征。 其中, 中日韩三国参与全球价值链前向、 后向长度要高于东盟各经济体, 三国中以中国参与全球价值链前向、 后向长度为最高; 但中日韩三国参与全球价值链前向、 后向长度2019—2021年间的平均长度均低于2010—2014 年间和2015—2018 年间的平均长度, 价值链长度呈现明显收缩的趋势。 东盟各经济体参与价值链长度则呈现出一定的差异化, 其中, 菲律宾参与全球价值链前向、 后向长度呈现明显收缩的趋势, 新加坡和越南则呈现明显延长的趋势; 印度尼西亚、 泰国、 柬埔寨参与全球价值链前向长度呈现收缩的趋势, 但后向长度呈现延长的趋势; 马来西亚、 老挝参与全球价值链前向长度呈现延长的趋势, 但后向长度呈现收缩的趋势。

表2 东亚各经济体参与全球价值链前向、 后向长度(2010—2021 年)

表3 显示东亚各经济体全球价值链前向、 后向参与程度。 中国在全球价值链前、 后向参与程度上均呈现U 型, 即2015—2018 年较2010—2014 年间在全球价值链前、 后向参与程度上均有所下降, 2019—2021年较2015—2018 年间在全球价值链前、 后向参与程度上均有所上升; 日、 韩两国在全球价值链后向参与程度上均有不同程度的下降, 但两国在全球价值链前向参与程度上有所上升。 在东盟经济体中, 各经济体在参与全球价值链程度上有分化, 其中印度尼西亚、马来西亚、 新加坡前向、 后向参与程度均有所下降;菲律宾在全球价值链前向参与程度上有所下降, 但在后向参与程度上有所上升; 泰国、 越南在全球价值链前向参与程度上均呈倒U 型, 但越南在全球价值链后向参与程度上有大幅提升, 泰国则在全球价值链后向参与程度上呈现U 型; 老挝、 柬埔寨在全球价值链前向参与程度上有大幅提升, 在全球价值链后向参与程度上老挝变化不大, 但柬埔寨出现大幅上升。

表3 东亚各经济体全球价值链前向、 后向参与程度(2010—2021 年)

表4 显示了东亚各经济体参与全球价值链的复杂程度。 在参与前向全球价值链中, 东亚各经济体参与前向简单价值链的程度均高于参与前向复杂价值链的程度; 在参与前向复杂价值链中, 只有日本和韩国以及老挝和柬埔寨的参与程度呈上升趋势, 其余经济体的参与程度均呈下降趋势, 印度尼西亚、 马来西亚和新加坡的下降幅度较大。 在参与后向复杂价值链中,只有泰国、 越南、 老挝、 柬埔寨的参与程度呈上升趋势, 越南、 柬埔寨的上升幅度较大, 其余经济体的参与程度则均呈下降趋势, 韩国与马来西亚的下降幅度较大。

表4 东亚各经济体参与全球价值链复杂程度(2010—2021 年) 单位:%

(三)数字化转型加速东亚区域价值链的分工演进

目前, 以5G、 工业互联网、 大数据、 人工智能、物联网、 AR、 云计算、 区块链等为代表的数字技术赋能实体经济, 打造富有柔性和弹性的供应链体系,推动经济向“知识主导型、 数据驱动型”的数字经济转变, 对全球价值链产生了深远影响, 以新的理论逻辑推动国际分工进一步发展和全球价值链重构(戴翔等,2022)。 数字技术优势转化为参与全球价值链的新动能, 促进全球价值链加速分解、 融合, 重塑企业生产方式与营销模式以及整个产业的组织形式, 提高制造环节生产效率和产品附加值。 产业数字化增加了产业制造的服务内容, 延长了生产工序, 生产加工更加复杂、 精密、 智能, 全球价值链附加值的分布发生改变, 成为区域价值链重构的新驱动力。

数字技术在疫情中的作用十分明显, 其快速发展及应用成为东亚国家参与全球价值链的新增长点,东亚国家之间的数字贸易发展迅速, 为更多市场主体提供参与全球价值链的机会, 使得全球价值链驱动机制出现向数字化转型的趋势。 伴随数字化和智能化技术向东亚经济体产业中各个环节的渗透、 融合, 推动企业研发、 生产、 营销模式变革, 特别是在新冠疫情冲击下, 跨境电商作为推动企业参与全球生产分工的重要载体, 通过降低搜寻匹配成本和市场进入门槛促进企业价值链参与, 保障部分行业的生产与供应, 提高全球价值链的数字化水平和全链条的弹性与韧性, 成为全球价值链稳健运行的关键支撑(刘斌等, 2022)。

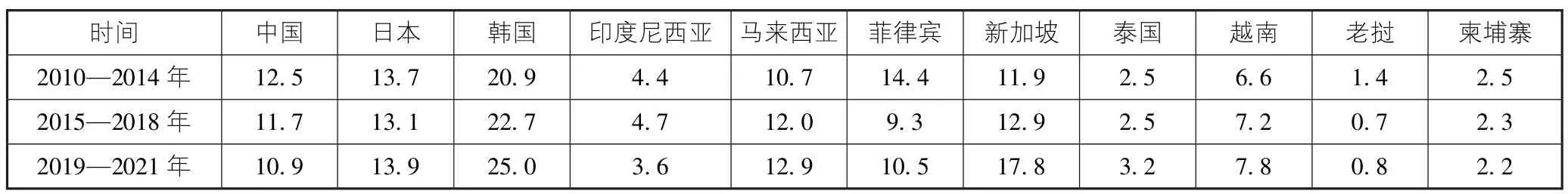

表5 为东亚各经济体出口中数字产品增加值占比。 其中中日韩三国及新加坡、 马来西亚、 菲律宾等国的占比较高, 特别是韩国, 这一占比超过20%。 但中国出口中数字产品增加值占比呈下降趋势, 从2010—2014 年间的12.5%下降到2019—2021年间的10.9%; 菲律宾、 老挝、 柬埔寨出口中数字产品增加值占比也呈下降趋势。 其余国家出口中数字产品增加值占比均呈上升趋势, 韩国出口中数字产品增加值占比从2010—2014 年间的20.9%上升到2019—2021 年间的25.0%, 新加坡出口中数字产品增加值占比从2010—2014 年间的11.9%上升到2019—2021 年间的17.8%, 上升幅度较大。

表5 东亚各经济体出口中数字产品增加值占比(2010—2021 年) 单位:%

产业数字化转型成为加快制造业升级的关键力量, 数字化投入有利于提升制造业全球价值链地位。伴随数字技术在各产业领域的渗透和应用, 东亚经济体传统产业的数字化转型步伐明显加快, 在数字技术与智能制造装备融合的集成创新下, 企业实现产品生产过程的自动化、 智能化与数字化, 为企业业务转型和业态模式创新提供了强有力的支撑, 促进产业分工进一步深化和向专业化发展。 例如, 东亚经济体借助数字技术, 在电子商务平台进行货物贸易, 传输数字产品和服务, 甚至提供生产所需的数据要素, 催生出产业互联网等新型贸易活动, 能够对外部冲击及时响应并作出调整, 提高供应链韧性。

数字技术在引致技术创新、 产业组织与生产模式变革, 大幅提高生产力的同时, 还会加速价值链分解, 促进价值链融合与创新, 对全球产业竞争赋予新内涵。 数字经济对全产业链的渗透和融合将重塑国际产业分工格局, 加速全球价值链分工演进。一些实证研究发现数字经济显著降低贸易成本并增强产业关联、 全球价值链稳定性和安全性, 推动全球价值链长度的增加, 显著提升全球价值链韧性(杨仁发等, 2023)。 而中间投入品数字化具有技术创新、 制度创新、 流程创新的创新驱动效应, 投入数字化对制造业全球价值链分工地位提升有显著的正向影响, 推动全球价值链功能升级, 进一步推动价值链重构(项松林等, 2023)。 疫情过后, 全球价值链呈现以数字技术为核心的区域化趋势, 构建东亚区域内现代化、 数字化、 智能化的产业体系, 形成价值链垂直分工, 实现区域内更加紧密的生产与市场网络, 最终实现以区域价值链为支撑向全球价值链的高端攀升(崔日明等, 2020)。

二、 东亚价值链重构面临的挑战与障碍

全球价值链重构为东亚国家生产环节重组提供更大调整空间, 在此背景下, 构建东亚区域价值链符合东亚国家的共同利益和战略诉求。 其中, 东亚国家制造业对中国市场的依赖程度呈显著上升趋势,特别是东盟国家制造业生产和市场网络对中国的依赖程度都稳步上升, 中国已成为东盟生产网络和市场网络的中心, 这为构建东亚区域价值链奠定了基础。 但东亚国家在共同推动东亚价值链重构过程中,不仅面临东亚价值链自身发展困局的挑战, 还面临全球政治经济格局变化等外部因素带来的扰动和障碍。 东亚国家在参与当前全球价值链分工过程中,因企业吸收能力不足以及国外企业的“俘获行为”导致的全球价值链低端锁定, 使得中国与东盟国家在低技术制造业领域存在一定程度的竞争。 当前, 全球价值链呈现以数字技术为核心和数字化转型的趋势, 但东亚域外国家在区域内的数字技术竞争加剧、部分国家营商环境制约、 区域数字治理赤字等因素也为深化东亚数字经济产业合作和区域价值链数字化转型升级带来风险和挑战。

(一)域外因素对东亚价值链冲击加剧, 东亚区域价值链重构面临一定的不确定性

地缘政治冲突诱发了世界各国在政治与经济等领域的新一轮博弈, 关于产业链、 供应链主导权的争夺日趋激烈, 使很多国家贸易政策由注重合作共赢转向战略竞争, 甚至将产业链、 供应链安全提升到关系生存和发展的高度, 导致全球产业链、 供应链的外部环境不断恶化(吴迪, 2023)。 东亚区域价值链作为全球价值链的重要组成部分, 在大国竞争与博弈明显加剧的今天, 成为美国亚太战略重点关注的区域。 但近年来美国等发达国家为确保其技术创新能力的可持续性, 基于所谓的“国家经济安全”以及不确定性预期, 大力推行贸易保护主义、 单边主义, 通过实施针对性明显的产业政策, 采取保守的价值链收缩策略, 试图通过缩短生产环节长度来提高生产的可控性, 实行再工业化政策回流部分高端制造业, 使得东亚区域价值链组织结构与分工模式发生改变, 对东亚经济体造成了较大的冲击(周彦霞等, 2021)。 美日等国追求对全球价值链权力的维护与竞逐, 导致全球价值链发展兼具经济和安全双重属性, 即遵循市场与社会共同选择规则, 加剧了东亚价值链重构的复杂性与不确定性(杜志远,2021)。

主要发达经济体的制造业回流和“再工业化”,大国博弈加剧, 美对华贸易摩擦和技术封锁增加,发达国家推动国际经贸规则重构, 多重因素不断推动全球价值链向更加复杂和多元的方向重塑。 但东亚价值链对美欧市场外部依赖性高, 这一特征使其更容易受到外部环境变化的冲击, 极易导致国外企业对东亚国家的“俘获行为”并将外部风险通过价值链传导至区域内部。 例如, 有研究发现泰国对全球价值链的融入实质上是一种“代理式融入”, 外资企业在很大程度上主导泰国的生产活动, 导致泰国对全球价值链的参与总体表现出既融入又游离的矛盾性。 一旦外资企业抽离, 泰国参与全球价值链的规模与深度也将大幅度缩小(罗仪馥, 2022)。

在中美结构性矛盾日益突出、 地缘博弈竞争加剧等因素的推动下, 中国在推动深化东亚区域价值链合作的过程中, 面临来自美国的多重阻碍。 美国打着“民主大旗”拉拢盟友, 对中国高科技产业持续定向封堵, 美国在东亚地区的重要盟友也在一定程度上配合美国对华技术封堵, 日本对华政策受美国影响程度不断加大, 并不断升级对华价值链竞争与防范措施(刘兆国, 2022)。 美国及其盟友充满“零和博弈”非理性对抗色彩的举动冲击东亚地区及全球在高科技领域的创新合作, 扭曲高科技中间品市场, 对东亚国家获取高新技术带来较大压力。 美国实施亚太产业政策的结果将可能推动全球价值链在东亚地区出现“二元结构”, 并带动全球价值链向国家战略价值链进行模式转化(余南平等, 2023)。 这些因素最终将阻碍全球价值链网络链接畅通, 损毁全球价值链既有的高效分工。

(二)东亚价值链重构将引发东亚国家间更加激烈的国际竞争

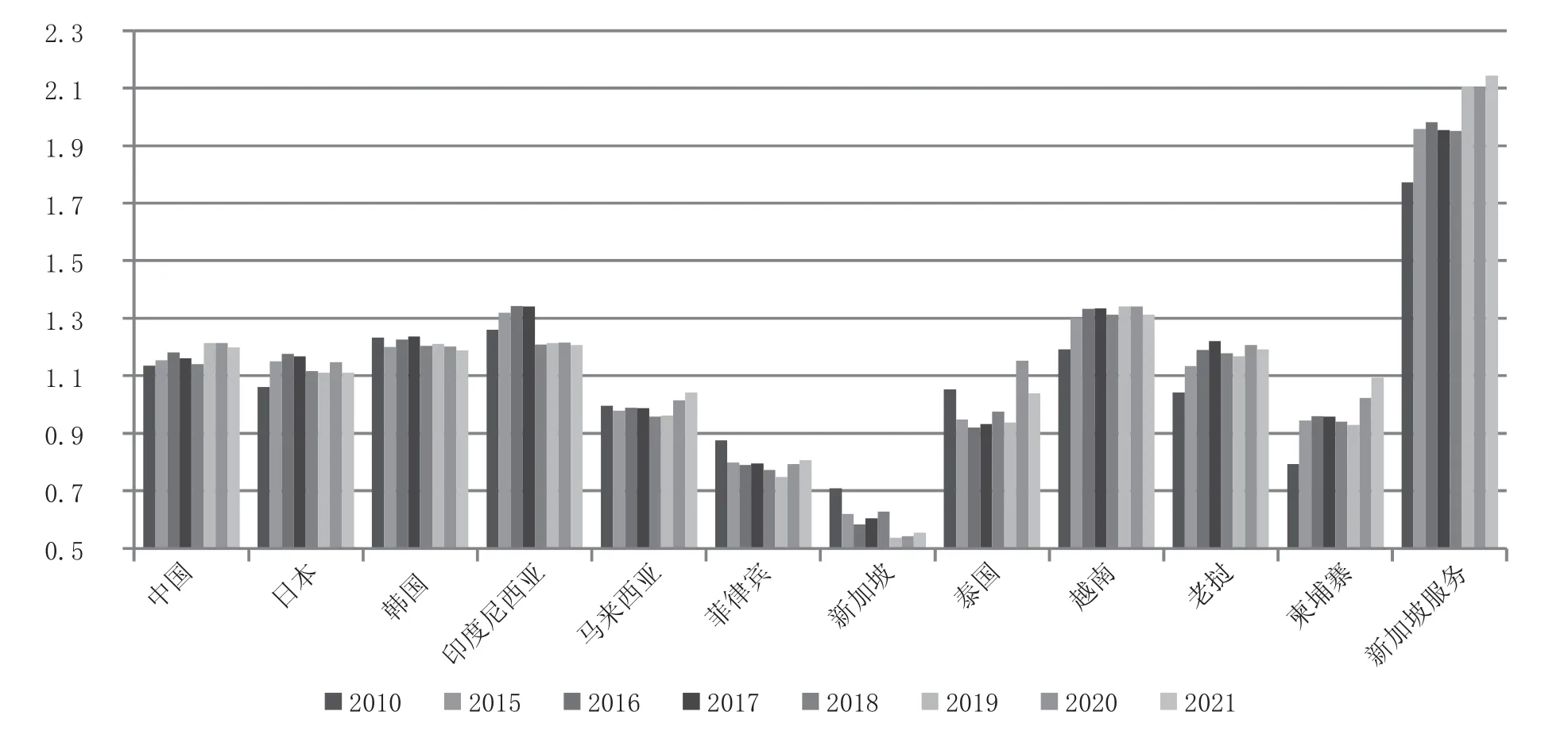

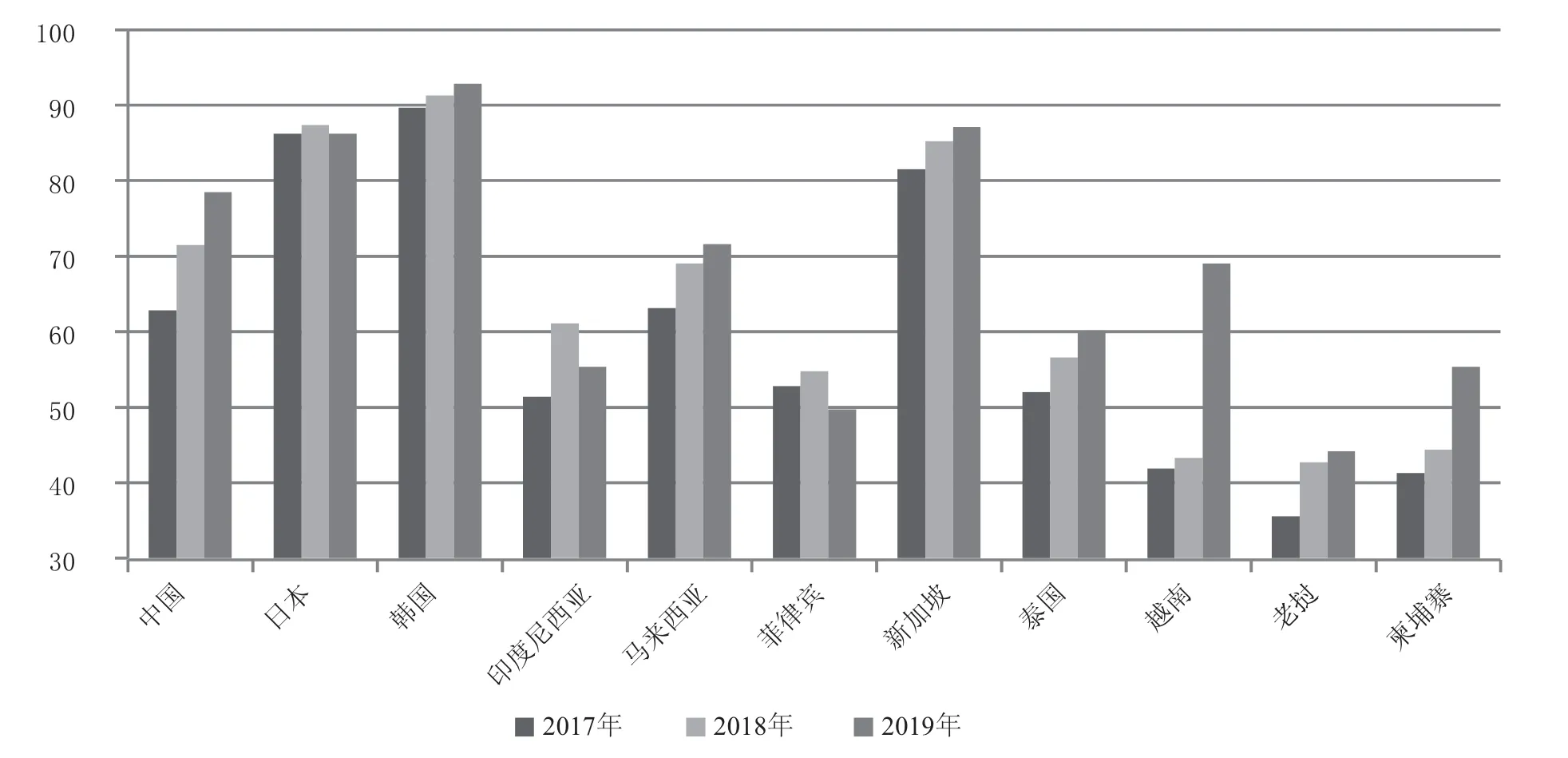

东亚价值链重构将强化东亚区域内的产业链合作共识, 形成更紧密的东亚区域贸易网络和产业分工体系, 给东亚国家提升区域产业链价值链水平带来新机遇, 但同时也面临新挑战(陈慧, 2022)。 东亚国家将在产业领域面临更加激烈的竞争。 基于东亚主要经济体相关产业部门显示性比较优势指数的结果表明(见图2), 东亚经济体中, 中日韩三国、印度尼西亚、 越南、 老挝等国商品显示性比较优势指数均高于1, 具有较强的竞争力; 马来西亚、 泰国、 柬埔寨等国近年来商品显示性比较优势指数逐年提高, 在2020—2021 年已高于1; 新加坡商品显示性比较优势指数远远低于1, 但其服务显示性比较优势指数在2019 年以后已高于2, 出口服务产品显示出较强的竞争优势。

图2 东亚各经济体商品显示性比较优势指数(2010—2021 年)

从具体产业来看(见表6), 中国在大多数制造业行业均具有较强的竞争力, 与印度尼西亚、 马来西亚、 泰国、 越南等东盟国家在优势产业领域存在较多的重合, 其中, 印度尼西亚、 马来西亚、 菲律宾、 泰国、 越南在食品、 饮料和烟草(C3), 印度尼西亚、 越南、 柬埔寨在纺织品(C4), 印度尼西亚、越南在皮革(C5), 印度尼西亚、 老挝在木材产品(C6), 印度尼西亚、 马来西亚、 泰国在橡胶和塑料(C10)等行业均具有较强的竞争力。 虽然东盟国家参与全球竞争的重点产业部门是低技术制造业, 但中国在这些行业尚未完全实现转型升级的情况下,部分传统劳动力密集型行业容易受到具有人口红利的东南亚国家的冲击, 需要进一步协调与东盟国家的产业分工。 日本和韩国则在高技术制造业具有较强的竞争力, 随着中国高技术制造业竞争力的不断提升, 中日韩三国在机械制造(C13)、 电气和光学(C14)等高技术制造业领域的竞争将更为激烈。 同时, 在化学制品(C9)、 橡胶和塑料(C10)、 非金属制品(C11)、 基本金属制品(C12)、 运输设备(C15)等产业部门, 三国间也存在一定程度的竞争。 值得注意的是, 在电气和光学行业, 马来西亚、 菲律宾、越南也具有较强的竞争力, 与中国也形成了一定的竞争关系。

表6 东亚各经济体制造业分行业显示性比较优势指数(2015—2021 年平均值)

亚太价值链重构背景下中国在亚太价值链中的角色发生了显著变化, 随着中国在亚太价值链中的地位得到显著提升, 对所参与亚太价值链的影响力和控制力有所增强。 然而, 随着中国劳动力和土地要素禀赋优势的逐渐丧失, 全球价值链区域化增加了中国投资转移、 贸易转移和产业转移风险, 东南亚国家凭借劳动力成本、 关税优惠、 税收优惠等比较优势, 吸引美日等国的跨国公司将亚太价值链的加工组装环节由中国逐步转移到越南、 印度尼西亚等东南亚国家, 这导致中国面临被越南等东盟国家争夺加工组装地位的威胁(周彦霞等, 2021)。 美国为提高本土制造能力, 加强与欧盟、 日本、 澳大利亚等国家和地区的供应链合作, 选择多个地区生产和进口中间品, 降低对中国的依赖与“断链”风险(崔日明等, 2020)。这些因素导致中国对以美国为核心的亚太价值链分工模式的依赖程度趋于弱化, 增加了中国企业走出去开拓市场的难度, 使得中国利用传统优势继续参与东亚价值链的空间越来越小(吴迪, 2023)。

(三)各国数字经济发展程度参差不齐, 影响东亚区域价值链的数字化转型进程

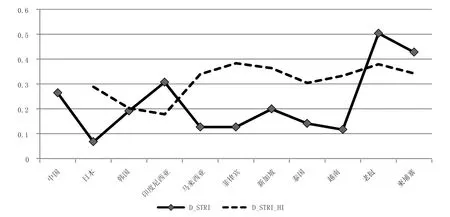

虽然东亚地区数字化进程整体态势向好, 但区域内各国经济发展水平和基础设施存在较大差异,部分欠发达国家(如老挝、 缅甸等国)数字信息基础设施相对落后, 前沿性信息通信设施比较落后, 存在“数字鸿沟”现象(罗圣荣, 2023)。 区域内各国间“数字鸿沟”的客观存在加大了数字经济合作的难度, 导致各国数字发展水平失衡, 不利于共享数字经济红利。 从世界经济论坛(World Economic Forum)2017—2019 年发布的全球竞争力指数(The Global Competitiveness Index, GCI)中的ICT(信息与通信技术)采用得分来看, 中日韩三国以及东盟国家存在较大的差异, 其中中日韩三国及新加坡得分最高,特别是韩国, 从2018 年起得分已超过90 分。 东亚国家中, 菲律宾以外的其他国家ICT 采用得分在2017—2019 年间均有所提高, 中国从2017 年的63分提高到2019 年的78.5 分; 越南更是从2017 年的42 分提高到2019 年的69 分; 柬埔寨也取得了较大提升; 老挝在上述经济体中得分最低(见图3)。C15 0.5 2.4 1.6 0.5 0.1 0.2 0.3 1.1 0.3 0.0 0.1

图3 东亚各经济体ICT 采用得分(2017—2019 年)

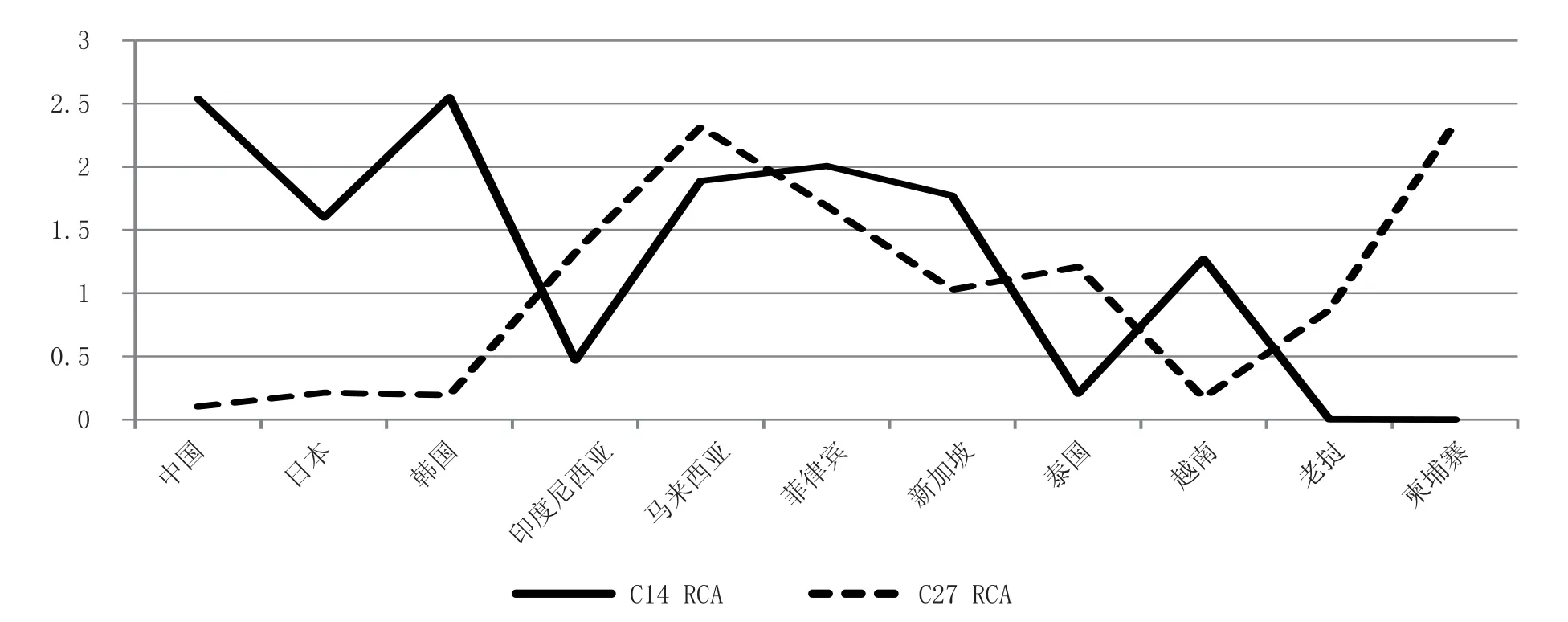

东亚各国的经济发展水平差距导致国家间数字经济市场规模存在明显差异, 各国数字经济国际竞争力也存在较大差距。 从东亚各经济体电气和光学(C14)、 邮政和通信(C27)两大产业部门的显示性比较优势指数来看(见图4), 中日韩三国在电气和光学行业具有较高的竞争力, 东盟国家中除马来西亚、 菲律宾和新加坡外, 其余国家在电气和光学产业行业竞争力不明显; 但中日韩三国在邮政和通信行业竞争力不明显, 而东盟国家中马来西亚、 菲律宾和柬埔寨则在该行业具有明显的竞争优势。

图4 东亚各经济体数字产业显示性比较优势指数(2015—2021 年平均值)

东亚各国凭借其庞大的数字经济市场体量, 成为多方数字博弈的角逐场, 美国、 欧盟、 日本等经济体积极参与东盟数字经济合作, 域外经济体在促进东亚地区数字经济发展的同时, 也加剧了域内数字市场的竞争。 虽然东亚发展中国家的数字产业在消费端应用市场广阔, 但生产端数字技术人才短缺、企业生产研发创新能力较差, 本土数字化生产能力不足, 数字人才普遍短缺问题日渐凸显(牛东芳等,2022)。 这些前沿性数字领域存在的结构性短板不但导致东亚各国国内数字经济发展潜力无法完全释放, 而且限制区域价值链的重构发展。

为保护本国新生数字经济市场, 东亚各国制定了一系列数字贸易措施, 但是数字贸易壁垒的存在将阻碍跨境数据流动, 影响跨境经济数字化转型。利用OECD 编制的数字服务贸易限制指数(Digital Services Trade Restrictiveness Index)计算2014—2021年间东亚经济体数字服务贸易限制指数平均值(见图5), 日本数字服务贸易限制指数平均值最低, 对服务贸易的限制最少; 老挝、 柬埔寨的指数平均分值最高, 印度尼西亚的指数平均分值也较高, 表明对服务贸易的限制较多。 2014—2021 年, 除了老挝、 新加坡的数字服务贸易限制指数得分有所降低之外, 其他经济体的数字服务贸易限制指数得分均维持不变或有所提升, 表明近年来大多数东亚国家对数字服务贸易的限制没有减少。

图5 东亚经济体数字服务贸易限制指数(2014—2021 年平均值)

目前, 东亚国家目前尚未形成统一的数字经济发展规则, 各国的经贸规则与数字标准配合程度较弱, 协调性较差; 各国在数字贸易关税、 增值税等方面的税率差异较大; 数据流动和信息传递、 跨国交易和支付、 海关监管等领域的法规与技术标准有着明显差异, 数字技术标准、 物流运输标准、 法律法规、 金融规则等方面存在不协调不兼容(陈敏冲等, 2022)。 区域内也缺少专门解决数字经济纠纷的协调机制, 给国家间数字经济合作设置了一定的障碍。 采用OECD 数字STRI 监管数据库的数据, 计算中国与其他东亚国家之间的双边数字服务监管政策异质性指数, 衡量双边数字监管政策差异程度(见图5)。 可以看到, 中国与日本数字监管政策差异程度较大, 中国与韩国、 印度尼西亚的数字监管政策差异程度较小, 但与其他东盟国家(除印度尼西亚外)的数字监管政策差异程度较大。 这种数字服务监管的非协调性可能会对东亚区域价值链升级造成极大的影响, 不同国家之间需要建立新的规则和互信, 从而实现包含数据、 资金、 商品和服务的高效国际流动(杨达等, 2022)。

三、 推动优化东亚区域价值链重构的路径对策

东亚价值链的内向化发展特征, 区域内产业分工的“梯次互补”, 以及域内国家为了缓冲逆全球化的共同利益诉求, 为东亚价值链重构奠定了基础(刘兆国等, 2022)。 东亚价值链已经具备进行重构的基础, 东亚国家应把握全球价值链重构的时机,主动推进域内各国进行有序的价值链分工与合作,构建区域价值链。

(一)以高质量共建“一带一路”为载体, 构建包容性区域价值链

东亚国家应积极利用地缘政治新环境, 深化命运共同体意识, 有效控制地缘风险对东亚区域价值链重构带来的不确定性冲击。 中国要充分发挥地缘优势, 加深与周边国家的经济依赖和供应链韧性,以此深化与周边国家的经济和政治战略互信。 引导区域国家维护区域经贸合作的良好趋势, 防范美国借“印太经济框架”扰乱区域经贸合作, 制造地区国家在经贸领域分裂对抗。 东盟国家是“印太经济框架”的主要参与国, 中国要充分发挥好与东盟国家共同建立的合作发展机制, 强化中国—东盟经济依存度, 增强中国在亚太区域供应链坚韧度, 化解美国利用东盟国家以“印太经济框架”孤立中国的目的。 对于区域内的亲美阵营, 中国要充分发挥地缘优势, 协调中日韩关系, 加强域内政府间及民间沟通与协作, 引导社会舆情良性传播; 以RCEP 为契机进一步拓展和深化中日韩三国经贸合作, 挖掘利益契合点, 以经济利益捆绑的方式实现突围。

推动高质量共建“一带一路”实践创新, 在东亚地区稳妥开展健康、 绿色、 数字、 创新等新领域合作。 “一带一路”产业链供应链合作发展模式为东亚国家产业升级和价值链地位攀升提供了契机, 推动“一带一路”区域产业链供应链高质量发展, 既给东亚国家工业化水平的提升和产业链的发展带来契机, 也有助于东亚国家之间构建内生关联。 在高技术、 中技术和低技术制造业领域, 中国与东南亚国家的国内生产配套能力具有错位优势, 中国分梯次有序推进产业转移, 持续深化与东亚国家多边和双边产业合作, 有利于形成“中国技术”与东盟国家“资源+劳动”新的禀赋优势互补, 从而形成技术创新、 产业链配套体系互补的格局, 进而加快推动东亚国家从嵌入型全球价值链向主导型区域价值链转变, 降低对美国直接出口的依赖度, 提升东亚区域价值链的稳定性。

(二)加速完善区域产业链分工体系, 强化区域价值链体系的韧性和互补性

借助RCEP 合作框架, 加强东亚区域价值链合作。 RCEP 的实施是对完善东亚区域价值链诉求的有效回应, RCEP 将有利于加速以中国为核心的东亚区域价值链融合发展。 东亚各国要利用好RCEP的规则红利, 特别是利用原产地累积规则, 鼓励企业依托RCEP 深入参与至亚太地区生产网络中, 进一步放大东亚地区的整体规模优势与后发优势, 降低东亚国家之间的不良竞争。 有效利用并主动加速以价值链区域化为特点的全球价值链重构趋势, 合理引导东亚国家企业在地区间生产片段的布局, 理性客观看待RCEP 的实施可能会进一步加快中国劳动密集型行业向东盟国家转移的趋势, 通过优化产业政策, 积极引导企业将产业链高端和核心环节留在国内, 推动产业链和供应链向当地延伸, 强化与转出环节的产业关联, 促进中国企业与东盟企业建立密切的前向和后向联系。

充分发挥中国的市场优势, 推动国内市场、 东亚区域内部市场与世界各区域市场间的有机链接, 加快区域价值链整合。 东亚价值链重构和升级需要建立在东亚经济体自身发展动能基础上, 依托东亚地区内部需求进行引领。 中国已实现全球价值链的“双重嵌入”, 成为东亚地区中间品、 零部件重要来源地和吸收地, 为东亚经济体提供了广阔的中间品与最终消费品市场, 并成为发达国家价值链环流与东亚价值链环流的价值枢纽。 中国具备推动东亚价值链合作的区位优势, 可依托中国新型比较优势进一步发挥一个大国对于区域价值链的引领、 整合与治理作用(索维等,2022), 以市场为驱动要素, 构建以中国为中心的区域产业链价值链, 增强对区域价值链的主导权。 要充分发挥中国市场潜力大、 配套能力强、 应用场景多的优势, 加强与东亚国家在新材料、 人工智能、 数字技术、 绿色经济等新兴领域展开深度合作, 优化高端产业区域价值链, 提升区域整体影响力。

充分发挥东亚国家的技术创新优势, 全力突破导致东亚发展中经济体在全球价值链低端锁定的关键技术制约, 构建价值链的攀升渠道。 加大在现代化通信、 智能制造、 新能源、 新材料、 生物医药等新兴产业的合作, 重点关注计算机、 电子和光学设备, 以及药品、 医药化学品等高技术行业在东亚国家的分工合作, 继续强化部分行业尤其是高技术行业的价值链地位攀升。 中国要进一步提升技术创新能力, 加快布局战略性产业与新兴产业, 以中国为技术和市场双引领枢纽, 提升东亚区域价值链的完善程度与自生能力。 深度挖掘技术优势领先的领域(如人工智能、 数字技术、 量子通信技术、 云计算、高铁技术等), 强化在这些领域的链主地位, 提升对其他行业的融合引领能力。 加强东亚国家在标准制定领域的合作, 包括加强标准、 技术法规以及合格评定程序方面的信息交流与合作, 采用制度性话语权主导与技术掌控主导并重的方式进行新型全球价值链治理。

(三)提高数字信息基础设施合作, 营造开放共享的数字经济合作环境, 加快数字贸易规则建设,为推进东亚区域价值链数字化转型提供更大助力

强化数字信息基础设施合作, 促进东亚区域内数字互联互通。 面向数字技术和信息基础设施较为滞后的部分东盟国家, 如老挝、 柬埔寨和缅甸等,可从硬件基础设施和软件设施两个领域与其开展数字资源设施共建协作, 共同推进各种数字资源设施建设。 通过开展网络、 算力及新技术基础设施合作项目, 改善部分国家移动互联网传输速度缓慢和网络普及率较低的问题, 提升东亚国家信息基础设施的质量和连通性, 着力缩小“数字鸿沟”。 借助数字技术加快传统产业的改造和转型升级, 引导区域内资本投资互联网应用市场, 帮助域内企业加快数字化转型; 加强中日韩三国数字科技企业积极与东盟各国数字信息软件的开发升级合作, 建设现代、 安全的数字支付体系, 提高域内企业电子交易参与度、激发互联网产业和电子商务产业活力, 推动东亚国家工业、 金融、 教育等多领域数字化和智能化发展与转型, 为企业开拓全球业务提供更好的技术支持。

进一步适应数字化发展新趋势, 加快发展战略性新兴产业, 提升东亚区域数字技术引领能力。 东亚各国应基于数字化生产模式, 着力推进各国在科技创新政策、 技术转移、 联合研发、 人才交流等领域的合作, 改善东亚国家在数字经济发展方面的无序竞争局面。 推动数字经济与实体制造业融合发展,引导企业向数字化、 网络化、 智能化转型, 重点构建能够满足高品质、 多样化、 个性化需求的产业链和供应链体系, 实现产业结构的深度调整。 中日韩三国应综合考虑东盟各国数字经济发展条件和诉求,依据东亚各国的合作潜力次序, 明确各国的合作重点, 差异化推进合作。 特别是中国需要依托自身超大本土市场规模优势, 内生地培育参与乃至引领全球价值链的竞争新优势, 为主导东亚价值链重构提供技术、 产业支撑, 逐渐形成在东亚价值链中的主导权和引导力。 针对东盟部分国家数字人才储备不足和数字科技研究力量较弱的问题, 强化与东盟各国的科技交流, 依托东亚数字科技研究和人才市场规模等优势, 积极做好东亚国家的数字人才培养合作与数字技术交流工作。

积极参与数字经贸规则的制定, 提升制度性话语权, 为重构东亚区域价值链争取更有利的制度保障。东亚国家要抓住新一轮全球经贸规则调整和重塑的机遇, 积极参与全球数字贸易规则博弈, 制定符合东亚国家利益的数字贸易相关法规。 统筹协调跨境支付结算、 数据流通、 海关监管等方面的数字规则规范, 寻找数字经济合作的全新路径, 落实金融服务规范、 海关检疫、 国家数据安全等数字合作领域的规范框架、具体标准细则和条款。 东亚国家在满足各自共同利益诉求的基础上做好数字化战略顶层建设和双向对接,以RCEP 和《数字经济伙伴关系协定》等协定为契机,将相关数字经贸议题纳入东亚地区互联互通及一体化的建设中。 解决数字贸易方面长期存在的规范性难题, 如个人数据保护、 电子支付、 数字身份、 在线消费者保护、 金融科技和开放政府数据等关键数字贸易议题, 争取域内国家达成数字经济发展共识,共建数字经济未来发展的有效秩序。