自下而上提升组织绩效的主动尝试:基于动态过程视角的工作重塑*

陈志俊 纪顺洪 张辉华

·研究构想(Conceptual Framework)·

自下而上提升组织绩效的主动尝试:基于动态过程视角的工作重塑*

陈志俊1纪顺洪1张辉华2

(1上海财经大学商学院, 上海 200433) (2上海师范大学人力资源管理系, 上海 200234)

员工自下而上主动改进和重塑工作能够有效地弥补企业自上而下工作设计激励不足的问题。因此, 本研究聚焦工作重塑, 探讨如何通过个人和团队的工作重塑提升组织绩效。首先, 基于行动理论, 深入分析“工作重塑行为本身”, 从而构建工作重塑的动态过程模型, 并细致地阐述了工作重塑的发展过程以及工作重塑在个体和团队两个层次相互影响的过程。其次, 从个体层探究了员工工作重塑影响个体绩效的两个机制。最后, 应用团队过程视角, 阐释了团队工作重塑影响团队绩效的作用机制。研究提炼出的工作重塑动态过程模型能为组织将工作重塑扩散并固化为可推广的工作模式提供理论指引和实践参考。

工作重塑, 动态过程, 影响机制, 组织绩效

1 问题提出

工作重塑描述了员工为实现自身与工作的匹配, 从而自主对工作角色、工作关系以及工作环境进行调整、重新设计的过程(Tims et al., 2012; Wrzesniewski & Dutton, 2001)。区别于传统的工作设计理念, 这一以积极价值为导向、自下而上的主动设计工作行为实现了个体发展需求和工作特征两者的有机结合(Tims et al., 2022; 胡睿玲, 田喜洲, 2015), 并日趋成为组织应对不确定性、获取竞争优势的关键(Petrou et al., 2016; 李海舰, 李燕, 2020)。理论和实践研究结果表明, 员工的工作重塑不仅能够增强个体的工作投入和工作意义(Rudolph et al., 2017; Zhang & Parker, 2019), 而且也积极促进了团队绩效(McClelland et al., 2014)和组织创新(Demerouti, 2014; Wang et al., 2016)。与企业通常采用的自上而下、中心化的管理与激励举措不同, 工作重塑为提高员工和组织绩效提供了一种自下而上的机遇与途径(胡巧婷等, 2020)。组织如何主动去发掘与把握这些机遇, 并且有效解决工作重塑过程中面临的挑战或限制性症结, 是现实中亟需解决的问题。

纵观工作重塑领域的研究(Rudolph et al., 2017; 田喜洲等, 2020; 王桢, 2020), 我们认为主要存在三个方面的不足: 首先, 分析层次比较单一。已有研究的探索局限于个人层面的分析, 对于工作重塑在组织内的整体系统性影响缺乏全面了解, 尤其是工作重塑如何跃升至组织层面, 成为可推广的工作模式缺乏深入探讨。其次, 研究范畴比较狭窄。当前研究将组织内其他成员视为对重塑行为被动的观察者和接收者, 局限于探寻工作重塑提升个人工作绩效和满意度的原因和机制(Demerouti, 2014; Wang et al., 2016), 却忽略了他人主动干预、支持、排斥甚至抵制重塑举动的可能性。因此难以为工作重塑如何提升团队乃至组织绩效提供完整解释。最后, 理论视角存在局限。以往研究主要采用偏向个人层面的社会学习、工作要求−资源模型和归因理论等理论框架分析工作重塑的效应(Ji, 2022; Tims et al., 2015)。随着工作重塑研究范围逐步向团队和组织层面延伸, 亟需将更多研究视角和理论涵盖进来, 以更好地解释与分析组织中的工作重塑现象。

基于以上不足, 本研究聚焦于工作重塑在提升组织绩效方面的动态过程, 分析阐述工作重塑提升组织绩效的关键路径和边界条件。组织绩效是组织为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出, 它不仅涵盖与目标任务相关联的个体层行为和结果, 而且也关注团队层级的行动过程和表现(Aguinis, 2013; DeNisi & Smith, 2014)。基于此, 本文主要围绕以下问题开展研究: (1) 在整合本体论和行动理论基础上, 把工作重塑看做行动, 揭示完成工作重塑本身的动态过程, 并在此基础上刻画工作重塑在个体和团队两个层次相互影响的过程。(2) 基于社会距离理论, 揭示工作重塑影响个体工作绩效的潜在心理机制和边界条件。(3) 基于实体论的团队过程视角, 分析团队工作重塑影响团队绩效的过程机制和边界条件。研究目的是建立起基于工作重塑的可接受、可复制、可推广的, 并能对个人和组织绩效产生长远影响的理论模型。同时, 为组织主动去发掘与把握工作重塑的积极益处, 有效解决工作重塑过程中面临的挑战提供实践指导。

2 文献综述

2.1 工作重塑的基础研究

在组织管理领域, 对工作重塑的研究与剖析主要有两个理论视角: 角色视角和资源视角。角色视角起源于Wrzesniewski和Dutton (2001)的开创性研究。她们发现, 员工为了获取身份认同、实现意义, 会主动改变工作内容、重塑岗位角色。为此, 她们把工作重塑定义为, 个体为突破自己工作的任务或关系边界所做出的物理上或认知上的主动改变, 并把它细分为三个方面: (1) 任务重塑, 即个人主动改变工作任务的数量、范围和类型; (2) 关系重塑,即个人主动改变工作中人际互动的质量和数量; (3) 认知重塑, 即个人主动改变工作中原有观点和想法。另一个流派是资源视角(Tims & Bakker, 2010), 这个流派认为个体进行工作重塑是为了应对外部压力和挑战、平衡自己的工作资源和工作需求。此流派认为工作重塑包括以下四个方面的内容: (1) 增加结构性工作资源(如: 寻求学习机会); (2) 增加社会性工作资源(如: 获取上级反馈); (3) 增加挑战性工作要求(如: 增加任务内容); (4) 减少阻碍性工作要求(如: 减少精神压力)。

近年来不少学者继续发展了工作重塑的概念内涵。例如, Lichtenthaler和Fischbach (2019)基于调节聚焦理论(Higgins, 1997), 在角色视角和资源视角概念基础上, 提出了将工作重塑分为促进型(promotion) (积极处理问题与挑战、主动改进和提升工作绩效)和防御型(prevention) (减少工作内容、回避特定任务、规避矛盾风险等)这两种类型的分类模式。Bruning和Campion (2018)通过整合上述角色视角和资源视角的研究, 将工作重塑划分为4个维度, 即(1) 趋近型(approach)角色重塑(包含工作角色拓展、社会关系拓展); (2) 趋近型资源重塑(包含设计自身工作、适应和元认知); (3) 回避型(avoidance)角色重塑(减少工作角色); (4) 回避型资源重塑(减少寻求资源)。Zhang和Parker (2019)提出了一个三层级的理论框架, 其中促进−回避动机理论位于最高层, 引出不同导向的工作重塑, 即趋近型重塑和回避型重塑; 而角色视角位于第二层, 确定重塑的具体形式, 即认知重塑和行为重塑; 资源视角位于最底层, 指出重塑的不同内容, 即重塑资源还是调整工作要求。

基于以上研究视角和概念界定, 研究者还开发了多种测量量表。其中较有代表性的测量工具包括: (1) Tims等人(2012)以资源视角的工作重塑为理论基础, 开发的共计21个题项, 包含增加结构性工作资源、增加社会性工作资源、增加挑战性工作要求、减少阻碍性工作要求等4个维度的量表。(2) Slemp和Vella-Brodrick (2013)以Wrzesniewski和Dutton (2001)提出的三个维度工作重塑为理论基础开发的量表, 共计15个题项。(3) Weseler和Niessen (2016)以角色视角的工作重塑为理论基础, 开发的包括扩展任务型重塑、减少任务型重塑、扩展关系型重塑、减少关系型重塑及认知重塑共5个维度, 共14个题项的量表。(4) Bruning和Campion (2018)开发的包括5个趋近型重塑和2个回避型重塑, 共7个维度30个题目的量表。本研究以基于趋近−回避动机理论提出的概念为基础, 主要探讨两类工作重塑, 即趋近型重塑和回避型重塑。研究中主要以Bruning和Campion (2018)开发的量表作为测量工具。

2.2 工作重塑相关的实证研究

2.2.1 个体工作重塑的相关研究

自Wrzesniewski和Dutton (2001)正式提出工作重塑概念以来, 这一领域的研究呈现出蓬勃发展的趋势。除了依据不同的理论基础阐释工作重塑的概念内涵, 并开发相应的测量工具之外, 研究者们还探索了个体工作重塑的众多前因和结果(Rudolph et al., 2017; Zhang & Parker, 2019)。其中, 针对前因变量的研究既包含个体特质与个体动机的作用, 又涵盖工作特征以及社会情境的影响。而对个体工作重塑结果变量的分析则主要包括对个体态度、行为、心理资源以及职业发展的影响这四个方面(Lichtenthaler & Fischbach, 2016; Wang et al., 2016)。

在结果变量研究中, 工作重塑对个人绩效的影响最受关注。在这一领域的研究中, 对个体绩效的影响被进一步细分为对不同类型绩效的具体作用, 如: 角色内绩效(Alonso et al., 2019)、角色外绩效(Geldenhuys et al., 2021)、客观绩效(Gordon et al., 2018)、反生产行为(Demerouti et al., 2015)及整体绩效(Berdicchia & Masino, 2019)。具体结果方面, 普遍发现工作重塑能够促进个人绩效。但也有研究指出, 不同类型的工作重塑对个人绩效的影响不尽相同。基于资源理论视角, Bakker等人(2012)发现, 寻求资源和挑战与工作绩效正相关, 减少阻碍性需求则与工作绩效负相关。同样, Berdicchia和Masino (2019)也指出, 并不是工作重塑的所有维度都能影响个体的工作绩效。其中, 增加结构性资源和挑战性需求与工作绩效正相关, 减少工作需求与工作绩效负相关, 但增加社会性资源与工作绩效无关。此外, 基于角色理论视角, Geldenhuys等人(2021)发现, 任务重塑通过增强工作意义提高个体的角色内绩效, 认知重塑通过增强工作意义提升个体的角色内和角色外绩效, 而关系重塑只与角色外绩效呈正相关。

除了探讨个体工作重塑的前因和后果, 部分研究还分析了工作重塑承担的中介角色和调节角色。在中介作用研究方面, Guan和Frenkel (2018)发现, 工作重塑中介了人力资源实践和角色内与角色外绩效之间的关系。Li等人(2020)指出只有当组织缺少高参与工作系统时, 工作重塑才会中介个体主动性人格和创新绩效之间的关系。与之类似, Hur等人(2021)的研究指出, 当感知到较高组织支持时, 员工对企业社会责任的感知才会通过工作重塑促进工作绩效。而在调节影响研究方面, Vogel等人(2016)指出, 工作重塑削弱了价值观不一致和员工工作投入与工作绩效之间的关系。Zahoor和Siddiqui (2023)的研究发现, 增加社会性和结构性资源削弱了顾客粗鲁行为和服务恢复绩效及情绪耗竭之间的负向关系。

通过上述个体工作重塑相关研究的回顾, 我们发现, 区分不同的工作重塑内容和工作重塑构念的维度是准确分析个体工作重塑影响的关键。由于不同维度的工作重塑代表着个体员工对工作资源和工作环境不同导向的改变和设计, 因此会导致不同的结果。此外, 相比于对工作重塑前因和结果变量的探讨, 对工作重塑影响个体绩效、组织绩效的路径机制和边界条件的分析相对缺乏。当前研究很少关注工作重塑行为本身的构成和发展, 也很少有基于动态过程分析工作重塑行为的成果。

2.2.2 团队工作重塑的相关研究

相比于日趋成熟的个体层面工作重塑研究, 团队工作重塑的探索尚处于发展阶段。在概念方面, 基于工作重塑角色理论框架, Leana等人(2009)首次将工作重塑延伸到团队层次, 提出了合作性工作重塑, 即员工间以合作方式, 重新对工作进行组织和设计, 以达到团队共同目标。Tims等人(2013)则强调团队工作重塑并不是每个团队成员都要对其工作进行相同方面的重塑。相反, 它是集体协同努力的隐性过程, 并以目标导向的方式共同决定重塑什么以及如何重塑, 最终实现团队目标(Mäkikangas et al., 2016)。

在实证研究方面, 学者们主要探讨了团队工作重塑对个人层和团队层变量的影响。其中, 在对个人层变量的影响上, Uen等人(2021)发现, 以团队心理资本为中介, 团队工作重塑与个人创新工作行为呈正相关。Alonso等人(2019)指出团队工作重塑与个体的工作满意度呈正相关。团队工作重塑还能够促进个体的工作绩效和组织承诺, 尤其当个体认为自己得到的组织支持水平较低时(Cheng et al., 2016)。针对团队层的影响, McClelland等人(2014)发现, 团队工作重塑通过团队控制、团队互依性和团队效能感正向提高团队工作投入和团队角色内绩效。Yadav和Dhar (2021)则发现, 团队工作重塑正向影响服务恢复绩效。

值得一提的是, 也有学者基于社会学习理论, 探讨了团队工作重塑和个体工作重塑的关系。结果表明, 团队工作重塑会鼓舞个人工作重塑(Tims et al., 2013)。此外, 有学者探讨了团队工作重塑的中介角色和调节角色。如Tuan (2020)发现, 团队工作重塑中介了魅力型领导和团队绩效之间的关系。而Mäkikangas等人(2016)发现, 团队增加结构性和社会性资源会增强工作投入和团队绩效之间的关系。我国学者王桢(2020)在工作设计理论和团队运作模型的基础上, 提出了一个综合性的理论模型来探讨团队工作重塑的前因和后果, 但是暂未发表实证研究成果。

总体来说, 团队工作重塑对员工发展和组织绩效有着非常重要的作用(Oldham & Hackman, 2010)。然而当前对团队工作重塑的影响效果及机制研究都较为缺乏。在概念上, 团队工作重塑比个体工作重塑更为复杂, 未来需要更细致地界定团队工作重塑的结构维度。更为关键的是在理论视角的选择上, 未来的研究需应用与团队层面研究相符合的理论框架对其差异化的影响进行更准确的验证和探索, 而不是直接将个体层面的研究逻辑简单地复制到团队工作重塑的研究中。

综上所述, 无论是基础理论还是实证检验, 工作重塑领域的研究都取得了一定的成绩, 而这些成果尤其以个体层次为主。尽管如此, 工作重塑领域还有很多问题需深入探讨。其中最为突出的问题是这些研究还比较零碎和分散, 缺乏一个把这些散布于个体或团队层面的工作重塑研究有机统一起来的整体框架, 以至于不能全面认识工作重塑对组织的整体系统性影响。因此, 本研究的核心目的就是构建起这样一个模型, 揭示工作重塑影响组织的过程, 从而使工作重塑可接受、可复制、可推广, 并对个人和组织绩效产生长远影响。

3 研究构想

本项目的研究包括两大模块: 模块一着重从宏观角度进行质性研究, 通过建立工作重塑动态过程模型来解释员工和团队如何执行工作重塑活动。模块二着重从微观角度进行量化研究, 聚焦于个人和团队应对工作重塑的心理过程和行为结果, 主要探讨工作重塑的个体和团队效应及其机制。具体包括三项子研究, 其中模块一对应于研究1, 模块二对应于研究2和3。

3.1 研究1: 工作重塑的动态过程模型

现有研究在探讨工作重塑问题时, 往往直接引入工作重塑概念, 即基于角色视角、资源视角或它们的整合视角对工作重塑行为进行探讨, 很少对工作重塑本身的开展过程进行分析。由于对工作重塑自身动态过程缺乏认识, 导致我们在实践中很难为员工工作重塑实施有针对性的干预或支持。本子研究聚焦于工作重塑本身, 探讨哪些因素及其组合会影响工作重塑这一活动的完成, 以细致刻画工作重塑本身的变动过程。同时还基于以上认识, 揭示个体工作重塑和团队工作重塑的相互影响过程。与现有研究相比, 本子研究有两个明显特点: 第一, 把工作重塑当作过程, 即把工作重塑这个“点”拉长作为“线”, 不是直接引入工作重塑概念, 而是分析工作重塑本身。第二, 基于工作重塑过程的认识, 在个体和团队两个层次建立联系, 探讨它们之间的相互影响, 从而弥补现有研究割裂个体工作重塑和团队工作重塑的不足(Tims et al., 2022)。

实体论和本体论是两种不同的过程研究方法。实体论将事物的反应和改变定义为在不同阶段或者状态下“实体”的移动(Tuckman, 1965), 基于“输入−输出”的过程框架(Marks et al., 2001), 认为“初始反应导致的后续改变可通过一些重复的中介机制来解释”。本体论主张将事物本身看作一个过程(Alvesson & Karreman, 2007; Davis, 1971), 认为事物可以从结构、行为、事件和边界等多方面发生变化(Tsoukas & Chia, 2002), 而这些变化本身就是一个值得研究的过程, 正是这些变化导致了不同的结果。工作重塑不仅需要从工作和任务输入方面引发改变, 而且还需要为这些改变构建合宜的任务结构、工作情境、流程边界, 配合相应的团队成员特点。同时, 工作重塑本身也会不断经历“合作认同”或者“排斥疏离”的过程, 甚至经历“非团队”或“去团队化”的状态。根据工作重塑的以上特性, 我们认为, 本体论在理解工作重塑过程上具有独特优势, 比如在考虑工作重塑相关的结构、行为和边界等方面, 它可以跳脱实体论预定理论框架的束缚(Alvesson & Karreman, 2007; Davis, 1971), 适合聚焦于工作重塑本身的研究。

尽管本体论提供了一种认识工作重塑过程的视角, 但是它没有提供如何分析工作重塑过程的具体框架。在这方面, 行动理论(action theory)及建立在其基础上“流”的概念(flow)能弥补此不足。行动理论被广泛运用于讨论人类行为和意识的过程(Nitsch & Hackfort, 2016), 其优势是整合性考虑人、任务和环境, 及其最接近日常行动的现实(Pels & Kleinert, 2022)。行动是人与环境互动的结果, 它是人、任务和情境应对环境要求的过程。根据行动理论, 流是个体完全沉浸于不需要反思性自我意识但是却有深度控制感活动中的一种状态(Engeser & Schiepe-Tiska, 2012, p. 1)。基于行动理论和流的视角, 工作重塑可以看做一项行动, 此行动的过程便形成了流, 而流又意味着演变和变化。基于流的行动会持续性地经历变化并会作为行动改变的情境, 从而导致后续行动的产生。作为一种状态, 流与愉快的体验及绩效相关(Engeser & Schiepe-Tiska, 2012)。因为本体论提供了不同于实体论的认识问题视角, 而行动理论及流的概念能提供分析具体问题的框架, 因此, 我们在整合本体论和行动(流)理论基础上进行研究, 并提出如图1所示的工作重塑动态过程模型。

首先关注工作重塑本身(图1的左侧)。工作重塑是个体为完成工作重塑任务而采取行动的过程。为理解这一过程, 我们基于行动理论和流的概念(Pels & Kleinert, 2022), 把工作重塑任务的完成细分为两类要素: (1)任务要素, 指向工作重塑任务; (2)功能要素, 指向完成任务相关的行为(指可以观察到的活动)、心理状态(包括认知、情感、动机、激励和意志等)和技能(指行动能力)等功能。这样一来, 工作重塑过程实际上表现为两类结构匹配: 一是同类要素间的匹配(如行为、心理状态和技能间的匹配); 二是任务要素和功能要素的匹配。而此时的工作重塑行动则进一步转化为考察两类结构的匹配。从定义看, 工作重塑的发生势必引起相关环节的任务、情境、边界或行为等方面的改变。建立在这一前提下, 我们认为一个人行为、心理状态、技能及任务与其他人的行为、心理状态、技能及任务之间存在关联或匹配, 并将这类匹配称为初始匹配(见图1中标识数字1的部分)。除此之外, 还有另一类匹配, 我们称为继发匹配。它主要表现为工作重塑任务要素与功能要素的匹配, 即功能要素(行为、心理状态和技能)及其组合与任务之间的匹配(见图1中标识数字2和3的部分)。除了以上结构, 工作重塑过程的另一个特征是动态。此动态至少包括两个方面: (1)既定任务条件下初始和继发匹配的动态; (2)在任务变动条件下, 为完成对应任务和持续匹配所经历的变化。在动态过程中, 结构处于完全匹配和完全不匹配之间。两类结构性匹配总是不断变化的, 在瞬间上它们会处于完全匹配和完全不匹配这个连续带上的某个点。当匹配存在时产生流, 不匹配则没有流。就工作重塑而言, 初始匹配是继发匹配的基础, 继发匹配源于初始匹配。继发匹配通过初始匹配建立起来后, 它帮助固化初始匹配, 反过来固化自身, 进一步调节流的动态。在工作重塑过程中, 如果没有基于环境要求的任务处理及其匹配, 也就没有流。工作重塑过程就是两类结构性匹配的不断变动, 并在持续变化过程中不断调整优化以维持结构匹配。

图1 工作重塑的动态过程模型

(资料来源: 基于Pels和Kleinert (2022)的理论框架改进和发展绘制而成)

基于以上过程认识, 我们进一步解释个体工作重塑和团队工作重塑的关系。根据群体流理论(The integrative group flow theory, Pels & Kleinert, 2022), 群体层也存在个体层相应的结构和动态(见图1右侧)。群体结构是描述和解释群体系统、群体任务和群体环境、以及这些因素之间是如何匹配的。两类结构性匹配构成了群体结构: 一是群体初始匹配, 即群体成员间任务、行为、心理状态和技能这四类匹配(见图1右侧的数字1标识)。二是群体继发匹配, 即群体整体行为、心理状态、技能及其组合与群体任务的匹配(见图1右侧的数字标识2和3)。在动态性方面, 团队工作重塑有着与以上个体层次类似的动态变化过程。其动态过程表现为两类结构性匹配的不断变动, 并在持续变化过程中不断调整优化以维持匹配, 只不过此时的匹配发生在团队层。

那么个体层工作重塑又是如何发展成团队层的呢?根据Pels和Kleinert (2022)的论述, 单个成员与其他团队成员匹配关系的整体创造了团队水平的涌现(emergence)。这种基于成员间关系而涌现的团队匹配代表着一种新的特征。此特征是一个团队行为, 如果没有其他团队成员, 个体成员是不能执行的。也就是说, 团队工作重塑源于个体工作重塑, 但不同于个体工作重塑的加总, 它是个体工作重塑的涌现, 是所有个体匹配同时构建的结果。在此过程中, 每个团队成员对团队涌现做出贡献。一个小的个体事件(如: 个体团队成员的行为变化)可能导致大的团队变化(不仅可能影响团队整体行为, 也可能影响团队工作重塑任务的完成)。在团队情境下, 个体工作重塑过程的结构和动态, 通过以上激发、涌现和构建发展成团队工作重塑。

以上提到的是个体到团队的过程。其实, 在整个动态过程中, 团队和个体是相互影响的。也就是说, 这个过程不仅包括个体对团队的影响, 而且还包括团队影响个体的过程。而团队工作重塑对个体的影响主要表现为固化、补充和孵化。这里重点解释固化过程, 并以Pels和Kleinert (2022)文中提到的情绪这一心理状态为例。假设团队继发匹配被个体成员感知为一个积极的体验(如: 因团队行动进展好而体验到开心), 此体验将会被团队成员共享, 它会固化并强化继发匹配的维持。一方面, 开心(积极情绪)会导致维持继发匹配的初始匹配倾向(如: 身份认同)。另一方面, 此共享的情绪代表的团队初始匹配(开心是团队成员之间共享情绪), 它既会促使团队的继发匹配(如: 协调团队行动), 也会固化个体初始匹配(如: 人际关系)和继发匹配(如: 积极从事实现共同目标的行为)。以上也是继发匹配通过固化初始匹配固化自身的典型情形。

综上所述, 我们认为, 个体和团队工作重塑之间是既通过同一层次(含个体层次和团队层次)的先后匹配(从初始匹配到继发匹配)过程, 也通过跨层自下(个体)而上(团队)形成(如: 涌现)更高层次的初始匹配和继发匹配, 及自上(团队)而下(个体)的影响(如: 固化)初始匹配和继发匹配的过程而建立起的一种纵横交错的动态关系。在某特定时间周期内, 以上匹配关系的作用链既可逆转也可间断。以图1中左侧数字1为例, 可以是成员1的心理状态影响成员2的心理状态或相反, 也可以是成员2的心理状态影响成员1的工作重塑(此时表现为间断, 也就是间接影响)。图1中其他路径标识的数字在要素关系反映上也与上面提到的例子类似。换句话说, 通过以上动态过程关系的描述, 图1提供了一个总的框架体系, 研究者需要研究的主题在此框架图下总能找到对应的点或路径, 他们也可以根据需要截取具体的片段进行研究。

总体上, 本子研究针对当前学术上缺乏对工作重塑本身进行分析, 进而导致实践上对工作重塑阻碍和促进因素缺乏认识这一现实, 聚焦于工作重塑本身, 基于本体论、行动理论及流的理论, 试图揭示工作重塑的两个动态过程。一是工作重塑本身的过程, 二是个体层和团队层工作重塑相互影响的过程。在工作重塑本身过程的揭示上, 我们先将工作重塑任务的完成分解为任务和功能两大要素, 然后围绕结构和动态这两个核心概念, 考虑它们之间的匹配, 同时在两类匹配结构之间建立联系, 提出了一个基于结构匹配的动态过程模型。在工作重塑的个体和团队相互关系上, 我们基于工作重塑过程的认识, 揭示了一个从个体到团队的自下而上的激发、涌现和构建, 以及从团队到个体的自上而下的固化、补充和孵化的工作重塑动态过程。

最后, 我们想强调的是以上动态过程模型目前只是框架性的, 在具体研究时, 我们会基于对多个案例的分析进一步优化并细化现有功能要素(行为、心理状态、技能)和任务要素的分类(如: 只考虑任务本身是否合适, 是否需要对它进一步细化), 同时归纳总结促进和阻碍结构性匹配的因素及其应对机制, 以充实和完善此基准模型。在研究方法上, 我们拟从多行业(如: 医疗团队、网络平台、智能制造与设计等公司)选择团队进行调研。在第一阶段, 我们将利用关键事件法, 通过访谈和典型性行为的描述来掌握团队内个人和整个团队开展工作重塑的典型特征和要素构成。在第二阶段, 我们将利用半结构化的深度访谈、企业二手资料(访谈对象和团队的实际工作记录)以及参与式观察等多种方式来了解个人和团队工作重塑的动态演化。

除此之外, 我们认为, 以上模型虽然通过专注于工作重塑行动, 对行动本身进行了深入分析, 但是它并没有考虑此行动所导致的具体结果(如: 绩效)。因此, 接下来的研究(研究2和3)将在研究1的基础上, 选取代表性的主题, 探讨工作重塑行动对绩效的影响。其中, 研究2主要探讨个体工作重塑行动的绩效效应, 而个体工作重塑行动是指个人工作重塑任务要素与心理状态功能要素(如: 以任务紧迫性、责任感知和心理脱离为代表的认知因素)的匹配。研究3主要探讨团队工作重塑行动对团队绩效的影响, 此时的行动是指团队工作重塑任务要素与团队心理状态功能要素(如: 以团队反思和交互式记忆系统为代表的认知因素, 以团队冲突为代表的情感因素)的匹配。而匹配反映的是“流”量, 流量的大小实际上可通过变量间关系的一致性程度(类似于变量间得分是否共变)来体现。并希望通过研究2和3这两项子研究(即通过“流”量视角探讨变量关系, 而不是简单的“变量关系”分析), 初步检验研究1提出模型框架的合理性, 同时在现有实证研究成果基础上进行拓展。

3.2 研究2: 工作重塑对个体工作绩效的影响机制

此研究主要基于社会距离理论, 探讨员工工作重塑对其工作绩效的影响(概念模型见图2)。该理论指出, 社会距离反映了个体与群体之间的亲疏与联系(Liberman et al., 2007)。当组织中的员工对当前的工作进行改变和重塑时, 这一行为将会导致个体对组织的社会距离发生变化。因为个体工作重塑通过重构工作内容与方式、工作关系以及工作环境等会影响员工与组织的社会交往和联系程度, 这会进一步改变个体与组织的社会距离。这一心理距离的变化将会导致员工产生不同的行为认知, 最终影响个体在工作中的表现。前文指出, 区分工作重塑的维度是准确分析工作重塑影响的关键。基于此, 本项目的研究2和研究3都将工作重塑细分为趋近型和回避型工作重塑(Bruning & Campion, 2018), 并在此基础上提出假设。其中, 趋近型工作重塑是积极的、以解决问题和改进目标为导向的重塑行为, 主要表现为不断寻求资源和挑战性工作需求。而回避型工作重塑则是以回避为导向的重塑行为, 表现为减少阻碍性和社会性的工作需求、降低工作任务以及系统性地退出工作。

3.2.1 个体趋近型工作重塑与员工责任感知和工作绩效的关系

趋近型工作重塑(如: 拓展工作职责或社会关系)可以缩小员工与组织的社会距离, 激发员工的责任感知。责任感知反映了员工自愿实施有益于组织的主动行为的信念, 涵盖对组织利益的关注以及帮助组织实现目标(Eisenberger et al., 2001)。当员工开展趋近型工作重塑时, 不仅能够在与上下级的沟通反馈中实现更高的工作投入和更好的工作匹配(Wang et al., 2016), 而且还能增加自身在工作中的满意度和幸福感(Rudolph et al., 2017), 并为团队和组织带来更多的资源和机会(Bipp & Demerouti, 2015), 从而提升个体与组织的社会交往程度。在这一近心理距离的情况下, 个体对组织的认同和内部人身份感知也随之增强, 并进一步激发员工的帮助意愿和责任感知(Van Knippenberg, 2000)。而员工的责任感知则会促进其工作绩效的提升。在较高的组织责任感知驱动下, 员工不仅会努力地完成角色内工作任务, 而且还会设定更高的工作目标, 贡献更多的角色外主动行为, 从而帮助企业解决发展障碍、提升运营效率。因此, 本研究提出:

H1a: 员工的趋近型工作重塑通过其责任感知对个体的工作绩效产生正向影响。

图2 工作重塑对个体工作绩效的影响机制模型

3.2.2 个体回避型工作重塑与员工心理脱离和工作绩效的关系

相比之下, 个人回避型工作重塑(如: 减少工作职责或社会关系)会加大员工与组织的社会距离, 导致员工的心理脱离。心理脱离描述了个体在生理和心理上都远离工作, 不再调用和消耗资源来应对工作上的要求(Sonnentag, 2012)。由于回避型工作重塑旨在降低个体在工作中的任务需求和社会交往(Nielsen & Abildgaard, 2012), 因此这一行为不仅会降低个体的工作投入, 而且还会引发工作退缩、离职倾向提高等问题(Rudolph et al., 2017)。同时, 这一行为容易在组织中带来更高的人际冲突(Tims et al., 2015)。在这一情形下, 员工与组织的社会距离会不断加大, 并会导致员工对组织的承诺降低、心理上逐渐脱离现有的工作要求和内容。而员工的心理脱离又会进一步降低个体的工作绩效。一方面, 较高的心理脱离预示着员工对当前工作的专注度下降, 难以全身心投入工作任务中, 容易导致工作质量下降(Fritz et al., 2010)。另一方面, 高心理脱离为工作和非工作角色设置了更高的边界(Ashforth et al., 2000), 员工需要更长的时间和更多的资源才能恢复到正常的工作模式。在整体资源总量一定的情形下, 个体用于思考任务、完成工作的资源将会减少。因此, 本研究提出假设:

H1b: 员工的回避型工作重塑通过其心理脱离对个体的工作绩效产生负向影响。

3.2.3 任务紧迫性的调节作用

任务紧迫性指的是个体对拥有的时间可能不足以完成任务的主观认知(Szollos, 2009)。这一认知不仅代表着个体完成任务存在较高的时间压力, 而且还会影响个体的信息处理和认知评价(Lallement, 2010)。具体而言, 在低强度的任务紧迫性下, 个体拥有更多的认知资源和更高的解释水平, 会加大对信息的探索和深度加工, 而在高强度的任务时间压力下, 个体对事物的解释水平较低, 更倾向于选择简单的信息加工策略(Liberman & Trope, 1998)。因此, 伴随着任务时间压力的增加, 员工的解释水平下降。较低的解释水平会导致个体收缩自己的心理视野, 更加关注当下的、具体的需求, 而不是较为长远的目标(Liberman et al., 2007)。然而, 个体的责任感知不仅是抽象的, 而且超出个人利益, 更侧重于组织长远的发展(Cropanzano & Mitchell, 2005; 翁清雄, 席酉民, 2011)。在这一情况下, 个人趋近型工作重塑对责任感知的正向影响会减弱。本研究推断任务紧迫性的负向调节作用会通过员工的责任感知进一步传递, 最终降低个体的工作绩效。因此, 本研究提出:

H2a: 任务紧迫性会调节员工趋近型工作重塑与责任感知之间的正向关系, 并会进而调节员工趋近型工作重塑通过责任感知对个体工作绩效产生的正向影响。任务紧迫性较高时, 上述关系和影响较弱。

同理, 当任务紧迫程度增加时, 个体较低的解释水平会增强回避型工作重塑与心理脱离的正向关系。在这一情形下, 员工视野更加短暂, 注重满足自身的利益需求以及当前的具体需求, 不会考虑长远的发展问题, 回避型工作重塑导致的心理脱离程度也会不断增加。同时, 员工心理脱离的增加又会进一步降低个体的工作绩效。因此, 提出如下假设:

H2b: 任务紧迫性会调节员工回避型工作重塑与心理脱离之间的正向关系, 并会进而调节员工回避型工作重塑通过心理脱离对个体工作绩效产生的负向影响。任务紧迫性较高时, 上述关系和影响较强。

3.3 研究3: 团队工作重塑对团队绩效的影响机制

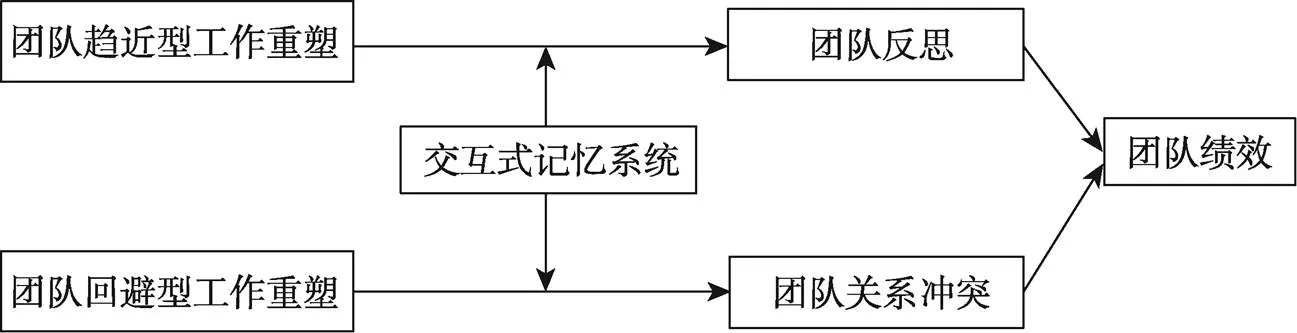

此研究主要基于团队过程视角, 探讨团队趋近型和回避型工作重塑对团队绩效的影响(具体概念模型见图3)。

3.3.1 团队趋近型工作重塑与团队反思和团队绩效的关系

图3 团队工作重塑对团队绩效的影响机制模型

团队反思指团队成员公开反思团队目标、战略和过程, 并做出相应改变, 使团队适应当前或者未来的环境(Konradt et al., 2016)。作为团队过渡过程, 团队反思发生在绩效事件之前, 侧重于评估和规划活动(Marks et al., 2001)。研究表明, 反馈信息作为行为规范和绩效改进的关键信息, 是引发团队反思的重要近端因素(Konradt et al., 2016)。团队趋近型工作重塑作为一种目标导向型团队主动行为, 为团队发展提供了重要的反馈信息, 包括优质的资源和挑战型的工作需求(Tims et al., 2013)。在这种情况下, 团队将对比已经取得的成就调整团队目标, 并仔细考虑资源规划和应对挑战的具体行动方案。而团队加强思考并专注于更有效地开展工作能够带来更高的绩效。首先, 团队反思为团队绩效的提升提供了方向, 对以往存在的问题有一个更加系统全面的理解(Schippers et al., 2007), 有助于团队思考如何更有效地开展团队工作。其次, 团队反思不仅关注团队过去取得的成就, 同时也在为团队未来的行动做准备(LePine et al., 2008)。这种对团队目标的积极推进促进了团队将反思内容落实到团队的实际行动中, 为团队绩效的提升提供了行动上的支持(De Jong & Elfring, 2010)。因此, 本研究提出:

H3a: 团队趋近型工作重塑通过增加团队反思对团队绩效产生正向影响。

3.3.2 团队回避型工作重塑与团队关系冲突和团队绩效的关系

团队关系冲突指团队成员在感觉到彼此间的不一致或不协调时会产生的紧张、愤怒、敌意或其他负面情绪(Tyler & Blader, 2003)。作为一种团队人际交互过程, 团队关系冲突常由团队层面的异质性引发(Mohammed & Angell, 2004)。而团队回避型工作重塑由于加强了团队对那些超过工作要求和需要消耗大量情绪资源的任务的排斥(Mäkikangas et al., 2016), 会导致更高水平的团队层面异质性, 从而诱发团队关系冲突。具体而言, 作为既定的工作任务, 团队无法长期、完全回避阻碍性的工作要求。这便意味着只有一部分团队成员能够通过回避型策略进行工作重塑。然而, 这一行为会增加同伴的工作负担和团队资源分配的不均衡, 并导致团队成员对自身利益而非集体利益的关注(Tims et al., 2015)。对于那些未能进行回避型工作重塑的个体, 当他们意识到自己的利益受到侵犯时, 敌意便随之而来(de Wit et al., 2012)。而对于进行了回避型工作重塑的团队成员来说, 他们不仅不会主动承担这些阻碍性的工作职责, 甚至会疏远那些不能进行回避型工作重塑的团队成员。这些相互间的敌意和疏远便会引发团队关系冲突。当团队出现关系冲突时, 不仅会分散团队成员的工作专注度, 降低其在任务上的投入(Shaw, 2011), 而且还会造成团队沟通和协作的障碍(Dechurch et al., 2013), 从而导致团队绩效降低。因此, 本研究提出:

H3b: 团队回避型工作重塑通过增加团队关系冲突对团队绩效产生负向影响。

3.3.3 团队交互式记忆系统的调节作用

交互式记忆系统指团队成员间形成的一种彼此依赖的, 用以编码、存储和提取不同领域知识的合作性分工系统(Wegner, 1987)。它强调的是团队成员的知识和专业技能的分布以及如何将这些分散的知识整合起来。当团队交互式记忆系统水平较高时, 团队成员在不同的专业领域各司其职(Ellis, 2006)。这意味着团队趋近型工作重塑所获得的优质资源和所提高的工作要求也相对独立, 从而增加了团队交流的必要性。在此情景下, 团队趋近型工作重塑会加强团队成员对所增加的资源和工作需求的交流, 以及讨论如何配置资源、应对挑战性工作任务。不同的专业领域使团队成员在交流时会更加详细地展示自己在工作中的表现、遇到的困难以及发展规划。这有助于团队识别过去发展中的局限, 并据此调整团队行动, 设置更有针对性的资源配置计划和团队发展计划, 进而提升团队绩效。因此, 本研究提出:

H4a: 团队交互式记忆系统会调节团队趋近型工作重塑与团队反思之间的正向关系, 并会进而调节团队趋近型工作重塑通过团队反思对团队绩效产生的正向影响。团队交互式记忆水平较高时, 上述关系和影响较强。

同理, 在较高水平的团队交互式记忆系统下, 团队成员间会形成相互依赖又各司其职的团队合作模式(Wegner, 1987)。尽管团队回避型工作重塑代表着团队对一些阻碍性工作要求的回避, 但是当团队交互式记忆系统较高时, 阻碍性工作要求也是独立且又相互联系的。在这种情况下, 这些阻碍性的工作要求更可能需要团队协同完成, 而不是由少部分个体完成, 这就从根本上降低了团队关系冲突发生的概率。而团队关系冲突的减少能显著地促进团队成员的工作投入和交流合作, 最终增强团队的绩效。基于此, 本研究提出:

H4b: 团队交互式记忆系统会调节团队回避型工作重塑与团队关系冲突之间的正向关系, 并会进而调节团队回避型工作重塑通过团队关系冲突对团队绩效产生的负向影响。团队交互式记忆水平较高时, 上述关系和影响较弱。

在方法方面, 与研究1不同, 研究2和研究3将采用实验(包含干预)与问卷调查等多种研究手段交叉验证研究假设, 拟选择跨行业的在职MBA与EMBA、企业多源配对样本作为研究对象。其中, 问卷调查的具体数据收集将分成三个阶段, 每轮间隔1个月(可依据后期样本实际情况进行调整)。其中, 第一阶段(T1)将对自变量、调节变量及控制变量进行测量, 第二阶段(T2)将对中介变量进行测量, 第三阶段(T3)将对因变量进行测量。

4 理论建构

利用好员工自发性、自下而上的工作重塑, 可以弥补中心化、自上而下管理模式的不足, 提升组织绩效。伴随着工作重塑广度的扩展和影响力逐步向团队和组织层面延伸, 亟需拓展理论研究的边界。以往研究未能有效提供工作重塑提升团队乃至组织绩效的完整解释, 究其原因是多从静态视角分析工作重塑在组织内的局部影响, 并将组织内其他成员视为对重塑行为的被动观察者和接收者, 且呈现出碎片化零散性等研究特征, 不利于全面整体刻画工作重塑在组织内的系统影响。

本项目聚焦工作重塑这一核心概念, 从以往研究在视野、范畴和理论三方面的局限入手, 超越现有研究的“输入−输出”过程框架, 开创性地将动态流动过程纳入理论框架, 打破了个人层面和团队层面分裂研究的格局, 提炼了一个经由自下而上(从个体到团队)动态激发和自上而下(从团队到个体)动态固化的工作重塑过程模型, 同时还揭示了工作重塑如何有效提升个体和团队绩效的潜在机制和边界条件, 以启发推动组织更好利用员工自下而上的主动尝试提升组织绩效。研究的具体理论构建表现在如下三个方面:

第一, 为工作重塑研究注入了新的理论内容。本研究基于本体论和行动(流)理论, 聚焦于工作重塑本身, 把工作重塑看做一个过程, 揭示了工作重塑的两个动态过程。一是工作重塑行动的动态过程, 二是个体工作重塑和团队工作重塑的相互影响过程(见图1)。在工作重塑行动动态过程方面, 通过把工作重塑任务的完成分解为任务和功能两大要素, 围绕结构和动态这两个核心概念, 考虑它们之间的匹配, 同时在两类匹配结构之间建立联系, 提出了一个基于任务的持续匹配的过程模型。在个体和团队工作重塑相互关系上, 基于以上工作重塑过程的认识, 揭示了工作重塑从个体到团队的自下而上的激发、涌现和构建的动态过程, 同时还揭示了工作重塑从团队到个体的自上而下的固化、补充和孵化的动态过程。与以往直接引入工作重塑概念进行研究, 或者孤立探讨个体或团队工作重塑的研究不同, 本研究把工作重塑这个“点”拉长作为“线”, 对工作重塑本身的过程进行了分析, 同时建立在此分析基础上, 阐述了个体工作重塑和团队工作重塑的相互影响过程。这不仅加深了我们对工作重塑本身的认识, 而且对揭示工作重塑变动过程有理论贡献。

第二, 构建了一个工作重塑影响员工个人绩效的路径模型。工作重塑行为如何影响个体绩效一直是该领域理论和实践关注的焦点。先前的研究局限于分析工作重塑对个体工作投入、需求满足和工作满意度的影响(Rudolph et al., 2017; Zhang & Parker, et al., 2019), 对其内部机制的探讨相对单一, 并且忽略了员工个体在开展工作重塑后对自身的认知和调整。针对这一问题, 本研究区别于传统的工作要求−资源模型、社会交换等理论视角, 通过引入社会距离理论, 阐释了不同类型工作重塑是如何影响员工与组织间的心理认知距离, 从而影响到个体在工作中的绩效表现。具体而言, 我们构建了一个工作重塑影响员工工作绩效的过程模型。也就是说, 员工的趋近型工作重塑通过其责任感知对个体的工作绩效产生正向影响, 员工的回避型工作重塑通过其心理脱离对个体的工作绩效产生负向影响, 而任务紧迫性会调节影响以上两类关系。任务紧迫性较高时, 员工趋近型工作重塑通过责任感知对个体工作绩效产生的正向影响更弱, 员工回避型工作重塑通过心理脱离对个体工作绩效产生的正向影响更强。这一模型不仅丰富了工作重塑在个体层面的理论成果, 而且为工作重塑领域的研究提供了新视角。

第三, 揭示了工作重塑团队层的作用机制和边界条件。当前工作重塑的研究主要集中于个体层面的探究, 对于团队层面工作重塑的影响知之甚少(Tims et al., 2022)。本研究基于实体论视角的团队过程, 在区分团队趋近型工作重塑和团队回避型工作重塑的基础上, 分别探讨了不同类型的团队工作重塑如何在不同水平的团队交互记忆系统的情景下, 影响团队任务过程和团队关系过程, 进而影响团队绩效的问题。具体而言, 我们认为, 团队趋近型工作重塑会通过增加团队反思对团队绩效产生正向影响, 团队回避型工作重塑会通过增加团队关系冲突对团队绩效产生负向影响, 而以上两类关系会受到团队交互式记忆系统的调节影响。当团队交互式记忆水平较高时, 团队趋近型工作重塑通过团队反思对团队绩效产生更强的正向影响, 团队回避型工作重塑通过团队关系冲突对团队绩效产生更弱的负向影响。以上认识增进了我们对团队工作重塑概念内涵和影响过程的理解。它从团队角度提升了当前工作重塑理论框架的全面性。

总体上, 我们的研究在两个方面有创新: (1) 创新性地提出工作重塑的动态过程模型。基于此过程模型有两个相互关联的创新点。一是以“行动者”为中心而不是以“变量”为中心, 聚焦于工作重塑行动本身, 围绕行动者的行为、心理状态和技能等功能要素与工作重塑任务要素及其相互关系, 解析工作重塑的过程。二是在动态性方面。建立在两类要素基础上(功能要素和任务要素), 指出工作重塑的动态过程是以上两类要素内和要素间的结构性匹配, 以及随着时间情景变化的持续结构性匹配。同时还基于此结构性匹配, 揭示了个体和团队工作重塑之间相互影响的动态过程。(2) 理论视角的扩展。以往研究主要采用偏向个人层面的社会学习、工作要求−资源模型和归因理论等理论框架分析工作重塑的效应(Ji, 2022; Tims et al., 2015)。本项目研究1整合了本体论视角和行动(流)理论, 研究2运用了社会距离理论, 而研究3采用了团队过程视角。通过纳入这些新的理论视角, 我们初步构建起了一个基于“流”的工作重塑模型, 此模型及基于此模型的实证成果能够为我们深入认识工作重塑过程变化、不同层级工作重塑行为间的联系作出贡献。

此外, 本研究对优化工作重塑、提高组织绩效有以下管理启示: 首先, 使组织变革从“高阁”走向“大众”。过往研究中, 组织变革往往被认为是自上而下或组织主导的战略实施过程。本项目通过聚焦于探讨员工工作重塑的自下而上影响过程, 为组织变革的实现提供了微观基础, 指出工作重塑可为组织变革提供一个基于由下而上过程的实现机制。其次, 本研究中探索的有关个人和团队动态应对工作重塑的心理过程和行为结果, 有助于企业和领导者更加全面、准确地了解工作重塑带来的机会和挑战, 可以启发企业和实践界更好地梳理内部关注机制, 充分利用好工作重塑带来的效果与机遇。而本研究揭示的有关工作重塑影响效应及其机制的边界条件, 可以启发企业设计创新且可持续利用的工作重塑管理机制和配套措施, 驱动工作重塑为团队和组织带来更大的效益。

胡巧婷, 王海江, 龙立荣. (2020). 新员工工作重塑会带来积极的结果吗? 领导成员交换与个体传统性的作用.(5), 659−668.

胡睿玲, 田喜洲. (2015). 重构工作身份与意义: 工作重塑研究述评.,(10), 69−81.

李海舰, 李燕. (2020). 对经济新形态的认识: 微观经济的视角.(12), 159−177.

田喜洲, 郭小东, 许浩. (2020). 工作重塑研究的新动向—基于调节定向的视角.(8), 1367−1378.

王桢. (2020). 团队工作重塑的形成与影响机制.(3), 390−404.

翁清雄, 席酉民. (2011). 动态职业环境下职业成长与组织承诺的关系., (3), 48−59.

Aguinis, H. (2013).(3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.

Alonso, C., Fernández-Salinero, S., & Topa, G. (2019). The impact of both individual and collaborative job crafting on Spanish teachers’ well-being.(2), 74.

Alvesson, M., & Karreman, D. (2007). Constructing mystery: Empirical matters in theory development.(4), 1265−1281.

Ashforth, B. E., Kreiner, G. E., & Fugate, M. (2000). All in a day’s work: Boundaries and micro role transitions.(3), 472−491.

Bakker, A. B., Tims, M., & Derks, D. (2012). Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement.(10), 1359−1378.

Berdicchia, D., & Masino, G. (2019). The ambivalent effects of participation on performance and job stressors: The role of job crafting and autonomy.(5), 220−241.

Bipp, T., & Demerouti, E. (2015). Which employees craft their jobs and how? Basic dimensions of personality and employees’ job crafting behavior.(4), 631−655.

Bruning, P. F., & Campion, M. A. (2018). A role-resource approach-avoidance model of job crafting: A multimethod integration and extension of job crafting theory.(2), 499−522.

Cheng, J. C., Chen, C. Y., Teng, H. Y., & Yen, C. H. (2016). Tour leaders’ job crafting and job outcomes: The moderating role of perceived organizational support., 19−29.

Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review.(6), 874−900.

Davis, M. S. (1971). That's interesting! Towards a phenomenology of sociology and a sociology of phenomenology.(2), 309−344.

De Jong, B. A., & Elfring, T. (2010). How does trust affect the performance of ongoing teams? The mediating role of reflexivity, monitoring, and effort.(3), 535−549.

de Wit, F. R. C., Greer, L. L., & Jehn, K. A. (2012). The paradox of intragroup conflict: A meta-analysis.(2), 360−390.

DeChurch, L. A., Mesmer-Magnus, J. R., & Doty, D. (2013). Moving beyond relationship and task conflict: Toward a process-state perspective.(4), 559−578.

Demerouti, E. (2014). Design your own job through job crafting.(4), 237−247.

Demerouti, E., Bakker, A. B., & Halbesleben, J. R. (2015). Productive and counterproductive job crafting: A daily diary study.(4), 457−469.

DeNisi, A., & Smith, C. E. (2014). Performance appraisal, performance management, and firm-level performance: A review, a proposed model, and new directions for future research.,(1), 127−179.

Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support.(1), 42−51.

Ellis, A. P. (2006). System breakdown: The role of mental models and transactive memory in the relationship between acute stress and team performance.(3), 576−589.

Engeser, S., & Schiepe-Tiska, A. (2012). Historical lines and an overview of current research on flow. In S. Engeser (Ed.),(pp. 1−22). New York, NY: Springer.

Fritz, C., Yankelevich, M., Zarubin, A., & Barger, P. (2010). Happy, healthy, and productive: The role of detachment from work during nonwork time.(5), 977−983.

Geldenhuys, M., Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2021). How task, relational and cognitive crafting relate to job performance: A weekly diary study on the role of meaningfulness.(1), 83−94.

Gordon, H. J., Demerouti, E., Le Blanc, P. M., Bakker, A. B., Bipp, T., & Verhagen, M. A. M. T. (2018). Individual job redesign: Job crafting interventions in healthcare., 98−114.

Guan, X., & Frenkel, S. (2018). How HR practice, work engagement and job crafting influence employee performance.(3), 591−607.

Higgins, E. T. (1997). Beyond pleasure and pain.,(12), 1280−1300.

Hur, W. M., Moon, T. W., & Choi, W. H. (2021). The role of job crafting and perceived organizational support in the link between employees’ CSR perceptions and job performance: A moderated mediation model.(7), 3151−3165.

Ji, S. (2022). Individual job crafting and supervisory support: An examination of supervisor attribution and crafter credibility., 1853−1869.

Konradt, U., Otte, K. P., Schippers, M. C., & Steenfatt, C. (2016). Reflexivity in teams: A review and new perspectives.(2), 153−174.

Lallement, J. (2010). The effects of time pressure on information processing.(4), 45−69.

Leana, C., Appelbaum, E., & Shevchuk, I. (2009). Work process and quality of care in early childhood education: The role of job crafting.(6), 1169−1192.

LePine, J. A., Piccolo, R. F., Jackson, C. L., Mathieu, J. E., & Saul, J. R. (2008). A meta‐analysis of teamwork processes: Tests of a multidimensional model and relationships with team effectiveness criteria.(2), 273−307.

Li, H., Jin, H., & Chen, T. (2020). Linking proactive personality to creative performance: The role of job crafting and high-involvement work systems.(1), 196−210.

Liberman, N., & Trope, Y. (1998). The role of feasibility and desirability considerations in near and distant future decisions: A test of temporal construal theory.(1), 5−18.

Liberman, N., Trope, Y., & Stephan, E. (2007). Psychological distance. In A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.),(pp. 353−381). New York, NY: The Guilford Press.

Lichtenthaler, P. W., & Fischbach, A. (2016). Job crafting and motivation to continue working beyond retirement age.(5), 477−497.

Lichtenthaler, P. W., & Fischbach, A. (2019). A meta-analysis on promotion- and prevention-focused job crafting.,(1), 30−50.

Mäkikangas, A., Aunola, K., Seppälä, P., & Hakanen, J. (2016). Work engagement-team performance relationship: Shared job crafting as a moderator.(4), 772−790.

Marks, M. A., Mathieu, J. E., & Zaccaro, S. J. (2001). A temporally based framework and taxonomy of team processes.(3), 356−376.

McClelland, G. P., Leach, D. J., Clegg, C. W., & McGowan, I. (2014). Collaborative crafting in call centre teams.(3), 464−486.

Mohammed, S., & Angell, L. C. (2004). Surface-and deep-level diversity in workgroups: Examining the moderating effects of team orientation and team process on relationship conflict.(8), 1015−1039.

Nielsen, K., & Abildgaard, J. S. (2012). The development and validation of a job crafting measure for use with blue-collar workers.(4), 365−384.

Nitsch, J. R., & Hackfort, D. (2016). Theoretical framework of performance psychology: An action theory perspective. In M. Raab, B. Lobinger, S. Hoffmann, A. Pizzera, & S. Laborde (Eds.),(pp. 11−29). London, UK: Elsevier.

Oldham, G. R., & Hackman, J. R. (2010). Not what it was and not what it will be: The future of job design research.,(2‐3), 463−479.

Pels, F., & Kleinert, J. (2022). Perspectives on group flow: Existing theoretical approaches and the development of the integrative group flow theory.. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/gdn0000194

Petrou, P., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2016). Crafting the change: The role of employee job crafting behaviors for successful organizational change.(5), 1766−1792.

Rudolph, C. W., Katz, I. M., Lavigne, K. N., & Zacher, H. (2017). Job crafting: A meta-analysis of relationships with individual differences, job characteristics, and work outcomes., 112−138.

Schippers, M. C., Den Hartog, D. N., & Koopman, P. L. (2007). Reflexivity in teams: A measure and correlates.(2), 189−211.

Shaw, J. D. (2011). Turnover rates and organizational performance: Review, critique, and research agenda.(3), 187−213.

Slemp, G. R., & Vella-Brodrick, D. A. (2013). The job crafting questionnaire: A new scale to measure the extent to which employees engage in job crafting.,(2), 126−146.

Sonnentag, S. (2012). Psychological detachment from work during leisure time.(2), 114−118.

Szollos, A. (2009). Toward a psychology of chronic time pressure: Conceptual and methodological review.(3), 332−350.

Tims, M., & Bakker, A. B. (2010). Job crafting: Towards a new model of individual job redesign.,(2), 1−9.

Tims, M., Bakker, A. B., & Derks, D. (2012). Development and validation of the job crafting scale.(1), 173−186.

Tims, M., Bakker, A. B., & Derks, D. (2015). Examining job crafting from an interpersonal perspective: Is employee job crafting related to the well-being of colleagues?(4), 727−753.

Tims, M., Bakker, A. B., Derks, D., & van Rhenen, W. (2013). Job crafting at the team and individual level.(4), 427−454.

Tims, M., Twemlow, M., & Fong, C. Y. M. (2022). A state-of-the-art overview of job-crafting research: Current trends and future research directions.,(1), 54−78.

Tsoukas, H., & Chia, R. (2002). On organizational becoming: Rethinking organizational change.(5), 567−582.

Tuan, L. T. (2020). Crafting the sales job collectively in the tourism industry: The roles of charismatic leadership and collective person-group fit., 245−255.

Tuckman, B. W. (1965). Developmental sequence in small groups.(6), 384−399.

Tyler, T. R., & Blader, S. L. (2003). The group engagement model: Procedural justice, social identity, and cooperative behavior.(4), 349−361.

Uen, J.-F., Vandavasi, R. K. K., Lee, K., Yepuru, P., & Saini, V. (2021). Job crafting and psychological capital: A multi-level study of their effects on innovative work behavior.(2), 145−158.

Van Knippenberg, D. (2000). Work motivation and performance: A social identity perspective.,(3), 357−371.

Vogel, R., Rodell, J. B., & Lynch, J. (2016). Engaged and productive misfits: How job crafting and leisure activity mitigate the negative effects of value incongruence.,(5), 1561−1584.

Wang, H., Demerouti, E., & Bakker, A. B. (2016). A review of job crafting research: The role of leader behaviors in cultivating successful job crafters. In S. K. Parker, & U. K. Bindl (Eds.),(pp. 77−104). London, UK: Routledge.

Wegner, D. M. (1987). Transactive memory: A contemporary analysis of the group mind. In B. Mullen, & G. R. Goethals, (Eds.),(pp. 185−208), New York, NY: Springer.

Weseler, D., & Niessen, C. (2016). How job crafting relates to task performance.,(3), 672−685.

Wrzesniewsk, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work.(2), 179−201.

Yadav, A., & Dhar, R. L. (2021). Linking frontline hotel employees’ job crafting to service recovery performance: The roles of harmonious passion, promotion focus, hotel work experience, and gender.,, 485−495.

Zahoor, A., & Siddiqi, M. A. (2023). Customer incivility and service recovery performance: Job crafting as a buffer.,(2), 178−188.

Zhang, F., & Parker, S. K. (2019). Reorienting job crafting research: A hierarchical structure of job crafting concepts and integrative review.,(2), 126−146.

Proactive endeavors to foster organizational performance via a bottom-up approach: Job crafting from a dynamic process perspective

CHEN Zhijun1, JI Shunhong1, ZHANG Huihua2

(1College of Business, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China)(2Department of Human Resource Management, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

Employee-initiated bottom-up improvements and job crafting can effectively address the issue of insufficient top-down job design motivation in organizations. Therefore, this study focuses on job crafting and explores how individual and team job crafting can enhance organizational performance. First, based on the action theory, we conduct an in-depth analysis of “job crafting behavior itself,” thereby constructing a dynamic process model of job crafting and elaborating on the developmental process of job crafting as well as the mutual influence between individual and team job crafting. Second, we investigate two mechanisms through which employee job crafting affects individual performance at the individual level. Finally, we apply a team process perspective to explain the role of team job crafting in team performance. The job crafting dynamic process model extracted from this study provides theoretical guidance and practical references for organizations to diffuse and solidify job crafting as a promotable work pattern.

job crafting, dynamic process, mediating mechanism, organizational performance

2022-12-20

* 国家自然科学基金面上项目(72271150)资助; 上海财经大学创新研究团队(IRTSHUFE)资助。

张辉华, E-mail: zhanghuihua2005@126.com

B849: C93