中国与东盟国家南海非传统安全领域多边合作机制的完善

谢庚全

[摘 要]中国与东盟国家之间加强南海非传统安全领域合作,可以积累各方战略信任,对冲部分域外国家对南海问题的干涉和介入。目前南海非传统安全领域合作主要存在的不足有:合作形式上务实少、務虚多,多边合作少、双边合作多,缺乏高效的执行机制,以及合作的广度和深度不够等。建议进一步完善南海非传统安全领域合作机制,在合作模式上,在更多非传统安全领域建立多边合作机制;在合作领域上,先易后难,优先选择跟各国共同利益关系均较为密切的领域开展合作;在合作范围上,探索扩大到所有相关非传统安全领域;在机构设置上,建立一个专门的南海非传统安全领域合作机制,统筹协调推动相关工作。

[关键词]南海;非传统安全领域合作;机制

[中图分类号]D822;D993[文献标志码]A[文章编号]2095-0292(2023)04-0039-05

近年来,在中国和南海周边相关国家的共同努力下,南海紧张局势逐步得到缓解。但是,随着部分域外国家加大对南海局势的干涉,势必对南海的和平稳定以及我国领土和主权安全带来危害。在解决南海各国之间的领土争端需要一个长期过程的情况下,中国应与东盟各国加强在南海非传统安全领域的合作,通过合作对冲部分域外国家对南海问题的干涉和介入,更好的维护我国的领土和主权安全。

一、南海非传统安全领域的界定

所谓非传统安全是指对国家安全和人民福祉构成迫在眉睫威胁的非军事挑战。非传统安全是一种扩展的安全概念,它超越了传统的对国家安全的军事威胁的关注,包括政治、经济和社会文化问题。自1990年代中期以来,有部分学者批评以国家为中心的全面安全观不再具有反思性,也不足以应对重大变化给国家和社会带来的各种安全挑战。在这一背景下,有学者提出了人类安全这一概念。人类安全概念的出现对以国家为中心的安全方法提出了挑战,并为非传统安全话语的出现奠定了重要基础。人类安全概念特别关注个人、社区和社会面临的安全威胁,而这些威胁往往在以国家为中心的安全分析中被忽视。人类安全概念通过将安全指代重新定义为个人/社区而不是国家,并将问题从“什么是安全”重新定义为“要保护谁以及怎么保护”,人类安全概念突出了人类面临的各种问题、不安全感和脆弱性。人类安全概念还质疑国家作为唯一安全提供者的角色。在维护和保障人类安全方面,不仅国家行为者之间而且非国家行为者之间的合作安全方法变得更加重要。非传统安全共享人类安全的概念空间,它不再将安全范围局限于传统的、以国家为中心的威胁,这些威胁通常是军事性质的。非传统安全不仅将个人视为主要的安全参照物,而且认为参照物——国家和个人——并不相互排斥。两个安全参照物都需要感到安全。因为一个不安全的国家将无法为其人民的安全和福祉提供保障。因此,非传统安全承认国家作为人类安全的主要提供者的作用。与人类安全一样,非传统安全有助于扩大和加深对安全以及国家和非国家行为者在提供和确保安全方面可以发挥的作用的理解。虽然非传统安全问题是非军事性质的,但仍然可能严重威胁到国家和社会的生存和福祉,以及地区的和平与稳定[1](P3-19)。例如,环境问题,自1987年《布伦特兰报告》明确承认环境危机对国家安全和人类安全构成威胁以来,国际社会许多人将环境问题视为安全问题[2](P9)。鉴于此,所谓南海非传统安全领域,主要指的是除了军事安全以外所有跟南海有关的安全领域,包括海洋科学研究、海洋环境保护、海上搜寻与援救行动、打击跨国犯罪等。

二、加强南海非传统安全领域合作的必要性

(一)加强非传统安全领域合作对南海周边国家的经济社会发展具有重要意义

不论是在海洋环境保护还是海洋科学研究以及打击跨国犯罪等非传统安全领域加强合作,对南海周边国家的社会经济发展均具有重要意义。例如“海上航行和通信安全”与“搜救行动”可以理解为与“海上安全”相关的活动。海上安全至关重要,因为南海是连接太平洋和印度洋的重要海上交通线的咽喉要道。又如,保护好海洋是南海地区可持续发展的目标之一。《2025年东盟社会文化共同体蓝图》鼓励成员国“加强合作,以保护、修复和可持续利用沿海和海洋环境,应对污染风险以及对海洋生态系统和沿海环境特别是生态敏感区的威胁” [3](P110)。保护该地区日益恶化的海洋生态系统并采取适应行动以应对气候变化,需要在南海开展比目前更多的区域合作努力。特别是,随着南海的海洋环境迅速恶化,有关国家将地缘政治或主权主张与在非传统安全问题上开展关键的民事海事合作的需求分开变得更加紧迫。加快南海海洋保护的紧迫性怎么强调都不为过。

(二)通过加强合作积累战略信任

鉴于南海争议性质复杂,涉及多方在岛礁主权、海域划界、资源利用等问题上存在分歧,要顺利解决南海有关争议将会面临一系列的挑战和不确定性。当前,被大家寄于厚望的“南海行为准则”(COC)磋商已经取得一系列积极进展,但因为美国等域外国家对南海问题的介入和干扰,使一些东盟国家的诉求和积极性发生变化,从而导致出现新的分歧,这些分歧也可能影响磋商进程[4]。因此,通过建立南海非传统安全领域合作机制妥善管控这些争议,以确保南海的稳定成为各方和国际社会的重要任务。例如开展海上合作一方面可以预防事故和在事故发生时进行管理,另一方面有助于促进争端各方之间的相互信任。理论和经验证据普遍表明,在低级政治问题上的有效合作,可以产生在高级政治问题上合作所需的战略信任,特别是领土问题。新加坡学者罗伯特·贝克曼认为,南海问题的解决需要耐心,双方应从不那么敏感的问题开始“先摘低处的果子”,彼此加深了解并建立信心后,才会更愿意和平地处理和解决问题[5]。

三、中国和东盟国家开展南海非传统安全领域合作的现状及存在的主要不足

(一)合作现状的梳理

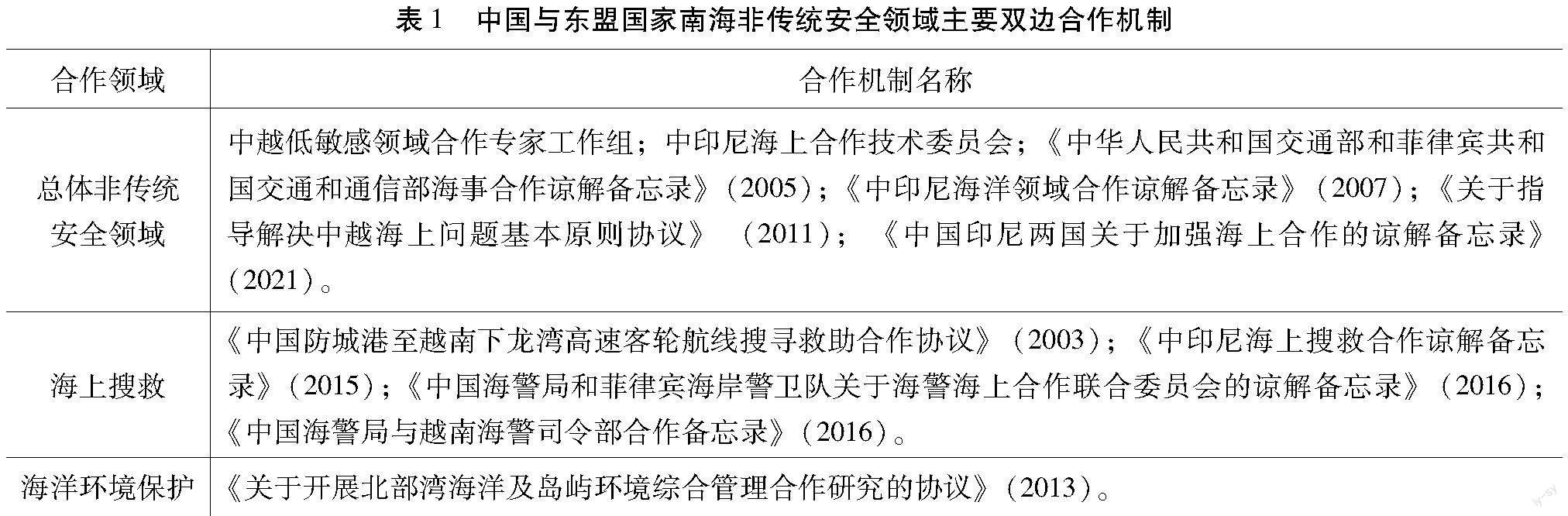

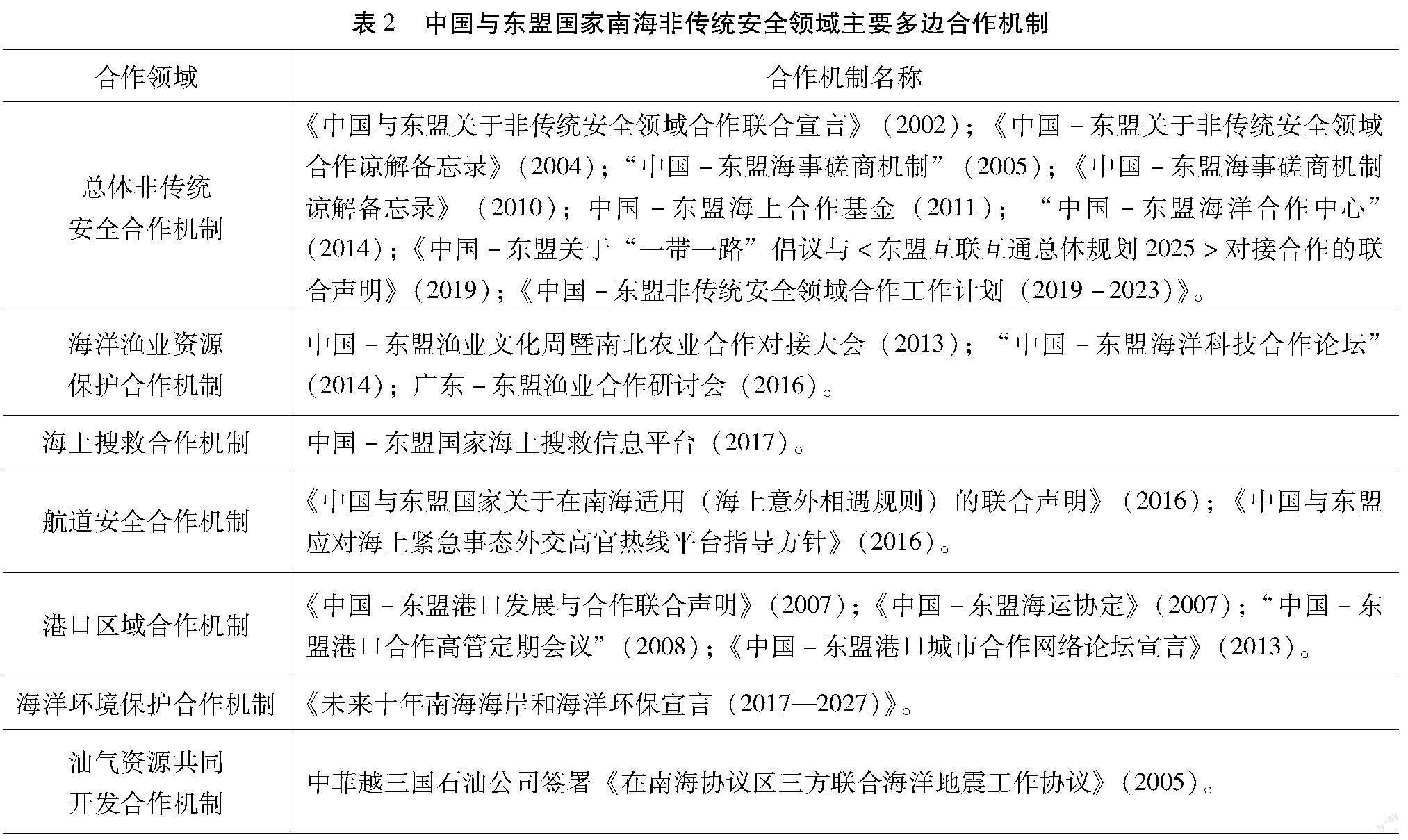

由中国和东盟成员国于2002年签署的《南海各方行为宣言》明确同意探索或开展合作活动,包括:海洋环境保护;海洋科学研究;海上航行和通信安全;搜寻与援救行动;打击跨国犯罪,包括但不限于贩运毒品、海盗、海上武装抢劫和非法贩运武器。目前中国和东盟国家在南海非传统安全领域已开展合作的范围主要包括港口区域合作、海上搜救、海洋渔业资源保护、海洋科研、油气资源共同开发等,合作主要以“双边+多边”相结合的方式进行(具体见表1、表2)表格由笔者根据中国外交部官网(https://www.mfa.gov.cn)、余珍艳论文(2021年华中师范大学博士学位论文《中国-东盟国家南海区域合作机制构建问题研究》)等资料整理而成。。

(二)存在的主要不足

1.各方之间信任有待增强,合作议题易被领土问题捆绑。一方面,南海各国之间的战略信任有待增强,现状限制了处理非传统安全问题所需的合作。部分國家国内存在这样的看法,认为合作意味着在主权要求上做出一些让步,并担心在合作框架内由大国主导。另一方面,南海问题的核心还是领土问题,各方对各自的领土主张均不轻易作出让步。哪怕是非传统安全领域的合作也容易被领土问题所捆绑而无法深入开展。针锋相对的领土主张对政府间在海洋和渔业等非安全领域问题上的合作构成了巨大障碍。

2.在合作形式上务实少、务虚多,多边合作少、双边合作多。《南海各方行为宣言》明确表示“双边和多边合作的方式、范围和地点,应在实际实施前由有关各方商定”。目前的合作主要以双边合作为主,多以工作组、协定、议定书、谅解备忘录、研讨会、定期会议、研究中心等形式存在,合作机制总体上是零星的、碎片化的,整体制度化水平较低,不具有系统性,尚未形成区域性合作机制,属于一种低层次的“结构松散的开放式双边或多边机制” [6]。

3.缺乏高效的执行机制。例如尽管南海沿岸各国已经采取了不少措施来应对海洋环境挑战,但这些措施基本上是分散的和无效的。至少三个中国-东盟框架文件支持就环境保护开展多边和区域合作,但它们不具有法律约束力,也没有执行机制。

4.合作的广度和深度不够。《南海各方行为宣言》明确了在海洋环境保护、海洋科学研究、海上航行和通信安全、搜寻与援救行动、打击跨国犯罪等开展合作。但就目前的合作来说,一方面,在海上搜救、海洋环境保护及打击海盗等领域,机制建设进程比较缓慢,至今尚没有实质性意义的相关区域合作机制。另一方面,在水下文化遗产保护以及《联合国海洋法公约》第123条规定的海洋生物资源合作等方面的非传统安全领域合作尚显不足。

四、南海非传统安全领域合作机制的完善

鉴于非传统安全问题日益复杂,治理非传统安全必须专注于建设能力和改进处理非传统安全的机制。进一步深化南海非传统安全领域合作,也应从建立健全工作机制上着手。

(一)在合作模式上,在更多非传统安全领域建立多边合作机制。国家间合作已成为国际法和国际关系中一项必要的基本原则。所谓“国际机制”,指的是在国际关系特定领域里行为体愿望汇聚而成的一整套明示或默示的原则、规范、规则和决策程序[7](P185-205)。按照形式特征划分,国际机制可以分为正式机制和非正式机制。根据普查拉和霍普金斯的概括,所谓正式的国际机制,是指那些“由国际组织通过立法而产生,有理事会、代表会议等实体予以维持,由国际性、科层性的机构予以监督”的国际机制;相反,非正式的机制则“依靠参与者之间客观存在的共识来创造和维持,由共同的个人利益或君子协定”来强化,依靠相互的监视来监督[8](P245-275)。形式上的正式与非正式国际机制一般与硬法模式和软法模式分别相对应,其效力之间并不存在直接的因果关系。鉴于当前南海各国之间的战略互信度有待进一步增强,同时非传统安全领域的合作易受被领土问题捆绑,选择软法模式应该是被各方较为容易接受的合作方式。受软法律文书指导的项目的灵活性较容易鼓励沿海国参与的政治意愿,也确保了较低级别或非政府组织之间的合作。同时软法模式符合南海地区广为接受的东盟方式,为谈判和共识提供了重要空间,避免了国际条约制定过程中复杂的通过和批准过程。虽然软法律不一定能确保实施,只要求各国采取自愿行动,然而,其在建立和实施的过程,通常是对相关内容的重复强调,是发展和收集各方共同理解的一种方式。北极相关软法文书的实施表明,尽管软法不具约束力,但它们可以在海洋治理等非传统安全领域合作中发挥重要作用。在南海地区使用软法律工具和非正式立法程序也被证明是一种实用且广受欢迎的方法,尤其是在东盟积极参与的情况下可以发挥更大的作用。

(二)在合作领域上,先易后难,优先选择跟各国共同利益关系均较为密切的领域开展合作。根据美国学者亚历山大·温特的观点,国际合作机制能够建立的关键在于各主体能够减弱利己身份,创建集体身份,在这过程中共同命运、相互依存、自我约束、同质性四个要素发挥关键作用,其中相互依存和共同命运起到基础性作用。所谓相互依存是指,如果互动对一方产生的结果取决于其他各方的选择,行为体就处于相互依存状态。所谓共同命运,是指每个人的生存、健康、幸福取决于整个群体的状况[9](P334)。非传统安全领域中,一些与公地有关的领域与每个国家的利益息息相关,且政治敏感度低,这些领域合作机制的构建相对来说较容易取得共识。例如,环境保护领域,由于其政治敏感性相对比较低、而其紧迫性又表现得日益充分,所以国际环境机制的建立相比而言难度要小[10](P43)。为此,南海地区各国应先易后难,优先从政治敏感性低、实施简单、需求共同的问题入手,例如渔业资源的保护和管理、海洋环境的保护以及联合海洋科学研究等非传统安全领域开展相关合作。

(三)在合作范围上,探索将合作扩大到所有相关非传统安全领域。《联合国海洋法公约》第123条规定,与封闭或半封闭海域接壤的国家应直接或通过适当的区域组织开展海洋生物资源的养护和管理、海洋环境的保护和保全以及海洋科学研究;第196条规定,各国应在全球或区域基础上,直接或通过主管国际组织合作,保护和保全海洋环境;第118条规定,各国有义务合作建立次区域或区域组织,以保护和管理公海区域的生物资源。除了以上领域,可能成为南海潜在合作领域的还包括船舶事故漏油应急响应和海底电缆保护合作等。船舶事故造成的石油泄漏会对发生事故的环境和渔民的生计造成灾难性后果。尤其是南海的航运特别是油轮交通量很大,应该有一个有效的机制来解决该地区的石油泄漏风险。此外,海底电缆对世界通信非常重要,尤其是跨洋通信,95%的跨洋信息是通过海底电缆发送的。对海底电缆的威胁包括捕鱼活动(尤其是底拖网)、船只锚定、深海地震或海啸等自然灾害以及恐怖主义等。因此,通过建立相关合作机制保护这些电缆免受损坏至关重要。

(四)在机构设置上,建立一个专门的南海非传统安全领域合作机制,统筹协调推动相关工作。正如前文所述,无论是北极的软法模式还是南极的硬法模式,均设立了相应的合作机制统筹协调推动本区域的相关合作事宜,如北极理事会和南极条约协商会议。建议整合南海目前所有的非传统安全领域合作机制,建立一个涉及南海区域所有国家的非传统安全领域区域合作机制,将其地理范围限制在南海,并将合作范围扩大其他领非传统安全领域。同时根据各领域合作需要,成立更具体的专门工作组,提供专业支持和专业知识。这些工作组可以将东盟-中国合作作为政府间平台,在对相关合作领域达成共识的基础上,逐步建立和推动区域协调行动,以增强合作的效果。

五、结语

在当前百年未有之大变局正在加速演进的背景下,我国在南海问题上应继续保持战略定力,在以《区域全面经济伙伴关系》和“一带一路”的实施为抓手,不断深化中国与包括新加坡在内东盟国家之间的合作,加快推进南海地区区域经济一体化和快速发展的同时,与东盟国家之间加强南海非传统安全领域合作,积累各方战略信任,进一步削弱域外国家干预南海局势的正当性,并使之边缘化,以确保南海的长期和平稳定与繁荣。

[参 考 文 献]

[1]Mely Caballero-Anthony. Understanding Non-Traditional Security[M]. //Mely Caballero-Anthony (Ed.).An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach. London: Sage, 2016.

[2] United Nations. Our Common Future – Brundtland Report[M]. Oxford: Oxford University Press,1987.

[3] ASEAN Secretariat. ASEAN 2025: Forging ahead together[J]. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015.

[4] 黄小芳.呼吁加快打造《南中国海行为准则》 王毅:亚细安应向个别域外大国表态[N].新加坡《联合早报》,2022-07-26.

[5] 暨佩娟.和平解决南海问题需要推进信心建设[N].人民日报,2012-12-15.

[6] 余珍艳.中国—东盟国家南海区域合作机制构建问题研究[D].华中师范大学博士学位论文,2021.

[7] Krasner S D. Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables[J]. International organization, 1982, 36(2).

[8] Puchala D J, Hopkins R F. International regimes: lessons from inductive analysis[J]. International organization, 1982, 36(2).

[9] 亞历山大·温特.国际政治的社会理论[M].秦亚青,译.上海:上海人民出版社,2008.

[10] 王杰.国际机制论[M].北京:新华出版社,2002.