创业拼凑与合法性研究综述与展望

游怡 吴爽 吴雨

摘 要:创业拼凑与合法性的相关研究是近年来创业研究领域的关注重点之一。通过系统梳理创业拼凑与合法性的相关文献发现:①创业拼凑相关基础理论研究愈加丰富,但其前因变量及结果效应还有更深层次的研究空间;②合法性最新研究方向是新创企业合法性获取战略,未来可结合实证从更多层面探讨获取合法性的策略;③创业拼凑与合法性之间的关系研究相对集中在创业拼凑对合法性的影响上,目前关于两者的组合研究还相对较少,是未来的研究重点之一。最后总结了创业拼凑与合法性近年来的新兴议题,以更好地了解创业拼凑与合法性的既有研究和未来潜在的研究方向。

关键词:创业拼凑;结果效应;合法性;获取战略

中图分类号:C939

文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202303057

Literature Review and Research Agenda on Entrepreneurial Bricolage and Legitimacy

You Yi,Wu Shuang,Wu Yu

(School of Economics and Management, Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China)

Abstract:Research related to entrepreneurial bricolage and legitimacy has been one of the main focuses of attention in the field of entrepreneurship research in recent years. Through a systematic review of the literature on entrepreneurial bricolage and legitimacy, it can be found that: ①there is a growing body of basic theoretical research on entrepreneurial bricolage, but there is room for deeper research on its antecedent variables and outcome effects; ②the latest research direction of legitimacy is the strategy of acquiring legitimacy for new start-ups, which can be combined with empirical evidence to explore the strategy of acquiring legitimacy from more perspectives in the future; and ③the research on the relationship between entrepreneurial bricolage and legitimacy is relatively focused on the impact of entrepreneurial bricolage on legitimacy, and there are relatively few studies on the combination of the two at present, which is one of the research focuses in the future. Finally, it is hoped that this review will help scholars to better understand the existing research and potential future research directions on entrepreneurial bricolage and legitimacy.

Key Words:Entrepreneurial Bricolage; Outcome Effects; Legitimacy; Acquisition Strategies

0 引言

如今,創新创业教育深度融入人才培育体系,结合少数创业成功者的榜样作用,中国创业潮持续高涨。然而,创业并非一腔热血便能成功。由于近年来高学历、高收入人群创业增多,大多数普通创业者对自身创业能力的认可程度逐渐下降,恐惧失败的比例逐步提高,因而已有研究多集中探讨创业失败现象。自Baker等[1]首次将“拼凑”概念引入创业研究领域,有少部分学者开始将创业拼凑与创业机会识别结合,试图解释创业活动如何在资源约束下突破创业失败困境、识别新的机会、寻找创业成功的实现路径。经过10多年的发展,创业拼凑基础研究已近乎饱和,近年来不断涌现出相关的新兴议题,如部分学者开始研究创业拼凑与合法性之间的关系等,但大部分还是以基础理论为主,缺少创业拼凑与合法性关系的机理性研究。

基于此,本研究结合中国知网(CNKI)、谷歌学术等数据库,以“创业拼凑”“资源拼凑”“entrepreneurial bricolage”和“合法性”“战略合法性”“组织合法性”“entrepreneurial legitimacy”等作为关键词与研究主题进行检索。经过仔细甄别文献题目、关键词、摘要等,最终确定262篇相关国内外文章,并对其进行以下内容梳理:①创业拼凑的定义、类型、前因变量及结果效应;②合法性的定义、类型及获取策略;③创业拼凑与合法性之间的关系研究。在文献梳理的基础上,提出研究创业拼凑与合法性的未来展望。

1 创业拼凑

1.1 定义

从创业管理视角看,创业拼凑是“拼凑者通过整合利用现有的手头资源解决新问题和发现新机会的过程”[2],在这一过程中拼凑者有目的性地去审视手头资源,重新考虑资源的再开发,是一种“创造性地再造”行为;从资源理论角度看,创业拼凑是创新性利用闲散资源创造价值的重要方式[3-4];从行为角度和能力视角分析,创业拼凑既是一种对资源约束的回应行为,也是一种能帮助企业产生独特竞争优势的能力[5];从制度理论角度看,创业拼凑是一种制度变革的合法化机制[6]。结合前人研究,张菡[7]将创业拼凑总结为创业者为克服资源约束,创造性地重新整合手头资源进行价值挖掘的资源再利用行为。

既有研究将创业拼凑与手头资源紧紧联系在一起,但又缺少对手头资源的统一界定方式,不仅容易混淆创业拼凑与资源管理、资源配置等概念,还容易导致对创业拼凑的内涵产生诸多异议。因此,本研究认为创业拼凑是创业主体对目前拥有的、与创业相关的个人资源禀赋的整合利用,将资源禀赋与机会发现结合起来,体现了对富裕资源的整合以及将利用富裕资源作为发现机会、创造机会的方法或途径。

1.2 类型

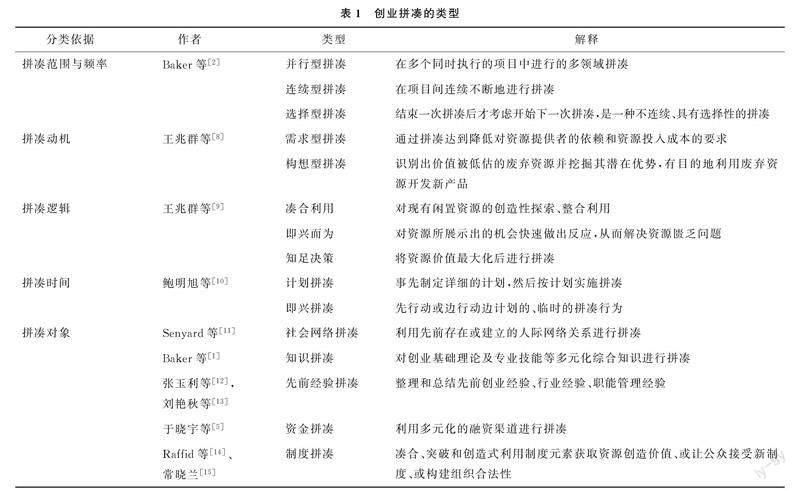

国内外学者从不同的研究视角对创业拼凑进行分类。通过梳理发现,可从拼凑范围与频率、拼凑动机、拼凑逻辑、拼凑时间、拼凑对象5个方面划分创业拼凑的类型(表1)。

从分类趋势来看,越来越多学者关注拼凑的逻辑性、时效性,以及单个拼凑对象对新创企业的影响,多元化研究为深层次研究创业拼凑提供了丰富的理论内涵和框架,但也存在问题需要解决,如对“手头资源”的界定、拼凑对象的确定等。未来可以对这些问题进一步做出解释并合并已有分类,或开发出新的创业拼凑类型。

1.3 创业拼凑的前因变量

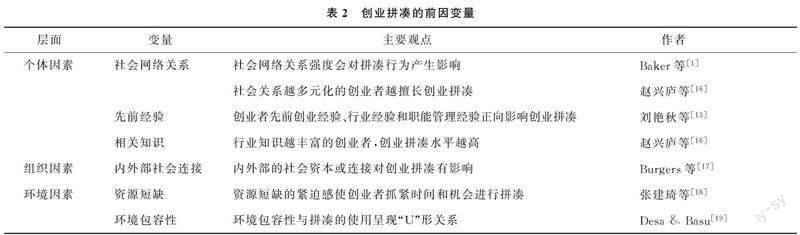

创业拼凑的前因变量研究重点关注产生创业拼凑行为的原因。现有研究主要从个体因素、组织因素和环境因素3个层面探究创业拼凑的前因变量。

目前大部分研究主要从个体的外在优势出发探究创业拼凑产生的原因,涉及如迫于生计的经济性行为、追求成功的创业精神或自我承诺等从个体内在动机的研究却较为缺乏,未来可从个体内在动机进行创业拼凑的前因变量研究。此外,本文尚未发现从行业层面和团队层面出发对创业拼凑前因变量的研究,如入行门槛的高低如何影响创业者进入某行业进行创业拼凑的意愿,或团队异质性的高低如何影响新创企业用于创业拼凑的初始资源,这些问题均可作为探究创业拼凑前因变量的未来方向之一。

1.4 创业拼凑的结果变量

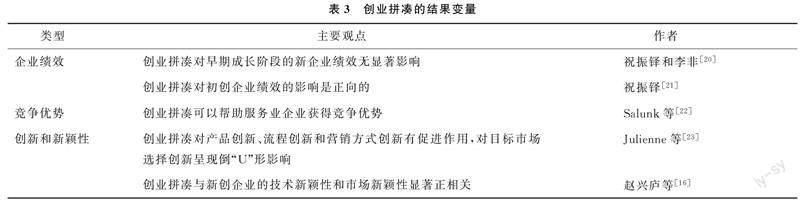

现有创业拼凑的结果主要包括企业绩效、竞争优势、创新和新颖性这3种类型。

综上,目前创业拼凑的结果变量研究还较为局限。从研究结果的对象来看,早期研究主要探讨创业拼凑行为会对初创企业整体产生怎样的直观效果。近年来,学术界越来越关注创业拼凑行为对新创企业内部发展的多元化作用,未来研究可进一步考察创业拼凑行为对新创企业建立后的生存性、可持续发展性、未來成长性、合法性等的影响。从研究结果的两面性来看,现有研究以分析创业拼凑对新创企业的积极影响为主。因此未来研究可以考察创业拼凑是否会对新创企业的生存与发展产生消极影响或产生了怎样的消极影响等,以此扩展创业拼凑结果效应的研究范围。

2 合法性

2.1 合法性的定义

合法性是构成组织权利结构的前提和基础,谋取合法性即是某一组织向同层次或更高层次的体制寻求正当化存在权利的一个过程。Suchman[24]将合法性看作是一种社会认知或假设,即认为在一个具备规范、信仰及价值观念的社会系统内,某个实体的行动被其他社会活动者认为是正确、适当的。李雪灵等[25]则认为合法性是社会成员的一种判断和估计,并表示在合法性约束下新企业成长取决于企业合法性表现和合法化行为。尽管这些研究对合法性的定义存在一定差异,但都揭示了合法性最核心的内涵,即顺应社会系统的规范和价值是具备合法性的基础。

总的来说,可以将合法性总结为利益相关者以现有制度内的社会规范、价值观作为评判标准,对组织及其行为是否符合该标准的一般感知与评价。

2.2 合法性的分类

国内外学者依据不同的研究视角对合法性进行了不同的分类,通过整理可以发现众多研究主要按照来源、产生机制、战略联盟、谋求角度和参考标准这5个方面来划分合法性的类型(表4)。

截至目前,Scott提出的合法性分类仍是该领域研究中最受关注、最常使用的分类方式。随着合法性定义的不断完善,学术界对合法性的研究也将越来越深入。现有研究通常是将合法性视作一个调节变量,更侧重于研究合法性对企业成长的作用程度,尚缺乏完善的合法性作用机制理论以及合法性与创业拼凑之间关系的研究,未来可以在这些问题上进一步探索。

2.3 合法性的获取

新创企业为了获取生存发展所需合法性而采取的一系列措施称为合法性获取战略,其实质是新创企业向外部证明组织存在的合理性,且符合目前被公众所认可的规则和仪式。通过系统地梳理文献,整理出以下新创企业合法性获取战略的代表性观点。

适应性战略是指在制度压力下创业者通过适应现有环境来获取合法性,即通过迎合当前既定制度框架及社会规范,努力迎合社会受众,服从而不是质疑、改变或

违背现有制度而获取相应的合法性[24]。选择性战略是指新创企业主动选择对自身发展最为有利的细分环境,遵循和服从其既定的文化次序和制度逻辑来获取合法性[31]。操纵性战略,是通过操纵受众而形成新的合法化信念,即创新者人为干扰文化环境,通过管理改变社会价值观或创建新的规则、规范和价值观,以此获得需要的合法性[32]。现有研究指出,具有前瞻性的企业通常会积极建构合法性,因为管理者对他们的计划和合法化需求都有超前知识。在以上有效战略的基础上,Zimmerman等[33]新增了创造性战略,是指组织通过创新活动追求合法性,如制定符合组织规范的规则、创造新的道德和价值观、或是为新组织创建行动模式和战略构想等。在未来的研究中还可以进一步探索不同性质的创业主体对不同合法性获取策略的选择倾向性。

3 创业拼凑与合法性的关系

3.1 创业拼凑对合法性的影响

创业初期,合法性质疑是制约新创企业发展的重要原因之一。在研究创业拼凑与企业合法性获取关系时,学术界普遍认为不同类型的创业拼凑有助于初创企业获取不同的合法性[34]。Aldrich & Fiol[35]认为,若新创企业没有进行创业拼凑,或并未进行有效的拼凑行为,或没有从拼凑中整理出有效信息,极可能会由于信息不对称而产生合法性问题。张玉利等[36]认为由于新创企业经营活动的内在超前性和创新性,导致在创业拼凑中发现创业机会的同时会对合法性产生挑战。基于Scott对合法性的划分,王兆群等[8]在研究中发现创业拼凑类型对不同合法性的影响存在一定差异,认为需求型创业拼凑会降低规范合法性,增加规制和规范合法性;构想型创业拼凑则能加速优化规范合法性和认知合法性,降低规制合法性。

3.2 合法性对创业拼凑的影响

合法性具有显著的外部性和传递性,合法性的建立将有利于增强利益相关者对新创企业的认同和理解,为新创企业的生存和发展营造出有利的环境[37]。Peeter等[38]认为合法性有利于新创企业建立“吸纳”等方面的惯例,辅助企业获取资源。Bitektine & Haack[39]发现,合法性不仅是制度稳定性的重要前因变量,而且还是新创企业增强社会认知、获取社会各种资源的重要因素。在制度观下,新创企业可以通过选择与细分市场环境的制度和规范保持一致来获取合法性。

4 未来研究展望

4.1 研究框架

创业拼凑与合法性研究正在持续发展,基于上述研究,本文总结了当前的研究现状(图1),主要包括两个部分:①创业拼凑与合法性的主要既有研究;②两者的新兴议题和未来研究方向。希望通过这个整合框架帮助学者们更好地了解创业拼凑与合法性的既有研究和未来可能的研究方向。

4.2 未來研究方向

(1)探究创业拼凑及合法性的有效性边界。现有创业拼凑结果效应研究主要关注积极影响,只有少量研究探讨了创业拼凑的消极影响,但仍然缺少对机会陷阱、

过度依赖等可能出现的消极结果的探讨。同时,既有研究多聚焦于检验创业拼凑与企业绩效、竞争优势、创新及新颖性之间的因果关系,缺少对其他结果变量的检验,如企业的生存性、可持续发展性、合法性等。此外,

值得关注的是关于合法性的结果效应研究并不多,因此未来研究可以加强对创业拼凑的消极影响、多元化结果变量及合法性结果效应的关注。

(2)进一步探索创业拼凑与合法性之间的关系。创业拼凑中的合法性问题,在一定程度上对以往基于经济学传统的某些假设进行了修正和补充,但目前合法性与创业研究中其他基本命题之间的关系依然缺乏深入研究,如合法性在创业拼凑与创业意愿之间的调节作用、合法性在创业拼凑与企业绩效之间的调节作用等。同时也缺乏对合法性在创业拼凑中存在的悖论进行深入研究,如合法性在创业拼凑前因驱动过程中或结果效应中存在怎样的影响作用等。对于这些关系的讨论不仅可以丰富创业研究领域,还能帮助创业者在创业过程中提高创业拼凑和获取合法性的效率,是未来研究中值得深入探讨的问题。

(3)开展创业拼凑与合法性的新情境研究。创业拼凑理论与合法性理论发端于西方,其实践在中国企业创业过程中并不少见,但目前针对中国情境的创业拼凑研究和合法性研究还是较少。同时,既有研究多关注新创企业、年轻企业等研究情境,较少研究关注家族企业、国有企业、大中型企业、连环创业等研究情境中的拼凑行为及合法性获取行为,未来研究可以进一步拓展研究情境。

参考文献:

[1] BAKER T, MINER A S, EESLEY D T. Improvising firms: bricolage, account giving and improvisational competencies in the founding process[J]. Research Policy,2003,32(2):255-276.

[2] BAKER TED, REED E. NELSON. Creating something from nothing: resource construction through entrepreneurial bricolage[J]. Administrative Science Quarterly,2005,50(3):329-366.

[3] 祝振铎,李新春.新创企业成长战略:资源拼凑的研究综述与展望[J].外国经济与管理,2016,38(11):71-82.

[4] 黄钟仪,向玥颖,熊艾伦,等. 双重网络、双元拼凑与受孵新创企业成长:基于众创空间入驻企业样本的实证研究[J]. 管理评论,2020,32(5):125-137.

[5] 于晓宇,李雅洁,陶向明.创业拼凑研究综述与未来展望[J].管理学报,2017,14(2):306-316.

[6] 邓巍,梁巧转,范培华.创业拼凑研究脉络梳理与未来展望[J].研究与发展管理,2018,30(3):145-156.

[7] 张菡.创业拼凑研究现状综述与展望[J]. 福建茶叶,2020,42(2):52-53.

[8] 王兆群,胡海青,张丹,等. 环境动态性下创业拼凑与新创企业合法性研究1[J]. 华东经济管理,2017,31(10):36-42.

[9] 王兆群,胡海青,张琅. 创业拼凑、机会开发与新创企业创业绩效关系研究[J]. 科技进步与对策,2019,36(14):1-7.

[10] 鲍明旭,董钊,朱秀梅. 手段导向与创业拼凑研究 ——知识治理能力和创业激情的权变作用[J]. 技术经济与管理研究,2019(6):55-61.

[11] SENYARD J, BAKER T, PAUL S. The role of bricolage and resource constraints in high potential sustainability ventures[C]// Babson Park: Proceedings of the 8th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange,2011:609-622

[12] 张玉利,杨俊,任兵. 社会资本、先前经验与创业机会——一个交互效应模型及其启示[J]. 管理世界,2008(7):91-102.

[13] 刘艳秋,从春伟,华连连,等. 创业者先前经验对渐进性创新的影响机制——创业拼凑的中介作用[J]. 科技进步与对策,2020,37(21):10-17.

[14] RAFFID, CHARLES-CLEMENS R. Towards a foundation of bricolage in organization and management theory[J]. Organization Studies, 2010,31(2):133-151

[15] 常晓兰. 基于扎根理论的农民创业者制度拼凑研究[D]. 秦皇岛:燕山大学,2020.

[16] 赵兴庐,张建琦.以创业拼凑为过程的新创企业的新颖性形成机制研究[J].科技管理研究,2016,36(20):183-189.

[17] BURGERS H, STUETZER M, SENYARD J M. Antecedents, consequences, and the mediating role of bricolage in corporate entrepreneurship[J]. Academy of Management Proceedings,2014(1):13473.

[18] 赵兴庐,张建琦,刘衡.能力建构视角下资源拼凑对新创企业绩效的影响过程研究[J].管理学报,2016,13(10):1518-1524.

[19] GEOFFREY DESA, SANDIP BASU. Optimization or bricolage? overcoming resource constraints in global social entrepreneurship[J]. Strategic Entrepreneurship Journal,2013,7(1):26-49.

[20] 祝振铎,李非. 创业拼凑对新企业绩效的动态影响——基于中国转型经济的证据[J]. 科学学与科学技术管理,2014(10):124-132.

[21] 祝振铎.创业导向、创业拼凑与新企业绩效:一个调节效应模型的实证研究[J]. 管理评论,2015,27(11):57-65.

[22] SANDEEP SALUNKE, JAY WEERAWARDENA, JANET R, et al. Competing through service innovation: The role of bricolage and entrepreneurship in project-oriented firms[J]. Journal of Business Research,2013,66(8):1085-1097.

[23] JULIENNES, TED B, STEFFENS P, et al. Bricolage as a path to Innovativeness for resource-constrained new firms[J].Journal of Product Innovation Management,2013,31(2): 211-230.

[24] SUCHMAN M C. Managing legitimacy: strategic and institutional approaches[J]. Academy of Management Review,1995,20(3):571-610.

[25] 李雪靈,马文杰,刘钊,等. 合法性视角下的创业导向与企业成长:基于中国新企业的实证检验[J]. 中国工业经济,2011(8):99-108.

[26] SINGH J V, TUCKER D J, HOUSE R J. Organizational legitimacy and the liability of newness[J]. Administrative Science Quarterly,1986,31(2):171-193.

[27] SCOTT W R. Institutions and organizations[M]. Thousand Oaks, CA: Sage,1995:55-80.

[28] DACIN M T, OLIVER C, ROY J. The legitimacy of strategic alliances: an institutional perspective [J]. Strategic Management Journal,2007(20):169-187.

[29] ERNO T, TORNIKOSKIA, AND SCOTT L, et al. Exploring the determinants of organizational emergence: a legitimacy perspective[J]. Journal of Business Venturing,2005,22(2):311-335.

[30] 时媛. 零售企业的资源拼凑与企业创新的关系研究:组织合法性的调节作用[J]. 商业经济研究,2022(2):39-42.

[31] 曾楚宏,朱仁宏,李孔岳. 新创企业成长的组织合法性获取机制[J]. 财经科学,2009(8):64-72.

[32] 杜运周,张玉利.稳健合法化战略与创新市场化整合研究——一个综合模型[J]. 科学管理研究,2008,26(4):14-17.

[33] ZIMMERMAN M A, ZEITZ G J. Beyond survival: achieving new venture growth by building legitimacy[J]. Academy of Management Review,2002,27(3):414-431.

[34] 田丽芳,龙海军,李璐,等. 创业过程视角下的创业拼凑研究综述与展望[J]. 财会月刊,2022(19):154-160.

[35] ALDRICH H E, FIOL C M. Fools rush in? the institutional context of industry creation[J]. Academy of Management Review,1994,19(4):545-670.

[36] 张玉利,杜国臣.创业的合法性悖论[J].中国软科学,2007(10):47-58.

[37] 宋晶,陈劲. 创业者社会网络、组织合法性与创业企业资源拼凑[J]. 科学学研究,2019,37(1):86-94.

[38] PEETERS C, MASSSINI S, LEWIN A Y. Sources of variation in the efficiency of adopting management innovation: the role of absorptive capacity routines, managerial attention and organizational legitimacy[J]. Organization Studies,2014,35(9),1343-1371.

[39] BITEKTINE A, HAACK P. The “macro” and the “micro” of legitimacy: toward a multilevel theory of the legitimacy process[J]. Academy of Management Riview,2015,40(1):49-75.

(責任编辑:吴 汉)

基金项目:国家级大学生创新创业训练计划项目(202010500025)

作者简介:游怡(1982-),女,湖北工业大学经济与管理学院、湖北循环经济发展研究中心副教授,研究方向:创业管理、企业战略;吴爽(1999-),女,湖北工业大学经济与管理学院在读生,研究方向:创业管理、国际贸易;吴雨(2000-),女,湖北工业大学经济与管理学院在读生,研究方向:创业管理、国际贸易。